医療DXは、医療現場における業務効率化や患者サービス向上を実現するためのデジタルトランスフォーメーションです。電子カルテやオンライン診療、AI診断支援などの導入により、医療従事者の負担軽減や診療精度の向上が期待できます。さらに、遠隔地でも質の高い医療を受けられるようになるなど、地域格差の解消にも寄与します。

一方で、システム導入や運用にかかるコスト、スタッフのITリテラシー向上、個人情報保護などの課題も存在します。

本記事では、医療DXとは何か、メリット・デメリット、補助金制度や医療DX推進体制整備加算、令和ビジョン2030の目標まで幅広く解説し、現場での活用事例と今後の展望をわかりやすく紹介します。

目次 閉じる

- 医療DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?

- 医療DX(デジタルトランスフォーメーション)が求められる理由と目的

- 医療DX(デジタルトランスフォーメーション)のメリット

- 医療DX(デジタルトランスフォーメーション)デメリット

- 医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の現状|現場で進むデジタル化

- 医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の問題点

- 医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の課題解決に向けた対策

- 医療DX(デジタルトランスフォーメーション)推進のための支援窓口・サポート情報

- 医療DX(デジタルトランスフォーメーション)とSDGsの関係

- 医療DX(デジタルトランスフォーメーション)のよくある質問

- まとめ

医療DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?

医療DXとは、デジタル技術を活用して医療分野の仕組みそのものを再構築し、より効率的かつ安全な医療体制を築くことを指します。単なるシステム導入ではなく、業務の流れや患者へのサービスのあり方を根本から見直す取り組みです。その一例がオンライン診療です。これにより、通院が難しい人や遠方に住む患者でも、自宅で医師の診察を受けることができるようになりました。これまで移動や待ち時間が大きな負担だった人々にとって、医療へのアクセスが大きく改善されたといえます。

また、電子カルテの導入も医療DXの重要な一歩です。紙のカルテでは他の医療機関との情報共有に手間がかかり、同じ検査を繰り返すといった非効率が生じていました。電子化によって、診療履歴や検査結果を迅速に確認でき、医療の質向上にもつながっています。

さらに近年では、マイナンバーカードを活用して医療情報を一元的に管理する取り組みも進んでいます。これにより、患者の過去の診療や薬の履歴を複数の病院で安全に参照でき、重複投薬を防ぐことが可能になりました。結果として、無駄な医療費を抑え、患者の安心感を高める効果も期待されています。

もっとも、すべてが順調に進んでいるわけではありません。システム導入にかかるコスト、個人情報を守るためのセキュリティ強化、そして医療従事者が新たな技術を使いこなすための教育など、克服すべき課題も多く存在します。現場の温度差や導入格差も、今後の大きなテーマとなるでしょう。

医療DX(デジタルトランスフォーメーション)令和ビジョン2030

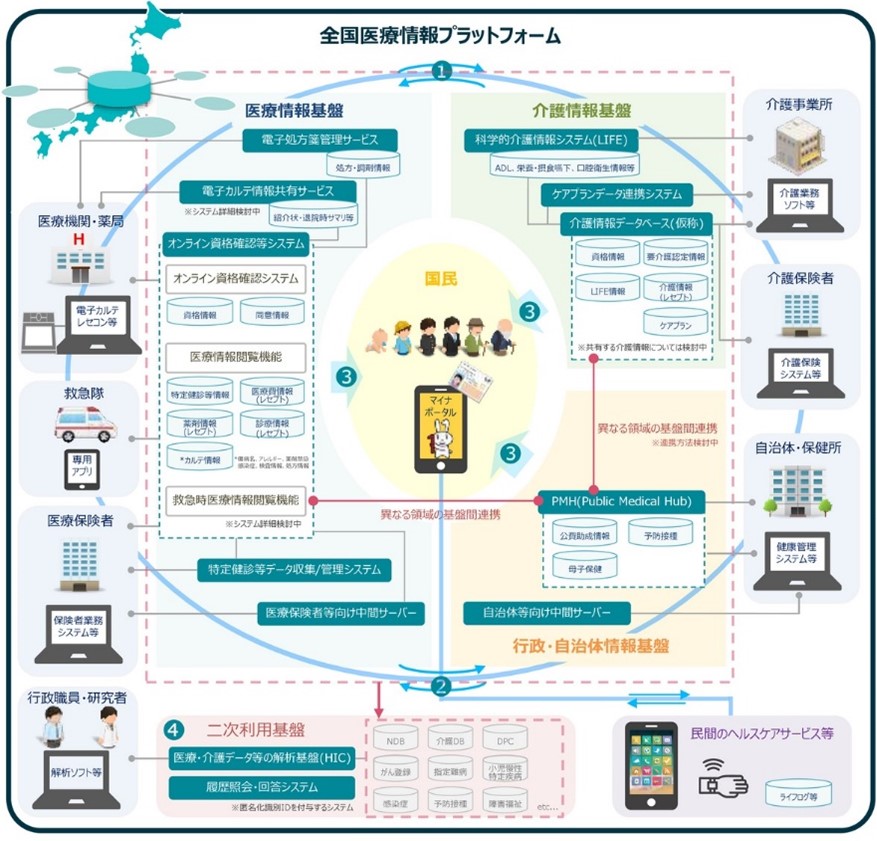

国が医療DXを国家レベルで推進するために打ち出したのが「医療DX令和ビジョン2030」です。2022年に自民党政務調査会が発表したこの提言は、医療データの共有とデジタル基盤の整備を進める長期的な方針を示しています。その中心的な構想が「全国医療情報プラットフォーム」の整備です。これは、病院・診療所・薬局といった医療機関をデジタルでつなぎ、患者の医療情報を一貫して共有できるようにする仕組みです。

この仕組みが整えば、転院やセカンドオピニオンを受ける際にも、患者のデータがスムーズに引き継がれ、より的確な診療を受けやすくなります。

同時に「電子カルテの標準化と普及」も大きな柱として掲げられています。現在はメーカーや医療機関によって仕様が異なり、データの連携が難しいのが現状です。共通のルールを定めることで、地域や病院を超えて情報を扱えるようになり、現場の負担軽減や医療の効率化が見込まれます。

ただし、この構想を実現するには多くの課題があります。大規模なシステムを全国で統一するための時間や費用は膨大であり、地方や中小病院との格差も避けられません。それでも、長期的に見れば持続可能な医療体制を築くうえで欠かせない取り組みといえるでしょう。

医療DX(デジタルトランスフォーメーション)が求められる理由と目的

医療DXは単なるデジタル化にとどまらず、医療そのものの仕組みを変える取り組みです。なぜ今、それが求められているのでしょうか。その背景には、医療サービスの質と安全性の向上、医療従事者の負担軽減、そして将来の社会保障を持続可能にするという目的があります。ここでは、それぞれの理由について具体的に見ていきます。

医療サービスの質と安全性の向上

医療DXの大きな目的のひとつは、診療の質と安全性を高めることです。たとえば電子カルテを導入すると、患者の診療履歴や薬の処方状況がすぐに確認できます。従来の紙カルテでは、情報が分散していて過去のデータを探すのに時間がかかることもありました。しかし電子化されれば、薬の飲み合わせによる副作用や過去の検査結果の見落としといったリスクを減らせます。さらにAI診断の活用も始まっています。画像診断AIはレントゲンやCTの異常を迅速に示してくれるため、医師が短時間で判断でき、見落としを防ぐ助けになります。遠隔診療も注目されています。患者は自宅にいながら専門医の診断を受けられるため、通院が難しい高齢者や過疎地に住む人にとって大きな利点です。

こうした技術の導入によって、より安全で質の高い医療を広く届けることが可能になります。

医療現場の業務効率化と人材負担の軽減

医療現場では、紙のカルテ記入や検査結果のファイリング、予約の手作業管理といった業務が長年の負担となってきました。医療DXの導入によって、こうした作業は大きく変わりつつあります。電子カルテや予約システムを活用すれば、事務処理の多くを自動化でき、確認作業の時間も短縮されます。その結果、スタッフが患者への対応や診療補助に集中できる環境が整います。患者と向き合う時間が増えれば、診療の満足度は高まり、医療の質も自然と向上します。さらに、残業時間の削減や業務の効率化は、スタッフの心身の負担を軽くする効果もあります。医療従事者の疲弊を防ぐことは、医療の持続性を確保するうえでも重要です。

DXによる業務効率化は、患者だけでなく医療従事者にとっても大きな価値を持つのです。

持続可能な医療体制と社会保障の維持

少子高齢化が進む日本では、医療を支える人材は減り続ける一方で、医療ニーズは年々増加しています。このままでは地域の病院や診療所が人手不足に陥り、サービスの質を保つことが難しくなるでしょう。そこで医療DXが果たす役割は大きいといえます。遠隔診療の普及によって、地方や離島に住む人でも都市部の医師の診療を受けられるようになります。電子カルテや情報システムが広く使われれば、重複検査や不必要な事務作業を減らし、コスト削減にもつながります。限られた人材や資源を有効に活用することで、将来も安定して医療サービスを提供できる基盤が築かれるのです。医療DXは、単に便利になるという話ではありません。社会保障の仕組みそのものを持続可能にするために必須の改革なのです。医療を受ける側も提供する側も安心できる体制を守るために、今まさに取り組むべき課題といえるでしょう。

医療DXが求められる理由は、患者に安全で質の高い医療を提供すること、現場の業務を効率化して従事者の負担を軽くすること、そして社会全体で医療を持続可能にすることにあります。電子カルテやAI診断、遠隔診療といった取り組みはすでに現場で動き出しており、これからさらに広がっていくと考えられます。

医療DXは未来のための投資であり、社会保障を守る大きな柱となるのです。

医療DX(デジタルトランスフォーメーション)のメリット

医療DXの推進は、患者と医療従事者の双方に大きなメリットをもたらします。特に、受診や相談の利便性向上、健康管理の身近化、そしてチーム医療の活性化といった点が挙げられます。本章では、それぞれの具体的な利点について解説します。

受診や相談の利便性が向上する

医療DXの導入により、患者は地理的や時間的な制約に左右されずに診療を受けられるようになりました。たとえば、地方や遠隔地に住む方でもオンライン診療を利用すれば、自宅にいながら医師に相談できます。また、予約システムや問診票をオンラインで事前に入力できるようになったことで、受付や待合での待ち時間が大幅に短縮されます。さらに、診療に必要な情報が事前に医師に共有されるため、診察の質も向上します。

このように、医療DXは日常の受診をよりスムーズに、ハードルの低いものに変えているのです。

健康管理がより身近になる

医療DXは、個人の健康管理を日常的で身近なものにする点でも効果的です。ウェアラブル端末や家庭用測定機器で血圧や心拍数などのデータを取得し、医療機関と連携することが可能になりました。これにより、体調の変化をリアルタイムで医師が把握でき、病気の早期発見や生活習慣病の予防につながります。加えて、データを基にした健康アドバイスや生活改善の提案も容易になり、患者自身が主体的に健康管理を行えるようになるのです。

こうした仕組みは、従来の定期健診だけでは得られなかった継続的なサポートを提供します。

チーム医療の活性化

医療DXのもう一つの大きなメリットは、医療チーム内での連携強化です。医師、看護師、薬剤師といった異なる職種間で、患者情報をリアルタイムに共有できるようになることで、迅速かつ正確なコミュニケーションが可能になります。たとえば、治療計画の変更や薬の調整をその場で共有できるため、ミスや重複を防ぎ、ケアの質を向上させられます。また、情報の見える化によってチーム全体が同じ状況を把握でき、意思決定のスピードも上がります。

この結果、患者への対応がより統合的かつ効率的になり、チーム医療の効果が最大化されるのです。

医療DX(デジタルトランスフォーメーション)デメリット

医療DXは多くの利点をもたらす一方で、実際に導入を進める過程では無視できない課題も存在します。特に「初期費用の負担」「システム障害によるリスク」、そして「人と人との関わりの希薄化」といった問題が指摘されています。

本章では、現場や患者が直面するデメリットについて具体的に見ていきます。

導入コストの負担

まず大きいのは導入コストの問題です。電子カルテや遠隔診療を実現するには、機器の導入や通信設備の整備といった基盤づくりが前提となります。中小規模の病院や診療所では、その投資額が大きな負担となり、結果的にDX化のスピードに格差が生まれやすいのが現状です。

それに加えて、導入後もシステムの維持や更新に費用がかかるため、長期的な運用コストも見過ごせません。

システム障害やトラブル時の医療アクセス不安

次に懸念されるのが、システム障害やトラブルによる混乱です。医療DXはデジタル基盤に大きく依存するため、一つでも障害が発生すれば診療業務全てが停止しかねません。電子カルテが開けない、オンライン診療がつながらないといった状況では、患者の命に関わる判断が遅れるリスクもあります。

特に救急医療や慢性疾患のフォローアップでは、システムの不具合が深刻な影響を及ぼすこともあり得ます。

対面診療で得られる安心感の希薄化

デジタル化が進むことで、医師と患者が直接向き合う時間が減ってしまう懸念もあります。オンライン診療は利便性が高い反面、表情の変化や声の調子といった細かなサインを読み取りにくく、患者が抱える不安や体調の変化を見落とすリスクもあるのです。特に高齢者やデジタル機器の操作に慣れていない人にとっては、対面でのやり取りのほうが安心できるという声も少なくありません。

このように、医療DXは利便性や効率化という大きな恩恵をもたらす一方で、コスト・安全性・コミュニケーション面における課題も抱えています。だからこそ、DX化を進める際には「技術の導入が目的ではないこと」が重要です。患者や医療従事者が安心して使える仕組みを整え、対面診療とのバランスを取りながら慎重に運用していくことが求められます。

医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の現状|現場で進むデジタル化

ここ数年、日本の医療現場ではデジタル化の波が一気に広がっています。電子カルテやオンライン診療の普及だけでなく、地域や医療機関間で情報を共有する仕組みも整いつつあります。

ここでは、国内の普及状況や市場規模、導入事例、そして海外との比較を通して、医療DXの現状を具体的に見ていきます。

国内の医療DX(デジタルトランスフォーメーション)普及率・市場規模

厚生労働省が公表した「医療施設調査」では、2023年時点で一般病院の約3分の2、診療所でも半数を超える施設が電子カルテを導入していることがわかりました。かつては一部の大病院だけの取り組みだったものが、いまや地域のクリニックにも浸透し始めています(出典:厚生労働省 医療施設調査)。数字だけを見ると過半数を超えており、一定の成果が見えているように感じられます。

一方で、病院同士や診療所との情報連携は不十分で、患者が別の医療機関を受診した際にデータが円滑に引き継がれないという問題が依然残っています。新型コロナの流行をきっかけに、オンライン診療の利用も急増しました。厚労省の統計によると、2023年度には月間延べ100万人がオンラインで診察を受けており、数年前では考えられなかった数字です。(出典:厚生労働省「社会医療診療行為別統計の概況」)。医療の受け方そのものが、いま大きく形を変えつつあります。

さらに市場規模にも変化が見られます。矢野経済研究所の調査では、2023年度の医療情報システム市場が約2,974億円に達しました。これは前年度より3%ほど拡大したと報告されています(出典:矢野経済研究所プレスリリース)。

市場が着実に拡大していることから、医療DXは一時的な流行ではなく、持続的に成長していく分野であるといえます。とはいえ、全国レベルで統一された医療情報プラットフォームはまだ整っておらず、今後の制度設計が重要な課題となっています。

参考:医療施設調査 Z161 第161表 一般診療所数,診療録電子化(電子カルテ)の状況・病床の有無・開設者別 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口

参考:令和5(2023)年社会医療診療行為別統計の概況

参考:医療情報システム市場に関する調査を実施(2024年) | 市場調査とマーケティングの矢野経済研究所

電子カルテ、オンライン診療などの導入状況

電子カルテの導入状況をもう少し細かく見ると、規模による違いが鮮明です。厚労省のデータによると、大規模な病院では、電子カルテを扱う割合が9割を超え、すでに欠かせないインフラとなっています。しかし、中小の医療機関では普及が進んでいない状況です(出典:厚生労働省「医療施設における電子カルテ普及状況」)。特に地方の小規模診療所にとっては、費用負担が大きなハードルとなっているのが実情です。

オンライン診療については、法制度や診療報酬の枠組みが整備されつつあり、普及が加速しています。予約システムや問診票を事前に入力できる仕組みは患者の利便性を高めるだけでなく、医師にとっても診察の効率化につながります。

政府は2030年までに電子カルテの普及率を100%に引き上げることを目標に掲げ、補助金などを活用した支援策を進めています。このように政策的な後押しは強まっていますが、現場の負担を軽減できなければ、完全普及には至らないでしょう。

プライバシー保護の観点などから全国的な統一が難しい

海外に目を向けると、日本との違いが一層際立ちます。シンガポールでは電子カルテの普及率が100%に達しており、国全体でデータを一元管理する体制が整っています。イギリスやスウェーデン、アメリカなどで9割前後の施設がデジタル化を実現しています(出典:厚生労働省「諸外国における医療DXの動向」)。こうした国々では法整備や標準化が早期に進められ、医療機関間での情報共有が当たり前になっています。

一方で日本は、個人情報保護に関する規制が厳しいことや、医療機関の多様性が大きいことから、全国的な統一が難しい状況です。特にプライバシー保護や人材不足への懸念が、国内のデータ共有を遅らせている要因のひとつといえるでしょう。また、システム導入にかかる初期費用や人材不足も課題として指摘されています。つまり、日本は導入率という数字だけ見れば着実に前進しているものの、国際的に比べると「使いこなし」の面で差をつけられているといえます。今後は、規制の見直しや標準化の推進を進めながら、現場の医療従事者が安心して利用できる環境を整えることが必要です。

医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の問題点

医療DXは大きな期待を集めていますが、その一方で現場には多くの課題が残されています。特にデジタル機器に不慣れな患者への対応、データの標準化の遅れ、人材不足やセキュリティ対策などは早急に解決すべき問題です。ここでは代表的な課題を整理して解説します。

高齢者・患者のデジタル格差対策

医療DXの推進にあたって最も顕著に表れるのが、患者側に存在するデジタル格差です。特に高齢者やスマートフォンの操作に慣れていない人にとって、オンライン診療や予約アプリの利用は簡単ではありません。便利な仕組みが整っても、実際に使えなければ恩恵を受けられない層が生まれてしまいます。

実際、オンライン診療の導入が進んでも「アプリを開けない」「操作方法が分からない」といった声は少なくありません。結果として、高齢者が従来通り対面診療を選ばざるを得ない状況も見られます。これが続けば、DXによって医療格差が縮まるどころか、かえって広がってしまう恐れがあります。そのため、単にデジタル化を進めるだけでなく、操作をサポートする体制や、高齢者向けに簡単に使える仕組みを設計することが欠かせません。

誰も取り残さないDXの実現が求められているのです。

医療データ標準化と連携強化

医療DXの進展を妨げる大きな要因の一つが、医療データの標準化の遅れです。現在、日本では病院ごとに異なる電子カルテシステムが導入されており、情報の形式や保存方法もバラバラです。そのため、患者が別の病院を受診するたびに、過去の治療履歴やアレルギー情報を改めて伝える必要があります。これは患者にとって負担となるだけでなく、医療の効率や安全性を損なう原因にもなります。例えば、ある病院で処方された薬の情報が他院のシステムに共有されなければ、薬の重複投与や副作用リスクを防ぐことが難しくなります。本来なら電子カルテが普及していることで利便性が高まるはずですが、システムが連携していないために逆に不便さが残っているのが現状です。

こうした課題を解決するには、全国的に共通で利用できるデータ標準を整備し、病院間でスムーズに情報をやり取りできる環境を整えることが必要です。データの標準化と連携強化は、DXの根幹を支える基盤といえるでしょう。

参考:医療情報の標準化

人材不足・ITリテラシー向上策

医療DXの導入を進める上で、現場の人材不足も深刻な課題です。医療機関には高度なIT知識を持つ専門エンジニアが十分に配置されていないことが多く、システムの導入や運用がスムーズに進まないケースが目立ちます。特に中小規模の病院や診療所では、専任担当者が不在で、一般の事務スタッフや医師が兼務することも少なくありません。さらに、医療データは極めて機密性の高い情報です。プライバシー保護やセキュリティ対策を徹底しなければ、個人情報の漏洩やサイバー攻撃による被害を招きかねません。実際に海外では病院がサイバー攻撃を受けて診療に大きな支障が出た事例も報告されています。日本でも同様のリスクは避けられないため、対策は急務です。

また、患者の同意を得るプロセスも重要です。マイナンバーカードを使ったオンライン資格確認では、事前に患者の同意を取得する仕組みが導入されていますが、この説明や手続きが不十分だとトラブルの原因となります。今後は医療従事者がITリテラシーを高め、患者への説明力も養っていく必要があります。DXを支えるのは技術だけではなく、それを扱う人材であることを忘れてはいけません。

医療DXは未来の医療を支える重要な取り組みですが、課題も数多く残されています。高齢者を中心としたデジタル格差、医療データの非標準化、そしてIT人材やセキュリティ体制の不足は、解決を先送りできない問題です。これらの課題に向き合いながら改善を進めることで、初めてDXの恩恵が誰にでも行き届く医療体制が実現します。便利さと安全性を両立させるためには、技術の整備と同時に人への支援も欠かせないのです。

医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の課題解決に向けた対策

医療のデジタル化を進めるうえで避けて通れないのが、地域や世代による「デジタル格差」の問題です。これらを克服するため、国や自治体、医療団体はさまざまな施策を展開しています。本章では、実際に進められている対策を紹介し、現場における課題解決の方向性を解説します。

高齢者・患者のデジタル格差解消支援策

医療DXを支えるには、患者側のデジタル格差(デジタルデバイド)の是正が不可欠です。スマートフォンやオンライン診療の利用が広がる一方で、高齢者や機器操作に不慣れな人が取り残される懸念があります。こうした現状を踏まえ、総務省は高齢者向けのスマホ講習などを行う「デジタル活用支援推進事業」を全国で展開しています。この事業では、高齢者を中心に地域でスマホ講座を開催したり、相談員を配置して日常的にサポートできる体制を整えたりしています。

取り組みの目的は、情報格差を拡大させないことにあります。医療や行政サービスがオンライン化していく中で、誰もがデジタル化の恩恵を享受できるようにすることが重視されています。また、自治体レベルの取り組みも進んでいます。東京都足立区では、区民がマイナンバーカードを保険証として使えるように、地域の医療機関と協力して登録サポートを行いました。こうした取り組みは、DXの恩恵を誰もが受けられる社会をつくるための第一歩といえるでしょう。

医療データ標準化と全国医療情報プラットフォームの構築

医療DXの根幹を支えるのは、データを安全かつ円滑にやり取りできる仕組みの整備です。厚生労働省は「全国医療情報プラットフォーム」の構築を進めました。これは、2024年12月までにすべての医療機関や薬局でオンライン資格確認の導入を義務付けるものです。

この制度により、各施設では顔認証機能付きのカードリーダーを使って保険資格を自動確認できるようになっています。さらに、電子カルテの国際規格である「HL7 FHIR(ファイア)」への対応が推進されています。これは、診療情報をスムーズに共有するためのものです。この規格に準拠することで、診療記録や薬剤情報、検査結果、予防接種履歴などを医療機関同士でリアルタイムにやり取りできるようになります。これが実現すれば、患者が病院を変えるたびに一から説明を繰り返す必要が減り、継続的な治療を受けやすくなります。

標準化と情報共有の仕組みは、まさに医療DXの「土台」となる取り組みです。

参考:オンライン資格確認について(医療機関・施術所等、システムベンダ向け)|厚生労働省

参考:HL7FHIRと それにもとづく医療文書標準仕様の策定

人材不足解消とI研修・支援体制強化

医療DXを実現するには、ITに精通した人材の育成が欠かせません。医療現場では従来、医師や看護師が中心であり、専門的なITエンジニアが配置されるケースは多くありませんでした。そのため、システム導入やデータ管理が円滑に進まないことが課題となってきました。

こうした状況を踏まえ、厚生労働省は全国の自治体と連携し、現場スタッフのIT理解を深める研修を強化しています。東京都では「医療DX推進人材育成支援事業」を立ち上げ、病院職員がデジタル技術の基礎を学べる講座を開催しています。また、全日本病院協会も全国の病院を対象に「医療DX人材育成プログラム」を実施し、電子カルテやオンライン診療システムの実務研修を進めています。加えて、多くの医療機関では院内で自主的に勉強会を開き、ノウハウの共有を図っています。スタッフ一人ひとりの学びの積み重ねが、DXを円滑に進める土台となっています。

参考:令和7年度医療DX人材育成支援事業|民間医療機関向け補助金概要|東京都保健医療局

参考:「2025年度 医療DX人材育成プログラム」開催のご案内

診療報酬改定による医療DX推進体制整備加算

医療DXを進めていくには、医療機関が自然と取り組みたくなるような仕組みも求められます。その一環として、2024年度の診療報酬改定では、医療DXを後押しする新たな仕組みとして「医療DX推進体制整備加算」が設けられました。この制度は、オンライン資格確認や電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスといったデジタル化の取り組みを進める医療機関を評価し、報酬面で支援するものです。

導入要件として、

- オンライン資格確認の導入

- 電子処方箋の利用

- 電子カルテ情報共有サービスの活用など

が定められています。これにより、医療機関はデジタル化の投資コストを補うことができ、積極的に取り組む動機が高まります。この仕組みの効果は大きく、医療機関同士の情報連携が強化されるだけでなく、診療の効率化や患者サービスの向上にもつながります。結果的に、患者がよりスムーズに医療を受けられる環境が整うことが期待されます。制度による後押しは、医療DXの推進を全国的に加速させる力となるでしょう。

参考:医療DX推進体制整備加算及び在宅医療DX情報活用加算の見直し

医療DX(デジタルトランスフォーメーション)推進のための支援窓口・サポート情報

医療DXを進めるうえでは、システムを導入するだけでは足りません。現場が安心してデジタル化を進めるためには、公的な支援や専門家のサポートが大きな力になります。国や自治体では、補助金制度や相談窓口の開設、専任チームの派遣など、医療機関の負担を減らすための取り組みが広がっています。

ここでは、医療DXに取り組む際に利用できる支援制度や補助金の仕組み、自治体によるサポートの事例を取り上げていきます。初期費用を抑えながら導入を進めたい場合、これらの制度を活用することが効果的です。

公的支援制度・補助金

医療DXを導入する際、初期費用や運用負担を軽減するために公的な補助金を活用する方法があります。代表的なものが「医療情報化支援基金」です。電子カルテやオンライン資格確認など、医療機関の情報化を支援する目的で設けられています。例えば、ある地方の診療所では、この基金を活用して電子カルテを導入したことで、過去の診療履歴をすぐに確認できるようになり、患者対応の時間が増えたと報告されています。

また、医療現場のデジタル化を支える取り組みの一つに、「IT導入補助金(デジタル化基盤導入類型)」があります。これは医療法人や診療所が対象で、電子カルテや予約管理システム、会計ソフトの導入費用を国が一部支援する仕組みです。審査の際には、どのように活用し、今後どのように運用していくかといった計画の実現性が問われます。この補助金を活用した中規模病院では、遠隔診療システムの導入によって離島や在宅の患者にもスムーズに対応できるようになり、現場での負担軽減につながったといいます。

もうひとつの支援策として、「地域医療介護総合確保基金(医療分)」も見逃せません。地域の病院や診療所がDXに取り組む際の大きな助けになっています。地域の医療機関がICT環境を整備することで、在宅医療や地域連携がスムーズになり、医療サービスの質向上につながっています。これらの制度を活用することで、医療機関は初期投資の負担を抑えつつ、安全で効率的なデジタル化を進めることができます。

医療DX(デジタルトランスフォーメーション)推進チーム・自治体窓口

公的補助金と並び、自治体や専門機関が設置する相談窓口や支援チームも医療DXの推進には欠かせません。例えば、多くの自治体では医療機関向けに相談窓口を開設し、導入計画の策定や補助金申請の支援を行っています。東京都内のある病院では、自治体の相談窓口を活用して電子カルテ更新計画を相談したところ、専門スタッフの助言により、初期設定のミスを防ぎ、運用開始までの期間を短縮できた事例があります。

また、全国各地で医療DXや自治体DXをテーマとした勉強会やセミナーも開催されています。現場の医療従事者や行政担当者が最新情報を学ぶ場として活用しています。これにより、同じ課題を抱える他院の事例を参考にすることが可能になり、導入の不安を減らす効果もあります。さらに「かかりつけ医機能強化支援事業」など、地域連携の一環でDX支援が行われているケースもあります。ある地方の診療所では、地域の病院と情報共有システムを連携させることで、患者の検査データや処方情報をスムーズに共有することにより、重複検査の削減や服薬ミス防止が実現し、患者と医療スタッフ双方の負担が軽減されました。

こうした補助金や専門支援を組み合わせることで、医療機関は安心してデジタル化を進められ、医療サービスの質向上や業務効率化につながります。現場の声を反映した実践的なサポートは、医療DXを成功させる鍵と言えるでしょう。

医療DXの導入には、補助金などの公的支援と、自治体や専門チームによる伴走型サポートの両方が重要です。現場での具体的な事例を見ると、制度を活用することで初期費用や運用負担を減らし、患者対応や診療の効率化が実現していることが分かります。こうした支援を上手に活用することが、持続可能で質の高い医療DXの実現につながります。

医療DX(デジタルトランスフォーメーション)とSDGsの関係

医療DXとは、電子カルテ、遠隔診療、AI診断などデジタル技術を使って医療をより便利・効率的にする取り組みです。SDGsの理念「誰ひとり取り残さない」につながる理由は、地域や体の状態に関わらず、必要な医療を届けられる可能性があるからです。医療の格差を減らし、すべての人が健康にアクセスできる社会をつくることは、SDGs目標3の達成のために必要不可欠です。

SDGs3「すべての人に健康と福祉を」と医療DX

SDGs目標3では、すべての人が適切な医療を受けられることが求められます。医療DXにより、遠くの地域でも専門医の診察が受けられたり、AIで診断の精度が上がったりします。これにより、病気の早期発見や適切な治療が可能になり、健康格差を減らすことができます。効率的で安全な医療は、持続可能な社会づくりにも貢献します。

SDGs4「質の高い教育をみんなに」と医療DX

医療DXは医師や看護師の教育・研究の効率化にも役立ちます。オンライン講義やシミュレーション、ビッグデータ解析により、新しい治療法や予防策の開発が進みます。これにより、医療の質向上と知識の平等な共有が可能となり、SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」の実現にもつながります。世界中の医療従事者が最新の情報にアクセスできる環境が広がります。

医療DX(デジタルトランスフォーメーション)のよくある質問

医療DXはまだ発展の途中にあるため、現場や患者の間では「どう変わるのか」といった疑問が多く聞かれます。ここでは代表的な質問と回答を整理し、理解を深めます。

Q1. 医療DX(デジタルトランスフォーメーション)導入で医療従事者の働き方はどう変わる?

電子カルテやオンライン診療を導入したことで、書類仕事が減り、スタッフが本来の医療に集中できるようになったという声も聞かれます。加えて、遠隔での診療やカンファレンスを活用すれば、医療スタッフ同士の連携が取りやすくなり、働き方の自由度も広がります。

Q2. 医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進で新たに生まれる職種やキャリアは?

医療DXが進む中で、新しいタイプの専門職にも注目が集まっています。たとえば「医療データサイエンティスト」は、膨大な診療データを分析し、より正確な診断や治療方法の改善に役立てる仕事です。また、「医療ITコンサルタント」は、医療機関がデジタル化を進める際の計画づくりやシステム導入をサポートし、現場の効率化を支えます。

さらに「DX推進マネージャー」は、病院全体のデジタル化プロジェクトをまとめる立場で、医師や看護師など現場スタッフと協力しながら課題の解決に取り組みます。

一方で、医師や看護師自身がデジタルスキルを身につけることで、電子カルテの活用やオンライン診療など、新しい分野で活躍するチャンスも広がっています。こうしたスキルは、日々の業務の質を高めるだけでなく、キャリアアップにもつながっています。

Q3. 海外先進国と日本の運用の違いは?

欧米ではFHIR(Fast Healthcare Interoperability Resources)などの標準規格が普及し、異なる医療機関間でデータ連携がスムーズです。患者も自分の医療情報にアクセスでき、管理や活用が容易です。

一方、日本では各医療機関が独自のシステムを使用している場合が多く、病院間の情報共有が課題となっています。たとえば、別の病院を受診する際には、過去の検査結果や服薬情報を手作業で提出する必要があるケースがあります。

この差は、患者の利便性や医療サービスの効率にも影響しています。日本でもFHIR規格対応が進められており、将来的には海外同様にスムーズな情報共有が期待されています。

Q4. 医療DX(デジタルトランスフォーメーション)で患者が自分のデータを活用する具体的なシーンは?

患者は医療DXを通じて、自分の健康管理や治療にデータを活用できます。まず、健康管理アプリで血圧や体重、歩数などを記録し、自宅で自己管理が可能です。次に別の医師に意見を聞く際は、検査データや服薬情報をオンラインで提出することで、診断の精度を高められます。さらに、遠隔診療の際には、過去の診療記録や検査結果を医師に共有することで、自宅にいながら適切なアドバイスを受けられます。

そのほか、災害時の医療情報共有や、特定疾患の患者会での情報交換など、活用の幅は広がっています。

Q5. 医療DX(デジタルトランスフォーメーション)推進でクリニック・中小病院が競合大手と差別化するには?

中小規模の医療機関は、地域密着型サービスや独自の患者サポートで差別化できます。例えば、オンライン診療を活用して在宅医療を強化したり、スマートフォンアプリで予約や問診を簡単に行える仕組みを導入したりすることです。大手医療機関では対応が難しい、きめ細やかな患者対応や柔軟なIT導入が強みになります。ある地方のクリニックでは、オンライン診療とアプリを組み合わせて、慢性疾患患者の通院負担を軽減し、地域からの信頼を得た例があります。こうした取り組みにより、中小病院でも高い医療サービス品質と患者満足度を実現できます。

医療DXは、制度や相談窓口を上手く使うことで、導入の負担を減らし、現場に即した運用が可能になります。

まとめ

本記事では、医療DXの基本的な考え方から、現場での取り組み、課題とその解決策、さらには支援制度や差別化戦略まで、多角的に解説してきました。医療DXは、電子カルテやAI診断、遠隔診療などの導入により、医療サービスの質向上や患者安全の確保、医療従事者の負担軽減を実現します。また、データ標準化や全国医療情報プラットフォームの整備により、地域間や医療機関間の情報連携が進み、持続可能な医療体制の構築にもつながります。

一方で、高齢者やデジタル機器に不慣れな患者層のデジタル格差、医療データの標準化の遅れ、IT人材不足などの課題も明確になっています。これらに対して、公的支援制度や補助金、自治体や医療団体による研修・支援体制の整備が進められており、現場での実践的な取り組みがDX推進の鍵となります。また、中小病院やクリニックでも、地域密着型サービスやオンライン診療の導入によって、大手との差別化が可能であることが示されました。

今後の医療DXは、単なる業務効率化にとどまらず、患者一人ひとりに最適な医療を提供するための新たな基盤として成長していくでしょう。デジタル技術の活用が広がることで、地域医療の格差縮小や災害時の迅速な医療対応、患者自身による健康管理の高度化など、多くの可能性が期待されます。医療DXは、医療現場、行政、そして患者が協力して進めることで、将来的により安全で質の高い医療社会の実現に貢献するでしょう。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS