健康経営は、従業員の健康を「コスト」ではなく「投資」と捉え、企業の生産性や持続的成長を高める経営手法として注目を集めています。少子高齢化や人手不足が進む中で、社員の心身の健康を守ることは、離職防止や業績向上にも直結します。

本記事では、健康経営の定義や優良法人認定制度の概要、導入によるメリット・デメリットを分かりやすく解説。さらに、導入を成功させるためのポイントや支援策についても紹介します。

健康経営とは?

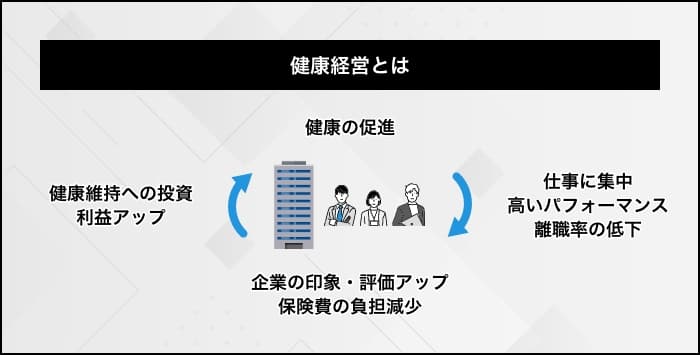

健康経営とは、従業員の健康管理や健康増進を「経営的な投資」として捉え、会社全体で戦略的に推進する経営手法です。単なる福利厚生の一環ではなく、従業員の健康を企業の成長を支える重要な資産と考え、組織の生産性向上や企業価値の向上につなげていく点が特徴です。

経営層がリーダーシップを持ち、企業理念に基づいた方針のもとで全社的に取り組むことが求められます。健康経営は、健康診断やストレスチェック、生活習慣の改善支援などの個別施策にとどまらず、「健康を経営戦略の中心に据える」という発想の転換が鍵となります。

また、健康経営は従業員のモチベーション向上や職場の活性化にもつながり、離職防止や採用力の強化といった波及効果も期待されています。こうした取組を体系的に行うことで、企業は「健康経営優良法人」として認定を受けることができ、社会的信頼やブランドイメージの向上にも寄与します。

健康経営を推進するための健康経営優良法人認定制度

健康経営への取り組みをさらに推進するため、経済産業省と日本健康会議が共同で設けているのが「健康経営優良法人認定制度」です。この制度は、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践している法人を顕彰する仕組みであり、健康経営を社会全体に広める重要な役割を担っています。

健康経営優良法人に認定されることで、自社の取り組みが第三者から正式に評価され、社会的な信用力が向上します。また、「健康経営に積極的な企業」というイメージが採用活動や取引先への信頼構築において大きなアピールポイントとなり、優秀な人材の確保やブランド価値の向上にもつながります。特に、求職者の間では「働きやすさ」や「企業の人材への投資姿勢」が重視される傾向が強まっており、認定取得は企業の魅力を高める要素となっています。

この認定制度は、大企業を対象とした「大規模法人部門」と、中小企業を対象とした「中小規模法人部門」に分かれており、それぞれに応じた評価項目と基準が設定されています。例えば、健康診断の実施率やストレスチェック体制、経営層の関与度合いなどが評価対象です。こうした明確な基準が設けられていることで、企業規模に関わらず、実践的かつ段階的に健康経営を推進することが可能になっています。

健康経営が求められる背景

現代の企業経営では、人材を“資本”と捉え、従業員の健康管理への投資が企業の持続的な成長や社会的責任に直結するという認識が広がっています。

従業員の健康状態は、生産性やモチベーション、さらには企業の競争力にも影響するため、健康経営はもはや福利厚生ではなく「経営戦略の一部」として位置づけられるようになっています。

労働人口の減少・人手不足

健康経営が求められる背景には、少子高齢化の進行による労働力不足、人手不足が挙げられます。

若年層の働き手が少子高齢化で減っているのはもちろん、高齢の労働者も高齢化による引退があるため、大幅に人手が減ってしまうことで、健康経営ができなくなるため健康経営が今注目を集めています。

他にも子育て中や介護中の女性が働けないことや、地方から都市部に人出が集中していることも人出不足の原因になっています。最近では医療ケア児が増えていたり、介護が必要な老人が増えていることもあり、近場のパートも難しい人も増えています。

業界としては、特に飲食業・介護職といった3Kのイメージが強い職業において、人手不足が顕著です。

働き方の多様化などの社会的課題

働き方の多様化、女性や高齢者の活躍推進、そして仕事と育児・介護の両立支援といった社会的課題があります。従業員一人ひとりが長期的に健康で働ける環境を整えることは、企業の安定的な人材確保にも直結します。

さらに、メンタルヘルス対策や長時間労働の是正など、労働環境の改善も不可欠なテーマとなっています。一人一人に合わせたワークライフバランスを重視して働くことで、働き方の多様性が保たれます。

こうした流れの中で、健康経営はサステナビリティ経営や人的資本経営の一環としても注目を集めています。企業が従業員の健康を守る取り組みを明確に示すことは、投資家や社会からの信頼獲得にもつながり、長期的な企業価値の向上を支える重要な基盤となっています。

健康経営の目的

健康経営の最終的な目的は、従業員の健康を守りながら企業の成長を促すことです。ここでは、導入によって得られる具体的な効果や目的について詳しく見ていきます。

従業員の健康増進と生産性向上

健康経営を導入する最大の目的の一つは、従業員の健康意識を高め、日常的な健康増進を促すことにあります。健康経営の取り組みを通じて、健康診断の受診率向上や生活習慣改善プログラムへの参加率が上がり、従業員自身が「自分の健康を守る意識」を持つようになります。

その結果、体調不良やメンタル不調による欠勤・休職が減少し、職場全体の生産性向上につながります。健康な状態で働ける従業員が増えることで、業務効率が高まり、チームのパフォーマンスも向上します。さらに、従業員がいきいきと働ける環境は、企業への信頼感や職場満足度の向上にも寄与し、長期的には離職率の低下や企業価値の向上といった好循環を生み出します。

離職防止と人材定着

健康経営を推進することで、従業員の満足度や会社への信頼感が高まり、離職防止と人材定着に大きく寄与します。職場環境の改善やメンタルヘルスへの支援、健康相談体制の整備といった取り組みは、「この会社で長く働きたい」という意識を育てる要素となります。実際に、健康経営を積極的に導入している企業の離職率は約3.5%と、全国平均の12.1%に比べて大幅に低い水準です。

従業員が心身ともに健康で働ける環境は、モチベーションの維持や生産性の向上にも直結します。また、健康面でのサポートが充実することで家庭との両立もしやすくなり、ライフステージが変わっても働き続けられる企業としての魅力が高まります。結果として、優秀な人材の確保や長期的な組織力の強化にもつながるのです。

企業価値・ブランドイメージの向上

健康経営を積極的に推進する企業は、社会的評価やブランドイメージの向上につながります。従業員の健康を重視する姿勢は、社外に対して「人を大切にする企業」という信頼感を与え、取引先や顧客、さらには求職者からも選ばれやすくなります。特に採用活動においては、「働きやすさ」や「安心して長く働ける環境」を重視する人材からの支持を得やすく、優秀な人材確保にも好影響を及ぼします。

また、「健康経営優良法人認定」などの公的評価を受けることで、企業としての信頼性が一層高まります。認定は企業の取り組みを客観的に示す証となり、金融機関や自治体からの支援、取引先との関係強化にも寄与します。健康経営は単なる福利厚生ではなく、企業価値を高める戦略的な経営施策として注目されています。

健康経営のメリット

健康経営を実践することで、企業と従業員の双方に多くの利点があります。ここでは、医療費の削減や生産性の向上、企業の信頼性向上など、主なメリットを具体的に見ていきましょう。

医療費・保険料負担の軽減

健康経営を導入することで、従業員は生活習慣病の予防や健康診断後のフォローを受けやすくなります。これにより、病気の早期発見・早期治療が可能となり、重症化を防いで医療費の削減につながります。結果的に、企業が負担する医療費や健康保険料の上昇を抑制し、従業員の保険料負担の軽減にも寄与します。さらに、医療費が安定すれば健康保険組合の財政も健全化し、企業経営にも好影響を与えます。

健康経営の実践は「医療費の削減」という経済的効果だけでなく、従業員の健康意識の定着と企業の持続的成長を支える基盤形成にもつながる重要な取り組みといえます。

金融機関・行政による健康経営企業への優遇

健康経営優良法人に認定された企業は、金融機関からさまざまな優遇を受けられる点も大きなメリットです。たとえば、みずほ銀行や日本政策金融公庫などでは、健康経営に積極的な企業を対象に「金利優遇融資制度」を設けています。これは、認定取得企業に対して通常より低い金利で融資を行う仕組みであり、経営改善や新規事業への投資を支援する目的があります。また、一部の金融機関では、融資審査の際に「健康経営への取り組み」を評価項目として加えるケースも増えています。

さらに、自治体や行政からも多様な支援が受けられます。経済産業省や地方自治体では、健康経営を推進する企業を対象に、助成金や補助金を提供しています。例えば、従業員の健康診断やストレスチェック、運動プログラム導入などにかかる費用を一部補助する制度があり、申請条件は「中小企業であること」や「一定の健康施策を実施していること」などが一般的です。

健康リスク・経営リスク管理への強化

健康経営の導入により、従業員の健康状態を定期的に把握できる体制が整い、長期病欠や突然の休職といったリスクを早期に発見・対応できるようになります。特に、メンタルヘルス不調や生活習慣病の兆候を早期に見つけることで、深刻な事態を未然に防ぐことが可能になります。これにより、業務の停滞や人材の損失といった経営リスクの軽減にもつながります。

具体的な取り組みとしては、健康相談窓口の設置や産業医・保健師による定期面談、ストレスチェックの実施などがあります。また、メンタル不調者への早期支援体制を整えることで、職場復帰の支援や離職防止にも効果を発揮します。

健康経営のデメリット

健康経営にも課題があります。ここでは、導入や運用にかかるコストや手間、そして効果がすぐに見えにくい点など、企業が実践するうえで直面しやすいデメリットについて解説します。

導入・運用コストや手間がかかる

健康経営を始める際には、通常業務に加えて新たな準備や調整が必要となります。たとえば、健康診断の追加項目を設定したり、外部講師を招いて健康セミナーや社内研修を実施したりするなど、導入初期には一定のコストと手間が発生します。これらの準備には企画・調整・実施の各段階で担当者の負担が増え、特に中小企業では兼務担当者に業務が集中するケースも少なくありません。

また、運用段階でも継続的な管理が求められます。従業員の健康データの収集や保管、定期的な分析、施策の進捗確認や効果測定、イベント参加率の集計など、日常的な事務作業が増加します。こうした管理業務には専用システムやツールの導入が必要な場合もあり、一定の運用コストがかかります。

健康経営は長期的な投資である一方、導入当初はリソース不足や負担増を感じやすい点を理解しておくことが重要です。

効果が短期間では見えにくい

健康経営の施策は、生活習慣の改善や疾病予防など、長期的な変化を目指す取り組みが中心です。そのため、導入してすぐに成果が数字として現れるわけではなく、「本当に効果があるのか」と経営層や現場から疑問を持たれるケースも少なくありません。健康診断結果の改善や離職率の低下など、具体的な効果が確認できるまでには、少なくとも1〜2年程度の継続的な取り組みが必要とされます。

また、短期間で成果が見えにくいことは、従業員のモチベーション維持にも影響します。そのため、施策の途中経過を共有する「中間報告会」を設けたり、運動参加率やアンケート満足度など“小さな成果”を可視化したりする工夫が重要です。

日本企業における健康経営の現状

日本でも健康経営への関心が高まり、多くの企業が導入を進めています。ここでは、健康経営優良法人の普及状況や、先進企業による特徴的な取り組み事例を紹介します。

健康経営優良法人の認定状況

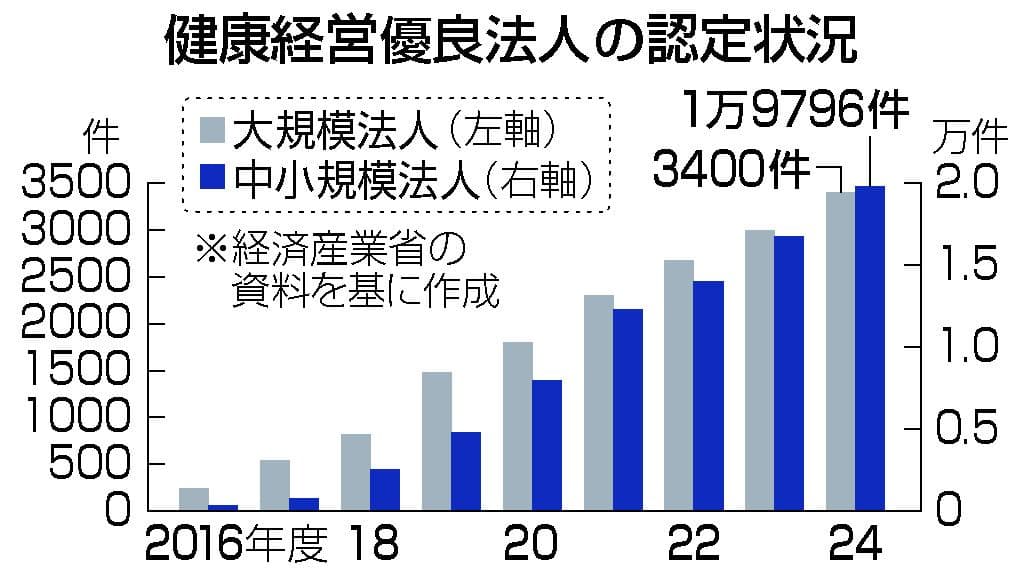

健康経営の普及に伴い、「健康経営優良法人認定制度」に登録する企業は年々増加しています。2024年には合計で約2万3,000法人が認定されており、その内訳は大規模法人部門が3,400法人、中小規模法人部門が19,796法人です。

このうち、特に優れた取り組みを実践する上位企業には特別称号が付与され、大規模法人では「ホワイト500」、中小企業では「ブライト500」として表彰されています。

さらに2024年からは、501位〜1500位の企業を対象にした「ネクストブライト1000」も新設され、より多くの中小企業の挑戦を後押ししています。

制度開始当初の2017年はわずか318社でしたが、年々その数は増加し、企業規模を問わず健康経営への関心が高まっています。これは、従業員の健康を重視する企業が信頼を得やすく、採用力や生産性の向上にもつながるという認識が広がっている証といえるでしょう。

先進企業の健康経営への取り組み内容

健康経営を実践する先進企業では、従業員の健康意識を高める多様な施策が展開されています。例えば、ウォーキングや社内スポーツ大会などの運動イベントを定期的に開催したり、残業時間の削減や有給取得率の向上に取り組む企業も増えています。また、生活習慣病の予防を目的に、健康診断後のフォロー面談やオンライン食事指導を導入するなど、従業員一人ひとりの健康改善を支援する仕組みを整える企業もあります。

これらの取り組みは、従業員のモチベーションや職場満足度の向上に大きく貢献しています。実際に、「体調不良による欠勤が減った」「職場の雰囲気が明るくなった」といった声が多く、離職率の低下や採用力の強化にもつながっています。健康経営を通じて、企業が「人を大切にする姿勢」を示すことで、内外からの信頼やブランド価値が高まる傾向も見られます。

健康経営が抱えるさまざまな課題・問題点

健康経営の実践には、理念の共有や効果測定の難しさなど、いくつかの壁があります。ここでは、企業が直面しやすい代表的な課題を取り上げて解説します。

経営層・従業員の理解不足

健康経営の目的やメリットが経営層や従業員に十分伝わっていないと、取り組みが形だけのものになりがちです。経営層が「コスト」と捉えてしまったり、従業員が「自分には関係ない」と感じてしまうと、実効性のある推進が難しくなります。健康経営は、単なる福利厚生ではなく、企業の成長戦略の一部として位置づけることが重要です。

理解不足のまま進めてしまうと、推進体制の弱体化や現場での協力不足、施策の浸透遅れにつながります。その結果、期待する効果が得られず、モチベーションの低下や「やっても意味がない」といった風潮が生まれてしまうこともあります。経営層が理念を明確に発信し、従業員が納得して参加できる仕組みづくりが欠かせません。

目標や効果測定の難しさ

健康経営の成果をどのように評価・数値化するかが分かりにくく、目標設定や進捗管理に悩む企業は少なくありません。従業員の健康状態や職場満足度、生産性向上といった要素は、短期間で明確な成果として表れにくく、施策の効果を客観的に把握することが難しいのが現状です。

また、効果測定のためのKPI(重要業績評価指標)の選定や、データ収集・分析の仕組みづくりも大きな課題となります。健康診断結果やストレスチェック、欠勤率、業務効率など、どの指標を基準に評価するかを明確にする必要があります。数値データだけでなく、従業員アンケートなど定性的な情報も組み合わせることで、より実態に即した分析が可能になります。

施策の形骸化・浸透不足

健康経営の施策が実際の行動や習慣に結びつかず、形骸化してしまうケースは少なくありません。制度や取り組みを整備しても、現場の従業員に十分に浸透せず、「やっているだけ」「参加する意味が分からない」と感じられてしまうことがあります。特に、トップダウンで施策が導入された場合、現場との温度差が生まれやすく、結果として参加率が低下する要因にもなります。

また、従業員が「やらされている」と感じる状況では、健康行動の定着は難しくなります。浸透不足を防ぐためには、経営層だけでなく現場リーダーを巻き込み、従業員が主体的に関わる仕組みづくりが重要です。小さな成功体験を共有し、継続的なフォローを行うことで、健康経営が企業文化として根づく可能性が高まります。

健康経営の課題を解決する実践的な対策

健康経営を効果的に進めるには、課題を一つずつ解決していく実践的な工夫が必要です。ここでは、現場で役立つ具体的な対策や取り組み方を紹介します。

明確な目標設定と進捗管理

健康経営を効果的に推進するためには、具体的で測定可能な目標を設定することが欠かせません。例えば、「健康診断受診率90%以上」「ストレスチェック受検率100%」といったように、数値と期限を明確に設定することで、企業全体の意識を統一しやすくなります。曖昧な目標では取り組みが形骸化しやすく、成果を正確に把握することも困難です。

また、設定した目標に対して進捗状況を定期的に全社員へ共有することが重要です。社内報やミーティングで達成度を可視化し、未達の場合は原因分析を行い、改善策を迅速に実施します。こうしたPDCAサイクルを継続することで、健康経営の取り組みが単発で終わらず、組織全体に定着していきます。

身近な施策から始める現場への定着

健康経営を成功させるには、いきなり大規模な制度を導入するよりも、まずは日常の中で無理なく続けられる小さな取り組みから始めることが効果的です。例えば、毎朝のストレッチや社内ウォーキングイベント、歩数を競う社内キャンペーンなど、全員が気軽に参加できる活動を企画することで、従業員の健康意識が自然と高まります。

こうした施策は、社員同士の交流やチームワーク向上にもつながり、職場の一体感を育む効果もあります。さらに、成果や参加者の声を社内報や朝礼で共有することで、参加意欲が高まり、モチベーションアップにもつながります。継続的な成功体験を積み重ねることが、健康経営を現場に根付かせる第一歩です。

健康経営のためのITツール活用やサービスの導入

健康経営を効率的に推進するためには、ITツールやクラウドサービスの活用が欠かせません。近年では、従業員の健康診断結果・ストレスチェック・勤怠データを一元管理できる「クラウド型健康管理システム」が普及しています。これにより、健康リスクの早期発見が可能となり、健康経営優良法人の認定取得に必要なデータ集計やレポート作成も自動化できます。

また、ストレスチェックやメンタルヘルス支援ツールも注目されています。オンライン上で定期的にストレスチェックを実施し、結果を自動で集計・分析し、高ストレス者にはオンライン面談やカウンセリングを案内できる仕組みを備えています。これらのツールを活用することで、人的負担を軽減しながら、継続的で効果的な健康経営を実現することが可能です。

健康経営の推進のための多様な支援

健康経営を効果的に進めるためには、外部からの支援を上手に活用することが重要です。ここでは、助成金や専門機関、外部専門家によるサポートについて紹介します。

健康経営に関する助成金のサポート

健康経営を推進する際には、活用できる助成金や補助金、公的な相談窓口が多数存在します。これらを上手に活用することで、導入コストの負担を軽減し、継続的な取り組みを支えることが可能です。

代表的な制度として「健康経営優良法人認定取得事業補助金」があります。これは、健康経営優良法人の認定申請料や認定取得にかかる費用の一部を補助する制度です。また、「業務改善助成金」は中小企業が労働環境の改善や業務効率向上を図る際に活用でき、設備投資や働き方改革に役立ちます。

さらに、「人材確保等支援助成金」は従業員の採用や定着を促す取り組みを支援し、「受動喫煙防止対策助成金」では禁煙スペースの整備や禁煙支援プログラムの導入などに活用できます。こうした制度を組み合わせることで、健康経営の実践がより現実的で効果的になります。

地域産業保健センターの支援

健康経営を進めるうえで、地域ごとに設置されている「地域産業保健センター」の活用も効果的です。これらのセンターでは、中小企業を対象に健康経営やメンタルヘルス対策に関する相談・支援を無料または低額で提供しています。専門的な知識を持つ産業医や保健師が在籍しており、従業員の健康管理体制の整備や、職場の健康課題に応じたアドバイスを受けることができます。

また、専門スタッフによる訪問指導や健康管理に関する研修の実施も可能です。ストレスチェックの結果分析、職場環境改善のための助言、個別面談などを通じて、現場の実情に即したサポートを受けられます。コストを抑えながら実践的な支援を受けられるため、健康経営の初期段階にある企業にも非常に有効な支援制度といえます。

外部専門家・ツールのサポート

健康経営を効果的に推進するためには、外部の専門家やコンサルティング会社の支援を受ける方法も有効です。健康経営アドバイザーや社会保険労務士、産業医などの専門家に相談することで、企業の課題を客観的に分析し、最適な改善策を提案してもらえます。特に初めて取り組む企業にとっては、専門的な知見を活かすことで効率的に施策を進められる点が大きな利点です。

さらに、健康経営支援ツールを導入すれば、従業員の健康データ管理やストレスチェック、レポート作成などを自動化でき、担当者の負担を軽減できます。外部支援を活用することで、現状分析から施策提案、そして「健康経営優良法人」認定取得のサポートまでを一貫して行うことが可能となり、より戦略的で持続的な健康経営の実現につながります。

健康経営のための日本企業の取り組み事例

健康経営のための日本企業の取り組み事例を見ていきましょう。

静岡部品株式会社

静岡部品株式会社では、以前若い社員が病気になってしまい、その後復職できなかったという経験から、その時何かできることがあったのでは、という思いで健康経営を始めるようになったのがきっかけです。

毎月健康チェックを行う「健康の日」を制定しています。他にもヘルシー弁当を提供していたり、県との連携を行って血圧測定習慣化促進事業を開始しています。

様々な健康に関する取り組みを行った結果、休職する従業員は0人になりました。

参考:総務人事経理WEEK

ユーシン建設株式会社

ユーシン建設株式会社は、富山県にある総合建設業の企業で、食生活を楽しく学べる取り組みを行っています。

すべての従業員が集まる全体会議の際に、お菓子タイムを開催していて、健康的な食事について学ぶ機会を設けています。お茶の健康成分について学習したり、ドーナツのカロリーあてゲームなど楽しい雰囲気で、食事について学べる機会がある点もユーシン建設株式会社の特徴です。

健康診断も全社員一斉に受診し、健康診断後に再検査や精密検査が必要になった従業員に対しては、有休を取得して受診を促しています。

参考:総務人事経理WEEK

南双サービス株式会社

南双サービス株式会社は福島県にある企業で、発電所の燃料受払・設備保守や防災・警備業務などを行っています。

社内で希望者を対象にしたJヴィレッジサンセットウォークと呼ばれるウォーキングイベントを開催しています。定時後にサンセットの風景を眺めながらウォーキングを行っています。

ベジファーストで食事を摂ることも推奨されていて、会社が一部負担して仕出し弁当に生野菜のサラダも追加してくれるといった取り組みも行われています。

参考:総務人事経理WEEK

味の素株式会社

味の素株式会社は、ウェルビーイングな環境づくりを推進している企業です。ストレスチェックやメンタルヘルス対策をしっかり行っているのはもちろん、産業保健スタッフが健康サポートを行っている点も大企業ならではの取り組みです。

健康診断後のフォローアップをしっかり行っていたり、生活習慣改善支援などを実施したりしています。

その結果、組織全体が活力向上でき、生産性の向上も適っています。パフォーマンスも改善されて、従業員はもちろん会社としてもメリットが大きいことがわかります。

参考:Fem+

コニカミノルタ株式会社

コニカミノルタ株式会社は、運動や喫煙、睡眠や食事への取り組みをメインとして、健康第一を掲げている企業です。

中でも歩け歩け運動でウォーキングを促したり、睡眠セミナーを開催していたり食事習慣改善に向けた情報配信を行ったりしています。中でも食事習慣改善に向けた情報配信は、食堂内にPOPを貼り出したりと、わかりやすく伝える工夫がなされています。

社員が健康であるために多数の取り組みを積極的に行っているため、今までに7度も健康経営銘柄に選定されている点も、コニカミノルタ株式会社の特徴です。

参考:リモート産業保健

健康経営のよくある質問

健康経営の導入を検討する企業からは、認定の流れや進め方などについて多くの質問が寄せられます。ここでは、よくある疑問とそのポイントをわかりやすく解説します。

Q1. 健康経営優良法人認定の取得にかかる期間は?

健康経営優良法人の認定取得には、書類準備から審査・認定まで約6ヶ月かかります。申請書類の作成や取り組み内容の整理に時間を要するため、早めの準備が大切です。申請は年度ごとに時期が決まっているため、経済産業省や日本健康会議の公式サイトで最新スケジュールを確認しておくと安心です。

Q2. 健康経営の導入にあたって、まず何から始めればいいですか?

健康経営を始める際は、まず経営トップが「健康経営宣言」を社内外に発信し、健康づくりを経営課題として明確に位置付けることが重要です。その上で、担当者やプロジェクトチームを設置し、従業員の健康診断結果や勤怠状況をもとに現状の健康課題を可視化します。課題を把握したうえで、目標や取り組み計画を策定し、段階的に施策を進めていくのが基本の流れです。まずは小さな成功体験を積み、社内全体に健康経営の意識を浸透させることが大切です。

Q3. 中小企業でも取り組める健康経営のポイントは?

中小企業では、まず無理のない範囲で実践できる小さな施策から始めることが大切です。例えば、朝礼時のストレッチやウォーキングイベントの実施、健康相談窓口の設置など、従業員が気軽に参加できる取り組みを導入しましょう。こうした活動を通じて、健康への関心を自然に高めることができます。また、地域産業保健センターや自治体の支援制度を活用すれば、専門家の助言や費用補助も受けられます。

Q4. 従業員からの反発や無関心への対応策は?

従業員が健康経営の取り組みに関心を持たない場合は、まず施策の目的やメリットを丁寧に説明することが大切です。会社のためだけでなく、従業員自身の健康や働きやすさにつながることを具体的に伝えましょう。また、参加者にはポイント制度や表彰などのインセンティブを設け、楽しみながら取り組める雰囲気をつくることも効果的です。

Q5. 健康経営の情報収集や最新動向を知るには?

健康経営の最新情報を把握するには、経済産業省や商工会議所の公式サイトを定期的にチェックすることが基本です。認定制度の変更点や助成金情報など、信頼性の高い情報が得られます。また、健康経営アドバイザーによるセミナーや講座に参加すれば、実践的な知識や他社事例も学べます。さらに、専門メディアや業界誌を定期的に確認することで、最新トレンドや成功事例を把握し、自社の施策改善に活かすことができます。

まとめ

健康経営とは、従業員の健康を経営資源と捉え、企業の持続的な成長につなげる取り組みです。主なメリットには、従業員の健康増進や生産性向上、企業イメージの向上が挙げられます。一方で、導入コストや効果測定の難しさといったデメリットも存在します。日本企業では導入が広がる一方で、経営層や従業員の理解不足、施策の形骸化といった課題も見られます。これらを克服するには、明確な目標設定、ITツールの活用、外部専門家の支援が有効です。健康経営は企業の未来を左右する重要な取り組みです。自社の状況に合わせ、まずはできることから一歩を踏み出してみましょう。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS