育児休業制度は、働く人が子育てと仕事を両立できる社会づくりを目指し年々拡充されています。2025年の法改正では、給付金の手取り向上や男性育休推進など、より柔軟で利用しやすい仕組みが整いました。

この記事では、取得条件や給付金の内容、復職後の働き方・キャリアへの影響など、育児休業に関する最新情報と具体的な疑問に徹底的に答えます。今必要な制度の基礎知識と活用ポイントを、わかりやすく解説します。

育児休業制度とは?

育児休業制度とは、男女問わず仕事と子育ての両立を支援するために設けられた法律制度です。次から、その内容や取得条件について詳しく解説します。

育児休業と育児休暇の違い

「育児休業制度」と混同されやすいのが「育児休暇」です。育児休暇は労働基準法などに基づく法律上の規程ではなく、会社が福利厚生として独自に設ける休暇制度を指します。

一方、育児休業は育児・介護休業法により定められた法的制度で、原則子どもが1歳に達するまで利用でき、一定条件で最長2歳まで延長が可能です。休暇は有給・無給が会社によって異なりますが、休業は雇用保険からの「育児休業給付金」が支給対象となり、生活を支える仕組みが備わっています。

| 育児休業 | 育児休暇 | |

|---|---|---|

| 法的根拠 | 育児・介護休業法に基づく法的制度 | 労働基準法などには規定がなく、会社独自の福利厚生制度 |

| 取得対象 | 子どもがいる労働者 | 会社が認める従業員 |

| 取得期間 | 原則子どもが1歳に達するまで。条件により最長2歳まで延長可能 | 会社が定める日数・期間に従う |

| 給付・給与 | 雇用保険から育児休業給付金が支給される | 有給・無給は会社によって異なる |

| 目的・メリット | 法的保障のもとで育児と仕事の両立を支援、生活面の補償あり | 福利厚生として柔軟に育児参加を促す。会社独自の制度により差がある |

育児休業制度の目的と背景

育児休業制度の目的は、出産や子育てと就労の両立を支援し、男女問わず安心して働き続けられる社会を実現することにあります。背景には少子高齢化の進行や女性の社会進出、共働き世帯の増加があり、育児とキャリアの両立を阻む要因を解消するために制度が整備されてきました。

もともとは母親を中心とした制度でしたが、近年は「男性の育児休業」取得推進や「育児休業制度改正」によって、家事・育児の分担を社会全体で支える方向へと変化しています。さらに、企業には「育児休業制度及び取得促進方針周知例」や「個別周知・意向確認」の実施が義務付けられ、従業員が利用しやすい環境整備も重要とされています。このような政策的背景により、育児休業制度は働く世帯の生活を支える基盤として役割を強めています。

育児休業制度の対象者

育児休業制度は「育児・介護休業法」に基づき設けられた制度であり、働く人が子どもを安心して育てられるよう法的に保障されています。対象となるのは原則として雇用期間が1年以上で、かつ子どもが1歳6か月以降も引き続き雇用が見込まれる労働者です。

ただし、2022年以降の制度改正により、雇用1年未満の労働者でも一部条件下で利用可能になり、短期契約者や非正規社員も取りやすくなっています。パートや派遣労働者でも要件を満たせば取得対象であり、また「育児休業制度の個別周知・意向確認」に基づき、企業には従業員へ制度を丁寧に周知する義務があります。これにより、幅広い働き方の人々が利用できる権利として位置づけられています。

育児休業制度の取得条件と期間

育児休業制度を利用するには、雇用形態や勤続年数などいくつかの条件があります。ここから取得可能な対象や期間の詳細を確認していきましょう。

取得対象となる労働者

育児休業制度の取得対象となるのは、正社員だけに限りません。育児・介護休業法の規定では、雇用期間が1年以上で、かつ子どもが1歳6か月以降も引き続き雇用される見込みがある労働者が基本条件です。これには正社員はもちろん、契約社員・パートタイマー・派遣社員も含まれます。パートなど短時間労働者の場合も「所定労働日数が一般社員の4分の3以上」であれば取得可能です。

さらに育児休業制度改正により、雇用1年未満でも一定条件下で利用できるケースが追加されるなど、非正規労働者にも配慮が進んでいます。一方で日雇い労働者や、期間満了で契約が終了することが明らかな労働者は対象外です。加えて、制度利用時には「育児休業制度の個別周知・意向確認」が企業に義務付けられており、多様な雇用形態の人々が安心して利用できる環境の整備が求められています。

育児休業の基本期間と延長条件

育児休業制度では、原則として子どもが1歳に達するまで育休を取得することができます。ただし、保育所に入所できない場合や、配偶者が育児できない事情がある場合には延長が認められています。

まず、最初の基本期間は「子どもが1歳まで」。その後、保育所に入れなかった、あるいは育児を担う配偶者が病気などで困難な場合には「1歳6か月まで」の延長が可能です。さらに待機児童問題など特別な事情が続く場合には「最長2歳まで」延ばせる仕組みとなっています。

| 利用期間の上限 | 延長できる理由・要件 | 主な留意点 |

|---|---|---|

| 子どもが1歳まで(基本) | 基本取得期間。出産後、原則1歳まで育休を取得可能。 | 雇用条件を満たす労働者全員が対象。 |

| 子どもが1歳6か月まで | ① 保育所に入所を希望したが入れなかった場合② 配偶者が病気・けがなどで育児が困難な場合 | 延長には申請が必要。自治体の「保育所に入れなかった証明」提出を求められるケースあり。 |

| 子どもが2歳まで | ① 引き続き保育所に入れない場合② 特別な事情により引き続き育児が困難な場合 | 最長延長。2歳到達時点での再申請が必要。給付金や社会保険料免除も延長に対応。 |

また最近の育児休業制度改正では、柔軟な取得を促進するために分割取得も可能となり、働く人のニーズに合わせた利用が広がっています。こうした延長条件は、家庭や地域の状況に応じて子どもが安心して育つ環境を確保するために重要な役割を果たしています。

産後パパ育休・パパママ育休プラスとの違い

従来の育児休業制度に加え、近年新設されたのが「産後パパ育休」と「パパママ育休プラス」です。まず、産後パパ育休は2022年の育児休業制度改正で導入された仕組みで、出産後8週間以内に最大4週間まで取得可能であり、2回に分けて取得できるのが特徴です。

これにより、出産直後の母親をサポートする男性の取得を後押ししています。一方、パパママ育休プラスは、両親がともに育休を取得する場合に適用され、子どもが1歳2か月到達まで休業期間を延長できる制度です。つまり、通常1歳で終了する育休を少し長く利用できる仕組みとなります。

| 従来の育児休業 | 産後パパ育休 | パパママ育休プラス | |

|---|---|---|---|

| 対象者 | 子どもがいる労働者 | 出産した配偶者がいる男性 | 両親が育休を取得する場合 |

| 取得期間 | 子どもが1歳に達するまで(条件次第で最長2歳まで延長可) | 出産後8週間以内に最大4週間まで、2回に分けて取得可 | 子どもが1歳2か月に達するまで延長可能 |

| 取得方法・特徴 | 基本1回で取得。分割取得も可能 | 2回に分けて取得可能、短期間集中で母親をサポート | 基本の育休と組み合わせて取得 |

| 目的・メリット | 育児と仕事の両立支援、子どもとの関わり時間確保 | 出産直後の母親支援、父親の育児参加促進 | 夫婦で柔軟に育児分担、育休期間の延長で育児参加促進 |

基本の育休と組み合わせることで、より柔軟に夫婦で子育てを分担しやすくなる点が大きなメリットです。ただし、取得には事前申請や利用条件が細かく定められており、内容を正しく理解することが重要です。

2025年の育児休業制度の法改正と新たな制度内容

2025年の法改正により、育児休業制度はさらに多様な働き方や取得支援が進化しました。以下では新設制度や改正点を詳しくご紹介します。

出生時育児休業給付の創設

2025年の育児休業制度改正で大きな注目を集めているのが、「出生時育児休業給付」の新設です。これは、父親が産後8週間以内に取得できる「産後パパ育休」を利用する際に支給される新たな給付金で、男性による育休取得を促進するために設計されました。対象者は雇用保険に加入しており、一定以上働いている被保険者で、実際に産後パパ育休を取得した労働者となります。

給付額は休業前賃金の一定割合(従来の育児休業給付金と類似の算定方式)を基準として支給され、世帯の収入減少を補填する狙いがあります。また、従業員が制度を利用しやすいよう、企業には「育児休業制度の個別周知・意向確認」や「育児休業制度及び取得促進方針周知例」に基づく情報提供が義務付けられています。これにより、今まで取得が進みにくかった男性育休の経済的不安を和らげ、夫婦がともに育児に関われる環境を整える施策となっています。

育児時短就業給付の新設

2025年の育児休業制度改正では、新たに「育児時短就業給付」が創設されました。これは、子どもを育てながらフルタイム勤務に戻るのが難しい労働者に向けた支援制度であり、育休から復職した際に短時間勤務を選ぶ場合でも収入減を補う仕組みです。従来は育児休業給付金が「休業中」のみに支給されていましたが、新給付では「復帰後の柔軟な働き方」を経済的にサポートする点が大きな違いとなります。

対象者は雇用保険に加入し、所定労働時間を一定割合短縮して勤務する労働者であり、支給額は休業前賃金の一定割合を基準に算出されます。この制度の導入背景には、特に子どもが未就学期における時短勤務希望が多い現状と「育休から復帰したいがフルタイムは難しい」という声への対応があります。育児時短就業給付は、職場復帰を後押しし、離職を防ぐ施策の一環として、家族とキャリアの両立を支える重要な制度といえます。

育児休業取得状況の公表義務の拡大

2025年の育児休業制度改正では、企業に対して「育児休業取得状況の公表義務」が一層拡大されました。従来は大企業を中心に義務付けられていたものが、中小企業にも段階的に適用されるようになり、透明性の向上を通じて育休取得推進を促すことが狙いです。具体的には、男性・女性それぞれの育児休業取得率や、平均取得日数などを自社のホームページや厚生労働省の定める公的様式に基づいて公開することが求められます。

また、企業は「育児休業制度の個別周知・意向確認」に加えて、社内の取得促進方針を明文化した「育児休業制度及び取得促進方針周知例」を従業員に提示することも推奨されています。これにより従業員は安心して制度を利用でき、企業としてもダイバーシティ経営や労働力確保につなげる効果が期待されています。公表義務は単なる形式ではなく、実効性を伴う取り組みとして重要性が高まっています。

育児休業中の給与・給付金制度

育児休業中は給付金制度が充実し、休業期間中の家計を支える仕組みが整っています。ここでは支給条件や金額、申請方法を詳しく解説します。

育児休業給付金の支給要件

育児休業給付金は、国の雇用保険制度から支給されるものであり、育児休業制度を利用する際の家計を支える重要な仕組みです。その支給要件として、まず雇用保険に加入していることが前提となります。加えて、育児休業開始日前の2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あることが必要です。

また、実際に育児のために休業をすること、休業中に就労する日数や収入が一定基準以下であることも条件です。具体的には、1か月あたりの就労日数が10日以下、かつ賃金が休業前の80%未満である場合に支給対象となります。さらに、給付を受けるためには労働者本人ではなく雇用主を通じてハローワークに申請を行うことが一般的ですが、近年は個人申請の仕組みも整備されています。こうした条件が整うことで、安心して育児休業を取得できる環境が支えられています。

支給額と期間

育児休業給付金は、休業中の家計を支える大切な制度で、支給額は休業開始からの日数に応じて変動します。まず、育休開始から180日間(約6か月間)は、休業開始前の賃金日額の67%が支給されます。これにより、出産直後で費用がかさみやすい時期の生活を手厚く保障する仕組みになっています。

その後、181日目以降から最長2歳までの育児休業期間については50%に支給率が引き下げられますが、給付金と社会保険料免除の仕組みを併せて利用することで、実際の手取り収入は7〜8割程度を維持できるケースが多くあります。支給期間については原則として「子どもが1歳になるまで」ですが、保育園に入園できなかったときなどの理由で、1歳6か月、さらに2歳まで延長した場合でも給付の対象となります。給付金の仕組みを理解することは、育児休業制度を安心して利用するために欠かせません。

給付金と社会保険料免除の関係

育児休業制度を利用すると、育児休業給付金が支給されるだけでなく、社会保険料の免除制度も適用されます。具体的には、健康保険や厚生年金保険の被保険者本人分と事業主負担分の両方が休業期間中は免除対象となります。

免除されても将来の年金額や保険加入資格には不利益は生じず、実質的に保険料を支払ったものとみなされる仕組みです。これにより、給付金(賃金の67%→181日以降は50%)に加えて、保険料負担がゼロになるため、実際の手取りに与える影響はより小さく抑えられます。また、雇用保険に加入していることが条件であり、勤務先を通じての申請が必要です。育休中の所得補償と社会保険料免除がセットで保障されることによって、経済的な安心感を持ちながら長期的に育児と仕事の両立ができる環境が整備されています。

男性の育児休業取得の現状と課題

男性の育児休業取得率は近年急上昇していますが、企業文化や制度の理解には課題も多く残されています。ここから現状と意識の変化を探ります。

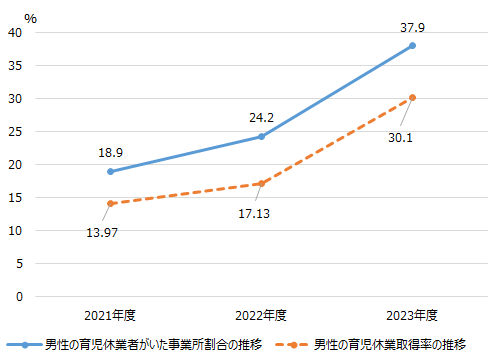

男性育休の取得の現状

厚生労働省の最新調査(2024年度)によれば、企業で働く男性の育児休業取得率はついに過去最高となる40.5%に到達しました。前年度の30.1%から10ポイント以上も増加し、着実に制度利用が進んでいます。企業による意向確認や取得状況公表の義務化が奏功し、制度周知・職場理解の向上が取得率アップに大きく寄与しています。取得した男性のうち「産後パパ育休」を利用した割合も増加傾向で、男性の育児参加が社会に根付きつつあるのが現状です。

また若年層への意識調査では、84.3%の男性が「育児休業を取得したい」と回答しており、半年以上の長期取得を希望する割合も高まっています。一方、取得率の伸びに比べ、取得日数は「1カ月未満」にとどまるケースが多く、職場の業務改革や理解醸成が日数増加への今後の課題となっています。社会全体での価値観の変化や最新制度改正は、男性育児休業制度への関心と利用を大きく後押ししていることが明らかです。

男性育休取得に対する課題

男性の育休取得率は年々上昇しているものの、依然として課題が多く、実際の取得や長期利用にはさまざまな壁があります。以下では、主な4つの課題について解説します。

職場の雰囲気や理解不足

多くの男性が育休を取りづらいと感じる要因のひとつに、職場の理解や雰囲気の不足があります。制度としては利用できるにも関わらず、上司や同僚から「抜けると迷惑」「男性なのに育休とるの?」といった職場の無意識の圧力を受けることがあります。こうした悪い空気が蔓延している場合、「復帰後の評価に影響するのでは」「戻ったときに居場所がないのでは」と不安を抱き、取得をためらう人が多いのが現状です。

制度整備だけでなく、職場全体の意識改革が求められています。

業務の引き継ぎや人員体制の課題

男性が育休を取得しづらい背景には、業務の引き継ぎや人員配置の問題もあります。特に中小企業では、少人数で業務を回しているため、一人が抜けると負担が集中してしまうケースが多く見られます。その結果、職場全体で休まれると困るという空気が生まれやすくなります。

本来はチームで支え合う体制づくりや、業務のマニュアル化などによって、誰でも休みを取りやすい環境を整えることが重要です。

収入減少への不安

育休中は育児休業給付金が支給されるものの、支給額は給与の全額ではないため、家計への影響を不安に感じる男性も多いです。特に住宅ローンや教育費など固定費が多い家庭では、育休を取ることで経済的負担が増す可能性があります。また、給付金の支給までにタイムラグがあることも、取得をためらう要因の一つです。

安心して育休を取得できるよう、企業による上乗せ制度や家計支援策の充実が望まれます。

育児への意識や役割分担の固定観念

社会全体に根強く残る「育児は母親の役割」という固定観念も、男性育休の妨げになっています。男性自身が「自分が育休を取っても何をすればいいかわからない」と感じたり、周囲から「母親が中心でいいのでは」と言われたりすることがあります。しかし、父親が育児に積極的に関わることで、母親の負担軽減や子どもの発達にも良い影響があることが分かっています。

育休は、休むことが目的なのではなく、「家族を支える期間」として社会全体で再認識する必要があります。

育児休業制度ととSDGs目標5・8との関連

育児休業制度は、SDGs(持続可能な開発目標)のうち「目標5:ジェンダー平等の実現」と「目標8:働きがいも経済成長も」に直結する取り組みです。目標5では、女性・男性ともに子育てとキャリアを両立できる環境整備が不可欠であり、育児休業取得の推進や男女の取得率・期間差解消が世界的な課題となっています。

男性育休推進は、家庭内での役割分担の見直しや女性の就労・昇進支援につながり、「女性だけが休業する」従来型の働き方からの転換を促進します。また、目標8は「すべての人に働きがいと経済成長を」というスローガンを掲げており、育児休業制度改正による柔軟な働き方導入や、キャリア断絶防止・離職率の低下に貢献しています。企業が制度を積極的に活用し、個人も家庭と仕事の両立を目指せる社会の実現は、SDGsの達成それ自体に資する重要な施策です。

育児休業制度に関するよくある質問

ここからは、育児休業制度について多くの方が疑問に感じるポイントをわかりやすく解説します。

Q1. 育児休業はいつからいつまで取得できる?延長の条件は?

育児休業は原則として子どもが1歳になるまで取得できます。また、保育所に入れない時や、配偶者が病気など育児が困難な場合は1歳6か月まで延長可能です。それでも入園できない場合など特別な事情が続くと、最長2歳まで延長も認められています。

これらの延長には自治体発行の「保育所不承諾通知」など提出書類が必要です。申請期限や手続き内容は自治体や勤務先により異なる場合があるため、早めに情報を集めて確実に準備しましょう。最新の制度では分割取得や男性育休推進が進み、家庭ごとに使いやすい仕組みとなっています。

Q2. 育児休業給付金はどのくらい支給される?申請方法や手続きは?

育児休業給付金は、休業開始から180日間は「賃金日額の67%」、181日目以降は「50%」が支給され、所得補償の仕組みとして家計面での安心を支えています。

2025年4月の改正より、夫婦双方が育児休業を取得すると出生後28日間は最大80%の給付(出生後休業支援給付金)がプラスされる制度も登場し、共働き家庭へのメリットが拡大しました。申請は通常、勤務先経由でハローワークに行い、必要書類は会社または自治体の案内に従い提出します。申請の期限や詳細は企業によって異なるため、事前に人事部や担当者に確認することが重要です。最新の申請手続きと支給額は、厚生労働省の公式サイトや各自治体、勤務先で詳細情報が得られます。

Q3. 正社員以外(パート・派遣・契約社員)でも育児休業制度を利用できる?

育児休業制度は、正社員だけでなくパートタイマー、契約社員、派遣社員も対象です。基本条件は「雇用期間が1年以上見込まれる」ことですが、制度改正により雇用1年未満でも一定条件を満たせば取得可能となりました。

特に所定労働日数が通常の社員の4分の3以上であればパート等でも利用しやすくなっています。企業には制度内容の個別周知や従業員への意向確認が義務付けられているため、働き方に左右されず支援を受けられる体制が整っています。まずは自分の雇用形態や契約内容、勤続期間などを確認し、詳細は担当者や就業規則でチェックしましょう。

Q4. 産後パパ育休と通常の育児休業はどう違う?両方取得できる?

産後パパ育休は2022年から導入された新しい制度で、出産後8週間以内に最大4週間取得でき、分割取得も認められます。通常の育児休業は子どもが1歳(最長2歳)になるまで取得できるもので、両親ともに申請可能です。産後パパ育休が終了した後、通常の育児休業へ切り替える形で両方併用できるため、家庭の状況に合わせ柔軟に育児プランを設計できます。取得には事前申請や会社との合意が必要なので、希望時期や育休計画については必ず早めに会社へ相談を行いましょう。分割取得や育休取得状況公表義務の拡大により、より使いやすい制度へと進化しています。

Q5. 職場復帰後の時短勤務やキャリアへの影響はどうなる?

育児休業から復職した後は、「育児時短就業給付」などを活用して短時間勤務や柔軟な働き方を選ぶことができます。企業には復職者を「元の雇用条件やポジションに復帰させる」義務があり、不利な転勤や昇進・昇格への不当な影響は法律上認められていません。

実際は一部で配置転換などの事例もあるため、復職前に人事担当者と復帰後の働き方や業務内容を事前確認することが安心材料となります。最近ではワーママ・ワーパパ支援施策やキャリア形成支援を積極的に行う企業が増加し、長期的なキャリア継続も実現しやすくなっています。自分らしい働き方と両立の道を考えるためにも、会社のサポート制度を最大限活用しましょう。

まとめ

育児休業制度は2025年の法改正によって大きく進化し、働きながら子育てを両立しやすい社会へと整備が進んでいます。正社員だけでなくパート・契約・派遣社員など多様な雇用形態でも利用しやすくなり、給付金や時短勤務など経済的・実務的なサポートも充実。

男性育休や産後パパ育休、復職後のキャリア支援など、家族みんなが安心して育児に取り組める制度となっています。悩みや疑問があれば個別周知や企業の窓口を活用し、最新情報をもとに自分らしい両立スタイルを積極的に選んでいきましょう。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS