児童手当は、家庭で子どもを育てる際に欠かせない経済的支援です。毎月の支給により教育費や生活費を一部まかなえる点は大きな利点です。特に乳幼児期は出費が増えるため、この支援は家計の安心材料となります。

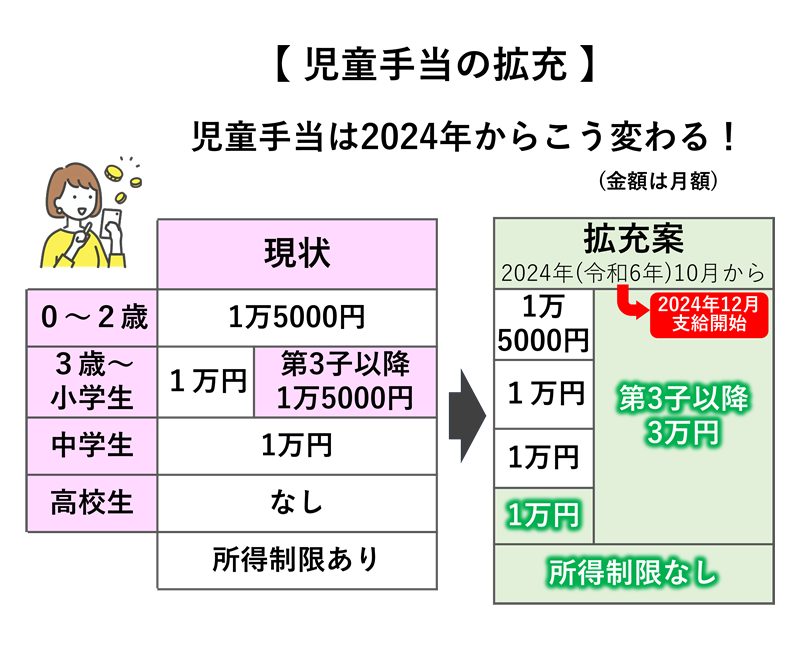

一方で、申請の時期を逃すと受給できなかったり、所得制限により一部の家庭では金額が変わるなどの課題もあります。また、毎年の現況届の提出が必要な場合もあり、手続き上の注意が求められます。2024年10月からの制度改正では、所得制限の撤廃や加算措置などの見直しが行われる予定です。これにより、従来対象外だった世帯でも受給できる可能性が広がりました。

児童手当の支給日や金額、何歳まで対象かなどの基本情報に加え、札幌や大阪など自治体別の対応の違いにも触れながら、制度を正しく理解して活用するための情報をお届けします。

児童手当とは

児童手当は、子どもを養育する家庭に対して、国や自治体が経済的な支援を行う制度です。対象は主に中学校修了前の児童であり、保護者の所得や子どもの年齢に応じて一定額が支給されます。少子化が進行する中、子育てに対する支援の重要性が高まり、この制度は家庭の安心を支える柱となっています。

制度の運営は、児童手当法に基づいて市区町村が実施し、財源は国と自治体が分担しています。申請手続きを通じて支給が始まり、その後も年1回の確認手続きなどが必要です。子育ての負担を軽減し、すべての子どもが健やかに育つ環境を整えるための仕組みとして、今も制度の見直しが続けられています。

児童手当制度の目的と背景

児童手当制度は、主に少子化対策と家庭支援を目的として導入されました。日本では長期にわたって出生率の低下が続き、将来の人口減少や労働力不足が深刻な問題となっています。このような背景から、国は子どもを安心して育てられる社会環境を整えるための政策として、経済的支援に力を入れ始めました。

特に注目されるのは、子どもの貧困対策です。家庭の経済状況によって子どもの教育や生活に差が生じないよう、直接的な現金支給により育児の基盤を支えています。また、共働き世帯やひとり親家庭への支援としても重要であり、全世帯型の子育て政策の中核を成す制度として広く認知されています。

児童手当は、単に金銭を支給する制度ではありません。育児への社会的責任を共有し、子どもの成長を地域や行政と共に支える仕組みを築くことを目的としています。

児童手当支給の基本的な仕組み

児童手当は、0歳から中学卒業までの児童を養育している人に支給されます。具体的には、15歳に達した後の最初の3月31日までの間にある子どもが対象です。支給対象となる児童が複数いる場合は、そのすべてについて手当が支払われます。

手当の受給者は、基本的に児童と同居している父母のうち所得が高い方とされています。例外として、父母がいない場合や祖父母が養育している場合も支給対象になります。申請先は、居住地の市区町村役場で、支給は原則として年3回に分けて指定の口座へ振り込まれます。

支給金額は児童の年齢と人数、また保護者の所得水準によって変わります。たとえば、3歳未満は月額15,000円、それ以降は一部減額となるなど、細かく定められています。また、所得制限により一律5,000円の「特例給付」となるケースもあります。

公務員の場合は自治体ではなく勤務先を通じて手続きする必要があり、一般の家庭と異なる扱いとなります。このように児童手当は、誰がどのような状況で受け取れるのかが細かく定められており、家庭の状況に応じて適切な対応が求められます。

参考:児童手当|こども家庭庁

参考:2024年10月分から児童手当が大幅拡充!対象となるかたは必ず申請を | 政府広報オンライン

世界にも児童手当制度がある?

世界にも児童手当制度があるのか、見ていきましょう。

アメリカ

アメリカは減税制度である児童税額控除を用いて、子どもに対する支援を行っています。日本でもあった年少扶養控除と同じような制度で、納税義務額から子ども1人あたり一定額を差し引いてもらえます。

また納税額が減額する額に満たない場合は、還付という形で受けられるので、貧困層にも優しい仕組みとなっています。

2021年には、コロナウイルスの影響があったためパンデミック対策として、児童税額控除が大幅に拡大されるなど、子育て世帯に嬉しい施策がとられています。

また2021年の7月から12月にかけて日本の児童手当と同じように現金で給付された点も見逃せません。現在は終了していますが、いざという時に子どもにもしっかり手厚いフォローがされることがわかります。

フランス

フランスでは、子どもがいる家庭で受給できる一般扶養手当が4種類もあります。2人以上の20歳未満の子どもがいるすべての家庭で、日本でも話題となる所得制限がない家族手当を受けられます。

さらに子どもが3人以上いる場合はさらに優遇を受けられて、各子どもが20歳に到達した時点から1年間、成人手当として、78.75ユーロを受け取れる点も評価されています。

他にも所得制限があったとしても、公立の高校までの学費が無料になったり、3歳未満子どもを対象にした児童手当があったりと充実した支援が行われています。

児童手当の課題と問題点

児童手当の課題と問題点をご紹介します。

児童手当と引き換えにされた年少扶養控除

日本の児童手当は元々年少扶養控除との交換という形で導入されました。最低限子どもが生きていけるよう税金を控除されていた年少扶養控除が2011年に廃止されてしまい、児童手当に変えられたのです。

通常働いていない人や年配者にも当たり前のようにある扶養控除が、16歳未満の子どもにだけ与えられていないのは、大きな問題点です。

また年少扶養控除であれば、年間で38万円控除がうけられましたが、児童手当は3歳以上なら年間で120,000円しかもらえません。明らかに減額されていて、子育て支援自体が減らされていることがわかります。年少扶養控除と引き換えなら、月額31,000円以上手当として給付されなければなりません。

金額が少ない

児童手当は0歳から3歳までは一人につき15,000円、3歳になると10,000円まで減額されてしまいます。(第三子は15,000円)しかも、年齢が離れていて上の子が18歳を迎えると、第三子であっても第二子とみなされ、減額の対象となってしまう点も問題点として挙げられます。

子どもを育てるのに物価高の今、10,000円では微々たるものですし、月額10,000円もらえるからもう一人産もうとなるわけがありません。

所得制限がある

子どもを育てているという点で、平等であるべき児童手当ですが実は所得制限が設けられています。年収が960万円~1,200万円までは、月々もらえる金額が5,000円になってしまい、1,200万円以上の家庭になると、一切もらえません。

同じく子育て世帯にもかかわらず、もらえなくなってしまう世帯もある点は、問題点としてあげられます。

また障害のある子どもを育てている家庭でも所得制限が設けられていて、補助が受けられないといった家庭もあります。所得制限は平等ではないと大きな課題として、挙げられています。

児童手当の支給条件と対象

児童手当を受け取るには、対象となる子どもと手当を受ける保護者の双方が条件を満たしている必要があります。家庭の状況によって要件の判断が変わることもあり、特に共働き世帯や公務員の家庭では、確認すべき点が多くあります。ここでは、対象となる子どもの年齢や範囲、受給者の条件、公務員特有の手続きについて整理します。

支給対象となる児童の年齢と範囲

児童手当の対象は、日本国内に住んでいる中学校修了前の子どもです。より正確には「15歳到達後最初の3月31日まで」の期間が対象となります。つまり、子どもが15歳の誕生日を迎えても、学年でいえば中学3年生の3月までは手当の支給対象です。

また、一定の条件を満たせば、海外に居住している子どもも対象となる場合があります。たとえば、親が仕事で海外に赴任し、子どもが一緒に生活しているようなケースです。ただし、長期滞在や就学目的の場合は、対象外と判断されることもあります。そのため、国外居住の判断は慎重に行う必要があります。

受給者となる人の条件

児童手当を申請・受給する人は「生計を主として維持している保護者」であることが求められます。一般的には父母のうち収入が高い方が対象ですが、同程度の収入である共働き世帯などでは、住民票の世帯構成や扶養関係をもとに判断されることもあります。

また、実の親でなくても、養育者や未成年後見人などが主な生活の支え手であると認められれば、受給者となることが可能です。児童が児童養護施設に入所している場合でも、施設の長が受給者となるケースがあります。誰が受給者になるかの判断は、収入や扶養状況、養育実態など複数の要素に基づいて自治体が決定するため、不明な点があれば事前に確認しておくことが大切です。

公務員の取り扱いと注意点

公務員が児童手当を受給する場合は、自治体ではなく勤務先から支給されるという違いがあります。これは、公務員には別の給与支給体系があるためであり、一般の会社員や自営業者とは申請先や手続きの方法が異なります。

たとえば、夫婦のうちどちらかが公務員で、かつ所得が高い場合、その人が勤務する機関を通じて手当を申請する必要があります。市区町村の窓口に申請しても、受付できない場合があるため注意が必要です。また、転勤や人事異動があるときは、勤務先が変わることによって支給元も変わる可能性があります。こうした変更があった際は速やかに届け出を行わなければ、支給が一時停止されることもあるため、手続きのタイミングには十分気を付けなければなりません。

公務員の配偶者が申請する場合でも、状況によっては勤務先と市区町村の両方に確認が必要になることがあります。制度の仕組みを正しく理解し、漏れなく対応しておくことが大切です。

参考:児童手当制度のご案内:静岡市公式ホームページ

参考:神戸市:児童手当

参考:大阪市:児童手当 (…>金銭的支援>育児に関する金銭的支援)

児童手当の金額と支給日

児童手当は、子どもを育てる家庭への支援として、一定の年齢までの児童を対象に定期的に現金が支給される制度です。手当の金額は、児童の年齢や人数、扶養者の所得水準によって異なります。支給時期についても原則が定められており、多くの自治体では偶数月に数か月分をまとめて振り込んでいます。

ただし、振込日は市区町村によって違いがあるため、地域の案内を確認することが大切です。以下では、具体的な支給額とスケジュールについて解説します。

支給金額の早見表

| 年齢区分 | 第1子・第2子(月額) | 第3子以降(月額) | 所得制限超過時(月額) |

|---|---|---|---|

| 0歳〜3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 | 5,000円 |

| 3歳〜小学校修了前 | 10,000円 | 15,000円 | 5,000円 |

| 中学生(中学卒業まで) | 10,000円 | 10,000円 | 5,000円 |

児童手当の金額は、子どもの年齢区分と兄弟姉妹の数によって段階的に決められています。3歳未満の児童に対しては一律で月額15,000円が支給されます。3歳から小学校修了前の児童については、第1子と第2子は月額10,000円ですが、第3子以降は月額15,000円と増額されます。中学生になると、すべての児童に月額10,000円が支給される仕組みです。

一方で、扶養義務者の所得が一定の限度額を超えている場合には、所得制限が適用され、すべての年齢区分において一律で月額5,000円が支給されます。なお、「第3子」とは、18歳に達した最初の3月31日までの間にある児童のうち3人目以降の子どもを指します。

たとえば、0歳と4歳、7歳の3人を育てている家庭では、4歳の子どもが第3子であれば15,000円が支給されます。ただし、所得制限に該当する場合は、それぞれの子どもについて一律5,000円となります。このように、兄弟姉妹の人数や生年月日によって、支給額が変動するため、家庭の状況に応じた確認が必要です。

支給日と振込スケジュール

児童手当は、原則として年3回、2月・6月・10月に4か月分ずつまとめて振り込まれます。たとえば、2月には前年の10月から1月分、6月には2月から5月分、10月には6月から9月分が支給対象となります。これにより、支給の時期を把握しやすく、家計の見通しも立てやすい仕組みになっています。

実際の振込日は、地域によって差があります。たとえば横浜市では、各支給月の10日から15日ごろに指定口座へ入金されることが一般的です。ただし、休日と重なった場合は、直前の平日に繰り上げて振り込まれることもあります。詳細な日程は、各自治体のホームページや通知書類などで事前に案内されるため、確認を怠らないようにしましょう。

また、児童手当の申請が遅れた場合、原則として申請月の翌月分からの支給となります。そのため、出生や転入などで新たに受給資格が生じた際は、できる限り速やかに申請手続きを行うことが大切です。特に初回の支給は、手続き完了から2〜3か月後になることが多いため、早めの準備が欠かせません。

参考:2024年10月分から児童手当が大幅拡充!対象となるかたは必ず申請を | 政府広報オンライン

参考:児童手当-概要 横浜市

児童手当の申請方法と手続き

児童手当を確実に受け取るには、定められた手順に沿って適切な申請を行う必要があります。初回申請のほかにも、引っ越しや扶養状況の変化があった際には、内容の変更届けが必要です。提出の遅れによっては、受給できるはずだった手当が失効してしまう可能性もあるため、手続きの内容と時期を正確に理解しておくことが大切です。

申請のタイミングと流れ

児童手当の申請は、子どもが生まれた際や転入の届け出を行った際に、できる限り早く進めることが求められます。たとえば、出生届を提出した直後のタイミングで申請書類を役所へ届けると、スムーズに手続きが進みます。申請を行った月の翌月分から支給が始まるため、申請日が月をまたいでしまうと、その分の手当を受け取ることができません。

また、申請書類が正式に役所へ受理された日が「受付日」として扱われるため、準備に時間をかけすぎることは避けたいところです。住所を変更した場合や、扶養する児童の人数に増減があった場合にも、新たに申請が必要になります。特に、変更内容に気付かないまま放置してしまうと、過払いとなった金額の返還を求められることもあるため、細かな手続きにも注意を払う必要があります。

電子申請や郵送の対応状況

従来の窓口申請に加えて、現在では電子申請や郵送による提出も可能となっています。特にマイナポータルを利用したオンライン申請は、自宅にいながら24時間いつでも手続きができる点で、子育て中の家庭にとって利便性が高い手段です。スマートフォンを使った本人確認にも対応しており、特別な機器がなくても利用できる点も支持されています。

郵送による申請も一定の条件を満たせば有効ですが、書類の不備や到着の遅延によって審査が滞ることもあるため、十分に注意が必要です。いずれの方法でも、申請の処理が完了するまでは手当の支給は始まりません。対応の詳細は自治体ごとに異なる場合があるため、あらかじめ居住地の市区町村ホームページで最新の情報を確認することが望ましいです。

申請時に必要な書類一覧

申請時に必要な主な書類(例:静岡市の場合)

※最新情報は必ず自治体の公式サイトでご確認ください。

- 児童手当認定請求書(自治体指定の様式)

- 受給者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

- 受給者名義の振込口座情報(通帳またはキャッシュカードの写し)

- 健康保険証の写し(扶養関係の確認に使用)

- その他、必要に応じた追加書類(戸籍謄本や住民票など)

児童手当の申請には、必要な書類を漏れなく準備することが基本です。書類に不備があると審査が保留される場合もあるため、提出前の確認は欠かせません。まず最も重要なのが「児童手当認定請求書」です。この書類は、申請の起点となるもので、各自治体の窓口や公式サイトから入手できます。電子申請を行う場合も、デジタル入力に対応したフォーマットを使用します。

次に必要となるのが、本人確認のための書類です。運転免許証やマイナンバーカードなどの写しを用意し、申請者が正当な保護者であることを証明する必要があります。また、支給を受けるためには、受給者名義の銀行口座を登録する必要があるため、通帳やキャッシュカードの写しも必須です。これに加えて、申請者が加入している健康保険証の写しや、扶養関係を証明する追加書類が求められることもあります。

申請内容に応じて必要書類が異なる場合もあるため、あらかじめ市区町村の公式サイトで、最新の提出書類一覧を確認しておくことが大切です。

参考:神戸市:児童手当

参考:大阪市:児童手当 (…>金銭的支援>育児に関する金銭的支援)

参考:児童手当制度のご案内:静岡市公式ホームページ

児童手当の「所得制限」と改正動向

児童手当は、子育て世帯の経済的な負担を軽減するために支給される制度です。ただし、世帯の所得状況によっては給付額が制限される仕組みが設けられており、すべての家庭に一律で支給されるわけではありません。所得制限は、扶養親族の数に応じて限度額が設定されており、その基準を超える場合は月額5,000円の特例給付にとどまります。

しかし、2024年10月から制度の大幅な見直しが予定されており、所得制限の撤廃が実施されることになりました。この改正により、従来対象外だった世帯にも手当が支給されるようになります。

所得制限の基準と計算方法

所得制限の基準は、受給者の課税所得をもとに決定されます。具体的には、給与収入から各種控除を差し引いた金額が「所得額」とされ、それが扶養親族の数ごとに設定された限度額を超えていないかどうかで判定されます。

たとえば、扶養親族が1人の場合、制限額はおおむね833万円とされており、これを超えると通常の児童手当は支給されず、代わりに特例給付のみとなります。扶養親族が2人ならば約870万円、3人であれば907万円と、扶養人数が増えるほど限度額も上がります。さらに、所得の計算では給与だけでなく、ボーナスや副業による収入も対象となるため、受給資格の有無を判断する際には注意が必要です。

誤って申請しないよう、事前に住民税の課税証明書などで確認しておくことが大切です。

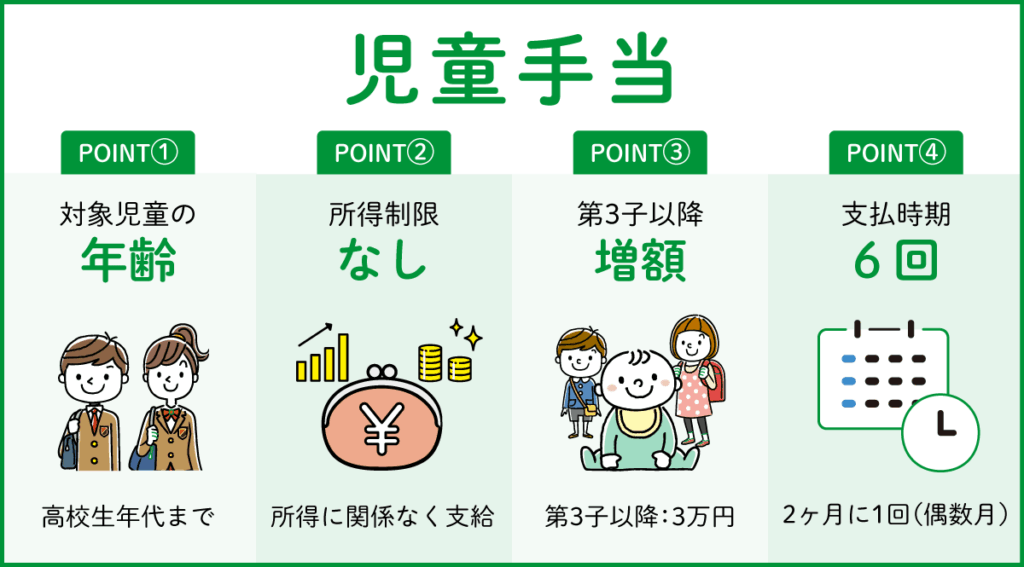

2024年10月以降の改正ポイント

2024年10月からは、児童手当制度に大きな変更が加わります。もっとも大きな改正点は「所得制限の撤廃」で、これまで対象外だった高所得世帯でも、子どもがいれば手当を受け取れるようになります。また、支給対象の年齢上限も見直され、中学校卒業までだった対象が「18歳の年度末まで」に延長されます。

こうした改正は、少子化が深刻化するなかで、すべての家庭に安心して子育てできる環境を整えるために打ち出されたものです。福岡市など一部の自治体では、改正内容に先駆けて情報提供が進められており、自治体ごとの対応にも注目が集まっています。支給の対象が広がることで、家計の負担が軽減されるだけでなく、子育てに対する心理的な安心感も生まれると期待されています。

改正後の制度内容を正しく理解し、必要な手続きを適切に行うことが、今後の安心な生活につながります。

児童手当を受け取るために必要な毎年の「現況届」と手続き上の注意点

児童手当を継続して受け取るためには、毎年「現況届」を提出する必要があります。これは、児童の監護や生計維持の状況などに変更がないかを市区町村が確認するための手続きです。現況届の提出が確認できない場合は、支給が停止されたり、受給資格が失われたりする可能性があるため、対応を怠らないことが欠かせません。

現況届の提出時期は原則6月であり、自治体ごとに通知が届きます。最近ではマイナンバーの情報連携によって、提出が不要となるケースも出てきましたが、すべての人が対象になるわけではないため、個別の確認が必要です。

現況届が必要な人と免除される人

現況届は、原則として児童手当を受け取っているすべての保護者が対象です。ただし、マイナンバー制度と自治体の住民基本台帳ネットワークを活用して、扶養や同居の情報が確認できる場合には、提出が免除されることがあります。たとえば、受給者と子どもが同一世帯に属し、住民票上の記載にも変更がないと自治体が確認できるときは、届け出は不要となります。

一方、受給者と児童が別居している場合や、保護者が海外に住んでいるといった特殊な事情がある場合は、マイナンバー情報では状況を把握しきれないため、現況届の提出が求められます。また、離婚協議中や監護者の変更が生じている家庭でも、必ず提出しなければなりません。必要かどうか不明な際は、市区町村の窓口や公式ホームページを確認することが大切です。

現況届の対象者には自治体から通知が届くため、確認を怠らず、期限内に対応することが求められます。静岡市や神戸市などの公的サイトでは、提出が免除される条件も明記されているため、参考になります。

記入方法と提出時の注意事項

現況届を提出する際は、送付される用紙に必要事項を記入し、期日内に市区町村へ返送します。記載内容には、児童の氏名や生年月日、監護者との関係、受給者の住所や勤務先などがあります。不備があると受理されず、再提出が必要になる可能性もあるため、正確に記入することが欠かせません。

提出期限は6月末頃までに設定されている自治体が多く、これを過ぎると支給が一時停止されるおそれがあります。また、提出しないままでいると、以後の手当が支給されなくなってしまう可能性もあるため、注意が必要です。期限に間に合わないと感じた際は、事前に自治体へ連絡し、指示を受けるようにしましょう。

一部の自治体では、現況届の電子申請にも対応しています。たとえば、神戸市ではマイナポータルを通じてオンラインで提出できる方法を案内しています。この方法を活用すれば、仕事や育児で忙しい人もスムーズに手続きを済ませることが可能です。

参考:児童手当制度のご案内:静岡市公式ホームページ

参考:神戸市:児童手当

児童手当とSDGsの関係

児童手当は、単なる子育て支援ではなく、国際的な持続可能な社会づくりに資する制度としても注目されています。とくに国連が定めた「持続可能な開発目標(SDGs)」のうち、目標1「貧困をなくそう」、目標5「ジェンダー平等を実現しよう」、目標10「人や国の不平等をなくそう」との関連性が高いとされています。家庭の経済状況や親の性別にかかわらず、すべての子どもが平等に健やかに育つための環境を整える役割を果たしています。こうした支援は、将来的に教育機会や健康の維持にもつながり、社会全体の格差縮小と持続可能性に繋がります。

児童手当と貧困対策の関係

日本では、子どもの相対的貧困が深刻な課題となっています。厚生労働省の調査によると、ひとり親世帯の子どものおよそ半数が貧困状態にあると報告されており、家計の状況によって教育や生活の質に差が出てしまう現実があります。児童手当は、そうした家庭への現金支給という形で、経済的な下支えとなっている制度です。定期的な支給により、日々の食費や学用品の購入、医療費の補助などに活用され、子どもが安心して成長するための基本的な生活環境を整える役割を果たしています。

このように、児童手当は経済的困難を抱える家庭にとっては欠かせない支援となっており、貧困の連鎖を断ち切るための重要な政策手段です。SDGs目標1「貧困をなくす」に合致する取り組みとして、今後も制度の充実と対象家庭への適切な周知が求められています。

ジェンダー格差是正と育児支援

育児に関しては、現在もなお女性に偏った負担が大きい傾向があります。とくに乳幼児期は母親が主に育児を担う家庭が多く、キャリアの中断や精神的負担につながる例がみられます。一方で、児童手当の申請者は、家庭内の主たる生計維持者が原則とされており、近年では父親が受給者となる家庭も増加しています。こうした仕組みは、男性が育児に積極的に関与するきっかけにもなり、家庭内の役割分担を見直す動きにつながっています。

また、両親が共に育児に関わることで、子どもの精神的安定にもよい影響を及ぼすことが知られています。SDGsの目標5「ジェンダー平等の実現」は、育児を母親だけの責任にせず、家庭全体で担う体制の整備を求めています。児童手当の制度は、その推進力として一定の効果を持っており、今後さらに父親の関与促進や制度面での柔軟な対応が期待されています。

参考:児童手当|こども家庭庁

児童手当に関するよくある質問

児童手当は、多くの家庭が関心を持つ制度ですが、細かな手続きや条件については、疑問を抱く場面が少なくありません。

ここでは、制度の運用にあたってよく寄せられる質問を取り上げ、基本的な考え方や注意点を整理します。制度を正しく理解し、必要な手続きに備えておきましょう。

引っ越しをした場合、児童手当の手続きはどうなりますか?

引っ越しをした際は、元の自治体での児童手当の受給資格が終了します。新たに住民票を移した自治体で、あらためて申請手続きを行う必要があります。

児童手当は月単位で支給対象が決まるため、引っ越しのタイミングによっては一時的に手当が途切れることもあります。月をまたいで転入・転出を行う場合は特に、早めの届出が欠かせません。

離婚や別居をしたとき、受給者はどうなりますか?

児童手当は原則として、子どもと同居し、主に生活を支えている親に支給されます。離婚や別居によって家庭環境が変化した場合は、子どもと一緒に暮らす保護者が新たに受給者として認定されるのが基本です。

ただし、別居中であっても監護・生計維持の状況によっては、継続して受給できることもあります。状況に応じて、自治体に相談することが大切です。

所得制限はいつの収入を基に判定されますか?

所得制限の判定は、原則として「前年の所得」を基に行われます。現在の収入が変わった場合でも、すぐに支給額に影響するわけではありません。

たとえば、今年になって収入が大幅に減っても、次の年の現況届の内容に反映されるまでは、手当の金額は変更されません。収入の増減があった際は、翌年度の対応を見据えておく必要があります。

海外に住んでいる子どもにも手当は支給されますか?

基本的に、児童手当の対象となるのは日本国内に住んでいる子どもです。

ただし、保護者が日本に居住し、子どもが海外で留学している場合など、一定の要件を満たせば例外的に対象となることがあります。たとえば、教育目的で1年以上の計画的な滞在をしていることなどが条件です。

該当する可能性がある場合は、証明書類を準備のうえで、自治体へ確認を取ることが必要です。

養子縁組をした子どもにも手当は支給されますか?

養子縁組をした子どもも、年齢や生計維持の条件を満たせば児童手当の支給対象になります。養子でも実子と同様に扱われるため、申請の手続きが済めば問題なく支給されます。

ただし、養子縁組を行った際には、扶養関係や戸籍上の変更など、関係書類の提出が求められます。手続きを確実に進めるためには、事前に自治体で必要書類を確認しておくことが重要です。

まとめ

児童手当は、子育て家庭の暮らしを支えるうえで欠かせない公的支援のひとつです。支給対象の年齢や所得制限、現況届の提出など、制度の内容は細かく、変更されることもあります。

2024年10月には制度の見直しが行われ、所得制限の廃止や新たな加算が導入されるなど、これまで対象外だった世帯にとっても有利な改正が予定されています。この機会を活用することは、子育てをする家庭にとって心強い支援となるでしょう。

ただし、児童手当は申請を行わなければ支給されません。また、現況届の提出が必要な場合を見逃してしまうと、支給が一時停止されることもあります。

制度を正しく利用するためには、対象者や必要書類、提出期限などの基本的な情報をしっかり確認し、手続きを忘れずに行うことが大切です。不安な点や疑問がある際には、お住まいの自治体へ早めに相談し、正確な情報を得るよう心がけましょう。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS