女性推進法は、正式名称を「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」といい、女性が職場で能力を最大限に発揮できる社会の実現を目的に2016年に施行されました。この法律では、一定規模以上の企業に対して行動計画の策定や女性の活躍に関する情報の公表が義務付けられています。

女性推進法のメリットとしては、企業のイメージ向上や多様な人材の確保、働きやすい環境づくりが進む点が挙げられます。

一方で、計画が形だけになる「形骸化」や、中小企業の取り組みが遅れる課題も残されています。今後は、実効性のある施策が求められています。

女性推進法(女性活躍推進法)とは

女性推進法(女性活躍推進法)は、女性の活躍を促進するための法律です。ここでは、その定義と改正の流れ、企業に求められる義務や3つの基本原則について順を追って解説します。

女性推進法(女性活躍推進法)の定義

女性推進法の正式名称は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」で、一般には「女性活躍推進法」とも呼ばれています。この法律は、すべての女性がその個性と能力を十分に発揮し、職業生活において活躍できる社会の実現を目的として、2016年に施行されました。企業や団体に対し、自社の課題を分析したうえで行動計画を策定・公表することを求めています。なお、この法律は「時限立法」として導入されており、2026年3月31日に失効する予定です。

しかし現在、厚生労働省では有効期限を10年間延長する案や、義務化の対象企業をさらに拡大する方向で改正が検討されています。現行制度では、従業員が101人以上の企業には行動計画の策定と情報公表が義務付けられており、100人以下の企業は努力義務にとどまっています。今後の法改正によって、すべての企業に実効的な取り組みが求められる可能性が高まっています。

法改正で見る女性推進法(女性活躍推進法)の進化とポイント

女性活躍推進法は、時代の変化に合わせて段階的に改正されてきました。中でも、2022年の改正は、企業にとって重要な転換点となっています。なぜなら、法改正によって義務の対象となる企業の範囲が広がり、取り組むべき内容もより具体的かつ実効性のあるものへと強化されたからです。

まず、2016年の施行当初は、従業員301人以上の企業のみが行動計画の策定と情報の公表を義務付けられていました。しかし、2022年4月の法改正により、義務の対象が従業員101人以上の企業へと拡大されました。これにより、中堅規模の企業にも女性活躍推進の取り組みが求められるようになっています。また、同年の改正では「情報公表義務」が強化され、特に従業員301人以上の企業には、男女の賃金差異についての情報を公表することが2022年7月8日から義務化されました。これは、男女間の賃金格差を見える化し、改善を促すための取り組みです。さらに、優れた取り組みを行う企業を評価する「えるぼし認定制度」において、より高い水準の努力が認められる「プラチナえるぼし認定」も新設されました。

| 2016年施行時 | 2022年施行後 | |

|---|---|---|

| 行動計画策定・情報公表の義務対象 | 従業員301人以上の企業 | 従業員101人以上の企業に拡大 |

| 情報公表義務 | 男女別の採用比率、管理職比率など | 上記に加え、男女の賃金差異の公表(301人以上の企業) |

| 認定制度 | 「えるぼし認定」最大3段階 | 新たに「プラチナえるぼし認定」が創設 |

| 企業への影響 | 一部の大企業が中心 | 中堅企業にも義務拡大、実効性重視へ |

このように、女性活躍推進法は単なる形式的な制度ではなく、実際の企業活動に大きな影響を与える仕組みへと進化しています。企業としては、法の動向を正しく理解し、具体的な行動につなげることが求められています。

女性推進法の3つの基本原則

女性活躍推進法には、企業が取り組むうえでの土台となる「3つの基本原則」が定められています。これらは女性が働きやすく、力を発揮できる環境を整えるための重要な考え方です。企業が制度づくりや行動計画を進める際は、これらの原則を意識することが大切です。では、具体的にどのような原則なのか、以下の3点に整理して紹介します。

- 女性の職業生活における活躍の推進

すべての女性が、能力を十分に発揮し、希望に応じて働き続けられるようにすることが基本です。 - 職業生活と家庭生活の両立支援

仕事と家庭の両立ができる働き方を広げることで、出産・育児・介護などのライフイベントによる離職を防ぎます。 - 本人の意思の尊重

女性が自らの意思で働き方やキャリアを選べるよう、無理のない支援や制度の整備が求められます。

このように、女性の働きやすさを尊重しながら、企業全体の成長や社会全体の活性化を目指すのがこの法律の根底にある考え方です。企業が持続的に発展していくためにも、これらの原則を具体的な行動に反映させることが求められます。

女性推進法(女性活躍推進法)が変えた企業と社会の現状

この章では、女性推進法の施行や改正によって、企業や社会がどのように変わったのかを見ていきます。行動計画の策定率や認定制度の取得状況、女性管理職の割合や賃金格差の最新データをもとに解説します。

行動計画策定率と情報公表の現状

女性活躍推進法により、企業の行動計画策定と情報公表の取り組みは着実に進んでいます。これは、企業が女性の働きやすさを重視する姿勢を社会に示すうえで、非常に重要な取り組みです。厚生労働省の発表によると、2025年時点で従業員101人以上の企業のうち、98.4%が行動計画を策定しています。また、女性の活躍推進に取り組む企業として「女性の活躍推進企業データベース」へ登録されている企業は、52,018社にのぼります。

情報の公表方法としては、自社ホームページに掲載するほか、厚生労働省が運営するデータベースや、都道府県労働局への届出を通じて公開することが一般的です。たとえば、ある企業では「女性管理職比率」や「男女の平均勤続年数の差」などを自社サイトで見やすく整理して掲載しています。

このように、数字や実績を外部に示すことは、採用活動や企業イメージの向上にもつながります。今後も、透明性のある情報発信が企業に求められていくでしょう。

出典:厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」2025年6月時点

えるぼし認定・プラチナえるぼし認定の取得状況

女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」と「プラチナえるぼし認定」は、企業が女性活躍に積極的に取り組んでいることを社会に示す重要な指標です。

まず、現在の取得状況ですが、厚生労働省の資料(令和6年3月末時点)によると、「えるぼし」認定企業は約2,716社、「プラチナえるぼし」認定企業は56社にのぼります。

では、なぜ取得企業が増えているのでしょうか?背景には、認定を受けることで企業が得られるメリットがあります。たとえば、採用活動でのアピールや企業イメージの向上に加え、公共調達で加点評価の対象になったり、日本政策金融公庫の融資制度で金利優遇を受けられるなど、具体的な利点が企業の動機となっています(参考元: mhlw.go.jp)。

さらに、取り組みが特に優れている企業には、より高い評価として「プラチナえるぼし」認定が設けられています。これは2020年に創設された上位認定で、現在は56社がその栄誉を得ています。

このような認定制度の広がりと企業の積極的な参加は、女性が働きやすい職場づくりを後押しし、社会全体の意識改革にもつながります。今後は制度の認知拡大とともに、さらに多くの企業が取得を目指す動きが進むと期待されます。

参考:厚生労働省 女性活躍推進法への取組状況(一般事業主行動計画策定届出・「えるぼし」「プラチナえるぼし」認定状況

参考:労働調査会 「えるぼし」取得企業が2700社超える~6年3月末現在の女性活躍推進法の認定状況等~

女性管理職比率・賃金格差の最新数値

女性推進法の導入以降、企業を取り巻く状況は少しずつ変化しています。2022年度の厚生労働省「雇用均等基本調査」によると、管理職に占める女性の割合は12.7%(前年から0.4ポイント増)と過去最高を更新しました。

一方、賃金格差に目を向けると、女性の平均賃金は男性の約76%にとどまっており、依然として大きな差が残っています。

この数値を政府の目標と比較すると、女性管理職30%の目標にはまだ大きく届いておらず、制度面での整備が急務です。また、過去と比べても進歩は緩やかで、女性管理職比率の伸び幅は依然として限定的です。こうした現状は、成果が出ている一方で、男女の格差解消にはさらに強力な取り組みが求められていることを示しています。企業は管理職登用と賃金の見直しを両輪で進める必要があり、社会全体でも透明性のあるデータ公開や政策支援が引き続き重要です。

参考:独立行政法人労働政策研究・研修機構「管理職に占める女性の割合が12.7%で前回調査からわずかに上昇 ――厚生労働省の2022年度『雇用均等基本調査』」結果」

なぜ必要?女性推進法(女性活躍推進法)が求められる背景

なぜ今、女性推進法が求められているのでしょうか。その背景には、少子高齢化による人手不足、経済成長の停滞、国際競争力の低下、そして男女間の格差(ジェンダーギャップ)の解消といった課題が深く関わっています。

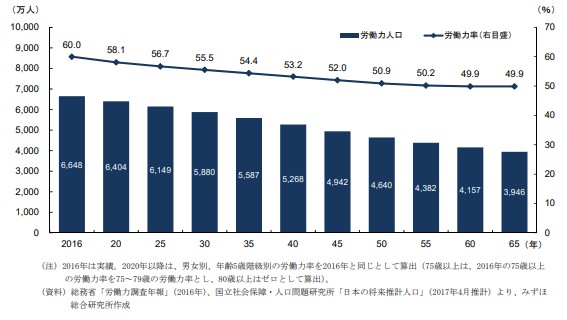

少子高齢化と労働力不足の深刻化

日本は急速な少子高齢化により、生産年齢人口(15〜64歳)が1995年の8,726万人をピークに減少し、2023年には7,395万人にまで落ち込んでいます。また、2065年には労働力人口が現状から約40%減少して3,946万人になるとの見通しも出ています。このような状況のなかで、女性の労働参加が重要視されるのは当然です。実際に令和5年(2023年)の女性労働力人口は3,124万人で、総労働力の45.1%を占め、就業率の回復にも貢献しています。

しかし、女性の多くは非正規雇用であり、出産や育児をきっかけに離職するケースが依然として多いという課題があります。

したがって、女性推進法は、女性がより安心して働ける職場環境を整えることで、労働力不足を補い、経済の持続性を支える役割を担っています。企業や社会は、女性の活躍を後押しする取り組みを進めることによって、減少する労働人口の中でも成長を維持できる体制を整える必要があるのです。

参考:国土交通白書 2024

参考:データで見る少子高齢化と労働人口減少の予測

参考:雇用の分野における女性活躍推進等に係る現状及び課題

参考:【解説記事】「女性の社会進出」の課題と取り組み

経済成長・国際競争力強化における女性活躍の重要性

女性の活躍は、経済成長や企業の国際競争力を高めるうえで欠かせない要素です。なぜなら、多様な人材が加わることで、組織の視野が広がり、新しい発想や価値が生まれるからです。

たとえば、経済産業省の調査では、女性管理職の割合が高い企業ほど、イノベーション(革新)が活発で生産性も高いという傾向が示されています。これは、さまざまな立場や視点を持つ人が協力することで、柔軟な対応力が育まれるためです。さらに、海外では「多様性のある企業ほど成長する」という認識が常識となっており、日本企業も国際的な競争に勝つためには、女性の登用が避けて通れないテーマとなっています。

このように、女性の活躍は単なる人手不足対策ではなく、企業の成長戦略としても大きな意味を持っているのです。

ジェンダーギャップの解消

ジェンダーギャップの解消は、企業にも社会にも多くのメリットをもたらします。なぜなら、性別に関係なく誰もが平等に活躍できる環境をつくることで、人材の能力を最大限に引き出すことができるからです。

たとえば、女性の管理職登用や同一労働同一賃金の実現は、多様な視点からの意思決定を可能にし、組織の柔軟性や信頼性の向上にもつながります。これは企業にとって大きな強みとなります。また、SDGs(持続可能な開発目標)の目標5は「ジェンダー平等の実現」であり、女性の権利向上や機会の平等を明確に掲げています。ジェンダー平等を推進することは、SDGsの達成にもつながるため、社会的な責任を果たすうえでも重要です。

つまり、ジェンダーギャップの解消は、企業の価値を高めるだけでなく、持続可能な社会の実現にも直結する取り組みなのです。

女性活躍推進法を制定することによるメリット

女性活躍推進法を制定することによるメリットを見ていきましょう。

優秀な人材の確保につながる

まず企業側からすると今まで働けていなかった優秀な女性が、応募してくれる点はメリットとして挙げられる一つです。

子育てがひと段落した主婦などは、即戦力になる可能性を秘めているので、そういった人材をしっかり育成後に継続して働いてもらえるのは、企業側からすると大きなメリットです。

女性に継続して働きやすい環境を整備する点は、企業側の努力も必要になりますが、モチベーションの高い女性に働いてもらえることは重要なポイントです。

働き方を選べる可能性が高まる

女性活躍推進法を制定することで、在宅ワークや時短勤務などが可能になる場合が多く、それにより今まで働けなかった女性も働けるようになる場合が増える点も、労働者側からすると大きなメリットです。

既婚女性や子育て中の女性が働くには、時短勤務などの制度も必要になってきます。

条件さえそろっていれば、企業側も安心して仕事を任せられる人材の確保に繋がりますし、働く側も安心して働ける点はメリットです。

ライクワークバランスが取れた働き方ができる

ライクワークバランスを重視する人は年々増えていますが、特に女性は家庭と仕事の両立をしなければならない点が働きにくい原因となっていました。

しかし女性推進法で時短正社員やリモートワークといった多様な働き方が認められるようになれば、ワークライフバランスを重視して働けるようになるため、今まで働けなかった女性も働けるようになり、家庭や趣味などを犠牲にしなくても良くなる点は大きなメリットです。

女性推進法(女性活躍推進法)が直面する実務上の壁と課題

女性推進法の施行によって、企業の取り組みは進んでいますが、実際の現場ではさまざまな課題も見えてきました。行動計画の形骸化や中小企業との格差など、実務上の壁が依然として存在しています。

行動計画策定・課題分析の「形骸化」

女性活躍推進法に基づき、企業は行動計画の策定や課題分析を行うことが義務づけられています。しかし、実際には「形だけ作る」状態にとどまっているケースも少なくありません。その主な理由は、現場の声が十分に反映されていないことや、達成が容易すぎる数値目標を設定してしまうことにあります。

たとえば「女性管理職を1人増やす」といった目標では、本質的な変化につながりにくく、形式的な対応に終始してしまいます。こうした「形骸化」を防ぐためには、現場の従業員からのヒアリングを通じてリアルな課題を把握し、実態に合った目標を立てることが大切です。

また、計画を一度立てたら終わりではなく、定期的に進捗を見直し、必要に応じて改善策を講じる姿勢も求められます。形だけの取り組みでは、社員の信頼も得られません。実効性のある行動計画こそが、企業の持続的成長や女性の真の活躍につながるのです。

中小企業・地方企業の取り組み格差

女性活躍推進の取り組みは広がりを見せていますが、中小企業や地方企業では依然として遅れが目立ちます。その背景には、人手や時間、資金などの「リソース不足」や、計画づくりの「ノウハウ不足」、さらに都市部への「人材流出」といった課題があります。

たとえば、限られた人数で事業を回す中小企業では、女性活躍のための制度整備や情報公表にまで手が回らないことも多くあります。また、地方では女性の就労機会が都市部に比べて少なく、キャリアの選択肢も限られがちです。

こうした格差を解消するためには、国や自治体のサポートが欠かせません。具体的には、「働き方改革推進支援助成金」や「女性活躍加速化コンサルティング」といった支援策を活用することで、専門家の支援を受けながら取り組みを進めることが可能になります。中小企業の前向きな姿勢を支える制度の充実が、全国的な女性活躍の底上げにつながります。

女性特有の健康課題や多様な働き方への対応

女性の活躍を推進するうえで、健康課題への理解と対応は欠かせません。なぜなら、妊娠・出産・更年期など、女性特有の身体の変化が働き方に大きく影響するからです。現場では、体調不良による欠勤や離職が問題になることがありますが、まだ多くの企業では具体的な支援制度が整っていません。

たとえば、更年期による不調は目に見えにくいため、理解が得られず我慢して働く女性も多くいます。このような課題を解決するには、制度と職場風土の両面からの対策が必要です。テレワークや時短勤務、フレックスタイム制度を導入することで、体調に合わせて柔軟に働くことができ、無理なく職場にとどまり続けられます。

企業が女性の健康課題に向き合い、多様な働き方を積極的に導入することは、離職の防止だけでなく、働きやすい環境づくりの第一歩です。今後の人材確保にもつながる重要な取り組みだといえるでしょう。

女性推進法に基づいた企業がとるべき対策

女性活躍推進法に基づき、企業は具体的な対策を講じることが求められています。この章では、行動計画の策定、えるぼし認定の取得、柔軟な働き方の導入、成功事例の紹介などを順に解説していきます。

一般事業主行動計画の策定と届出の手順

一般事業主行動計画の策定と届出は、女性活躍推進法に基づき、従業員101人以上の企業に義務づけられています。この計画は、女性が職場で能力を発揮できる環境を整えるための目標や取り組み内容をまとめたものです。

現状把握・課題分析

まず、最初に行うのは「自社の現状把握」です。これは、女性の採用割合や管理職比率、勤続年数の差などを調べ、課題を洗い出す作業です。

行動計画の策定・社内周知

次に、その課題を踏まえて「目標」と「具体的な取り組み内容」を設定します。

たとえば「3年以内に女性管理職比率を5%以上にする」といった数値目標を立てます。行動計画ができたら、これを「文書化」して、社内外に周知します。社内ポスターや社内報、または自社ホームページでの掲載が一般的です。

届出

策定した計画は、所轄の都道府県労働局に「届出」を行います。この届出は郵送や電子申請でも可能です。

取組の実施・効果測定

計画は一度作って終わりではなく、定期的に見直し、進捗を評価することも重要です。こうした流れをしっかり実行することで、企業の信頼性や働きやすさの向上につながります。

えるぼし認定の取得

えるぼし認定は、「女性活躍推進法」に基づいて創設された制度で、女性の活躍を積極的に進めている企業を厚生労働大臣が認定するものです。一定の基準を満たした企業に対して、1〜3段階の認定が与えられます。

この認定を受けると、さまざまなメリットがあります。たとえば、採用活動では「女性が働きやすい企業」としてアピールでき、求職者からの信頼が高まります。また、企業イメージの向上にもつながり、広報活動にも効果的です。さらに、国や自治体の助成金制度において加点対象となる場合があり、資金面でも有利になります。

えるぼし認定は、企業の姿勢を対外的に示す有効な手段です。認定を目指して取り組みを強化することで、社員の働きやすさを高めることにもつながります。

柔軟な働き方・復職支援の具体的施策

柔軟な働き方や復職支援の導入は、女性が長く安心して働ける環境づくりに欠かせません。具体的には、テレワークや時短勤務、フレックスタイム制などがあります。これらは、家庭との両立がしやすくなるだけでなく、通勤や勤務時間に縛られずに働けるため、心身の負担も軽減されます。

また、育児休業後の復職支援として、復職前面談や研修の実施、スムーズな職場復帰を促す制度の整備も効果的です。これにより、離職率の低下や、育児と仕事の両立によるキャリア継続が可能になります。

実際にこうした制度を導入した企業では、社員の満足度や定着率が向上し、多様な人材が力を発揮しやすい職場風土が築かれています。柔軟な働き方の推進は、企業の魅力を高めるうえでも重要な施策といえるでしょう。

女性活躍推進法に基づく企業の取り組み具体例

実際の企業事例をみていきましょう。紹介する企業に共通するのは、制度整備とあわせて「意識改革」を同時に行っている点です。

株式会社資生堂

資生堂は、育児と仕事の両立を支援する制度を積極的に整備してきました。

在宅勤務や短時間勤務制度を導入するだけでなく、子育て中の社員を対象としたキャリア研修も実施しています。制度面のサポートとキャリア形成を同時に推進することで、社員が安心して働き続けられる環境を実現しました。

その結果、女性管理職比率は2023年度に36.6%まで上昇しており、業界内でも先進的な取り組みとして注目されています。

参考URL:資生堂HP

大和証券グループ

大和証券グループは、ダイバーシティ推進部を設置し、女性社員のキャリア支援に力を入れています。

メンター制度や研修を通じて成長を後押しする仕組みを整え、役員登用にも積極的に取り組んできました。その成果として、役員のうち約25%を女性が占めるまでに至っています。

単なる制度整備にとどまらず、トップ自らが発信するメッセージにより全社的な意識改革が進んでおり、組織文化そのものが変化していることが大きな成果につながっています。

参考URL:大和証券グループ

ソニーグループ株式会社

ソニーグループ株式会社では、女性推進法に基づき、採用・継続就業・労働時間等の働き方・管理職比率・多様なキャリアコースといった、評価項目すべての要件を満たしている企業です。

具体的にはキャリアアップを後押しして女性リーダーの育成や、今後入ってくる女子学生に対してサイエンスプログラムなどを実施しています。

女性が活躍できる職場の環境を構築して推進しているのがソニーグループです。

参考URL:ソニーグループ株式会社

株式会社F・O・インターナショナル

株式会社F・O・インターナショナルは子供服を取り扱っている企業ですが、従業員の約8割が女性です。女性活躍推進法に基づく基準である、プラチナえるぼしを獲得している企業でもあります。

株式会社F・O・インターナショナルでは、「パート社員の中から正社員への登用を10名以上実現する」と「中途採用について、女性正社員を8名以上採用する。」といった目標を掲げていて、順調に進められている点も大きなポイントです。

公式サイトにはロールモデルとなる女性社員を紹介して、より身近に感じてもらい自分にもできるかも、と思ってもらえるような工夫がされています。

参考URL:株式会社F・O・インターナショナル

株式会社アインファーマシーズ

株式会社アインファーマシーズも、プラチナえるぼしを獲得している企業です。

女性の活躍推進に対して積極的に取り組んでいる企業で、個々人の結婚や出産というライフイベントの中でも安心して、仕事を続けられる制度を整えている点が大きく評価されています。

また仕事と家庭を両立しながら、さらなる活躍ができるようキャリアアップに向けた研修を導入しています。そのおかいあってか、女性管理職比率の向上も図っています。

参考URL:株式会社アインファーマシーズ

女性推進法に対する国や自治体の支援制度

女性活躍推進法に対応するには、企業や団体の支援が大きな力になります。この章では、「国の支援制度」「自治体の取り組み」「NPOのサポート」など、実際に活用できる支援策を順にご紹介していきます。

国の支援制度

国は、女性活躍推進に取り組む企業を後押しするため、さまざまな支援制度を用意しています。その中でも代表的なのが、「行動計画策定支援ツール」と「両立支援等助成金」です。

「行動計画策定支援ツール」は、厚生労働省が提供するオンラインツールで、自社の状況を入力するだけで、行動計画のたたき台を自動で作成できます。専門的な知識がなくても使いやすく、多くの企業に活用されています。

「両立支援等助成金」は、育児や介護と仕事を両立できる制度を導入した企業に支給される制度です。たとえば、育休復帰支援や柔軟な勤務制度の導入が対象になります。申請にあたっては、都道府県労働局への書類提出が必要で、事前申請が原則となっています。申請期限や必要な書類は制度ごとに異なるため、厚生労働省の公式サイトなどで事前に確認することが大切です。

これらの制度を活用することで、企業は女性が働きやすい環境を整えやすくなり、長期的な人材確保にもつながります。

自治体独自の取り組みやネットワーク

地方自治体も、女性の活躍を後押しするために独自の取り組みを進めています。たとえば、東京都では「女性の活躍推進加速化事業」として、女性リーダー育成講座や企業向けセミナーを実施しています。大阪府では、女性管理職候補向けの研修や、女性経営者のネットワークづくりに力を入れています。

また、地域ごとのネットワークや交流会も活発に行われています。これらは、同じ立場の人同士が情報交換や相談をしやすく、孤立感の解消にもつながります。成功事例を共有できる点も大きなメリットです。

参加方法は、各自治体のホームページや女性センターなどから申し込みが可能です。無料のプログラムも多く、企業だけでなく個人でも気軽に利用できます。地域に根ざした取り組みが、女性のキャリア形成を支える土台となっているのです。

支援団体・NPOのサポート

NPOや民間団体も、女性のキャリア支援を積極的に行っています。たとえば「NPO法人ファザーリング・ジャパン」では、育児と仕事の両立支援や働き方改革の相談を受け付けています。また、「女性と仕事の未来館」では、女性向けのキャリア相談や再就職セミナーを定期的に開催しています。

これらの団体は、企業には制度導入のアドバイスを、個人には職場復帰や転職の相談を通じて、具体的なサポートを提供しています。専門のキャリアカウンセラーによる個別相談や、同じ悩みを持つ人とのネットワーク形成の機会もあり、安心して一歩を踏み出す手助けとなります。

支援を受けるには、各団体の公式サイトから申し込めるほか、自治体と連携した窓口も利用可能です。こうした外部の力を借りることで、女性の活躍をより効果的に進めることができます。

女性推進法(女性活躍推進法)のよくある質問

女性推進法(女性活躍推進法)は、企業の実務担当者やこれから制度を学ぶ方々にとって、専門用語や手続きの違いなど疑問が生まれやすいテーマです。ここでは「時限立法って何?」「どの企業が対象?」「男女共同参画社会基本法との違いは?」といった、特に多く寄せられる質問を中心にわかりやすく解説します。基本的な仕組みから実務上のポイントまで、理解を深める参考としてぜひお役立てください。

Q1.「時限立法」って?女性推進法の期限はありますか?

「時限立法」とは、あらかじめ終了期限が決まっている法律のことです。女性推進法(女性活躍推進法)は2016年4月に施行され、2026年3月31日までの10年間の時限立法とされています。現在、期限延長や恒久化が検討されています。

Q2.男女共同参画社会基本法と女性推進法、どう違いますか?

男女共同参画社会基本法は、性別に関係なく全ての人の平等な活躍を目指す基本理念を示す法律です。一方、女性推進法は特に企業における女性の活躍を具体的に促す法律で、対象企業に行動計画の策定や情報公表を義務づけています。目的と内容の焦点が異なります。

Q3.女性活躍に関する情報は、どこで・どうやって公表すればいいですか?

企業は女性の活躍状況を「自社ホームページ」「厚生労働省の女性の活躍推進企業データベース」「都道府県労働局」などに公表します。公表すべき項目には、女性管理職比率や男女の賃金差などがあります。情報は定期的に更新することが求められます。

Q4.うちの会社は対象?女性推進法が義務になる企業規模は?

女性推進法は、常時雇用する労働者が101人以上の企業に義務が発生します。具体的には行動計画の策定と届出、情報の公表が求められます。一方、100人以下の企業は努力義務ですが、国も積極的な取り組みを推奨しています。小規模でも支援策が活用可能です。

Q5.もし義務を守らなかったらどうなる?罰則やペナルティはありますか?

現時点では、女性推進法に違反しても罰則は設けられていません。ただし、義務を果たさない場合は厚生労働省からの助言や指導、悪質と判断されれば企業名が公表されることもあります。法令遵守は企業の信頼性維持にもつながります。

まとめ

女性推進法(女性活躍推進法)は、女性が職場でその能力を十分に発揮できる社会の実現を目指す重要な法律です。

これまでに企業の意識改革や制度整備が進み、管理職比率の向上や情報の見える化など多くの成果を生んできました。一方で、形だけの取り組みや中小企業との格差など課題も残されています。

今後は、柔軟な働き方や健康支援をさらに充実させ、誰もが働きやすい職場づくりを進めることが求められています。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS