障害福祉サービスを利用したいけど、どんなサービスがあるのか分からない。利用の流れや費用についても知りたい。そんな風に思っている方も多いのではないでしょうか。

実は、障害福祉サービスには、介護給付や訓練等給付など様々な種類があり、利用者のニーズに合わせて選ぶことができるんです。利用までの流れや費用についても、高額になるケースもあるため、受給者証の役割や利用者負担の計算方法を理解しておくことが大切です。

この記事では、障害福祉サービスの概要や種類、利用方法、費用について詳しく解説します。また、障害福祉サービス事業所の探し方や選び方のポイント、障害福祉サービスとSDGsとの関係性についてもご紹介します。障害福祉サービスについての理解を深めていきましょう。

障害福祉サービスとは

障害福祉サービスとは、障害者総合支援法に基づき、障がいのある方々の日常生活や社会生活を支援するための様々なサービスの総称です。この制度は、障がい者の自立と社会参加を促進し、地域での生活を支えることを目的としています。

身体障害、知的障害、精神障害、難病等の障がいを持つ方々を対象に、居宅介護、重度訪問介護、生活介護、就労移行支援など、多岐にわたるサービスが用意されています。これらのサービスは、障がい者の特性やニーズに応じて提供され、日常生活上の困難の軽減や、社会参加の機会の拡大を図ります。

サービスの利用にあたっては、市区町村の窓口で申請を行い、障害支援区分の認定を受ける必要があります。認定された区分に応じて、サービス等利用計画が作成され、適切なサービスが提供されます。また、サービスの利用には一定の自己負担が発生しますが、所得に応じた負担上限額が設定されており、過度な負担にならないよう配慮されています。

障害福祉サービスは、障がい者の権利を守り、その人らしい生活を支援するための重要な制度です。

障害福祉サービスの分類

障害福祉サービスは、大きく分けて「介護給付」と「訓練等給付」の2つに分類されます。

介護給付は、障がい者の日常生活を支援するためのサービスで、主に身体介護や家事援助などが含まれます。対象者は、身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者で、障害支援区分が一定以上の方です。サービスの内容としては、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援などがあります。

一方、訓練等給付は、障がい者の自立や社会参加を促進するためのサービスで、就労移行支援や就労継続支援、自立訓練、共同生活援助(グループホーム)などが含まれます。対象者は、介護給付と同様に手帳所持者ですが、障害支援区分の認定は必ずしも必要ありません。サービスの内容は、障がい者の能力や適性に応じて、就労に必要な知識や能力の向上、生活能力の向上などを目的としたものになります。

| 分類 | 主な目的 | 対象者 | 主なサービス内容 |

|---|---|---|---|

| 訓練等給付 | 自立や社会参加の促進 | 手帳所持者(障害支援区分の認定は必須ではない) | 就労移行支援、就労継続支援、自立訓練、共同生活援助(グループホーム) |

| 介護給付 | 日常生活の支援 | 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者で、障害支援区分が一定以上の方 | 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援 |

これらのサービスは、主に障害福祉サービス事業所によって提供されます。事業所は、都道府県や市区町村から指定を受けた上で、サービスを提供します。利用者は、相談支援専門員によるサービス等利用計画の作成を経て、適切な事業所を選択し、サービスを利用することができます。

参考:障害者福祉 |厚生労働省

障害福祉サービスの種類と内容

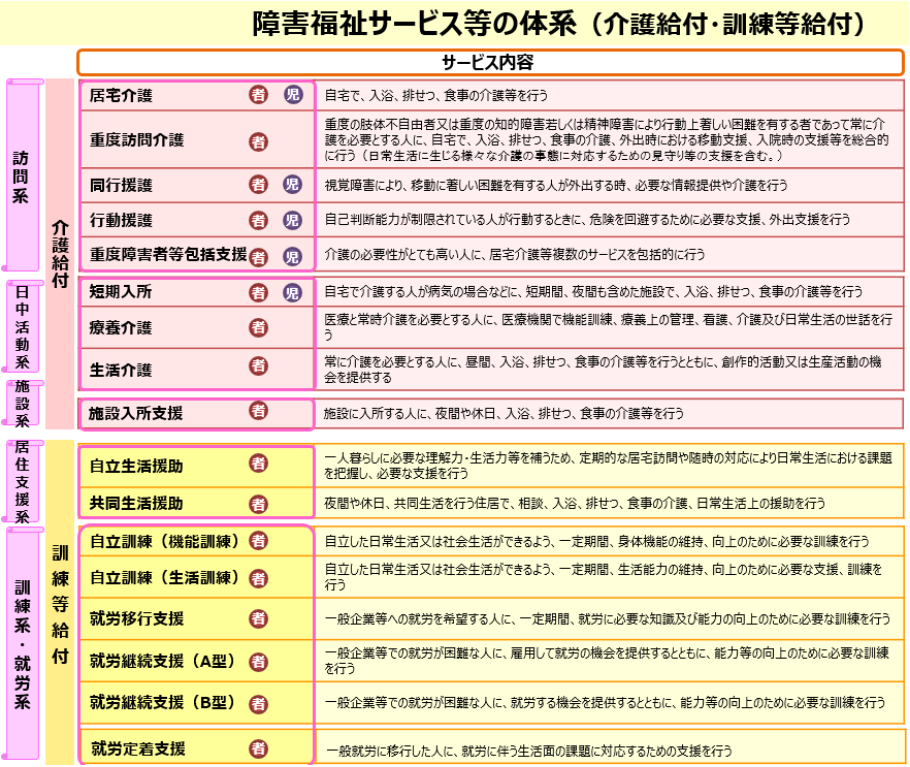

この章では、介護給付や訓練等給付の分類ごとに代表的なサービス、対象者をご紹介します。それぞれの体系における特徴を詳しく見ていきましょう。

障害福祉サービス等の体系は、以下の表の通りです。

介護給付は、主に身体介護や家事援助などの日常生活を支援するサービスです。代表的なサービスとしては、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援などがあります。これらのサービスは、身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持し、障害支援区分が一定以上の方を対象としています。

一方、訓練等給付は、自立や社会参加を促進するためのサービスで、就労移行支援、就労継続支援、自立訓練、共同生活援助(グループホーム)などが含まれます。これらのサービスは、手帳所持者を対象としていますが、障害支援区分の認定は必ずしも必要ありません。訓練等給付では、障がい者の能力や適性に応じて、就労に必要な知識や能力の向上、生活能力の向上などを目的としたサービスが提供されます。

介護給付系サービス

居宅介護は、障がい者の自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行うサービスです。主に、身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持し、障害支援区分が一定以上の方が対象となります。

| サービス名 | 内容 | 主な対象者 |

|---|---|---|

| 居宅介護 | 自宅で入浴、排せつ、食事などの日常生活の介護を行うサービス | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持し、障害支援区分が一定以上の方 |

| 重度訪問介護 | 重度の障害者に対し、自宅での介護、外出時の移動支援や外出先での介護を総合的に行うサービス | 重度の肢体不自由者、重度の知的障害や精神障害により行動上著しい困難を有する方 |

| 行動援護 | 自己判断能力が制限されている人に対し、危険回避や外出時の支援を行うサービス | 知的障害や精神障害により行動上の困難を有する方 |

重度訪問介護は、重度の肢体不自由者や重度の知的障害、精神障害により行動上著しい困難を有する人を対象に、自宅での介護や外出時の移動支援、外出先での介護等を総合的に行うサービスです。

行動援護は、自己判断能力が制限されている人が行動する際に、危険を回避するための支援や外出支援を行うサービスです。知的障害や精神障害により、行動上の困難を有する人が主な対象となります。

訓練等給付系サービス

自立訓練は、障がい者が自立した日常生活や社会生活を送るために必要な知識や能力の向上を目的としたサービスです。機能訓練と生活訓練の2種類があり、それぞれ身体機能の維持・向上と生活能力の維持・向上を目指します。

| サービス名 | 内容 | 主な対象者 |

|---|---|---|

| 自立訓練 | 日常生活や社会生活に必要な知識・能力の向上を目的とするサービス。機能訓練(身体機能の維持・向上)と生活訓練(生活能力の維持・向上)の2種類がある | 自立した生活に向けて知識・能力の習得や維持が必要な障がい者 |

| 就労移行支援 | 一般企業での就労を希望する人に対し、就労に必要な知識・能力の向上を目的とした訓練を行う。適性の見極め、職場開拓、職場定着支援などを実施 | 一般就労を目指す障がい者 |

| 就労継続支援 | 一般就労が困難な人に就労の機会を提供し、能力向上のための訓練を行う。A型は雇用契約あり、B型は雇用契約なしで支援 | 一般就労が難しい障がい者 |

就労移行支援は、一般企業等での就労を希望する障がい者に対して、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行うサービスです。個別の支援計画に基づき、就労に向けた適性の見極めや、職場開拓、職場定着のための支援などが行われます。

就労継続支援は、一般企業等での就労が困難な障がい者に対して、就労の機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行うサービスです。A型は雇用契約に基づく就労の場を提供し、B型は雇用契約を結ばない就労の場を提供します。いずれも、個々の障がい者の特性に応じた就労支援や生活支援を行います。

その他支援(地域生活支援事業、相談支援など)

障害福祉サービスには、介護給付や訓練等給付以外にも、地域生活支援事業や相談支援など、障がい者の地域生活を支える様々な支援があります。

| 支援の種類 | 主体 | 内容 | 具体例 | 役割 |

|---|---|---|---|---|

| 地域生活支援事業 | 市町村・都道府県 | 障害者総合支援法に基づく生活支援 | 移動支援、日中一時支援、訪問入浴、地域活動支援センター | 自立した地域生活の基盤を整える |

| 相談支援 | 相談支援事業者 | 相談対応、情報提供、助言、サービス等利用計画の作成 | 計画相談支援、一般相談支援 | 利用者の状況に応じた適切なサービスにつなげる |

| 就業・生活支援 | 障害者就業・生活支援センター | 就労と生活の両立を支援 | 企業就労のサポート、生活相談 | 働きながら暮らせる体制を整える |

| 発達障害者支援 | 発達障害者支援センター | 発達障害に特化した支援 | 専門的な相談、療育的支援 | 個別特性に応じた専門的サポート |

地域生活支援事業は、障害者総合支援法に基づき、市町村や都道府県が主体となって実施する事業です。移動支援、地域活動支援センター、日中一時支援、訪問入浴サービスなど、障がい者の自立した生活を支援するための多様なサービスが提供されています。

相談支援は、障がい者やその家族からの相談に応じ、情報提供や助言、サービス等利用計画の作成などを行うサービスです。地域の相談支援事業者が中心となり、障がい者の状況に応じた適切な支援につなげる役割を担っています。

この他にも、障害者就業・生活支援センターによる就労支援や、発達障害者支援センターによる発達障害に特化した支援など、障がい者の多様なニーズに対応するための専門的な支援機関も設置されています。

これらの周辺的な支援策は、障害福祉サービスと連携しながら、障がい者の地域生活を総合的に支えるために欠かせない存在となっています。

障害福祉サービスの利用の流れ

続いて、受給者証取得から支給決定、契約・利用開始までの手続きステップを具体的に説明します。一連の流れを抑えて実際に活用できるようにしましょう。

障害福祉サービス受給者証の取得

障害福祉サービスを利用するために欠かせないのが、受給者証です。受給者証は、障がい者の方が障害福祉サービスを受ける資格があることを証明する重要な書類で、サービス提供事業者に提示することで、サービスを受けることができます。

受給者証を取得するには、まず、住所地の市区町村窓口に申請を行います。申請の際には、障害者手帳や医師の意見書、サービス等利用計画案などの必要書類を提出します。市区町村では、提出された書類をもとに、障害支援区分の認定調査を行い、サービスの必要性を審査します。

認定調査の結果、障害支援区分が一定以上であり、サービスの必要性が認められた場合、受給者証が発行されます。受給者証には、利用できるサービスの種類や量、利用者負担額などが記載されています。

受給者証の有効期限は、原則として1年間です。ただし、障がいの状態や家庭環境等に変化があった場合には、更新の手続きを行う必要があります。また、受給者証の内容に変更が生じた場合も、市区町村窓口に届け出が必要です。

受給者証は、障害福祉サービスを利用する上で欠かせない大切な書類です。サービスを利用する際には、必ず受給者証を携帯し、提示することが重要です。

障害福祉サービス利用開始までのステップ

障害福祉サービスを利用するためには、まず、住所地の市区町村窓口に申請を行います。申請の際には、障害者手帳や医師の意見書などの必要書類を提出します。

次に、市区町村の調査員が、障害支援区分の認定調査を行います。この調査では、障がいの状態や日常生活の困難さなどを評価し、必要なサービスの種類や量を判断します。

認定調査の結果をもとに、相談支援専門員がサービス等利用計画案を作成します。このプランは、利用者の希望や状況に応じて、適切なサービスの組み合わせを提案するものです。

最後に、市区町村が、認定調査の結果とサービス等利用計画案を踏まえて、支給決定を行います。支給決定では、利用できるサービスの種類や量、利用者負担額などが決定され、受給者証が発行されます。

相談支援専門員への相談

障害福祉サービスを利用する際に、重要な役割を担うのが相談支援専門員です。相談支援専門員は、障がい者やその家族の相談に応じ、適切なサービスの利用につなげるための支援を行います。

相談支援専門員の主な役割は、サービス等利用計画の作成です。このプランは、障がい者の希望や状況に応じて、必要なサービスの種類や量を組み合わせたものです。相談支援専門員は、本人や家族との面談を通じて、ニーズを把握し、適切なサービスを提案します。

また、相談支援専門員は、サービス利用開始後も定期的にモニタリングを行い、プランの内容が適切かどうかを確認します。状況に変化があった場合には、プランの見直しを提案し、必要に応じて新たなサービスの利用につなげます。

さらに、相談支援専門員は、サービス提供事業者との連絡調整や、関係機関との連携も行います。障がい者が地域で安心して生活できるように、様々な立場の人々と協力しながら、総合的な支援を行うのです。

相談支援専門員は、障がい者の地域生活を支える重要な存在です。サービス利用に関する様々な相談や手続きについて、気軽に相談できる身近な存在として、障がい者やその家族を支えています。

参考:障害福祉サービスとは?受給者証や対象者、利用の流れなどを解説

障害福祉サービスを利用するのにかかる費用

障害福祉サービスを利用する際には、原則として利用者負担が発生します。この章では利用者負担の仕組み、軽減制度、所得区分ごとの負担上限額について解説します。利用者負担は、サービスの種類や利用量、所得状況などによって異なるため、自分に合った負担額を把握することが大切です。

利用者負担の考え方

障害福祉サービスを利用する際には、原則として利用者負担が発生します。この利用者負担は、サービスにかかる費用の1割を負担するのが基本的な考え方です。ただし、利用者の所得状況に応じて、負担額に上限が設けられています。

利用者負担の上限額は、所得区分によって異なります。所得区分は、市町村民税の課税状況や所得の額に基づいて、生活保護、低所得1・2、一般1・2、上記以外に分けられます。各区分ごとに、月額の負担上限額が設定されており、それを超えた分は、自治体が補助します。

例えば、生活保護受給者の場合は負担上限額が0円、住民税非課税世帯の低所得1の場合は3,000円となっています。一方、住民税課税世帯の一般2の場合は37,200円、上記以外の場合は44,400円が上限額です。

| 所得区分 | 課税・非課税の目安 | 月額負担上限額 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 生活保護 | 生活保護受給者 | 0円 | 完全免除 |

| 低所得1 | 住民税非課税世帯(年金など所得が少ない世帯) | 3,000円 | 月額上限を超える分は自治体負担 |

| 低所得2 | 住民税非課税世帯(低所得だが低所得1よりやや高い) | 5,000円 | 月額上限を超える分は自治体負担 |

| 一般1 | 住民税課税世帯(中程度所得) | 24,600円 | 月額上限を超える分は自治体負担 |

| 一般2 | 住民税課税世帯(やや高め所得) | 37,200円 | 月額上限を超える分は自治体負担 |

| 上記以外 | 上記区分に該当しない世帯 | 44,400円 | 月額上限を超える分は自治体負担 |

この負担上限額の仕組みにより、低所得者の方でも必要なサービスを利用しやすくなっています。ただし、入所施設やグループホームを利用する場合は、食費や光熱水費などの実費負担が別途発生します。

サービスの利用を検討する際には、自身の所得区分を確認し、負担額を把握しておくことが大切です。

負担上限額の一覧表

障害福祉サービスを利用する際の利用者負担には、所得に応じた月額の負担上限額が設けられています。この負担上限額は、世帯の市町村民税の課税状況や所得の額に基づいて、以下の表のように分けられています。

| 所得区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |

|---|---|---|

| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |

| 低所得1 | 市町村民税非課税世帯 | 3,000円 |

| 低所得2 | 市町村民税非課税世帯 | 6,000円 |

| 一般1 | 市町村民税課税世帯 | 24,600円 |

| 一般2 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |

| 上記以外 | 市町村民税課税世帯 | 44,400円 |

例えば、生活保護受給世帯の場合は負担上限額が0円、住民税非課税世帯の低所得1の場合は月額3,000円となっています。一方、住民税課税世帯の一般2の場合は月額37,200円、上記以外の場合は月額44,400円が上限額です。

この負担上限額を超えた分は、自治体が補助することになっています。ただし、実費負担が発生するサービスもあるので、詳細は市町村窓口や相談支援専門員に確認することをおすすめします。

高額障害福祉サービス費制度

障害福祉サービスの利用者負担には、所得に応じた負担上限額が設けられていますが、さらに費用を軽減するための制度もあります。

その一つが、高額障害福祉サービス費制度です。この制度は、1ヶ月のサービス利用にかかった費用の自己負担額が、所得区分ごとに定められた上限額を超えた場合、超過分が償還されるというものです。例えば、低所得1の場合は上限額が3,000円、一般2の場合は37,200円となっており、これを超えた分が償還の対象となります。

また、自治体独自の助成制度を設けているところもあります。例えば、所得税非課税世帯に対する利用者負担の軽減や、外出のための移動支援サービスの利用料金の助成などです。助成の内容や対象者は自治体によって異なるので、詳細は市町村窓口に問い合わせるのが良いでしょう。

さらに、社会福祉法人等が提供するサービスを利用する低所得者の方には、利用者負担の減免制度が適用される場合があります。この制度は、所得区分が低所得1・2に該当する方が対象で、利用者負担が半額または全額免除されます。

経済的な理由でサービスの利用を諦めることがないよう、積極的に制度を活用することをおすすめします。障害福祉サービスは、障がい者の方の自立と社会参加を支援するために欠かせないものです。利用者負担の軽減制度を上手に活用し、必要なサービスを受けられるようにしましょう。

障害福祉サービス事業所の探し方と選び方

障害福祉サービスを利用する際、どの事業所を選ぶかは大切な決定事項です。厚労省の情報公表システムや見学、評価制度などの視点から事業所選定の方法を紹介します。これらの情報を活用することで、自分に合ったサービスを提供してくれる事業所を見つけることができるでしょう。

情報公表システムの活用方法

障害福祉サービスを利用する際、どの事業所を選ぶかは大切な決定事項です。厚生労働省が運営する「障害福祉サービス等情報公表システム」は、全国の障害福祉サービス事業所の情報を検索できる便利なツールです。

このシステムでは、利用したいサービスの種別や地域、事業所の規模などの条件を指定して検索することができます。例えば、「居宅介護」のサービスを「東京都新宿区」で探したい場合、それぞれの項目を選択するだけで、条件に合う事業所の一覧が表示されます。

さらに、各事業所の詳細情報も閲覧できます。事業所の運営方針や提供するサービスの内容、職員体制、利用者の評価などが掲載されており、事業所選びの参考になります。利用者の評価は、サービスの質や職員の対応などに関する満足度が星の数で表示され、とても分かりやすくなっています。

また、このシステムには、「事業所比較」機能もあります。気になる事業所を最大3つまで選択し、サービス内容や職員体制、利用者の評価などを並べて比較することができます。この機能を使えば、自分に合ったサービスを提供してくれる事業所を見つけやすくなるでしょう。

「障害福祉サービス等情報公表システム」は、インターネットで簡単に利用できます。事業所選びで悩んだら、ぜひ活用してみてください。もちろん、実際に事業所を見学したり、体験利用したりすることも大切です。情報公表システムで得た情報を参考に、自分に合った事業所を見つけていきましょう。

事業所見学と比較のポイント

障害福祉サービス事業所を選ぶ際、情報公表システムで得た情報を参考にするのも良いですが、実際に事業所を見学することも大切です。見学では、サービスの内容や雰囲気を直接確かめることができます。

主なチェックポイントは以下の点です。

- 設備や環境を確認

バリアフリー対応や清潔さなど、利用者が安心して過ごせる環境かをチェックする。 - 利用者の様子を観察

利用者が生き生きと活動しているか、楽しそうに過ごしているかを見極める。 - 職員の対応を見る

利用者に丁寧で親身に接しているか、専門知識を持って支援しているかを確認する。 - 利用者や家族の声を聞く

実際に利用している人の感想や要望を聞き、サービスの実態を把握する。 - 事業所の理念を確認

代表者や管理者の考え方、今後の事業展開についての説明から理念を理解する。 - 記録を残す

複数の事業所を見学した場合に備え、メモやチェックリストで比較できるように整理する。 - 総合的に評価する

サービス内容・質、職員対応、アクセスの良さなどを総合的に判断して選ぶ。

見学の際は、事業所の設備や環境に注目しましょう。バリアフリー化されているか、清潔に保たれているかなどをチェックします。また、利用者の過ごし方や職員の対応も観察しましょう。利用者が生き生きと活動に参加しているか、職員が丁寧に支援しているかなどが、サービスの質を評価するポイントになります。

事業所の見学では、利用者や家族の声を聞くことも重要です。実際にサービスを利用している人の感想は、事業所の評価を知る上で貴重な情報源になります。サービスの内容や職員の対応、改善してほしい点などについて、率直な意見を聞いてみましょう。

また、事業所の職員の対応にも注目しましょう。利用者に対して親身になって相談に乗っているか、専門的な知識を持っているかなどをチェックします。事業所の代表者や管理者の考え方も大切なポイントです。サービス提供の理念や今後の事業展開などについて、話を聞いてみるのも良いでしょう。

見学で得た情報は、必ず記録しておくことをおすすめします。複数の事業所を見学した場合、記憶が曖昧になってしまうことがあるからです。メモやチェックリストを活用し、各事業所の特徴や評価をまとめておきましょう。

最後に、見学で得た情報を総合的に評価し、それを踏まえて事業所を選びましょう。サービスの内容や質、アクセスの良さ、職員の対応など、総合的に判断することが大切です。

障害福祉サービスとSDGsのつながり

障害福祉サービスは、障がい者の自立と社会参加を支援するための重要な仕組みですが、それだけではありません。ここでは、障害福祉サービスとSDGsとの関連性を解説します。

障害福祉サービスとSDGsとの関係

障害福祉サービスは、障がい者の自立と社会参加を支援するための重要な仕組みですが、それだけではありません。実は、障害福祉サービスは、SDGs(持続可能な開発目標)とも深く関連しているのです。

特に、SDGsの目標10「人や国の不平等をなくそう」は、障害福祉サービスの目的と重なる部分が大きいと言えます。この目標は、障がいや性別、人種、民族などに関わらず、全ての人々が平等に社会に参加できることを目指しています。

障害福祉サービスは、障がい者に対して必要な支援を提供することで、社会参加の機会を保障します。

障害福祉サービスは、障がい者の社会参画を促進することで、SDGsの目標10の達成に貢献しているのです。障がいの有無に関わらず、全ての人々が平等に社会に参加し、自分らしく生きられる共生社会の実現は、障害福祉サービスの大きな目標でもあります。

SDGsの観点から見ると、障害福祉サービスは、単なる福祉の制度ではなく、社会の持続可能性を高めるための重要な取り組みだと言えます。

参考:日本SDGs協会

障害福祉サービスは包摂的社会の形成に寄与する

障害福祉サービスは、障がい者が直面する社会的障壁を取り除き、包摂的な社会の形成に寄与する重要な仕組みです。

例えば、移動支援サービスは、移動に制約のある障がい者の外出を支援することで、社会参加の機会を広げます。これは、物理的な障壁を取り除くことにつながります。

また、就労支援サービスは、障がい者の雇用機会を拡大することで、経済的な障壁を取り除きます。障がい者が働く機会を得ることは、社会の多様性を高め、包摂性を促進します。

さらに、相談支援事業は、障がい者やその家族の抱える様々な問題に対応することで、情報の障壁を取り除きます。必要な情報やサービスに繋がることで、障がい者の自立した生活を支えます。

誰一人取り残さないための支援

障害福祉サービスの提供においては、当事者中心の視点が何よりも大切です。障がい者一人ひとりのニーズや希望に寄り添い、その人らしい生活を支援することが求められます。

また、障がい者が自分に合ったサービスを選択できることも重要です。多様なサービスの選択肢を用意し、自己決定を尊重することで、障がい者の主体性を促すことができます。

さらに、障がい者の自己決定を尊重することは、単にサービスの利用に留まりません。生活のあらゆる場面において、障がい者が自分の意思で決定し、行動できるよう支援することが大切です。

障害福祉サービスに関するよくある質問

以下に、障害福祉サービスに関する質問を5つピックアップしました。

Q1. 障害福祉サービスを利用するには、どのような手続きが必要ですか?

A1. 障害福祉サービスを利用するには、まず住所地の市区町村窓口に申請を行う必要があります。申請の際には、障害者手帳や医師の意見書、サービス等利用計画案などの必要書類を提出します。申請後、市区町村の調査員による障害支援区分の認定調査が行われ、サービスの必要性が認められれば、受給者証が発行されます。

受給者証には、利用できるサービスの種類や量、利用者負担の上限額などが記載されています。申請から受給者証の発行まで、およそ1〜2ヶ月かかるので、余裕を持って手続きを始めることが大切です。また、すでにサービスを利用している場合も、定期的な更新手続きが必要なので注意しましょう。

Q2. 障害支援区分の認定調査では、どのような内容が評価されますか?

A2. 障害支援区分の認定調査では、心身の状態や日常生活の困難さなどが評価されます。具体的には、移動や食事、排泄、入浴などの基本的な動作や、コミュニケーション、判断力、意欲などの能力が調査の対象となります。また、日常生活で必要な医療的ケアの有無や、行動上の問題なども評価されます。

調査は、市区町村の調査員が利用者の自宅を訪問して行われ、利用者本人や家族から聞き取りを行いながら、実際の状況を確認します。調査の際には、普段の生活の様子を具体的に伝えることが重要です。調査結果は、市区町村審査会で総合的に判断され、障害支援区分が決定されます。区分は非該当から区分6まであり、区分が高いほど、より多くのサービスを利用できます。

Q3. サービス等利用計画は、誰が作成するのですか?

A3. サービス等利用計画は、指定特定相談支援事業者に所属する相談支援専門員が作成します。相談支援専門員は、利用者の心身の状況や生活環境、本人や家族の意向などを踏まえ、適切なサービスの組み合わせを提案します。作成過程では、利用者や家族との面談を重ね、ニーズを丁寧に把握することが重要です。また、サービス提供事業者との連絡調整や、関係機関との連携も相談支援専門員の役割です。利用者は、完成したプランに基づいてサービスを利用することになります。

プランは定期的に見直しが行われ、必要に応じて変更が加えられます。相談支援専門員は、利用者の状況や希望に変化があれば、すぐに対応し、プランの修正を行います。利用者や家族は、相談支援専門員とよく連携し、必要な支援を受けられるようにしましょう。

Q4. 障害福祉サービスの利用者負担はどのように計算されますか?

A4. 障害福祉サービスの利用者負担は、原則として利用したサービスの費用の1割が自己負担となります。ただし、所得に応じて負担上限月額が設定されており、低所得者の場合は負担が軽減されます。具体的には、市町村民税非課税世帯で、利用者本人が所得税非課税の場合、負担上限月額は0円から4,600円の範囲で設定されます。

一方、市町村民税課税世帯の場合、負担上限月額は37,200円となります。また、高額障害福祉サービス費の制度により、一定の上限を超えた分は償還されます。ただし、入所施設やグループホームを利用する場合は、食費や光熱水費などの実費負担が別途発生します。自治体独自の助成制度を設けている場合もあるので、詳細は市区町村窓口に確認しましょう。利用者負担の計算方法は複雑なので、不明な点があれば、相談支援専門員や市区町村の担当者に相談することをおすすめします。

Q5. 事業所を選ぶ際には、どのような点に注意すべきですか?

A5. 事業所を選ぶ際は、提供しているサービスの内容や職員体制、アクセスの良さなどを総合的に判断することが大切です。「障害福祉サービス等情報公表システム」で、事業所の基本情報や利用者の評価を確認するのも良いでしょう。ここでは、事業所の運営方針やサービスの特徴、職員の資格や経験、利用者の満足度などが公表されています。また、実際に事業所を見学し、雰囲気や設備、職員の対応などを直接確かめることをおすすめします。

見学の際は、利用者の過ごし方や、職員とのコミュニケーションの様子なども観察しましょう。利用者や家族の声を聞くことも、事業所の評価を知る上で参考になります。サービスの質や職員の対応、改善してほしい点など、率直な意見を聞いてみると良いでしょう。

事業所選びは、利用者の生活に大きな影響を与える重要な決定です。十分な情報収集と見学を行い、納得のいく事業所を選びましょう。また、事業所との信頼関係づくりも大切です。サービス利用開始後も、事業所との連絡を密にし、要望や不満があれば伝えるようにしましょう。事業所との良好なコミュニケーションが、より良いサービス提供につながります。

まとめ

障害福祉サービスは、障がい者の自立と社会参加を支援するための重要な仕組みであり、介護給付や訓練等給付、地域生活支援事業など、様々なサービスが用意されています。これらのサービスを適切に利用するためには、受給者証の取得や利用者負担の理解、相談支援専門員との連携が欠かせません。

また、事業所選びは利用者の生活に大きな影響を与えるため、情報公表システムの活用や事業所見学を通じて、慎重に検討することが大切です。

さらに、障害福祉サービスは、SDGsの理念とも深く関わっており、誰一人取り残さない包摂的な社会の実現に寄与しています。障がいの有無に関わらず、全ての人々が平等に社会に参加し、自分らしく生きられる共生社会の実現を目指していきましょう。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS