視覚障害は、視力や視野の機能が著しく低下し、情報取得や移動など日常生活にさまざまな困難をもたらします。等級制度に基づき、視覚障害の程度に応じた支援が用意されていますが、その認定や申請には複雑な手続きが伴うこともあります。一方で、視覚障害者誘導用ブロックやナビラジオ、音声ガイドアプリなど、視覚障害者を助ける道具の普及が進み、以前よりも外出や社会参加がしやすくなってきました。

ただし、これらの支援が十分に行き届いていない地域も存在し、制度の理解不足が支援の壁になる場合もあります。

本記事では、視覚障害に関する基礎知識から支援の仕組み、困難と向き合う視覚障害者の日常について詳しく取り上げます。

視覚障害とは?

視覚障害とは、視覚(目)から得られる情報が十分に認識できない状態を指し、視力や視野の機能が低下し、その結果日常生活に不便が生じる障害です。障害の程度には個人差があり、全く光を感じない場合もあれば、文字が読みにくい、視野の一部が欠けるなど、見え方にさまざまな特徴があります。

この障害は、医学的な基準に基づいて診断されるだけでなく、法律上も身体障害の一つとして扱われています。視覚の機能が持続的に低下していると判断された場合には、身体障害者手帳が交付され、認定された等級に応じた支援を受けることができます。

視覚障害は大きく「全盲」と「弱視」に分類されます。全盲とは、光や形をまったく認識できない状態であり、暗闇の中にいるのと同じような感覚になります。一方、弱視は見える範囲が限られていたり、視力が極端に低下していたりする状態を指します。文字がかすんで見える、距離感がつかみにくいなど、生活に支障が出る点では共通しています。

こうした視覚の制限は、移動やコミュニケーション、情報収集など多くの場面で困難を伴うため、障害の特性に応じた支援や環境整備が必要とされます。

視覚障害の定義と分類

視覚障害は、医学的な観点と法律的な観点の両方から定義されます。医学的には、視力または視野の機能が持続的に低下しており、眼鏡やコンタクトレンズで矯正しても十分に見える状態に回復しないケースが該当します。法律面では、視覚障害の程度に応じて身体障害者手帳が交付され、認定された等級により支援の内容が変わります。

分類としては、光をまったく感じないか、明暗の識別もできない「全盲」と、文字や形がぼやけて見える「弱視」に分けられます。弱視の中にも、視野が狭く一部しか見えない場合や、像が歪んで見える状態など、症状には個人差があります。これらの分類は、本人がどのような補助を必要とするかを判断するうえで、大切な指標となります。

視力障害と視野障害の違い

視覚障害は、「視力障害」と「視野障害」の大きく2つに分けられます。視力障害とは、物の形や文字をはっきり見るのが難しい状態のことで、細かな作業や読書、表示板の確認などが困難です。矯正しても視力が0.1未満の場合は、日常生活に重大な支障を及ぼします。

一方で視野障害は、見える範囲が制限される状態です。たとえば、前方しか見えず左右の動きに気付きにくかったり、中央だけが見えず周辺の動きしか把握できなかったりします。視野が狭くなると、移動時に障害物を避けにくくなり、転倒や接触の危険が高まります。

これらの障害は、視覚情報に大きく依存する現代社会において、行動の自由や情報取得に深刻な制約を与えます。特に、公共交通機関の利用や街中での移動、さらには書類の確認やデジタル機器の操作といった場面で、多くの困難に直面することがあります。そのため、障害の特性に応じた環境整備と支援技術の導入が大切です。

視覚障害の主な原因

視覚障害は、生まれつきの要因に加え、生活環境や加齢などによっても発症します。視力や視野の低下は、日常生活に大きな支障を与えるため、原因となる病気を早期に把握し、必要な対策を講じることが欠かせません。

ここでは、代表的な視覚障害の原因として、加齢や生活習慣病によるものと、先天的な障害や事故によるものに分けて整理します。

加齢・生活習慣による視覚障害

年齢を重ねるにつれて、目の機能は自然に衰えていきます。なかでも「加齢黄斑変性」は、網膜の中心にある黄斑が変性することで、視野の中央部分が歪んだり見えにくくなったりする病気です。初期には自覚しづらいため、症状が進行するまで気付きにくい点が特徴です。進行すると文字の読み取りが難しくなり、顔の識別も困難になります。

一方、「糖尿病網膜症」は糖尿病によって引き起こされる目の合併症です。血糖値が高い状態が続くと、網膜の細い血管が傷んで、その結果視力が徐々に低下します。症状が悪化すると失明に至る場合もあるため、定期的な眼科検査が大切です。厚生労働省によると、糖尿病網膜症は中途失明の主な原因のひとつとされています。

さらに、緑内障や白内障なども高齢者に多くみられる疾患です。緑内障は、視神経が徐々に損傷することで視野が狭くなる病気で、日本では40歳以上の20人に1人が患っていると言われています。生活習慣の見直しと早期治療によって、進行を抑えることができます。

先天性・事故による視覚障害

視覚障害の一部は、生まれたときから視覚機能に異常がある「先天性視覚障害」に分類されます。原因は遺伝的な異常や妊娠中の感染症などがあり、視神経の形成不全や眼球の発育不全などが代表的です。幼少期に気付かれずに成長する例もあり、就学前の検診で明らかになることもあります。

また、事故や病気によって後天的に視覚を失うケースもあります。交通事故による外傷、作業中の突発的な事故、または脳卒中や脳腫瘍によって視神経や脳の視覚中枢が損傷されると、視野の一部が欠けたり、全体が見えにくくなったりします。

とくに後頭部の損傷は視覚処理に関わるため、目に異常がない場合でも視覚障害を引き起こすことがあります。

こうした事故や病気による視覚障害は、突然起こることが多く、心理的なショックも伴います。本人だけでなく、家族や周囲の支援が重要であり、必要に応じて福祉制度やリハビリテーションの活用が求められます。

参考:視覚障害 | JASSO

参考:視覚障害について | 函館視力障害センター

参考:視覚障がい・ロービジョンとは|中外製薬|見えるをいつまでも 加齢黄斑変性・糖尿病黄斑浮腫・網膜静脈閉塞症・網膜色素線条情報

参考:視覚障害者 – Wikipedia

日本の視覚障害者の現状

日本の視覚障害者の現状を見ていきましょう。

潜在的視覚障碍者が多数いる

日本の視覚障碍者は、65歳以上が半数以上を占めています。障碍者手帳の発行基準がほぼ失明状態でないと、発行されない点も高齢者が多い原因の一つです。

身体障害者手帳を所持している視覚障害者は約27.3万人ですが、実際には潜在的な視覚障碍者は、もっと多いとされています。

障害者手帳を所持していなくても、視覚障碍者として生きている人はさらに多くいるので、日常で見つけた際には自分から声をかけて補助が必要か、必要であれば手を貸せる余裕をもって生活しましょう。

視覚障碍者が困っているのは買い物や就職

視覚障碍者が日本で暮らしていくうえで困っているのは、買い物や就職の時です。日常生活においては、買い物の時がもっとも困っていて、店員さんなどに助けを求めて買い物をしている視覚障碍者の方も多いです。

ただ最近ではネットショッピングが充実しているので、読み上げ機能などを利用しながらネットでの買い物が利用しやすくなっています。

他にも日本の視覚障碍者が困っている点は、就職です。就職時に障碍者手帳があるとないでは、障害者雇用が利用できる・できないと大きく変わってくるので、就職を考えている視覚障碍者の方は障害者手帳の取得を考える必要があります。

手帳がない場合でも、スムーズに就職するためには理解のある職場を探す、もしくはあん摩・鍼・灸・柔道整復師といった手に職をつけておくことも、重要です。

視覚障害者になる原因は緑内障が第一位

日本の視覚障碍者の約40%が緑内障という結果があり、これは視覚障碍者になる原因の第一位です。

緑内障は少しづつ視界が狭くなってしまう病気なので、全く見えないということではなく、意外と見えている場合もあるため、より障碍者手帳が取得しづらいという現実があります。

視覚障碍者になる原因の第二位は、網膜色素変性で指定難病の一つでもあります。第三位は糖尿病網膜症です。

世界の視覚障害者の現状

世界の視覚障害者の現状もご紹介します。

世界の視覚障碍者は約22億人

世界中の視覚障碍者は、約22億人いるとされていてそのうちの10億人が予防できたり、治療できたりする状態です。しかし医療にアクセスできていない人がほとんどです。

22億人のうち失明者は約4,300万人もいて、その原因の35%が白内障です。男性よりも女性の方が視覚障碍者は多く、86%が50歳以上です。

メガネによる矯正ができるだけでも、視覚障碍者ではなくなる人も世界には多くいるため、医療アクセスができれば視覚障碍者は更に減らせるのが現状です。

視覚障碍者が暮らしやすいのは北欧

視覚障碍者への福祉が充実している国は、北欧諸国で具体的にはフィンランドやスウェーデン、デンマークといった国々です。

バリアフリー化が進んでいるので、外出もしやすかったり物理的にも福祉が充実しています。特にスウェーデンでは、世界でも屈指の福祉が充実している国なので、障害者への配慮が法律で義務付けられています。

北欧以外だと、アメリカやカナダでもバリアフリー化は進められています。アメリカではアメリカ障害者法(ADA)が制定されていますし、カナダでは障害者の社会保障制度が手厚く社会生活がスムーズに送れるよう、配慮されています。

視覚障害の等級と認定制度

視覚障害がある方は、日常生活のさまざまな場面で不便や不自由を感じることがあります。日本では、そうした方への支援を行うため、視覚障害の程度を等級で分類し、支援制度につなげる仕組みが整えられています。

この制度により、医療や福祉、経済面での補助が受けられるようになります。等級の判定は、医師の診断書に基づいて行われ、市区町村への申請を経て「身体障害者手帳」が交付されます。交付された手帳の等級に応じて、受けられる支援の内容が変わります。

視覚障害者等級の分類

視覚障害は1級から6級までの6段階に分かれています。等級の決定には、視力と視野の両方が重要な判断基準となります。

| 等級 | 視力・視野の基準 | 該当する状態の例 | 主な支援内容の例 |

|---|---|---|---|

| 1級 | 両眼の矯正視力が0.01以下 | 光がわずかに感じられる程度 | 障害年金、医療費助成、同行援護、重度割引 |

| 2級 | 両眼の矯正視力が0.02以上0.03以下 | 非常に近距離しか見えない | 特別障害者手当、介護サービス、交通機関割引 |

| 3級 | 両眼の矯正視力が0.04以上0.05以下 | 輪郭や動きがぼんやり見える | 医療費控除、通勤支援、所得税控除 |

| 4級 | 両眼の矯正視力が0.06以上0.08以下 | 中程度の視力低下 | 税制優遇、福祉用具支援、点字図書館の利用 |

| 5級 | 両眼の矯正視力が0.09以上0.1以下 | 明るさや動きは分かるが詳細は困難 | 補装具費の支給、公共交通の一部補助 |

| 6級 | 片眼が失明、他眼も0.6以下など複合的要因あり | 片目が見えず、もう片方も制限がある | 所得控除、住宅改修の補助、各種生活支援の一部適用 |

たとえば、両眼の矯正視力が0.01以下の場合は1級に該当し、0.02以上0.03以下であれば2級とされます。視野についても、中心から10度以内しか見えないような状態は3級と判断される可能性があります。こうした数値の評価は、ゴールドマン視野計やハンフリー視野計といった専門的な測定機器を用いて行われます。視力だけでなく、視野の狭さも生活への影響が大きいため、両面から総合的に評価されるのが特徴です。

また、片眼のみに障害がある場合や、症状が進行中である場合でも、基準に沿って適切に等級が設定されます。認定基準は全国で共通化されており、東京都福祉局をはじめとした公的機関がその内容を公開しています。

等級ごとに受けられる支援

視覚障害者手帳を取得すると、等級に応じて多様な支援を受けることができます。

たとえば、1級または2級に該当する場合、障害年金や特別障害者手当の対象になり、同行援護やホームヘルプなどの生活支援サービスが充実します。公共交通機関の運賃が割引される制度や、携帯電話の基本使用料の減額など、経済的な支援も用意されています。また、医療費に関しては、重度の障害者医療費助成制度により自己負担が軽減される場合があります。3級から6級の方でも、税制上の控除や福祉用具の購入補助などの制度が利用可能です。点字図書館や通訳・音訳ボランティアの派遣、職業訓練の受講支援など、生活と社会参加を支える取り組みも広がっています。

支援の具体的な内容は自治体によって異なるため、申請前に役所や福祉事務所で確認することが大切です。

視覚障害者が直面する生活上の困難と支援

視覚障害がある方々は、私たちが日々無意識に行っている行動にも多くの困難を抱えています。見えづらい、またはまったく見えないことは、通勤や買い物、情報収集といった日常的な動作にも大きな影響を及ぼします。現在では制度的な支援や福祉サービスが整備されつつあるものの、周囲の理解が十分とはいえず、実際の生活で不便を感じる場面も少なくありません。

視覚障害者の生活で困ること

まず大きな障壁となるのが移動です。視覚に頼った案内板や時刻表を読み取れないことで、バスや電車の乗り間違いや降りる場所の見落としが発生します。駅構内の誘導ブロックが途中で途切れていたり、点字が摩耗して読めないといった課題もあります。さらに周囲の騒音により音声案内が聞き取りづらく、安全な移動を妨げる原因となっています。

自宅では家電製品の操作が難しい場合があります。最近は液晶画面やタッチパネルの搭載が主流となっており、視覚による確認を前提とした設計が多いためです。音声でのガイドが付いていても対応範囲が限定的で、正確な操作が困難なケースもあります。

また、書籍や新聞を読んだり、インターネットで調べ物をしたりするのも難しいと感じることがあります。読み上げソフトや拡大表示機能の整備が進められていますが、すべての情報が対応しているわけではなく、十分に活用できない場面もあります。買い物では商品の位置が把握できず、価格表示や成分表の確認も難しく、店員の助けが必要となる場合が多いです。

金銭の取り扱いも悩みのひとつです。紙幣や硬貨の識別は触覚に頼らざるを得ず、自動販売機やATMの操作も視覚情報を基に設計されているため、利用に支障が出ることがあります。日常の何気ない行動にも、工夫や支援が不可欠なのです。

視覚障害者のための福祉・教育支援制度

こうした困難に対処するため、福祉や教育の分野でさまざまな制度が設けられています。特に教育現場では、点字や拡大文字による教材の配布、音声読み上げソフトの導入などが進められています。日本学生支援機構(JASSO)では、進学時の合理的配慮として、入試の際に試験時間を延ばしたり、答案を拡大印刷したりするなどの支援を行っています。

福祉面では、移動支援を目的とした同行援護制度や、点字図書館の利用、盲導犬の訓練・貸与などがあります。自治体が交付する身体障害者手帳を取得すると、税制上の控除や医療費の助成、公共交通機関の割引なども受けられます。生活の質を維持するための相談窓口も各地に設けられており、個別に支援内容を調整する体制が整えられています。

こうした支援制度が存在していても、当事者が情報にたどり着けなければ意味を持ちません。そのため、自治体や教育機関が積極的に情報提供し、誰もが必要な支援を適切に受けられる環境の整備が大切です。視覚障害があっても、自分らしく生活できるよう、社会全体が支える仕組みの拡充が求められています。

参考:シカクの窓 | 視覚障害の情報窓口

参考:視覚障害 | JASSO

視覚障害者を支える道具とテクノロジー

視覚障害の方々が安心して日常を送るためには、適切な支援ツールやテクノロジーの存在が欠かせません。従来は周囲の人的サポートが主でしたが、現在はICTの進展により自立的な生活を後押しする機器やアプリが広く普及しています。視力の状態に応じて選べる機材も多様化しており、生活の質を保ちながら社会とのつながりを保つうえでも、大切な役割を果たしています。

視覚障害者誘導用ブロックやナビ機器

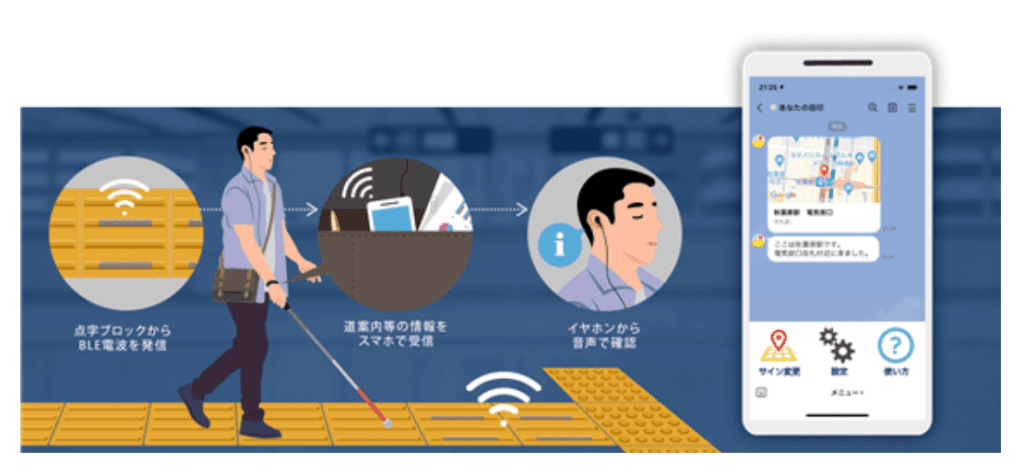

街中で見かける黄色の突起がある舗装材は、「視覚障害者誘導用ブロック」として設置されています。これは、白杖や足裏で障害物や進路の確認をしやすくするための工夫であり、日本工業規格(JIS)にも適合しています。

線状の突起は進行方向を示し、点状の突起は交差点や階段の手前など危険を知らせる役割を担います。

近年では、駅や公共施設の案内に「視覚障害ナビラジオ」などの無線音声案内機器も導入されており、あらかじめ登録された端末が、ビーコン信号を受けて音声で場所や方角を伝えるしくみが整いつつあります。

また、GPSと連動した音声ナビアプリも登場しており、目的地までの経路案内や周辺情報の取得が可能となっています。

音声読み上げ・拡大機器・アプリの進化

視覚に困難を感じる方が情報を取得する手段として、音声読み上げ機能はとても有効です。スマートフォンではiPhoneに標準搭載されている「VoiceOver」、Androidの「TalkBack」が代表的です。これらは画面上の文字やボタンを読み上げる機能で、操作ミスを防ぎながらアプリの使用やインターネット検索を可能にしています。加えて、新聞や書類を読み取って音声で伝えるOCR(光学文字認識)付きの拡大読書機や、画面上の文字を数倍に拡大して表示できる電子ルーペも普及しています。最近では、読み上げ音声の自然さや操作性も向上しており、高齢者や中途視覚障害者にも扱いやすい設計が工夫されています。

さらに、視覚に配慮したアプリの開発指針や情報保障のガイドラインも自治体によって示されており、視覚障害のある方がより安心してICTを活用できる環境が整いつつあります。

参考:視覚障害者 – Wikipedia

参考:視覚障害のある人【障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン】/千葉県

視覚障害とSDGsの関係

視覚に障害がある人々の生活には、教育・就労・情報アクセスなど、さまざまな困難が伴います。その課題に対して、国際的な目標であるSDGsは、社会全体の仕組みを見直す機会を与えてくれます。特に目標4と目標10は、視覚障害者の教育機会と社会参画に深く関係しています。

誰もが安心して暮らせる社会を築くために、視覚に制限のある人々への配慮や支援は欠かせません。

目標4「質の高い教育をみんなに」との関連

目標4は、すべての人に公平で質の高い教育を保障することを目的としています。視覚に障害がある子どもも、他の子どもと同じように教育を受ける権利があります。日本では、文部科学省が特別支援教育の体制を整え、視覚障害のある児童・生徒に対して必要な支援を行っています。

具体的には、盲学校や特別支援学級での指導に加え、通級による個別指導も実施されています。また、ICTの活用も進んでおり、点字ディスプレイや音声読み上げソフトなどが学習環境の中で活用されています。これにより、視覚情報に依存しない学び方が可能となり、学習の理解や習得の機会が広がっています。

ただし、すべての地域で同様の支援が受けられるわけではなく、指導体制や教材の整備が不十分な場合もあります。教員の専門性の向上や教材の拡充といった課題に、今後も取り組む必要があります。質の高い教育を維持するためには、障害の有無にかかわらず、個々に応じた支援体制の構築が求められます。

目標10「不平等をなくそう」との関連

SDGsの目標10では、国の内外に存在するあらゆる不平等を是正することが掲げられています。視覚障害者に関する不平等は、教育、雇用、公共サービスの利用など、多岐にわたります。たとえば、駅や街中での移動、ウェブサイトでの情報取得、企業での採用活動などにおいて、視覚障害者が不利益を受ける場面は少なくありません。

こうした状況を改善するため、公共空間におけるバリアフリーの推進や、情報のアクセシビリティ確保が進められています。点字ブロックの設置、音声案内装置、視覚支援アプリの活用などにより、少しずつ生活の利便性は向上しています。また、企業においても、合理的配慮の提供が法律で定められ、視覚障害者が安心して働ける職場環境の整備が求められています。

一方で、制度の運用には課題も残されています。就職の際に不利な扱いを受けたり、必要な配慮が職場で十分に理解されなかったりするケースもあります。こうした不平等を解消するには、制度の周知とあわせて、社会全体の理解と意識改革が必要です。

参考:(1)視覚障害:文部科学省

参考:JAPAN SDGs Action Platform | 外務省

視覚障害者に対して私たちができること

視覚障害のある方々が日常生活を安心して過ごすためには、まわりの理解と具体的な行動が欠かせません。

視覚障害は外見では気付きにくく、正しい知識がなければ思わぬ誤解や無理解を招くこともあります。ここでは、私たち一人ひとりが実際にできる配慮やサポートの方法を考えていきます。

相手の状況を尊重する

視覚障害者が困っている場面に出会ったとき、すぐに行動する前に「お手伝いしましょうか」と声をかけて本人の意思を確認することが基本です。突然体に触れるのは不安や恐怖を与えてしまう場合があります。

本人の返答を尊重し、必要であればどのように手を貸してほしいのかを丁寧に聞き取ることが求められます。

間違っても勝手に話を進めたり、弱者として接することは避けましょう。視覚障碍者であっても個人の意思を尊重することが重要です。本人が必要ないといえば、無理に手助けをする必要はありません。

誘導ブロックや白杖の意味を理解し、妨げない意識を持つ

駅のホームや交差点などに設置された点字ブロックは、視覚障害者にとって重要な案内の手がかりとなります。また、白杖は視覚障害があることを示す道具であり、安全な移動に役立っています。

点字ブロックの上に自転車や荷物を置いたり、白杖を持つ方の進行を妨げたりすることのないよう、私たちも常に周囲に注意を払う姿勢が求められます。

私たちにとっては歩道と変わらない道でしかなくても、視覚障碍者にとってはなくてはならない道しるべであることを念頭に置いておく必要があります。

説明の際は見えない前提で言葉を選ぶ

視覚障害のある方と接するときは、相手が視覚情報を得にくいことを意識しながら、具体的かつ端的な言葉を使うよう心がけましょう。

中傷的な「そこです」や「あちらです」といった表現を使用しても健常者にしか伝わりません。そのため具体的に伝えるのがポイントです。例えば「右に3メートルほど進むと階段があります」など、距離や方向を明示すると、相手にとって分かりやすくなります。

視覚障碍者に道順やお店の場所などを説明する場合は、見えていないことを理解したうえで具体的に説明する必要があります。

駅や施設で見かけたら積極的な声かけを心がける

駅構内や公共施設では、点字ブロックや音声案内などが整備されていますが、それでも案内板が読めない、券売機が使えないなどの困難に視覚障碍者は直面してしまうことがあります。

視覚障碍者が困っている場面では、近くにいる人が一言声をかけることで、視覚障碍者の不安を取り除ける場合があります。普段から「支援が必要かもしれない」という視点を持つことが大切です。

声をかける時は背後や横からではなく、視覚障碍者の正面に立ってはっきりとした声で声掛けを行いましょう。急に声をかけられたら、健常者でも視覚障碍者でも驚いてしまうので、しっかりと声が届く距離で正面から声掛けすることもポイントです。

子どもへの教育と理解の促進も必要

視覚障害者への理解を広げていくには、子どもの頃からの教育も欠かせません。子どもは純粋に受け止めてくれる小学生低学年くらいまでの間に、学校や家庭で点字や白杖の意味、支援のあり方を伝えておくと、視覚障碍者についてまっすぐに受け止めてくれます。

子どもたちの正直な支援の気持ちは、将来の社会全体にとっても有益です。視覚障害を持つ方への配慮を当たり前とする文化を育てることが、真の共生社会の実現につなげるためにも、しっかりと次世代に伝えていきましょう。

視覚障害に関するよくある質問

視覚障害に関しては、一般の人がなかなか接する機会が少ないことから、多くの疑問や誤解があるのが現実です。ここでは、実際に多く寄せられる質問を取り上げて、理解を深めるための情報をご紹介します。

視覚障害者は全員がまったく見えていないのですか?

すべての視覚障害者が完全に視力を失っているわけではありません。光の明暗がわかる方や、物の輪郭がうっすらと見える方もいます。弱視の方の場合、明るさやコントラストに敏感なこともあり、環境によって見え方が大きく変わることがあります。

支援する際は、「見え方」には個人差があることを理解する必要があります。

白杖を持っている人に必ず声をかけたほうがよいのですか?

白杖は視覚障害のあることを示す大切なサインです。しかし、すべての白杖利用者が支援を求めているとは限りません。道に迷っている、立ち止まって不安そうにしている様子が見られる場合は、「お困りですか?」と声をかけてみましょう。相手の反応を見ながら、無理のない範囲で手を差し伸べることが望まれます。

視覚障害者はスマートフォンを使えるのですか?

多くの視覚障害者がスマートフォンを活用しています。読み上げ機能や拡大機能、点字ディスプレイと連携した機器などが普及し、メールや検索、移動の際のナビゲーションも可能となっています。こうした技術の進化は、視覚障害者の自立を支える大きな力となっています。

視覚障害者に道案内をするとき、どこを持てばよいですか?

案内をする際は、相手があなたの腕や肘を軽くつかむ形が一般的です。無理に手を引いたり体を押したりすると、かえって不安を与えてしまいます。道中は段差や曲がり角などの変化を口頭で伝えるようにし、相手が自分で状況を判断できるよう支援しましょう。

文字や図を見せても意味がないのですか?

すべての視覚障害者が完全に視力を失っているわけではありません。拡大文字やルーペなどを使えば、ある程度の情報を読み取れる方もいます。重要な情報は、音声や触覚、文字データなど複数の形式で提供することで、より多くの人にとって理解しやすい環境を整えることができます。

まとめ

視覚障害は、視力や視野の機能に制限がある状態を指し、原因や程度によって生活への影響が大きく変わります。加齢や病気、事故、先天的な要因により生じることが多く、本人の努力だけで解消することは難しいものです。そのため、障がいの等級に応じた認定制度や支援制度の活用が不可欠となります。

近年は、誘導用ブロックや音声読み上げ機能などの技術が進化し、視覚に障がいを持つ人の生活を支える手段が広がっています。教育や就労、移動の場面でも支援が充実してきており、障がいの有無にかかわらず、安心して暮らせる社会が求められています。

本記事では、視覚障害に関する基本的な情報から、制度、支援、テクノロジーとの関係まで幅広く整理しました。支援への理解を深めることは、社会全体のバリアフリーの実現につながる大切な一歩です。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS