熱帯病とは、主に熱帯・亜熱帯地域で発生する感染症の総称です。熱帯病は、世界中で多くの人々の健康と生活を脅かしており、マラリアやデング熱などの感染症は、毎年多数の死者を出し、社会・経済的な発展を阻害している要因の一つとなっています。特に、顧みられない熱帯病(NTDs)は、貧困地域で蔓延し、深刻な問題となっているのが現状です。

実は、熱帯病への対策には、医療アクセスの改善と社会的な関心の向上が不可欠なのです。NTDsは、三大感染症(HIV/エイズ、結核、マラリア)とは異なる課題を抱えており、国際的な支援や協力が必要とされています。 この記事では、熱帯病の種類や感染経路、世界と日本の現状を解説し、NTDsがもたらす社会的な影響と国際的な取り組みについて詳しく紹介します。

熱帯病とは?

熱帯病とは、熱帯及び亜熱帯地域に特有、またはそこで流行する病気の総称です。顧みられない熱帯病(NTD)と呼ばれるものも含まれ、貧困層を中心に蔓延する感染症です。

熱帯病は主に、清潔さを確保できない飲料水、不十分な上下水道の衛生環境、粗末な住居環境を有する熱帯・亜熱帯の貧困地域で発生し、蚊などを介して感染します。発熱や皮膚症状など多様な症状を引き起こすのが特徴で、マラリア、デング熱、シカ熱、リーシュマニア症などがあります。

顧みられない熱帯病の発生が報告される国や地域は、70%以上が低所得国や低から中程度の発展途上国や大都市のスラム街で集中しており、貧しい地域に暮らす人々に影響を与え、視力障害や身体の変形などを引き起こします。清潔な飲料水や衛生環境の不足、粗末な住居環境を有する熱帯・亜熱帯地域に限られ、遠隔地、農村部、都市のスラム街、紛争地域などで暮らす貧しい人々が最も危険にさらされています。

参考元:顧みられない熱帯病に対する今までにない進展-WHO報告

顧みられない熱帯病(NTDs)

顧みられない熱帯病(NTDs)とは?

顧みられない熱帯病(NTDs)とは、世界149の国と地域で確認されているWHOが指定する感染症の一群で、主に熱帯・亜熱帯地域の貧困層に蔓延しています。リンパ系フィラリア症、住血吸虫症、土壌伝染性蠕虫症、トラコーマ、リーシュマニア症など20近くの疾患が含まれ、約10億人が感染リスクにさらされています。

NTDsは、特に衛生環境が不十分で、劣悪な衛生環境に居住し、感染した蚊や家畜に接触しやすい環境におかれた貧困層に集中しています。貧困層は感染リスクが高いだけでなく、適切な治療を受けられないことも多く、病気による身体的・経済的な負担が大きくなり、貧困の悪循環を生み出し、社会経済的な発展を阻害する要因となっています。

参考元:三大感染症、顧みられない熱帯病(Neglected Tropical Diseases, NTDs)とは | 三大感染症および顧みられない熱帯病 | 日本製薬工業協会

代表的なNTDsの種類

顧みられない熱帯病(NTDs)とされている21個の疾患は以下の通りです。

- ブルーリ潰瘍:マイコバクテリアによる皮膚感染症。皮膚、骨、軟部組織に重度の損傷を引き起こす衰弱性の疾患。

- シャーガス病:トリアトミンバグとの接触、汚染された食物の摂取、感染した輸血、先天性感染、臓器移植、または実験室での事故により伝播。

- デング熱とチクングニア熱:蚊が媒介するウイルス性疾患で、インフルエンザに似た症状を引き起こし、重篤な障害や痛みを伴う。

- Dracunculiasis(ギニア虫症):寄生虫に感染したミジンコで汚染された飲料水を介して伝染する蠕虫感染症。

- エキノコックス症:サナダムシの幼虫が人間の臓器に病原性嚢胞を形成することで引き起こされる疾患。

- 食品媒介性トレマトジアーゼ:幼虫の寄生虫で汚染された魚、甲殻類、野菜の摂取により感染する一群の疾患。

- ヒトアフリカトリパノソーマ症(睡眠病):ツェツェバエの咬傷により伝播する原虫感染症。寄生虫が中枢神経系に侵入するのを防ぐための治療がなければ、ほぼ100%致命的。

- リーシュマニア症:感染した雌のサシチョウバエの咬傷により伝播する一群の原虫感染症。最も重篤な内臓型、一般的な皮膚型に分かれる。

- ハンセン病:成長の遅い細菌による感染が原因の複雑な疾患で、主に皮膚、末梢神経、眼に影響を及ぼす。

- リンパ系フィラリア症(象皮病):蚊によって伝播され、成虫がリンパ系に寄生する蠕虫感染症。再発性の痛みを伴う炎症と手足や性器の異常な腫れを引き起こす。

- ミセトーマ、色芽球菌症および他の深部真菌症:皮膚および皮下組織の慢性進行性の破壊性炎症性疾患で、通常は下肢に影響を及ぼす。

- ノーマ:口と顔の重度の壊疽性疾患。非特異的な細菌、修正可能な危険因子、根本的な社会的決定要因が関与している。

- オンコセルカ症(河川盲目症):感染したクロバエの咬傷により伝播する蠕虫感染症。成虫が幼虫を産むときに重度のかゆみや眼の病変を引き起こす。

- 狂犬病:感染した動物、特に犬の咬傷により伝播する予防可能なウイルス性疾患。症状が現れると必ず致命的になる。

- 疥癬およびその他の外部寄生虫症:ダニ、ノミ、シラミによって引き起こされる皮膚感染症のグループ。疥癬は、ヒゼンダニが皮膚の上層に潜り込み、卵を産むときに発生し、激しいかゆみや発疹を引き起こす。

- 住血吸虫症(ビルハルツ住血吸虫症):淡水カタツムリから放出された幼虫が、感染した水と接触したときに人の皮膚に浸透することで感染する吸虫感染症のグループ。

- 毒蛇咬傷:毒蛇の咬傷により注入された毒素によって引き起こされる生命を脅かす可能性のある状態。多くの場合、急性の医療緊急事態の原因となる。

- 土壌伝播蠕虫症:人間の糞便で汚染された土壌を介して伝播する蠕虫感染症。貧血、ビタミンA欠乏症、発育阻害、栄養失調、腸閉塞、発達障害を引き起こす。

- テニア症と嚢虫症:テニア症は、人間の腸内の成虫のサナダムシによって引き起こされる。嚢虫症は、人間が脳を含む組織で幼虫として発育するサナダムシの卵を摂取したときに発生する。

- トラコーマ:感染性の眼または鼻汁との直接接触により伝播し、危険な生活環境や衛生習慣に関連する細菌感染症。

- ヨーズ:主に皮膚と骨に影響を与える慢性の醜い細菌性疾患。イチイに似た他の風土病性トレポネーマ感染症もNTDsとされる。

参考元:2025年「世界NTDsデー」に向けたNTDsの概要

三大感染症と顧みられない熱帯病(NTDs)の違い

| 比較項目 | 三大感染症(エイズ・結核・マラリア) | 顧みられない熱帯病(NTDs) |

|---|---|---|

| 国際的な認知度 | 高い。長年にわたり国際社会の注目を集め、報道や啓発活動も活発です。 | 低い。十分な関心を得られず、「顧みられない病気」とされてきました。 |

| 対策への資金投入 | 多額の資金が継続的に投入され、グローバルな支援体制が整備されています。 | 資金や人材の投入が限定的で、支援は地域や団体ごとに差があります。 |

| 予防・治療体制 | 国際機関や各国政府による大規模なプログラムが展開されています。 | 一部で薬剤提供などが行われていますが、包括的な対策は不十分です。 |

| 影響対象層 | 全年齢層に感染する可能性があり、死亡率の高さが課題です。 | 主に低所得地域の住民が影響を受け、慢性的な障害や生活困難を引き起こします。 |

| SDGsとの関連性 | SDGsの健康関連目標に直結し、指標にも反映されています。 | SDGsの貧困・健康・教育など広範な目標に関わるが、具体的な評価が遅れています。 |

三大感染症(エイズ・結核・マラリア)と顧みられない熱帯病(NTDs)は、いくつかの重要な違いがあります。注目度については、三大感染症は国際的な関心を集め、多額の資金と資源が投入されてきました。一方、NTDsは長年にわたって十分な注目を集めてこなかったため、「顧みられない」と呼ばれています。対策面では、三大感染症に対しては大規模な予防・治療プログラムが実施されていますが、NTDsへの取り組みは限定的です。

影響の観点では、三大感染症は高い死亡率と広範な感染拡大が特徴ですが、NTDsは主に貧困層に影響を与え、長期的な障害や社会経済的な負担をもたらします。NTDsへの取り組みは、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に不可欠であり、国際社会の協力が求められています。

参考元:三大感染症について|外務省

エイズ

エイズは、体の免疫システムに重要であるリンパ球などの免疫細胞を破壊してしまうウイルスで、免疫力が落ちてしまった時に普段ならかからないようなウイルスにも感染しやすくなってしまうのが、特徴です。

主な感染経路は、性的接触や血液感染、母子感染があります。エイズは全国の保健所で無料で匿名検査が受けられます。

早い段階でHIV検査を受けられれば、発症を抑えて感染していない人と同じ生活が送れる場合も増えています。

予防するためには注射器の使い回しや、性的接触がある場合にはコンドームの利用を徹底するなどが挙げられます。

結核

結核は風邪のような症状が2週間程度続く、結核菌による感染症です。結核の症状が悪化してしまうと、血痰がでたり呼吸困難が起こったりする重い病です。

結核は隔離されるような病気と思われがちですが、主な感染経路としては、結核患者の咳や飛沫、空気感染などで感染します。同じ食器を利用した程度では移ることはありません。

感染しただけでは菌を保有しているだけで症状は出ませんが、発症すると咳やくしゃみなどの症状が出てきます。症状が他の風邪と似ているため発見が遅れがちなので、咳やくしゃみが2週間以上続く場合は、早めに受診をしましょう。

予防方法はBCG注射が日本では一般的です。昔は不治の病と思われていましたが、現在では適切な治療をすれば結核は治る病気です。

マラリア

マラリアはハマダラカという蚊のメスに刺されることで感染してしまう寄生虫病のことです。潜伏期間が長く10日~15日程度経過後に、発熱・頭痛・吐き気などの症状が出てきます。

マラリアは日本ではなく熱帯・亜熱帯地域で流行している感染症で、特に熱帯熱のマラリアは重症化しやすいため、感染後24時間以内に適切な治療を行わなければ、死に至る可能性も十分にある病気です。

予防方法としては、蚊帳などを利用して蚊に刺されない対策を怠らないことと熱帯や亜熱帯地域に行く際は長袖長ズボンといった肌を露出しない服装で行くことがベストです。

熱帯病の世界と日本の現状

熱帯病は世界で10億人以上が感染リスクにさらされている一方、日本でも国内発生例が報告されています。グローバル化に伴う感染症を理解するために、現状把握が重要です。本章では統計や最新データをもとに、世界と日本の熱帯病の現状を解説します。

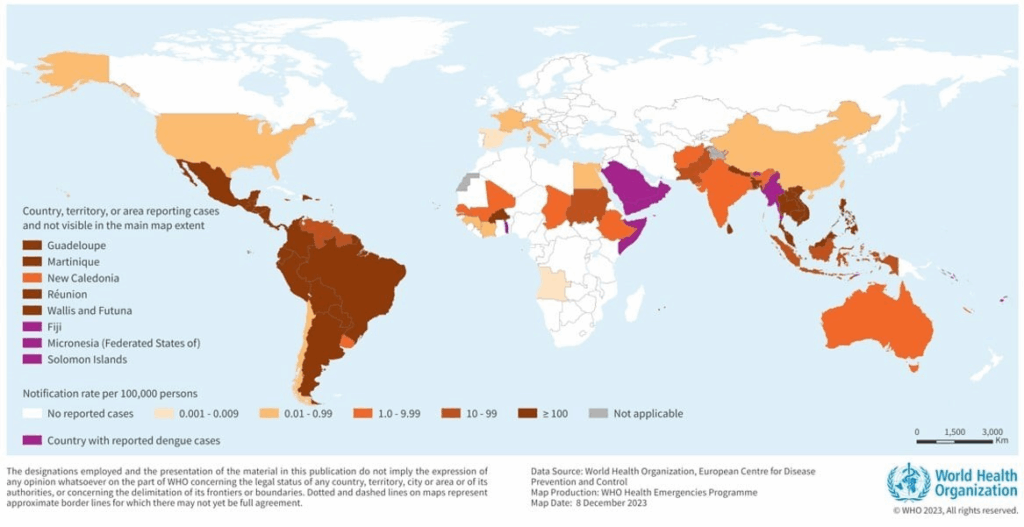

世界の流行地域と患者数

画像引用元:デング熱-世界の状況

デング熱はアフリカ地域で15カ国で報告されています。特にブルキナファソで感染が拡大していて、貧困層や衛生環境の不備が感染拡大の要因となっています。

アメリカ地域でも感染が確認されていて、46の国・地域でデング熱が報告され、2023年は過去最多の症例数を記録してしまいました。媒介蚊の広範な生息域と都市化が感染拡大に寄与してしまっています。

他にも、東地中海地域では9カ国でデング熱の流行が確認されており、脆弱な保健システム、自然災害、気候変動などが状況を悪化させている状況です。ヨーロッパ地域では、デング熱は主に渡航関連の感染で、2023年にはイタリアやフランス、スペインで自国内での感染が報告されています。

媒介蚊の生息域拡大が懸念され、気候変動が感染に適した環境を作り出していると考えられています。

日本以外の東南アジア地域では10カ国で流行が確認されていて、2023年はバングラデシュとタイで症例数・死亡数が急増しています。人口密度の高さと都市化が感染リスクを増大させていると考えられます。

日本ではデング熱の感染は渡航感染のみで2014年、2019年と2024年の3例が報告されています。

西太平洋地域では8カ国・地域で50万人以上の患者と750人の死亡が報告されています。高温多湿な気候と都市化が感染拡大の背景となっています。死亡者が多く出ていることもあり、いかにデング熱が恐ろしいかがわかります。

参考元:デング熱-世界の状況

日本国内の現状

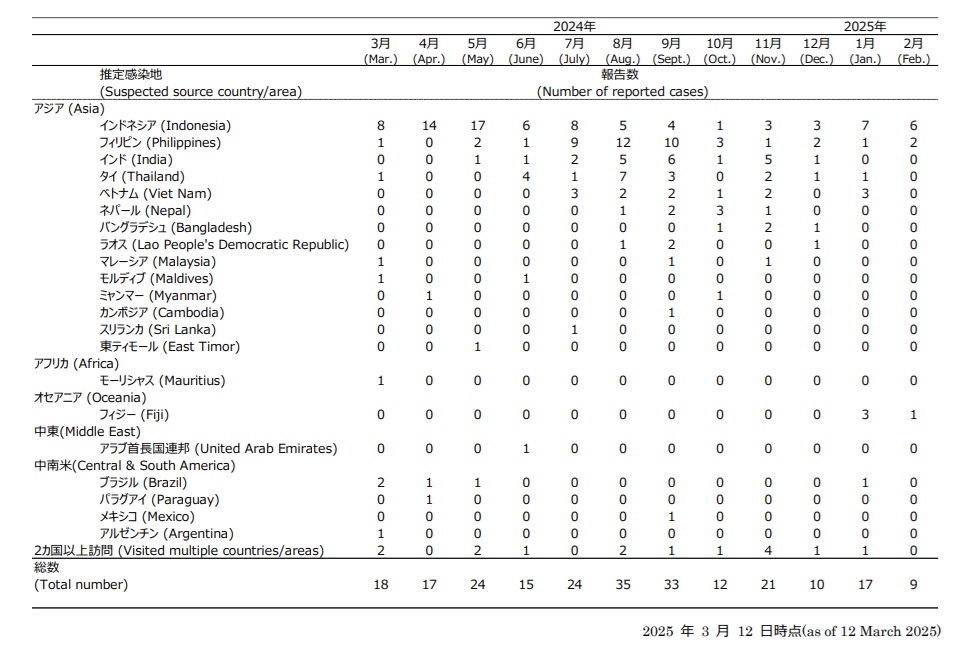

画像引用元:過去 12 か月の月別の輸入デング熱症例の報告数, 2024 年 3 月~2025 年 2 月(2025 年 3 月

12 日時点)

日本では、熱帯病の中でもデング熱の輸入症例が毎年報告されています。過去12か月(2024年3月~2025年2月)の月別報告数を見ると、8月から9月の期間に増加しており、1か月で30件を超えています。一方で12月から4月の期間は20件以下と、比較的少なくなっています。また、1年間通してのデング熱の総報告数は235件に上ります。

推定感染地として最も多いのは、インドネシア、フィリピン、インド、タイの4か国で、東南アジアや南アジアからの輸入症例が大半を占めており、近年は日本人の海外渡航者数の増加に伴い、輸入症例の報告数も増加傾向にあります。

参考元:Dengue_imported_202503.pdf

熱帯病の感染が広がる原因

熱帯病の感染が世界的に広がっています。その背景には、グローバル化による人や物の移動、都市化による人口密集、気候変動などがあります。本章では、熱帯病の感染が広がる原因について、社会的・環境的要因、人口移動、媒介生物の観点から解説します。

社会的や環境的要因

熱帯病の感染拡大には、貧困、不十分な衛生環境、限られた医療アクセス、教育レベルの低さなどの社会的・環境的要因が大きく影響しています。

貧困は、適切な住居、清潔な水、衛生設備へのアクセスを制限し、感染リスクを高めます。不十分な衛生環境は、媒介動物の繁殖を助長し、病原体の伝播を容易にします。また、貧困層は予防や治療のための医療サービスを受けられないことが多く、感染が拡大しやすくなります。

教育レベルの低さは、熱帯病に関する知識や予防措置の理解不足につながります。その結果、感染リスクを高める行動をとる可能性が高くなります。

さらに、急速な都市化は衛生環境の悪化を引き起こし、感染リスクを増大させます。

人口移動

人口移動は、熱帯病の感染拡大に大きな影響を与えています。出稼ぎ労働者や難民の移動は、感染地域から非流行地域へ病原体を運ぶ可能性があります。例えば、中東諸国で働くアジア人労働者がデング熱を持ち込んだ事例が報告されています。

観光客の移動も感染拡大の要因となります。東南アジアから帰国した旅行者がデング熱を発症し、国内での二次感染が起こったケースもあります。

グローバル化に伴う人や物の移動の増加は、熱帯病の感染拡大を加速させています。国境を越えた人口移動により、これまで非流行地域だった地域でも感染リスクが高まっています。

熱帯病を広げる蚊などの媒介生物

熱帯病の感染拡大には、媒介生物の存在が大きく関係しており、

マラリアはハマダラカ属の蚊によって媒介されます。都市化に伴う環境変化は、これらの蚊の繁殖に適した条件を作り出し、感染リスクを高めています。

蚊以外にも、ダニ、サシチョウバエ、巻貝などの媒介生物が熱帯病の感染拡大に関与しています。リーシュマニア症は、サシチョウバエによって媒介され、住血吸虫症は淡水産の巻貝が中間宿主となります。

媒介生物の生息域拡大は、熱帯病の非流行地域への感染拡大を促進しています。温暖化や都市化によって、これまで生息していなかった地域でも媒介生物が定着し、感染リスクが高まっています。

熱帯病がもたらす課題・影響

熱帯病は社会全体に深刻な影響を及ぼします。医療アクセスの格差や社会的な無関心は、問題をさらに悪化させる要因となり、放置すれば社会経済的な損失につながりかねません。本章では、熱帯病がもたらす課題について詳しく解説します。

医療アクセスの格差

熱帯病がもたらす大きな課題の一つに、医療アクセスの格差があります。多くの流行国では、医療インフラが脆弱で、診断や治療のための設備が不足しています。特に農村部や遠隔地では、医療施設へのアクセスが限られ、患者が適切な治療を受けられないことがあります。

必要な薬剤や人材の不足

薬剤の不足も大きな医療アクセスの格差となっています。熱帯病の治療に必要な薬剤の入手が困難な場合もあり、品薄や高価格、偽造薬の流通などの問題が存在し、患者が質の高い治療を受けられない状況があります。

また人材の不足も著しく、医師や看護師が発展途上国では足りない場合が多々見受けられます。人手が足りなければ、適切な処置が適切なタイミングで行えません。

この医療アクセスの格差は、患者の健康状態や生活の質に直接的な影響を及ぼします。適切な治療を受けられないことで、症状が悪化し、合併症のリスクが高まります。

必要な薬剤がそもそも国内に流通していない場合もあるため、輸入に頼っている国々もあります。薬が入ってこないと治療も進められないので、医師や看護師がいたとしても患者さんを救えない場合が出てきてしまいます。

治療費の負担

先進国であるアメリカでも起こりがちな治療費の負担による貧困問題があります。先進国だけでなく、保険制度が充実していない発展途上の国々では、医療費が全額自己負担となるため、治療費の負担から貧困に陥ったり、就労や就学の機会を失ったりする可能性もあります。

他にも医療費を借金したり家財を売りに出したりして、医療費を捻出している場合も数多くあります。

治療費の負担は貧困層にとっては命のかかわる問題であり、治療費が払えずにそのまま亡くなってしまうことも十分に起こりえます。

地域社会にとっても、医療アクセスの格差は大きな損失となります。感染拡大を防げず、社会経済的な発展が阻害されます。

医療インフラの整備

医療インフラの整備は、発展途上国を中心に多くの国々での大きな課題となっています。医療インフラを整備するためには、正しい情報の拡散や医師や看護師の確保など、多くの問題が山積みのためすぐに解決できるものではありません。

発展途上国だけの力で解決は難しいため、先進国が支援をすることで医療インフラの整備をしていく必要があります。特に医療制度などは整っていない国が多いため、少しづつでも進めていくべきという声が多く聞かれます。

医療インフラの整備、薬剤供給体制の強化、地域間格差の是正など、包括的な対策が求められています。すべての人々が公平に医療を受けられる環境づくりが、熱帯病対策の重要な課題となっています。

社会的な無関心

熱帯病は、主に開発途上国の貧困層に影響を及ぼすため、先進国を含む国際社会の注目を集めにくい傾向があります。また、マラリアや結核などの三大感染症と比べて、顧みられない熱帯病(NTDs)は認知度が低く、十分な対策が取られていない現状があります。

この社会的な無関心は、熱帯病対策の遅れや資金不足につながっています。各国政府やドナーの優先順位が低くなり、研究開発や医療体制の整備が進まない状況で、製薬会社にとっても市場性が低いため、新薬開発への投資が限られています。

熱帯病の具体的な流行・発生事例

近年、気候変動や都市化、国際的な人の移動などが影響し、熱帯病の発生地域が拡大しています。かつて限られた地域でのみ見られた感染症が、他の地域へも広がる傾向を見せており、世界保健機関(WHO)や各国の保健当局は警戒を強めています。とくに2024年に入ってからは、アジアやアフリカなどの途上国を中心に患者数の増加が目立ち、早急な対策が求められています。

世界の流行事例

顧みられない熱帯病(NTDs)は、地域によって流行する感染症が異なり、それぞれに固有の社会的・環境的背景を持っています。特定の気候や生活環境に適応した病原体や媒介生物によって、各地で深刻な健康被害が広がっています。以下では、アフリカ、中南米、東南アジア地域での代表的な感染症とその拡大状況を紹介します。

アフリカ

ハンセン病は2023年に、アフリカ地域の47カ国のうち45カ国から2万1,043人(11.5%)の新規症例が報告されました。特に、コンゴ民主共和国やエチオピアなど6カ国では、1,000人以上の新規感染者が確認されています。

貧困や栄養不良、早期診断体制の遅れが依然として流行の根底にあり、根絶に向けた継続的な支援が不可欠です。皮膚や神経への障害をもたらすこの病気は、放置すると後遺症や差別の原因にもなっています。

参考元:ハンセン病 |世界保健機関(WHO) |アフリカ地域事務所

中南米

シャーガス病は主にラテンアメリカの21カ国で常在しており、約700万〜800万人が感染していると推計されています。その大部分はラテンアメリカ地域に集中しており、特にボリビアやアルゼンチン、メキシコなどで高い感染率が確認されています。

この病気は主にサシガメ(吸血昆虫)によって媒介され、感染後は長年にわたり無症状で経過することもあるため、発見が遅れる傾向があります。心疾患や消化器障害を引き起こすケースも多く、慢性化による命のリスクが問題視されています。

参考元:シャーガス病(アメリカトリパノソーマ症)について (ファクトシート)

東南アジア地域

東南アジア地域では、すべての加盟国がデング熱の流行に適した高温多湿の気候条件を有しています。2024年にはインドネシアで急激な流行が起こり、4月時点で88,593人の患者が確認されており、前年の約3倍に達しています。都市化や人口密度の上昇により、媒介蚊の繁殖環境が拡大しており、住民の間での感染リスクが急増しています。

特に小児や高齢者の重症化が懸念され、ワクチンや予防策の導入が急務とされています。

参考元:デング熱-世界の状況

日本での輸入症例や国内発生例

日本での輸入症例は、2020~2022年の新型コロナウィルスが流行した時期を除くと、200~400件に及んでいます。2023年7月~2024年6月における推定感染地として多いのは、インドネシア、ベトナム、タイ、インドとなっています。

特に日本において注目すべき点としては、2014年に東京都内の代々木公園を中心に発生した国内感染事例があります。これは、海外から持ち込まれた蚊によって引き起こされたと考えられており、国内での感染リスクにも注意が必要です。

参考元:Dengue_imported_202503.pdf

参考元:東京都におけるデング熱の発生事例と蚊媒介感染症|感染症媒介蚊対策について|東京都保健医療局

熱帯病への対策や取り組み

熱帯病への対策には、国際的な協力と国内での取り組みが欠かせません。WHOや各国政府、NGOが連携し、予防、治療、研究、啓発など多角的なアプローチを取っています。本章では、国際機関やNGOの活動、各国政府・自治体の対策、日本国内の法的枠組みと行政対応について詳しく解説します。

国際機関やNGOの取り組み

熱帯病の制圧に向けて、国際機関やNGOが積極的に取り組んでいます。世界保健機関(WHO)は、2012年には、「顧みられない熱帯病(NTD)2020ロードマップ」を発表し、2020年までに10種類の熱帯病の制圧を目指しました。2020年には、「顧みられない熱帯 病(NTD)2030ロードマップ」を発表し、2030年までに持続可能な開発目標 (SDGs) に沿った横断的な目標だけでなく、20の病気と病気のグループを予防、管理、排除、または根絶するためのグローバルな目標とマイルストーンを設定しています。2015年だけで10億人が少なくとも1つの顧みられない熱帯病(NTD)の治療を受けたという成果も出ています。

NGOの活動も活発で、ビル&メリンダ・ゲイツ財団は、熱帯病の研究や治療薬の開発に多額の資金を提供しています。カーターセンターは、ギニア虫症撲滅プログラムを皮切りに、オペレーショナル・リサーチの先駆者としての評判を築き上げ、2006年にはビル&メリンダ・ゲイツ財団から「ゲイツ国際保健賞」を受賞しました。

参考元:顧みられない熱帯病に対する今までにない進展-WHO報告

参考元:顧みられない熱帯病 (NTDs) : 2030ロードマップ | 公益社団法人 日本WHO協会

参考元:ギニア虫症撲滅プログラムの略歴 : 野口英世アフリカ賞 – 内閣府

各国政府・自治体の対策

画像引用元:デング熱対策のためのボルバキアプロジェクト、2026年までにシンガポールの全世帯の50%をカバー

顧みられない熱帯病(NTDs)の拡大を抑えるために、各国の政府や自治体では創意工夫をこらした対策が進められています。特に、媒介蚊の制御に焦点を当てた取り組みが世界的に注目されており、科学技術を活用した先進的な対策が実施されています。ここでは、代表的な事例としてブラジルとシンガポールの戦略を紹介します。

ブラジル

ワールド・モスキート・プログラムでは、ボルバキアという細菌に感染した蚊を人工的に大量に育て、自然界に放つことで、蚊を媒介とする感染症の抑制に取り組んでいます。ボルバキアに感染した蚊は、デング熱などのウイルスを伝播する能力が失われるため、この活動によってデング熱の感染者数は69%も減少しました。さらに、ボルバキア蚊を放った地域では、チクングニア熱の感染者が56%、ジカ熱の感染者が37%減少しました。

参考元:MIT Tech Review: デング熱撲滅へ、ブラジルで「細菌に感染した蚊」を放出中

シンガポール

2016年に国家環境庁が進めてきた、ウォルバキア・プロジェクト(Project Wolbachia)は、デング熱を媒介するアカイエカを駆除するためのものです。

ウォルバキア菌に感染したオスの蚊を飼育し、外に放ちます。

対象地域においてアカイエカの数が8~9割減少し、対象地域の住民がデング熱に感染するリスクは他の地域に比べて約75%も低いことが示されています。

参考元:Wolbachia-Aedes Mosquito Suppression Strategy

日本国内の法的枠組み・行政対応

日本では、熱帯病への対応として感染症法に基づく措置が取られており、対象となる疾患は指定され、1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、5類感染症の一部に関しては医師による届出が義務付けられています。

厚生労働省は、海外の流行状況や国内の発生動向を監視し、必要な情報提供や注意喚起を行っています。

熱帯病の支援窓口や相談先は?

この章では、熱帯病に関する情報提供や相談に乗ってくれる機関をご紹介します。渡航前の事前準備から、感染の疑いがある場合の対処法まで、頼りになる窓口が見つかるはずです。

日本国内の相談窓口

日本国内で熱帯病に関する相談や支援を求める際の主な窓口は以下の通りです。

- 厚生労働省検疫所(FORTH)

- 都道府県・政令市の感染症対策課

- 地域の保健所

- 国立国際医療研究センター病院(東京)、大阪健康安全基盤研究所(旧大阪公衆衛生研究所)

相談する際は、渡航歴、症状、現在の健康状態などの情報を整理しておくことが大切です。また、現地で刺されたり触れたりした可能性のある昆虫やダニなどの情報も役立ちます。

心配な症状がある場合は、早めに相談することが重要です。

参考元:FORTH|厚生労働省検疫所

参考元:国立国際医療研究センター病院|国立国際医療研究センター

参考元:大阪健康安全基盤研究所

海外渡航者向け情報

海外渡航者が熱帯病に関する情報を入手する際、以下の信頼できる情報源を活用することをおすすめします。

- 厚生労働省検疫所(FORTH)

- 外務省海外安全ホームページ

- 国立感染症研究所

渡航前には、これらの情報源を確認し、渡航先の流行状況や予防対策を十分に理解することが大切です。

また、渡航前のワクチン接種も重要です。黄熱ワクチンは入国に必要な国もあります。その他、A型肝炎、B型肝炎、破傷風、狂犬病などのワクチンも検討しましょう。

参考元:FORTH|厚生労働省検疫所

参考元:外務省 海外安全ホームページ

熱帯病のよくある質問

以下に、熱帯病に関する質問を5つピックアップしました。読者の方の疑問が少しでも解決しましたら幸いです。

Q1.日本での熱帯病の感染リスクはある?

日本では熱帯病の感染リスクは比較的低いですが、ゼロではありません。2014年には国内感染によるデング熱の症例が報告されています。また、海外からの輸入症例も毎年発生しています。

地球温暖化による媒介蚊の生息域拡大や、海外渡航者の増加などにより、今後国内での感染リスクが高まる可能性があります。予防策を理解し、国内外の発生動向に注意を払うことが大切です。

Q2.熱帯病の予防法・日常で気をつけること

日本での熱帯病の感染リスクを予防するには、蚊に刺されない対策が重要です。虫除けスプレーの使用、長袖・長ズボンの着用、蚊帳の使用などを心がけましょう。海外渡航時は、渡航先に応じてワクチン接種や予防薬の服用を検討してください。日常的には、蚊の発生源となる水たまりを減らすなど、媒介蚊対策も効果的です。

Q3.熱帯病の治療費は保険適用される?

日本国内で診断・治療を受ける場合、熱帯病の治療費は基本的に公的医療保険の適用対象となります。ただし、一部の予防接種や予防薬は自己負担になる場合があります。

海外での治療費は、原則として自己負担となります。海外旅行保険に加入していれば、保険の種類や契約内容によって治療費が補償される場合がありますが、全額が補償されるとは限りません。

Q4.海外渡航時の注意点は?

海外渡航時は、渡航先に応じた予防接種とマラリア予防薬の服用を検討し、現地の熱帯病流行状況を確認して適切な防蚊対策を取ることが重要です。また、現地の医療事情を調べ、海外旅行保険への加入を検討しましょう。十分な準備と注意を払って、安全で健康的な渡航を心がけることが重要です。

Q5.熱帯病に感染したかもしれないときは?

まずは速やかに医療機関を受診することが大切です。その際、渡航歴や現地での行動、症状の詳細を正確に伝えてください。熱帯病の診断には、渡航歴や症状の情報が非常に重要となります。また、最寄りの保健所や自治体の感染症対策課に相談することも有効です。専門的な知識を持つ医療機関の紹介や、検査・治療の手順について助言が得られます。

まとめ

熱帯病は、世界で10億人以上が感染リスクにさらされている深刻な健康問題です。感染拡大の背景には、社会的・環境的要因、人口移動、媒介生物の存在があります。医療アクセスの格差や社会的な無関心といった課題を抱えており、国際的な取り組みと各国の対策が不可欠です。今後は、医療体制の充実、研究開発の促進、啓発活動の拡大が重要な課題となるでしょう。一人ひとりが熱帯病の脅威を理解し、予防と対策に積極的に参加することが求められています。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS