遠隔診療(オンライン診療)は、病院に通わずとも自宅で医師の診察をリアルタイムで受けられる新しい医療の形です。遠隔診療が可能な病院なら、スマホまたはパソコンとインターネットが使える環境さえあれば、時間や場所を問わず診察が受けられます。

小さなお子さんがいるご家庭や、仕事が忙しくて通院が難しい方でも気軽に医療相談ができることもあり、近年とても注目されているシステムです。遠隔診療は人との接触が制限されていたコロナ禍をきっかけに一気に広がり、慢性疾患の定期的なフォローや小児科診療で特に活用が進んでいます。

本記事では遠隔診療の定義や利用方法・現状と活用事例を分かりやすく解説し、現在抱える問題点や課題解決、普及させるための支援情報も併せて紹介します。

遠隔診療(オンライン診療)とは

遠隔診療(オンライン診療)とは、医師と患者が情報通信機器を活用して、リアルタイムで診察・診断を行う診療行為です。ビデオ通話などを通じて、患者の症状を医師が確認し、診断・処方経過観察などを遠隔で完結させる仕組みで、対面診療と同等の質を保ちながら、地理的・時間的な制約を大きく軽減できる点が最大の特徴です。

特に感染症の流行時など体の接触を避けたい場面や、通院が困難な人にとって安全かつ柔軟に対応できます。

以前は電話での再診も含めて遠隔診療という広い意味での使われ方をしていました。しかし現在はオンライン診療という用語が主流となっていて、ビデオ通話など具体的な技術を伴う診療形態を示す表現として定着しつつあります。通話での診察とビデオ通話による診察は定義上は似ていますが、技術的背景や対象となる行為が大きく違います。

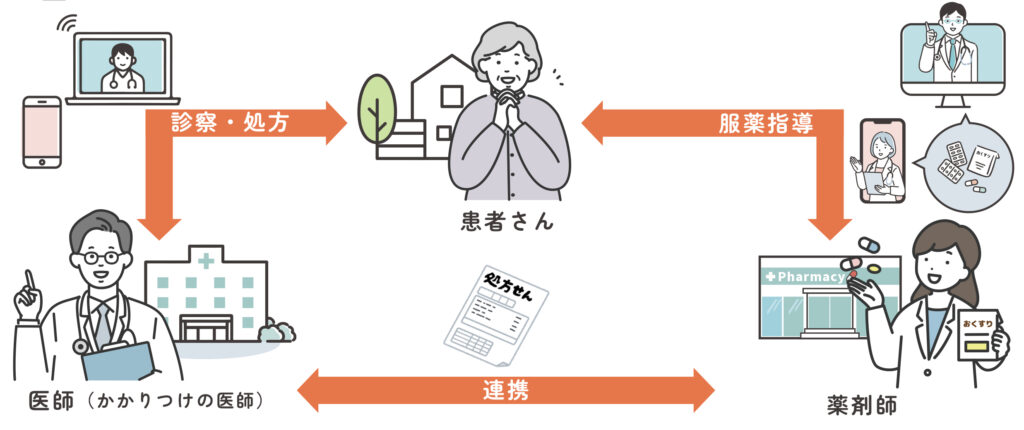

診察や支援の効率化につながる

遠隔診療の普及により、医師・看護師・薬剤師・管理栄養士・理学療法士といった多職種間の連携が飛躍的に進化しています。オンラインカンファレンスでは、地域のかかりつけ医と遠隔地の専門医が患者の症例をオンラインを介して共有し、診療方針についてリアルタイムで意見交換が可能となりました。

さらに患者の同意を得たうえで薬剤師が電子カルテにアクセスし、処方履歴を確認しながら服薬指導を行うことも実現しています。管理栄養士やリハビリ専門職ともデータ共有がスムーズになり、生活習慣の改善や在宅リハビリ支援にも効果を発揮します。

多職種連携ネットワークの発展によって医療の質が向上し、診療や支援の効率化が大きく進んでいます。

遠隔診療(オンライン診療)の現状|普及状況と活用事例

遠隔診療(オンライン診療)の急速な普及はコロナ禍がひとつのきっかけになったことは間違いないでしょう。続いて遠隔診療(オンライン診療)の市場規模やどのような場面で遠隔診療(オンライン診療)が活用されているかを解説します。

遠隔診療(オンライン診療)の市場規模

日本におけるオンライン診療市場は、近年急速に成長しています。IMARC Groupの調査によると、2024年の市場規模は約14億米ドル(約1,900億円)に達するとされ、2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)で拡大し、2033年には約72億米ドルに達する見込みです。

市場の急激な成長を背景に、オンライン診療を正式に届け出る医療機関も着実に増加傾向にあります。日本医師会の発表によると、令和6年(2024年)10月1日時点で届け出済みの医療機関は12,500機関に達しており、都市部だけでなく地方にも広がりを見せています。今後も制度整備や通信インフラの向上により、さらなる市場規模拡大が期待されています。

オンライン診療が日本全国に浸透することで、これまで医師による診察そのものが困難な地域に住んでいる方も、都市部と変わらないレベルの診察が受けられるようになり、医療の質も大幅に向上することでしょう。

コロナ禍を契機に進化する医療現場

新型コロナウィルス感染症の拡大は、オンライン診療の普及を一気に加速させました。2020年4月、厚生労働省は感染拡大防止を目的とした時限的・特例的措置として、以前までは認められていなかった初診からのオンライン診療を課金しました。初診からオンライン診療が可能となったことにより、感染リスクを避けつつ診察を受けたいと考える患者と、院内感染を防ぎたいと考える医療機関の双方から需要が急増した結果、多くの医療機関がオンライン診療の導入に踏み切るようになりました。

また、患者側でも画面越しに診察を受けることへの心理的なハードルが下がり、特に通院が困難な高齢者や子育て世代からの支持が広がっています。現在では、多くのクリニックでオンライン診療が通常の診療手段のひとつとして定着しつつあり、医療の選択肢として確実に存在感を増しています。

慢性疾患・へき地医療・小児科などでの多様な活用事例

オンライン診療は、さまざまな診療分野で実用化が進んでいます。高血圧や糖尿病などの慢性疾患では、定期的な診察や血圧・血糖値の管理を自宅から行えるため、通院の手間が省けるだけではなく、服薬管理の継続性も保ちやすくなりました。また、専門医が不足しがちなへき地や離島でも、遠隔からの診療体制によって医療アクセスが確保されるため、交通インフラの制約も解消され、都市部と変わらない質の診療の提供が可能となっています。

小児科領域では、院内感染リスクを避けたい家庭にとってオンライン診療は有効な選択肢となっていて、自宅で診療と薬の処方が可能であることによって、保護者の通院負担も軽減されるといったメリットが得られるのもオンライン診療の大きな特徴です。慢性疾患・へき地医療・小児科領域での事例は、オンライン診療の多様な可能性と、医療現場の課題解決への貢献を示しています。

なぜ遠隔診療(オンライン診療)が求められているのか?

高齢化の進行・働き方の多様化・医師不足・感染症対策等、現代社会が抱える課題に対応する手段として、遠隔診療(オンライン診療)の導入は世間的にも強く求められています。

医療アクセスの拡大と効率化

遠隔診療は医療機関へのアクセスが困難であった人々に新たな選択肢をもたらしています。山間部や離島といった地理的に不利な地域に住んでいる人々や、仕事や家庭の事情で診療時間内に通院できなかった層が、オンラインを通じて必要な医療を受けられるようになりました。

また、医療機関側でも受付や問診票の事前入力、決済手続きのオンライン化によって業務負担が大幅に軽減されるなど、診療の効率化に対する遠隔診療の役割は大きいです。患者側も診察に呼ばれるまでの待機時間が短縮されるなど、時間的ストレス軽減にも繋がっています。日本では少子高齢化が急速に進行しています。地方の村では過疎化が大きな問題であり、医療機関へのアクセスが困難になる人も増える可能性が高いです。

しかし、遠隔診療が日本全国に普及すれば、限界集落に住んでいる高齢者の医療問題も解決できます。

患者のニーズや満足度の実現

近年、オンライン診療に対する患者のニーズは急速に高まっています。利便性や柔軟な診療形態を求める声が増えており、総務省の調査ではオンライン診療を受診した63名のうち54名が、大変満足または概ね満足と回答しました。通院の負担軽減や迅速な相談が可能であることから、タイムパフォーマンスを重要視する若年層を中心に、オンライン診療を利用したいと考える患者層は拡大傾向にあります。

オンライン診療へのニーズが高まっていることを受けて、医療機関側でも満足度向上を目指し、オンライン診療の導入やサービス充実を加速させる動きが活発化しています。アンケートなどによって届けられる患者の声を反映し、今後はさらに利用しやすい環境整備が進められることでしょう。

医療機関・患者のコスト削減

医療機関の経営環境は厳しさを増していて、運営コスト削減の必要性が高まっています。遠隔診療は導入することで通院患者数の調整やスタッフの業務効率化を図ることができ、経費削減に多大な効果があるとして、近年注目されています。一方、患者側も交通費や通院時間の節約を重要視する傾向が強まっており、経済的・時間的負担の軽減を目的としたオンライン診療の需要が急速に拡大しています。

共働き家庭・定年退職後も働き続ける高齢者の増加に伴ってオンライン診療のニーズは高まることは確実で、医療機関が安定した運営を続けるには遠隔診療(オンライン診療)の導入が必要不可欠です。医療機関と患者双方のコスト削減も図れることもあって、遠隔診療(オンライン診療)は今後も導入する医療機関が増えていくことでしょう。

遠隔診療(オンライン診療)が抱える問題・デメリット

本章では、オンライン診療の普及に伴って可視化された乗り越えるべき課題を取り上げます。特に診断の限界やデジタルデバイド、法制度の問題点に焦点を当てて解説します。

診断の壁とセキュリティ問題

オンライン診療の最大の課題のひとつは、診断の質と安全性の確保です。対面診療では触診や聴診など、五感をフルに使った身体的な診察が不可欠ですが、オンライン診療だと対面診療とまったく同じ診療はできません。診察手段が限られていることから患者の症状に冠する情報が制限され、護身のリスクが高まる恐れがあります。

一方で、セキュリティ面では医療データの流出リスクが常に存在しており、通信システムの障害時や緊急時の医療連携の難しさも指摘されています。このような課題に対応するため、厚生労働省は安全なシステム運用や情報管理の指針を作成し、医療機関に対しては提示された指針に伴った厳格な管理体制の構築が求められています。

ITリテラシーの課題

遠隔診療(オンライン診療)において、ITリテラシーの差は大きな課題のひとつです。患者側ではアプリのインストールやビデオ通話の捜査などに不慣れな方が一定数存在しています。特に高齢者はオンライン診療へのアクセスそのものが難しいことが大きな課題となっています。一方で医療従事者も、システムの捜査やオンライン上での患者対応スキルの習熟が求められます。

双方で捜査に不慣れな方が存在しているという点では、導入や利用において大きな障壁となっていることは否めません。利用者側と医療従事者双方のデジタル技術の習得差を埋めることが、遠隔診療(オンライン診療)を広く普及させるためには必要不可欠です。適切な支援や教育が必要であるとともに、ITリテラシーが低い方でも扱いやすいツールの開発が急ピッチで進められています。

患者・医療機関双方の負担と適応範囲の限界

オンライン診療は、患者側に自宅での通信環境整備と通信機器の準備が必要であるとともに、オンライン上での医師との対話に慣れる必要があります。一方で医療機関側では遠隔診療(オンライン診療)を可能にするための新たなシステム導入費用やスタッフの研修、法的責任範囲の不明確さが課題となっています。

また、オンライン診療には対応可能な疾患が限定されており、心筋梗塞・脳卒中を始めとした緊急対応が必要な疾患・血液検査・レントゲン撮影など大半の検査では対面診療が必須です。現状、遠隔診療(オンライン診療)だけですべての診療を賄えるわけではなく、オンライン診療クリニックの制約は普及するうえで大きなハードルとなっています。

遠隔診療(オンライン診療)の課題解決策

オンライン診療にはさまざまな課題があることは確かですが、課題に対して何ら対策を講じていないわけではありません。遠隔診療(オンライン診療)が抱える課題に対しては現在までに様々な対策が講じられており、その中には確かな効果を残したものも多々あります。

技術・運用の見直し

オンライン診療の普及に向けては、技術と運用の両面での取り組みが必要不可欠です。技術面ではAIを活用した問診支援システムや高精細な映像伝送技術、遠隔診断用のデバイス開発が進められています。先に紹介したシステムや技術が実用化されれば診断精度や利便性の向上が期待できることでしょう。

また運用面では医療機関向けの導入マニュアルや医療スタッフ間でのスムーズな連携体制の整備が必要になります。運用面での課題を解決する対策を進めることによって、オンライン診療は単なる対面診療の代替手段ではなく、地域格差を埋める社会インフラとして定着する可能性を持っています。

サポート体制・教育による解決策

オンライン診療を安心して受診してもらうには、スムーズな運用を支えるサポート体制と医療従事者への適切な教育が必要不可欠です。患者に対してはビデオ通話の事前テスト機能の提供や、24時間対応の診察サービスなどが導入されており、トラブルや不安の軽減に役立っています。

一方で医療従事者に対しては、オンライン診療クリニックにおける問診スキルや通信機器の操作、患者との丁寧なコミュニケーションスキルを習得するための研修スケジュールが義務化されています。さまざまな取り組みによって、誰もが使いやすさを実感する遠隔診療の実現が少しずつ進められており、近い将来多くの人が遠隔診療の恩恵を受けることになるでしょう。

5G・ローカルネットワーク活用など新技術の導入

遠隔診療の進化には5Gやローカルネットワークの活用など新たな技術の導入が大きな役割を果たします。5Gの超低遅延・高精度な映像の伝達により、遠隔地にいる医師であっても詳細に写された映像を使う事で、正確かつ的確な診療が可能です。

また、地域限定のローカル5Gを導入することで医療機関内や地域の施設間での情報共有が安全かつ迅速に行えるようになります。これら新技術の活用によって診察の正確さやスピードの向上に繋がり、より多くの人が安心してオンライン診療を受けられるような環境を整えるための活動が全国で進められています。

遠隔診療(オンライン診療)を普及させるための支援

オンライン診療が抱える課題を解決する活動を進めていくとともに、オンライン診療の導入を検討している医療機関や利用を検討する人々に対しての支援も行われています。

公的補助金による遠隔診療(オンライン診療)設備の支援

オンライン診療を導入する医療機関に対しては、通信機器やシステム整備に必要な費用を補助する制度が整備されています。国や自治体が提供している補助金制度を活用すれば、高額になりがちな初期投資の負担を大きく軽減でき、円滑な導入と安定した運用を実現可能です。

国や自治体のオンライン診療に対する支援策は、地域間で生じるオンライン診療の普及格差を是正するだけではなく、医療格差そのものの改善にも繋がる取り組みとして非常に期待されています。

継続的なフォローアップ・健康相談体制

オンライン診療では治療が完了してからも、医師や看護師が元患者の体調や生活状況を定期的に確認し、必要に応じて健康や服薬の相談に応じられる体制が整えられている場合もあります。オンラインでのフォローがあれば、体調の変化を早期に察知しやすくなるため、特に高血圧や糖尿病といった慢性的な疾患の患者にとっては大きなメリットです。

医療機関によっては、LINEや専用のアプリを使ったフォローアップを導入しており、より身近で安心できる医療サービスの提供が進んでいます。

オンラインで完結する診療の流れ

オンライン診療は、予約から診察、薬の受取までをすべて自宅で完結させられる仕組みとなっています。患者はスマートフォン・パソコン・タブレットを用いてインターネットを利用できる環境で、オンライン診療に対応しているクリニックのウェブサイトやアプリから診療予約を行います。

予約時間になったらビデオ通話を通じて医師の診察を受け、診察後は電子処方せんまたは紙の処方せんが発行され、薬剤師のオンライン服薬指導を受ければすべての診察は終了です。診察費・薬代・薬の配送料はキャッシュレス決済で支払い、薬は自宅もしくは指定した場所へ配送されます。

オンライン診療の一連の流れを簡単にまとめると以下の通りです。

- 予約:スマホやぽそこんなどで診察日時を選択し、事前に問診票を入力

- 診察:ビデオ通話で医師の診察を受ける

- 処方・会計:処方せんを発行し、オンライン決済を実施

- 服薬指導・配送:服薬指導を受けた後、自宅もしくは指定場所に薬が届く

オンライン診療は忙しくて仕事に行く時間がない方や近くに治療を受けたい診療科目の病院がない方、病院まで診察に行くのが困難な方にとって、効率的かつ安心な診療行為といえます。

遠隔診療(オンライン診療)のよくある質問

遠隔診療(オンライン診療)に関してよくある質問に対しての回答例をまとめました。初めて利用を検討している方の多くが感じる疑問や不安に感じる点を解決する内容となっています。

Q1. 遠隔診療(オンライン診療)はどんな機器やアプリが必要ですか?

オンライン診療を受けるにはスマートフォン・パソコン・タブレット端末のいずれかが必要です。加えて快適にオンライン診療を受けるには安定した速度のインターネット回線・カメラやマイク機能・専用アプリやブラウザを利用可能な状態を整えましょう。

Q2. 遠隔診療(オンライン診療)で初診は受けられますか?

医療機関によっては初診からオンライン診療が選択可能なところもあります。しかし、かかりつけ医であることや過去の診療記録を医師が確認できる状態であることなど、条件を満たさなければなりません。初診からオンラインでの診療が可能かどうか、予約前に確認するとよいでしょう。

Q3.予約できる日時などは決まっていますか?

オンライン診療が予約できる日時に関しては医療機関によって異なっており、24時間年中無休でオンライン診療を受け付けているところもあれば、時間が限られている医療機関もあります。また、当日予約が可能なところもあるので、詳しくは医療機関のホームページなどで確認しましょう。

Q4.遠隔診療(オンライン診療)の診療料はどのように決まりますか?

オンライン診療の診察料は保険適用となる治療であれば、対面治療と同じく健康保険が適用されて3割負担となる場合がほとんどです。ただし、オンライン診療情報通信機器を用いた治療として、追加で費用が加算される場合や、システム利用料・予約手数料が加算される場合もあります。

Q5.セキュリティや個人情報の取り扱いは大丈夫ですか?

オンライン診療サービスでは通信の暗号化やアクセス制限・2段階認証など、患者の個人情報が外部に漏れないようにセキュリティ対策が徹底されています。厚生労働省のガイドラインに基づいて医療情報の管理は適切に行われているため、安心して利用できます。

まとめ

オンライン診療は時間や場所の制約を超え、患者が自宅などから気軽に医療を受けられる新たな仕組みとして急速に普及しています。通院による時間的負担の軽減・医療の効率化といったメリットをもたらしている一方で、診察内容の限界やITリテラシーの課題といった問題点を抱えているのも事実です。

しかしAIや、5G技術の導入、サポート体制の構築など技術と運用の改善により課題は着実に解決されつつあります。より安全かつ身近な医療サービスとして、オンライン診療は今後の医療だけではなく社会にとって必要不可欠な存在になっていくことでしょう。

参考:オンライン診療について|厚生労働省

参考:遠隔医療の魅力と課題:日本の現状と展望│記事│オンライン診療・服薬指導の導入支援なら日本調剤

参考:オンライン診療について 国民・患者の皆様へ|厚生労働省

参考:オンライン診療の流れとは?処方薬を受け取るまでの手順を詳しく解説|アイシークリニック【公式】

参考:【2024年最新】医療におけるICTとは?導入のメリットや活用事例を解説 | 株式会社ソラスト

参考:遠隔診療の普及と働き方の変化:医師の新しい働き方と医療の未来 | 株式会社ピクテラ

参考:日本の遠隔医療市場は2033年までに72億米ドルに達する見込み – IMARC Group

参考:オンライン診療のこれからについて情報交換 | 日医on-line

参考:新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療について|厚生労働省

参考:高まる需要!患者ニーズに応えるオンライン診療│記事│オンライン診療・服薬指導の導入支援なら日本調剤

参考:へき地の医療現場におけるオンライン診療の実際

参考:どこでも高品質な医療サービスを! オンライン診療の現在地 | BizDrive(ビズドライブ)−あなたのビジネスを加速する|法人のお客さま|NTT東日本

参考:オンライン診療とは?導入のメリット・デメリット・注意点や医療機関ができる工夫 | 株式会社ソラスト

参考:オンライン診療の普及促進に向けたモデル構築にかかる調査研究(概要版)

参考:医療関係者必見!オンライン診療の料金体系と導入にかかる費用│記事│オンライン診療・服薬指導の導入支援なら日本調剤

参考:電話診療・オンライン診療に関するアンケート結果

参考:「オンライン診療の適切な実施に関する指針」セキュリティ該当部分(抄)

参考:オンライン診療・電話診療でスムーズに患者さまとコミュニケーションを取る2つのポイント|医師向け情報メディア「ドクタービジョン+」

参考:オンライン診療のメリット・デメリット

参考:【医療機関向け】オンライン診療の対象疾患一覧表 | CLINICS(クリニクス)

参考:オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針

参考:オンライン診療研修実施概要

参考:5G時代に遠隔診療はどう変わるか | メディアスホールディングス株式会社

参考:5G時代の「遠隔医療」を考える

参考:遠隔医療に関するホームページ|厚生労働省

参考:フォローアップ – 往診とオンライン診療ならファストドクター

参考:高血圧イーメディカル

参考:資料1 初診からのオンライン診療の取扱いについて

参考:情報通信機器を用いた診療

参考:情報通信機器の運用に要する費用とは | オンライン診療サービス curon(クロン)

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS