スマホ依存症は、現代を生きる私たち誰もが無関係とは言いきれない問題です。SNSや動画、ゲームに夢中になるあまり、気づけば何時間もスマホを手放せない。そんな日常に心当たりはありませんか?

実は、スマホ依存症は心身の不調や人間関係の悪化、生産性の低下など、私たちの生活に深刻な影響を及ぼします。本記事では、スマホ依存症の定義からチェックリスト、原因や影響、今すぐできる対策、相談先までを網羅的に解説します。

スマホ依存症とは?

スマホ依存症は、単なる「使いすぎ」とは異なり、生活に支障をきたすほど使用が制御できなくなる状態を指します。まずはその定義と特徴を確認しましょう。

スマホ依存症とは、正式には「インターネット依存症」や「テクノロジー依存症」とも呼ばれ、日常生活や健康、人間関係に支障をきたすほどスマートフォンの使用をやめられない状態を指します。WHO(世界保健機関)は、2019年に「ゲーム障害(Gaming Disorder)」を国際疾病分類(ICD-11)に加え、依存行動の一種として認めました。これを受け、スマホ依存も類似の構造をもつ「行動嗜癖」として専門家の間で注目されています。

具体的には、トイレや食事中、就寝直前までスマホを手放せない、通知が気になって何度も画面を確認してしまうといった行動が慢性化することが特徴です。依存が進行すると、集中力の低下や睡眠障害、イライラ感、抑うつなどの精神的な不調が現れることもあります。スマホ依存症は、本人が「使いすぎている」と自覚していながらも、やめられないのが大きな問題です。

参考:スマホ依存について | こころの病について | 東邦大学医療センター大森病院 メンタルへルスセンター イル ボスコ

参考:Vol.7 スマホ依存-若者(青年期)への影響と対策-|健康ぷらざPlus

どこからスマホ依存症?セルフチェックリスト

スマホ依存症かどうかを見極めるには、まず日常の行動を振り返り、自分の状態を客観的に把握することが大切です。

スマホ依存症かどうかを見極めるには、まず日常の行動を振り返り、自分の状態を客観的に把握することが大切です。以下のセルフチェックリストに当てはまる項目がいくつあるか数えてみましょう。

<セルフチェックリスト>

| チェック項目 | はい/いいえ |

|---|---|

| 起きてすぐにスマホを確認するのが習慣になっている | |

| SNSや動画、ゲームをやめようと思ってもやめられない | |

| 食事中や人との会話中にもスマホを無意識に触ってしまう | |

| スマホが手元にないと不安や焦りを感じる | |

| 寝る直前までスマホを見ていて、寝つきが悪い | |

| 通知が来ていないのに画面を頻繁に確認してしまう | |

| 外出中、充電が切れることに強い不安を感じる | |

| 集中しようとしても、ついスマホを手に取ってしまう | |

| 1日のスマホ使用時間が5時間を超えている | |

| スマホのせいで家事や仕事、勉強の効率が落ちている | |

| 視力の低下や肩こり、頭痛など体調に変化が出ている | |

| SNSの投稿を見て気分が沈んだり、自分と比較して落ち込む | |

| スマホを長時間使った後、後悔や罪悪感を抱く | |

| オフの日に何もせずスマホだけで1日が終わることがある | |

| 家族や友人から「スマホの使いすぎ」と指摘されたことがある |

<診断結果の目安>

- 3~5個当てはまる → スマホ依存の傾向が見られます。使い方を見直し、生活の中でのスマホとの距離感を意識することをおすすめします。

- 6~9個当てはまる → 依存傾向が強まっている可能性大。心身への影響や生活リズムの乱れがないか注意深く確認してみましょう。

- 10個以上当てはまる → スマホ依存症のリスクが非常に高い状態です。日常生活に深刻な支障をきたす前に、専門機関への相談や具体的な対策の検討をおすすめします。

このセルフチェックはあくまで自己判断の目安です。心身の不調や生活への深刻な影響を感じている場合は、迷わず医師や専門機関に相談するようにしてください。

急増するスマホ依存症|データと実態から読み解く

スマホ依存症は年々増加傾向にあり、若年層を中心に深刻な社会問題となりつつあります。次からは、その広がりや実態をデータを交えて見ていきましょう。

若年層から大人まで広がるスマホ依存症

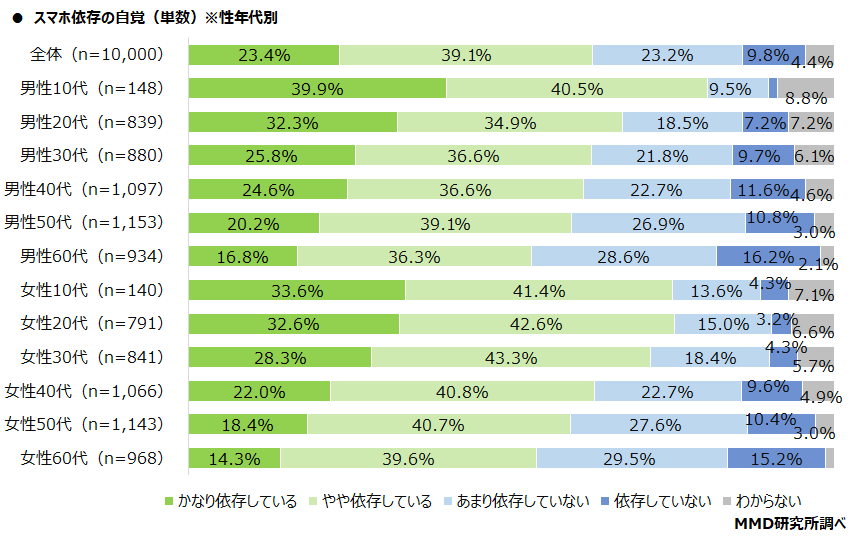

総務省「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」によると、スマホ依存は20代・30代の若年層を中心に高い水準が見られ、世代を超えて拡大しています。最新データでは20代の依存率が約77~78%、30代でも約71%に達しており、40代以降もおおむね50%台と、全世代で依存傾向が根強いことが明らかです。

特に10代~20代女性では依存率が高く、20代女性は78%で男性よりも高い傾向が報告されています。依存の理由として、日常的なSNSや動画視聴、メッセージアプリの長時間利用が挙げられており、単なる若年層の問題ではなく、中高年層にも広がる重要な社会課題となっています。

参考:2024年スマホ依存に関する定点調査

参考:総務省|情報通信政策研究所|情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査

スマホ依存症患者の1日平均利用時間

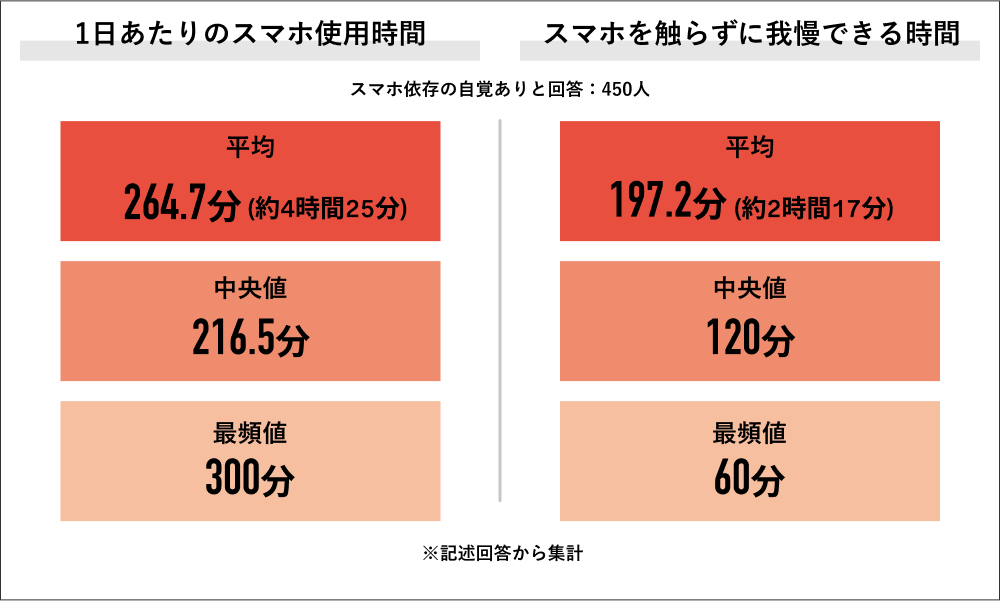

最新の調査によれば、スマホ依存を自覚する人の1日あたりの平均利用時間は約264.7分(約4時間25分)、中央値は216.5分、最頻値は300分(5時間)となっています。依存度が高い人ほど利用時間が長い傾向が明らかで、20代や30代の若年~中年層ほど「4時間以上」の長時間利用者が多いのが特徴です。スマホ依存自覚者の多くは「無意識に時間が経っている」と感じており、SNSや動画視聴、メッセージアプリ利用が主な用途となっています。

加えて、最長の使用時間では10時間を超えるケースも報告されており、生活の多くをスマホに費やしていることがわかります。こうした長時間利用は集中力や生活リズムに悪影響を及ぼしやすく、依存度が高いほどその傾向が強まるとされています。

参考:2024年スマホ依存に関する定点調査

参考:年代別にスマホ依存の実態を調査

コロナ禍・社会的背景と依存率の変化

コロナ禍による外出自粛やテレワークの普及、自宅で過ごす時間の増加が、スマホ依存症や利用時間に大きな影響を及ぼしました。調査によると、コロナ前の1日平均スマホ利用時間は約3時間32分(212分)でしたが、コロナ禍には約4時間54分(294分)と1時間以上増加しています。約8割もの人が「コロナ禍でスマホ利用が増えた」と回答し、増加理由の多くは「対面で人と会う機会の減少」や「在宅時間の孤独感を埋めるため」といった社会的背景に関連しています。

また、テレワークやオンライン学習の常態化により、仕事や勉強のためのスマホ利用も増え、生活インフラとしての重要性が高まりました。一方で「スマホが手元にないと不安」「イライラする」など精神的な依存兆候も増加しています。こうした傾向は社会全体の課題となっており、今後は新しい日常に合わせた健全なスマホ利用が求められます。

参考:コロナ禍でスマートフォン利用時間が増加し、ゲーム障害、ネット依存傾向の割合は1.5倍以上増加 | 2021年 | KDDI株式会社

なぜハマる?スマホ依存のメカニズムと主な原因

スマホが手放せなくなるのは、偶然ではなく脳や心理の働きが関係しています。ここでは依存を引き起こすメカニズムと主な原因を詳しく解説します。

SNSやゲーム・スマホ依存を生むコンテンツ

スマホ依存症の背景には、SNSやゲームなどの「やめたくてもやめられない」コンテンツの存在があります。特にSNSでは、常に更新されるタイムラインや「いいね」「コメント」といったリアクションが脳に快感を与え、承認欲求を刺激します。短時間で気軽に楽しめるリール動画やショート動画も、次々と見てしまう原因となり、時間感覚を麻痺させる一因です。

また、スマホゲームも報酬系設計が巧妙で、レベルアップやログインボーナスなどで継続利用を促します。これらのコンテンツは一見便利で楽しいものですが、無意識のうちに依存のサイクルを作り出す要素を多く含んでいます。スマホ依存症の対策や治し方を考える際には、こうした仕組みに気づくことが第一歩となります。

承認欲求・ストレス・孤独感

スマホ依存症の背景には、現代人が抱える承認欲求やストレス、孤独感といった心理的要因が深く関係しています。SNSでは「いいね」やコメントといった反応が得られることで、一時的に承認されたような満足感を得られますが、それが癖になり、常に他人の反応を求める状態に陥ることがあります。また、仕事や人間関係のストレスを癒す手段としてスマホに逃避し、気づけば長時間使用していたというケースも少なくありません。

さらに、孤独を感じる人ほどオンラインのつながりに依存しやすく、リアルな対人関係が希薄になることで悪循環に陥ることも。こうした心理状態が積み重なることで、スマホ依存症が深刻化していくのです。自分の心の状態を見つめ直すことが、スマホ依存症の治し方や対策を考えるうえで大切な第一歩となります。

「スリップ現象」が深刻化の引き金に

スマホ依存症の回復を難しくする要因のひとつに「スリップ現象」があります。これは、いったんスマホの使用を控えていても、些細なきっかけで再び長時間使用してしまうことを指します。

たとえば、通知音や暇な時間にスマホを手に取った瞬間から、気づけば数時間が経っていたという経験は多くの人にあるはずです。この繰り返しにより「結局また使ってしまった」という自己否定感が強まり、依存がさらに深刻化する恐れがあります。

スリップを防ぐには、事前にルールを決めたり、使用環境を変えるといった具体的な対策が必要です。

スマホ依存症に陥りやすい人の特徴

スマホ依存症に陥りやすい人の特徴を見ていきましょう。

ストレス過多の人

ストレスが多く、日ごろからストレス発散ができていない人は、スマホ依存症に陥りやすい特徴に当てはまります。

ストレスから逃げるためにスマホに依存することで、ストレス解消をしたいと考えてしまう傾向にあります。ストレスがない人に比べても、ストレス過多の人は限られた時間をスマホに消費してしまう場合も多いです。

新しいものに敏感な人

常に新しいものに触れていたい、流行に後れを取りたくないといった人も、スマホ依存症に陥りやすい人の特徴です。

新しい情報をすぐに手に入れられるのは、TVなどのオールドメディアよりも、スマホの方が早いです。そのためスマホが手放せないので、新しい情報にも敏感な人はスマホ依存症になりやすいです。

自分自身の管理が苦手な人

スマホは刺激を簡単に手に入れられるツールです。そのため、刺激を欲してスマホ依存に陥りやすい人は、自分自身の管理がうまくできない人が多くみられます。

自分で自分を管理できずに、気づいたらスマホ依存症に陥っていたという人も実は少なくありません。

スマホ依存症の人が悩む症状

スマホ依存症の人が悩む症状をご紹介します。

スマホがないと感情がコントロールできない

スマホ依存症の人はスマホに触っていないと、離脱症状としてイライラしたり落ち着かなかったりといった症状が見られます。

また感情のコントロールを失ってしまう場合もあり、突然泣き出してしまったり怒り出したりと気持ちが不安定になってしまう場合もあります。

感情のコントロールができなくなってしまうと日常生活にも支障が出てしまうので、注意が必要です。

通知が気になって何も手につかない

スマホはSNSやゲームなどの通知がすぐに飛んできますが、通知をその場ですぐに見ないとソワソワして、いつも通りでいられないというのも、スマホ依存症の症状の一つです。

通知を切ってしまえば解決というわけでもなく、まったく通知が入ってこない状態も不安になってしまう要素になるのも、スマホ依存症の怖いところです。

肩こりやストレートネック

スマホ依存症の人は肩こりが慢性化していたり、ストレートネックになってしまっていたりといった、身体的な症状も見られます。

スマホ依存症がひどい人の場合は、ストレートネックだけでなく、腱鞘炎やスマホ指といって歪んでしまったりといった症状がみられる場合もあります。

また目を酷使しているため、視力の低下やドライアイなどの症状がみられる場合や、めまいや頭痛が起こることも考えられます。

スマホ依存がもたらす深刻な問題

スマホ依存症は心身だけでなく、学業や仕事、人間関係にも悪影響を及ぼします。ここでは具体的にどのような問題が生じるのかを解説していきます。

精神面での深刻な問題

スマホ依存が深刻化すると、うつ病や不安障害、自殺リスクの増加といった精神面への影響が報告されています。

厚生労働省や国立病院機構久里浜医療センターによれば、長時間のスマホ利用者は抑うつ症状や強い不安感を自覚する割合が高く、とくにSNS利用による誹謗中傷や「他者と比較することの疲れ」が自己肯定感の低下や孤独感を助長します。

常時通知に意識が向くことで集中力が落ち、慢性的なイライラや無気力、意欲低下が慢性化するケースも少なくありません。

また、睡眠前のスマホ使用は質の良い睡眠を妨げ、感情コントロールを悪化させることが示されています。過度なスマホ利用は自殺念慮の増加とも関連が指摘されており、心の健康を守る観点からも依存対策が重要です。

身体面での深刻な問題

スマホ依存症は精神面だけでなく、身体面にも多くの悪影響を及ぼします。長時間同じ姿勢でスマホを操作し続けることで、肩こりや首の痛み、目の疲れといった不調が慢性化しやすくなります。

特に「ストレートネック」や「スマホ首」と呼ばれる症状は、現代人に増えている新しい健康リスクです。また、ブルーライトの過剰な浴びすぎにより、睡眠の質が大きく低下することも深刻な問題です。

夜遅くまでスマホを使用することで体内時計が乱れ、寝つきが悪くなったり、熟睡できなかったりといった悪循環に陥りやすくなります。

さらに、運動不足や姿勢の悪化、視力低下など、日常生活に影響を与える身体的症状も無視できません。スマホ依存症の対策や治し方を考える際には、こうした身体への負担にも目を向ける必要があります。定期的に目を休めたり、姿勢を正すなど、日々の小さな工夫が重要です。

学業や仕事・人間関係への悪影響

スマホ依存症は、学業や仕事のパフォーマンス低下を招く大きな要因となります。集中力が続かず、勉強や業務中についスマホを確認してしまうことで、作業効率が落ち、重要な内容を見落とすリスクも高まります。また、SNSなどの通知に気を取られると、深い思考や創造的な作業が妨げられ、達成感のある時間が減ってしまいます。

さらに、人間関係にも悪影響を及ぼします。対面での会話中にスマホを操作する「ながらスマホ」は、相手に不快感を与え、信頼関係の希薄化につながることもあります。スマホ依存症の対策として、集中が必要な場面ではスマホを物理的に遠ざけるなどの工夫が効果的です。長期的に見れば、こうした習慣の改善が学業成績や職場での評価、人間関係の質を大きく左右します。依存の程度をチェックし、早めに治し方を実践することが重要です。

いますぐできる!スマホ依存症の対策と予防法

スマホ依存を防ぐには、日々の行動や環境を見直すことが大切です。ここではすぐに実践できる対策や予防法を、具体的な方法とあわせて紹介します。

利用時間の見直しとルール作り

スマホ依存症の治し方として、まず取り組みたいのが「利用時間の見直し」です。何にどれだけの時間を使っているのかを可視化することで、無意識のうちにスマホを操作している時間に気づけます。たとえば、スマホのスクリーンタイム機能やアプリ使用履歴をチェックすることで、使用傾向を把握できます。そのうえで、「夜21時以降はスマホを使わない」「食事中は手元に置かない」など、自分に合ったルールを決めましょう。

はじめは緩やかでも構いません。無理のない範囲で継続し、スマホとの距離を少しずつコントロールすることが、依存からの脱却につながります。ルールの習慣化が、スマホ依存症の効果的な対策になります。

デジタルデトックスでスマホから離れる

スマホ依存症を改善する方法の一つとして、「デジタルデトックス」が注目されています。これは一定期間スマホやデジタル機器の使用を控えることで、心身のリフレッシュを図る取り組みです。たとえば「1日30分はスマホに触れない時間を作る」など、無理のない範囲でスタートできます。特に休日や就寝前の1〜2時間は、SNSや動画視聴を控えることで、脳の疲れが和らぎ、睡眠の質も向上します。

また、通知をオフにしたり、スマホを別の部屋に置いたりすることで、自然と距離をとれる環境を整えましょう。この習慣は、スマホ依存症の治し方として効果的であり、ストレスやうつ病のリスクを軽減することにもつながります。最初は不安を感じるかもしれませんが、日々の小さな積み重ねが大きな変化を生む鍵となります。

家族・職場でのサポート方法

スマホ依存症を克服するには、家族や職場など周囲の理解と協力が重要です。たとえば家族とは「一緒にスマホを使わない時間を作る」「声かけをしてもらう」といったルールを共有することで、安心してデジタルから距離を取ることができます。

職場では、SlackやLINEの通知を勤務時間内に限定するなど、業務とプライベートの境界を明確にすることが対策になります。

周囲の人が否定的な指摘をするのではなく、習慣改善を応援する姿勢を持つことで、本人のモチベーションも高まります。また、たとえば散歩や読書、会話、趣味の時間など、スマホ以外の活動を積極的に取り入れることで、無意識なスマホ利用を減らし、生活にメリハリを持たせることも効果的です。

スマホ依存症の治し方は一人で抱え込まず、身近な人と連携しながら取り組むことが成功の鍵となります。

スマホ依存を改善するためのアプリの使用

スマホ依存を改善するためのアプリ「Blockin」を利用するのも、おすすめです。

Blockinは様々なブロック機能を搭載しているアプリで、クイックブロックはすぐにスマホをブロックしてくれたり、タイマーブロックであらかじめ利用しない時間を決めてロックをかけることもできます。

他にもロック画面に偉人の名言を表示して、スマホの利用をセーブするよう呼び掛けてくれたり、ロックアウトモードを利用することで完全にできなくすることもできます。

スマホ依存症どこに相談すべき?

スマホ依存が深刻な場合、自力での改善が難しいこともあります。ここでは専門機関や自治体など、相談できる窓口について具体的に紹介します。

医療機関への相談

スマホ依存症が深刻化した場合、自力での改善が難しいこともあります。その際は、専門的な診断とサポートを受けられる医療機関に相談するのが有効です。とくに「精神科」「心療内科」では、スマホ依存症やそれに関連するうつ病、不安障害などの治療を行っている場合があります。初診では、生活状況やスマホの使用傾向、ストレス要因などについて丁寧なヒアリングが行われ、必要に応じて心理療法や薬物療法が提案されます。

また、スマホ依存の治し方として「認知行動療法」などのカウンセリングが効果的とされています。早めの相談は、生活や人間関係への悪影響を防ぐ第一歩です。恥ずかしいことではなく、むしろ自分の心と時間を取り戻すための前向きな選択として、医療機関を活用しましょう。

各自治体の支援情報

スマホ依存症に悩む方を支援するため、各自治体でもさまざまな取り組みが行われています。保健所や市区町村の健康福祉課などでは、スマホ依存に関する相談窓口を設けているところもあります。無料で専門スタッフと話せる機会や、心理カウンセリングの紹介、セルフチェックツールの提供など、地域ごとに異なる支援が用意されています。

また、依存症全般を対象としたセミナーや講演会、当事者や家族向けのサポートグループの紹介もあります。スマホ依存症は放置すると、うつ病や不登校、社会的孤立などのリスクにもつながりかねません。身近な行政サービスを利用することで、早期に対策を講じることが可能になります。まずは自治体の公式サイトや地域包括支援センターに問い合わせ、支援情報を確認してみましょう。匿名相談が可能な窓口もあるため、気軽に一歩を踏み出すことが大切です。

スマホ依存症のよくある質問

スマホ依存症に関しては、多くの人が共通の疑問や不安を抱えています。ここでは、よくある質問とその答えをわかりやすく解説していきます。

Q1.スマホ依存症のなりやすさは遺伝や体質と関係がありますか?

スマホ依存症の発症に明確な遺伝的要因があるとは断定されていませんが、もともと依存傾向が強い性格や衝動性の高い人はなりやすい傾向があります。また、うつ病や不安障害といった精神的な問題を抱えている場合、スマホ依存に陥りやすいとされます。遺伝というよりは、性格やストレスの感じやすさ、生活環境など複数の要因が影響しています。

Q2.スマホ依存症が長期化するとどんなリスクがありますか?

スマホ依存症が長期化すると、うつ病や不安障害などの精神リスクが高まり、睡眠不足や視力低下、肩こりといった身体的不調も増加します。特に思春期・青年期では、自己肯定感の低下や学力低下、いじめや孤立など社会的な問題も起こりやすくなります。

長期間放置すると自殺念慮の増加や人間関係の悪化など、将来にわたり深刻な影響が及ぶ可能性があるため、早期対策が不可欠です。

Q3.スマホ依存症と他の依存症(アルコール・ギャンブルなど)はどう違うのですか?

スマホ依存症は、物質を摂取しない「行動依存症」に分類され、脳内の報酬系を刺激する点でギャンブル依存と共通します。一方、アルコール依存などの「物質依存症」は、アルコールや薬物といった物質が脳に直接作用し、耐性や禁断症状が現れるのが特徴です。

行動依存は日常生活の一部から始まりやすく、完全に断つのが難しいため、利用時間管理や環境調整が予防・改善の中心になる点も大きな違いです。

Q4.スマホ依存症の人がやりがちな「隠れ行動」には何がありますか?

スマホ依存症の人は、家族や周囲に隠れてトイレや浴室、寝室などで長時間スマホを操作したり、会話中や食事中でもこっそり画面を覗くことがよくあります。また「仕事の連絡が来ていた」「調べ物をしていた」などと理由をつけてごまかす、ご利用履歴を消す、使っていないふりをするなどの嘘も目立ちます。

隠れて利用する背景には「注意されたくない」「やめたいけどやめられない」といった葛藤や後ろめたさ、不安な気持ちがあり、依存傾向をさらに強める要因となります。

Q5.スマホ依存症の回復にはどのくらいの期間がかかりますか?

スマホ依存症の回復期間は治療方法によって異なります。軽度の場合は数週間~1か月で改善することもありますが、通院によるカウンセリングでは平均3~6か月の継続通院が必要となる例も多いです。重度で入院治療が必要なケースでは、平均1~3か月の入院期間を経て徐々に回復するのが一般的とされています。回復には段階的な目標設定や環境調整、家族の協力も不可欠です。

まとめ

スマホ依存症は単なる個人の習慣の問題ではなく、心身の健康や人間関係、生産性の低下などを通じて社会全体に影響を及ぼす現代的な課題です。この記事では、スマホ依存症の定義や現状、原因、生活への影響、対策、相談先について解説しました。私たち一人ひとりが問題を正しく理解し、早期に対応することが、健全な社会の形成につながります。まずは身近な生活を見直すことから始めてみませんか。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS