切れ目もない支援という言葉は、聞き馴染みがあるとは言い難い言葉です。そのため、「切れ目のない支援って何?」「なぜ必要なの?」と疑問に思う方もいるでしょう。

切れ目のない支援とはその名の通り、受けたい支援を継続的に受けられることを指します。

実際に、現代社会では年齢や制度の関係で、支援を受けられない人がたくさんいるのです。

本記事では、切れ目のない支援とは何か、その必要性について、母子保健や障害者支援、特別支援教育の実例を紹介しながら解説します。さらに、海外での事例や SDGsとの関連性、についても触れながら誰もが安心して暮らせる社会の実現に向けた切れ目のない支援体制の重要性を伝えていきます。

切れ目のない支援とは

切れ目のない支援とは、妊娠、出産から子育ての各ステージにおいて、途切れることなく一貫した支援を提供することにより、子育て家庭に寄り添う総合的なサポート体制を構築することです。具体的なサポート面はどのように行われているのか、また、包括支援、継続支援という似た言葉も存在するが、どのような点で意味が異なるのか、説明していきます。

切れ目のない支援の対象者

切れ目のない支援の対象者は、妊娠期の女性とその家族が主な対象と思われがちですが、それだけではなく子どもがいる家庭や、特に支援が必要になりやすい障害者家庭も切れ目のない支援の対象者です。

また最近増えている発達障害児や自閉症児を抱えている家庭も、切れ目のない支援の対象者として挙げられます。

「切れ目のない支援の類語との意味の違い

「切れ目のない支援」という言葉を耳にすると、「包括支援」や「継続支援」といった類語が思い浮かぶと思います。これらの言葉は、支援を必要とする人に寄り添うという点では共通していますが、細かな部分を説明するとなると、微妙なニュアンスの違いがあります。

「包括支援」は、さまざまな分野の支援を一体的に提供することを意味します。例を加えながら説明すると、例えば高齢者福祉の分野では、介護サービス、医療や生活支援などを包括的に提供する「地域包括支援センター」があります。この場合、様々な要望に対応できる点が特徴ですが、時間軸という視点では限定的といえるため、切れ目のない支援と比較すると、サポートで寄り添う期間が異なります。

一方、「継続支援」は、時間の経過に伴って変化するニーズに対応し、切れ目なくサポートし続けることを意味します。障害福祉の分野では、就労移行支援から就労定着支援へと、一人一人の状況に合わせて継続的に支援を提供します。ただし、支援の分野が限定的になる傾向があるため、さまざまなニーズに対応していくことが困難です。

| 項目 | 切れ目のない支援 | 包括支援 | 継続支援 |

|---|---|---|---|

| 定義・特徴 | 多様な分野の支援を統合し、人生の各段階に応じて途切れることなく一貫して提供する支援 | さまざまな分野の支援を一体的にまとめて提供する支援 | 時間の経過に応じて変化するニーズに対応し、途切れずに支援を継続すること |

| 支援分野 | 医療・福祉・教育・生活支援など、分野横断的 | 多分野(医療・介護・生活など)にわたるが、提供される期間は限定的 | 特定の分野に限定される傾向が強い |

| 支援の時期 | 長期的・ライフステージに沿って継続 | 一時的・ある状況に限定されることが多い | 長期的だが、分野は限定的 |

| 具体例 | 妊娠期〜出産・乳幼児期〜学童期〜思春期までの子育て支援 | 地域包括支援センター(高齢者に対し医療・介護・生活支援を包括的に提供) | 就労移行支援から就労定着支援へとつなげる障害福祉サービス |

| メリット | 幅広い分野を対象にしつつ、長期にわたり支援が続く | 多方面のニーズに一度に対応可能 | 利用者の変化に応じて、長期的に見守ることができる |

| デメリット | 実現には多機関の連携や体制整備が必要 | 長期的なフォローには不十分 | 支援対象の範囲が狭いため、多様なニーズに対応しにくい |

この事実を踏まえると、「切れ目のない支援」は「包括支援」と「継続支援」の両方の要素を兼ね備えた概念といえます。つまり、様々な分野の支援を統合的に提供しつつ、年をとって生活が変わっても途切れることなく、一貫した支援を続けていくことを意味するのです。

先ほども説明したように、子育ての分野では、妊娠、出産期から乳幼児期、学童期、思春期まで、子どもの成長に合わせた支援が求められます。保健、医療、福祉、教育など、多岐にわたる支援を継ぎ目なく提供することで、子どもに対して全面的に支えることができるでしょう。

切れ目のない支援が必要な場面

切れ目のない支援は、医療、教育、子育て、障害福祉など多くの場面で必要となります。

医療現場

医療の分野では妊娠、出産から子育て、そして高齢期に至るまで、対象人物の年齢に応じた支援が求められます。妊婦健診、乳幼児健診、予防接種などの対象者の健康面でのサポートをしつつ、継続的な健康管理が重要です。また、病気やけがの際には、治療やリハビリを受けることが可能な体制を整えておくことも必要です。

教育現場

教育の場面では、幼稚園や保育園などの幼児教育から学校、そして社会人にいたるまでの教育では、新たな学びの機会や場を設けることが大切です。特に、特別支援教育では、子どもの発達段階に応じた支援や対応が欠かせません。障害のある子どもたちが、ストレスのかからない空間をつくり、その子供たちが自分の可能性を最大限に発揮できるよう、適切なサポートが求められます。

子育て現場

子育ての領域では、幼稚園、放課後児童クラブなど、子育て家庭を継続的にサポートする体制が求められます。仕事と育児の両立を支援し、疎かになりがちな子育て家庭の支援を地域全体で支えていくことが大切です。また、子育ての悩みや不安を気軽に相談できる窓口の設置も重要です。初めての子育てで不安を抱えながら生活を送ることは大きなストレスとなり、自分が気付かないうちに体への負担が大きくなります。

障害福祉現場

障害福祉の分野では、障害のある人が地域で自立した生活を送るために、相談支援、就労支援、生活支援など、個別の状態に応じた継続的な支援が必要となります。また、施設のバリアフリー化や、障害に対する理解を深めることも重要な取り組みの一つです。

このように、切れ目のない支援は、人生のさまざまな場面で必要とされる大切な概念なのです。一人一人の状況に寄り添い、必要な時に必要な支援を届けることが求められています。

なぜ切れ目のない支援が必要なのか

切れ目のない支援は、人生の中で救われている人がいるのが事実ですが、それとは対照的に、年齢や制度の狭間で支援を受けられない人々の存在があります。妊娠から出産、子育て、障害福祉、教育など人生のさまざまな場面で支援が途切れてしまうことによる弊害があるのが問題となっています。

支援が途切れてしまうことによって起こる弊害やその背景について解説します。

年齢や制度の「谷間」が生む支援の空白が存在する

子育ての分野では、乳幼児期から学童期、小学校から高校へと子どもが成長していく過程に沿って、必要な支援の内容も当然変化していきます。

しかし、現時点での制度では、年齢によって支援の対象から外れてしまう場合があるのです。保育所から幼稚園への移行期や、小学校から中学校への進学時など、制度の谷間に陥りやすい時期があります。これは、支援を必要としている人全員に求めている支援を届けるという目標が達成できず、苦しむ人も現れる一つの原因となります。

こうした支援の空白は、子育て家庭の孤立や負担感の増大につながり、特に発達の課題を抱える子どもや、経済的に余裕のない家庭では、必要な支援を受けられないことによる影響は大きく家庭内の問題になります。

また、障害福祉でも同じような課題があります。児童期から成人期への移行期には、年齢の区分によって起こる福祉サービスの利用に関する制度の違いから、スムーズな支援の継続が難しい場合があります。このことは、障害のある人の自立や社会参加の機会を遠ざけてしまう要因につながります。

こうした状況を踏まえ、国では「児童福祉法」や「障害者総合支援法」などの法律に基づき、切れ目のない支援体制の改善を行っています。年齢や制度関係なく、一人一人が求めている支援の内容を提供することが、支援を提供する側の責任として位置付けられているのです。

自治体が切れ目のない支援に取り組むことは、住民の福祉の向上につながります。支援を受けられることが当たり前になる制度作りを今すぐ進めていくことが、この課題を解決するためには必要です。

児童福祉法

児童福祉法を一言でいうと、すべての児童が健やかに育つことを社会全体で保障するための法律のことで、児童福祉法の対象者は、18歳未満の子どもで乳児・幼児・少年と分けられています。

児童相談所や児童養護施設、障害児入所施設、保育所といった施設で専門的な支援を行っています。

親のいない子どもや虐待を受けている子どもなどを包括的に保護する法律です。

障害者総合支援法

障害者総合支援法は、障害のある人や難病の患者が、住み慣れた地域で自立した日常生活・社会生活を送れるよう、必要な支援を総合的に提供するための法律です。

障害者総合支援法で定められている支援は自立支援給付と地域生活支援です。自立支援給付は全国一律で行われている支援です。

少子高齢化・孤立世帯・ひとり親世帯などの社会問題

現代社会では、少子高齢化が問題視されるようになり、若年層が急速に減少しています。核家族化が進行し、地域交流の場や機会が減ったことにより、子育てや介護の問題が出てくる家庭が増えています。特に、母がいない、または父がいないという「ひとり親家庭」では、経済的な困難だけでなく、子育ての負担が一人に集中することで、孤立感を深めてしまうことがあります。子どもの貧困や教育格差など、一つの原因が引き金となって課題が増えていくという最悪な状態になります。

高齢者の分野でも、独り暮らしの人が増加し、家族や地域との関わりが少ない状況が見受けられます。夫婦二人で暮らしていたが、妻もしくは夫が他界してしまい、半強制的に一人暮らしというかたちになってしまうケースが多く見られます。認知症や身体的な衰えにより、日常生活に不安を抱える高齢者は多くいます。しかし、必要な支援につながらず、孤立してしまい、どのような行動をとれば良いかわからないという高齢者が多いのです。孤独死や介護疲れによる虐待など、精神面が原因となって起こってしまう深刻な問題も存在します。

こうした現代社会の問題に対応するためには、分野や年代関係なく、切れ目のない支援体制が必要で、誰もが安心して暮らせる社会の実現につなげていくことが求められているのです。

既存制度の分断・縦割りの課題

現在、子育てや障害福祉、高齢者支援など、様々な分野で支援制度が設けられていますが、これらの制度は縦割りで設計されており、分野間の連携が十分にとれていないことが課題となっています。

障害のある子どもが成人期を迎える際、年齢の関係で、児童福祉制度から障害者福祉制度への移行が必要となります。その際にスムーズな移行が難しい場合が多く、支援対象者にとって不便であると感じてしまう点があります。支援の内容や手続きの違いから、制度の谷間に陥ってしまうことがあるのです。

また、高齢者福祉と医療の連携不足も指摘されています。介護保険サービスと医療サービスが別々に提供されることで、高齢者の状態に合わせた一体的な支援が受けられないことがあります。

こうした制度の分断や縦割りを解消するためには、自治体による関係機関の連携強化が不可欠です。「地域包括ケアシステム」の構築や、「地域共生社会」の実現に向けた取り組みが、国の政策としても推進されています。

自治体が主体となって、福祉、医療、教育などの関係機関をつなぎ、情報共有や協働を進めることで、切れ目のない支援体制を整備することができるのです。制度の狭間に陥る人を生まない、包括的な支援の実現が、自治体に求められている役割といえるでしょう。

切れ目のない支援の実例と制度

切れ目のない支援とは実際にどのようなものがあるのでしょうか。簡単に一つ具体例を紹介すると、医療から介護への切れ目のないサービス提供です。

認知症疾病医療センターの「連携担当者」と地域包括支援センターの「認知症連携担当者」が連携し、専門的な知識などを共有することによって、切れ目のない医療と介護のサービスの質を高めつつ、提供するといった取り組みです。このようにさまざまな支援が実施されています。支援といってもたくさんの分野があるため、代表的なものを分野ごとに整理しました。

| 分野 | 制度名 | 目的・内容 |

|---|---|---|

| 母子保健 | 母子健康手帳 | 妊娠から出産、子育てまでの健康記録と情報提供 |

| 障害者支援 | 障害者総合支援法 | 障害者の自立と社会参加を促進するための総合的な支援 |

| 特別支援教育 | 個別の教育支援計画 | 一人ひとりのニーズに応じた教育的支援の計画と実施 |

上記以外にもさまざまな支援がありますが、代表的なものを上記の表で示しています。具体的な支援内容について、以下で説明します。

母子保健・妊産婦支援

子育て世代包括支援センターは、母子保健法第22条に基づき、市区町村が設置する施設です。この法律では、妊産婦や乳幼児の健康の保持及び増進を図るため、市区町村が必要な支援を行うことが定められています。

全てのこどもが健やかに暮らすこと、また、成長できる環境を提供し、母子保健法や成育基本法などに基づき、妊産婦健診や乳幼児健診、産後ケア事業などを通じて、いろんな場面でサポートが可能な切れ目のない支援を推進しています。 具体的には、妊婦健康診査、乳幼児健康診査、予防接種などを提供しています。

障害者支援

医療的ケア児とは、常に医療的ケアを必要とする障害児のことを指します。例を挙げて紹介すると、人工呼吸器などを使用している子どもが該当します。これらの子どもたちは、医療的なケアを受けながら、発達支援や教育を受ける必要があります。

医療的ケア児への支援では、まずその子がどのような症状であるのか、どのような支援体制を求めているのかを把握し、適切な医療的ケアを対象者に提供することが重要です。そのため、訪問看護や医療機関との連携が必要不可欠となります。また、福祉サービスの利用に関しても、子どもの発達を支援するための取り組みも欠かせません。

各市区町村では、医療的ケア児コーディネーターを配置し、関係機関との連携や家族への相談支援を実施しています。このような仕組みを取り入れることによって、サポートの充実化や家族の不安解消といった成果につながります。

児童発達支援

児童発達支援は、未就学の障害児を対象とした支援です。

子どもの発達状況に応じて、日常生活における動作の指導や集団生活に必要となるスキルの習得などを行います。これにより、子どもの社会生活に関わる基本的な技能を形成し、就学に向けた準備を整えていきます。

就学後は、特別支援学校や特別支援学級、通級指導教室などにおいて、一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導、支援が行われます。さらに、特別支援学校高等部では、職業教育や現場実習の充実を図り、生徒の就労に向けた力を育成します。また、福祉サービスでは、就労移行支援事業所との連携により、職場実習や面接指導などを行います。

具体的な取り組みを紹介すると、ハローワークが主催する企業との名刺交換会において、企業と積極的に名刺交換を行い、障害者雇用や現場実習、卒業後のアフターケアや卒業生の実際の様子等について説明し、進路先や現場実習の受入れ先等の開拓を実際に行うところもあります。

特別支援教育や就労支援

特別支援学校高等部では、卒業後の進路を見据えて、生徒一人ひとりの能力と適性に応じた職業教育が行われています。作業学習や現場実習などを通じて、働くために必要な知識や技能を身につけていきます。

卒業後は、福祉サービスの就労移行支援事業所と連携し、実際の職場での実習や面接指導を受けることができます。また、就職後も職場訪問や相談支援により、仕事上の課題の解決や職場への定着を支援します。

このように、特別支援学校から就労移行支援、そして就労定着支援へと、切れ目のない支援体制が整備されつつあります。学校教育と福祉、労働の連携を一層強化し、障害のある人たちの自立と社会参加を促進していくことが求められています。

今後は、企業における障害者雇用の理解促進や、多様な働き方の実現など、社会全体で障害のある人たちの就労を支える取り組みが期待されます。

参考:医療から介護への切れ目のないサービスを提供

参考:母子保健・不妊症・不育症など

参考:特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参加までの切れ目ない支援体制整備

切れ目のない支援を受けるメリット

切れ目のない支援を受けるメリットをご紹介します。

利用者の負担軽減

切れ目のない支援を受けるメリットとして挙げられるのは、利用者の負担を軽減してくれます。相談の窓口が1つにまとめられるので、何度も同じ話をしたりする必要がなく、スムーズに支援を受け続けられます。

また手続きも一元化できたりと家族側も負担を減らすことができるのは、大きなメリットです。

問題の早期解決

同じ担当者が同じ家族の支援を長期に渡って担当することによって、問題の早期発見に繋げられる点も大きなメリットとして挙げられます。

長期間同じ担当者が担当することによって、小さな変化にも気づくことができるので早めの対処ができるようになります。

また必要な機関との連携がスムーズに取れるので、対応もすぐに行える点が利用者にも大きなメリットです。

安心感を利用者に与えられる

長期的に同じ担当者がサポートを行うことによって、利用者の安心につながります。

毎回別の担当者になってしまうと、利用者本人が心を開いて話せるまでに時間がかかって不安感に繋がってしまいますが、毎回同じ担当者が担当することで、最初から安心して治療や相談なども進められます。

切れ目のない支援の課題と今後の展望

支援をするにあたって自治体の活動を支える人材は必ず必要になってきます。

また、支援をするにあたって、専門機関同士の個人情報に関するやりとりも欠かせません。そのような問題点と解決策についてこの章では解説します。

自治体間の支援格差・人材不足がある

「切れ目のない支援」を提供するためには、母子保健法や児童福祉法などに基づき、市区町村が中心となって各種事業を展開していく必要があります。しかし、各市町村の自治体によって人手の数は異なり、人手不足が問題視されている自治体も存在するのが現状です。特に、専門性の高い人材の確保は大きな課題となっています。また、医療的ケア児への対応など、より高度な知識と技術が求められる分野では、人材不足がさらに深刻化しています。

人材を確保しなければならないというこの課題を解決するためには、国や都道府県による財政支援の見直しと、人材の育成、確保に向けた取り組みの強化が必要です。また、自治体間の連携を強化し、各地域の自治体による格差をなくし、支援の質の向上を図ることも重要です。

情報共有・個人情報保護のジレンマ

切れ目のない支援を対象者に提供するにあたって、支援に必要な情報を関係機関で共有する工程が発生します。情報を共有するため、この工程には常に気を付けなければなりません。

支援に必要な情報であっても、本人の同意なく他機関に提供することは許されません。特に、医療情報や障害の状況など、個人的な情報や機微な情報の取り扱いには慎重に取り扱わなければなりません。

このジレンマを解決するためには、本人の同意に基づく情報共有の仕組みづくりが求められます。例えば同意書にサインしてもらうという過程を増やすというシステムにします。そうすれば同意書によって、どのような用途、どのような手順で情報を交換するのかを確認してもらうことで、専門機関同士の情報交換に関しての問題視はされなくなることが期待できます。また、ICTの活用などにより、安全かつ効率的な情報共有の仕組みを構築していくことも期待されます。

「切れ目のない支援」の実現には、これらの課題を一つひとつ解決していく必要があります。国や自治体、関係機関が連携し、必要な制度の整備と体制の構築を進めていくことが求められています。同時に、支援の担い手である専門職一人ひとりが、高い倫理観と専門性を持って、支援の質の向上に努めていくことも重要です。

切れ目のない支援の今後の展望

「切れ目のない支援」の実現に向けて、今後はDXやAIの活用が大きな役割を果たすことが期待されています。支援の現場では、ICTを活用した情報共有や連携の強化が進められています。また、AIを活用したアセスメントツールの開発なども進んでおり、客観的なデータに基づく支援の実現が期待されます。

一方で、支援の質を左右するのは、やはり支援者の力量です。専門職の養成や研修の充実、多職種連携のスキルアップなど、支援者の育成に向けた取り組みも欠かせません。

DXやAIの活用と、支援者の育成。この両輪を軸に、「切れ目のない支援」の更なる発展を目指していくことが求められています。私たち一人ひとりが、それぞれの立場で、できることから取り組んでいくことが大切だと思います。

海外における切れ目のない支援事例

「切れ目のない支援」は、日本だけでなく、世界各国で取り組みが進められています。ここでは、フィンランドの「ネウボラ」、イギリスの「ファミリー・ハブ」、カナダの「ノーバディーズ・パーフェクト」という3つの先進事例を紹介します。

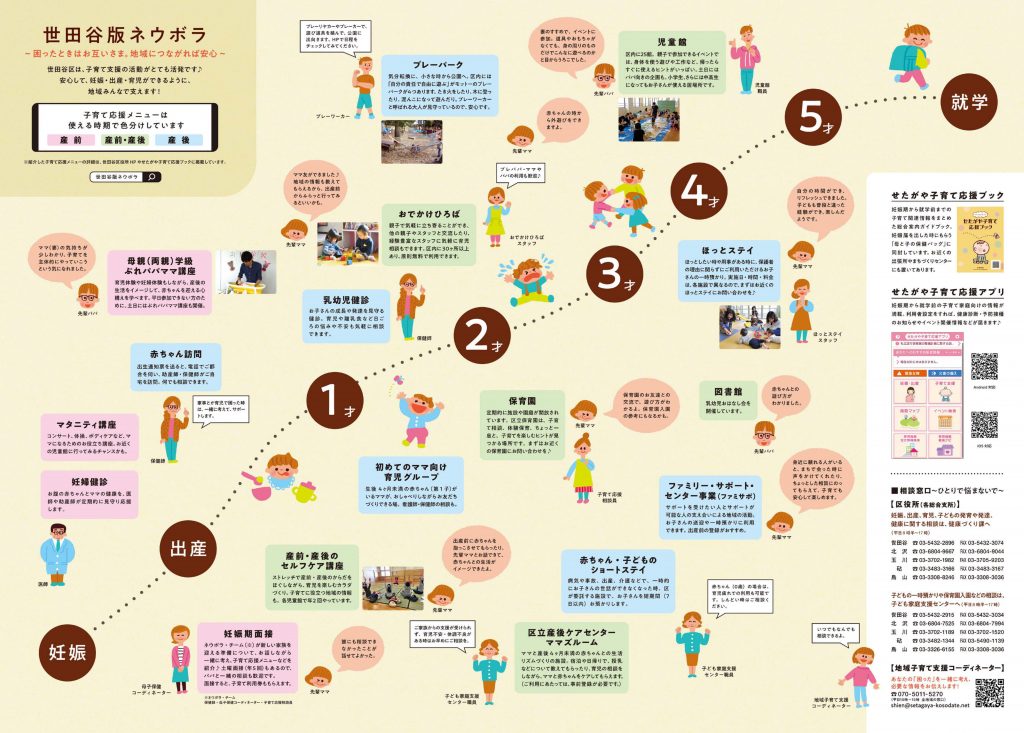

フィンランド「ネウボラ」

フィンランドの「ネウボラ」は、妊娠期から就学前までの子どもと家庭を対象とした包括的な支援システムです。妊婦健診や乳幼児健診、予防接種などの保健サービスに加え、子育て支援や家族支援などを一体的に提供しています。

「ネウボラ」の特徴は、担当の保健師が妊娠期から就学前まで一貫して支援を提供する点です。保健師は、定期的な家庭訪問を行い、子どもの成長発達や家庭の状況を把握し、適切な支援につなげています。また、「ネウボラ」では、父親の積極的な育児参加を促すための支援も行われています。

フィンランドでは、「ネウボラ」を通じた切れ目のない支援が、子どもの健やかな成長と家庭の幸せを支える上で重要な役割を果たしていると評価されています。

イギリス「ファミリー・ハブ」

イギリスの「ファミリー・ハブ」は、地域の子育て家庭を対象とした総合的な支援拠点です。保健サービス、子育て支援、家族支援など、様々なサービスを一か所で提供しています。

「ファミリー・ハブ」では、保健師や助産師、ソーシャルワーカーなど、多職種のスタッフが連携して支援を行います。子育てに関する相談や情報提供、親子のための遊びの場の提供、家庭訪問などを通じて、子育て家庭のニーズに応じたきめ細やかな支援を提供しています。

イギリス政府は、「ファミリー・ハブ」を全国に展開することで、全ての子育て家庭が必要な支援を受けられる体制の構築を目指しています。

カナダ「ノーバディーズ・パーフェクト」

カナダの「ノーバディーズ・パーフェクト」は、子育てに不安や困難を抱える家庭を対象とした支援プログラムです。グループ活動を通じて、子育てに関する知識や技術を学び、仲間との交流を深めることを目的としています。

「ノーバディーズ・パーフェクト」では、子どもの発達や健康、安全、食事など、子育てに関する様々なテーマについて、参加者が話し合いながら学んでいきます。専門スタッフがファシリテーターとなり、参加者の主体性に重きを置きながら、プログラムを進行します。

参考:フィンランド発の「ネウボラ」に学ぶ日本の子育て支援 取り組み事例と普及の課題とは

参考:ノーバディーズ パーフェクト ジャパン

切れ目のない支援とSDGsの関係

切れ目のない支援とSDGsは、目標としている内容に共通点が多く見られます。この章では5つのSDGsの項目を取り上げ、切れ目のない支援との関係性について詳しく解説していきます。

目標1「貧困をなくそう」

SDGsの目標1である「貧困をなくそう」は、あらゆる場所でさまざまな形態の貧困を無くすことを目指しています。この目標を達成するためには、貧困層に対する支援が必要となります。

これには「切れ目のない支援」の概念と大きく関連しています。「切れ目のない」というのは、生涯を通じて、必要な支援を途切れることなく支援対象者に提供することを意味します。

SDGs目標1と切れ目のない支援は、生活する上での経済面でのサポートをし、すべての人が自由で豊かな生活を送れるようにする社会を実現するという点で、理念を共有しています。途切れることなく、継続的に支援を受けることができる環境下で生活を送ることにより、貧困層が自立し、持続可能な暮らしができるようになります。

目標3「すべての人に健康と福祉を」

SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」の達成には、どんな年齢、状況の人にも対応できるような「切れ目のない支援」が大切です。

この「切れ目のない支援」の理念は、SDGsが掲げる「誰一人取り残さない」というモットーにも共通点があり、年齢や健康状態に関わらず、全ての人が心地の良い生活を送ることができる社会の実現は、SDGsの最終的な目標です。

支援対象となる人のライフステージごとに適切な支援を提供して寄り添い、一貫した支援を提供することは、目標3のみならず、貧困や不平等の解消、ジェンダー平等の推進など、SDGsの多くの目標の達成にも貢献します。「切れ目のない支援」の充実は、すべての人に健康な状態を維持してもらえることに直結するものであるといえます。

目標4「質の高い教育をみんなに」

教育の質を確保し、全ての人に学びの機会を提供するには、子供をもつ家庭への支援が必要となり、乳幼児期からの適切な保育、教育の提供、学齢期における学習支援など、各場面に応じた教育支援は、SDGsの「誰一人取り残さない」という理念と重なる部分が多くあります。

また、教育を通じて現代社会の課題点などの理解や若者層の個人の能力やスキルの成長を促し誰一人残さずサポートし、SDGsの他の目標の達成にも寄与します。

「切れ目のない支援」による質の高い教育の提供は、持続可能な社会の基盤となり、理想的な生活を送ることへとつながります。

目標5「ジェンダー平等」

性別関係なく、全ての人が平等な機会と権利を得るためには、社会全体での意識改革、その意識改革を行うための対策が必須です。例えば、教育の場におけるジェンダー平等の推進、職場での男女による差別的な制度の撤廃、性別関係なくワーク・ライフ・バランスを実現させることができる支援など、さまざまな立場、状況に置かれた人に応じた取り組みが求められます。また、新入社員からベテランの社員までを対象に、ジェンダー平等に関する研修を適度に行うことも一つの解決策かもしれません。SDGsの「誰一人取り残さない」という理念に基づき、性別による差別や不平等を解消し、全ての人が尊厳を持って生きられる社会を目指すことが重要です。

また、ジェンダー平等の実現は、貧困の撲滅、経済成長の促進などSDGsの他の目標の達成にも関係します。切れ目のない支援によって、性別関係なくサポートしてもらえるような仕組みをつくり上げていくことが求められています。

目標10「人や国の不平等をなくそう」

SDGs目標10「人や国の不平等をなくそう」という目標はを達成するには、個人の生活状況や国の発展段階に関わらず、全ての人々が平等な機会と権利を得るためにライフステージに応じた支援体制が必要です。

貧困家庭への経済的支援、障がい者の社会参加の促進、途上国の能力開発支援など、様々な側面からの切れ目のない取り組みが求められます。

不平等の解消は、貧困の撲滅、ジェンダー平等の実現、平和な社会の形成など、SDGsの他の目標の達成にも大きく寄与します。

「切れ目のない支援」による不平等の是正は、多くの人を救うことができる力を持っています。国内外を問わず、あらゆる形態の不平等に立ち向かう支援が求められています。

参考:SDGs17の目標

切れ目のない支援に関するよくある質問

以下に、切れ目のない支援に関する質問を5つピックアップしました。読者の方の疑問が少しでも解決しましたら幸いです。

1. 「切れ目のない支援」とは具体的にどのようなものですか?

「切れ目のない支援」とは、妊娠期から子育て期、さらには就学期までを見据えた、継続的で一貫性のある支援体制のことを指します。保健、医療、福祉、教育などの様々な分野の関係機関が連携し、個々の家庭のニーズに応じたきめ細やかな支援を提供します。例えば、妊娠届出時の面接、乳幼児健診、育児相談、子育て支援サービスの提供などが含まれます。

就学後も、学校や放課後児童クラブ、地域の子育て支援拠点などが連携し、子どもの成長と家庭を継続的に支えていきます。このように、「切れ目のない支援」は、ライフステージに応じた様々な支援を切れ目なくつないでいくことで、子どもと家庭の健やかな成長と発達を促す仕組みとなっています。

2. 「切れ目のない支援」はなぜ必要とされているのですか?

核家族化や地域のつながりの希薄化などにより、子育て家庭の孤立化が進んでいます。また、児童虐待の増加や育児不安を抱える親の存在など、子育てを取り巻く環境は複雑化しています。

このような状況下で、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を提供することは、子育て家庭の不安や負担を軽減し、子どもの健やかな成長と発達を促すために不可欠です。

3. 「切れ目のない支援」を受けるには、どのような手続きが必要ですか?

「切れ目のない支援」を受けるための特別な手続きは必要ありません。妊娠届出時に、住んでいる市区町村の子育て世代包括支援センターや保健センターに相談することで、支援を受けることができます。また、乳幼児健診や予防接種などの機会に、保健師や助産師などの専門職に相談することも可能です。支援の内容は、家庭のニーズに応じて個別に調整されます。

妊娠届出時には、母子健康手帳の交付とともに、妊婦面接が行われます。この面接では、妊婦の健康状態や生活状況、支援ニーズなどを把握し、必要に応じて支援プランが作成されます。出産後は、新生児訪問や乳幼児健診の際に、子どもの成長発達や家庭の状況を確認し、支援ニーズに応じた相談や情報提供が行われます。

また、子育て中の親を対象とした育児相談や交流の場、一時預かりなどの子育て支援サービスも、各市区町村の子育て支援拠点や児童館などで提供されています。これらのサービスを利用するためには、各施設に直接申し込むことが一般的です。

4. 「切れ目のない支援」の対象となる人はどのように決められているのですか?

「切れ目のない支援」の対象は、原則として全ての妊産婦と乳幼児及びその保護者です。

特に、支援が必要な家庭については、妊娠届出時の面接や乳幼児健診等で把握し、個別の支援プランを作成します。支援の必要性は、家庭の状況や子どもの発達状況などを総合的に判断して決定されます。

5. 「切れ目のない支援」を受けることで、どのようなメリットがありますか?

「切れ目のない支援」を受けることで、子育てに関する不安や悩みを気軽に相談できる環境が整います。また、子育て支援サービスの情報提供や利用支援を受けることで、子育ての負担が軽減されます。さらに、専門職による継続的な関わりにより、子どもの発達上の問題や虐待のリスクなどを早期に発見し、適切な支援につなげることができます。

これらのメリットを通じて、子育て家庭の質の向上と、子どもの健やかな成長と発達が促進されます。

まとめ

「切れ目のない支援」は、福祉、医療、教育など様々な分野で用いられる概念であり、ライフステージや制度の狭間で生じがちな支援の空白を解消することを目的としています。現代社会における課題の複雑化や、既存制度の縦割り構造が、切れ目のない支援の必要性を高めています。

母子保健や障害者支援、特別支援教育と就労支援の接続など、各分野での実践事例が蓄積される一方、自治体間の格差や人材不足、情報共有と個人情報保護のジレンマなど、課題も山積みです。今後は、海外の先進事例も参考にしつつ、日本の実情に合った仕組みづくりが求められます。

また、切れ目のない支援は、SDGsの多様な目標とも密接に関連しています。貧困の解消、健康と福祉の増進、教育の質の向上、ジェンダー平等の実現、不平等の是正など、社会課題の解決に寄与する取り組みと言えるでしょう。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS