SDGs3「すべての人に健康と福祉を」は、誰もが健康で安心して暮らせる社会を目指す目標です。

世界中の人々が安全な医療を受けられること、予防可能な病気から守られること、地域社会全体で福祉を支えることが求められています。しかし、医療格差や環境問題、災害への脆弱性など、多くの課題も残されています。

本記事では、SDGs3が目指す世界の姿と、私たち一人ひとりができる具体的な行動について詳しく解説していきます。まずは、その内容を理解するところから一緒に始めましょう。

SDGs3「すべての人に健康と福祉を」の内容

画像引用元:【連載SDGs:目標3】「すべての人に健康と福祉を」の企業経営における意味は

SDGs3は、すべての人が健康で安心した生活を送れる社会の実現を目指しています。

この目標には、医療へのアクセス改善や感染症の撲滅、母子保健の向上が含まれています。

また、地域や所得に関係なく、誰もが必要な医療サービスを受けられる環境づくりが重要です。

ここでは、具体的な目標や取り組み内容について詳しく解説していきます。

SDGs3の概要と目標

SDGs3は「すべての人に健康と福祉を」という目標を掲げています。これは、誰もが健康で安全な生活を送れるようにすることを目指しています。

具体的には、母子保健の向上、感染症の撲滅、非感染性疾患の予防、精神的健康の促進が含まれています。

医療へのアクセスを公平にし、所得や地域に関わらず医療サービスが受けられる社会づくりを進めています。

特に注目されるのは妊産婦の健康です。2030年までに妊産婦死亡率を10万人あたり70人未満に減らすことを目標に掲げています。さらに、5歳未満の乳幼児の死亡率も大幅に削減することが求められています。

また、エイズや結核、マラリアといった感染症の流行を終わらせることも目標の一つです。

SDGs3が目指す健康と福祉の実現

SDGs3が目指すのは、単に病気を治療するだけではありません。病気を未然に防ぎ、健康でいられる環境を作ることが重要です。発展途上国では安全な飲み水や衛生環境が整っていない地域が多くあります。これにより、感染症が広がりやすく、子どもたちが命を落とす原因にもなっています。

SDGs3はこれらの問題に対処するため、清潔な水の提供や衛生環境の改善を進めています。

また、先進国においても高齢化社会が進む中、医療負担の軽減や介護サービスの拡充が求められています。

地域と連携した在宅医療や訪問看護の整備も重要なポイントです。

さらに、医療技術の進歩も健康と福祉の実現に役立っています。

オンライン診療や遠隔医療の導入により、医療機関が少ない地域でも診察が受けられるようになっています。

SDGs3と他の目標との関連性

SDGs3は他のSDGs目標とも深く関わっています。

たとえば、目標6「安全な水とトイレを世界中に」は、感染症予防の基盤です。清潔な水の供給があることで、コレラや下痢などの水を媒介する病気を防ぐことができます。

また、目標2「飢餓をゼロに」とも関連しています。栄養が不足すると免疫力が低下し、病気にかかりやすくなります。貧困地域では十分な栄養が得られないことが多く、感染症への抵抗力も弱いのです。

さらに、目標13「気候変動に具体的な対策を」も重要です。気候変動による災害は医療体制を脅かします。洪水や台風などの自然災害が発生すると、医療機関が機能しなくなる場合もあります。

SDGs3のターゲットと指標

SDGs3には13のターゲットが設定されています。具体的には、妊産婦の死亡率削減や乳幼児の健康改善、感染症の撲滅、非感染性疾患の抑制などがあります。これらのターゲットごとに具体的な指標が設けられ、進捗状況が評価されます。

例えば、ターゲット3.1は「2030年までに妊産婦死亡率を10万人あたり70人未満に減らす」です。これには、産前ケアや安全な出産環境の提供が重要です。

ターゲット3.2は「5歳未満の死亡率の削減」で、ワクチンの普及や栄養改善が進められています。また、ターゲット3.3は「感染症の流行を終わらせる」で、結核やエイズ、マラリアの撲滅が目指されています。

これらのターゲットを達成することで、世界中の人々が健康で豊かな生活を送れるようになるのです。国際社会と協力しながら目標達成を目指しています。

SDGs3「すべての人に健康と福祉を」が目標に掲げられている背景・理由

世界中で健康と医療へのアクセスに大きな格差が存在しています。

先進国では当たり前の医療サービスも、発展途上国や紛争地域では十分に受けられない状況です。

日本国内に目を向けると、高齢化社会の進行や地域による医療の偏りも課題となっています。

また、近年の新興感染症や気候変動の影響により、健康へのリスクが高まっています。

次に、具体的な課題とその背景について詳しく見ていきましょう。

世界での健康格差の実態

日本では、体調が悪くなればすぐに病院で診てもらうことができます。

しかし、世界には医療や健康の面で大きな格差があります。貧しい地域では、病院や医師が足りず、適切な治療を受けられない人々が多くいます。

ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の未達成

世界保健機関(WHO)が掲げる「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)」は、すべての人が必要なときに必要な医療を、経済的な困難なく受けられる状態を意味します。

しかし現状では、世界人口の約半数が十分な医療サービスにアクセスできていません。特に低所得国や紛争地域では、医療施設そのものが不足していたり、医薬品が高額で入手できないケースが目立ちます。その結果、予防可能な病気で命を落とす人が後を絶たず、国や地域によって医療を受けられるかどうかの差が「生死を分ける要因」となっています。

UHCの実現はSDGs3の根幹ですが、その達成には依然として大きな課題が残されています。

妊産婦死亡率の地域格差

妊娠や出産に関連する合併症で命を落とす妊産婦は、世界で年間約28万人と推計されています。その多くはサハラ以南のアフリカや南アジアで発生しており、先進国と比べると数十倍もの死亡率の差があります。

出産に立ち会える助産師や医師が不足していること、緊急時に必要な輸血や帝王切開が受けられないことが主な原因です。本来、適切な産科医療を受ければ防げるケースが大半であるにもかかわらず、地域によっては命がけの出産が当たり前になっています。

これは医療体制の格差が女性の命を直接左右している典型的な例といえます。

乳児死亡率の偏り

世界では2021年の時点で、5歳未満で亡くなる子どもが年間約500万人にのぼりました。その多くが予防可能な下痢や肺炎、早産の合併症などによるものです。特にサハラ以南アフリカや南アジアの乳児死亡率は、先進国の10倍以上という深刻な水準です。

清潔な飲料水や栄養補給、基本的なワクチン接種を受けられるだけで救える命が多いにもかかわらず、生活環境や医療インフラの不足によって幼い命が失われています。

乳児死亡率の改善は、単に医療だけでなく、教育・栄養・衛生環境の整備とも密接に結びついているため、包括的な支援が求められます。

感染症による不平等

HIV、マラリア、結核といった感染症は、依然として低所得国で深刻な被害をもたらしています。例えばマラリアは毎年約60万人の命を奪っており、その大半がアフリカの5歳未満の子どもです。

HIVも治療薬が普及している国とそうでない国で大きな格差があり、薬が手に入らない地域では依然として死亡率が高いままです。

こうした感染症は予防法や治療法が確立されているにもかかわらず、アクセスの不平等が「生存率の格差」を生み出しています。医療体制の強化とともに、薬やワクチンを公平に届ける国際的な仕組みづくりが不可欠です。

このような世界の健康格差を無くし、誰もが医療を受けられるようにするためにSDGs3の目標が掲げられています。

日本国内での高齢化と医療アクセスの問題

日本は世界でも有数の長寿国で、国民皆保険により誰もが医療を受けやすい社会です。

それでも、高齢化によって医療の新たな課題に直面しています。高齢者が増えることで、一人ひとりにかかる医療費や介護費も大きくなります。

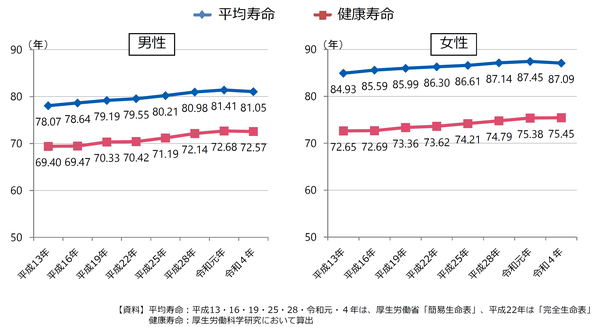

日本の平均寿命と健康寿命の現状

画像引用元:厚生労働省

日本は世界有数の長寿国であり、2022年の統計では平均寿命は男性81.05歳、女性87.09歳とされています。

しかし、単に長生きできることだけでは十分ではなく、「健康寿命」と呼ばれる、日常生活を自立して送れる期間に注目が集まっています。データでは、男性72.68歳、女性75.38歳であり、平均寿命との差、すなわち「不健康な期間」が男性で約8年、女性で約12年も存在するのが現状です。この期間には介護や医療サービスの利用が必要となることが多く、家族や社会の負担が大きくなります。

高齢化が加速する日本においては、寿命を延ばすだけでなく健康寿命を延ばす取り組みが急務とされており、生活習慣病予防やリハビリ、地域包括ケアなどの重要性が増しています。。

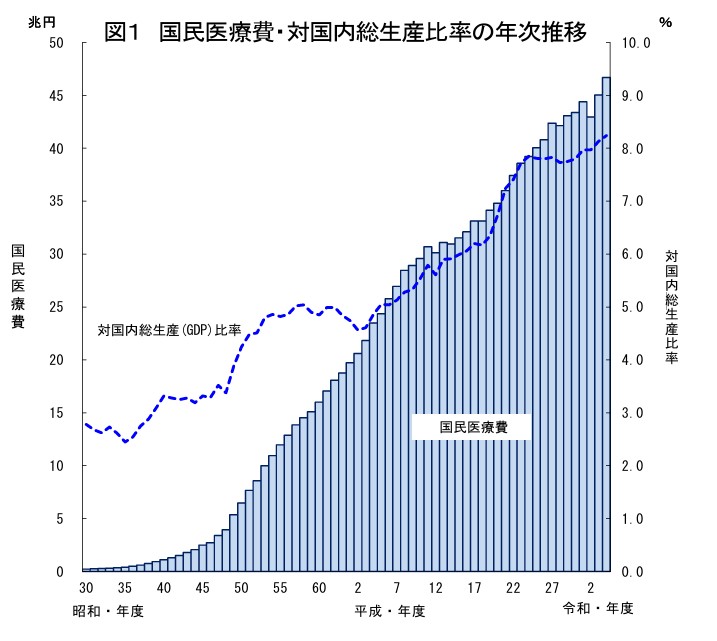

医療費負担の現状と課題

画像引用元:厚生労働省

高齢化の進展とともに、日本の医療費は年々増加し続けています。厚生労働省の発表によると、2022年度の概算医療費は46兆円を突破し、国民医療費全体の約6割を65歳以上の高齢者が占めています。

高齢者は慢性疾患を抱える割合が高く、医療サービスの利用が集中する傾向があるため、今後も負担の増大が避けられません。現行の制度では、現役世代が社会保険料や税金を通じて高齢世代を支える仕組みですが、少子高齢化による人口構造の変化で、このモデルの持続性に疑問が生じています。

また、医療費の自己負担割合の引き上げや、受診抑制につながるリスクも懸念されています。医療費適正化のためには、予防医療やデジタル技術の活用、在宅医療の推進などが重要です。

これらの改革により、国民が安心して医療を受けられる環境と、制度の持続可能性を両立させることが課題となっています。

新興感染症や気候変動による健康リスク

近年、新しい感染症や地球規模の環境変化が私たちの健康を脅かしています。

記憶に新しいCOVID-19のパンデミックでは、2023年1月時点で世界の感染者数は約7億5千万人、死者数は約680万人に達しました。

気候変動と感染症リスクの拡大

気候変動は、気温上昇や異常気象、大気汚染などを通じて感染症の発生パターンを変化させます。例えば、蚊が媒介するマラリアやデング熱は、気温の上昇により、今まで見られなかった地域にも広がっています。

大雨や洪水は排水システムを破壊し、コレラなどの感染症を引き起こすリスクを高めます。また、気候変動は既存の感染症だけでなく、新たな感染症の発生を促す要因にもなり、世界的な問題となっています。特に西太平洋地域やアジアは影響を受けやすく、医療体制や社会経済状況が弱い地域では、そのリスクがより高まります。

この問題に対処するには、感染症の監視体制を強化し、適応策や緩和策を地域ごとに整備することが大切です。排水対策や森林再生、防潮堤の整備と合わせて、医療保健サービスの充実を図ることが、人々の健康を守る上で欠かせません。

新興感染症の拡大と国際的脅威

近年の気候変動や都市化の進展は、未知の病原体による新型感染症のリスクを高めています。エボラ出血熱やCOVID-19のように、野生動物との接触増加や生態系の変化を背景に、新たな感染症が発生するケースが増えています。

気温や降水量の変化によって、動物や昆虫の生息範囲が広がり、今まで存在しなかった地域で病原体が広がる可能性もあります。さらに、航空網の発達により、感染症があっという間に国境を越えて広がる可能性があり、一地域での流行が世界的なパンデミックに発展する危険性もはらんでいます。

このようなリスクに備えるには、国際的な連携による監視ネットワークの強化や、ワクチン・治療薬の迅速な開発体制を整えること確立が重要です。特に低所得国では対応が遅れることが心配されるため、国際社会全体での支援が求められます。

社会的要因による健康脆弱性

気候変動や新型感染症の影響は、全ての人に平等に及ぶわけではありません。特に、貧困層や社会的弱者は医療サービスを受けにくく、感染症が流行した際に重症化や死亡のリスクが高まります。

農村地域やインフラが弱い地域では、洪水や熱波などの気候災害による健康被害が発生しやすく、適切な公衆衛生対策を受けにくい状況にあります。高齢者や持病を持つ人も、感染症に対して抵抗力が弱く、健康格差を広げる要因となります。

このような社会的要因が健康リスクを高めるため、医療体制の強化だけでなく、教育や生活基盤の整備、貧困対策などを進めることによってこそ、気候変動や新興感染症による脆弱性をもとから軽減することが重要です。

今挙げたように新興感染症の流行は国境を越えて人々の健康を脅かしています。SDGs3が目指す「すべての人に健康を」の重要性を改めて示しました。

地球規模の健康リスクに対応するためにも、SDGs3の目標達成を目指していく必要があります。

世界・日本のSDGs3「すべての人に健康と福祉を」の達成状況・問題点

世界と日本では、医療へのアクセスや災害時の対応において多くの課題が残されています。

発展途上国では基本的な医療が届かず、紛争地域では医療体制が崩壊しています。

また、新興感染症の流行も脅威となっており、迅速な対応が求められています。

日本では高齢化や地域医療の衰退、災害時の医療提供体制の脆弱さが課題です。

次に、世界と日本それぞれの現状について詳しく解説していきます。

世界の現状・問題

まず世界の現状と問題点について解説します。

SDGs3の達成状況

SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」は、世界的に見ても達成への道のりは平坦ではありません。国連やWHOの報告によると、近年は新型コロナウイルス感染症の影響により、母子保健やワクチン接種率が大幅に後退しました。例えば、パンデミック前には改善傾向にあった妊産婦死亡率や乳幼児死亡率が、一部の国では再び悪化しているのです。また、結核やマラリアといった感染症も依然として多くの命を奪っており、薬剤耐性菌の拡大も深刻な脅威となっています。

さらに、非感染性疾患(生活習慣病)による死亡は全世界の死因の7割を占めており、特に低・中所得国で急増しています。医療体制の格差は顕著で、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の達成が難しい国も少なくありません。WHOは「現状のままでは2030年までにSDGs3の多くのターゲットが未達成に終わる可能性が高い」と警告しています。

このように、世界は依然として多くの健康課題を抱えており、国際社会が協力して取り組む必要があります。

発展途上国における医療アクセスの不足

発展途上国では、基本的な医療サービスを受けられない人々が多く存在します。

特にサハラ以南のアフリカ地域では、医師の数が極端に少なく、病院も遠くにしかありません。

世界銀行のデータによると、アフリカ地域では1万人あたりの医師数がわずか2人程度です。

対して、先進国では20人以上の医師が配置されています。発展途上国では、予防接種や出産時のケアが受けられないことで、妊産婦や乳幼児の救える命が失われています。

また、貧困も医療へのアクセスを妨げています。

治療費が高額であるため、診察を受けること自体が難しい家庭も多いです。医療インフラの未整備に加え、医薬品の供給も不十分な地域があります。

特に抗生物質やワクチンが手に入らず、感染症の拡大が止められない状況が続いています。

参考:Physicians (per 1,000 people) – Sub-Saharan Africa

紛争地域の医療崩壊

紛争が続く地域では、医療体制が崩壊し、多くの人々が治療を受けられずに命を落としています。

シリア内戦やイエメンの内戦など、長期化する紛争の中で病院が攻撃を受け、医療スタッフも不足しています。

国境なき医師団(MSF)によれば、2018年から2021年の間にシリア国内で100以上の医療施設が攻撃を受けました。

医療物資が届かないため、治療どころか、衛生管理もままならない状況です。

また、難民キャンプでも適切な医療が受けられず、感染症の拡大が問題になっています。コレラやはしか、結核といった病気が広がり、多くの子どもが命を落としています。

これらの地域では、国際支援機関の協力が欠かせません。

参考:Attacks on medical care | MSF medical response

新興感染症への対応の遅れ

近年では新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が全世界で猛威を振るい、感染症の脅威が再認識されました。

世界保健機関(WHO)の報告によれば、2023年1月時点で感染者数は約7億5千万人、死亡者数は約680万人に達しました。

特に医療インフラが整っていない国々では、ワクチンの普及が遅れ、多くの人々が十分な治療を受けられませんでした。

エボラ出血熱やジカ熱といった地域特有の感染症も依然として脅威です。これらの感染症は国境を越えて広がり、迅速な対応が求められています。

WHOは「予防接種の普及」と「早期検知体制の強化」を目標に掲げていますが、発展途上国では対応が遅れがちです。

日本の現状・問題

次に、日本の現状と問題点について見ていきましょう。

日本のSDGs3の達成状況

日本におけるSDGs3(すべての人に健康と福祉を)の達成状況は、一見すると比較的高いレベルにあるように見えます。2024年に発表された「持続可能な開発報告書(SDSN)」では、日本のSDGs全体の達成度スコアは79.9で、167か国中18位と上位を維持しています。しかし、健康と福祉に関しては依然として多くの課題が残されているのが現実です。

例えば、日本は平均寿命が世界トップクラスである一方、自殺率の高さやメンタルヘルスの不調、長時間労働による健康被害が大きな問題として指摘されています。また、医療アクセスは充実しているものの、少子高齢化の進行に伴って医療・介護の需要が急増し、地域格差や人材不足が深刻化しています。さらに生活習慣病による死亡率も高く、喫煙や飲酒といったリスク要因が依然として国民の健康に影響を与えています。

超高齢社会と医療提供体制の課題

日本は世界でも有数の長寿国であり、平均寿命は男性が81歳、女性が87歳です。

しかし、超高齢社会の到来によって医療提供体制が大きな課題になっています。厚生労働省の調査では、2025年には75歳以上の高齢者が全国で2100万人に達する見込みです。

これにより、病院のベッド数や医療費の増加が予想されています。

また、在宅医療の需要も増加しています。

高齢者が自宅で安全に治療を受けられるように、地域医療の充実が必要です。

しかし、医師や看護師の確保が難しい地域もあり、医療格差が広がる懸念があります。

僻地医療の問題と地域医療の衰退

日本国内でも、地方や離島などの僻地では医療提供が難しい状況です。医師不足や病院の閉鎖が進み、住民が必要な治療を受けられないケースがあります。

総務省のデータによると、全国の約15%の地域は「医療過疎地域」に指定されています。救急車で運ばれるまでに時間がかかることも問題です。

特に産婦人科や小児科の不足が深刻で、妊婦や子どもが適切な治療を受けるのに苦労しています。地域医療の衰退を防ぐためには、テレメディスン(遠隔医療)や地域連携が重要です。

災害時の医療提供体制の脆弱性

日本は地震や台風などの自然災害が多い国です。

災害発生時には医療提供が困難になり、負傷者や病人が治療を受けられないことがあります。

2011年の東日本大震災では、多くの病院が被害を受け、医療物資も不足しました。

災害時の医療支援体制を強化することが求められています。

また、近年では防災訓練に医療機関が参加する取り組みも増えています。

地域社会と連携した災害医療体制の確立が重要です。

参考:Japan Earthquake and Tsunami 2011: Work Report 4

SDGs3「すべての人に健康と福祉を」を達成するために必要なこと・強化すべき対策

SDGs3の目標達成には、医療インフラの整備や感染症対策、医療人材の育成が欠かせません。

特に発展途上国では、基本的な医療サービスすら受けられない地域が多く存在しています。

また、災害時に迅速な医療提供を行うための体制強化も重要です。次に、具体的な取り組みとその重要性について詳しく解説します。

医療インフラの整備と改善

SDGs3の目標を達成するためには、医療インフラの整備が不可欠です。

特に発展途上国では、病院や診療所の数が不足している地域が多くあります。

例えば、サハラ以南のアフリカ地域では、1万人あたりの医師数がわずか2人程度です。

適切な治療を受けられない人々が多く、予防できる病気で命を落とすケースもあります。

また、安全な飲み水や衛生的なトイレの設置も重要です。下痢やコレラなどの水を媒介する感染症の原因は、衛生環境の不備にあります。

WHOによると、世界では年間180万人が不衛生な水による病気で命を落としています。清潔な水の提供とトイレの普及は、感染症の予防に直結します。

さらに、医療機器の導入も重要です。レントゲンや超音波機器、ワクチンの保管設備などが整えば、早期発見や適切な治療が可能になります。こうしたインフラの充実が、地域の健康を守る基盤となります。

感染症対策の強化と予防接種の普及

感染症の対策はSDGs3の達成において極めて重要です。

特に結核、エイズ、マラリアは発展途上国で大きな脅威となっています。

WHOのデータによると、2022年には結核による死亡者数は約150万人にのぼりました。感染症の拡大を防ぐには、予防接種の普及が効果的です。

例えば、はしかやポリオは予防接種を受けることでほぼ完全に防げます。

しかし、貧しい地域ではワクチンが行き届かず、多くの子どもが命を落としています。

ユニセフ(UNICEF)は、発展途上国へのワクチン供給を強化し、予防接種の普及を目指しています。

また、パンデミックへの備えも必要です。新型コロナウイルスの流行で、医療体制の脆弱さが明らかになりました。

感染症の早期発見や迅速な対応ができる仕組みを整えることで、被害を最小限に抑えることができます。

医療人材の育成と地域医療の充実

医療を提供するためには、医師や看護師、薬剤師といった医療人材の育成が重要です。

特に、地方や離島では医療従事者が不足しています。日本では過疎地域での医師不足が深刻で、救急対応が遅れるケースも多く見られます。

これを解決するために、医学生の地域医療研修や奨学金制度の活用が進められています。

また、地域医療の充実も重要です。

病院へのアクセスが難しい地域では、訪問診療や遠隔医療の導入が効果的です。遠隔医療では、医師がオンラインで診察を行い、薬の処方や治療方針を決定します。

これにより、医療機関まで足を運べない高齢者や身体の不自由な人々も治療を受けやすくなります。

災害時の医療提供体制の強化

日本は地震や台風などの自然災害が多い国です。災害発生時には、多くの人々が負傷し、医療支援が急務となります。

2011年の東日本大震災では、多くの医療施設が被害を受け、診療ができない状態が続きました。

災害時に迅速な医療提供を行うため、災害医療チームの派遣や備蓄物資の確保が必要です。

また、近年では防災訓練の一環として、地域の医療機関と行政が連携し、避難所での医療体制を整える取り組みも進んでいます。

迅速な医療提供が行えるよう、地域との連携が強化されています。

SDGs3「すべての人に健康と福祉を」の目標達成のために私たちができること・個人でできること

SDGs3の目標を実現するためには、私たち一人ひとりの行動が大切です。

日常の健康管理や地域社会への参加、さらに持続可能な消費への意識が求められています。

個人が具体的にできる取り組みについて詳しく見ていきましょう。

健康習慣の見直し

SDGs3を実現するためには、まず私たち自身の健康習慣の見直しが重要です。

例えば、バランスの良い食事を心がけ、運動を日常に取り入れることが大切です。

適度な運動は生活習慣病の予防にも効果があります。

厚生労働省の調査では、1日30分のウォーキングが心臓病や糖尿病のリスクを20%以上減少させると報告されています。

また、定期的な健康診断も欠かせません。

早期発見ができれば、病気が重症化する前に治療が可能です。

健康診断で血圧や血糖値を管理することで、将来的な病気の予防につながります。

家族と一緒に健康について考える時間を持つことも、長い目で見て重要です。

予防接種の積極的な参加

感染症を予防するためには、予防接種が非常に効果的です。

特にインフルエンザや肺炎、麻疹などはワクチンを接種することで発症を抑えることができます。

予防接種は個人の健康を守るだけでなく、周囲の人々も感染から守る役割を果たします。

特に、免疫力の弱い高齢者や乳幼児にとっては、周囲が予防接種を受けることで感染リスクが減少します。

また、国際的な観点では、発展途上国へのワクチン支援も重要です。

ユニセフやNGO団体が取り組んでいる「ワクチンの輪」は、寄付金をもとに世界中の子どもたちにワクチンを届ける活動をしています。

健康教育への参加と地域イベントの支援

健康教育に参加することも、SDGs3の達成には重要です。

地域で行われる健康講座や検診イベントに参加することで、健康への意識が高まります。

例えば、地域の保健センターでは、高血圧や糖尿病の予防についての講習が行われています。

また、地域イベントの支援も大切です。高齢者向けの運動教室や子ども向けの健康教育プログラムに参加することで、地域全体の健康意識が高まります。

地域のつながりが強くなることで、孤独な高齢者の見守りや、健康状態の把握がしやすくなります。

地域コミュニティが協力することで、誰もが健康で暮らせる環境が整います。

特に災害時には、地域のつながりが強いほど、支援が行き届きやすくなります。

フェアトレードやエシカル消費への理解

持続可能な医療提供には、フェアトレードやエシカル消費も欠かせません。

フェアトレードとは、生産者に適切な対価を支払うことで、貧困や劣悪な労働環境の改善を目指す取り組みです。

例えば、発展途上国で作られたコーヒーやチョコレートを適正価格で購入することで、生産者の生活向上につながります。

適正な収入が得られることで、医療へのアクセスが改善され、健康管理がしやすくなるのです。

また、エシカル消費も同様に重要です。

環境に優しい製品や、リサイクル可能な素材を選ぶことで、地球への負担を減らせます。これにより、長期的な健康被害のリスクも軽減できます。

寄付やボランティア活動への参加

個人が直接できる最も効果的な行動の一つが、寄付やボランティア活動への参加です。

例えば、世界中で行われている医療支援プロジェクトに寄付することで、医療機器の提供やワクチン接種の普及を支えることができます。

日本国内でも、災害時の医療ボランティアや地域医療のサポート活動があります。

特に被災地では、医療提供が一時的に停止することが多いため、外部からの支援が重要です。

ボランティア活動に参加することで、地域の健康を支えると同時に、自分自身も社会貢献の達成感を得られます。

小さな行動が積み重なることで、SDGs3の目標達成に近づいていきます。

SDGs3「すべての人に健康と福祉を」に対する日本企業・団体の取り組み事例

日本の企業や団体も、SDGs3の目標達成に向けて様々な取り組みを行っています。

持続可能な医療提供や災害時の迅速な支援、遠隔医療の導入など、幅広い分野での貢献が進められています。

ここでは、具体的な5つの事例を紹介します。

1. 聖路加国際病院の持続可能な医療提供

聖路加国際病院は、持続可能な医療提供を目指して、エネルギー効率の改善や医療廃棄物の削減に積極的に取り組んでいます。

院内では、太陽光発電の導入やLED照明の普及により、電力消費を抑えています。

また、医療廃棄物のリサイクルも行い、環境負荷の軽減を目指しています。

さらに、患者への健康教育プログラムも実施しています。

生活習慣病予防のための栄養指導や運動プログラムを提供し、地域住民の健康意識向上に貢献しています。

特に糖尿病患者向けの生活習慣改善プログラムは、再発防止に効果的です。

聖路加国際病院はまた、災害時の医療体制の強化にも取り組んでいます。

非常時には地域の避難所としての機能も果たし、災害医療の拠点となることで地域の安全を守っています。

2. エーザイ株式会社の発展途上国支援と感染症対策

エーザイ株式会社は、発展途上国における感染症の根絶を目指し、積極的な支援を行っています。

特にアフリカ地域で問題となっている「リンパ系フィラリア症」への無償薬品提供が有名です。

これにより、多くの患者が治療を受けられるようになりました。

また、現地の医療従事者への教育プログラムも実施しています。

医療技術の向上と感染症予防の啓発活動を行い、地域全体の医療水準を高めています。

エーザイの取り組みは、WHOとの連携のもと、持続可能な医療提供を目指しています。

さらに、製薬技術の移転も行い、現地での薬品生産が可能になるよう支援しています。

これにより、緊急時の医薬品供給のスピードが向上し、地域社会の健康管理が改善されています。

3. NTTデータの遠隔医療システム「MyHospital」

NTTデータは、医療アクセスの改善を目指し、遠隔医療システム「MyHospital」を開発しました。

このシステムを使うことで、離島や山間部など医療機関が少ない地域でも、オンラインで診察を受けることが可能です。

患者は自宅からスマートフォンやパソコンを通じて医師と会話し、診察や治療方針を相談できます。

これにより、移動が難しい高齢者や障害者もスムーズに医療を受けられます。

また、デジタルカルテの共有により、複数の医療機関で迅速な情報共有が行われるため、緊急時の対応も早まります。

さらに、「MyHospital」は多言語対応もしており、外国人居住者にも利用しやすい設計です。

国際的な医療格差の是正にも貢献しています。

4. 日本赤十字社の災害時医療支援活動

日本赤十字社は、災害時の医療支援活動で高い評価を受けています。

特に、東日本大震災や熊本地震の際には、被災地に緊急医療チームを派遣し、多くの負傷者を救いました。

また、移動診療車を使った迅速な対応が特徴です。

道路が寸断された地域でも、患者を診察できるよう設計されており、災害発生後すぐに医療を提供できるようになっています。

さらに、全国の医療機関と連携し、医薬品や医療機器の供給も行っています。

備蓄された物資は定期的に更新され、常に最新の医療機器が利用可能です。これにより、被災地での医療提供がスムーズに進みます。

参考:第6節 災害医療

5. 富士フィルムの医療機器開発とヘルスケア推進

富士フィルムは、医療機器の開発とヘルスケア推進に注力しています。

特に、乳がんの早期発見を目指した「アミュレット Innovality」というマンモグラフィ装置は、国内外で高く評価されています。

また、富士フィルムは感染症対策として、診断薬の開発も行っています。

新型コロナウイルス感染症の迅速診断キットは、発展途上国でも活用されています。

これにより、早期検査と治療が可能になり、感染の拡大を防ぐ効果が期待されています。

さらに、遠隔診療システムの開発も進めており、地域医療の効率化を目指しています。

これにより、都市部から離れた地域でも質の高い医療の提供が可能です。

SDGs3「すべての人に健康と福祉を」に対する世界の取り組み事例

世界各地では、国際機関やNGO、財団などが主導し、感染症の予防や医療インフラの整備、母子保健の向上に力を入れています。

次に、具体的な5つの事例を紹介し、SDGs3の目標達成に向けた世界の取り組みを見ていきましょう。

1. WHOの感染症予防プログラム

世界保健機関(WHO)は、感染症の予防と治療に向けた世界的なプログラムを展開しています。

特にポリオ(小児麻痺)の撲滅に大きな成果を上げています。

1988年には125か国でポリオが流行していましたが、WHOのワクチンプログラムにより、2022年にはわずか2か国にまで減少しました。

また、マラリア撲滅にも力を入れています。

WHOは「マラリア・プログラム」を通じて、アフリカの感染地域に蚊帳や治療薬を提供しています。

これにより、子どもの死亡率が大幅に減少しました。

さらに、結核やエイズの治療支援も行い、感染者への治療薬の提供や診断技術の普及を進めています。

災害時には、緊急医療チームを派遣し、被災地域での救命活動も行っています。

シリアやイエメンなどの紛争地域では、医療施設の再建や医療物資の供給を行い、多くの命を救っています。

参考:WHOはマラリア予防プログラムを通じ、蚊帳や治療薬の提供

2. UNICEFの母子保健プロジェクト

国連児童基金(UNICEF)は、世界中の子どもたちの健康を守るため、母子保健プロジェクトを展開しています。

特に、栄養不足が深刻な地域での支援が中心です。

アフリカのサハラ以南では、5歳未満の子どもが栄養不足で命を落とすケースが多発しています。

UNICEFは、栄養補助食品の提供や母親への栄養教育を行い、子どもの成長をサポートしています。

また、予防接種プログラムも実施しており、はしかやポリオのワクチンを無償で提供しています。

これにより、予防可能な病気による死亡率が大幅に減少しました。

さらに、母親への産前ケアや出産時の安全確保も進めています。

地域の助産師を育成し、安全な出産ができるよう支援しています。これにより、妊産婦死亡率の削減にも貢献しています。

3. 国境なき医師団(MSF)の医療支援活動

国境なき医師団(MSF)は、医療アクセスが困難な地域に医療チームを派遣し、治療や手術を行っています。

特に紛争地域や自然災害の被災地では、迅速に医療を提供しなければいけません。

シリア内戦の際には、国内外の医療施設が破壊され、多くの人々が治療を受けられない状況に陥りました。

MSFは、移動式の診療所を設置し、医薬品の提供や手術を行いました。

現地の医療従事者へのトレーニングも実施し、地域の医療水準の向上に貢献しています。また、エボラ出血熱の流行時には、感染症対策チームを派遣し、治療と隔離を行うことで感染拡大を防ぎました。

さらに、MSFは世界中で年間1000万件以上の治療を行っており、難民キャンプや貧困地域の医療アクセス向上に寄与しています。

参考:エボラ危機最新情報

4. 世界銀行の医療インフラ整備支援

世界銀行は、発展途上国の医療インフラ整備を支援しています。特に、病院の建設や医療機器の提供を行い、地域の医療アクセスを改善しています。

ウガンダでは、世界銀行の融資により100以上の診療所が建設され、初めて医療を受けられる人々が増えました。

また、医療スタッフの育成にも注力しています。

現地でのトレーニングプログラムを提供し、医師や看護師の技術向上を支援しています。

これにより、地域住民が適切な治療を受けられるようになり、病気の早期発見が可能になりました。

さらに、世界銀行は遠隔医療の導入も進めています。

都市部の医師が遠隔地の患者をオンラインで診察できるシステムの導入を支援し、医療格差の解消に貢献しています。

参考:世界銀行グループ、15億人への保健サービス拡大を目指す

5. ビル&メリンダ・ゲイツ財団のワクチン普及活動

ビル&メリンダ・ゲイツ財団は、世界中の感染症撲滅を目指してワクチンの普及活動を展開しています。

特に、ポリオやマラリアのワクチン接種プログラムに大きな投資を行っています。

財団の支援により、アフリカや南アジアの多くの子どもの予防接種が実現しました。

また、ゲイツ財団は研究機関と連携し、新たなワクチン開発も支援しています。

例えば、デング熱やジカ熱に対する新しいワクチンの開発を進めており、感染症の発生を未然に防ぐことを目指しています。

参考:ワクチン普及活動

SDGs3「すべての人に健康と福祉を」に関するよくある質問

SDGs3に関して、よくある疑問や質問に対してわかりやすく解説します。

具体的な目標や日本での取り組み、私たちができる行動について確認していきましょう。

Q1. SDGs3の具体的な目標は何ですか?

SDGs3の目標は、2030年までにすべての人が健康で福祉のある生活を送れるようにすることです。

特に、母子保健の向上、感染症の撲滅、非感染性疾患の予防、精神的健康の促進が掲げられています。

また、安全な医療の提供や衛生環境の改善も含まれています。

Q2. 日本においてSDGs3はどのように取り組まれていますか?

日本では、医療機関でのSDGs推進や高齢者のケア、地域医療の充実に力を入れています。

特に在宅医療や遠隔診療の導入が進み、過疎地域でも安心して医療を受けられる環境づくりを進めています。

また、災害時の医療提供体制も強化されています。

Q3. SDGs3の達成に向けて私たちができることはありますか?

はい、日常生活でもできることはたくさんあります。

例えば、健康的な生活習慣の見直し、予防接種への積極的な参加、地域の健康イベントへの参加などです。

また、フェアトレード製品を購入することで、発展途上国の医療支援にもつながります。

Q4. SDGs3はなぜ重要なのでしょうか?

SDGs3は、健康と福祉がすべての人の基本的な権利であるという考えに基づいています。

健康な生活が送れることで教育や労働も可能になり、地域社会が発展します。持続可能な社会を築くためには、誰もが健康で安心して暮らせる環境が必要です。

Q5. 世界でのSDGs3の取り組みは効果を上げていますか?

はい、例えばポリオの撲滅は大きな成果です。

WHOの取り組みによって、1988年には125か国で流行していたポリオが、現在は2か国まで減少しています。

また、予防接種の普及により、多くの子どもの命が救われています。

まとめ

SDGs3「すべての人に健康と福祉を」は、誰もが健康で安心して暮らせる社会を目指す目標です。

世界では、医療アクセスの不足や感染症の流行が大きな課題です。

日本でも高齢化や地域医療の衰退が進んでおり、持続可能な医療体制の構築が求められています。

これを解決するためには、医療インフラの整備、予防接種の普及、災害時の医療提供の強化が欠かせません。

さらに、地域社会との連携や健康教育の推進も重要です。

企業や団体も積極的に取り組みを進めており、遠隔医療や災害時支援がその一例です。

私たち個人も健康習慣の見直しや予防接種の参加、地域活動への協力を通じてSDGs3に貢献できます。

一人ひとりの小さな行動が、未来の健康で持続可能な社会につながります。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS