レッドリボンは、HIV/エイズに対する差別や偏見のない社会を目指す象徴であり、世界中で展開されている啓発運動の一環です。

日本でもこのレッドリボン運動を通じて、正しい知識の普及や支援活動内容が広がっています。

レッドリボンを身につけることで共感や連帯を示せる一方、活動自体の認知度が十分ではない課題も存在します。

誰もが簡単に参加できるこの取り組みは、個人の意識改革だけでなく、社会全体のエイズに対する理解と支援の促進につながる可能性を秘めています。

本記事では、レッドリボンの意味や活動の広がり、日本国内の取り組みをわかりやすく紹介します。

レッドリボンとは?

レッドリボンは、HIV/エイズに対する正しい理解と支援を象徴する国際的なシンボルです。1990年代以降、世界各地でこの赤いリボンが啓発運動の中で使われるようになり、日本でも広く知られるようになりました。ここではその背景と意味を詳しく見ていきます。

レッドリボンの起源

レッドリボンの起源は、1991年にアメリカ・ニューヨークの芸術家集団「ビジュアル・エイズ」が立ち上げた活動にあります。

HIVやエイズによって命を落とした人々への哀悼の意と、今なお生きる感染者への支援と連帯を表現するために、赤いリボンというシンプルなモチーフが選ばれました。

赤色は「命」「情熱」「愛」を象徴するとされ、また政治的・宗教的な中立性を保ちながら、誰もが共感しやすい普遍的な記号として採用されました。

レッドリボンは、当初ニューヨークで広まった後、ハリウッドの俳優たちがアカデミー賞授賞式で着用したことをきっかけに世界的なムーブメントへと発展しました。

その後、レッドリボンは単なる流行やファッションではなく、HIV/エイズに対する偏見や誤解に抗う「意思表示」の手段として確立されました。

エイズとは?

エイズ(AIDS)(後天性免疫不全症候群)とは、HIV(ヒト免疫不全ウイルス)というウイルスに感染することで、免疫力が低下して様々な疾患に感染してしまう病気のことです。

HIVに感染すると、発熱や関節痛・頭痛などが現れる場合が多く、その後に無症状期間が通常数年から数十年続きます。ただその間にも免疫力は低下し続けるので、年々ちょっとしたウイルスにも感染しやすくなっていきます。

特に指標疾患と呼ばれるニューモシスティス肺炎、カポジ肉腫といった病気に感染した場合は、エイズと診断が下ります。

レッドリボンが広める意識と日本での啓発運動

レッドリボンは、目に見える形で「私はHIV感染者への差別や偏見に反対します」というメッセージを社会に発信する手段です。

感染症に対する社会のまなざしは、単なる医療の課題にとどまらず、人権や社会参加の問題にもつながります。

レッドリボンを着用したり、イベントに参加することは、こうした課題への関心を可視化する行動になります。

日本でも1990年代からレッドリボン運動が取り入れられ、厚生労働省、地方自治体、NPO、教育機関などが連携して啓発活動を展開してきました。

特に12月1日の「世界エイズデー」には、駅前やショッピングモールでの啓発イベント、街頭キャンペーン、公共施設のライトアップなどが行われ、多くの人々にHIV/エイズの正しい知識を届ける場となっています。

レッドリボンとエイズとの関係

レッドリボンとエイズの関係性は、単なる医療知識の象徴ではなく、人権・社会参加・連帯との価値観を共有するためのメッセージにあります。HIVは適切な治療を受ければ日常生活を問題なく送ることが可能な感染症です。しかし、現代でもHIV/エイズに関する偏見や誤解は根深く、感染者が就職・結婚・医療など様々な面で不利益を被るケースが少なくありません。

こうした状況を変えるには、病気そのものへの理解に加え、それを取り巻く「社会的なまなざし」を変えていく必要があります。レッドリボンはその第一歩として、誰でも参加できるシンプルかつ強力なアクションです。リボンを身に着けたり掲げたりするだけで、「私はHIV/エイズに偏見を持たない」「正しい理解を広めたい」との意思表示ができます。

世界エイズデーや各地での啓発イベントでは、参加者や来場者がレッドリボンを胸に着けて集まり、黙祷やパレード、講演会、検査会などに参加します。これらはすべて「共に生きる社会」を築くための実践であり、レッドリボンが果たす役割の核心です。

特に日本では、感染者数の絶対数が諸外国と比較して少ないため、HIV/エイズが「他人事」として認識されがちです。そのため、レッドリボンを通して日常に意識を喚起することは極めて大切です。関心が薄れれば予防も進まず、結果として新たな感染を招くリスクが高まります。

このように、レッドリボンは単なるキャンペーンシンボルにとどまらず、HIV/エイズに対する人権的・倫理的な関与を呼びかける大切な存在です。

レッドリボンにはどういうメッセージが込められている?

レッドリボンには、HIV/エイズに関する理解と共感、そして支援の意思を示す大切なメッセージが込められています。このリボンは単なる装飾ではなく、感染者やその家族への偏見や差別をなくし、誰もが尊重される社会を目指す象徴です。赤色は情熱や勇気、愛を象徴し、垂れ下がったリボンの形状は命の尊さや喪失への追悼の意をも表現しています。

このレッドリボンの形には、「エイズとともに生きる人々への支援の輪を広げたい」などの想いが込められており、無言のうちにその意識を伝える手段となっています。実際に多くの人が胸にリボンをつけることで、見えない苦しみを抱える人々への連帯と支援を示しています。

レッドリボンはまた、HIV感染者の尊厳を守り、誰もが安心して生きられる社会の実現に向けて、人々の意識を変えていく役割を担っています。感染者を排除するのではなく、社会の一員として包み込む姿勢を表明することが、このリボンを通じて自然に促されています。

このように、レッドリボンは啓発や支援のための象徴として、個人の行動を変えるきっかけとなると同時に、社会全体に対しても「共に歩む」姿勢を広める大切な意味を持っています。

レッドリボン運動の活動内容

レッドリボン運動は、HIV/エイズに関する正しい知識を広めるとともに、差別や偏見の解消、そして感染予防を促進することを目的に展開されています。日本各地でさまざまな形で実施されており、誰でも参加しやすいことが特徴です。

街頭キャンペーンやライトアップによる啓発

12月の「世界エイズデー」を中心に、駅前や商業施設での啓発ブースの設置が行われています。ビラ配布やパネル展示に加え、公共施設を赤いライトで照らす「レッドライトアップ」なども注目されています。これらの活動は、普段HIVに関心の薄い人々にも気づきを与える大切な機会となっています。

学校への出張講演などの実施

中学・高校・大学などでは、HIVやエイズに関する特別授業や出張講演が実施されています。感染経路や予防策、差別に関するテーマが取り上げられ、若い世代への理解が深められています。また、生徒が手作りのレッドリボンを制作・配布するなど、自主的な活動も広がっています。

企業・メディアとのコラボレーション

民間企業やメディアも、この運動に積極的に参加しています。テレビ番組やWeb動画での特集、SNSでの啓発キャンペーン、有名人の発信など、多様なチャネルを通じたメッセージ発信が行われています。ファッションブランドとのコラボによるチャリティーグッズ販売もその一環です。

個人でできること

レッドリボン運動は、個人レベルでも参加しやすい仕組みが整っています。SNSのプロフィール画像にリボンを添えたり、啓発ポスターを職場や自宅に掲示したりと、小さな行動でも支援の意思を示すことができます。無理のない範囲での参加が、社会全体の理解促進につながっていきます。

レッドリボン運動の歴史

画像引用元:レッドリボン運動の歴史

レッドリボン運動は、1991年にアメリカの芸術家集団「Visual AIDS Artists Caucus」によって始まりました。当初はアートを通じてHIV/エイズへの理解を深める目的で考案されましたが、その象徴性の高さから、瞬く間に国際的な啓発運動へと発展していきます。

運動が広まるきっかけのひとつは、同年のトニー賞授賞式で俳優たちが胸にレッドリボンをつけて登場したことでした。テレビや新聞を通じてこのリボンの存在が認知され、エンターテインメント業界を中心に運動が広がっていきました。その後、国連やWHOなどの国際機関でも公式にレッドリボンが採用されるなど、シンボルとしての地位を確立していきます。

日本でも1990年代後半から徐々にレッドリボンの認知が高まり、12月1日の「世界エイズデー」を中心に、自治体やNPO、企業などが啓発活動を展開するようになりました。特に若年層を対象にした学校教育や、街頭での配布イベントなどを通じて、HIV/エイズに関する誤解を解き、正しい知識の普及を目指しています。

レッドリボン運動の歴史は、時代や地域を超えて共感と支援を広げてきた歩みの記録でもあります。初期の芸術運動から始まったこの小さなリボンは、今では国際的な連帯の証として多くの人々に支持され続けています。感染症に対する恐れや無関心ではなく、理解と行動こそが社会を変えていくという信念のもとに、今後もその重要性は増していくでしょう。

世界・日本のエイズ・HIVの現状

HIV/エイズは、1980年代以降、世界規模で取り組みが行われてきた感染症ですが、依然として多くの課題を抱えています。特に、感染リスクの高い地域や層への支援の不均衡、HIV陽性者に対する社会的偏見、治療・予防へのアクセスの格差など、構造的な問題が根強く存在します。国際的には感染抑制に向けた一定の成果も見られますが、国や地域によってその進捗度には大きな開きがあります。日本でもまた、独自の課題が浮き彫りになっており、エイズ対策の深化が求められている状況です。

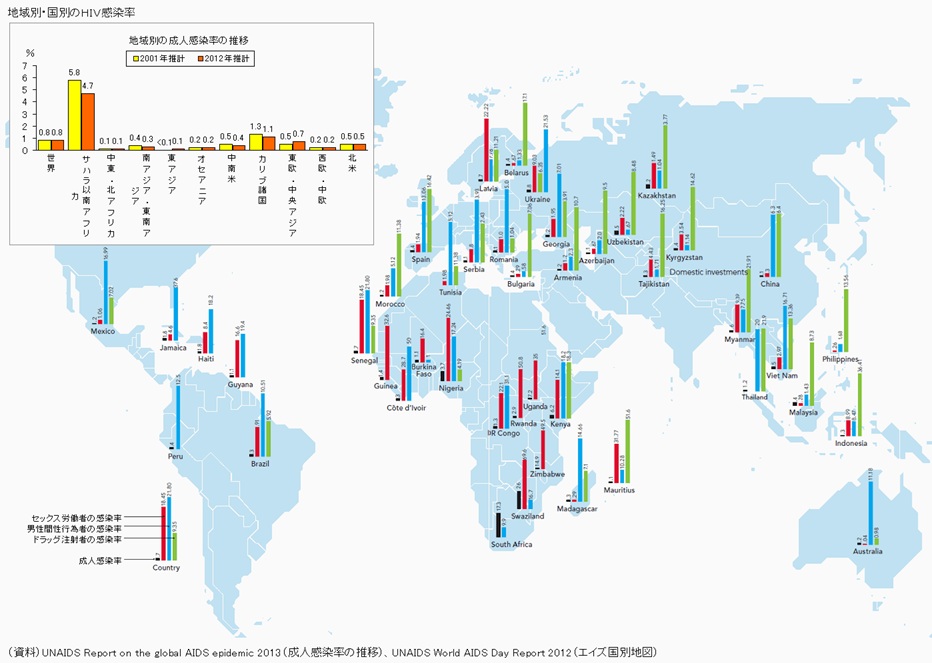

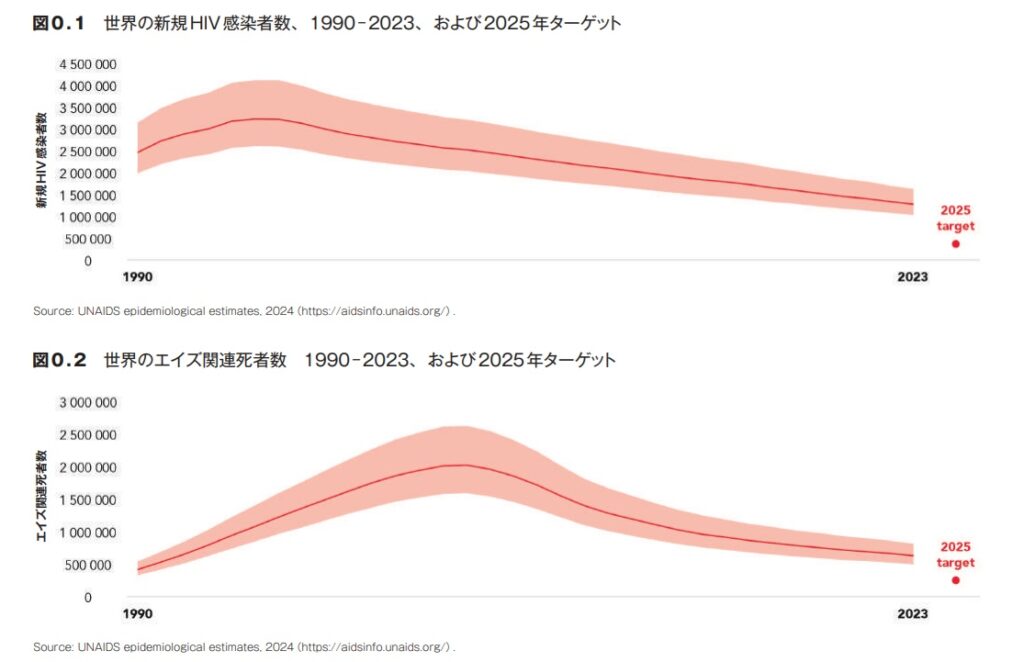

世界の現状・課題

画像引用元:UNAIDS「GLOBAL AIDS UPDATE 2024」概要版 日本語訳

HIV/エイズはかつてに比べて治療法が大きく進歩し、感染者の健康状態を維持しやすくなっています。しかし、世界規模で見れば、地域ごとの格差や根強い偏見が依然として深刻な課題となっています。ここでは、世界の感染状況とそれに伴う課題を整理します。

世界のHIV/エイズの現状

2022年末時点で、世界にはおよそ3,900万人のHIV感染者が存在しており、そのうち約2,970万人が抗HIV薬(ART)を使用しています。ARTの普及により、HIVはもはや不治の病ではなく、治療を継続すれば健康な生活を送れる疾患と位置づけられています。

しかし、感染者の大半はサハラ以南のアフリカに集中しており、特に若年層や女性の感染が多いことが課題です。医療インフラが整っていない地域では、診断や治療にたどりつけないまま重症化・死亡する例も見られます。国によっては教育の普及が不十分で、性に関する知識を持たないまま感染のリスクに晒される子どもも少なくありません。

世界が直面する課題

HIVに対する差別や偏見はいまも多くの国で残っており、感染者が職場や家庭で孤立するケースは後を絶ちません。こうした社会的スティグマは、検査や治療をためらう原因となり、感染の拡大を助長しています。

また、LGBTQ+当事者や移民、薬物使用者など、社会的に弱い立場にある人々は、感染リスクが高いにもかかわらず支援の枠外に置かれがちです。さらに、性教育が浸透していない国や、宗教的・文化的な制約が強い地域では、予防のための情報すら届かないこともあります。

一方で、PrEP(曝露前予防投与)の導入や、デジタル技術を活用した遠隔支援、NPOによる地域密着型の取り組みなど、前向きな変化も見られています。こうした取り組みは、地域ごとの実情に合った支援体制の整備に大きく貢献しています。

日本の現状・課題

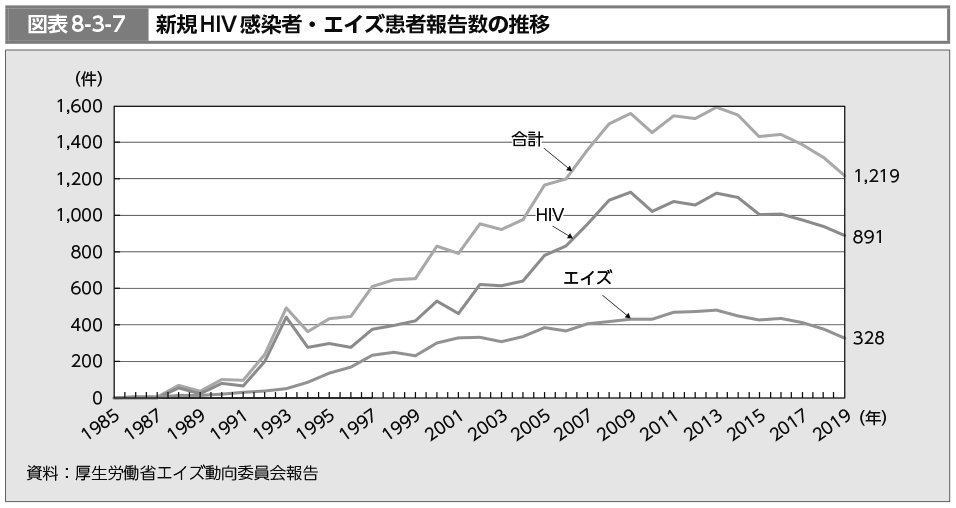

画像引用元:新規HIV感染者・エイズ患者報告数の推移

日本では、HIVに関する治療環境が整っており、医療アクセスも高い水準にあります。しかし、感染に対する関心の低さや、根強い偏見によって、早期発見や予防行動が十分に浸透していない現状があります。ここでは、国内におけるHIVの実態と取り組むべき課題を解説します。

日本におけるHIV感染の現状

2022年の報告によると、日本国内のHIV感染者は累計23,537人、エイズ患者は10,617人にのぼっています(厚生労働省)。新型コロナウイルスの影響により、2020年以降はHIV検査の件数が急減し、その影響で新規感染の報告数も一時的に減少しました。

しかしこれは、感染の減少を意味するものではなく、「検査が行われず、感染者が把握されていない」という実態が背景にあります。特に問題なのは、感染が判明した時点ですでにエイズを発症している例が多い点で、2022年には報告全体の約4割がエイズ発症例でした。

また、感染経路の約70%以上が男性同士の性的接触によるものであり、特定のコミュニティに感染が集中しています。他にもパパ活や不特定多数の人との性交渉が増加しているという点も、エイズの増加に影響を及ぼしています。

特にパパ活では風俗店とは異なり、スキンなしでの性交渉も多く、エイズも含む性感染症が増加している傾向にあります。

日本が抱える課題

日本におけるHIV対策の最大の課題は、社会的な無関心と偏見です。とくに同性間の性的接触については根強い偏見があり、その結果として相談や検査をためらう人が多く見られます。予防教育の充実が求められているものの、学校現場での性教育は限定的で、若者の間に誤った認識が広まっているのも問題です。

「HIVは過去の病気」「薬で簡単に治る」といった誤解は、若年層の感染リスクを高める一因となっています。実際には、HIVに感染すれば一生涯にわたる服薬と健康管理が必要であり、生活への影響も小さくありません。

ただし、対策は徐々に進んでいます。匿名で受けられる無料検査の実施や、郵送型セルフ検査キットの普及により、検査のハードルは下がりつつあります。また、LGBTQ+団体や支援NPOによる啓発イベント、オンライン相談サービスの活用など、当事者に寄り添う支援も広がっています。

レッドリボン運動に参加する日本企業・団体の取り組み具体例

レッドリボン運動は、日本国内でも多くの企業や団体、教育機関が主体的に取り組んでいます。HIV/エイズへの偏見や無理解をなくし、正しい知識を広めるためのこの運動は、社会全体の意識改革に貢献しています。なぜなら、企業や教育現場などの発信力ある場所からの情報発信が、世代や立場を超えて理解と共感を呼び起こすからです。以下では、日本国内で実施されている代表的な5つの取り組みを紹介します。

JEX株式会社

避妊具メーカーであるJEX株式会社は、レッドリボンを通じた啓発を企業の社会的責任(CSR)として積極的に展開。自社製品であるコンドームにレッドリボンを印刷し、予防と理解の重要性を伝えるユニークな試みを実施しています。また、パッケージやキャンペーンでHIV検査の受診促進も図っており、若年層への啓発にもつながっています。

参考サイト:JEX株式会社|コンドームとレッドリボンで啓発活動

沖縄県名護市立羽地小学校

学校教育の場でもレッドリボン運動は根付きつつあります。沖縄県名護市の羽地小学校では、毎年12月1日の世界エイズデーに合わせて、児童たちがレッドリボンを掲げたポスターやメッセージを制作。地域住民とともに展示会を行うなど、地域ぐるみの理解促進を図っています。子どもたちの純粋な視点からの発信は、大人の意識にも影響を与えています。

参考サイト:沖縄県名護市立羽地小学校|世界エイズデーの取り組み

ザボディショップ

化粧品ブランドのザボディショップは、国際的にHIV/エイズとレッドリボン運動への支援を続けています。日本国内では、店舗での募金活動や啓発チラシの配布、店頭スタッフによる説明などを通じて、来店客への直接的な啓発活動を実施。企業ブランドの信頼性を活かしながら、社会課題への参加を呼びかけています。

参考サイト:ザボディショップ|HIV/エイズ啓発キャンペーン

エイズ予防財団

公益財団法人エイズ予防財団は、日本のレッドリボン運動の中心的存在です。ポスター配布、講演会、検査イベントなどを全国規模で展開し、厚生労働省などと連携しながら正確で信頼性のある情報提供を行っています。ウェブサイト上でも、HIV/エイズに関するQ&Aや相談窓口など、幅広いリソースが提供されています。

参考サイト:エイズ予防財団|長年の支援と情報提供

オカモトLOVERS研究所

2017年に開催された「レッドリボン・ペアサイバークライミング」は、オカモト株式会社によるユニークな啓発イベントです。LOVERS研究所の企画として実施され、若年層のカップルを対象にHIVを学びながら協力するアクティビティを展開。エンタメ性の高い形式で、関心の薄い層にも自然にメッセージを届けました。

このように、企業、教育機関、公益団体がそれぞれの強みを活かしてレッドリボン運動に参加することで、啓発の裾野は大きく広がっています。レッドリボンなどの小さな象徴が、多くの人々の意識や行動を動かす原動力になります。

参考サイト:オカモトLOVERS研究所|参加型イベントで若者へ訴求

私たちにできるレッドリボン運動の取り組み・活動事例

レッドリボン運動は、専門機関や企業だけのものではなく、私たち一人ひとりにもできるアクションがたくさんあります。HIV/エイズに対する偏見や誤解を減らし、正しい理解と支援の輪を広げるためには、個人の意識と行動が欠かせません。日常のなかでできるシンプルな取り組みが、社会全体の価値観を変えるきっかけとなります。

SNSでの発信・レッドリボンの着用

最も身近で影響力のある行動のひとつが、SNSでの情報発信です。12月1日の「世界エイズデー」や、HIV/エイズに関する啓発キャンペーンの時期には、ハッシュタグ「#レッドリボン」や「#世界エイズデー」をつけて、自分の意見や学んだことを発信する人が増えています。また、レッドリボンを身につける、プロフィール画像にリボンのアイコンをつけるなどの行為も、周囲に問題意識を伝える大切なメッセージになります。

こうした“見える化”によって、知識の共有や関心の拡大につながる効果があります。

正しい知識を学び、伝える

エイズやHIVに関する誤解は、今なお多く残っています。感染経路をはじめとする基礎知識や、治療法の進展、感染していても通常の生活を送ることができる現実など、正しい情報を学び、周囲に伝えていくことが大切です。

例えば、保健所やNPO団体が実施しているセミナー・講演会への参加や、啓発資料の閲覧・シェアは、すぐに取り組めるアクションです。また、子どもや学生と接する機会がある人は、偏見のない教育的な対話を行うことも、大きな一歩となります。

チャリティや支援イベントへの参加

各地で開催されるチャリティイベントや募金活動も、一般の人がレッドリボン運動に関われる場です。

例えば、渋谷で開催されている「レッドリボンライブ」や「世界エイズデー・キャンペーンイベント」では、アーティストによるライブとともに、HIV/エイズに関するメッセージの発信や募金活動が行われています。また、Tシャツやピンバッジなどのチャリティグッズを購入することも、支援に直結する行動です。買って応援するなどのスタイルなら、忙しい人でも参加しやすいでしょう。

匿名でできるHIV検査を受ける・勧める

HIVの早期発見と治療は、感染拡大の抑制と本人の健康維持の両方に直結します。

現在、日本では保健所や医療機関で匿名かつ無料でHIV検査を受けることができます。自分自身が検査を受けることはもちろん、パートナーや家族にも検査の大切さを伝えることで、予防への意識を高めることができます。検査を“恥ずかしいこと”ではなく“健康管理の一環”として捉える社会的認識を広げることも、レッドリボン運動の一環です。

レッドリボンに関するよくある質問

レッドリボン運動に関心を持っても、具体的な疑問を持つ方は少なくありません。

この章では、検索されやすい代表的な質問を5つ取り上げ、わかりやすくお答えします。

レッドリボンの色はなぜ「赤」なのですか?

レッドリボンが赤いのは、血液や命、そして愛や情熱を象徴する色だからです。

HIV/エイズが血液を介して感染することからも象徴性が高く、また偏見や差別に対して連帯と支援を示す意味も込められています。

1980年代のアメリカで初めて使用された際から「赤」には命の重さと支援の意思を示す力があるとされ、現在でも世界共通のシンボルカラーとなっています。

レッドリボンを身につける意味は何ですか?

レッドリボンを身につけることは、HIV感染者やエイズ患者への偏見をなくし、支援する意思を表明する行動です。

特別なイベントに限らず、普段からカバンや衣類につけることで「私は理解し支援しています」というメッセージを発信できます。

小さな行動ですが、それが周囲の関心を喚起し、正しい知識の拡散にもつながります。

エイズに対して偏見はまだありますか?

残念ながら、現在もHIV感染やエイズに関する誤解や偏見は根強く残っています。特に「感染者は特定の行動をとった人」といった差別的な見方や、日常生活で感染するという誤解は今もSNSやメディアで見受けられます。

そのため、レッドリボンの役割は今もなお重要であり、正しい知識と理解を社会に広める必要があります。

誰でもレッドリボン運動に参加できますか?

はい、レッドリボン運動は年齢・性別・国籍に関係なく、誰でも参加可能です。自治体やNPO団体が主催する啓発イベント、SNSでの情報発信、寄付、学校や企業でのワークショップなど、多様な関わり方があります。

最近では、企業コラボのチャリティー商品を購入することも参加手段のひとつです。自分に合った方法で無理なく関われるのが魅力です。

レッドリボン以外にHIV/エイズに関するシンボルはありますか?

レッドリボンが最も国際的に知られたシンボルですが、国や団体によっては別の啓発キャンペーンロゴが用いられることもあります。例えば「世界エイズデー(12月1日)」では、テーマに合わせたアイコンやポスターが活用されます。

ただし、レッドリボンは世界的に通用する共通言語のような存在であり、視認性と象徴性において他の追随を許しません。

まとめ

レッドリボン運動は、エイズに対する理解を広め、偏見や差別のない社会を築くための大切なシンボルです。世界的に続くこの活動は、情報の普及や支援の輪を広げる上で効果的な役割を果たしています。

日本でもレッドリボンを通じた啓発が進み、企業や自治体、教育機関などがさまざまな形で参加しています。たとえば、製薬企業によるキャンペーン展開や、地域イベントでのリボン配布、学校でのHIV教育など、身近な場面でこの活動が根付きつつあります。個人レベルでも、SNSでの発信や寄付活動、イベント参加など、無理なく取り組める方法が多数存在します。

こうした取り組みは、単に知識を伝えるだけでなく、他者への思いやりや共生の意識を育むきっかけにもなります。今後もレッドリボンをきっかけに、多くの人がエイズに関する正しい理解を持ち、支援の輪が広がっていくことが求められます。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS