産科医療補償制度は、出産時に万が一の医療事故が発生した場合でも、経済的な負担を軽減し、家族の安心を守る制度です。特に初めての出産を迎えるご夫婦にとっては、何が起きるか分からない不安も多いもの。もしもの備えとして、この制度の存在を知っておくことで、安心して出産に臨める準備が整います。

本記事では、産科医療補償制度の基本から申請手続き、補償内容まで、分かりやすく解説しています。安心して赤ちゃんを迎えるための第一歩として、ぜひ最後までご覧ください。

産科医療補償制度とは?

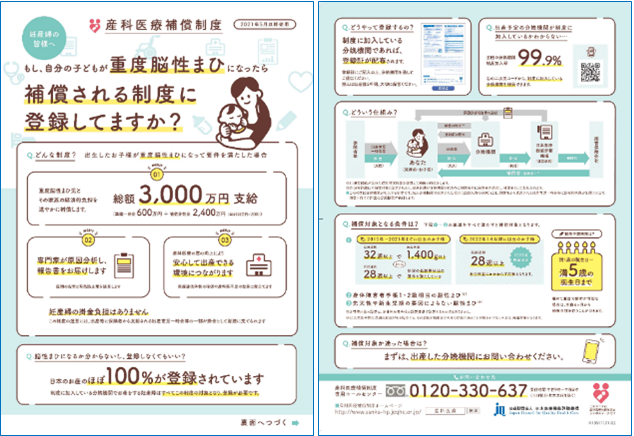

産科医療補償制度は、分娩時に発生する脳性麻痺などの重度障害に対する経済的な支援を目的とした公的な制度です。出産に伴う万が一のリスクに備える仕組みとして、2009年に導入されました。

この制度の目的は、障害を抱えて生まれたお子さんやそのご家族が、長期的な療育や医療ケアにかかる経済的負担を軽減し、安心して子育てを行える環境を整えることにあります。また、分娩時の医療訴訟リスクを低減し、医療従事者も安心して分娩に望むことができます。

具体的には、脳性麻痺などの重度障害を持つお子さんに対し、最大で3,000万円の補償金が支払われます。この金額は、医療費やリハビリ、生活支援に活用でき、長期的なケアにかかる経済的な不安を和らげます。

産科医療補償制度の利用にあたっては、分娩を担当した医療機関が制度に加入している必要があります。出産前の病院選びの段階で、この制度の対象かどうかを確認することが重要です。さらに、制度の適用条件や申請手続きについても、事前に把握しておくことでスムーズな対応が可能になります。

制定の背景〜お産の現場で起こるリスクと家族の経済的負担〜

お産の現場では、予期せぬ合併症や医療処置が必要になるケースがあります。例えば、陣痛が長引いた場合や、胎児の心拍が不安定になると、緊急帝王切開が選択されることも少なくありません。また、出産中の出血や感染症、新生児の呼吸困難なども考えられるリスクの一つです。

これらのリスクが発生した場合、医療費が大幅に増加することがあります。日本の医療制度では健康保険が適用されるものの、全ての費用がカバーされるわけではありません。また、出産に関連する費用は健康保険の対象外とされるケースもあり、分娩費用の一部は自己負担が求められます。

こうした負担を軽減する仕組みの1つとして、「産科医療補償制度」が設けられています。この制度は、分娩時に脳性麻痺などの重度の障害が発生した場合、家族の経済的負担を大幅に軽減できます。補償金は医療費だけでなく、リハビリテーションや日常生活の支援にも活用でき、患者家族の長期的なケアを図ります。

さらに、産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合、申請手続きもスムーズに進みます。事前に医療機関が制度に登録されているか確認することで、安心して出産に臨めるでしょう。

産科医療補償制度の仕組みと運営主体

ここからは、産科医療補償制度の成り立ちから運営体制まで、具体的に解説していきます。

産科医療補償制度の概要と成り立ち

産科医療補償制度は2009年1月に日本で導入され、分娩時の重度脳性麻痺に該当するケースに対して補償金が支払われます。分娩を取り扱う医療機関が日本医療機能評価機構に保険料を支払い、出産において脳性麻痺が発生した場合に補償が行われる仕組みです。

この保険料は、分娩ごとに医療機関が負担し、患者側の費用負担はありません。また、対象となる分娩は、加入医療機関で行われたものであることが条件です。

補償金の支払いに関しては、最大3,000万円が、出産後から満20歳までの間、定期的に給付金が支給されます。これにより、リハビリテーションや医療機器の購入、日常生活のサポートに活用することが可能です。

また、産科医療補償制度は医療事故の原因究明にも役立っています。日本医療機能評価機構が報告を集約し、発生原因の調査を行うことで、今後の医療安全の向上に繋がる情報が蓄積されているのです。この調査結果は全国の医療機関にも共有され、再発防止策の基盤として活用されています。

産科医療補償制度を運営する団体と管理体制

産科医療補償制度は、日本医療機能評価機構(Japan Council for Quality Health Care)が主体となって運営しています。産科医療機関からの保険料の徴収、補償金の支払い、申請手続きの管理、そして調査報告の取りまとめを行っています。

制度への加入は、分娩を取り扱う医療機関が日本医療機能評価機構に申し込む形で行われます。加入医療機関は、分娩ごとに一定の保険料を機構に支払うことで、制度の対象となる分娩時の脳性麻痺発生時に補償金が支払われます。

管理体制としては、医療機能評価機構のもとに設置された「産科医療補償制度運営委員会」が中心的な役割を果たします。この委員会は、医療分野の専門家や法律の専門家で構成され、制度の運営方針や補償基準の策定、改善提案を行っています。また、分娩時の脳性麻痺発生に関する調査結果を分析し、医療の質の向上に役立てるためのデータ収集も行っています。

さらに、発生した脳性麻痺に関する調査報告は、透明性を確保するために公開されており、再発防止策の基礎資料としても活用されています。これにより、医療機関は産科医療の安全性を向上させるための具体的な対策を講じることが可能になります。

産科医療補償制度のメリット

産科医療補償制度とは、分娩時に重度の脳性まひを負った新生児とその家族に対し、経済的支援と再発防止の仕組みを提供する制度です。ここでは産科医療補償制度を利用する家族と医療機関のメリットについて解説していきます。

家族への経済的支援と精神的負担の軽減

この制度の最大の利点は、障害を抱えた子どもを育てる家庭が金銭的に支えられる点です。補償内容として、1回目に600万円、2回目以降は20年間で総額2,400万円が分割で支給されます。これにより、介護や医療に必要な費用を確保しやすくなり、将来に対する不安の軽減につながります。また、過失の有無にかかわらず補償が行われるため、訴訟の回避や早期の問題解決が期待できます。

再発防止と医療の質向上への貢献

もう一つの重要なメリットは、補償にとどまらず、事故の原因を調査し、医療現場へ改善の提言を行う機能です。報告書は当事者だけでなく、産科医療全体の安全性向上に役立てられています。日本産婦人科医会などが協力し、全国的な事故防止策の共有が行われている点も、制度の実効性を高める要因です。こうした取り組みにより、医療の信頼性と透明性が高まっていると考えられます。

産科医療補償制度のデメリットと問題点

一方で、産科医療補償制度には見直しが求められる課題も存在しています。制度設計の細部や、現場への影響については慎重な検討が必要です。

産科医療補償制度のデメリットと課題について解説します。

補償の対象範囲が限定的

この制度では、在胎週数が32週以上、体重が1,400グラム以上など、医学的な基準を満たし、かつ分娩時の事故により発症した重度の脳性まひのみが補償対象となっています。先天的な異常や感染症による障害などは対象外となるため、同様の困難を抱える家族であっても救済を受けられないケースが存在します。制度の公平性という観点から、この点に疑問を抱く声も見受けられます。

現場の医療機関への負担と影響

事故が発生した際には、分娩施設が詳細な報告書を作成し、調査協力を求められます。これにより、医療機関の対応負担が増加している実態があります。加えて、報告内容が将来的に訴訟の資料となる可能性があることから、一部の産科医がリスクを避けようとする傾向も指摘されています。このような背景から、分娩の受け入れを制限する施設も増えつつあり、地域における産科医療体制の維持が難しくなるおそれもあります。

補償の対象となる分娩・条件と基準

産科医療補償制度では、補償の対象となる分娩や障害には厳密な条件があります。この章では、制度の適用を受けるための具体的な条件や、対象外となるケースについて詳しく解説します。

対象となる障害と条件

産科医療補償制度の対象となる障害は、主に分娩時に発生した「重度の脳性麻痺」に限定されます。脳性麻痺とは、出産前後の脳への損傷により運動機能や身体の発達に影響が出る障害を指します。産科医療補償制度の補償対象として認定されるためには、いくつかの条件があります。

まず、対象となる分娩は、妊娠週数が「33週以上」であることが条件です。33週未満の場合、脳性麻痺の原因が出産以外の要因による可能性が高いため、制度の対象外とされています。また、出産時の体重が「2,000グラム以上」であることも重要な条件です。低体重出生児の場合、発達障害の原因が先天的なものと判断されるケースが多いためです。

次に、脳性麻痺の重度区分として、1級または2級に該当することが求められます。この区分は、障害の程度や日常生活への影響度に基づいて決定されます。具体的には、歩行が難しい場合や、日常生活に全面的な介助が必要な状態が該当します。

さらに、脳性麻痺の原因が「分娩時の出来事」によるものであることが条件です。具体的には、分娩中の酸素供給の不足や難産、緊急帝王切開などが該当します。一方で、先天的な疾患や妊娠中の感染症による障害については、原則として補償対象外となります。

<対象となる障害と条件>

・分娩時に発生した「重度の脳性麻痺」

・妊娠週数が「33週以上」

・出産時の体重が「2,000グラム以上」

・脳性麻痺の重度区分として、1級または2級に該当する

・脳性麻痺の原因が「分娩時の出来事」によるもの

補償の適用を受けるためには、医療機関が産科医療補償制度に加入していることが前提です。出産を予定している医療機関が制度に加入しているかどうか、事前に確認することが重要です。また、加入していない医療機関での出産の場合は、補償を受けることができないため、注意が必要です。

補償対象外となるケース

産科医療補償制度は、分娩時に発生した脳性麻痺に対する補償を目的としていますが、すべてのケースが対象になるわけではありません。以下に、補償対象外となる主なケースを解説します。

まず、妊娠週数が33週未満の早産の場合、産科医療補償制度の対象外です。33週未満で生まれた赤ちゃんの脳性麻痺は、分娩時のトラブルよりも、妊娠期間の短さや発育の未熟さが原因となるケースが多いため、制度の適用外となります。

また、出生体重が2,000グラム未満の場合も同様です。低体重児は脳へのダメージが分娩以外の要因による可能性が高いため、対象外とされています。

次に、先天的な疾患や遺伝性の病気も補償の対象外です。例えば、妊娠中に感染したウイルスや、遺伝的な異常によって発生する脳の障害については、産科医療補償制度では補償の対象にはなりません。これらのケースでは、脳性麻痺の原因が分娩時の医療行為に直接関連していないと判断されるためです。

<補償対象外のケース>

・妊娠週数が33週未満の早産

・出生体重が2,000グラム未満

・先天的な疾患や遺伝性の病気

家族の同意なしに調査が行われた場合や、必要な申請手続きが正しく行われなかった場合も、補償が受けられないことがあります。調査結果の確認や、手続きの完了は慎重に行う必要があります。

産科医療補償制度の補償内容と支払われる金額の詳細

産科医療補償制度では、分娩時に脳性麻痺が発生した場合、最大3,000万円の補償金が支払われます。この補償金は、一時金と分割金に分かれており、それぞれが異なる目的で活用されます。ここでは、具体的な金額の内訳や用途について詳しく解説します。

補償金額とその内訳

産科医療補償制度では、分娩時に重度の脳性麻痺が発生した場合、家族に対して最大3,000万円の補償金が支払われます。

補償金の内訳は、主に以下の2つに分かれます:

- 一時金の支給

初回の支給として、600万円が一時金として支払われます。この金額は、出生後から発生する医療費やリハビリテーション、日常生活のケアに活用することができます。出産後早い段階で提供されるため、緊急対応にも役立ちます。 - 分割金の支給

残りの2,400万円は、20歳になるまでの期間で年次ごとに分割して支給されます。具体的には、毎年一定額が家族に支払われ、リハビリや医療機器の購入、生活支援のための費用に充てることが可能です。長期的なサポートを考慮した設計になっているため、経済的な安心感を維持しながら療育を続けることができます。

また、補償金の使途は厳密に定められていないため、家族の判断で必要なケアに自由に利用できるのも大きな利点です。例えば、日常の介護用品の購入、バリアフリー住宅への改装、または専門医療機関への通院費用など、さまざまな用途に対応できます。

産科医療補償制度に基づく補償金は、申請後に適切な手続きが行われることで速やかに支給されます。手続きに不備がない限り、経済的な負担を軽減しながら、お子さんのケアに専念できるようサポートされています。

補償金の用途

産科医療補償制度によって支払われる補償金は、家族の経済的負担を軽減するため、幅広い用途に活用できます。

医療費の補填

脳性麻痺のあるお子さんには、定期的な医療ケアや治療が必要です。リハビリや通院、入院費用、また医療機器の購入など、日常的に発生する医療関連の費用に補償金を充てることが可能です。

リハビリテーションの費用

長期的なリハビリテーションは、身体機能の維持や発達を促進するために重要です。理学療法や作業療法、言語療法などのリハビリテーションの費用にも利用できます。子どもの成長に合わせた最適なサポートが提供されます。

日常生活の支援

障害を持つお子さんの育児には、特別なケアが求められます。車椅子の購入やバリアフリー改装、介護用品の準備など、生活環境の整備にも補償金を使うことができます。また、在宅介護サービスや支援施設の利用にかかる費用も補填されます。

産科医療補償制度の申請手続きの流れ

産科医療補償制度の申請手続きには、必要な書類の準備や申請期限の確認が重要です。ここでは、申請に必要な手順や準備すべき書類について詳しく解説し、スムーズな手続きをサポートします。

申請期限

申請は、原則として出生から5年以内に行う必要があります。この5年間の間に、必要な書類をすべて揃えて手続きを完了させることが求められます。特に、医療機関が発行する証明書類や出生証明書などは早期に準備しておくことで、申請がスムーズに進みます。

申請に必要な書類

申請書類が不備のまま提出されると、審査が遅れたり補償金の支払いが遅延する可能性があります。

- 申請書類一式

産科医療補償制度への申請には、専用の申請書類一式が必要です。この申請書類は、出産を担当した医療機関を通じて取得できます。また、日本医療機能評価機構の公式サイトからダウンロードすることも可能です。申請書類には、申請者の基本情報や医療機関の情報、補償対象であるお子さんの情報などが詳細に記載されます。 - 出生証明書

出産時に病院が発行するもので、出生日時や体重、母子の健康状態などが記載されています。この証明書は、公的な確認資料として重要な役割を果たしますので、紛失しないよう大切に保管しましょう。 - 医療機関の証明書

分娩を担当した医療機関からの証明も必要です。これは、産科医療補償制度の条件を満たしていることを証明するものです。特に、脳性麻痺の原因が分娩時のトラブルによるものであることが明確に示される必要があります。医師の診断書や検査結果が含まれる場合もあります。 - 身分証明書のコピー

申請者の本人確認のため、運転免許証や健康保険証のコピーも求められます。

申請から補償金受け取りまでのステップ

産科医療補償制度の手続きがスムーズに進むよう、申請から補償金を受け取るまでの各ステップを正確に理解しておくことが大切です。以下に、具体的な手順を解説します。

- 必要書類の準備と提出

出生証明書、医療機関の証明書、身分証明書のコピーなどを揃え、産科医療補償制度の申請書類一式を提出します。申請は、担当の医療機関を通じて行われる場合が多く、手続きの進行も医療機関がサポートします。 - 審査手続きの開始

提出された書類が日本医療機能評価機構に届くと、申請内容の審査が始まります。審査では、脳性麻痺の原因が分娩時の出来事に関連するかどうか、医療機関が制度に適切に加入しているかなどが確認されます。また、提出書類に不備がある場合は、医療機関や申請者に連絡が入ります。 - 審査結果の通知

審査が完了すると、結果が申請者へ通知されます。承認された場合、補償金の支払い手続きが進められます。万が一、審査が通らなかった場合は、その理由が詳しく説明され、必要であれば再申請が求められることもあります。 - 補償金の受け取り手続き

審査が無事通過すると、補償金の受け取り手続きが始まります。最初に支給されるのは600万円の一時金で、申請が完了した後、数週間以内に指定の口座に振り込まれます。その後、残りの2,400万円は20歳までの期間で分割して支払われます。 - 定期的な確認と報告

補償金を受け取っている間、必要に応じて日本医療機能評価機構への定期報告が求められる場合があります。これは、適切な支援が行われているかを確認する目的で実施されます。報告内容としては、子どもの発達状況や療育の進捗などが含まれます。

産科医療補償制度と他の補償制度や損害賠償との違い

産科医療補償制度は、公的な補償制度として脳性麻痺のリスクに備えるためのものですが、民間保険や損害賠償制度とも異なる特徴があります。まず、民間保険は加入者のリスクに応じて保険料が変動し、補償範囲も多岐にわたります。一方、産科医療補償制度は全国一律で提供され、加入手続きは医療機関が行うため、個別の契約が不要です。

| 比較項目 | 産科医療補償制度 | 民間保険 | 損害賠償制度 |

|---|---|---|---|

| 補償対象 | 脳性麻痺 (一定の要件を満たす場合) | 保険の契約内容によって多岐にわたる | 医療過誤等による損害 |

| 加入手続き | 医療機関が行う (個別手続き不要) | 加入者が個別に契約 | 不要 (ただし訴訟等で請求が必要) |

| 保険料・負担 | 全国一律 (分娩費に含まれる) | リスクに応じて変動 | 無料 (裁判費用等が発生する場合あり) |

| 過失の立証 | 不要 | 不要(契約内容に基づく) | 必要 |

| 補償金の支払い | 迅速に支給される | 保険会社の審査後に支払い | 裁判・和解後に支払い |

| 補償制度の運営主体 | 公的制度 (日本医療機能評価機構等) | 民間の保険会社 | 裁判所または和解 |

| 家庭への経済的支援 | 高い(迅速で確実な補償) | 内容による | 長期化する可能性あり |

また、損害賠償請求は過失の立証が必要で手続きも複雑ですが、産科医療補償制度は過失の有無にかかわらず補償金が支給される点が大きな違いです。さらに、迅速な支払いが可能であることも、家庭の経済的負担を軽減する大きなメリットです。

産科医療補償制度に関するよくある質問

多くの方が気になるポイントを、以下でまとめました。

制度の利用を検討している方や、不安を感じているご家庭にとって参考になるはずです。

産科医療補償制度はすべての出産に適用されますか?

いいえ、すべての出産が対象ではありません。

対象となるのは、制度に加入している分娩機関で、妊娠22週以降に行われた出産です。

また、出生体重が2,000グラム以上、または在胎週数33週以上であることが基本的な条件とされています。

制度に未加入の施設での出産や、早産によって基準を満たさない場合は対象外です。

加入機関かどうかは、日本医療機能評価機構の公式サイトで確認できます。

出産前に分娩施設が制度に対応しているか確認しておくと、万が一に備える安心感につながります。

補償を受けられる条件は何ですか?

生後6歳までに重度の脳性まひと診断され、かつ出産に起因することが認められた場合に補償対象となります。

ただし、感染症や外傷、先天性の異常など、出生後に原因があると判定された場合は対象外です。

制度では、原因調査や専門委員による医学的な審査を通じて、客観的かつ公正な判断が行われます。

認定までには時間がかかることもあり、状況によっては追加書類の提出が求められることもあります。

障がいの原因が不明確な場合には判断が難航するため、医療機関と連携を取りながら慎重に進める必要があります。

早期の相談や医療機関のサポートを得ながら、制度の申請に備えることが大切です。

補償金はいくら支払われますか?

原則として、補償金は総額3,000万円が支給されます。

その内訳は、一時金600万円と、20年間で分割支給される2,400万円となっています。

分割金は年120万円ずつ支払われ、主に介護費や医療費、生活支援に充てることが想定されています。

一括支給金は早期の生活環境整備などに活用されるケースが多く、利用目的に制限はありません。

制度上の金額は、物価や制度改定の影響により変更される可能性もあるため、最新情報の確認が重要です。

支給に関する詳細は、申請時に分娩機関や制度事務局に確認すると安心です。

申請期限はいつまでですか?

制度への申請は、原則として出生から5年以内と定められています。

申請には、分娩時の記録や診断書、必要書類を整える必要があり、準備に時間を要する場合もあります。

障がいの兆候がすぐに現れないケースもあるため、早い段階から経過観察を行い、医師の助言を受けておくことが推奨されます。

制度窓口では、相談や説明を無料で受けることができるため、活用することでスムーズな申請が可能になります。

期限を過ぎてしまうと補償が受けられなくなる可能性があるため、計画的な対応が求められます。

医師や相談員と連携しながら、早めに手続きを進めることが大切です。

他の損害賠償制度と併用できますか?

はい、産科医療補償制度は損害賠償制度とは別の枠組みで運用されています。

そのため、制度を利用したからといって、医療機関に対する法的請求の権利が失われることはありません。

実際に、補償金を受け取った後であっても、過失が明らかになれば損害賠償を別途請求することが可能です。

ただし、民事訴訟などとの関係や証拠の扱いについては複雑になる可能性があるため、専門家の助言が有効です。

医療過誤が疑われる場合には、制度とは別に弁護士などへ相談することが推奨されます。

補償制度の利用は患者の権利を制限するものではなく、法的対応と併用できる仕組みとして整備されています。

産科医療補償制度は死産も対象ですか?

いいえ、死産は原則として補償の対象外です。

制度の目的は、出産時に重度の脳性まひとなった子どもとその家族を支援することであるため、生後の生活があることが前提となります。

具体的には、出生後に生存し、医師によって脳性まひと診断されることが必要条件とされています。

ただし、分娩に関連して死亡が生じた場合には、医療安全の観点から事故調査や報告書の作成が行われることがあります。

この制度では補償は受けられなくとも、医療の質向上や再発防止の取り組みとして、事故原因の分析が進められる仕組みがあります。

補償制度と事故調査制度は連動していますが、死産自体には金銭的補償は適用されない点に注意が必要です。

産科医療補償制度の掛け金は誰が払うのですか?

掛け金は基本的に分娩機関が加入時に負担しますが、実質的には出産費用の一部として保険適用内に含まれています。

通常、分娩機関が制度に加入する際に、出産1件あたり約1万6,000円(2024年現在)の保険料が制度側へ納付されます。

この費用は、出産育児一時金の中に組み込まれており、出産を行う保護者が直接支払う必要はありません。

そのため、本人が別途申し込んだり費用を追加で支払ったりすることなく、自動的に制度の対象となる仕組みです。

一部の分娩機関ではこの仕組みを導入していない場合もあるため、加入状況の事前確認が推奨されます。

結果として、掛け金は分娩費に含まれており、制度利用者が個別に負担する必要は基本的にありません。

産科医療補償制度の登録はいつまでですか?

制度への登録は、出産後早期に行われる必要があり、分娩後概ね2週間以内に分娩機関が登録手続きを行います。

登録手続きは基本的に分娩施設側が代行し、家族が個別に申請する必要はありません。

ただし、施設側での手続きが完了しなければ補償の対象とならないため、出産前に登録対応が行われるかどうか確認しておくことが大切です。

また、分娩施設が制度に加入していない場合や、登録漏れがあった場合には、後から補償対象にならない可能性もあります。

登録完了後には、登録証が家族宛に送付され、補償対象の確認書類として保管する必要があります。

スムーズに補償を受けるには、出産後できるだけ早い段階で制度登録が行われているかを確認しておくと安心です。

まとめ

産科医療補償制度は、出産時の万が一の医療事故に対する経済的なサポートを提供する大切な制度です。

制度の仕組みや対象となる分娩、申請手続きの流れを事前に理解しておくことで、安心して出産に臨めます。

また、家族と医療機関でしっかり相談しておくことで、いざというときに落ち着いて対応できます。

万が一制度を利用する場合は、申請期限も設けられているため、スケジュール管理を怠らず、必要な書類を事前に揃えておくことが重要です。

補償金を受け取った後も、医療費の支払いだけでなく、リハビリや将来的な生活支援への活用を計画的に考えることが大切です。

医療機関との連携を密にし、家族と話し合いを重ねて計画的に準備することで、安心して新しい命を迎えることができるでしょう。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS