介護保険制度は、高齢者やその家族の暮らしを支えるために設けられた公的保険制度です。40歳から加入が始まり、要介護や要支援と認定された人は、訪問介護や施設サービスなどの支援を受けられます。

メリットは、専門的な介護サービスを費用の一部負担で利用できる点や、地域によって多様な支援が整備されていることです。一方で、制度の内容が複雑で理解しづらいことや、財源が限られているという課題もあります。また、利用者や家族の状況によって必要な手続きやサービスが異なるため、事前の理解が欠かせません。

将来に備えるためにも、介護保険制度の仕組みや対象者、サービス内容などをしっかりと学んでおくことが大切です。

介護保険制度とは?

介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みとして、2000年にスタートしました。高齢化が急速に進む中、家族による介護だけでは限界があるという認識が広まり、誰もが安心して必要な支援を受けられる体制が求められるようになりました。この制度では、介護を必要とする人がサービスを選び、契約によって利用できる点が大きな特徴です。

制度の対象となるのは、40歳以上のすべての人で、保険料を納めることで加入者となります。財源は、加入者が支払う保険料と国・都道府県・市区町村の公費によって成り立っています。サービスの利用には要介護認定を受ける必要があり、その結果に応じて利用できる範囲が決まります。

介護保険制度の目的は、単に生活を支援することにとどまらず、自立を促し、尊厳を守りながら生活を続けられるようにすることです。住み慣れた地域でその人らしい生活を維持できるよう、多様な支援が用意されているのがこの制度の大きな意義といえます。

介護保険制度の概要と導入の背景

介護保険制度は2000年に導入されました。その背景には、急速な高齢化の進行と、それに伴う介護の社会的課題がありました。従来は、要介護の高齢者に対して、行政による「措置」によって施設入所などが決定されていましたが、この方法では本人の意思や選択が反映されにくく、不公平感も生じていました。

また、家庭内での介護が中心であった時代には、主に女性が介護の担い手となり、身体的・精神的な負担が蓄積されていたことも大きな問題でした。核家族化の進展や、女性の社会参加が広がるなかで、家族による介護には限界が見え始め、地域や社会による支援の必要性が高まったのです。

このような状況を受け、介護を家族の責任から社会全体の責任へと移行する方針のもと、介護保険制度が設計されました。誰もが加入し、必要なときに支援を受けられる仕組みとして、社会保険方式が採用され、利用者と提供者との「契約」に基づくサービスの提供が基本となりました。

制度の目的と3つの基本理念

介護保険制度には、明確な理念が三つ掲げられています。1つ目は「自立支援」です。これは、利用者ができるかぎり自分の力で生活を続けられるように支援するという考え方です。介護サービスは単に手助けをするだけでなく、生活能力の維持や回復を重視した内容となっており、機能訓練や生活指導なども含まれています。

2つ目は「尊厳の保持」です。年齢や状態にかかわらず、すべての人が一人の人間として尊重される社会を目指し、サービス提供の現場でもその意識が求められています。介護においては、利用者の意思を尊重し、人格に配慮した対応が徹底されるよう制度設計がなされています。

3つ目は「利用者本位」です。サービスの選択は、利用者本人の希望に沿って行われ、ケアマネジャーが作成する介護計画も、本人の生活習慣や価値観を反映させた内容となります。これにより、利用者が納得してサービスを受ける環境が整い、安心感のある介護が実現されています。

| 基本理念 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 自立支援 | 利用者ができる限り自分の力で生活を続けられるよう支援する | 機能訓練・生活指導で能力維持・回復を重視 |

| 尊厳の保持 | 年齢や状態にかかわらず、一人の人間として尊重される | 利用者の意思を尊重し、人格に配慮した対応 |

| 利用者本位 | サービス選択は利用者の希望を最優先にする | ケアプランは生活習慣や価値観を反映 |

これら3つの理念は、制度の導入当初から一貫して掲げられており、すべての施策やサービス提供の根幹にある考え方として重視されています。介護を必要とする人が尊厳を守られながら、主体的に暮らせるよう支えることが、介護保険制度のもっとも大切な役割です。

参考:介護保険制度の概要 |厚生労働省

参考:平成21年度介護報酬改定について

介護保険制度は何歳から?対象者と加入条件

介護保険制度は、年齢ごとに異なる条件で保険サービスを受けられるしくみです。加入対象は40歳以上のすべての人ですが、65歳を境に「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分けられています。それぞれの区分には保険料の納め方や、給付を受けられる条件に違いがあります。

この制度を正しく理解しておくことは、将来に備えるうえで欠かせません。ここでは、制度の対象者や加入条件、給付を受ける際の具体的な要件を整理します。

第1号被保険者と第2号被保険者の違い

65歳以上の人は「第1号被保険者」として、介護が必要と判断されれば、原因にかかわらず介護サービスを利用できます。保険料は原則として年金から自動的に差し引かれ、市区町村を通じて納められます。サービスを使う際の自己負担割合は原則1割ですが、所得に応じて2割または3割になる場合もあります。

一方、40歳から64歳の人は「第2号被保険者」となり、加入している健康保険を通じて保険料を納めます。この世代は、すべての介護状態が対象ではなく、あらかじめ定められた「特定疾病」が原因で要介護状態になった場合に限り、制度を利用できます。

| 区分 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |

|---|---|---|

| 対象年齢 | 65歳以上 | 40~64歳 |

| 保険料の納め方 | 原則、年金から天引き(市区町村へ納付) | 健康保険を通じて納付 |

| サービス利用条件 | 原因を問わず、介護が必要と判断された場合 | 「特定疾病」が原因で要介護状態になった場合のみ |

| 自己負担割合 | 原則1割(所得により2~3割) | 原則1割(所得により2~3割) |

| 特徴 | 加齢に伴うすべての介護状態が対象 | 加齢による特定の病気に限定 |

このように、年齢区分によって加入方法だけでなく、給付の対象となる条件も異なります。それぞれの立場で受けられる支援の内容を理解することが、適切な制度活用につながります。

給付の対象となる「要介護状態」や「特定疾病」

介護保険による支援を受けるには、市区町村へ申請し、「要介護認定」を受けることが必要です。この認定では、本人の心身の状態や生活状況をもとに、どの程度の支援が必要かが判定されます。判定の結果は、「要支援1・2」または「要介護1〜5」の7段階に分かれ、それぞれで利用できるサービスの内容や限度額が決まります。

第2号被保険者が支援を受けるには、要介護の原因が特定の疾病に該当していなければなりません。具体的には、がんの末期、脳梗塞や脳出血などの脳血管疾患、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、初老期における認知症、パーキンソン病など16種類が指定されています。これらは比較的若い世代でも介護が必要になる可能性が高いとされており、制度で特別に定められています。

ただし、病名が該当していても、自動的に支援が受けられるわけではありません。医師の意見書や訪問調査の結果をもとに、要介護状態と判断された場合に初めてサービスの利用が認められます。

介護保険制度は、単に年齢によって区切られるものではなく、本人の状態や原因疾患など多角的な要素により判断されます。将来を見据え、制度の内容をよく知っておくことが大切です。

参考:介護保険の基礎知識 – 特別養護老人ホーム りゅうきんか

介護保険制度におけるサービスの種類と内容

介護保険制度では、要介護者が自分らしく暮らし続けることを支援するために、多様な介護サービスが整備されています。主に「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の3つに分類され、それぞれのサービスが目的や利用環境に応じた支援を提供しています。

これらのサービスは、それぞれの生活環境や介護度に応じて選択され、介護を必要とする人々の多様なニーズに応える仕組みとなっています。

居宅サービス(訪問・通所・短期入所など)

居宅サービスは、自宅で生活を続けながら介護を受けたい人のための仕組みです。代表的なものに、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護があります。

訪問介護では、ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事・入浴・排せつなどの日常生活を支援します。通所介護(デイサービス)では、日中に施設へ通い、機能訓練や食事、入浴などのサービスを受けることができ、家族の負担も軽減されます。短期入所生活介護(ショートステイ)は、一定期間施設に宿泊しながら生活支援を受けるもので、介護者の休息が必要な際にも利用されます。

このように、自宅での生活を継続するうえで欠かせない支援が整えられています。

介護保険制度における施設サービス

施設サービスは、要介護者が専門的な介護を受けながら生活できる入所型の支援制度です。家庭内での介護が難しい場合や、医療的な管理が必要なケースに対応する仕組みで、介護の必要度や目指す生活に応じて複数の選択肢があります。

| 施設名 | 対象者 | 主な役割・特徴 | 入所期間 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 特別養護老人ホーム(特養) | 要介護3以上の高齢者 | 長期的な生活の場。日常生活の介護+健康管理 | 長期 | 利用希望者が多く、待機者が多い傾向 |

| 介護老人保健施設(老健) | 病院での治療を終え、家庭復帰を目指す人 | 自立支援・リハビリ中心。医師やリハ専門職がサポート | 原則3〜6カ月(延長可) | 家庭復帰を前提とした一時的施設 |

| 介護療養型医療施設(介護医療院へ移行中) | 医療的管理が継続的に必要な人 | 医療と介護を同時に提供。慢性疾患や重度障害に対応 | 長期 | 制度改正で「介護医療院」へ移行が進行中 |

ここでは、主に提供されている上記3つの施設の特徴をそれぞれ解説します。

特別養護老人ホーム(特養)

特別養護老人ホームは、要介護3以上の高齢者を対象に、日常生活の支援と介護を提供する施設です。食事や入浴、排せつなどの基本的な介助に加え、看護師による健康管理やリハビリ支援も行われています。家庭での介護が困難な方の長期入所に適しており、生活の場として安定した環境が整えられています。

入所の費用は所得に応じた負担軽減制度もあり、低所得世帯でも利用しやすい体制が整っています。ただし、希望者が多く、地域によっては入所待機者が数百人単位になるケースもあります。そのため、早めの情報収集や申し込みが必要です。

介護老人保健施設(老健)

介護老人保健施設は、病院での治療を終えた後、家庭復帰を目指す方を対象とした中間的な施設です。医師、看護師、理学療法士などの専門職が連携し、日常生活の訓練や身体機能の維持・改善を目的としたケアを提供します。

特養とは異なり、原則として一時的な利用を前提としており、利用者が自立した生活に戻れるよう支援することが主な役割です。入所期間は3カ月から6カ月程度が一般的で、必要に応じて延長も可能ですが、あくまで家庭復帰を前提とした施設であることが特徴です。

介護療養型医療施設

介護療養型医療施設は、医療的な管理が継続的に必要な要介護者に対して、長期的な療養と介護を同時に提供する施設です。慢性疾患や重度の身体障害などにより、在宅での生活が難しい高齢者が対象となります。医師の常駐により、病状の安定や医療的ケアが確保されている点が他の施設との大きな違いです。

しかしながら、制度の見直しにより、この施設の多くは「介護医療院」への移行が進められています。介護医療院は、医療・介護・生活支援を一体的に行う新しい施設として位置づけられており、医療ニーズの高い高齢者が安心して暮らせる環境づくりが進められています。

地域密着型サービスの意義と具体例

地域密着型サービスは、利用者が住んでいる地域で、その人らしい暮らしを続けられるよう支援する制度です。市区町村が主体となり、地域の実情に合わせて提供されています。

代表的なサービスに「小規模多機能型居宅介護」があります。このサービスは、通い・訪問・宿泊の支援をひとつの事業所で行い、必要に応じて柔軟に対応できるのが特徴です。利用者の生活スタイルに寄り添った支援が可能となります。

また、「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」では、認知症のある高齢者が少人数で共同生活を行いながら、日常生活の支援を受けられます。家庭に近い雰囲気の中で生活を続けることで、安心感と安定した日常が保たれます。

| 項目 | 小規模多機能型居宅介護(小多機) | 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |

|---|---|---|

| 対象者 | 要介護1以上(原則、在宅生活を続けたい人) | 要支援2・要介護1以上で、医師により認知症と診断された人 |

| 定員 | 登録定員:約25名通い:15名/日程度泊まり:9名程度 | 1ユニット9名以下、2〜3ユニットで運営(最大27名程度) |

| サービス内容 | 通い・訪問・泊まりを一体的に提供(柔軟に組み合わせ可能) | 少人数での共同生活。食事・入浴・排泄など日常生活支援+機能訓練 |

| 生活場所 | 基本は自宅。必要に応じて「泊まり」利用可能 | 施設に住みながら家庭的な環境で暮らす |

| メリット | ・在宅生活を継続しやすい ・通い・訪問・泊まりが一体型で柔軟に利用できる ・顔なじみの職員が継続的に支援 | ・少人数で家庭的な雰囲気 ・認知症に特化したケア ・生活リズムを大切にしながら共同生活 |

| デメリット | ・事業所数が少なく、地域差が大きい ・医療的ケアは手薄になりがち ・泊まりは緊急対応に限られることが多い | ・医療的ケアは限定的 ・定員が少なく入居待ちが多い ・自宅に戻りたい人には不向き |

| 費用(目安) | 介護度別の 月額定額制(1割負担の場合) 例:要介護1で約1.2万円/月、要介護5で約3.5万円/月 + 食費・宿泊費 | 介護度別の 月額定額制(1割負担の場合) 例:要介護1で約7〜8万円/月、要介護5で約10万円前後/月 + 家賃・食費 |

| 向いている人 | ・自宅で暮らし続けたいが、通い・訪問・泊まりを柔軟に利用したい人 ・家族介護を継続したいが支援が必要な人 | ・自宅での生活が難しくなった認知症高齢者 ・少人数の環境で落ち着いて暮らしたい人 |

このような地域密着型の支援は、制度の中でも大切な位置づけを担っており、住民とのつながりを重視した介護のあり方といえます。

参考:特定疾病の選定基準の考え方|厚生労働省

参考:サービス編 | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」

介護保険制度の運営と財源

介護保険制度は、急速に進む高齢化社会を背景に、すべての人が必要な介護を受けられるよう整えられました。 この制度を安定して運営するには、誰が制度を管理するのか、また、どのような財源で支えられているのかを理解することが欠かせません。 ここでは、保険者としての市区町村の役割と、公費や保険料の構成について見ていきます。

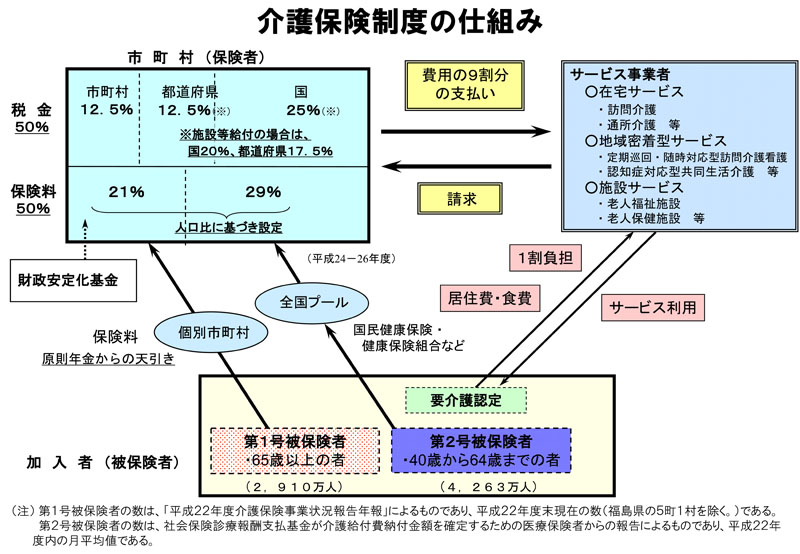

介護保険制度の運営は全国の市区町村が担当

介護保険制度を実際に管理・運営しているのは、全国の市区町村です。 市区町村は、地域の実情を踏まえて制度を支え、高齢者が安心して暮らせる環境を整えるための中心的な役割を担っています。 具体的には、まず要介護認定の申請を受け付け、調査を行い、その結果をもとに介護度を判定します。

また、介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成したケアプランが適切であるかを確認し、過剰なサービスや不正な利用が行われないようにチェックを行います。 さらに、サービスを提供する事業者に対して、給付内容が正しいかどうかを審査し、報酬の支払いを管理する責任も負っています。

このほか、介護保険料の徴収や、地域包括支援センターの整備、高齢者からの相談受付なども行い、制度全体を支える現場の要となっています。

介護保険制度の財源の仕組み

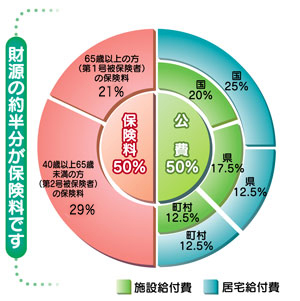

介護保険制度の運営には、多くの人の負担と公的資金が関わっています。財源は「保険料」と「公費」の2つに分かれており、両者の割合はおおむね半々です。

保険料は40歳以上の人すべてが支払うことになっており、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40〜64歳)で区分されます。 一方、公費は国と地方自治体が分担しています。

内訳としては、国が25%、都道府県が12.5%、市区町村が12.5%を負担する形です。 このほか、介護サービスを利用する際には、原則として費用の1割を自己負担します。ただし、一定の所得がある人は2割や3割の負担になることもあります。

このように、保険料、公費、利用者負担の3つの柱で制度を支えており、誰か一人の負担に偏らない仕組みが整えられています。 公平性を保ちつつ、全国どこに暮らしていても同じように介護を受けられる制度として、多くの人にとって大切な土台となっています。

介護保険制度とSDGsの関係

介護保険制度は、高齢者が地域で安心して暮らし続けるための支えとして制度化されました。この仕組みは、日本国内の福祉向上だけでなく、国際的に掲げられているSDGsとも方向性が合致しています。

なかでも、目標3「すべての人に健康と福祉を」や目標10「不平等をなくす」との関係が深く、制度の整備や運用がSDGs達成への一助となっている点に注目が集まっています。年齢や住む場所にかかわらず、誰もが必要な支援を受けられる環境を築くことが、これからの社会に欠かせない取り組みです。

すべての人に健康と福祉を|介護保険制度による健康寿命の延伸と地域支援の重要性

この制度では、要介護になる前の段階から支援を行う体制が整えられています。たとえば、生活機能の維持を目的とした通所型の介護予防サービスや、自宅での日常生活を支える訪問支援などが含まれます。こうした働きかけにより、身体機能の低下を防ぎ、できる限り長く自立した暮らしを続けられるよう支援が行われています。

さらに、地域包括ケアの考え方と連動することで、介護、医療、福祉などの分野を横断した支援が地域で提供されています。このような連携によって、個々の暮らしに合ったサービスが選べる仕組みが整いつつあります。結果として、高齢者の生活の質が保たれ、住み慣れた場所で安心して暮らすことが可能になっています。

こうした地域主導の支え合いは、「すべての人に健康と福祉を」という目標の実現に向けた具体的な一歩です。

不平等をなくそう|所得・地域・家族構成によらない公平性を確保

介護保険制度のもう一つの柱は、誰もが等しくサービスを受けられるという公平性です。所得や世帯の状況に関係なく、要介護認定を受けた人には必要な介護サービスが提供されます。自己負担の割合も、本人の収入に応じて段階的に設定されており、経済的に厳しい状況にある人でも利用しやすくなっています。

また、地域による格差をなくすために、地方でも同水準のサービスが受けられるよう支援体制の整備が進められています。たとえば、地域密着型サービスの導入により、都市部と同様の支援が離島や過疎地域でも実現されています。

こうした取り組みは、どのような環境に暮らす人であっても支援を受けられるようにするためのもので、「不平等をなくす」というSDGsの理念をかたちにした制度といえます。

参考:介護施策に関する行政評価・監視-高齢者を介護する家族介護者の負担軽減対策を中心として-

介護保険制度に関するよくある質問

介護保険制度は高齢者やその家族にとって身近で大切な仕組みですが、細かい点まで理解するのは難しいと感じる人も少なくありません。ここでは、利用者や加入者から特によく寄せられる疑問について、信頼できる公的情報をもとにわかりやすく説明します。

介護保険料は何歳から支払う必要がありますか?

介護保険料は、40歳になった月から納付が始まります。40歳から64歳までは「第2号被保険者」として、健康保険の加入を通じて給与や年金から天引きされる仕組みです。そして65歳になると「第1号被保険者」となり、市区町村が定めた額を納めることになります。基本的には年金から自動的に差し引かれますが、年金額が少ない人は口座振替などでの納付も必要です。地域によって保険料の金額は異なるため、最新の情報を確認することが欠かせません。

介護保険サービスを利用するにはどうすればよいですか?

介護保険のサービスを受けるには、まず「要介護認定」の申請が必要です。申請は市区町村で受け付けており、本人または家族が手続きを行います。申請後は、専門の調査員による聞き取りや主治医の意見書などをもとに、審査会が要介護度を判定します。認定結果は「非該当」から「要支援1~2」「要介護1~5」までの7段階に分かれており、その区分によって利用できるサービスの内容や限度額が決まります。

自己負担はいくらくらいかかりますか?

介護保険制度では、利用者が支払う費用の一部を自己負担する仕組みになっています。負担割合は原則1割ですが、年収が一定額を超えると2割または3割に引き上げられます。たとえば、年金収入や課税所得が高い人は3割負担になることがあります。

ただし、負担が重くなりすぎないように「高額介護サービス費制度」が設けられており、月ごとの自己負担額には上限が設定されています。これにより、所得が低い世帯でも必要な支援を継続して受けやすくなっています。

介護サービスを受けるときに施設と自宅、どちらがよいですか?

介護サービスは、大きく分けて「施設サービス」と「居宅サービス」があります。施設サービスは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設などで、生活支援や医療的ケアを一体的に受けるものです。一方、居宅サービスでは、訪問介護やデイサービスを利用しながら、自宅での生活を維持することが基本になります。

どちらを選ぶかは、本人の心身の状態、家族の介護力、経済的な状況などによって変わってきます。ケアマネジャーとの相談を通じて、自分に合った支援内容を考えることが大切です。

介護保険の対象とならないサービスもありますか?

介護保険は幅広い支援を提供しますが、すべての介助行為が対象になるわけではありません。たとえば、本人の身体状態に直接関係のない掃除や洗濯などの家事支援は、介護保険の範囲外となることがあります。

また、家族が代行する介護や、医療行為を含む支援も対象になりません。こうしたケースでは、自治体の福祉サービスや自費での民間サービスを併用する必要があります。制度の枠組みを正しく理解し、事前にケアプランを立てておくことが、安心して生活を送るうえで欠かせません。

まとめ

介護保険制度は、高齢化社会を支えるために導入された仕組みであり、私たち一人ひとりの老後に欠かせない制度です。40歳からの加入を通じて、介護が必要になった際に自立した生活を維持できるよう支援する役割があります。居宅サービスや施設サービス、地域密着型サービスなど、多様な支援が整備されており、状況に応じた柔軟な対応が可能です。

また、この制度はSDGsが掲げる「すべての人に健康と福祉を」という目標と深くつながっています。年齢や所得、居住地によらず、必要な支援を受けられるという公平性は、持続可能な社会の実現に向けた重要な柱です。

今後、さらに少子高齢化が進むなかで、制度を正しく理解しておくことは、将来の安心を得るための第一歩になります。自分や家族の将来に備えるためにも、今のうちから介護保険制度の仕組みを知っておくことが大切です。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS