虐待・ネグレクトは、決して特別な家庭だけで起こる問題ではありません。忙しさやストレス、孤立など、どの家庭にも起こりうる身近な課題です。ニュースで耳にするたびに胸が痛む一方で、「どこからが虐待なの?」「もし気づいたらどうすればいいの?」と不安を抱く人も多いでしょう。

本記事では、虐待・ネグレクトの定義や違い、原因、そして支援の仕組みをわかりやすく解説します。子どもたちを守るために、今できることを一緒に考えていきましょう。

虐待・ネグレクトとは?

虐待とは、保護者などが子どもに対して身体的・心理的な苦痛を与え、健全な成長や発達を妨げる行為を指します。法律上では「児童虐待の防止等に関する法律」により、子どもの心身を傷つけるすべての行為が対象とされています。具体的には、殴る・蹴るなどの身体的虐待、言葉で否定したり無視を続けたりする心理的虐待、性的行為を強要する性的虐待、そして子どもに十分な食事や医療を与えないなどの「ネグレクト(育児放棄)」が含まれます。

一方、ネグレクトとは単に「世話を怠ること」ではなく、保護者が子どもに必要な養育・保護・教育を行わない状態を指します。例えば、食事を与えない、汚れた服のまま放置する、病気やけがをしても受診させない、長時間ひとりで家に残すといった行為が該当します。これらは子どもの生命や心身の発達に深刻な影響を与え、虐待の一種として法的にも扱われます。

虐待とネグレクトの違い

日本では、「児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)」において、児童虐待は明確に4つの類型に分類されています。身体的虐待・性的虐待・心理的虐待、そしてネグレクト(育児放棄)です。これらはすべて、子どもの健全な心身の成長を阻害する重大な行為として定義されており、いずれも同じく「虐待」として扱われます。

法律上の定義においてもネグレクトは、単なる怠慢ではなく、身体的虐待や心理的虐待と並ぶ独立した虐待の一形態として位置づけられています。たとえ直接的な暴力が伴わなくても、食事を与えない、病気の治療を受けさせない、長時間放置するなどの行為は、子どもの心身に深刻な影響を与える点で、他の虐待と何ら変わりがありません。

行為の形が暴力をふるうことであれ、世話を怠ることであれ、その結果として子どもの心や体が傷つき、安心して成長する権利が奪われるという本質は同じなのです。

日本における虐待・ネグレクトの現状

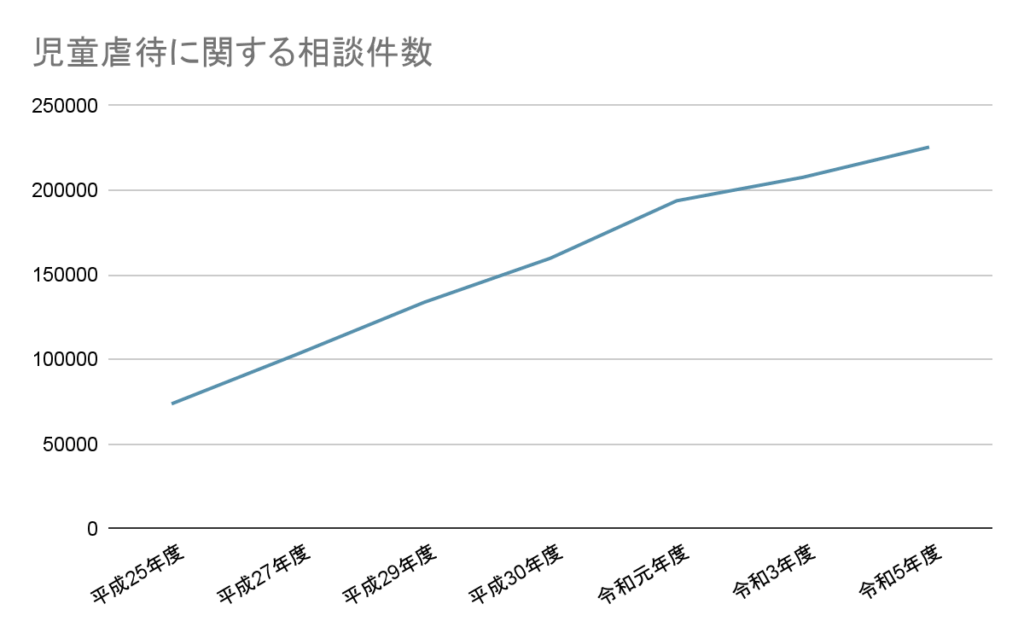

日本では、虐待やネグレクトに関する相談件数が年々増加しています。ここでは、最新の統計データや発生状況からその現状を詳しく見ていきましょう。

児童相談所等への相談件数の推移と現状

厚生労働省の発表によると、全国の児童相談所が対応した児童虐待に関する相談件数は、令和5年度には過去最多となる225,509件に達しました。これは20年前の約10倍にあたる数値であり、近年も増加傾向が続いています。虐待やネグレクトが社会問題として注目される中、相談件数の増加は決して一概に「虐待が増えた」とは言い切れません。

むしろ、虐待への社会全体の意識の高まりと、行政・地域による早期発見体制の強化が進んだ結果、通報や相談が活発になったことが背景にあります。特に、学校や医療機関、近隣住民からの通報件数が増加しており、周囲が「おかしい」と感じた段階で行動に移すケースが増えました。

平成25年度の相談件数は73,802件で、ここから全国的に増加傾向が顕著になり始めました。児童虐待防止法の改正やメディア報道の影響により、社会全体で「虐待を見過ごさない」という意識が徐々に広まり始めました。

平成27年度(103,286件)には、ついに相談件数が10万件を突破しました。これは行政・教育現場・地域住民の通報意識が一層高まった節目の年であり、虐待・ネグレクトという言葉が広く浸透した時期でもあります。

さらに令和元年度(193,780件)には、前年比+21.2%と過去最大の伸びを示しました。虐待死事件の報道などが社会に衝撃を与えたことから、一般市民の通報行動が急増しました。一方で、令和3年度(207,660件)では、増加傾向が一時的に鈍化しました。これは、新型コロナウイルス感染拡大により家庭内の実態が見えにくくなった影響や、学校・医療機関など外部機関による発見機会の減少が背景にあると考えられます。

ネグレクトを含む虐待の発生割合

厚生労働省の「児童相談所での児童虐待相談対応件数(令和5年度)」によると、虐待の中で最も多いのは心理的虐待で、全体の59.8%を占めています。次いで、身体的虐待22.9%、ネグレクト16.2%、性的虐待1.1%の順に多く報告されています。

心理的虐待の増加の背景には、家庭内での暴力(DV)を子どもの目の前で行う「面前DV」が大きく影響しています。直接手を上げなくても、暴言や威圧、無視、家族間の争いを見聞きすることが、子どもの心に深い傷を残すことが明らかになっています。

一方、ネグレクトも依然として深刻な課題です。食事や清潔な衣類を与えない、長時間放置する、医療機関を受診させないなど、「何もしない」ことによる虐待が多数報告されています。

現代の虐待問題は単なる身体的暴力にとどまらず、家庭内の人間関係や精神的ストレスが密接に関係していることがうかがえます。

虐待・ネグレクトが起こる原因

虐待やネグレクトが起こる背景には、保護者の心理的負担や家庭環境、社会的孤立など、さまざまな要因が関係しています。ここでは主な原因を整理して解説します。

保護者に起因する要因

虐待やネグレクトの発生には、保護者自身の心理的・社会的な要因が深く関係しています。厚生労働省の調査でも、虐待の加害者の多くが強いストレスや孤立感、精神的な不安定さを抱えていることが指摘されています。特に、育児への過度な責任感や「完璧な親でなければ」という思い込みが強い場合、思い通りにいかない子どもの行動に対して、怒りや無力感が爆発することがあります。

また、うつ病やアルコール依存症、過去の虐待被害経験などもリスク要因とされています。自分が子どもの頃に適切な愛情やケアを受けられなかった人が、無意識のうちに同じ行動を繰り返してしまうケースも少なくありません。

家庭環境および貧困

虐待やネグレクトの背景には、家庭環境や経済的な困難が深く関わっています。特に、低所得や失業、ひとり親世帯といった状況では、生活の不安定さが保護者の心理的負担を増大させ、子どもに十分なケアを行う余裕を奪うことがあります。経済的な貧困が続くと、栄養不足や衛生環境の悪化など、子どもの基本的な生活環境にも影響を及ぼし、結果的にネグレクトにつながることがあります。

また、家庭内不和、DV(ドメスティック・バイオレンス)など、家庭内の人間関係の悪化も虐待の一因となります。特に、夫婦間の対立や暴力が日常化すると、子どもは心理的に大きなストレスを受け、親の怒りや不安が子どもに向けられるケースも少なくありません。

社会や地域からの孤立

虐待やネグレクトが発生する背景には、社会的な孤立が深く関係しています。近年は核家族化が進み、地域とのつながりが薄れる中で、育児や生活の悩みを誰にも相談できない家庭が増えています。特に共働き世帯やワンオペ育児の状況では、心身の疲れが蓄積し、ストレスのはけ口がなくなることで、子どもに対して感情的に接してしまうリスクが高まります。

また、地域の中で「子どもを叱る=悪い親」といった誤解や、他人の家庭に踏み込みにくい風潮も、孤立を助長しています。その結果、支援が必要な家庭ほど周囲から見えにくくなり、虐待やネグレクトの発見が遅れるケースも少なくありません。

虐待・ネグレクトがもたらす問題点

虐待やネグレクトは、子どもの心身に深刻な影響を及ぼすだけでなく、社会全体にも長期的な課題を残します。の問題点や影響の実態を見ていきましょう。

虐待・ネグレクトの発見や介入の困難さ

虐待やネグレクトの問題は、外部からその実態を把握することが非常に難しいという特徴があります。特に家庭内で起こるケースが多く、閉ざされた環境の中で進行するため、周囲が気づきにくいのが現状です。保護者が一見穏やかに見える場合や、子どもが恐怖や忠誠心から「何も言えない」状況に置かれていることも多く、発見が遅れる原因となっています。

さらに、行政や教育機関、医療機関が情報を共有する仕組みが十分でない場合や、気づいた人がいても通報をためらい、対応が遅れるというケースも少なくありません。児童相談所や自治体は通報を受けて動きますが、証拠や明確な被害が見えない段階では介入に限界があるのが現実です。

社会的認知の遅れと対応の課題

虐待やネグレクトに対する社会的な認知は少しずつ高まっているものの、依然として「特別な家庭の問題」と誤解されがちです。そのため、近隣や学校などで異変に気づいても「自分が口を出すことではない」と見過ごされてしまうケースが少なくありません。このような社会全体の意識の遅れは、被害の長期化や深刻化を招く一因となっています。

また、通報や相談の仕組みが十分に知られていないことも大きな課題です。「証拠がなければ相談できない」「通報したら相手に知られるのでは」といった誤解が、早期発見を妨げています。実際には、疑いの段階でも児童相談所や警察へ相談することが可能であり、匿名での通報も受け付けられています。

心身の健康や発達への長期的な影響

虐待やネグレクトを受けた子どもは、心身両面で深刻な影響を受ける可能性があります。特に幼少期の経験は脳や神経の発達に大きく関わっており、暴力や放置、心理的な圧力などによる慢性的なストレスは、情緒の安定を妨げ、心の成長に長期的な傷を残します。うつ病や不安障害、PTSD(心的外傷後ストレス障害)などを発症するリスクが高まり、対人関係や自己肯定感にも悪影響を及ぼします。また、身体的にも摂食障害や睡眠障害、免疫力の低下など、健康に支障をきたすケースも少なくありません。

さらに、こうした影響は成長後の社会生活にも及びます。感情のコントロールが難しくなったり、信頼関係を築くのが苦手になったりと、世代を超えて虐待が連鎖する危険性も指摘されています。

虐待・ネグレクト防止と解決に向けた対策

虐待やネグレクトを防ぐためには、行政や地域、教育機関などが連携して取り組むことが重要です。ここでは、防止と解決に向けた主な対策を紹介します。

行政機関や児童相談所の取り組み

行政機関や児童相談所は、虐待・ネグレクトの防止と早期対応の中心的な役割を担っています。児童相談所は、通報や相談を受けた際に事実確認を行い、必要に応じて子どもの一時保護、心理的ケア、里親委託、家庭復帰支援など多面的な支援を実施します。近年では、虐待件数の増加に伴い、専門職員の増員や24時間対応体制の強化など、児童相談所の機能向上が進められています。

市区町村では「要保護児童対策地域協議会(要対協)」が設置され、教育機関・医療機関・警察・福祉事務所などが情報を共有し、児童の安全を守る体制を構築しています。行政と地域が一体となって連携することで、虐待・ネグレクトの早期発見と再発防止がより効果的に進められています。

地域・学校・医療機関との連携強化

虐待やネグレクトの早期発見と防止には、地域社会・学校・医療機関など多方面の連携が欠かせません。行政や児童相談所だけでなく、子どもと日常的に関わる人々が連携して情報を共有し、支援の輪を広げることが求められています。

学校では、教職員が子どもの様子を日々観察し、体調不良や欠席の増加、行動の変化などから異変を察知できる立場にあります。また、医療機関ではケガや栄養状態、発達の遅れなどから虐待の兆候を発見することがあります。これらの情報を要保護児童対策地域協議会(要対協)などを通じて共有し、行政と連携する体制が整えられています。

さらに、地域の民生委員や保健師、子育て支援センターも重要な役割を担います。こうした多機関連携により、「気づきから支援までの時間を短縮すること*が、子どもの命と心を守る鍵となっています。

虐待・ネグレクトの予防教育および啓発活動

虐待やネグレクトを未然に防ぐためには、保護者への予防教育が重要です。特に「ペアレントトレーニング」では、子どもの発達段階に応じた適切な接し方や、感情的にならずに指導するためのポジティブな子育てスキルを学ぶことができます。

また、虐待防止の啓発活動として全国的に展開されているのがオレンジリボン運動です。この活動は「子どもへの虐待をなくそう」というメッセージを広めるもので、自治体や企業、学校が連携して啓発イベントや情報発信を行っています。

子ども自身が「困ったときに助けを求める力」を身につける教育も重要です。学校や地域でのワークショップや教材を通じて、信頼できる大人に相談する方法を学ぶことが、子どもを守る社会全体の意識向上につながります。

虐待・ネグレクトの支援策

虐待やネグレクトの被害を受けた子どもや家庭を支えるためには、継続的な支援が欠かせません。ここでは、行政や民間による具体的な支援策を解説します。

緊急時・早期対応のための相談窓口

虐待やネグレクトの疑いがある場合は、ためらわずに専門の相談窓口へ連絡することが大切です。代表的なのが、児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」です。全国どこからでも無料でつながり、匿名での相談も可能。通報や相談を受けた児童相談所が、状況に応じて調査や保護、支援を行います。

また、子ども自身や保護者が直接相談できる「24時間子供SOSダイヤル」(0120-0-78310)もあります。学校生活や家庭の悩み、虐待など幅広い内容に対応しており、名前を名乗らずに相談することもできます。

これらの窓口は、子どもや保護者がSOSを発信する最初の一歩です。どんな小さな不安でも、一人で抱え込まず、早めに相談することで、命と心を守る大切な支援につながります。

継続的な生活支援・心理的サポート

虐待やネグレクトを防ぐには、緊急対応だけでなく長期的な生活支援と心理的サポートが欠かせません。まず、児童相談所では一時保護や生活・学習支援、心理カウンセリングなどを行い、子どもの安全確保と心の回復をサポートします。必要に応じて親子分離後の生活支援や、家庭復帰に向けた段階的な支援も実施されます。

民間団体やNPOは親子支援プログラムを実施しています。家庭内コミュニケーションを取り戻すためのワークショップや、子育てスキルを学ぶ講座が行われています。また、生活相談や家計サポート、親自身の孤立を防ぐための居場所づくりなど、行政では手が届きにくい部分を支援するケースも多いです。これらの支援は、虐待やネグレクトの再発を防ぐだけでなく、家庭が社会と再びつながるきっかけにもなります。

保護者・家庭への再発防止支援

虐待やネグレクトの再発を防ぐためには、保護者への心理的サポートと地域による継続的な支援が重要です。まず、行政や専門機関では、カウンセリングや更生プログラムを通じて、保護者の精神的負担を軽減し、ストレスの原因や怒りのコントロール方法を学ぶ機会を提供しています。これらの支援は、虐待行為をしてしまった保護者や、そのおそれがある家庭を対象に行われ、親子関係の修復や行動変容を目的としています。

一方で、地域の子育て支援センターや自治体の家庭訪問・育児相談では、日常的な子育ての悩みや孤立感の解消をサポートします。対象は、子育てに不安を感じているすべての家庭で、保健師や子育て支援員が家庭を訪問し、育児の相談に応じたり、行政や専門機関への橋渡しを行ったりします。これらの支援により、家庭が社会とつながり、虐待やネグレクトの再発防止につながる環境づくりが進められています。

虐待・ネグレクトのよくある質問

虐待やネグレクトに関して、「どう行動すればいいのか」と悩む人も多いのではないでしょうか。ここでは、よくある疑問や不安に対する答えをまとめました。

Q1. 虐待やネグレクトの疑いがあっても証拠がなくても相談できますか?

明確な証拠がなくても相談・通報は可能です。「もしかして虐待かも?」と感じた時点で、ためらわずに児童相談所全国共通ダイヤル「189(いちはやく)」へ連絡してください。匿名での相談もでき、通報者の個人情報が相手に知られることはありません。

また、もし写真や録音など客観的な証拠がある場合は、できるだけ早く確保しておくと、行政機関の対応がよりスムーズになります。迷った時こそ、ひとりで抱え込まず専門機関に相談することが、子どもを守るための最初の一歩です。

Q2. 虐待を受けた子どもが学校や医療機関で受けられる支援はありますか?

虐待を受けた子どもは学校や医療機関でも支援を受けることができます。 学校では、教師やスクールカウンセラー、養護教諭が子どもの変化に気づき、必要に応じて関係機関と連携して支援体制を整えます。

医療機関では、心身のケアやカウンセリング、必要な治療が行われるほか、専門医や臨床心理士が心の回復を支援します。

Q3. 虐待・ネグレクトの加害者となった保護者の更生支援はありますか?

虐待やネグレクトの加害者となった保護者に対しても、更生や再発防止のための支援制度が用意されています。児童相談所では、保護者の状況を踏まえてカウンセリングや心理療法を行い、子どもへの関わり方を見直すサポートを実施します。

また、自治体やNPOによるペアレントトレーニングでは、ストレスのコントロール方法や、子どもの発達に応じた接し方を学ぶことができます。

Q4. 相談や通報した内容が本人や家庭に知られることはありますか?

相談や通報の内容が本人や家庭に知られることはありません。 児童相談所や警察などの関係機関では、通報者の情報を厳重に保護しており、匿名での相談も可能です。通報によって不利益を被ることはなく、内容が第三者に伝わることもありません。

「勘違いだったらどうしよう」とためらう必要はありません。少しでも不安を感じた場合は、児童相談所全国共通ダイヤル「189」へ連絡してください。

Q5. 虐待・ネグレクトを未然に防ぐために地域住民ができることは何ですか?

虐待やネグレクトを防ぐためには、地域全体での見守りと支え合いが重要です。近所の子どもや家庭の様子に変化を感じたら、「気のせいかも」と見過ごさず、児童相談所全国共通ダイヤル「189」へ相談してください。

また、日常的なあいさつや声かけ、地域行事での交流も、保護者の孤立を防ぐ大切な支援になります。地域住民一人ひとりの小さな気づきが、子どもの命を守る大きな力になります。

まとめ

児童虐待・ネグレクトは、子どもたちの未来を奪うだけでなく、社会全体にも深刻な影響を及ぼす問題です。家庭の問題として片づけるのではなく、社会全体で向き合うべき課題として認識することが大切です。

私たち一人ひとりがこの問題に目を向け、正しい知識を持ち、そして勇気を持って行動することで、多くの子どもたちの命と健やかな成長を守ることができます。

小さな声に耳を傾け、地域の連携を強化し、未来を担う子どもたちを守る社会を共に築いていきましょう。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS