ネグレクトとは、子どもの基本的な生活や心のケアが十分に行われない状態を指し、単なる「育児放棄」にとどまらず深刻な問題を含んでいます。食事や衣服の欠如といった身体的なものから、医療を受けさせない、心を無視する、教育を与えないといった多様な形が存在し、子どもの健全な発達を大きく妨げます。日本でも相談件数は年々増加しており、決して特別な家庭だけの問題ではありません。

本記事では、ネグレクトの定義や種類、日本での現状、起きる背景、子どもや社会への影響、そして予防や支援の取り組みまでを幅広く解説します。

ネグレクトとは?

ネグレクトとは、保護者が子どもに必要な養育や世話を十分に提供せず、その結果として心身の発達や健康に悪影響を及ぼす行為を指します。単なる「育児放棄」や「虐待」と混同されがちですが、特徴は“世話の欠如や放置”にあります。具体的には、十分な食事を与えない、清潔な衣類や住環境を整えない、必要な医療を受けさせないなどの行為が含まれます。

さらに、身体的なケアだけではなく「愛情の欠如」や「安心できる環境を保障しないこと」もネグレクトの一部です。例えば、子どもを長時間一人で放置したり、無関心な態度を取り続けることも心理的なネグレクトにあたります。

これらは子どもの基本的な安心感を奪い、発達の過程に深刻な影響を残します。そのためネグレクトは、親の育児方法の問題にとどまらず、社会全体で防止と支援が求められる重要な課題とされています。

ネグレクトの主な種類

ネグレクトにはいくつかの種類があり、その形は一様ではありません。衣食住などの基本的な世話が欠けるケースもあれば、医療や教育、心理面でのケアが不足する場合もあります。それぞれの特徴を理解することが重要です。

身体的ネグレクト

身体的ネグレクトとは、子どもに食事を十分に与えない、汚れた衣類を着せ続ける、入浴をさせない、または必要な医療を受けさせないなどの行為を指します。これらは子どもの身体的成長や健康に直接的な悪影響を与える深刻な問題であり、発育不良や病気の悪化につながる危険があります。

加えて、体温調節ができない環境で長時間過ごさせたり、危険な場所に放置するなどの行為も含まれます。こうした状況が続くと、事故や怪我のリスクが高まり、生存に関わる重大な危険を伴います。また、長期的には身体的だけでなく、情緒面や発達面にも深い影響を及ぼすことが明らかになっています。

医療的ネグレクト

医療的ネグレクトとは、病気や怪我に対して適切な医療を受けさせないことを指します。予防接種を受けさせない、持病の管理を怠る、治療を先延ばしにするなどが含まれます。これにより症状が悪化したり、後遺症が残る可能性があり、子どもの健康や生命に深刻な影響を及ぼします。

さらに、医療機関を必要以上に避けたり、医師の指示を無視して治療を中断することも医療的ネグレクトに該当します。早期治療が必要な病気ほど悪化しやすく、最悪の場合は命を落とす危険性もあります。確実な治療が行われないことは、子どもの将来の健康に取り返しのつかない影響を与えることがあります。

心理的ネグレクト

心理的ネグレクトとは、子どもに愛情を示さず無視したり、言葉や態度で精神的な苦痛を与える行為を指します。心のケアを怠ることは、安心感や自己肯定感を奪い、心の成長に悪影響を及ぼす大きな問題です。

また、必要なコミュニケーションを取らなかったり、子どもの感情表現を否定し続けることも心理的ネグレクトに含まれます。こうした環境で育つと、不安や孤独感が深まり、情緒不安定な状態が続くことがあります。長期的には、対人関係の困難や学業面の問題、精神疾患のリスク増加につながることも指摘されています。

教育的ネグレクト

教育的ネグレクトとは、子どもを学校に通わせない、学習の機会を与えない、進学の意欲を阻害するなど教育の権利を奪う行為を指します。学習の遅れや社会性の欠如を招き、将来的な就職や自立の妨げとなる深刻な問題であり、子どもの人生に長期的な悪影響を与えます。

また、学習に必要な環境(机、明かり、教材など)を整えないことや、宿題をさせず学力形成を妨げることも含まれます。さらに、子どもの興味や能力を無視して学びの機会を奪うと、将来の選択肢が大幅に狭まり、社会参加の機会が減ってしまいます。教育的ネグレクトは、子どもの一生に関わる深刻な問題といえます。

日本におけるネグレクトの現状

日本におけるネグレクトの現状は、決して特別な家庭だけの問題ではなく、私たちの身近な社会で実際に起きています。この章では最新のデータや統計をもとに、客観的にその実態を解説していきます。

ネグレクトの発生件数

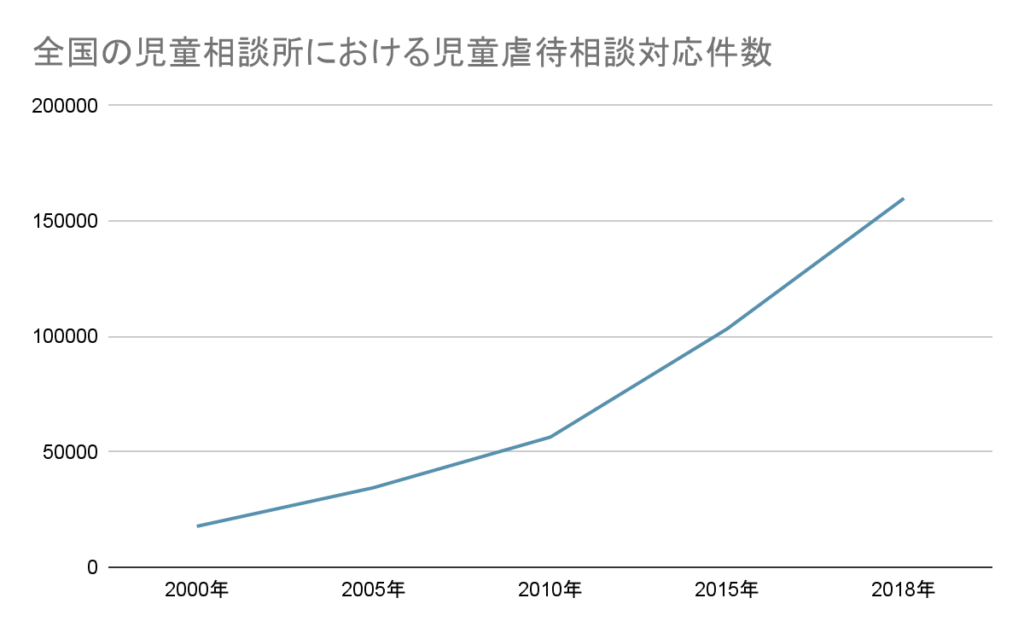

厚生労働省およびこども家庭庁の令和5年度の統計によると、全国の児童相談所における児童虐待相談対応件数は 225,509件 にのぼっています。その内訳の中で、保護者が子どもに必要な養育や世話を怠る「ネグレクト(保護の怠慢・拒否)」は 35,556件(全体の16.2%) を占めています。さらに、この数字は前年度(令和4年度)と比較して 13.0%(4,108件)増加 しており、過去最多を更新しました。相談体制の整備により顕在化が進む一方、家庭の疲弊や孤立の深刻化も示唆されます。

ネグレクトは身体的虐待や心理的虐待と並び、子どもの生命や成長に深刻な影響を及ぼす重大な問題であり、その増加傾向は社会全体での対応の必要性を強く示しています。

2000年度は児童虐待防止法が施行された年で17,725件でしたが、その後も増加が続き、2005年度には34,472件、2010年度には56,384件と拡大しました。2015年度には初めて10万件を超え103,286件、2018年度には159,838件と急増。2020年度には20万件を突破し205,044件、そして直近の2023年度には225,509件に達し、過去最多を更新しました。

ネグレクト被害者の年齢層

ネグレクトは乳幼児期から思春期まで幅広い年齢層で発生しており、特に低年齢の子どもほど深刻化しやすい傾向があります。厚生労働省・こども家庭庁の統計によると、被虐待者の年齢別で最も多いのは 3歳で14,423件に達しています。また、0歳児に関する件数も高水準で推移しており、虐待死事例の約 48.0%が0歳児で占められていることが明らかになっています。これは、乳幼児が自ら助けを求めることができず、外部からの発見が遅れやすいため、命に直結するリスクが高いことを示しています。

年齢が低いほど依存度が高く、保護者の行動がそのまま生命や発達に直結するため、特に注意が必要です。保育所・学校は気づきの最前線で、欠席や遅刻、衛生状態の変化など小さなサインを見逃さない姿勢が求められます。

ネグレクトが起こる原因

ネグレクトは単なる親の怠慢ではなく、貧困や精神的な問題、社会的孤立など複雑な要因が絡み合って起きます。この章では「なぜネグレクトは起こるのか」という疑問に対して、多角的な視点から背景を解説します。

貧困

ネグレクトの背景として最も大きい要因のひとつが貧困です。経済的に困窮した家庭では、子どもの食事を十分に用意できなかったり、医療費や予防接種費用を工面できなかったりするケースが少なくありません。また、教育費や習い事などの学習機会を与えられず、成長や社会参加の可能性を制限してしまうこともあります。こうした状況は、結果として「必要な養育を怠る」形となり、ネグレクトに繋がる危険性が高まります。

さらに「貧困の連鎖」という言葉が示すように、親自身が貧しい環境で育った場合、教育や社会的支援を十分に受けられず、その影響が次世代に引き継がれることがあります。例えば、生活保護受給世帯や非正規雇用世帯では収入が安定せず、日常生活の維持で精一杯になり、子どもの心身のケアまで手が回らない状況に陥りやすいのです。こうした経済的ストレスは、親子関係の悪化や精神的な追い詰めにも直結し、ネグレクトを深刻化させる要因となります。

保護者の精神的健康問題

ネグレクトの背景には、保護者の精神的な健康問題が大きく関わっています。例えば、うつ病や統合失調症、発達障害などの精神疾患を抱える親は、子どもへの適切な関わりが難しくなり、日常生活の基本的な世話や情緒的なサポートを十分に行えないことがあります。また、アルコールや薬物依存症によって生活習慣が乱れ、子育ての優先順位が下がることで、ネグレクトが深刻化するケースも見られます。精神的な不調は、子どもの食事や衛生面の管理不足だけでなく、感情に寄り添えない、話を聞けないといった「情緒的ネグレクト」としても現れます。

さらに、こうした保護者自身の問題は、医療機関や専門支援につながれば改善の可能性がありますが、地域によっては精神科医やカウンセラーへのアクセスが難しい場合もあります。また、偏見や stigma(スティグマ)により、支援を求めづらい状況に置かれることも少なくありません。その結果、適切な治療や相談に至らず、子どもの生活に長期的な影響を及ぼすリスクが高まるのです。

育児に関する知識不足

育児に必要な知識や経験が不足していることも、ネグレクトの一因となります。特に乳幼児期は発達段階に応じた細やかなケアが欠かせませんが、発達に必要な刺激や安全な生活環境について十分理解していないと、食事や睡眠、遊びの機会を適切に提供できず、子どもの成長が妨げられてしまいます。また、事故防止や衛生管理に関する知識が乏しいと、家庭内での安全が守られず危険にさらされる可能性もあります。さらに、身近に相談できる人がいない孤立した育児環境では、不安や疲労が積み重なり、結果的にネグレクトに繋がるリスクが高まります。

育児に関する正しい情報を得る場や、孤立を防ぐ地域のつながりが重要な予防策となります。

社会的孤立・支援の欠如

社会的孤立や支援の欠如は、ネグレクトが起きる大きな要因の一つです。地域に子育て支援の仕組みがあっても、情報が届かない、または利用方法がわからないことで保護者が孤立してしまうケースがあります。例えば、一時預かりサービスや育児サークルなどを活用できれば、心身の負担を軽減し、子どもへの接し方に余裕を持てます。しかし、それらの存在を知らなかったり、経済的・時間的に利用しづらい環境では、育児が家庭内だけに閉じこもり、ストレスが増大しやすくなります。

孤立した環境は「助けを求めにくい状況」をつくり、結果として子どもへの関わりが減り、ネグレクトにつながるリスクを高めるのです。

世代間連鎖・家庭内ストレス

ネグレクトは一代限りの問題ではなく、世代間で連鎖するケースがあります。保護者自身が幼少期に虐待やネグレクトを経験していると、子育てにおける適切な関わり方を学ぶ機会が乏しく、自らも同じ行動を繰り返してしまうことがあります。これは「貧困の連鎖」と同様に、心理的・環境的な要因が子どもへ引き継がれる典型例です。

また、夫婦間の不和や経済的困難、近隣住民との人間関係のトラブルなど、日常的な家庭内ストレスが重なると、保護者の心身が疲弊しやすくなります。結果として子どもへの関心やケアが後回しとなり、ネグレクトが発生するリスクが高まるのです。

このように、背景にある家庭環境や過去の体験を理解することが、予防や支援において欠かせません。

ネグレクトがもたらす深刻な影響や問題点

ネグレクトは子どもの健全な発達を妨げるだけでなく、医療・教育・福祉など社会全体に大きな負担をもたらします。この章では、個人の問題を超えた社会全体の課題として、その深刻な影響を解説します。

ネグレクトによる子どもへの影響

ネグレクトは子どもの心身に深刻な影響を及ぼします。まず、栄養不足や医療の放置により、発育の遅れや低身長、低体重といった身体的な問題が生じやすくなります。さらに、十分な関わりや愛情を得られないことで情緒が不安定になり、自己肯定感の低下や強い孤独感を抱くケースも少なくありません。その結果、他者との信頼関係を築きにくく、人間関係のトラブルやいじめ、非行へと発展することもあります。

加えて、学習支援の不足や精神的負担によって学業意欲が低下し、成績不振や将来の進路選択にも影響を及ぼします。長期的にはうつ病や不安障害などの精神疾患を発症するリスクが高まり、場合によっては親と同じように加害者となる「負の連鎖」に陥る危険も指摘されています。

このようにネグレクトは、身体的・精神的・社会的な側面すべてにおいて子どもの未来を大きく損なう可能性があるのです。

ネグレクトが社会全体に及ぼす影響

ネグレクトは家庭内の問題にとどまらず、社会全体へ深刻な影響を及ぼします。子どもが適切な養育を受けられないと、学力低下や非行、精神疾患の発症リスクが高まり、将来的な就労機会や社会参加が制限されます。結果として労働人口の減少や生産性の低下を招き、社会全体の活力を損なう要因となります。また、医療費や福祉費の増大、虐待対応にかかる行政コスト、児童相談所や保護施設の運営費など、直接的な経済的負担も大きいです。さらに、再犯防止のための教育・更生支援にも多額の費用が必要とされます。

これらの問題はすべて、個人や家庭の問題にとどまらず、社会全体で予防と支援に取り組む必要があります。

高いネグレクトの再発リスク

ネグレクトは一度発生すると、解決が不十分なまま同じ家庭で繰り返されるケースが多く報告されています。その背景には、保護者の問題解決能力の不足や、生活基盤の改善が進まないこと、そして支援体制の不十分さがあります。特に、保護者が精神的な問題や経済的困難に直面しながらも、課題に向き合わず支援機関との連携がうまくいかない場合、再発のリスクが高まります。また、社会的孤立や家庭内のストレスが続くと、子どもへの養育放棄が再び起きやすくなります。その結果、被害を受けた子どもが再び被虐待者になる可能性が高まり、長期的な心身のダメージへとつながります。

ネグレクトは単発の出来事ではなく、再発を防ぐための継続的な支援と社会的な仕組みが不可欠です。

ネグレクト予防のために行われている対策

ネグレクトは深刻な課題ですが、国や自治体、地域社会によってさまざまな予防策が進められています。この章では具体的な取り組みを紹介しながら、ネグレクト防止のために「自分にできること」を考えていきます。

法整備による国のネグレクト対策

日本では、ネグレクトを含む児童虐待への対応を強化するために、法整備が進められてきました。児童虐待防止法では、専門職を中心に虐待の通告義務が明確化され、心理的虐待やネグレクトも虐待の一形態として定義されています。これにより、従来は見過ごされがちだった潜在的なケースが表面化しやすくなりました。

さらに、改正児童福祉法に基づき、児童相談所の体制が強化され、迅速に子どもの安全を確認できる仕組みが整えられています。医療機関や学校、地域の福祉機関との多機関連携も推進され、通告を受けたケースには速やかに支援が開始できる体制が確立されつつあります。

これらの法的枠組みは、ネグレクトの早期発見と再発防止に向けた基盤となっており、社会全体で子どもを守る意識を高める役割を担っています。

児童相談所・こども家庭センター対応と対策

児童相談所はネグレクトの通告を受けると、まず原則48時間以内に緊急安全確認を実施します。子どもの生命や身体に危険があると判断された場合、保護者の同意がなくても一時保護が行われる仕組みです。その後、子どもの心身の状態や家庭環境について詳細なアセスメントを行い、必要に応じて心理的支援や生活支援を提供します。支援は一時的な措置にとどまらず、家庭復帰を見据えたサポートや再発防止のためのアフターケアまで継続的に行われる点が特徴です。さらに、2024年4月に設置された「こども家庭センター」では、妊娠期から切れ目のない支援が提供され、親の育児不安や孤立感を軽減し、ネグレクトの未然防止に大きく貢献しています。

これにより、地域全体で子どもの安全と健やかな成長を守る体制が強化されています。

家庭支援事業・家庭訪問によるネグレクト予防

市町村では、子育て世代包括支援センター(ネウボラ)を中心に、妊娠期から子育て期まで切れ目のない相談支援を提供しています。これにより、保護者が抱える育児不安や生活上の課題を早期に発見し、必要に応じて助言や支援につなげることが可能です。

さらに、子育て支援ヘルパーを派遣し、家事や育児の一部をサポートすることで親の負担を軽減し、ネグレクトの発生を未然に防ぐ仕組みが整えられています。また、健診を受けていない家庭には家庭訪問を行い、子どもの健康状態や家庭の状況を確認します。加えて、地域住民や民生委員と連携した見守りネットワークを通じて、孤立しがちな家庭に積極的に働きかける体制も進められています。

保育・教育現場でのネグレクト発見と通報義務

保育園や学校などの教育現場は、子どもの日常を身近で観察できるため、ネグレクトを早期に発見する重要な役割を担っています。例えば、衣服が常に不潔である、食事が不十分で体重が増えない、けがや病気を放置されているといった兆候は、保育士や教職員が気づきやすいサインです。児童虐待防止法では、これらの専門職に通報義務が課せられており、疑いを持った時点で児童相談所やこども家庭センターへ連絡する責務があります。通報は「親を罰する」ためではなく、子どもの安全を守り必要な支援につなげるための仕組みです。

また、教育現場での気づきがきっかけとなり、家庭への支援や地域との連携が広がるケースも少なくありません。現場での早期発見と適切な通報は、ネグレクトの深刻化を防ぎ、子どもが安心して学び育つ環境を守る大切なステップといえます。

ネグレクトに関する支援と相談窓口

ネグレクトの問題に直面したとき、一人で抱え込む必要はありません。公的機関や民間団体には相談窓口や支援制度が整っています。この章では、被害者やその家族が利用できる支援先を具体的に紹介します。

ネグレクト被害者・家族が相談できる公的な支援先

ネグレクトの被害が疑われる場合、まず活用できるのが児童相談所全国共通ダイヤル「189(いちはやく)」です。24時間365日対応しており、匿名での相談も可能なため、安心して利用できます。また、市町村の福祉担当窓口でも、子ども本人や保護者からの相談を受け付けており、必要に応じて支援機関と連携して対応します。さらに、緊急性が極めて高いケースでは警察へ通報することが重要で、子どもの生命や身体の安全を最優先に保護できます。加えて、地域の保健センターでは乳幼児健診や家庭訪問を通じてネグレクトの兆候を早期に発見し、保健師が育児や健康に関する相談に応じています。

こうした公的な支援先を活用することで、早期に適切な支援につながり、子どもの安心と健やかな成長を守ることが可能になります。

支援団体・NPOによるネグレクト支援活動

ネグレクトに悩む子どもや家族を支えるため、民間の支援団体やNPOも重要な役割を果たしています。例えば「チャイルドライン」のように子ども自身が匿名で相談できる電話窓口があり、家庭で声を上げられない子どもに安心して気持ちを伝えられる場を提供しています。また、ネグレクト被害者やその家族に対して、居場所の提供や心理的ケア、自立に向けたサポートを行う団体も多く存在します。

これらの団体は、食事の支援や学習支援、心のケアを通じて子どもが安心して過ごせる環境を整えるだけでなく、保護者の相談に応じるなど包括的な支援を行っています。公的機関の対応が制度的に限られる中、民間団体は柔軟性を活かし、一人ひとりの状況に合わせたきめ細やかな支援を提供できる点が大きな強みです。

ネグレクトかな?と思ったら?私たちにできること

「もしかしてネグレクトかもしれない…」と感じても、自分の思い過ごしではないか、介入してよいのかなど迷う人は多いものです。ですが、子どもの安全や命を守るためには、早めの気づきと小さな行動がとても大切です。ここでは、周囲の大人ができる具体的なステップをわかりやすく紹介します。

気づいたサインを書き留める

ネグレクトの疑いがある場合、まずは気になる様子を記録しておくことが役立ちます。

- 日付・状況・どんな様子だったかをメモする

- 「元気がない」「いつも同じ服」「強い空腹を訴える」など小さな変化も重要

- 気がかりが継続的かどうかを確認する材料になる

日々の観察記録は、後に専門機関へ相談する際にも有力な情報になります。

無理のない範囲で子どもの話を聞く

過度に踏み込まず、子どもが話したいと思える安心感を大切にします。

- 「最近どう?」など自然な会話から始める

- 決めつけたり責めたりせず、受け止める姿勢で話を聞く

- 話したくない時は無理に聞き出さない

子どもが“安全に話せる大人”が一人いるだけでも、心の負担は大きく軽くなります。

保護者を責めず、さりげないサポートを検討する

ネグレクトの背景には、貧困、育児ストレス、孤立、精神的な不調などが隠れていることがあります。

- 「大丈夫?」とさりげなく声をかける

- 子育てサービスや相談窓口を紹介する

- 保護者を非難しない姿勢が、支援につながりやすい

ただし、危険がある場合は自分が直接介入しようとせず、専門機関へつなぐことが重要です。

迷ったら地域の相談窓口に連絡する

「確信が持てない」「相談すべきか判断できない」という場合でも問題ありません。

相談は匿名で可能で、相談したことであなたに責任が及ぶこともありません。

- 子ども家庭支援センター

- 市区町村の子育て相談窓口

- 児童相談所ナビ(189)

- 学校・保育園・幼稚園の先生

“疑い”の段階で相談してよいのは、法律でも推奨されています。

緊急性があると感じたらすぐに「189」へ

生命の危険や虐待リスクが強く感じられる場合は、迷わず児童相談所へ通報します。

- 泣き声が止まない

- 極度の衰弱や放置が疑われる

- 明らかな怪我や危険がある

- 小さな子が一人で長時間外にいる

通報は「親を罰するため」ではなく、子どもの安全を最優先にする仕組みです。

ネグレクトのよくある質問

ネグレクトについて「しつけとの違いは?」「周囲はどう対応すべき?」など、多くの疑問や不安が寄せられます。この章では、よくある質問に答える形で、理解を深め安心につながる情報を解説します。

Q1. ネグレクトとしつけの違いはありますか?

ネグレクトは、子どもの基本的な養育や関わりを怠り、感情に任せて無視したり責めたりする行為を指します。これはしつけとは異なり、子どもの心身に深刻な悪影響を与えるものです。一方、しつけは子どもの健全な成長を促すために必要な教育的関わりであり、愛情と適切な限度が前提となります。体罰や精神的な苦痛を与える行為は「しつけ」ではなく虐待であり、ネグレクトと同様に子どもの権利を侵害する行為であることを理解することが重要です。

Q2. ネグレクト被害を受けた子どもが大人になった後、どんなサポートが必要ですか?

ネグレクトの経験を持つ人は、大人になってからも精神的なトラウマや自己肯定感の低下に悩むことが少なくありません。そのため、心理療法やカウンセリングによる心のケアが重要です。また、自立した生活を送るためには、就労支援や生活相談といった社会生活に必要なスキルの習得支援も欠かせません。

過去の経験を乗り越え、安定した生活を築くには周囲の理解と継続的なサポートが求められます。

Q3. ネグレクトの兆候を見逃さないために、周囲はどんな点に注意すべきですか?

ネグレクトは目に見えにくいケースも多いため、周囲が小さなサインを見逃さないことが大切です。例えば、極端に痩せている、いつも不潔な服を着ている、など身体的な異変があり、無表情で感情が乏しい、おびえが強いなどの情緒面での変化が見られることもあります。さらに、登園や登校の欠席や遅刻が目立つ場合や、家庭環境が不衛生でゴミが放置され異常な音がするなども注意すべきポイントです。

こうした兆候を感じた場合は、一人で抱え込まず、児童相談所や学校、地域の専門機関に相談することが子どもを守る第一歩になります。

Q4. ネグレクトの加害者自身が支援を求めることはできますか?

ネグレクトの加害者となってしまった人でも、自身の抱える問題に応じた支援を受けることができます。例えば、精神疾患や強いストレスを背景にしている場合は精神科や心療内科を受診することが有効です。また、アルコール依存などが原因で育児困難に陥っているケースでは依存症専門医療機関での治療や相談が可能です。子育て支援センターや地域の保健師は、育児の悩みや生活上の困難に寄り添い、継続的なフォローを行ってくれます。

加害者自身が支援を受けることで、問題の再発防止につながり、子どもにとって安全で安定した環境を取り戻すことができます。

Q5. ネグレクト防止のために、地域や社会ができることは何ですか?

ネグレクトを防ぐには、家庭だけでなく地域や社会全体の協力が不可欠です。まず、近隣住民や学校、保育園などが子どもの異変に気づきやすい環境をつくり、通報や相談がためらいなく行える仕組みを整えることが重要です。また、地域の子育て支援センターや保健センターが親の孤立を防ぎ、悩みを気軽に共有できる場を提供することも効果的です。

社会全体で子どもを守る意識を持ち、互いに支え合う地域づくりが、ネグレクト防止の大きな力になります。

まとめ

ネグレクトは、子どもの心身の発達に深刻な影響を与えるだけでなく、教育機会の損失や医療費の増大など、社会全体にも大きなコストをもたらす重大な問題です。適切な「しつけ」とは異なり、子どもの基本的な養育を欠いた状態は、将来にわたって影響を残しかねません。こうした事態を防ぐためには、法的な整備や行政機関の対応に加えて、地域社会が協力し合うことが欠かせません。

さらに、一人ひとりが「子どもを守る意識」を持ち、周囲の小さな異変にも気づける社会づくりが求められます。家庭・地域・行政が連携し、誰もが安心して暮らせる社会の実現に向けて取り組むことこそ、ネグレクト防止の大きな一歩となるでしょう。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS