妊産婦死亡率とは、出産に関連した死亡の割合を示す指標ですが、正確な定義や計算方法を知らない方も多いのではないでしょうか。実は、妊産婦死亡率は国や地域によって大きく異なり、先進国と開発途上国の格差が課題となっています。

この記事では、妊産婦死亡率の意味や日本と世界の現状を解説するとともに、各国の比較から見えてくる問題点と、死亡率を下げるための取り組みについて紹介します。また、日本における妊産婦死亡の主な原因と、リスクを減らすために妊婦さんやご家族ができることもお伝えします。

妊産婦死亡率に関する基本的な知識から、日本と世界の現状まで、この記事を読めば一通り理解できるでしょう。

妊産婦死亡率とは?

「妊産婦死亡」とは、妊娠中または妊娠終了後(42日未満)の女性が、妊娠と関連した原因で命を落としてしまうことを指します。

妊産婦死亡の定義や計算方法は国によって若干の違いがあるものの、概ね出産前後の一定期間内における妊娠、出産関連の女性の死亡率を示すという点では共通しています。

妊産婦死亡率の計算方法

妊産婦死亡率とは、妊娠中または出産後42日以内に、妊娠や出産に関連して亡くなった女性の数を、同じ期間の出生児数10万人当たりで表した指標です。

つまり、出産10万件あたりの妊産婦死亡者数を示すものであり、母子保健の状況を表す重要な指標の一つとされています。

式:年間妊産婦死亡数 ÷ 年間出産数(出生数+死産数) × 100,000

参考:出産の死亡率とは。妊産婦死亡の現状と悲しいお産をなくすために | 産科医療LABO(富永愛法律事務所)

出産による日本の妊産婦死亡率はどのくらい?

近年の日本では、医療業界の技術の発展が世界からも評価されています。この章では、現在の日本の妊産婦死亡率について詳しく見ていきましょう。

出産による日本の妊産婦死亡率は、世界的に見ても非常に低い水準にあります。2020年の厚生労働省の調査によると、日本の妊産婦死亡率は出生10万対2.7というのが現状です。

この数字は、先進国の中でも特に低い部類に入ります。

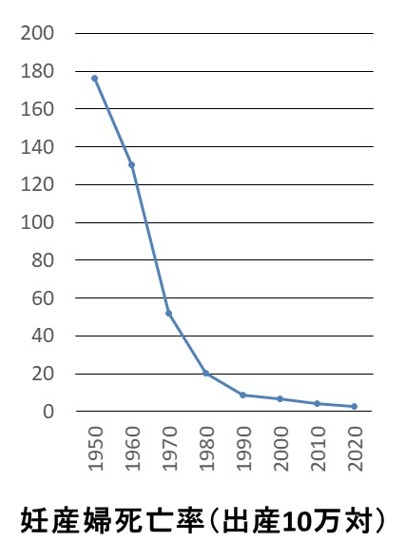

また、1950年代には出生10万対100台であった日本の妊産婦死亡率が、現在では2.7にまで減少したことは特筆すべき成果だといえます。

ただし、妊産婦死亡率の低さは、必ずしも母子保健の完璧さを意味するわけではありません。例えば、妊娠高血圧症候群などの妊娠合併症は増加傾向にあり、母体の年齢上昇に伴うリスクも指摘されています。

したがって、現在の低い妊産婦死亡率に満足することなく、より質の高い母子保健サービスの提供と、妊産婦のニーズに応じたケアの充実が求められています。

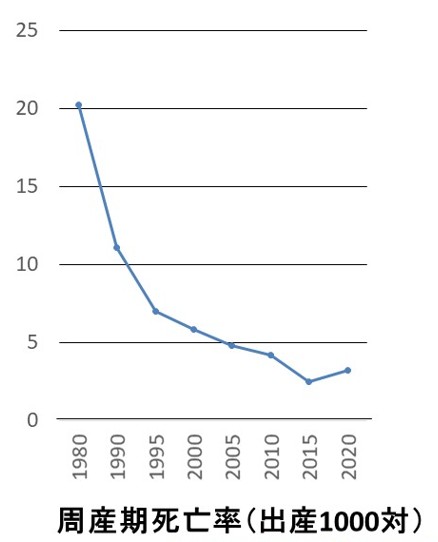

日本の妊産婦死亡率の推移

日本の妊産婦死亡率は、過去数十年の間に劇的な改善を遂げてきました。戦後の高い死亡率から、現在では世界トップクラスの低さを誇るまでになりました。

では、具体的にどのような推移をたどってきたのかを見ていきましょう。

日本の妊産婦死亡率は、過去数十年にわたって着実に減少してきました。1930年代までは出生10万対200台、1950年代までは出生10万対100台の数値が続き、昔の日本では非常に高い水準にありました。

しかし、医療機関での出産が大半となり、安全に分娩管理ができるようになったという医療技術の進歩と母子保健対策の充実により、日本の妊産婦死亡率は年々減少しています。1963年には妊産婦死亡率100を切り、2020年には、妊産婦死亡率は2.7となっています。

日本の年齢別妊産婦死亡率

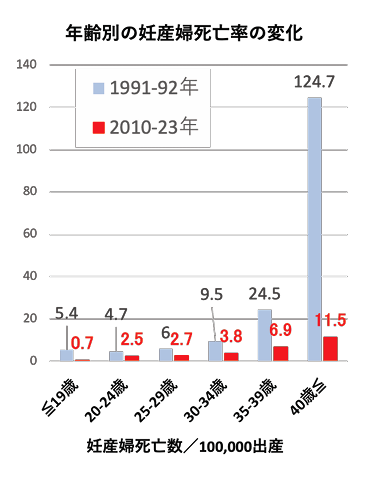

この章では、年齢別の妊産婦死亡率がどのように変化をしていったのか、1991-92年と2010-23年の2つの期間における、年齢別の妊産婦死亡率の変化を参考に、詳しく見ていきます。

このグラフは、1991-92年と2010-23年の2つの期間における、年齢別の妊産婦死亡率の変化を示しています。まず、全体的に見ると、2010-23年の妊産婦死亡率は1991-92年と比較して大幅に増加していることがわかります。特に40歳以上の年齢層では、妊産婦死亡率が著しく上昇しています。

年齢別に詳しく見ていくと、15-19歳と20-24歳の若年層では、2つの期間で妊産婦死亡率に大きな変化は見られません。一方、25-29歳以上の年齢層では、2010-23年の妊産婦死亡率が1991-92年と比べて顕著に増加しています。

30-34歳と35-39歳の年齢層では、妊産婦死亡率がそれぞれ2倍以上に増加しています。さらに、40歳以上の年齢層に注目すると、その増加率は極めて高く、1991-92年と比べて2010-23年では妊産婦死亡率が3倍以上に跳ね上がっています。

このグラフから、近年、特に30歳以上の年齢層における妊産婦死亡率が大幅に上昇していることが明らかになりました。この傾向は、高齢出産のリスクの高さを如実に示しています。現代社会では、女性の社会進出や晩婚化などを背景に、高齢での妊娠・出産が増加しています。しかし、このグラフが示すように、高齢妊娠は妊産婦死亡のリスクを大きく高めるという側面があります。

このグラフは、妊娠・出産における年齢の重要性を浮き彫りにするとともに、高齢妊娠のリスクに対する社会的な認識を高める必要性を示唆しています。

日本の出産で死亡する原因

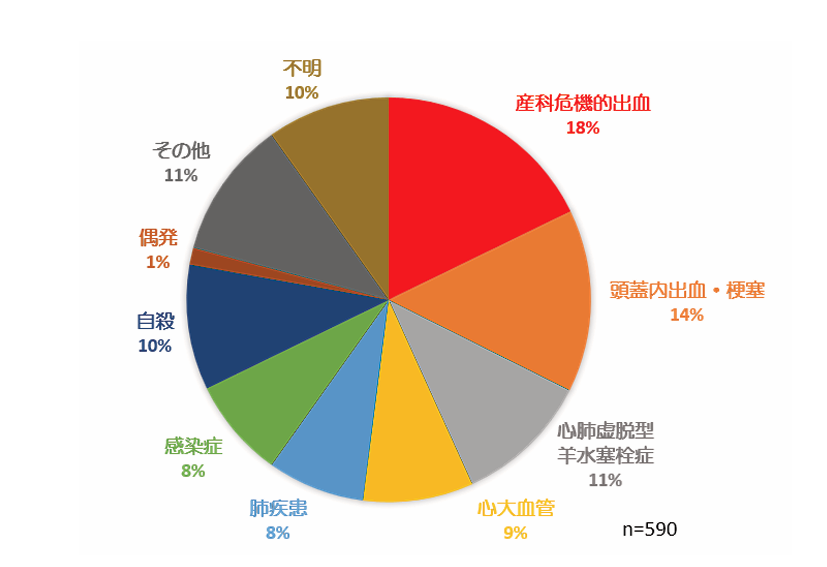

日本における妊産婦死亡の原因を示したこの円グラフによると、最も多くを占めているのは産科危機的出血で18%、次いで頭蓋内出血・梗塞が14%となっています。

引用:2409_母体安全への提言_ind2023.indd

心肺虚脱型羊水塞栓症が11%、自殺が10%と続き、この2つの原因がほぼ同じ割合を占めています。

さらに、心大血管疾患が9%、肺疾患が8%、感染症が8%、その他の原因が11%を占めています。原因不明の死亡と稀な疾患が合わせて11%あることも特徴的です。このデータから、出産時の大量出血や高血圧による合併症、羊水塞栓症などの産科特有の問題に加えて、自殺といったメンタルヘルスの問題も無視できない原因となっていることがわかります。

産科危機的出血

産科危機的出血は、出産時に子宮内や子宮壁の血管から大量の出血が起こる状態を指します。この大量出血により、母体の血圧が低下し、ショック状態に陥ることで生命の危険が及ぶことがあります。

産科危機的出血は、妊産婦死亡原因の第1位を占めています。出産時や出産後に起こる大量出血は、妊産婦にとって生命の危険をもたらす深刻な合併症であり、その発生頻度は約300件に1件と報告されています。

こうした危機的出血のリスクを高める要因としては、帝王切開による分娩、双子や三つ子などの多胎妊娠、胎盤が子宮の出口付近に位置する前置胎盤や低置胎盤などが知られており、適切な処置を施さなければ、母体の生命が脅かされる危険性があります。

弛緩出血に対しては、子宮収縮剤の投与や子宮マッサージなどの処置が行われます。癒着胎盤や前置胎盤の場合は、出血量が多くなる傾向があるため、輸血や子宮全摘出術などの対応が必要となることもあります。産科危機的出血への対策として、分娩施設での充実した体制の整備と、医療スタッフの適切な対応が求められるでしょう。

頭蓋内出血・脳梗塞

妊娠中や出産後に血圧が上昇することで、脳内の血管が破れたり詰まったりすることがあります。鎮痛剤を服用しても改善しない頭痛、繰り返し起こる嘔吐、意識障害、手足の動きの左右差、けいれん発作などの症状は、頭蓋内出血の可能性を強く示唆するサインです。

このような場合、速やかな対応が不可欠であり、一刻も早く医療機関を受診することが大変重要です。これにより、脳内に出血や梗塞が起こり、意識障害やまひなどの重篤な症状が現れます。妊娠高血圧症候群は、妊娠20週以降に高血圧が発症する疾患の総称で、頭蓋内出血の主な原因の一つです。

妊娠高血圧症候群の中でも、子癇(妊娠中毒症)は特に危険であり、適切な管理と治療が必要とされています。子癇は、高血圧に加えて、たんぱく尿や浮腫などの症状を伴い、けいれんや昏睡などの重篤な合併症を引き起こす可能性があります。子癇の発症は、母体の生命だけでなく、胎児の生命にも関わる重大な事態となります。

参考:頭蓋内出血(脳出血)/乳幼児の頭部打撲〜出血時補充療法(出血の種類と初期投与量) – ヘモフィリアステーション)

心肺虚脱型羊水塞栓症

羊水塞栓症は、羊水が母体血中へ流入することによって引き起こされる「肺毛細管の閉塞を原因とする肺高血圧症と、それによる呼吸循環障害」を病態とする疾患です。羊水塞栓症は、妊産婦死亡原因の第3位を占めており、平成元年から16年までの間に193例が妊産婦死亡で剖検されました。

羊水塞栓症の発症メカニズムは完全には解明されていませんが、子宮収縮や胎盤の剥離などにより、羊水中の物質が母体の血液中に流入することが原因と考えられています。羊水塞栓症の症状は、呼吸困難、胸痛、血圧低下、意識障害などが挙げられ、急激に進行することが特徴です。

羊水塞栓症の予防は困難ですが、早期発見と迅速な対応が重要となります。分娩施設では、羊水塞栓症を疑う症状が現れた場合、直ちに集中治療を開始できる体制を整えておく必要があります。また、母体の呼吸・循環管理、凝固異常の是正、輸血などの適切な治療を行うことが重要です。

産後ホルモンの変化と心の不調による自殺

出産後は、ホルモンバランスの急激な変化により、精神的に不安定な状態になることがあります。特に、産後うつ病は比較的よく知られた疾患であり、抑うつ気分や不安感、育児への自信喪失などの症状が現れます。産後うつ病の原因は、ホルモン変化だけでなく、出産による身体的・精神的ストレス、社会的サポートの不足なども関連していると考えられています。

産後うつ病の症状は、抑うつ気分、不安感、イライラ、食欲不振、不眠などが挙げられます。重症化すると、自殺のリスクが高まることもあるため、周囲のサポートや専門家による適切な治療が必要です。

心大血管疾患

心疾患や大血管疾患を抱えている女性にとって、妊娠・出産は大きな負担となります。心拍出量の増加や血液量の増加により、心臓や血管にかかる負荷が大きくなるためです。

先天性心疾患や弁膜症、大動脈瘤などの疾患を持つ女性は、妊娠・出産によって病状が悪化するリスクがあります。適切な管理と治療を行わなければ、母体の生命が脅かされる危険性があるため、専門医による慎重なフォローが必要とされています。

心大血管疾患を持つ女性が妊娠を希望する場合は、事前に循環器専門医と産婦人科医による評価と相談が不可欠です。妊娠中は、定期的な心機能の評価と、病状に応じた薬物療法や生活指導が行われます。出産方法についても、個々の病状に応じて、慎重に検討される必要があります。

心大血管疾患合併妊娠では、分娩施設の選択も重要なポイントです。高度な医療体制が整った施設での管理が求められ、循環器科と産婦人科の連携体制が不可欠です。ハイリスク妊娠としての認識を持ち、適切な管理と治療を行うことが、母体の安全を確保する上で重要です。また、心大血管リハビリという方法に基づいてリハビリを行うことも重要です。

心不全、急性心筋梗塞、狭心症、大動脈解離、閉塞性動脈硬化症と心臓外科手術後の患者さんが保険適応となっており、運動療法による効果としては、運動耐容能を増加し、QOL (Quality of Life)を改善させることがよく知られています。運動を継続することで急性心筋梗塞など冠動脈疾患では予後を改善し、心不全例では心不全による再入院を減らすことができます。

参考:心大血管リハビリテーション – 独立行政法人国立病院機構 東京医療センター

日本の出産で死亡する確率を下げるためにできること

妊産婦死亡は、母子保健の重要な課題の一つであり、その予防と対策は国や自治体の責務といえます。妊産婦死亡率の低下は、安心して妊娠・出産できる環境づくりに不可欠であり、社会全体で取り組むべき課題です。

では、日本の出産で死亡する確率を下げるために、私たちにはどのようなことができるのでしょうか。ここでは、妊産婦死亡のリスクを減らすための具体的な方策について考えていきます。

出産計画と年齢の考慮を検討

妊娠・出産を希望する女性は、自身の年齢とライフプランを考慮した上で、出産計画を立てることが大切です。特に、高齢妊娠は妊産婦死亡のリスクを高めることが知られています。

35歳以上の妊娠は高齢妊娠と呼ばれ、妊娠高血圧症候群や糖尿病合併妊娠などのリスクが高くなります。そのため、妊娠を希望する女性には、自身の年齢に応じたリスクを理解し、適切な時期での妊娠・出産を検討することが求められます。また、高齢妊娠を選択する場合は、より慎重な妊娠・出産管理が必要となります。

医師の指示の元健康管理の徹底

妊娠中の健康管理は、妊産婦死亡のリスクを減らす上で欠かせません。定期的な妊婦健診を受け、医師の指示に従って適切な生活習慣を維持することが大切です。

妊婦健診では、血圧や体重の管理、尿検査などを通じて、妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病などの異常を早期に発見し、適切な治療につなげることができます。また、貧血や感染症の有無も確認されます。

医師からは、食事や運動、休養などに関する指導が行われます。バランスの取れた食事、適度な運動、十分な休養は、妊婦の健康維持に不可欠です。また、喫煙や飲酒は、胎児の健康に悪影響を及ぼすため、厳に控えるべきです。

自治体は、妊婦健診の重要性について啓発し、健診の受診率向上に努めることが求められます。

卵子提供後は医師に伝える

近年、不妊治療の一環として、卵子提供を受ける女性が増えています。卵子提供を受けた女性が妊娠した場合、医師にその旨を伝えることが重要です。

卵子提供を受けた妊婦は、高齢妊娠に準じたリスクを有すると考えられるため、通常の妊婦健診に加えて、より慎重な管理が必要となる場合があります。

医師は、卵子提供の事実を知ることで、妊婦のリスクを適切に評価し、必要な検査や管理を行うことができます。妊婦自身も、自己の状況を医師に正確に伝えることで、より安全な妊娠、出産につなげることができるでしょう。

自治体は、不妊治療に関する正しい知識の普及啓発に努め、卵子提供を受けた妊婦に対して適切な情報提供を行うことが求められます。また、不妊治療を受ける夫婦への支援制度を整備し、経済的・精神的な負担の軽減を図ることも重要です。

病院の緊急時の対応方針などを確認

妊娠・出産には、予期せぬ合併症が起こるリスクがつきものです。そのため、分娩予定の病院の緊急時対応方針を事前に確認しておくことが大切です。

具体的には、以下のような点について、病院に確認しておくとよいでしょう。

- 24時間対応の体制が整っているか

- 母体搬送の方針や連携病院の有無

- NICU(新生児集中治療室)の設置状況

- 緊急帝王切開の実施体制

妊婦の方に対しては、施設の情報を収集し、妊婦に対して適切な情報提供を行うことが求められます。また、緊急時の母体搬送体制の整備や、周産期医療ネットワークの構築に努めることも重要です。

これらの情報を事前に把握しておくことで、万が一の際に適切な対応を取ることができます。また、自身の病状に応じて、適切な分娩施設を選択する際の判断材料にもなります。

母親の心身のケアに配慮する

妊娠・出産は、女性の心身に大きな変化をもたらします。特に、産後は急激なホルモンバランスの変化により、心身ともに不安定になりやすい時期です。

産後うつ病は、比較的よく知られた産後のメンタルヘルス問題ですが、重症化すると自殺のリスクを高めることがあります。また、育児ストレスから虐待につながるケースもあります。

母親の心身の健康は、母子の生命や健康に直結する重大な問題です。そのため、妊娠中から産後にかけて、母親の心身の状態に十分に配慮し、適切なケアを提供することが大切です。

自治体は、妊婦や産婦に対する相談支援体制の整備に努めることが求められます。母子健康包括支援センターの設置や、産後ケア事業の実施などを通じて、妊産婦の心身のケアを推進することが重要です。また、地域の子育て支援体制を充実させ、育児の孤立化を防ぐことも必要です。

妊産婦死亡を防ぐためには、医療体制の整備だけでなく、妊産婦とその家族に対する教育や支援が欠かせません。行政、医療機関、地域社会が連携し、妊産婦が安心して妊娠、出産、育児に臨める環境を整備することが求められています。

世界の妊産婦死亡率とランキング

世界の妊産婦死亡率に目を向けると、昔の日本のように医療システムが未発達であり、死亡率が高い国が依然として多く見受けられます。

この章ではランキンTOPの国の妊産婦死亡率やその国々の特徴を紹介します。

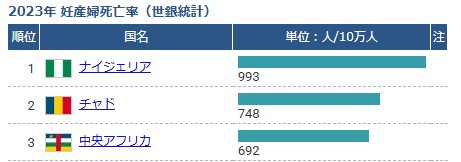

2023年の世界の妊産婦死亡率ランキングでは、結果として、1位はナイジェリアの993人/10万人、2位はチャドの748人/10万人、3位は中央アフリカの692人/10万人となっています。

ランキング上位の国の特徴としては、西アジアやアフリカなど、発展途上国であることや保健医療システムの脆弱性、貧困、教育機会の不足などの社会的要因が複合的に影響していることが挙げられます。これらの国では、質の高い産前産後ケアや緊急産科ケアへのアクセスが限られており、妊産婦が危険な状況に置かれやすい環境にあります。

また、早婚や多産、女性への教育機会の欠如なども、妊産婦死亡のリスクを高める要因となっており、こうした状況を改善するためには、保健医療体制の強化だけでなく女性の地位向上や教育の充実など、社会全体での取り組みが不可欠です。

参考:世界の妊産婦死亡率 国別ランキング・推移(世銀) – GLOBAL NOTE

世界の妊産婦死亡率の推移

世界の妊産婦死亡率は、過去数十年にわたって着実に改善されてきました。この章では、世界に目を向けたときの妊産婦死亡率がどのようになっているのか解説します。

世界の各国の妊産婦死亡率は、1990年から2018年にかけてほとんどの国で妊産婦死亡率が大幅に減少しています。

しかし、国によって妊産婦死亡率の水準には大きな差があり、2017年の妊産婦死亡率を見ると、サブサハラアフリカ諸国では出生10万人当たり数百人もの妊産婦が命を落としている一方で、日本やヨーロッパ諸国では10人未満となっています。

妊産婦死亡率の地域間格差は、保健医療体制の整備状況や社会経済的な要因を反映しており、すべての女性が質の高い医療サービスを受けられる環境を整備することが重要視されます。

世界の妊産婦死亡率の原因

世界の妊産婦死亡率において、数値が高くなっている国ではいくつかの共通の原因があります。その原因について以下で詳しくご紹介します

十分な医療サービスが受けられない

妊産婦死亡率が高い国の多くは、十分な医療サービスが受けられない状況にあります。妊婦健診や分娩時の専門的ケアへのアクセスが限られているため、妊娠・出産に関連する合併症が適切に管理されず、母体の生命が脅かされることがあります。医療施設の不足や医療従事者の絶対数の少なさ、交通インフラの未整備などが、医療サービスへのアクセスを妨げる要因となっています。

感染症対策が不十分

妊婦は感染症に対する脆弱性が高く、感染症が妊産婦死亡の主要な原因の一つとなっています。特に、HIV/エイズ、マラリア、梅毒などの感染症は、母子の健康に重大な影響を及ぼします。感染症対策が不十分な地域では、これらの感染症が蔓延し、妊産婦の生命が脅かされることがあります。自治体は、予防接種の推進、感染症スクリーニングの実施、感染症治療の提供などを通じて、妊婦の感染症リスクを減らすための取り組みを強化する必要があります。

保健教育を学ぶ機会が少ない

妊娠、出産に関する知識の不足は、妊産婦死亡のリスクを高める要因の一つです。特に、妊婦自身が妊娠中の異常サインを見逃したり、適切な医療サービスを受けるタイミングを逸したりすることがあります。保健教育を学ぶ機会が少ない地域では、こうした知識の欠如が妊産婦死亡につながることがあります。自治体は、母子保健に関する教育プログラムの提供や、地域の保健ボランティアの育成などを通じて、妊産婦とその家族が必要な知識を得られるよう支援することが求められます。

世界の出産で死亡する確率を下げるためにできること

世界の妊産婦死亡率を下げるためには、保健医療体制の強化が不可欠です。特に、妊産婦死亡率が高い国では、基本的な医療サービスへのアクセスが限られていることが大きな課題となっています。この章では、自治体が国や国際機関と連携しながら取り組むべき対策について解説します。

基本医療サービスの充実

妊産婦が安全に出産するためには、産前産後ケアや緊急産科ケアなどの基本的な医療サービスが欠かせません。自治体は、医療施設の整備や医療機器の供給、医薬品の確保などを通じて、妊産婦が必要な医療サービスを受けられる環境を整備することが求められます。

また、地域ごとに産科を備えた診療所や病院を整備し、妊産婦が長距離を移動せずにケアを受けられる体制を作ることも重要です。加えて、出産費用の補助や交通手段の整備など、経済的・物理的な障壁を低減する取り組みも、すべての妊産婦が必要な医療を受けられる環境の構築につながります。

医療従事者の人材確保

医療サービスの提供には、質の高い医療従事者の存在が不可欠です。しかし、多くの国では医療従事者の絶対数が不足しています。自治体は、助産師や産科医などの育成・確保に取り組み、妊産婦のケアにあたる人材を増やしていく必要があります。

例えば、専門教育や研修プログラムを充実させたり、地方や医療過疎地域で働く医療従事者への待遇改善や奨学金制度を整備し、定着率を高めたりといった取り組みが求められます。また、助産師や看護師が医師と連携しながら、限られた人材でより多くの妊産婦に質の高いケアを提供できる体制を作ることも必要です。

医療体制の強化

妊産婦死亡を防ぐためには、各レベルの医療機関が連携し、切れ目のない医療サービスを提供することが重要です。自治体は、プライマリヘルスケアの強化や紹介システムの整備、医療機関のネットワーク化などを通じて、医療体制の強化を図ることが求められます。

具体的には、地域の診療所や保健センターで定期健診やリスク評価を行い、早期に異常を発見できる仕組みを整えたり、緊急時には迅速に上位医療機関へ搬送できる体制を構築し、医療情報の共有を進めたりすることで、その時々に応じた適切な医療を受けられる環境が整えられます。

衛生環境への対策

不衛生な環境は、感染症のリスクを高め、妊産婦の健康を脅かします。自治体は、安全な水の供給や衛生設備の整備、感染予防対策の推進などを通じて、妊産婦を取り巻く衛生環境の改善に取り組む必要があります。

また、地域住民や家族への衛生教育を行い、手洗いや清潔な環境の重要性を周知させることも感染症リスクの低減につながります。こうした取り組みを総合的に行うことで、妊産婦が安全に出産できる環境を確保できます。

妊産婦死亡率に関するよくある質問

以下に、妊産婦死亡率に関する質問を5つピックアップしました。読者の方の疑問が少しでも解決しましたら幸いです。

Q.妊産婦死亡率が高い原因はなんですか?

A.妊産婦死亡率が高い主な原因は、医療サービスへのアクセス不足、感染症対策の不備、保健教育の欠如などです。特に、貧困地域では、医療施設が不足しており、質の高い産前産後ケアを受けられないことが大きな問題となっています。また、HIVやマラリアなどの感染症が蔓延している地域では、妊産婦の健康リスクが高くなります。こうした要因が複合的に作用し、妊産婦の健康を脅かしているのです。

Q.妊産婦死亡の主な原因は何ですか?

A. 妊産婦死亡の主な原因は、大出血、感染症、高血圧症候群、unsafe abortion、および間接原因(既存の疾患など)です。大出血は、妊娠中や出産時の過多出血が原因で、妊産婦死亡の約27%を占めています。感染症は、敗血症や肺炎などが含まれ、約11%を占めます。高血圧症候群は、子癇や妊娠高血圧症などが含まれ、約14%を占めています。これらの多くは、適切な医療ケアを受けることで予防可能な原因です。

Q.妊産婦死亡率1位はどこですか?

2023年の世界の妊産婦死亡率ランキングでは、1位はナイジェリアの993人/10万人、2位はチャドの748人/10万人、3位は中央アフリカの692人/10万人となっています。

これらの国々では、保健医療システムの脆弱性、貧困、教育機会の不足、女性の地位の低さなどの社会的要因が複合的に影響しており、妊産婦が危険な状況に置かれやすい環境にあります。

参考:世界の妊産婦死亡率 国別ランキング・推移(世銀) – GLOBAL

Q.妊産婦死亡率の計算式は?

A. 妊産婦死亡率は、一定期間(通常1年)における妊産婦死亡数を同期間の出生数で割り、10万を乗じて算出します。妊産婦死亡は、妊娠中または出産後42日以内の死亡で、妊娠に関連する原因によるものと定義されています。計算式は以下の通りです。

(妊産婦死亡数 ÷ 出生数) × 100,000

この指標は、母子保健の状況を示す重要な指標の一つであり、妊産婦死亡のリスクの高さを表しています。

Q.妊産婦死亡率は何人に1人ですか?

妊産婦死亡率は、国や地域によって大きく異なります。2017年では、世界全体の平均で出生10万人当たり137.7人となっています。しかし、先進国では出生10万人あたり5.1人、後発開発途上国では出生10万人当たり381.5人であり、後発開発途上国は先進国の約75倍という結果になっています。

まとめ

日本の妊産婦死亡率は世界的に見ても非常に低い水準にありますが、高齢出産のリスクや産後のメンタルヘルスなど、さらなる改善の余地があります。一方、世界に目を向けると、医療サービスや教育の不足、感染症の蔓延などが妊産婦死亡の主な原因となっています。すべての女性が安全に出産できる世界を目指して、国際社会が協力して取り組んでいくことが求められます。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS