母子手帳は、妊娠中の健康管理から出産、子どもの成長までを記録できる大切なツールです。予防接種や健診の履歴、発育の経過がひとつにまとめられ、医療機関や行政の支援を受ける際にも役立ちます。メリットとしては、母と子の健康状態を長期間にわたり一元管理できる点や、必要な情報をすぐに確認できる利便性が挙げられます。

一方、デメリットとしては、サイズや記入欄が自治体ごとに異なることや、持ち運び時に傷みやすいことがあります。そこで、母子手帳ケースや母子手帳カバーなどの保護アイテムが注目されています。母子手帳の交付時期や場所、もらい方、ケースの選び方まで、安心して活用するための基本情報を紹介します。

母子手帳とは?

母子手帳とは、妊娠期から子どもの就学前までの健康情報を一冊に記録できる公的な手帳です。正式名称は「母子健康手帳」で、妊娠が確定した人に対して市区町村から交付されます。この手帳には、妊婦健診や出産の経過、乳幼児の発育、予防接種の実施状況などが記され、妊婦とその子どもが対象になります。

制度のはじまりは1942年で、当初は「妊産婦手帳」として導入されました。その後、母子の両方の健康を見守る仕組みに発展し、現在は母子保健制度の中核として活用されています。妊娠が分かった際に医師から発行される妊娠届を自治体へ提出することで、交付の手続きを進められます。

この制度は、母親と子どもの健康を守るための取り組みのひとつであり、健診や保健指導を受ける際の連携にも役立ちます。特に転居や災害などの緊急時にも記録が残っていることで、適切な支援を受けやすくなります。

母子手帳の目的

母子手帳の目的は、妊娠から出産後までの健康記録を一貫して残し、母子の健康を長期的に支えることです。この手帳があることで、妊婦や保護者、医療・保健の担当者が情報を共有し、継続的な支援体制をつくりやすくなります。

また、健診や予防接種の記録だけでなく、母親が日常的に気になる点や医師の助言を残す欄も設けられています。こうした情報は、次回の診察や保健相談の際にも役立ちます。保護者が記入した内容と医療者の記録が合わさることで、より丁寧な支援につながります。

さらに、転居や災害の際にもこの手帳は活用できます。地域が変わっても健診や予防接種の履歴が一目で分かるため、適切な医療につなげやすくなります。入園時の健康証明や就学前の確認資料としても使われるなど、多くの場面で重要な役割を果たしています。

母子手帳に記録される内容

母子手帳に記録される内容はどんな内容なのかといえば、基本的には母子手帳に記載される内容は幅広く、妊婦と乳幼児の健康を記録・管理するための項目が揃っています。

妊娠時の体重や血圧

妊娠期には、妊婦健診の結果や妊娠中の体重増減、、毎回の検診時の血圧が記載されます。他にも胎児の様子、医師の所見などが記録され、妊娠週ごとの変化が確認できます。

もし医師から体重増加であったり注意事項があれば、母子手帳に記載される場合があります。他にも妊娠時の歯科検診の結果や妊娠中の注意点であったり、食事バランスについてなどの記載もあります。

妊娠中の週ごとの記録を残すページもあるため、余裕があれば妊娠中の気持ちや状態を書いて残しておくこともできます。ただなにも記載がなくても、産院から何か言われるといったことはないため、つわりなどがひどい場合は無理して何かを書く必要はありません。

出産時の状態や分娩時間

出産時の状態についても記載するページがあります。妊娠中は母親や父親が自由に記載できるスペースもありましたが、出産時の状態について記載するのは主に助産師さんや医師など、産婦人科側が記載する場合がほとんどです。

記載する内容としては、分娩の経過時間や出産時の状態(吸引分娩など)、母体の状態、出血量の多さ、新生児の出生体重や身長、頭位、胸囲など体の大きさといった胎児と母子の健康状態などが記載されます。

これらの情報は、生後の健康管理や診療の際にも活用される大切な記録です。そのため必ず産婦人科側で記載を行っています。

乳児の成長度合い・検診時の記録

乳幼児期においては、1カ月検診・3~4ヵ月検診・1歳検診・1歳6か月検診・3歳検診と定期的に行われる、検診結果を記載します。

上記の検診はあくまでも自治体や産婦人科で行われる検診なので、自費で行える7~8か月検診や9~10か月検診も心配な場合は行えるよう、母子手帳には7~8か月検診用・9~10か月検診用のページがあります。

定期検診で行われるのは体重・身長・頭囲といった身体測定の結果や、発達段階に応じた評価項目が記入されます。視覚・聴覚の確認や、離乳の進行具合なども含まれ、子どもの成長を客観的に把握できます。

予防接種に関する記録

予防接種に関する記録も欠かせません。予防接種は生後2か月から始まります。接種した日やワクチンの種類だけでなく、製造番号、副反応の有無なども丁寧に母子手帳に記録されます。

これにより、接種の漏れや重複を防げるだけでなく、災害時や入園時にも必要な情報をすぐに提出できます。小学校入学までは必ず予防接種の記録が必要になりますし、中学生以降も場合によっては尋ねられる場合があるため、母子手帳はなくさずに保管しておく必要があります。

そのほか、保健指導や栄養相談、歯科健診の記録もあり、子育てを支える多様な情報が詰め込まれています。医療者と保護者が共に健康状態を確認し合えるため、安心して育児に取り組める環境が整います。

母子手帳はいつ・どこでもらう?

妊娠が分かったあと、多くの方が最初に気になるのが、母子手帳をどのように受け取るのかという点です。母子手帳は、妊婦と子どもの健康を記録し、育児支援につなげるための大切なツールです。

妊娠中の健診結果や産後の育児記録、予防接種の履歴など、子どもが就学するまでの記録を一冊にまとめることができます。ここでは、交付の時期や申請の流れ、交付場所、必要書類について詳しくご紹介します。

交付のタイミングと必要な手続き

母子手帳は、妊娠が医師によって確認されたあとに交付されます。妊娠検査薬で陽性が出た段階では交付を受けることはできず、まずは産婦人科などの医療機関で診察を受け、妊娠が確認されることが必要です。診察の結果、妊娠が確定すると「妊娠届出書(妊娠届)」が発行されます。

これを持参して、住民票がある市区町村の窓口へ提出することで、母子手帳を受け取る手続きが完了します。

厚生労働省の資料によれば、妊娠届の提出時期は妊娠6週から11週あたりが目安とされています。体調が不安定になりやすい時期でもあるため、無理のない範囲で、できるだけ早めに交付の準備を進めるのがよいでしょう。

手続きは原則として本人によって行われますが、事情がある場合には代理人でも申請が可能です。

ただし、代理人が申請を行う際には、委任者と代理人それぞれの本人確認書類が必要になることもあるため、事前に自治体へ確認することが大切です。

交付の際には、母子手帳だけでなく、妊婦健診の補助券や予防接種スケジュール、母親学級・両親学級の案内資料などもまとめて渡されることがあります。

育児支援制度を活用するうえで欠かせない情報が多く含まれているため、窓口では余裕をもって対応できるようにしておくと安心です。

母子手帳の交付場所と必要書類

母子手帳は、住民登録をしている自治体で交付されます。具体的な受付窓口は、市区町村によって異なりますが、「子ども家庭支援課」や「保健センター」、「母子保健係」などが対応することが多くなっています。各自治体で担当する部署名が異なるため、申請前に市役所や区役所のホームページを確認するか、直接問い合わせるとよいでしょう。

申請に必要な書類は、主にふたつです。まずは、医師が発行する妊娠届出書です。これは妊娠が確認されたことを証明するもので、母子手帳の交付には欠かせません。もうひとつは本人確認書類です。運転免許証やマイナンバーカード、健康保険証など、現在の住所と氏名が確認できるものを用意します。

また、外国籍の方や転入直後などで本人確認に必要な書類がそろっていない場合には、追加資料の提出を求められることもあります。そうした場合には、手続きの前に一度窓口に相談し、必要な書類を確認しておくことで、交付までの流れがスムーズになります。

母子手帳の交付は、単なる冊子の受け取りにとどまりません。交付の際に受け取る資料や検診のチケット(クーポン)は、健診や育児相談を受ける際に必要となることも多いため、大切に保管し、内容をしっかりと確認しておくことが求められます。

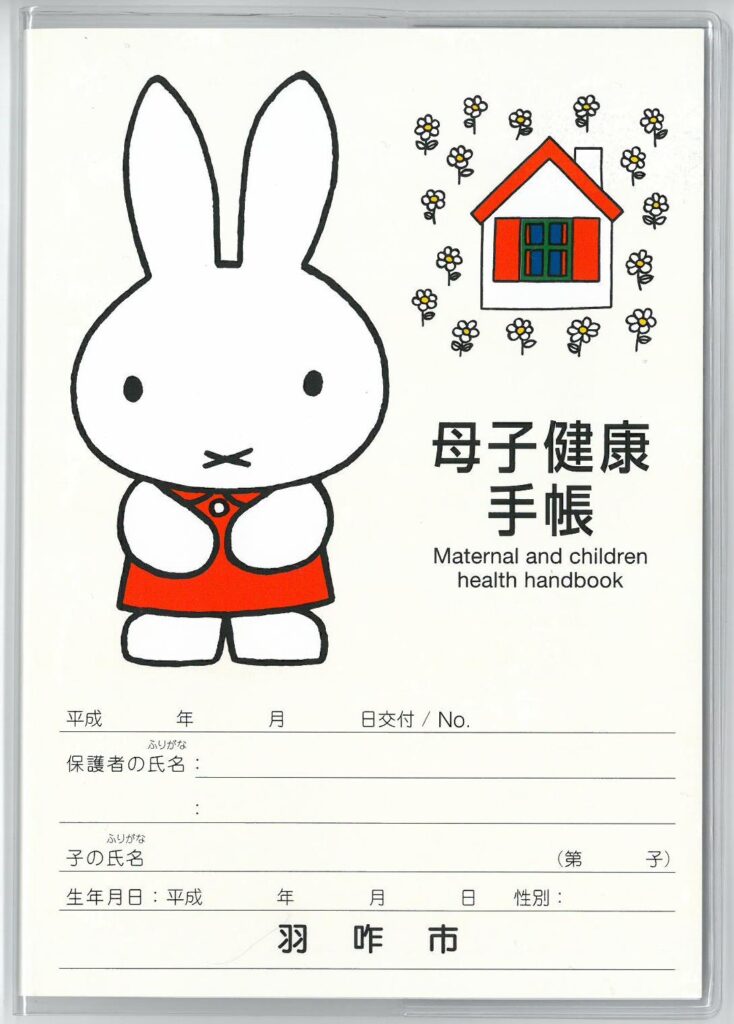

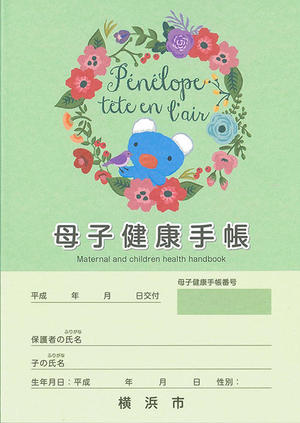

母子手帳にはサイズ・デザインと地域での違いがある

母子手帳は日本全国で交付されていますが、その内容が全国一律であるわけではありません。手帳の中身は厚生労働省の「母子健康手帳様式例」に基づいて統一されているものの、実際に交付される冊子のサイズや表紙のデザインは各自治体によって異なります。こうした違いには、地域住民への配慮や、使いやすさ、親しみやすさといった観点が反映されています。

現在、母子手帳のサイズは主にA5判(148mm×210mm)とB6判(128mm×182mm)の2種類に分かれます。記入欄の広さを重視する自治体はA5判を採用する傾向にあり、携帯性を重視する地域ではB6判が多くみられます。

| 地域 | サイズ | 特徴 |

|---|---|---|

| 東京都 | A5 | 記録欄が広く、視認性が高い |

| 大阪市 | B6 | 小さくてカバンに入れやすい |

| 横浜市 | A5 | 多言語の補助資料を同封 |

| 名古屋市 | B6 | 軽量で保護カバー付き |

| 札幌市 | A5 | 保健指導ページが充実している |

この違いは、子育て環境や生活スタイル、自治体の支援体制などを背景にした選択といえます。

母子手帳のサイズ比較表

全国で交付されている母子手帳のサイズは、地域によってバラつきがあります。以下は、代表的な都道府県のサイズ傾向を比較したものです。

A5サイズの手帳は記入スペースが多く、医師や保健師による記録やコメントが充実しやすい特徴があります。一方、B6サイズは小さく軽量なため、通院や外出時に携帯しやすいという利点があります。どちらも長所があり、利用者のニーズや地域の特性に合わせて設計されていることがわかります。

また、同じ都道府県内でも市町村ごとに採用するサイズが異なる場合もあるため、引っ越しを予定している場合などは事前に確認しておくと安心です。

母子手帳のデザイン事例

母子手帳は妊娠中から育児期にわたり日常的に使用される大切な記録帳です。そのため、内容の実用性はもちろん、表紙のデザインにも力を入れる自治体が増えています。とくに近年は、地域への愛着を育み、妊娠・出産期に前向きな気持ちを持ってもらうために、個性的なデザインが採用されるようになりました。

例えば、神奈川県川崎市ではオランダの人気キャラクター「ミッフィー」を表紙に採用しており、育児世代から高い人気を集めています。また、京都市では伝統工芸を意識した和柄の表紙が選ばれ、地域の文化を感じられるデザインとなっています。さらに、大阪市では府のキャラクター「もずやん」を用いたデザインを導入しており、親しみやすさと地域性が両立されています。

このような工夫は見た目の楽しさだけでなく、母子手帳を手にした際の印象にも影響を与えます。手帳を開くたびに子どもとの時間が思い出されるようなデザインであれば、より丁寧に記録を残そうという気持ちも自然と高まります。

一部の自治体では、民間企業と連携したデザインも登場しています。企業の協力を得ることで、印刷コストの削減や品質向上にもつながっており、今後も多様なデザイン展開が期待されています。とくに育児支援の観点から、視覚的にわかりやすく、安心感をもたらすような工夫が今後ますます重要になっていくと考えられます。

このように、母子手帳は全国共通の制度でありながら、地域に応じた多様性を持ち合わせています。サイズやデザインの違いは、見過ごされがちですが、利用者目線に立った行政の工夫が随所に詰まっている点にも注目する必要があります。妊娠や出産に関する支援が、ただの制度ではなく“温かみ”を伴うものになるように、母子手帳のあり方もまた進化し続けています。

アプリ版母子手帳の活用と紙との違い

スマートフォンが生活の一部となっている現在、母子手帳もデジタル化が進んでいます。特に自治体が導入しているアプリ版母子手帳は、妊娠中から育児期にかけての記録やスケジュール管理を手軽に行えるツールとして注目されています。

代表的なアプリ「母子モ」では、予防接種や健診日を自動で通知してくれる機能があり、保護者の育児負担を軽減する工夫が凝らされています。紙の母子手帳とは違い、必要な情報をいつでも確認できる点が魅力です。ただし、アプリの導入は自治体によって異なるため、利用する際は事前に居住地での対応状況を確認しておくと安心です。

アプリ版母子手帳でできること

アプリ版母子手帳には、紙媒体にはない多様な機能が搭載されています。最も実用的な機能のひとつが予防接種スケジュールの自動管理です。接種日が近づくと通知が届く仕組みになっており、予定の見落としを防ぎやすくなります。

また、身長や体重などの成長記録は入力と同時にグラフ化され、変化の様子が視覚的に把握できます。このグラフは、健診時に医師と情報を共有する際にも活用できます。

さらに、家族で情報を共有できる機能も大きな特徴です。母親だけでなく、父親や祖父母などが同じ情報を確認できるため、育児に関わる人たちが連携しやすくなります。そのほかにも、育児日記を残したり、写真を記録として保存したりすることも可能です。

最新のアプリでは、自治体ごとの制度情報やイベント案内も配信されるため、行政と家庭の橋渡しとしての役割も担っています。こうした機能は、忙しい日常の中で育児に向き合う保護者にとって、非常に心強い存在といえるでしょう。

紙とアプリの違い・併用のすすめ

紙の母子手帳には、記録が手書きで残るという温かさがあります。医師や助産師のコメントが直接書き込まれることで、子どもの成長の証としての価値が感じられます。また、保育所の申請や就学時の手続きで原本を提示する機会があるため、公的記録としての役割も大切です。

一方でアプリは、通知機能や検索性に優れ、記録の確認が迅速にできるという利点があります。外出先や夜間など、紙の手帳を手に取れない場面でも、スマートフォンがあれば必要な情報にすぐアクセスできます。災害時のような緊急時にも、記録が消失しにくいという点で安心感があります。

紙とアプリは、それぞれ異なる特性を持っています。どちらかに絞るのではなく、両方を活かした活用方法が推奨されます。日々のスケジュールや軽いメモはアプリで管理し、健診結果や医療関係の記録は紙にしっかり残す。このように目的に応じて使い分けることで、育児の質が向上し、記録の精度も保たれます。

どの家庭にとっても、記録は子どもの健康と成長を支える大切な資産です。紙とアプリをうまく併用することで、それぞれの利点を最大限に生かした育児が可能になります。

アプリ版の母子手帳が使える自治体例

アプリ版の母子手帳が使える自治体は、大きな都市の中では横浜市が挙げられます。横浜市では、子育て応援アプリ「パマトコ」を配信しています。母子手帳としての役割はもちろん、行政手続きのオンライン申請も行えるなどあって便利と評判です。

他にも千葉県の船橋市では、「ふなっこアプリ」と呼ばれる母子手帳アプリが配信されています。妊娠中だけでなく、出産後にも利用できるアプリとして、予防接種の日程管理ができたり、身長体重などの記録もできます。

SDGsと母子手帳:健康と福祉の基盤としての活用

母子手帳は、日本国内で妊婦や乳幼児の健康を支える制度として広く認識されていますが、実は世界各国でも注目される取り組みのひとつです。SDGs(持続可能な開発目標)のうち、「すべての人に健康と福祉を」を掲げる目標3と深い関わりがあり、国際的な協力の現場でも活用が進んでいます。

妊娠期から出産、育児にいたるまでの経過を一冊にまとめる母子手帳は、家庭と医療機関、保健サービスをつなぐ基礎的な道具です。とりわけ医療資源が乏しい地域では、母と子の命を守る手段として導入が推進されています。こうした背景から、日本の母子手帳は、世界の保健課題を支える仕組みとして再評価されています。

母子手帳が果たすグローバルな役割

日本で始まった母子手帳制度は、現在ではアジアやアフリカの複数の国々で導入が進んでいます。外務省が主導する「国際母子手帳事業」では、ミャンマーやインドネシアなどで現地に合わせて編集された母子手帳が使われています。

言語や生活環境に配慮しながらも、妊娠や出産の記録、予防接種の情報を家庭で把握できる仕組みが整っているため、母子の健康意識が高まり、保健サービスの利用率も上がっています。結果として、健診の受診率が向上し、医療につながる機会が広がった事例も確認されています。

このように、母子手帳は単なる記録帳ではなく、母親と子どもの命を支える基盤として、多くの国で高く評価されているのです。

母子保健とSDGs目標3との関係

SDGsの目標3では、妊産婦の死亡率を減らすことや乳児の生存率を高めることが、世界的な目標として明示されています。この実現において、母子手帳は極めて大切な役割を担っています。

母子手帳があることで、妊娠週数や既往歴、出産時の状況、赤ちゃんの発育状態や予防接種歴などを一目で確認できます。医療従事者が早期にリスクを把握し、必要な対応を取れる体制が整いやすくなるのです。また、家庭でも育児の不安を軽減し、安心して子育てに向き合える支えとなります。

実際に、日本ではこうした支援体制が乳児死亡率の低下に大きく貢献しています。国際的にも、母子手帳を導入した国で健診の定着や早期受診の促進につながっており、命を守る手段としてその効果が報告されています。

母子手帳は、制度や国境を越えて、保健の基盤として活躍しているのです。今後も、SDGsの目標を達成するうえで欠かせない取り組みとして、その存在価値が広がるでしょう。

母子手帳に関するよくある質問

母子手帳を初めて手にする方の多くは、仕組みや使い方に戸惑う場面があります。ここでは、妊婦や保護者がよく抱く疑問について、信頼できる情報をもとに丁寧に解説します。事前に知っておくことで、より安心して手帳を活用できます。

母子手帳は妊娠が分かったらすぐに交付されますか?

妊娠が分かっても、すぐに母子手帳を受け取れるわけではありません。最初に医療機関で妊娠を確認し、医師の診断によって妊娠届出書を作成してもらう必要があります。その後、この届出書を市区町村の役所や保健センターなどに提出することで、母子手帳が交付されます。受け取りの目安は妊娠6週〜11週頃で、妊娠がある程度安定した段階での申請が一般的です。

父親も母子手帳を使って記録できますか?

母子手帳は母親専用のものと思われがちですが、実際には父親やパートナーも活用できます。たとえば、妊婦の体調や健診結果を一緒に確認したり、出産後の育児記録を共有したりする場面で役立ちます。とくに最近は、子育てへの積極的な参加が広まっていることから、パートナーと共に母子手帳を活用する家庭が増えています。記録は母親以外が記入しても問題ありません。

紛失してしまった場合はどうすればよいですか?

万が一母子手帳をなくしてしまった際は、交付を受けた市区町村の窓口で再交付を申請できます。ただし、これまでの健診記録や予防接種歴は自動的に復元されないため、可能な範囲で情報を控えておくと安心です。再交付の際には本人確認書類が求められる場合があるため、手続き前に必要書類を役所の公式サイトなどで確認しておくとスムーズです。

海外に渡航・滞在予定がありますが、日本の母子手帳は使えますか?

海外で生活する場合でも、日本の母子手帳は健康記録として利用可能です。ただし、現地の医療機関では母子手帳の制度が一般的でない地域も多いため、内容を説明できるよう翻訳メモを用意するなどの工夫が求められます。また、日本人向けの医療施設や大使館では、母子保健に関する案内や情報提供を受けられることもあります。紙の母子手帳を携帯しつつ、必要に応じて現地の医療記録とも併用するとよいでしょう。

母子手帳アプリを使えば、紙の手帳は不要ですか?

近年では、スマートフォンで管理できる「母子手帳アプリ」が普及しつつあります。これにより、妊娠週数の管理や予防接種スケジュールの自動通知、健診記録の保存などが簡単に行えるようになりました。しかしながら、医療機関や自治体での手続きでは、依然として紙の母子手帳が必要とされる場面が多く存在します。そのため、アプリと紙の両方を併用することがすすめられています。アプリは日常的な記録に便利ですが、公的な証明や手続きには紙の提示が求められることがあるため、役割を明確に使い分けることが大切です。

まとめ

母子手帳は、妊娠から出産、子どもの成長までを一冊で記録できる、大切な健康管理ツールです。妊婦健診や予防接種、発育状況などを時系列で確認できるため、母子の健康を守るために欠かせない存在といえます。紙とアプリの併用により、生活スタイルや家庭環境に合わせた柔軟な活用が可能になってきました。

また、自治体ごとのサイズやデザインの違いは、個性と地域性を感じられる点でも注目されています。さらに、母子手帳は国内だけでなく、開発途上国での乳幼児死亡率の低下にも貢献しており、SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」の実現にもつながっています。

母子手帳は、親子の思い出を刻む記録でもあり、社会全体で健康と成長を支える象徴です。今後も、より多くの人にとって使いやすく、頼れる存在として発展していくことが期待されています。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS