出産育児一時金は、出産にかかる経済的負担を軽減するために健康保険から支給される制度です。

出産費用は公的医療保険が適用されず、すべて自己負担となるため、費用面での不安を抱える方も多いでしょう。この制度を正しく理解し、適切に申請することで、出産時の金銭的な負担を大きく減らすことが可能になります。

しかし、申請方法やタイミング、支給の流れなどは少し複雑で、「いつ、どう申請すればいいの?」「自分も対象になるの?」といった疑問を持つ方も少なくありません。

本記事では、出産育児一時金の基本から申請方法、よくある質問までを網羅的に解説。初めての出産でも安心して備えられるよう、分かりやすくご紹介します。

出産育児一時金とは?

画像引用元:出産育児一時金の支給額

出産は健康保険の適用外であり、通常の医療とは異なり全額自己負担となります。分娩や入院費用は高額になるケースも多く、金銭面の不安を感じる方も少なくありません。

こうした経済的な負担を軽減するために設けられているのが「出産育児一時金」です。この制度を利用すれば、原則として一児につき50万円が支給され、出産にかかる費用の一部または全額をカバーできます。ただし、支給には条件や申請方法があるため、事前に制度の仕組みを理解しておくことが重要です。

ここでは、出産育児一時金の基本についてわかりやすく解説します。

出産時支給される金額は原則50万円

出産育児一時金は、健康保険加入者またはその被扶養者が出産した際に支給される制度で、原則として一児につき50万円が支給されます。これは2023年4月以降に引き上げられた金額で、物価や医療費の上昇を背景に支給額が増額されました。

双子以上の場合は人数分が支給されるため、たとえば双子の出産であれば合計100万円を受け取ることが可能です。

この50万円は、出産にかかる入院・分娩費用を補助するためのものであり、直接支払制度を利用することで、医療機関に直接支払われる仕組みが一般的です。これにより、産院への支払いの自己負担が少なくて済むケースが多くなっています。

出産費用が50万円に満たず、支給金額が余った場合は、原則として加入している健康保険(協会けんぽや組合健保など)から出産者へ返金されます。たとえば、出産費用が45万円だった場合、差額の5万円が後日指定口座に振り込まれるのが一般的です。

ただし、差額が返金されるかどうかは医療機関の請求手続きや保険者ごとの運用ルールによって異なることもあるため、事前に確認しておくことが大切です。

出産育児一時金を受け取るための条件

出産育児一時金は、すべての妊婦が自動的に受け取れるものではありません。支給には一定の要件が定められており、事前に確認しておくことが大切です。

条件を満たさない場合、申請しても受け取れない可能性があるため、制度の仕組みを正しく理解しておきましょう。以下では、出産育児一時金を受け取るために必要な2つの主な条件について説明します。

①本人or配偶者が健康保険加入者

出産育児一時金を受け取るには、本人または配偶者が社会保険や国民健康保険などの健康保険に加入している必要があります。扶養されている配偶者が出産する場合も対象となるため、加入状況を確認しておきましょう。

②妊娠から4ヶ月(85日)以降経過している者

出産育児一時金を受け取るには、妊娠週数が85日(約4ヶ月)を超えている必要があります。たとえ流産や死産であっても、この期間を経過していれば対象となるため、出産の形態に関係なく制度を活用できる可能性があります。

参考:出産育児一時金について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会

出産育児一時金の「直接支払制度」と「受取代理制度」

出産育児一時金は、自分で申請して受け取る以外にも、「直接支払制度」や「受取代理制度」を利用して医療機関に費用を支払うことができます。いずれも手続きの簡略化や費用の立て替え回避につながる仕組みですが、それぞれに特徴があります。

| 項目 | 直接支払制度 | 受取代理制度 |

|---|---|---|

| 支払先 | 健康保険から医療機関へ直接支払い | 健康保険から医療機関へ直接支払い |

| 利用対象 | 多くの医療機関が対応 | 一部の医療機関が対応 |

| 手続き | 出産前に同意書を提出 | 事前申請と医療機関の合意が必要 |

| メリット | 事務手続きが簡単で即時適用が可能 | 費用の立て替えが不要 |

| 注意点 | 差額が出た場合は本人に振込 | 医療機関によっては利用不可 |

出産費用の支払いをスムーズに進めたい場合は、病院との連携により健康保険が費用を直接支払う「直接支払制度」が一般的です。多くの医療機関がこの方式に対応しており、事前に同意書を出すだけで利用できます。

一方、「受取代理制度」は、加入している健康保険から医療機関へ一時金が送られる点は同じですが、対象となる医療機関が限られており、事前の申し出が必要です。費用を立て替えることなく出産できる点では便利ですが、対応機関の確認が欠かせません。

自分や家族の状況、医療機関の方針などを踏まえたうえで、どちらの制度を利用するかを早めに検討しておくと安心です。

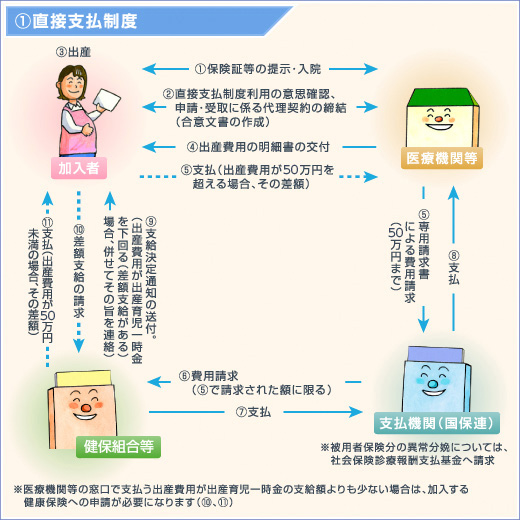

直接支払制度とは

画像引用元:直接支払制度の手続きの簡素化などの改善

直接支払制度とは、出産育児一時金を医療機関が本人に代わって健康保険へ請求し、出産費用に充てる仕組みです。

直接支払い制度のメリット

利用者は出産費用の全額を事前に用意する必要がなく、経済的負担を軽減できます。制度を利用するには、出産前に医療機関へ同意書を提出するだけで申請が完了します。

出産費用が50万円を下回った場合は、差額が後日本人の口座に振り込まれます。なお、医療機関が制度に対応しているか事前確認が必要です。

直接支払い制度のデメリット

直接支払い制度のデメリットとして挙げられるのは、クレジット支払いなどができないため、ポイントが貯められない点が挙げられます。出産費用は高額になりがちなので、クレジットで支払えればかなりのポイントが貯められます。

もっとも大きな直接支払い制度のデメリットとしては、50万円を超えた場合差額を産院の窓口で支払う必要がある点です。参院によって出産費用は大きく異なるので、高額になってしまう場合もあります。

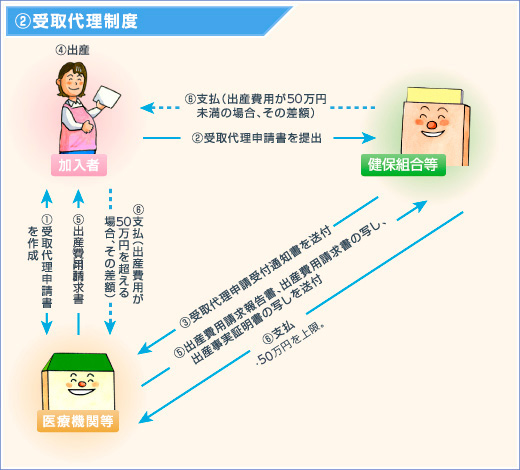

受取代理制度とは

画像引用元:「出産育児一時金」が直接支払われる仕組み受取代理制度も設けられました。

受取代理制度とは、出産育児一時金を健康保険組合が出産する医療機関に直接支払う制度です。直接支払制度と似ていますが、分娩施設が対応していない場合や、制度に未対応のケースに活用されます。出産前に保険者(協会けんぽや健康保険組合など)に申請し、医療機関に委任状を提出することで利用できます。

受取代理制度のメリット

医療機関が立替不要で出産費用を受け取れるため、妊婦の自己負担を抑えつつスムーズに手続きを進められる仕組みです。

他にも出産一時金のみで支払いができ差額があった場合の、返金手続きが必要ない点も受け取り代理制度のメリットです。

受取代理制度のデメリット

受取代理制度を利用する場合は、事前に申請が必要になる点は注意が必要です。直接支払制度では、手続きも産院で行ってもらえる場合が多いですが、自分での手続きが必要になるのは産前産後の忙しい時期には難しい場合があります。

産後申請(事後申請)

出産育児一時金は原則として出産前に申請しますが、やむを得ず出産後に手続きを行う「産後申請(事後申請)」も可能です。直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合に適用され、自己負担で出産費用を支払った後に健康保険へ申請します。必要書類は、出産費用の領収書や出産証明書、申請書などで、提出先は加入している社会保険または協会けんぽです。申請期限は出産日の翌日から2年以内なので、忘れずに手続きしましょう。

出産育児一時金はいつ申請する?申請方法は?

出産育児一時金を受け取るには、いくつかの申請方法があり、選んだ方法によって手続きや申請のタイミングが異なります。もっとも一般的なのが「直接支払制度」で、医療機関が保険者に直接請求するため、自己負担額が少なく済むのが特徴です。「受取代理制度」は、事前に申請しておくことで、出産費用を医療機関へ一時的に立て替えてもらい、後から保険者に支給される仕組みです。さらに「産後申請(事後申請)」では、出産費用をいったん自己負担した後に、領収書などをもとに申請し、後日一時金を受け取ります。

ここでは、それぞれの申請方法や申請時期について詳しく見ていきましょう。

直接支払制度はいつまでに申請する?

直接支払制度の申請は、出産前の妊婦健診の段階で早めに行うことが推奨されます。多くの医療機関では、出産予定日の数週間前までに「直接支払制度に関する合意書」の提出を求められます。

目安としては妊娠7〜8ヶ月頃までに提出できるよう、医療機関側のスケジュールや説明を確認しておきましょう。

この制度は事前の同意がないと利用できず、手続きを忘れると全額自己負担となり、後日産後申請(事後申請)をしなければなりません。

病院によっては申請期限を独自に設けている場合もあるため、妊娠中期のうちに確認しておくと安心です。

また、社会保険・協会けんぽいずれの保険者でも対応可能なので、保険の種類に関係なく利用できます。

参考:出産育児一時金 直接支払制度について | 保険給付の種類 | 健保のしくみ | クボタ健康保険組合

直接支払制度の申請方法

直接支払制度を利用するには、出産予定の医療機関で制度に対応しているかを確認したうえで、「直接支払制度に関する合意文書(同意書)」を提出する必要があります。

この同意書は通常、妊婦健診時や入院前の説明で配布され、記入・捺印して医療機関へ提出する流れです。提出が完了すれば、出産後の請求や申請は医療機関が保険者に対して行ってくれるため、利用者は出産費用の一部または全額を立て替える必要がありません。

また、出産費用が出産育児一時金の支給額(原則50万円)を下回った場合、その差額は申請者の口座に後日振り込まれます。加入している健康保険が協会けんぽでも、組合健保でも申請手順は基本的に同じですが、医療機関が発行する明細書などの控えは保管しておきましょう。

提出期限は医療機関ごとに異なるため、妊娠7~8ヶ月頃を目安に早めの対応が安心です。

受取代理制度はいつまでに申請する?

受取代理制度を利用する場合は、出産前に保険者(協会けんぽや健康保険組合など)への申請が必要です。一般的には出産予定日の1ヶ月前までに手続きを完了しておくことが推奨されますが、具体的な期限は加入する保険者によって異なるため、必ず公式サイトや窓口で確認しましょう。

医療機関や助産所側が受取代理制度に対応しているかどうかもあらかじめ確認しておく必要があります。申請書類の提出が遅れると、制度の利用が認められず、出産費用を一時的に自己負担することになります。

その場合、産後に「事後申請」で出産育児一時金を請求する形になるため、負担が増える可能性もあります。妊娠中期(妊娠6〜7ヶ月)に入った頃には、医療機関と保険者両方へ確認・準備を進めておくと安心です。

なお、受取代理制度は直接支払制度と違い、医療機関ではなく保険者への申請が必要なので注意しましょう。

受取代理制度の申請方法

受取代理制度を利用するには、出産前に「受取代理申請書」を保険者(例:協会けんぽや各健康保険組合)へ提出する必要があります。

申請書は各保険者の公式サイトからダウンロードでき、記入後に必要書類とあわせて郵送または窓口で提出します。必要書類には、医療機関と締結した「受取代理契約書」や出産予定日のわかる証明書類(母子健康手帳のコピーなど)が含まれます。

申請が承認されると、出産育児一時金の支給額(原則50万円)が、申請者ではなく医療機関へ直接支払われます。

制度を利用するときは、出産前に病院側が制度に対応しているか確認し、契約を交わしておくことが重要です。

なお、出産費用が支給額より少なかった場合は、差額が申請者に振り込まれる仕組みとなっており、協会けんぽなどが対応しています。

事前準備をしっかり整えておくことで、安心して制度を活用できます。

産後申請(事後申請)の申請方法

産後申請(事後申請)は、出産育児一時金を医療機関に支払わず、自分で一旦全額を支払った後に、保険者へ申請して給付を受ける方法です。

直接支払制度や受取代理制度を利用していない場合に選択されることが多く、出産後2年以内であれば申請可能です。

申請先は自身が加入する健康保険(協会けんぽなど)で、申請には出産費用の領収書や明細書、母子健康手帳のコピー、「出産育児一時金支給申請書」などが必要です。

申請が承認されれば、50万円(原則)を超えない範囲で、実際に支払った額を上限として支給されます。

もし出産費用が50万円に満たない場合は、差額分が手元に戻る仕組みとなっており、協会けんぽなどから直接振り込まれます。制度の詳細や申請方法は、事前に各保険者のサイトで確認しておくと安心です。

出産育児一時金に関するよくある質問

ここでは、出産育児一時金についてよくある質問と具体的な回答を通して、さらに理解を深めていきます。

出産育児一時金を貰えない人は?

出産育児一時金は原則すべての妊産婦が対象ですが、支給されないケースも存在します。たとえば、本人や配偶者が健康保険に未加入で、国民健康保険にも加入していない場合は対象外となります。

また、妊娠期間が4ヶ月(85日)未満での早産や流産は、要件を満たさないため支給対象外となる可能性があります。さらに、外国の医療機関での出産など、制度上の適用が難しいケースもあります。

申請方法に不備があると支給が遅れることもあるため、事前に加入先の社会保険や協会けんぽへ確認し、対象者かどうかを把握しておくことが大切です。

出産育児一時金が増額される理由はなんですか?

出産育児一時金が原則50万円に増額された背景には、出産費用の全国的な高騰が関係しています。

特に都市部を中心に分娩や入院にかかる医療費が上昇しており、従来の42万円では自己負担が大きくなっていました。こうした実情を踏まえ、厚生労働省は制度の見直しを行い、2023年4月以降は原則50万円への引き上げを実施。

出産費用の実態調査などを基に、家計負担の軽減と出産環境の改善を目的としています。ただし、増額の対象は「健康保険適用の医療機関等での出産」に限られ、対象外施設での出産では満額支給されない場合もあります。

また、協会けんぽなど保険者によって若干の給付差が生じることがあるため、事前に確認が必要です。出産育児一時金は社会保険制度の一環であるため、情勢に応じて見直されることも想定されます。

出産育児一時金の支給要件は?

出産育児一時金を受け取るためには、いくつかの支給要件を満たす必要があります。

まず、対象者は健康保険または国民健康保険に加入している本人、またはその被扶養者です。

次に、妊娠期間が85日(約4ヶ月)以上経過していることが条件です。

これは出産の形態に関係なく、正産期だけでなく早産、死産、人工妊娠中絶でも適用されます。さらに、医療機関が「出産育児一時金制度」に対応している必要があります。

特に「直接支払制度」や「受取代理制度」を利用する場合、事前にその医療機関が制度に対応しているかを確認しましょう。

また、社会保険の種類や加入状況によって申請方法が異なるため、申請前に自身がどの制度に該当するかを明確にしておくことが大切です。正確な支給を受けるためにも、申請方法や必要書類の確認を忘れずに行いましょう。

出産育児一時金は返さないといけない?

基本的に、出産育児一時金は返還の必要がない給付金です。

これは健康保険法などに基づく制度で、対象者が条件を満たしていれば支給され、原則として返金義務は生じません。

ただし、例外的に返さなければならないケースもあります。たとえば、直接支払制度を利用した際に出産費用が出産育児一時金の50万円より少なかった場合、その差額は本人に支払われます。

しかし、制度の申請ミスや二重請求、虚偽の申請があった場合には返還を求められることがあります。

また、協会けんぽなどの健康保険組合で手続き中に誤った支給がされた場合にも返金対象となることがあります。

申請方法を正しく理解し、必要書類を正確に提出することで、トラブルを避けることができます。返金の必要がないよう、事前に制度内容を把握しておくことが大切です。

出産一時金振り込みはいつ?

出産育児一時金の振り込み時期は、利用する制度や手続き方法によって異なります。

もっとも一般的な「直接支払制度」を利用する場合は、医療機関に対して健康保険組合から直接支払われるため、自己負担が少なく済みます。

その際、出産費用が50万円未満であれば、差額分が後日、申請者の口座に振り込まれます。

この振込時期は、出産後おおむね1〜2ヶ月後が目安です。

一方、「受取代理制度」や「産後申請(事後申請)」を利用する場合は、出産費用を自己負担で一度支払ったのち、申請内容に不備がなければ、申請から2〜3ヶ月程度で指定口座へ振り込まれるケースが多いです。

社会保険や協会けんぽなど、加入している保険団体によっても若干の差があるため、事前に振込予定時期を確認しておくと安心です。

出産育児一時金と出産手当金両方もらえる?

出産育児一時金と出産手当金は、制度の目的が異なるため、条件を満たせば両方受給することが可能です。

出産育児一時金は、出産時の費用補助を目的とした給付で、加入している健康保険から一律50万円が支給されます。

一方、出産手当金は、出産のために仕事を休む被保険者に対して支払われる「所得補償」の役割を持ちます。

主に勤務先の社会保険に加入していた方が対象で、産前42日・産後56日分の給与の約2/3が支給されます。退職後でも一定の条件を満たしていれば出産手当をもらえるケースもあります。

出産にかかる費用と収入減、どちらにも対応できる心強い制度です。

まとめ

出産育児一時金は、妊娠・出産にかかる経済的負担を軽減する心強い制度です。

原則50万円が支給され、直接支払制度や受取代理制度を利用することで自己負担を抑えることができます。

申請方法や申請時期、他の給付金との併用など、事前に正しい情報を把握しておくことが大切です。

不安を減らし、安心して出産を迎えるために、制度の内容をしっかり理解して活用しましょう。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS