くるみん認定企業は、子育てと仕事の両立を支援する「次世代育成支援対策推進法」に基づき、厚生労働大臣から公式に認定される“子育てサポート企業”です。少子化や働き方改革が急務となる現代、くるみん認定を取得する企業は年々増加し、大企業から中小企業、さまざまな業種まで広がっています。企業がくるみん認定を目指すことで、従業員の定着や採用競争力の強化はもちろん、組織の活性化や社会貢献にも直結します。

本記事では、くるみん認定企業の基礎知識からメリット・条件、えるぼし認定との違いや最新の取得動向、実践的なアクションまで、これから目指す人事・経営担当者が押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。

くるみん認定企業とは?

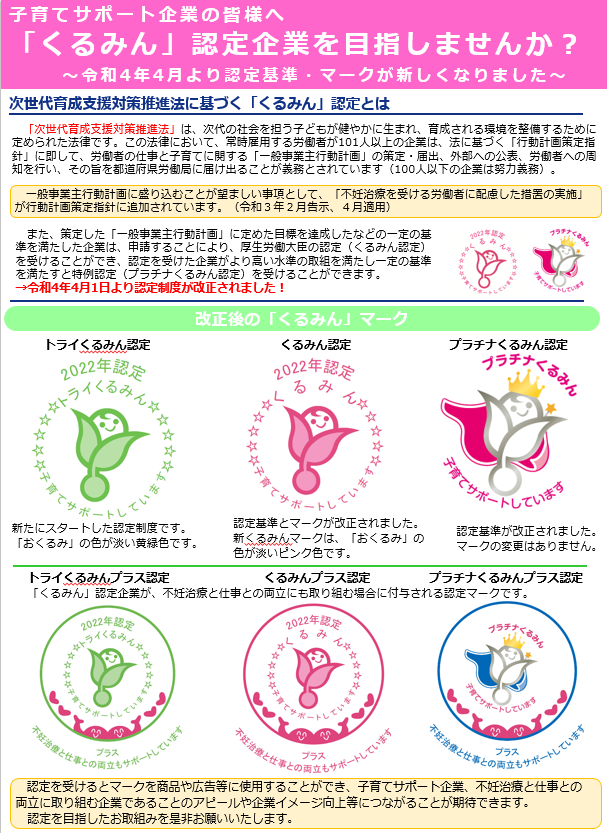

くるみん認定企業とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、仕事と子育ての両立を積極的に支援している企業として厚生労働大臣から認定を受けた企業を指します。この法律により、従業員数301人以上の企業には行動計画の策定・届出が義務付けられており、従業員300人以下の企業については努力義務とされています。つまり、企業規模によって取り組みの必須度が異なるのが特徴です。

この認定は、従業員の育児休業取得率や働き方改革に関する体制の整備、柔軟な勤務制度の導入など、一定の条件を満たした企業に付与されるもので、「子育てサポート企業」として公式にPRすることができます。また、くるみん認定を受けることで、企業のイメージ向上や優秀な人材確保、助成金・補助金の申請要件を満たすことなど、多くのメリットがあります。

くるみん認定企業は、仕事と家庭の両立支援を通じて、社員が長く安心して働き続けられる環境づくりを目指す企業として社会的にも評価されています。

くるみん認定とえるぼし認定との違い

くるみん認定企業とえるぼし認定は、いずれも厚生労働省による認定制度ですが、目的や評価ポイントが異なります。くるみん認定企業は「子育てサポート企業」として、主に育児と仕事の両立支援や職場環境の整備が認定条件です。

一方、えるぼし認定は女性活躍推進の観点から、採用・継続就業・管理職比率・勤務時間・多様なキャリアコースの状況などに基づき評価・認定されます。

| 項目 | くるみん認定 | えるぼし認定 |

|---|---|---|

| 所管 | 厚生労働省 | 厚生労働省 |

| 制度の趣旨 | 子育てサポート企業として、育児と仕事の両立支援を推進 | 女性活躍推進法に基づき、女性の活躍状況を評価 |

| 法的根拠 | 次世代育成支援対策推進法 | 女性活躍推進法 |

| 認定対象 | 一般事業主行動計画を策定・実施し、基準を満たした企業 | 女性活躍推進の状況が一定基準を満たす企業 |

| 主な評価ポイント | ・育児休業取得率 ・働きやすい勤務制度 ・子育て支援制度の整備 | ・採用における男女比 ・継続就業状況 ・管理職比率 ・労働時間状況 ・多様なキャリアコース |

| 認定段階 | 基本的に一段階(ただし「プラチナくるみん」あり) | 3段階認定(基準を満たす数に応じて1~3段階) |

| 取得するメリット | ・子育てサポート企業としての社会的評価向上 ・公共調達での加点 ・採用広報でのアピール | ・女性活躍推進企業としての社会的評価向上 ・公共調達での加点 ・優秀人材の確保につながる |

| ロゴマーク | くるみんマーク(赤ちゃんを抱いた親のシルエット) | えるぼしマーク(星形デザイン) |

くるみん認定を取得した企業が、さらに女性活躍を積極的に推進することで、えるぼし認定も目指しやすくなります。両認定を取得することで、企業イメージ向上や人材確保のメリットがさらに拡大します。

くるみん認定企業の種類

くるみん認定企業には、基準に応じて「くるみん」「プラチナくるみん」「トライくるみん」の3種類があります。

| 種類 | 概要 | 認定基準・条件 | 特徴・メリット |

|---|---|---|---|

| くるみん認定 | 次世代育成支援推進法に基づき、育児と仕事の両立支援に積極的に取り組む企業に付与 | ・行動計画の策定 ・実施 ・一定の育休取得率や職場環境改善などの基準を満たすこと | 「子育てサポート企業」として認定企業イメージアップ・採用強化につながる |

| プラチナくるみん認定 | くるみん認定企業の中でも、特に高水準の取り組みを行う企業に付与 | ・くるみん基準を満たしたうえで、追加の厳しい基準をクリア(例:男性の育休取得推進、柔軟な働き方制度の整備など) | 「先進的子育てサポート企業」として高評価社会的評価・ブランド価値がさらに向上 |

| トライくるみん | くるみん認定取得を目指す企業に与えられる区分 | ・基準の一部をクリア ・今後の行動計画や改善への積極性が認められること | 子育て支援に「挑戦する姿勢」を示すことができる取り組み強化に向けたステップとなる |

3種類のくるみん認定の概要や認定基準について説明していきます。

くるみん認定

くるみん認定は、次世代育成支援推進法に基づき、育児と仕事の両立支援に積極的に取り組む企業に付与されます。企業は一定の基準や条件を満たすことで「子育てサポート企業」として認定を受け、イメージアップや人材確保のメリットが期待できます。

プラチナくるみん認定

プラチナくるみん認定は、くるみん認定企業の中でも特に高いレベルで子育て支援に取り組む企業に与えられます。厳しい条件や追加基準をクリアし、より充実した両立支援や柔軟な働き方改革を実践している点が特徴です。

トライくるみん

トライくるみんは、くるみん認定取得を目指して積極的に取り組む企業に与えられる区分です。基準の一部をクリアし、今後の行動計画や改善意欲が認められた段階で認定されます。

くるみん認定企業の認定基準

くるみん認定企業になるには、どのような基準を満たす必要があるのでしょうか。ここでは、認定を受けるために求められる具体的な条件やポイントについて詳しく解説します。

くるみん認定企業の10の基準

くるみん認定企業となるためには、企業が「次世代育成支援対策推進法」に基づく10の基準をすべてクリアする必要があります。

主な条件は、労働時間の短縮や柔軟な勤務制度の導入、育児休業取得率の向上、子育てと仕事の両立を支援するための社内制度の整備などです。また、従業員に対して職場復帰支援や両立支援の利用状況の周知、周囲のサポート体制確保など、家庭と仕事の両立を着実に後押しする取り組みが求められます。

さらに、認定取得のためには「行動計画の策定」「計画の確実な実行」「達成状況の自己評価」も重要なポイントです。

<くるみん認定企業の10の基準>

- 一般事業主行動計画を策定していること

- 計画期間が2年以上5年以下であること

- 行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成していること

- 策定・変更した行動計画を公表し、労働者に周知していること

- 男性育休取得率30%以上、または育休+独自制度利用率50%以上

- 女性育休取得率75%以上(有期含む)

- 3歳から小学校就学前の子どもを養育する従業員のための支援措置を行っていること

- フルタイム等の時間外労働の抑制(月30時間未満等)

- 多様な働き方の成果目標の実施

- 法令違反がないこと

プラチナくるみん認定の追加基準

プラチナくるみん認定は、くるみん認定企業の中でも特に優れた子育て支援体制を持つ企業に与えられます。追加基準には、従業員の育児休業や短時間勤務利用の高い実績、両立支援のさらなる充実、長期間にわたる継続的な取組状況などが含まれます。

また、男性の育児休業取得率や働き方の柔軟性、多様な家族構成への支援策など、企業が主体的にイノベーティブな制度運用を実践しているかも重要な評価ポイントです。これらの厳格な条件をクリアした企業は、社会的信用や採用力の向上、人材定着といったメリットを享受できる点も大きな特徴です。

<プラチナくるみん認定取得のための追加基準>

- 出産した女性労働者のうち、子の1歳時点での在職率が90%以上であること

- 男性労働者の育児休業取得率が30%以上であること

- 雇用環境整備措置すべて実施し、1つは数値目標達成していること

- 月60時間超の時間外労働者ゼロ

くるみん認定企業の現状

くるみん認定企業は、現在どのくらい存在し、どのような業種や地域で普及しているのでしょうか。ここでは、認定企業数の推移や特徴、代表的な企業について解説します。

認定企業数の推移と最新データ

くるみん認定企業数は年々増加傾向にあり、働き方改革や育児支援への注目とともに、多くの企業が取得を目指しています。厚生労働省の最新データによると、2025年時点で累計認定数は5,000社を突破しました。

直近の1年間でも新規認定企業が多数加わり、特に大企業だけでなく中小企業の取得例も増えています。この背景には、くるみん認定取得による企業イメージ向上や優秀な人材確保、多様な働き方推進への具体的メリットが認識されていることが挙げられます。今後も認定企業の増加と多様な業種への拡大が期待されています。

くるみん認定企業の業種・地域別特徴

くるみん認定企業は、製造業や情報通信業、サービス業など幅広い業種で取得が進む一方、医療・福祉分野や卸売業など女性従業員比率が高い業界で特に認定数が増加しています。また、首都圏や大都市部を中心に認定企業が多い傾向が見られますが、近年は地方圏の中小企業による取得事例も拡大中です。地方自治体が独自支援を進めることで、地域特有の課題解決や働き方改革の推進につながるケースも増加しています。

さらに、地域ごとの産業構造や雇用環境を反映し、大手企業と中小企業の認定割合にも違いがあります。各業種・各地域での認定拡大は、育児支援やダイバーシティ推進の変化とともに、多様な働き方を実現する好事例となっています。

主な認定企業

くるみん認定企業には多くの業種から多様な企業が名を連ねています。例えば、製造業ではトヨタ自動車やパナソニック、情報通信業ではNTTデータやNECなど日本を代表する大手企業が認定を取得しています。また、金融・保険業界でも三井住友銀行や日本生命保険など、働きやすい職場づくりを積極的に推進している企業が多いのが特徴です。

加えて、地方の中小企業でも地域密着型のサービス業や医療・福祉業界での取得事例が増加しており、業界や企業規模を問わず認定への取り組みが広がっています。さらに、プラチナくるみん認定を受けている企業は、先進的な育児支援や柔軟な働き方の実現で高く評価され、社会的な信頼の獲得と採用力向上に貢献しています。

くるみん認定企業が増加する理由と企業のメリット

くるみん認定企業が増加している背景には、子育て支援や働き方改革への社会的要請の高まり、企業イメージ向上や人材確保への効果、助成金・税制優遇など多様なメリットが挙げられます。

企業がくるみん認定を目指す理由とメリット

「くるみん認定」とは、働く人が仕事と育児を両立しやすい環境づくりに積極的に取り組む企業を国が認める制度です。少子高齢化が進む今、従業員が安心して子育てできる職場環境を整えることは、企業にとって避けられないテーマになっています。

多くの企業が認定取得を目指す背景には、単なるイメージ向上にとどまらない、採用・定着・生産性向上などのメリットが存在しています。

働きやすい職場としての信頼向上につながる

くるみん認定は、国から「子育てサポート企業」として認められる制度であるため、社会的な信頼性が大きく向上します。育児休業制度の整備や短時間勤務制度の柔軟化など、具体的な取り組みが評価される形となるため、企業としての姿勢が外部にしっかり見える点がメリットです。

この信頼の高さは、顧客や取引先からの評価にもつながり、企業ブランドの強化にも寄与します。

採用活動で大きなアピールポイントになる

若い世代を中心に「仕事と家庭を両立できるかどうか」を重視する求職者は増加しています。くるみん認定を取得している企業は、求人情報において明確な強みを持つため、応募者の安心感を高め、優秀な人材を集めやすくなります。

また、企業の育成環境に信頼が生まれることで、従業員が長く働き続けられると考える人も多く、採用後のミスマッチ軽減にもつながります。

従業員の定着率が上がり、生産性向上につながる

育児と仕事を両立しやすい環境が整っている企業では、従業員の離職率が下がる傾向があります。たとえば、復職後の働き方に柔軟性があれば、家庭環境の変化に左右されにくくなり、キャリアを継続しやすくなります。

その結果、経験豊富な人材が会社に残り続けるため、スキルや知識が蓄積され、生産性の向上にもつながります。従業員満足度の向上は、企業全体の安定にも直結します。

企業の社会的責任(CSR)が具体的な形で示せる

育児支援や職場環境改善は、企業の社会的責任(CSR)において重要なテーマのひとつです。くるみん認定を取得することで、企業のCSRが“見えるかたち”となり、社会全体にポジティブな影響を与えることができます。特にSDGsの目標5(ジェンダー平等)や目標8(働きがい・経済成長)との関連性も高く、社会課題に向き合う姿勢を明確に表現できる点は大きなメリットです。

助成金や支援措置を受けられる可能性がある

くるみん認定に向けた取り組みを行う企業は、国が提供する助成金制度の対象となる場合があります。たとえば、両立支援制度の導入や職場改善の取り組みに対して助成金が活用できるケースもあり、企業負担を軽減しながら制度を整えることが可能です。国の支援を受けながら働きやすい職場づくりを進められる点は、経営面での大きなメリットといえます。

少子化対策や働き方改革など社会的背景

くるみん認定企業が増加する背景には、日本の少子化や労働力人口減少といった社会課題が大きく影響しています。

2024年の出生数は過去最少の686,061人、合計特殊出生率も1.15と史上最低を記録し、子どもの人口割合は同年で約11%まで減少しました。

一方、労働力人口は2024年時点で約6,960万人と増加傾向に見えるものの、その内訳は高齢者や女性の就業率増加によるもので、将来的な減少傾向が避けられません。

こうした中で、政府や自治体は子育て支援や働き方改革を推進し、企業にも両立支援施策の整備を強く求めています。

その象徴がくるみん認定制度であり、柔軟な働き方やダイバーシティ推進への取り組む企業が年々増加し、経営戦略や持続可能な社会づくりの観点からも認定の重要性が急速に高まっています。

参考:人口動態調査|厚生労働省

くるみん認定企業になるための流れ

くるみん認定企業となるまでの流れを、ステップごとに紹介します。

ステップ1:自社の現状把握

くるみん認定企業を目指すための最初のステップは、自社の現状把握です。厚生労働省が提供する公式チェックリストや「一般事業主行動計画策定・実施ガイドライン」を活用するのが有効です。これらを使うことで、育児休業取得率や復職状況、各種両立支援制度の整備状況、法令遵守など現行施策の達成度が客観的に点検できます。

さらに、社内アンケートやヒアリングの結果もあわせて分析することで、自社がクリア済みの基準や改善が必要なポイントを明確に把握しやすくなります。公式ツールを活用した現状把握は、今後の行動計画策定やくるみん認定取得の成功に直結します。

ステップ2:行動計画の策定・届出

現状把握をもとに、くるみん認定企業となるための行動計画を具体的に策定します。計画には、育児支援や働き方改革に必要な目標や取り組み内容、スケジュールなどを明記しなければなりません。その上で、策定した行動計画を労働局へ正式に届出します。届出は法令に基づき、企業としての意思表明であると同時に、推進体制の構築や社内周知に向けた重要なプロセスです。

この段階で、くるみん認定企業に必要な条件やメリット、えるぼしとの兼ね合いも考慮し、計画が実効性のあるものとなるよう工夫が求められます。

ステップ3:計画の実施

計画実施後は、厚生労働省のガイドラインに基づき「行動計画に対する取り組み状況」を実施記録表などで定期的に記録・保存します。また、成果や課題の評価には、目標達成状況や育児休業取得率などの数値データ、従業員アンケート、ヒアリング結果を組み合わせた自己点検が推奨されています。進捗状況は社内外へ公表し、評価結果をもとに必要な改善策を講じることが公式ガイドラインでも重視されています。

ステップ4:申請・認定

行動計画を実施し必要な基準をクリアできたら、労働局へくるみん認定の申請を行います。申請時は、計画の達成状況や実績データ、社内制度の運用報告など、定められた書類を整え提出します。労働局による審査の結果、全条件を満たしていれば正式に「くるみん認定企業」として認定を受けられます。認定後は、その称号やロゴを活用した広報やリクルート活動が可能となり、社内外への信頼・メリット向上にもつながります。

さらに、アフターフォローとして定期的な取組状況の確認や、引き続き基準水準を維持するための体制強化が重要となります。

くるみん認定企業を目指すための取り組み

くるみん認定企業を目指すために重要な、育児休業制度の整備や両立支援制度の導入など、実際に求められる取り組み事項と、認定取得のために欠かせないポイントについて解説します。

育児休業制度の整備

くるみん認定企業を目指す重要なポイントは、厚生労働省が推奨する標準的な育児休業制度を全従業員(正社員・有期雇用・パート等)に公平に適用し、取得しやすい環境を整えることです。具体的には、男性育児休業取得率30%以上、女性取得率75%以上を確保し、育休中の給与フォローや円滑な復職サポート体制を設けることが推奨されます。

また、短時間勤務やフレックスタイム、在宅勤務(テレワーク)などの多様な働き方の導入、所定外労働の制限や子の看護休暇制度も重要です。さらに、社員への制度周知徹底、申請手続きの簡素化、取得実績の社内公表、管理職・人事部門からの積極的な利用促進が求められます。申請者・上司・同僚への配慮や教育、復帰サポートも含めた総合的な体制を整備することが、認定取得につながります。

両立支援の制度導入

くるみん認定企業を目指すには、育児と仕事の両立が当たり前にできる制度の導入が大きなカギとなります。たとえば、フレックスタイム制やテレワーク、在宅勤務といった柔軟な働き方を整備し、出社時間や勤務場所を選択できる環境づくりが重要です。また、子どもの病気や学校行事など、家庭の急な事情にも対応できる「時間単位有給休暇」「積立休暇」「子の看護休暇」などの制度整備も有効です。

パート・契約社員も含む全従業員が制度を公平に利用できるようにガイドラインを明確化し、利用をためらわせない社内風土づくりに注力しましょう。

くるみん認定企業が直面する主な課題

くるみん認定企業が増加する一方で、認定企業を取得する上での課題や問題点も浮き彫りになっています。続いて、くるみん認定企業が直面している課題について解説していきます。

制度運用の難しさ・形骸化リスク

くるみん認定企業として制度を整備しても、実際の運用となると予期せぬ課題が現れます。例えば、せっかく用意した育児支援制度やフレックスタイムなどが、現場で十分活用されない、管理職や上司の理解が追い付かず利用しづらい雰囲気が残る、といった「制度の形骸化」がよく見受けられます。

また、日々の業務や組織の慣習が邪魔をして、計画通りに取組が進まない場合もあります。こうしたリスクを防ぐためには、関係部署との密な連携や継続的な制度見直し、現場からのフィードバック反映、管理職への研修強化など、多面的な取り組みが不可欠です。

形だけの制度で終わらせず、社員一人ひとりが自分事として活用できるような文化作りこそが、くるみん認定企業の真価を高めるポイントとなります。

業種・地域による取得の格差

くるみん認定企業の取得状況を見ると、業種や地域による格差が明確になっています。

まず、首都圏や大都市圏では情報通信・製造・金融など大手企業の認定例が多く、推進体制やリソースの豊富さが追い風となっています。一方で、地方の中小企業や、建設・運輸といった男性比率の高い業界では認定率が低調であり、制度利用に対する意識や現場の理解不足が障壁となっています。

さらに、医療・福祉など女性従業員比率が高い業界は一定の認定実績がありますが、地域によっては子育て支援インフラや自治体支援の手厚さに差があるため、取り組みが難航するケースも見られます。

こうした格差の背景には、企業規模や事業特性の違いのみならず、自治体による周知活動や助成内容、経営トップのコミットメント不足など複合的な要因が絡んでいます。

現場の声と企業の悩み

くるみん認定企業を取得した現場からは、さまざまな声や悩みが聞かれます。育児休業や短時間勤務への理解はあっても、業務分担やシフト調整が難しく、周囲の負担感や曖昧なフォロー体制に悩む現場も少なくありません。管理職や経営層からは、制度が整備されても「中小規模だと人員確保や業務分担で実運用が容易ではない」という課題の声があります。

また、取得促進の過程で利用しない社員との格差や、不公平感の解消、社内啓発・風土醸成の難しさも根強い悩みとして挙がります。

これらの声や悩みは、くるみん認定企業の本質的な価値である“みんなが働きやすい職場”の実現に向けて、現場との対話や制度のアップデートを絶えず続けていく必要性を強く示しています。

くるみん認定企業のための実践的な対策

くるみん認定企業が持続的に価値を高めるためには、どのような実践的な対策が有効なのでしょうか。ここでは、現場の課題解決や格差是正、制度運用の工夫など、認定企業が今すぐ取り組める具体的なポイントを解説します。

格差を無くす認定基準や運用の統一と透明化

くるみん認定企業の拡大と効果発揮のためには、認定基準や運用ルールの統一と透明化が不可欠です。現在、業種や地域ごとの企業規模・雇用構造の違いによって「取得しやすい企業」「ハードルが高い企業」といった格差が生じがちですが、これでは制度の目的である“誰もが働きやすい職場づくり”が実現しません。そのためには、認定基準のガイドラインを一層わかりやすく詳細に明記し、どの企業でも同じ目線で評価される基準の明文化が求められます。

また、審査過程や運用状況、自社の達成度合いが“見える化”されることで、取り組みの透明性が増し、現場の理解やモチベーション向上にもつながります。

さらに、地方の中小企業や男性比率が高い業界でも制度を活用しやすくなるよう、各地の優良事例を横展開し、相談窓口や助成制度などのサポート体制を強化することも大切です。

現場の声を制度に反映するための工夫と仕組み

現場の生の声を実際の制度運用に反映するには、多層的なフィードバックと柔軟な仕組みが欠かせません。まず、定期的な従業員アンケートや小規模ミーティングを実施し、制度利用の障壁や不満、要望を直接収集します。管理職だけでなく現場スタッフやサポート部門も参加する多様な意見交換の場を設けることで、多角的な課題把握が可能となります。

制度の変更や運用改善があった場合は、その内容と意図を社内イントラや説明会などを通じて明確に発信し、透明性を担保するとともに現場の納得感や安心感につなげます。オープンなコミュニケーションの場づくりとPDCAサイクルによる運用評価・更新が、くるみん認定企業の現場力と満足度向上には不可欠です。

くるみん認定企業のよくある質問

最後にくるみん認定に関する質問やよくある疑問点をまとめて分かりやすく解説します。

Q1. くるみん認定企業のロゴや称号はどのように活用できますか?

くるみん認定企業に与えられるロゴや称号は、会社案内、求人募集要項、名刺、ホームページ、採用パンフレットなどで幅広く活用できます。公式な証として使用することで、子育て支援や働きやすさ改革への本気度を社内外へ効果的に発信でき、企業イメージや信頼度の向上、優秀な人材獲得にも大きなメリットがあります。

ロゴのデザインや使用方法は厚生労働省がガイドを示しており、活用範囲を積極的に広げるのがおすすめです。

Q2. 認定後に取り組みをやめた場合、認定はどうなりますか?

くるみん認定企業は、認定後も継続的な取り組みが求められます。もし達成した水準や行動計画の内容が維持されず、くるみん認定企業としてふさわしくないと判断される場合、行政指導や最悪の場合は認定の取り消しとなることもあります。

認定維持には定期的な実績報告や再審査があり、途中で取り組みをやめてしまうと、称号やロゴの使用に制限がかかるだけでなく、企業の信頼やイメージダウンにも繋がる可能性があります。

Q3. くるみん認定企業同士のネットワークや交流の場はありますか?

くるみん認定企業同士のネットワークや交流の場は全国的に広がりつつあります。厚生労働省や各地の労働局が主催する「認定企業交流会」や「情報交換セミナー」、自治体の勉強会などで事例共有や悩み相談、最新情報収集が可能です。また、業種を超えた合同ワークショップや、女性活躍・働き方改革の関係団体との連携イベントも活発です。

こうした場を通じて成功事例や課題を学びあえることは、くるみん認定企業のさらなる取組強化や、えるぼし認定など相乗効果へのヒントにもつながっています。

Q4. 認定企業としてPRする際の注意点は?

くるみん認定企業としてPRを行う際は、取得した内容や取り組みの事実に基づいた情報発信を徹底しましょう。ロゴや称号を使う場合も、厚生労働省が定めたガイドラインに則り、定められた表記やデザインを正しく使用してください。

また、認定が持続的な努力の結果であることを周知し、取得後の制度維持・改善の姿勢もあわせて発信することが信頼につながります。誤った使い方や認定失効後の称号・ロゴの不適切な継続利用は行政指導・イメージダウンにつながるリスクがあるため、最新情報の把握や広報部門内でのガイドライン共有など、社内の情報統制も重要です。

Q5. くるみん認定企業が受けられる補助金や助成金はありますか?

くるみん認定企業は、厚生労働省や各自治体が実施している両立支援等助成金をはじめ、育児に関する環境整備への補助メニューを利用できる場合があります。とくに「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」は、育児復帰プラン策定や職場環境整備など具体的取組を実施することで申請が可能です。

また、自治体によっては独自に認定企業を対象とした助成・補助制度を設けている場合もあるため、最新の制度内容や対象要件は必ず公式情報や所轄労働局などで確認してください。

まとめ

くるみん認定企業は、子育てと仕事の両立を支援し、従業員の多様な働き方を実現するための各種制度や仕組みづくりに積極的に取り組んでいます。認定を取得することで、企業イメージや採用力の向上、働きやすい職場改革の推進といった多くのメリットが得られます。

認定取得にむけて、まずは公式チェックリストで現状を点検し、行動計画策定→制度整備→実施→進捗評価→継続改善というPDCAサイクルを実践しましょう。

現場の声を反映し、認定後も定期的に制度運用の見直し・社内啓発・透明性の確保を続けることで、持続可能な働きやすい職場環境が実現します。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS