腸活は、腸内環境を整えることで全身の健康や美容、さらには心のバランスまでサポートする新しい生活習慣です。便秘や肌荒れ、疲れやすさ、体重増加など、現代人が抱えがちな悩みの多くは腸の状態と深く関係しています。

本記事では、腸活初心者でも安心して始められる食べ物やサプリの選び方、毎日続けられるコツまで、実践的な情報をわかりやすく解説します。

腸活とは?

引用:朝日新聞

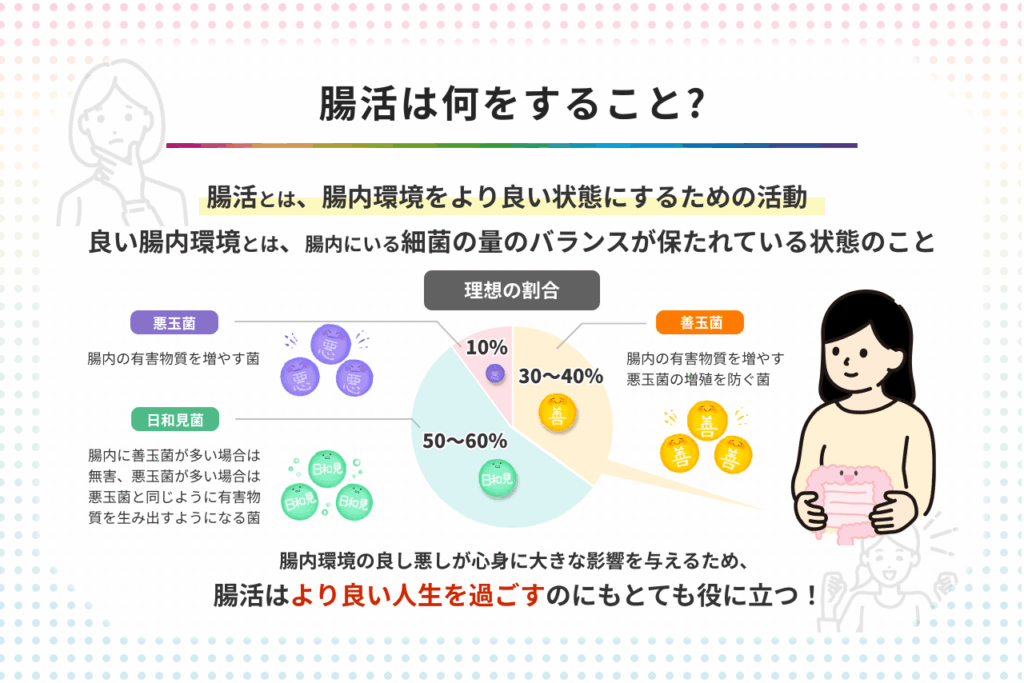

「腸活」とは、腸内環境を整えるための食事や生活習慣の見直しを指します。腸内には善玉菌・悪玉菌・日和見菌など多様な腸内細菌が存在し、そのバランスが健康や美容、免疫力に大きく影響します。腸活の基本は、発酵食品や食物繊維を積極的に摂取し、善玉菌を増やすこと。ヨーグルトや納豆、キムチ、味噌などの発酵食品、野菜や海藻、バナナなどの水溶性食物繊維が代表的な腸活食材です。

また、腸活ココアや腸活サプリなども手軽に取り入れやすいアイテムとして人気を集めています。腸内環境が整うことで、便秘や肌荒れの改善、ダイエット効果、さらにはストレス軽減や免疫力向上など、さまざまなメリットが期待できます。腸活は毎日の積み重ねが大切であり、無理なく続けられる方法を選ぶことが成功のポイントです。

腸内フローラの種類

腸内フローラとは、腸内に生息する多種多様な細菌が花畑のように集まっている状態を指します。主に「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」の3種類に分類され、それぞれが腸内環境に異なる影響を与えています。

| 細菌の種類 | 割合の目安 | 主な役割・特徴 | 健康への影響例 |

|---|---|---|---|

| 善玉菌 | 約20% | 乳酸菌・ビフィズス菌など。腸内を酸性に保ち、悪玉菌の増殖を抑制。ビタミン合成や免疫力向上にも貢献。 | 便秘・肌荒れ予防、免疫力アップ |

| 悪玉菌 | 約10% | ウェルシュ菌・ブドウ球菌など。腐敗物質や有害ガスを発生させ、腸内環境を悪化させる。 | 便秘・下痢・肌荒れ・体調不良 |

| 日和見菌 | 約70% | バクテロイデスなど。善玉菌・悪玉菌の優勢な方に味方する。腸内バランスの変化に大きく影響。 | バランス次第で健康・不調に傾く |

善玉菌(ビフィズス菌や乳酸菌など)は、消化吸収を助けたり、ビタミンを合成したり、免疫力を高める働きがあります。悪玉菌(ウェルシュ菌やブドウ球菌など)は、腸内で有害物質やガスを発生させ、便秘や下痢、肌荒れの原因となることもあります。

日和見菌は、腸内の善玉菌と悪玉菌のどちらか優勢な方に味方する特徴があり、腸内環境のバランスが崩れると悪玉菌側に傾きやすくなります。理想的な腸内フローラのバランスは「善玉菌2割、悪玉菌1割、日和見菌7割」とされており、腸活を通じて善玉菌を優勢に保つことが健康維持のポイントです。

腸内環境が乱れるとどうなる?

腸内環境が乱れると、まず便秘や下痢などのお腹の不調が現れやすくなります。悪玉菌が増えることで有害物質が作られ、腸のぜん動運動が鈍くなり、便秘や腹痛、ガスの発生、腹部膨満感などの症状が出やすくなります。また、腸内環境の悪化は肌荒れやアレルギー、免疫力の低下にもつながります。

腸で吸収されるべき栄養素が十分に取り込めなくなり、疲れやすさや体調不良、さらにはメンタル面の不調(気分の落ち込みやイライラ)を引き起こすこともあります。さらに、腸内環境の乱れは生活習慣病や動脈硬化、糖尿病、がんなどのリスクを高める要因ともなります。腸活を意識して腸内フローラのバランスを整えることは、全身の健康維持に欠かせません。

参考:カニジル

腸活の効果とメリット

次に、腸活によって期待できる3つの健康改善効果を順にご紹介します。

脳の健康やストレス対策

腸と脳は「脳腸相関」と呼ばれる密接な関係で結ばれています。腸は「第二の脳」とも言われ、独自の神経ネットワークを持ち、脳からの指令がなくても自律的に活動できますが、実際には自律神経やホルモン、免疫系など複数の経路を通じて脳と情報をやり取りしています。ストレスや不安を感じるとお腹が痛くなったり、便秘や下痢が起こるのは、脳から腸への影響の一例です。

逆に、腸内環境が乱れると、気分の落ち込みや集中力の低下など、脳やメンタル面にも影響が及ぶことが分かっています。腸内細菌が作り出す物質やホルモン(例:セロトニン)は、脳の働きや心の健康にも関与しており、腸活によって腸内環境を整えることは、脳の健康やストレス対策にもつながるのです。

便秘や肌荒れの改善

便秘や肌荒れといった不調は、実は腸内環境の乱れが大きく関係しています。腸内で悪玉菌が増えると、腸の動きが鈍くなり、便秘やガスの発生、腹部の張りなどが起こりやすくなります。

さらに、腸内で発生した有害物質が血流に乗って全身を巡ることで、肌荒れや吹き出物、くすみなどの肌トラブルを引き起こすことも。腸活を意識して発酵食品や食物繊維、腸活ココアや腸活サプリなどを日常的に取り入れることで、腸内フローラのバランスが整い、便秘や肌荒れの改善が期待できます。

免疫力の向上

腸内環境は、私たちの免疫力にも大きな影響を与えています。腸は体内最大の免疫器官であり、全身の免疫細胞の約7割が腸に集まっています。腸内フローラのバランスが整っていると、善玉菌が腸の粘膜を守り、外部から侵入するウイルスや細菌の侵入を防ぐバリア機能が高まります。

逆に、悪玉菌が増えて腸内環境が乱れると、免疫細胞の働きが低下し、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなったり、アレルギー症状が悪化したりすることもあります。腸活を意識して発酵食品や食物繊維、腸活サプリなどを日常的に取り入れることで、腸内フローラのバランスを保ち、免疫力を高めることが期待できます。健康維持や病気予防のためにも、腸内環境を整えることはとても重要です。

腸活の正しいやり方

ここでは、腸活の効果を最大限に引き出す腸活の正しいやり方について解説します。

朝食と排便リズムの整え方

腸内環境は私たちの免疫力と密接に関わっています。腸は体内最大の免疫器官であり、全身の免疫細胞の約7割が腸に集まっていると言われています。腸内フローラのバランスが整っていると、善玉菌が腸の粘膜を守り、外部から侵入するウイルスや細菌の侵入を防ぐバリア機能が高まります。

逆に、悪玉菌が増えて腸内環境が乱れると、免疫細胞の働きが低下し、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなったり、アレルギー症状が悪化したりすることもあります。腸活を意識して発酵食品や食物繊維、腸活サプリなどを日常的に取り入れることで、腸内フローラのバランスを保ち、免疫力を高めることが期待できます。健康維持や病気予防のためにも、腸内環境を整えることはとても重要です。

運動・睡眠・ストレス管理の重要性を知る

腸活を成功させるためには、食事だけでなく運動・睡眠・ストレス管理も欠かせません。適度な運動は腸のぜん動運動を促進し、便秘の予防や腸内フローラのバランス維持に役立ちます。ウォーキングやストレッチ、ヨガなど無理なく続けられる運動を日常に取り入れることがポイントです。

また、質の良い睡眠は腸内細菌のリズムを整え、腸の修復や免疫力向上にもつながります。睡眠不足や不規則な生活は腸内環境の乱れを招くため、毎日同じ時間に寝起きする習慣を心がけましょう。さらに、ストレスは自律神経を乱し、腸の働きを低下させる大きな要因です。

リラックスできる時間を意識的に作り、趣味や深呼吸、瞑想などで心身のバランスを整えることが腸活の効果を高めます。腸活ココアや腸活スープなど、リラックスタイムに取り入れやすいアイテムもおすすめです。運動・睡眠・ストレス管理を意識することで、腸活の成果をより実感できるでしょう。

間違った腸活習慣に注意!

腸活を始める際、正しい知識がないまま自己流で続けてしまうと、かえって腸内環境を悪化させてしまうことがあります。例えば、発酵食品や腸活サプリを過剰に摂取したり、極端な食事制限や偏った食生活を続けるのは逆効果です。また、腸活ココアや腸活スープなどの健康食品も、成分や摂取量を確認せずに取り入れると、体質に合わずお腹を壊すこともあります。

さらに、短期間で効果を求めて無理なダイエットや断食を行うと、腸内フローラのバランスが崩れやすくなります。腸活は「継続」と「バランス」が大切です。腸活におすすめの食べ物やサプリも、日々の食事や生活リズムに無理なく取り入れ、体調の変化を観察しながら続けることが成功のポイントです。正しい知識と適度な実践で、健康的な腸活ライフを目指しましょう。

腸活におすすめの食べ物と栄養素一覧

腸活に役立つ具体的な食べ物や栄養素について、種類ごとに紹介します。

腸内細菌が喜ぶ!発酵食品のチカラ

腸活を実践するうえで欠かせないのが、発酵食品の積極的な摂取です。発酵食品には、腸内の善玉菌を増やし、腸内フローラのバランスを整える働きがあります。代表的な発酵食品には、ヨーグルトや納豆、キムチ、味噌、ぬか漬け、チーズ、甘酒などがあり、これらは日常の食事に手軽に取り入れやすいのが魅力です。

特にヨーグルトや納豆は、乳酸菌やビフィズス菌などの有用菌を豊富に含み、腸内環境の改善に直結します。キムチやぬか漬けなどの植物性発酵食品は、食物繊維と乳酸菌の両方を摂取できるため、腸活食材として非常におすすめです。また、味噌や甘酒は和食の定番であり、毎日の食卓に自然に取り入れやすい点もポイントです。

最近では、腸活ココアや腸活スープなど、発酵食品をベースにした新しい商品も登場しており、忙しい日常でも無理なく腸活を続けることができます。

野菜・海藻からとれる食物繊維

野菜や海藻に含まれる食物繊維も腸活に効果的です。食物繊維は腸内細菌のエサとなり、善玉菌を増やして腸内フローラのバランスを整える働きがあります。特に、キャベツやごぼう、にんじん、ブロッコリー、ほうれん草などの野菜には不溶性食物繊維が豊富で、腸のぜん動運動を促進し、便通をスムーズにします。

一方、わかめや昆布、ひじき、もずくなどの海藻類には水溶性食物繊維が多く含まれ、腸内でゲル状になって有害物質の排出を助けたり、血糖値の上昇を緩やかにしたりする効果があります。これらの食材をバランスよく取り入れることで、腸活の効果を最大限に引き出すことができます。サラダやスープ、みそ汁、和え物など、日々の食事に野菜や海藻を積極的に取り入れることがポイントです。

オリゴ糖・乳酸菌・酪酸菌

さらに腸活を効果的に進めるためには、オリゴ糖・乳酸菌・酪酸菌の役割を理解し、日々の食事にバランスよく取り入れることが大切です。

オリゴ糖

オリゴ糖は、腸内の善玉菌であるビフィズス菌や乳酸菌のエサとなり、これらの菌を増やす働きがあります。オリゴ糖はバナナや玉ねぎ、ごぼう、大豆製品などに多く含まれており、腸内フローラのバランスを整えるサポート役です。

オリゴ糖としても販売されているので、そのまま砂糖の代わりに利用できるのも、普段の食事に取り入れやすいのでお勧めです。

乳酸菌

乳酸菌は、ヨーグルトやキムチ、ぬか漬けなどの発酵食品に多く含まれ、腸内で有害菌の増殖を抑えたり、腸の運動を活発にしたりする働きがあります。乳酸菌は腸内環境を酸性に保ち、悪玉菌の活動を抑制することで、便秘や肌荒れの予防にも役立ちます。

酪酸菌

酪酸菌は、近年注目されている腸活成分で、腸内で短鎖脂肪酸(酪酸)を生成します。酪酸は腸の粘膜を修復し、腸のバリア機能を高めるほか、炎症を抑えたり、免疫力を向上させたりする効果が期待されています。酪酸菌はぬか漬けや発酵食品、特定のサプリメントなどで摂取できます。

これらの成分を意識して摂ることで、腸内フローラの多様性が高まり、腸活の効果をより実感しやすくなります。

参考:農林水産省

腸活サプリの正しい選び方とおすすめ製品

ここからは、腸活サプリを選ぶ際のポイントや、目的別のおすすめ製品について詳しく解説します。

乳酸菌・ビフィズス菌・酪酸菌の効果の違い

腸活サプリを選ぶ際に知っておきたいのが、乳酸菌・ビフィズス菌・酪酸菌の違いです。

- 乳酸菌

ヨーグルトやキムチ、チーズなどの発酵食品に含まれ、糖を分解して乳酸を生成し、腸内を酸性に保つことで悪玉菌の増殖を抑制します。主に小腸で働き、便秘や下痢の予防や免疫力向上に効果的です。 - ビフィズス菌

乳酸菌の一種ですが別分類で、大腸で活動します。乳酸と酢酸を生成し、腸内環境をより酸性に保って有害菌の繁殖を防ぎます。赤ちゃんの腸内に多く、加齢とともに減少するため意識的な補給が必要です。 - 酪酸菌

腸内で酪酸という短鎖脂肪酸を作り、腸の粘膜を修復しバリア機能を高めます。炎症を抑え、腸内フローラの多様性を維持する役割も担います。ぬか漬けや特定のサプリで摂取可能です。

これらの菌はそれぞれ異なる働きを持つため、バランスよく摂取することが腸活効果を高めます。サプリ選びでは配合成分を確認し、自分の目的や体質に合ったものを選びましょう。

サプリはいつ飲めばいい?継続のコツ

腸活サプリは毎日決まった時間に摂取することが効果的です。特に朝食後や就寝前など、胃酸の影響を受けにくいタイミングがおすすめで、善玉菌が腸まで届きやすくなります。即効性は期待せず、数週間から数ヶ月かけてじっくり継続することが大切です。

忘れず続けるためには、サプリを目につく場所に置いたり、スマホのリマインダーを活用したりすると良いでしょう。カプセルや粉末、ドリンクタイプなど、自分のライフスタイルに合った形状を選ぶことで無理なく続けられます。

また、腸活ココアや腸活スープなど、日常の食事やリラックスタイムに取り入れやすい商品も活用しましょう。サプリメントはあくまで補助的な役割なので、腸活食べ物やバランスの良い食事と組み合わせて継続することで、より高い効果が期待できます。

目的別おすすめサプリ3選(便秘・肌・ダイエット)

腸活サプリは目的によって選ぶ成分や商品が異なります。ここでは「便秘」「肌」「ダイエット」に特化したおすすめサプリを3つ紹介します。

1. 便秘対策におすすめ:ビフィズス菌・オリゴ糖配合サプリ

ビフィズス菌は大腸で活発に働き、腸内環境を酸性に保つことで悪玉菌の増殖を抑制します。オリゴ糖はビフィズス菌のエサとなり、善玉菌を増やすサポートをします。便秘がちな方は、これらが配合されたサプリを選ぶことで、腸内フローラのバランスが整い、自然なお通じを目指せます。

2. 肌トラブル対策におすすめ:乳酸菌・ビタミンC配合サプリ

乳酸菌は腸内の有害菌を抑え、腸内フローラを整えることで、体内の老廃物排出をサポートし、肌の調子を整えます。さらにビタミンCやコラーゲンなど美容成分が配合されたサプリを選ぶと、腸活と美肌ケアを同時に叶えられます。腸活ココアや腸活スープなども、美容成分を含んだ商品が増えているので要チェックです。

3. ダイエットサポートにおすすめ:酪酸菌・食物繊維配合サプリ

酪酸菌は短鎖脂肪酸(酪酸)を生成し、腸のバリア機能を高めて腸内環境を整えるだけでなく、脂肪の蓄積を抑える働きも注目されています。食物繊維と一緒に摂ることで、満腹感の持続や血糖値の上昇抑制にもつながり、腸活ダイエットをサポートします。

自分の悩みや目的に合ったサプリを取り入れて、毎日の腸活を楽しみましょう。

気軽に腸活を始めよう!市販で買えるおすすすめのサプリ

市販で買えるおすすすめのサプリをご紹介します。

菌トレ習慣

| 形状 | タブレット |

| 成分 | ラクトフェリン・イソマルトオリゴ糖・フラクトオリゴ糖・ビフィズス菌など |

| 味 | ヨーグルト味 |

| 1日摂取量 | 2粒 |

| 内容量 | 60粒 |

| 何日分 | 30日分 |

菌トレ習慣は、乳酸菌が22種類も入っている腸活にぴったりのサプリです。1袋で約1か月分とわかりやすく、Amazonなど市販で簡単に手に入るのも魅力的です。

医師が監修しているサプリとあって、腸活の効果も期待できると評判です。味もヨーグルト味なので飲みやすく、サプリが苦手な人でも飲みやすいタブレットタイプです。

お腹に住み着いて体内のフローラを整えてくれる生菌と胃酸で分解されず相性関係なく、体内をサポートしてくれる死菌が両方配合されているので、体内のバランスをちょうどよく保ってくれるのもおすすめできる理由です。

BIFIRAL

| 形状 | カプセル |

| 成分 | オリゴ糖・イヌリン・難消化性デキストリン |

| 味 | ‐ |

| 1日摂取量 | 1カプセル |

| 内容量 | 30カプセル×2袋 |

| 何日分 | 60日分 |

乳酸菌の配合量が4.5兆個というBIFIRAL。1日1カプセル飲むだけでいいので、忙しい人にもおすすめできるサプリです。

ビフィズス菌が4種類、乳酸菌が19種類と豊富な菌がしっかり配合されているので、1日1カプセルで効果が期待できます。

1カプセルあたりに入っている菌数は、100gのヨーグルト15個分です。ヨーグルトで摂取しようとすると難しいですが、1カプセル飲むだけならすぐに摂取できます。

耐酸性のカプセルを採用しているので、腸までしっかり届く点もBIFIRALの魅力です。

BIORICH

| 形状 | カプセル |

| 成分 | コラーゲン・ヒアルロン酸・プロテオグリカンなど美活サポート成分 ナットウキナーゼ・アガリスク・プロポリスなど |

| 味 | ヨーグルト風味 |

| 1日摂取量 | 1カプセル |

| 内容量 | 30カプセル |

| 何日分 | 30日分 |

BIORICHは1日1カプセル飲めば良いのでスムーズに腸活が始められます。腸活に効く成分だけでなく、美容に効く成分であるコラーゲンやヒアルロン酸も配合されているので、女性にも特におすすめです。

カプセルではあるもののヨーグルト風味の味もついているのが、嬉しいと評判です。

口コミでもお通じがスムーズになったという声が多く聞かれますし、実際に飲むのと飲まないのとではお通じの様子が異なる点も、多くの評価を集めていました。効果が実感できるまでには1週間から2週間程度かかるので、しっかり続けて効果が表れるか確認しましょう。

腸活とダイエットの意外な関係性

ここでは、腸活がダイエットにどのように影響するのか、具体的な仕組みを解説します。

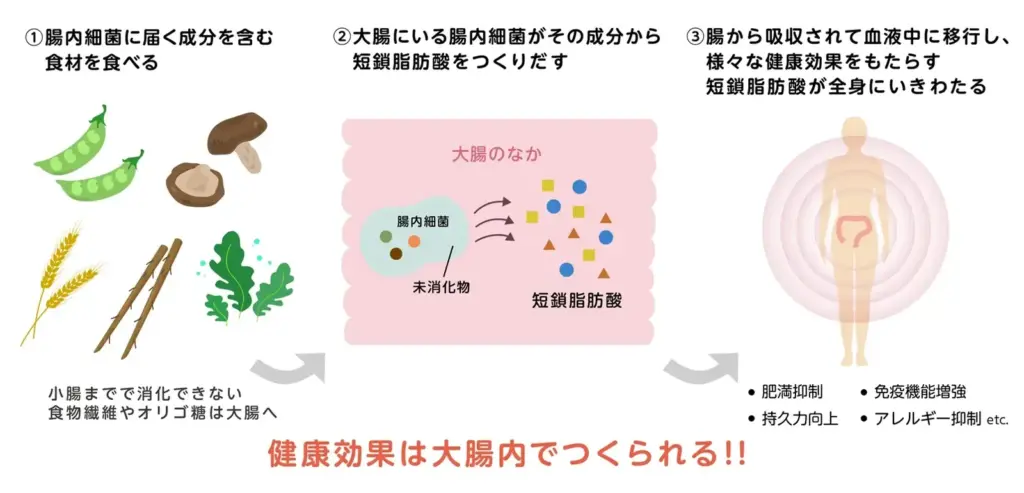

腸が痩せスイッチ?短鎖脂肪酸の働き

引用:短鎖脂肪酸普及協会

腸活とダイエットの関係で注目されているのが「短鎖脂肪酸」の存在です。短鎖脂肪酸とは、腸内細菌が食物繊維やオリゴ糖を発酵分解することで生み出す酢酸・プロピオン酸・酪酸などの成分の総称です。これらは腸内環境を整えるだけでなく、体のエネルギー代謝や脂肪の蓄積抑制にも関与しています。

短鎖脂肪酸は腸の粘膜細胞のエネルギー源となり、腸のバリア機能を高めて炎症を防ぎます。また、全身の代謝を活発にするホルモンの分泌を促進し、脂肪の燃焼や食欲のコントロールにも役立つことが分かっています。近年の研究では、腸内環境が良好で短鎖脂肪酸が豊富な人ほど、太りにくく健康的な体型を維持しやすい傾向があるとされています。

短鎖脂肪酸を増やすためには、発酵食品や野菜、海藻、きのこ類など食物繊維が豊富な腸活食べ物を意識的に摂ることが大切です。

腸活は単なる便秘解消や美肌だけでなく、ダイエットや体質改善にも直結する「痩せスイッチ」としての役割を持っています。毎日の食事や生活習慣に腸活おすすめの食材やサプリを取り入れ、短鎖脂肪酸を味方につけることで、健康的なダイエットを無理なく続けることができるでしょう。

「腸活だけで痩せる」は本当か?

「腸活だけで痩せる」というフレーズは多くのメディアやSNSで見かけますが、実際には腸活だけで劇的に体重が減るわけではありません。腸活は、腸内環境を整えることで代謝や排泄をスムーズにし、痩せやすい体質づくりをサポートする役割があります。腸内フローラが整うと、便秘の解消や老廃物の排出が促進され、体が軽く感じられることは多いです。

また、腸内細菌が作り出す短鎖脂肪酸は、脂肪の蓄積を抑えたり、満腹感を持続させるホルモンの分泌を促すなど、間接的にダイエットを助ける働きがあります。

しかし、腸活だけで食事や運動を全く見直さずに痩せるのは難しいのが現実です。腸活はあくまで健康的な体づくりの土台であり、継続することで体質改善やダイエットのサポートにつながるものです。無理な食事制限や短期間での急激な減量を目指すのではなく、腸活を日々の生活に取り入れて、長期的に健康的な体型を目指すことが大切です。

参考:農研機構

腸活とSDGsの関係|持続可能な健康づくりの視点

腸活は、SDGsの目標達成にむけた実践にもつながります。

目標3「すべての人に健康と福祉を」と腸活

SDGsの目標3「すべての人に健康と福祉を」は、あらゆる年齢のすべての人々が健康的な生活を送り、福祉を享受できる社会の実現を目指すものです。腸活は、腸内環境を整えることで免疫力の向上や生活習慣病の予防に寄与し、まさにSDGs目標3の実現に直結する取り組みです。

近年では、企業も腸活食品の品質保証やトレーサビリティの強化、環境負荷を抑えたパッケージの採用など、健康とサステナビリティを両立するアクションを強化しています。また、消費者自身も「健康+環境」の視点を持ち、適切な食生活や腸活商品を選ぶことで、健康寿命の延伸や社会全体の健康意識向上に貢献できます。

腸活を通じて一人ひとりが健康を意識し、持続可能な社会の実現に向けて行動することは、SDGs目標3の達成にとって非常に重要な一歩となります。

目標12「つくる責任 つかう責任」と食材の選び方

SDGsの目標12「つくる責任 つかう責任」は、持続可能な消費と生産のパターンを確保することを目的としています。腸活を実践するうえでも、この目標を意識した食材選びが重要です。

まず、食品ロスの削減が大きなポイントとなります。必要な分だけを計画的に購入し、買い過ぎや無駄な廃棄を防ぐことが、持続可能な食生活の第一歩です。冷蔵庫や食品庫の在庫を確認してから買い物に出かけ、買い物リストを作成することで、余計な買い物を減らすことができます。

消費者としては、持続可能な生産に取り組んでいる企業やブランドの商品を選ぶことも大切です。環境に配慮したパッケージやリサイクル素材の活用、フードロス削減の取り組みなど、企業の姿勢にも注目してみましょう。

このように、腸活を通じて「つくる責任 つかう責任」を意識した食材選びを実践することで、健康だけでなく地球環境や社会全体にもプラスの影響をもたらすことができます。毎日の食事から、持続可能な未来への一歩を踏み出しましょう。

参考:外務省SDGs

腸活に関するよくある質問

ここでは、腸活についてよくある質問と具体的な回答を通して、より理解を深めていきます。

Q1. 腸活はどれくらいで効果が出ますか?

腸活の効果は個人差がありますが、早い人で1〜2週間、一般的には1〜3ヶ月ほどで便通や肌の調子、体調の変化を感じることが多いです。継続することで腸内環境が安定しやすくなるため、焦らず毎日の習慣にすることが大切です。

また、生活習慣やストレスの影響も大きいので、総合的な見直しが効果を早めるポイントです。焦らず続けることで、より長く健康を保ちやすくなります。

無理なく続けることで、心身ともに良い変化がじわじわと実感できるでしょう。

Q2. 腸活におすすめの食べ物は何ですか?

ヨーグルトや納豆、キムチ、味噌などの発酵食品、野菜や海藻、きのこ類などの食物繊維が豊富な食材がおすすめです。これらは腸内の善玉菌を増やし、腸内フローラのバランスを整えるのに役立ちます。

また、適度な水分補給も忘れずに行いましょう。偏らずいろいろな種類の食材を摂ることが、腸活の成功につながります。

旬の食材を取り入れると、より栄養価が高く美味しく楽しめます。

Q3. サプリメントだけで腸活はできますか?

サプリメントは腸活のサポートとして有効ですが、あくまで補助的な役割です。基本はバランスの良い食事や生活習慣の見直しが重要です。サプリと食事を組み合わせて継続することで、より高い効果が期待できます。

特にサプリメントは個人の体質に合うものを選ぶことが大切で、自己判断せず専門家に相談すると安心です。

健康的な腸活には、毎日の積み重ねが何よりも大切です。

Q4. 腸活はダイエットにも効果がありますか?

腸活で腸内環境が整うと、代謝や排泄がスムーズになり、太りにくい体質づくりをサポートします。ただし、腸活だけで急激に痩せることは難しいため、適度な運動やバランスの良い食事も併せて行うことが大切です。

また、腸内環境の改善は便秘解消やむくみ軽減にもつながるので、見た目の変化を感じやすくなります。

継続することで体調も整い、無理なく健康的に体重管理ができるようになります。

Q5. 子どもや高齢者でも腸活はできますか?

腸活は年齢を問わず実践できます。子どもにはヨーグルトや果物、高齢者には消化に良い発酵食品や柔らかい野菜などがおすすめです。無理のない範囲で、家族みんなで楽しみながら続けることがポイントです。

生活リズムや好みに合わせて取り入れれば、家族の健康を支える大切な習慣になります。

誰もが気軽に始められるので、まずは小さな一歩から始めてみましょう。

まとめ

腸活は、発酵食品や食物繊維、オリゴ糖、乳酸菌・酪酸菌などを日々の食事やサプリでバランスよく摂取し、腸内フローラを整えることで、便秘や肌荒れ、免疫力低下、ダイエットなど幅広い健康効果が期待できる生活習慣です。加えて、適度な運動や十分な睡眠、ストレス管理も腸活の成功には不可欠です。

腸活は即効性を求めるのではなく、毎日の積み重ねが大切。家族みんなで無理なく続けられる方法を選び、持続可能な健康づくりとSDGsにも貢献できる腸活ライフをぜひ実践してみてください。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS