不妊治療は、妊娠を望みながら自然妊娠が難しい人々にとって、前向きに未来を切り開くための医療手段です。以前は高額な自由診療が中心でしたが、現在では不妊治療の保険適用や助成金制度の整備が進み、金銭的な負担を軽減しながら治療に取り組めるようになりました。さらに、治療法はステップごとに段階的に進むため、自分に合った方法を医師と相談しながら選ぶことができます。

一方で、継続的な通院や副作用のリスク、時間や仕事との両立といったデメリットも少なからず存在します。だからこそ、制度や費用の仕組みを理解し、自分自身の状況に応じた納得できる選択が重要です。本記事では、不妊治療の基礎知識から制度、実際の流れまで詳しく解説します。

不妊治療とは?

不妊治療とは、子どもを望んでいるにもかかわらず、一定期間妊娠に至らない場合に、妊娠の可能性を高めるために行う医療的な取り組みです。現代では晩婚化やライフスタイルの多様化が進み、妊娠に関する課題を抱える夫婦は少なくありません。

日本産科婦人科学会によれば、国内で不妊の悩みを抱えるカップルはおよそ6組に1組とされており、不妊治療は決して特別なものではなくなりつつあります。不妊治療の理解を深めるためには、まず「不妊」とは何かを知ることが大切です。

不妊治療を始めるタイミングと年齢の関係

妊娠には年齢が深く関係します。特に女性の妊娠率は年齢とともに大きく変化し、30代後半からは急激に低下します。35歳を過ぎると妊娠に至る確率は減少し、40代ではさらに厳しい状況になることが多いです。

一般的には、35歳未満の女性で1年以上妊娠しない場合、35歳以上の場合は6か月間妊娠しなければ、不妊症の可能性があるとされています。そのため、早期の相談と検査が勧められています。

男性も加齢による精子の質の低下が確認されており、治療のタイミングは女性に限らずパートナー同士で話し合い、計画的に進めることが望ましいです。

社会的偏見と男女共通の課題

不妊治療に関しては、いまだに「女性の問題」とする誤解や偏見が根強く残っています。しかし実際には、男性に原因があるケースも全体の半数近くを占めるとされており、男女ともに向き合うべき課題です。

さらに、不妊治療には身体的な負担だけでなく、精神的なストレスや経済的な負担も伴います。頻繁な通院や注射、ホルモン投与による体調の変化、妊娠できないことへの焦りなど、目に見えない苦しみを抱える人も多く存在します。

職場の理解不足や周囲への配慮によって、治療のことを話せず孤立する人も少なくありません。社会全体が不妊に対する理解を深め、必要な支援を提供することが求められています。

参考:不妊治療、社会全体で理解を深めましょう | 政府広報オンライン

参考:不妊治療って何をするの? 検査やステップを専門医が解説|みんなで知ろう、不妊症不育症のこと(こども家庭庁)

参考:不妊治療に関する取組|こども家庭庁

不妊症の定義と主な原因

不妊症の定義と主な原因を見ていきましょう。

不妊症の定義

医学的には、不妊症とは「妊娠を希望し、1年間避妊をせずに性交を行っても妊娠に至らない状態」と定義されています。なお、1年という期間は、年齢や個人の体調により前後する場合もあります。

また不妊症の定義に当てはまらなくても、年齢が高い夫婦やすでに別の理由などで不妊症の診断を受けている場合は、1年待たずに不妊治療を始める場合もあります。

不妊症の主な原因

不妊症の主な原因をご紹介します。不妊の原因は男女双方に存在しています。

女性側の主な不妊症の原因

女性側の不妊症の原因として挙げられるのは、排卵障害や卵管閉塞、子宮内膜症などが多くみられます。

排卵障害は排卵がうまくできていない状態で、その原因は過度なストレスやダイエット、ホルモンバランスの乱れが挙げられます。また多嚢胞性卵巣症候群によって、ホルモンバランスが異常をきたしている場合も考えられます。

他にも卵管閉塞は性病のクラミジアなどが原因で起こってしまう場合があります。他にも盲腸の手術などが原因となって子宮内膜症が不妊症の原因となっている場合も、考えられます。

より複雑なものになると、子宮因子であったり免疫因子であったりという場合もあるため、1年待たずに婦人科に相談することも大切になってきます。

上記で紹介した不妊症の原因が複雑に絡まりあって、引き起こしている可能性もあるため、通院して医師と相談しながら不妊治療を行う必要があります。

男性側の主な不妊症の原因

男性側では、精子の数や運動率の低下、射精や精子形成に関する障害が挙げられます。また、検査を重ねても明確な原因がわからない「原因不明不妊」も少なくありません。

ただもっとも多い男性原因の不妊症は、造精機能障害です。造精機能障害の原因はストレスや染色体異常、ホルモン異常など様々な原因が考えられます。

造精機能障害の症状としては、精子の数が少なかったり精子の運動率が悪かったりすることが挙げられます。また精子が一匹も存在しない無精子症なども造精機能障害の一つです。

特に男性は日常のストレスや飲酒、喫煙などが原因となっている場合も多いので、一概に自分は不妊症ではない、不妊の原因は自分にはないと決めつけずに、泌尿器科や婦人科で精子の検査を早めに受けておくことをおすすめします。

不妊の原因を片方に限定することなく、男女共に検査・診断を受けることが治療の第一歩になります。

不妊治療の現状

不妊治療は、かつて一部の人だけが利用する特殊な医療とみなされていました。しかし近年では、その状況は大きく変化しています。結婚や出産の年齢が上昇する中で、治療を希望する人が増加し、社会全体としてもこの問題に向き合う姿勢が強まりつつあります。ただし、不妊治療には心理的・経済的な負担も伴い、仕事や家庭との両立が難しいという課題も存在します。

ここでは、日本における不妊治療の現状と、当事者が直面している問題について詳しく解説します。

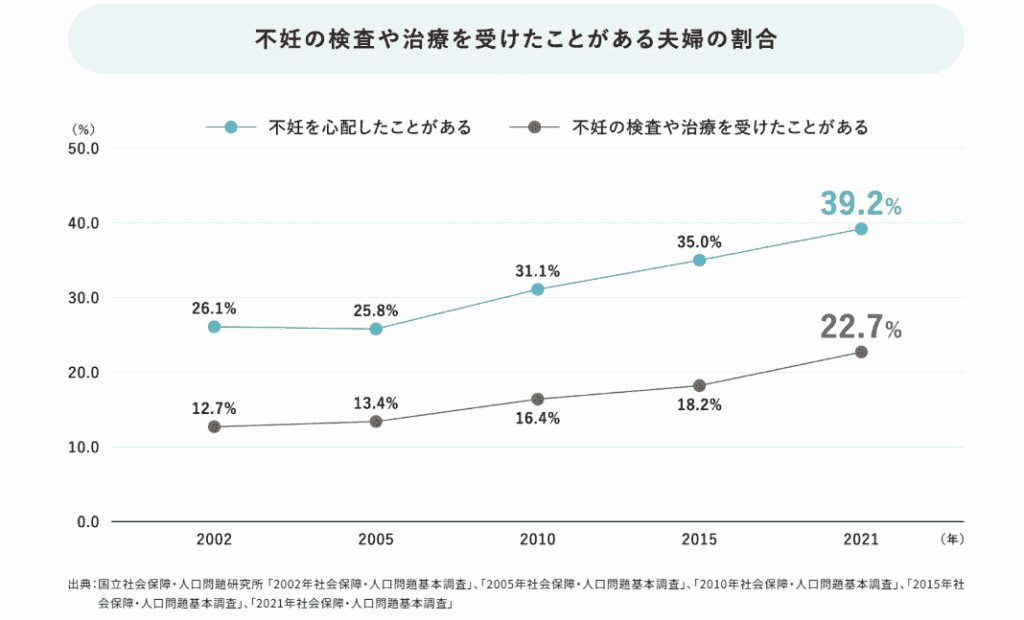

不妊治療を受ける人が増えている背景

日本で不妊治療を選ぶ人が増えている背景には、晩婚化や晩産化の進行が大きく関係しています。昭和50年の時点で妻の平均初婚年齢は24.7歳でしたが、平成21年には28.6歳まで上昇しています。あわせて、母親が第一子を出産する年齢も25.7歳から29.7歳へと上がっており、結婚・出産の時期が全体的に後ろ倒しになっている傾向が見て取れます。

出産年齢が上がることで、自然妊娠の可能性は低下し、医療の力を借りる人が増えるのは必然といえるでしょう。実際に、2枚目のグラフが示すように、妊娠率は35歳を過ぎたあたりから目に見えて減少し、40歳を超えると急激に低下します。一方で流産率は逆に上昇し、年齢が高くなるほど妊娠の継続が困難になる実情が浮き彫りになっています。

このような統計からも、不妊治療のニーズは今後も高まることが予想されます。人生設計やキャリア形成を重視する現代社会において、出産年齢が後ろ倒しになる傾向は続くと考えられるため、より多くの人が早期に正確な情報へアクセスできる体制づくりが求められています。晩婚・晩産というライフスタイルの変化とともに、不妊治療はより身近な存在となりつつあります。

不妊治療の普及率

日本は、体外受精による出生数が世界で多い国のひとつです。日本産科婦人科学会によると、2020年には約6万人の子どもが体外受精で誕生しており、これは国内全体の出生数の約7.7%に相当します。この数字からも、不妊治療が一般的な医療行為として広く受け入れられていることがわかります。

さらに、1年間に40万件以上の不妊治療が実施されているというデータもあり、社会的なニーズの高さが明確に示されています。以前に比べて、医療体制や治療環境が整ってきたこともあり、多くの夫婦にとって治療が選択肢のひとつとなっています。

不妊治療が抱える課題と今後の方向性

不妊治療の技術が進み、以前より多くの人が希望をもって治療に取り組めるようになった一方で、当事者が直面する課題は依然として深刻です。とくに女性にかかる身体的・精神的な負担は大きく、治療の過程で社会的な孤立を感じる人も少なくありません。加えて、仕事との両立が難しい実情や、経済的な負担の重さも、治療の継続を困難にする要因となっています。これらの課題を解決するには、社会全体で支援の枠組みを強化し、誰もが安心して治療を受けられる環境づくりが求められます。

女性への心理的負担と孤独感

不妊治療では、排卵誘発や採卵、移植といった身体的処置に加えて、精神面にも大きな負担がかかります。治療が長期化したり結果が出なかったりすると、「自分に問題があるのでは」と自責の念にとらわれることもあります。さらに、周囲に打ち明けづらい雰囲気や、理解されにくい現実もあり、ひとりで悩みを抱え込んでしまう傾向があります。こうした背景から、治療に伴うメンタルケアの充実が求められています。

仕事との両立が難しい現状

不妊治療には定期的な通院が必要で、検査や処置のタイミングも不規則になりがちです。とくに体外受精や顕微授精では、数日単位でのスケジュール調整が必要になるため、働く人にとっては大きな負担です。職場の理解が得られず、有給休暇を使い果たす例や、やむを得ず退職を選ぶ人もいます。柔軟な働き方や治療への理解が浸透しない限り、治療と仕事の両立は簡単ではありません。

治療費の経済的負担と制度の限界

2022年から不妊治療の一部に保険が適用されるようになりましたが、すべての治療費が対象ではありません。対象年齢や回数に制限があり、先進医療や高額な薬剤費・検査費などは自己負担となることが多くあります。1回あたりの費用が高額なうえ、複数回の治療が必要な場合もあるため、経済的に継続が難しくなるケースも少なくありません。公的支援のさらなる拡充が求められています。

不妊治療のステップと方法

不妊治療は、妊娠を希望する人々にとって大きな選択となります。しかし、その内容や進み方について具体的に理解している方は少なくありません。治療は一足飛びに高度な医療に進むわけではなく、妊娠の可能性を見極めながら段階的に進行していきます。

この段階的な治療法は「ステップアップ法」と呼ばれ、まずは身体への負担が少ない方法から始め、必要に応じて次の段階へと進みます。

| ステップ | 治療法 | 主な対象者・適応例 | 方法の概要 | 通院頻度 | 費用目安(1周期) | 妊娠率(1周期あたり) | 身体的負担 | 保険適用状況 | 年齢制限(保険適用) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ステップ1 | タイミング法 | ・原因不明の不妊 ・若年カップル | 排卵日を予測し、その日に性交を行う | 月2〜3回 | 数千円程度 | 5〜20%程度 | 少ない | ・ 一般不妊治療として適用 (検査含む) | 特になし (治療内容により医師判断) |

| ステップ2 | 人工授精(AIH) | ・タイミング法で効果が出ない ・精子の運動率が低い ・性交困難 | 採取した精子を洗浄 ・濃縮し、排卵日に子宮内に注入 | 月1回程度 | 約5,000円〜10,000円程度 | 約10〜20% | 少ない | ・ 一般不妊治療として適用 | 特になし (治療内容により医師判断) |

| ステップ3 | 体外受精(IVF) | ・人工授精で妊娠しない ・卵管閉塞など | 薬で排卵を促し採卵→体外で受精→子宮に戻す | 多い(採卵時期集中) | 約10万円前後(保険適用3割負担時) ※自費は30〜60万円/回 | 年齢により異なる (20〜40%程度) | 中〜高 | ・ 先進医療対応 (条件あり) | 妻の年齢:43歳未満(開始時) ※43歳以降は保険適用外 |

| ステップ4 | 顕微授精(ICSI) | ・精子数が極端に少ない ・運動率が極端に低い | 精子1匹を卵子に直接注入して受精させる | 多い(採卵時期集中) | 約10万円前後(保険適用3割負担時) ※自費は30〜60万円/回 | 年齢により異なる (20〜40%程度) | 高い | ・先進医療対応 (条件あり) | 妻の年齢:43歳未満(開始時) ※43歳以降は保険適用外 |

ここでは、主な4つのステップについて説明します。

ステップ1 タイミング法の基礎

治療の第一段階として多くの人が選ぶのが「タイミング法」です。これは、排卵日を正確に予測し、その日に合わせて性交を行う方法であり、自然妊娠の可能性を最大限に高めることが目的です。排卵の予測には、基礎体温の記録や超音波による卵胞チェック、ホルモン値の測定などが用いられます。

この方法は特に、不妊の原因がはっきりしていないケースや、比較的年齢が若いカップルに勧められます。通院回数は周期に応じて月に2〜3回程度で済み、身体への負担も軽いです。費用も比較的安価で、1周期あたり数千円から始められることが多く、心理的・経済的にもハードルは低めです。

ステップ2 人工授精(AIH)の概要

タイミング法で妊娠に至らなかった場合や、精子の運動率が低い、性交に困難があるなどの理由がある場合には「人工授精(AIH)」が選択されます。これは、あらかじめ採取された精子を洗浄・濃縮し、排卵日に合わせてカテーテルを用いて子宮内へ直接注入する方法です。

精子が卵子に到達するまでの距離や時間を短縮できるため、自然な形での受精をサポートする効果があります。ただし、受精自体は体内で行われるため、確実性が高いわけではなく、1回あたりの妊娠率はおよそ10〜20%とされています。この治療も基本的に外来で行われ、時間も短く済みますが、数回繰り返すケースも多いのが実情です。

ステップ3・4 体外受精(IVF)・顕微授精(ICSI)の特徴

人工授精でも妊娠に至らない、あるいは卵管閉塞、重度の男性不妊などの要因がある場合には、より高度な治療である「体外受精(IVF)」や「顕微授精(ICSI)」が行われます。

体外受精は、排卵を促す薬を用いて卵子を複数採取し、体外で精子と受精させた後、受精卵(胚)を子宮に戻す方法です。一方の顕微授精は、精子を1匹選び、卵子に直接注入して受精させる技術で、精子数や運動性が極端に低い場合などに適しています。

これらの治療は医学的にも心理的にも負担が大きく、成功率も年齢によって大きく変わります。特に女性の年齢が高くなるほど妊娠率は低下し、40歳を過ぎると1回あたりの成功率は20%未満になるともいわれています。加えて、1回あたりの費用も高額で、保険適用されるケースは限られているため、経済的な検討も大切です。

参考:不妊治療を受ける|東京都の妊娠支援ポータルサイト|東京都妊活課

参考:詳しく知りたい不妊治療:不妊治療|生殖医療科 杉山産婦人科

不妊治療の費用と保険適用

不妊治療は、内容やステップによって費用が大きく異なります。2022年の保険適用拡大により、治療の選択肢が広がる一方で、自己負担の差や保険適用外の治療も存在しています。経済的な見通しを立てるためには、それぞれの治療の費用と制度のしくみを正しく理解することが重要です。ここでは、治療別の費用の目安、保険適用の条件、そして適用外となる治療の注意点について解説します。

治療別の平均費用

| 治療法 | 自費診療時の費用(1回) | 保険適用時の自己負担(3割) |

|---|---|---|

| タイミング法 | 約5,000〜10,000円 | 約1,500〜3,000円 |

| 人工授精(AIH) | 約15,000〜30,000円 | 約4,500〜9,000円 |

| 体外受精(IVF) | 約300,000〜500,000円 | 約90,000〜150,000円 |

| 顕微授精(ICSI) | 約350,000〜600,000円 | 約105,000〜180,000円 |

不妊治療は「ステップアップ方式」と呼ばれる段階的な治療方法が一般的です。症状や年齢によって適応される治療法は異なりますが、それぞれの方法にかかる費用の目安を整理すると上記のとおりです。

上記は一例であり、地域や医療機関によって実際の金額は変動します。また、1回の治療で妊娠に至らないことも多いため、複数回の施術を前提にした準備が必要です。とくに体外受精や顕微授精は費用が高額で、家計への負担が大きくなることから、公的支援の有無を含めた判断が求められます。

不妊治療において保険が適用される治療と条件

現在、不妊治療において保険が適用されるのは、タイミング法・人工授精・体外受精・顕微授精の4種類です。ただし保険の対象には条件があり、治療開始時点で女性が43歳未満であることが求められます。さらに、体外受精および顕微授精には回数の上限が設けられており、40歳未満では6回まで、40歳〜42歳では3回までとなっています。

対象となる治療内容や施設も厚生労働省の定めたガイドラインに準じており、全額保険適用になるわけではありません。制度の正確な把握が、無理のない治療計画につながります。

保険適用外の治療と費用リスク

不妊治療には、高度な技術や補助的な検査を伴うケースもあります。たとえば、着床のタイミングを詳しく分析するERA検査や、受精卵の染色体異常を調べるPGTAなどは、保険が適用されません。これらは先進医療または自由診療とされ、1回あたり数万〜数十万円の追加費用がかかることもあります。

さらに、こうした保険外治療を受ける場合は、関連する診察や投薬までも自由診療扱いになる「混合診療」の原則禁止により、全体の治療費が跳ね上がるおそれがあります。安心して治療を進めるためには、あらかじめオプションの必要性や費用について医師と十分に相談し、見積もりをもとに無理のない方針を立てておくことが大切です。

参考:不妊治療に関する取組 |厚生労働省

参考:不妊治療に関する取組|こども家庭庁

不妊治療で活用できる医療費控除と高額療養費制度

不妊治療には高額な費用がかかることが多く、経済的な理由から治療を断念する人も少なくありません。しかし、日本にはその負担を軽減するための制度がいくつか用意されています。その代表的なものが「医療費控除」と「高額療養費制度」です。

どちらも確定申告を通じて活用できる制度であり、条件を正しく理解することで家計の負担を抑えることが可能です。治療を受けながらも生活を維持していくうえで、これらの制度は非常に重要な役割を果たします。

医療費控除の対象になる費用

医療費控除とは、年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、その超過分を所得から差し引いて所得税の軽減を受けられる制度です。不妊治療においても、多くの費用が控除の対象となります。

対象となるのは、病院での検査・診察・治療費はもちろん、処方薬の購入費、通院にかかる公共交通機関の交通費などです。これに加えて、配偶者や子どもなど生計を共にする家族の医療費も合算可能です。控除対象となる金額は、「年間の医療費の合計」から「保険金などで補填された額」と「10万円または所得の5%(いずれか少ない方)」を差し引いた額になります。

領収書や明細書の保管が必須となるため、早めの準備と記録の徹底が必要です。なお、美容目的の施術やサプリメントの購入費などは控除対象外となるため注意してください。

高額療養費制度の利用

高額療養費制度は、医療機関で支払った医療費が、月単位で所得に応じた上限額を超えた場合に、その超過分が後日払い戻される制度です。自己負担額の上限は年齢や所得によって定められており、たとえば年収約370万〜770万円の人であれば、月額約8万100円が目安となります。

不妊治療では1回の通院で数万円から十数万円がかかることもあり、1か月あたりの医療費が高額になるケースも少なくありません。あらかじめ「限度額適用認定証」を医療保険者に申請しておけば、医療機関の窓口での支払い時点で上限額までに抑えることができ、資金のやり繰りもしやすくなります。

制度を利用することで、一時的な支払い負担を軽減し、安心して治療を継続するための大きな助けとなるのです。

控除と制度の併用で費用を抑えられる

医療費控除と高額療養費制度は、どちらか一方しか利用できないわけではなく、条件を満たせば同時に利用することが可能です。この併用によって、実質的な負担をさらに軽減できます。

たとえば、1か月の不妊治療費が15万円だった場合、高額療養費制度を使うことで8万円程度にまで抑えることができ、その差額や他の費用は医療費控除の対象となります。結果として、翌年の確定申告によって還付が受けられる可能性があります。

治療が長期にわたる場合は、年間で100万円を超えるケースも珍しくありません。そうしたときにこの2つの制度を併用すれば、数十万円単位での負担軽減も期待できます。家計の不安を減らすためにも、治療を始める前から制度の内容を理解し、準備を進めておくことが大切です。

SDGsから見る不妊治療の社会的意義

不妊治療は、個人の課題として語られがちですが、社会のあり方や医療制度とも密接に関わる重要なテーマです。持続可能な開発目標(SDGs)では、すべての人が健康で尊厳を持って生きられる未来を目指しており、不妊治療も例外ではありません。とくに目標3「すべての人に健康を」、目標5「ジェンダー平等の実現」、目標10「人や国の不平等をなくそう」の3つは、不妊治療が直面する課題と深くつながっています。

これらの視点から、不妊治療の意義を考えることは、社会全体の制度設計を見直すきっかけにもなります。

目標3「すべての人に健康を」

目標3は、すべての人が必要な保健サービスを受けられる社会を目指すものです。不妊治療も「リプロダクティブ・ヘルス(性と生殖に関する健康)」の一環として位置づけられており、その保障は基本的人権の一部とされています。にもかかわらず、現状では経済的な制約や地域格差によって、医療へのアクセスに偏りが生じています。治療を必要としているのに、それを受けられない人がいる現状は、目標3の達成に向けた大きな障壁です。

公平な医療アクセスの実現が、今後の重要な課題となります。

目標5「ジェンダー平等の実現」

不妊治療においては、女性が身体的・精神的・時間的に大きな負担を担う傾向があります。目標5は、すべての女性と女児の権利を守り、差別をなくすことを目的としています。妊娠とキャリアの両立は、現代社会でも容易ではありません。加えて、通院の頻度や治療のスケジュール調整により、仕事を続けることが困難になるケースも少なくありません。このような状況に対しては、職場の制度整備や社会的な理解促進が不可欠です。男女の役割分担を見直すと同時に、男性の積極的な治療参加も求められています。

目標10「人や国の不平等をなくそう」

不妊治療を受けるうえでの障壁には、経済的なものだけでなく、地理的な制約も存在します。都市部では不妊治療専門のクリニックが多く選択肢も豊富ですが、地方では選べる医療機関が限られています。

また、保険が適用される範囲には年齢や治療回数の制限があり、低所得層には大きな負担となっています。

目標10は、このような社会的・経済的格差を是正することを目指すものです。所得や住んでいる地域に関係なく、誰もが同じ医療を受けられる仕組みが求められています。

参考:JAPAN SDGs Action Platform | 外務省

不妊治療に関するよくある質問

不妊治療に踏み出す際、多くの人が抱える疑問や不安は決して特別なものではありません。特に初めて治療を受ける場合、検査内容や治療の進め方、費用、年齢の影響など、さまざまな情報を正しく理解しておくことが大切です。

ここでは、実際に寄せられることが多い質問とその答えをまとめました。

不妊治療は何歳まで受けられますか?

年齢の上昇とともに自然妊娠の可能性は低くなりますが、治療そのものは年齢制限なく受けることが可能です。ただし、保険適用には制限があり、体外受精などの高度生殖補助医療においては、初回治療時に女性が42歳未満である必要があります。

加齢による卵巣機能の低下なども考慮されるため、早めの受診がすすめられています。

男性側も検査や治療を受ける必要がありますか?

不妊の原因は女性だけではありません。実際には、約半数が男性側にも要因があるといわれています。無精子症や運動率の低い精子などが不妊の原因となることがあり、男性側も検査を受けることが治療の第一歩になります。夫婦が共に理解し、協力しながら取り組む姿勢が非常に重要です。

治療にはどのくらいの期間がかかりますか?

治療期間は個人差が大きく、選択する治療法によっても異なります。タイミング法の場合は数か月で結果が出ることもありますが、人工授精や体外受精に進むと、1年を超える長期的な治療になることもあります。途中で治療方針を見直すケースも多いため、柔軟な心構えが必要です。

不妊治療を受けながら仕事を続けられますか?

通院回数が多く、治療スケジュールに柔軟性が求められることから、仕事との両立に悩む人は少なくありません。しかし、近年は不妊治療を理由とした休暇制度を導入する企業も増えています。職場の理解や配慮を得るために、制度の活用や相談窓口の利用を検討することが大切です。

治療費は医療費控除の対象になりますか?

不妊治療にかかる多くの費用は医療費控除の対象です。診察料や検査費、通院交通費なども含まれ、自由診療であっても対象となる場合があります。控除を受けるためには、領収書の保管や確定申告が必要ですので、早めに準備を進めることが重要です。

まとめ

不妊治療は、決して特別なことではなく、誰もが選択できる医療のひとつです。不安や戸惑いを感じるのは自然なことですが、大切なのは一人で抱え込まず、必要な情報や支援を得ながら前を向くことです。自分自身と向き合い、信頼できるパートナーや医療機関とともに歩むことで、納得のいく選択肢がきっと見えてきます。不妊治療は、未来への一歩です。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS