私たちが日常的に口にしている野菜や穀物、更には医療や環境保全に活用されている微生物などの遺伝資源を将来に渡って守り続ける施設がジーンバンクです。さまざまな生物の遺伝資源を収集・保存し、研究機関や教育機関育種家などへ提供するなど、ジーンバンクは食料安全保障や生物多様性の保全を維持するためには欠かせない存在です。

しかし、施設の維持には継続的な予算と優れた技術を持つ人材の確保が必要で、国や政府だけではなく社会全体で維持しなければなりません。本記事ではジーンバンクの概要から役割と国際的な位置づけ、更には未来に貢献するにあたって直面している課題について解説します。

ジーンバンクとは?

ジーンバンクとは将来の食料や環境保全のため、植物や動物などの遺伝資源を保存・管理する施設です。

ジーンバンクでは、農業分野に関わる植物・微生物・動物遺伝資源について、探索収集から特性評価・保存・配布及び情報公開までを行っています。将来の食料生産や環境保全・生物多様性の維持に備えることを目的としてジーンバンクは設立されました。

例えば、気候変動や病害虫の影響によって作物が育たなくなってしまっても、ジーンバンクに保存している品種から、環境に適した作物を育成することで食糧危機を乗り越えられます。また、ジーンバンクは農業・医療・バイオテクノロジーなどの研究に不可欠なデータを提供する役割も担っています。さらに絶滅の危機にある生物の保全や伝統品種の保護など、文化的な価値の継承にも貢献している施設です。

ジーンバンクは未来の社会に向けて、いのちの種を守る重要なインフラとなっており、科学・環境・食料の各分野から大きな期待が寄せられているのです。

保存対象となる遺伝資源の種類

ジーンバンクでは、主に以下の遺伝資源が保存されています。

- 種子

- 植物体

- DNA

- 微生物

- 家畜精液・受精卵

種子で保存対象となっている品種として、コメ・大豆・ムギなどが挙げられます。紹介した品種はいずれも日本の食料を支える基幹作物です。ジーンバンクに保管しておくことで、将来の品種改良や気候変動への対応に役立ちます。植物体として保存されているのは芋類や果樹などで、種子では増やしにくいという共通点があります。生きた状態で冷凍保存することで種子で保存している植物と同じく、品種改良や気候変動への対応に役立てられています。

DNA資源は、生物の遺伝情報を解析・利用しているバイオテクノロジー研究の材料として用いられます。納豆菌や乳酸菌・土壌微生物などの微生物資源は食品の発酵や膿瘍、生態系の維持に重要な役割を果たしています。ジーンバンクが保存している遺伝資源は、優れた遺伝特性を持つ品種の保存や、絶滅危惧種を保護するために必要不可欠です。

遺伝資源をさまざまな状態で保存することで、将来の食料安全保障・環境保全・医療や、産業の発展など社会のさまざまな分野へ貢献する資産として重要な役割を果たしています。

ジーンバンクの仕組み

ジーンバンクの仕組みを見ていきましょう。ジーンバンクは国内外の生物の遺伝情報・資源を収集して保存することです。保存されている資源を各研究所や企業などで使用するまでが主な流れです。

収集・分類・評価

まずは生物や植物の遺伝資源を収集するところからがジーンバンクの始まりです。

むやみやたらに収集するのではなく、国内外のパートナー機関と協力をしながら慎重に計画を練ったうえで収集します。

収集した資源は、遺伝資源の分類などを行い、データベースに登録を行い徹底的に管理を行います。品種名はもちろん、原産地であったり細かな情報まで、データベースには入れていく必要があります。

保存・管理

データベースにて管理された遺伝資源は、適切な環境で保存され、管理されていきます。

長期保存が必要な場合は、バックアップ用の永年庫と呼ばれる場所で-18度という環境で、保存が行われます。研究所や企業などに配布するための保存は、−1°Cで湿度が30%に保たれている配布庫という場所で保存されています。

また5年ごとに種子が発芽するかのチェックも行われているため、発芽しない場合は新しい種子と差し替えます。

配布・活用

実際に企業や研究室などで使用される場合は、ジーンバンクのウェブサイトから使用したい資源を検索して、申し込みを行う必要があります。

使用するには手数料がかかるので、あらかじめ確認が必要になります。

ジーンバンクで保存されていた種子など資源を使用して、絶滅していた種子などを復活させる研究なども盛んにおこなわれています。

世界と日本のジーンバンクの現状

ジーンバンクは今後重要な役割を果たすことが期待されている施設です。本章では日本をはじめ世界のジーンバンクの現状について解説していきます。

日本国内の主要ジーンバンクと運営体制

日本のジーンバンクの中核は農研機構(国立件空有開発法人農業・食品産業技術総合研究機構)が運営している「国立遺伝資源センター」で、茨城県つくば市にあります。国立遺伝資源センターはセンターバンクとして全国のジーンバンクを統括しており、植物・微生物。動物の遺伝資源を収集・保存し、必要に応じてさまざまな機関に保存している遺伝資源を提供しています。

そして全国各地の大学・研究機関・地方農業試験場などがサブバンクとして存在しており、各サブバンクは特定の資源を専門的に管理しています。例えば西日本各地にある西日本農業研究センターは、麦類・豆類などの収集・保存・特性評価をするサブバンクです。

センターバンクとサブバンクは密接に連携しており、資源情報の一元管理やデータベース化、共同研究などを通じて効率的に運営を行っています。センターバンクに業務を集中させるのではなく、サブバンクに役割を分担することで幅広い遺伝資源を全国規模で守りつつ、必要に応じて自遺族な資源提供・研究支援するための体制が構築されています。

世界のジーンバンクとの比較・国際的な位置づけ

日本のジーンバンクは遺伝資源の収集・保存・提供において世界的に非常に評価が高いです。幅広い遺伝資源を統合的に扱っているという点で、日本のジーンバンクと他国のジーンバンクとは大きく異なっています。アメリカや中国などは保管している遺伝資源の種類は多いものの、植物に特化しています。

一方、日本では植物に限らず微生物・家畜・昆虫など幅広い分野の遺伝資源の保管・提供が可能で、統合型ジーンバンクの魁的存在になっています。国際的な関わりといった点で見ると、FAO(国連食糧農業機関)やCGIARなどの枠組みにも積極的に参加しており、遺伝資源の共有や保全に関して信頼できるパートナーとしての役割を担っています。

日本のジーンバンクは保存している資源の質・保存技術・国際連携の面で世界的に見ても高い水準にあり、アジア地域の中核的ジーンバンクです。

保存規模やデータベースの現状

日本全体のジーンバンクでは約22万点の植物遺伝資源をはじめ、微生物。動物も含めると約33万点以上の遺伝資源を保有しています。アメリカの約60万点、中国の約50万点、インドの約45万点には及びませんが、国土の規模を考えれば日本は他の国と比べても遜色ない数の遺伝資源を保有しているといえるでしょう。また、質の高いデータ管理と提供体制が整えられているのが日本のジーンバンクの特徴です。

ジーンバンクに保管されている遺伝資源の情報はセンターバンクである農研機構が運営するPGR-Gatewayを通じて公開されており、アクセスすれば誰でも気軽に主命・産地・利用目的などで検索可能です。さらに微生物や家畜などの遺伝資源もデータベースと連携すれば検索できるなど、統合的で使いやすいシステムが整備されています。

参考:農業生物資源ジーンバンク公式サイト

参考:FAO(国連食糧農業機関)

ジーンバンクの目的と必要性

ジーンバンクは生物多様性の保全・食料安全保障・農林水産業の発展に大きく貢献している施設です。ジーンバンクの目的や社会意義について詳しく解説します。

生物多様性の保全

シーンバンクは生物多様性の保険庫としてとても重要な役割を果たしています。たとえば絶滅の危機にある野生種や在来品種を収集し、ジーンバンクに保存することで自然環境の変M化や人為的な影響から遺伝資源を守ることができます。

例えば北海道で野生化したイネ科植物エゾノギシギシや、かつて地域で栽培されていた在来大豆品種などを保存し、将来的に品種改良や環境復元に活用できる状態にしています。また、1990年代、フィリピンで派生した台風の被害によって失われた伝統的イネ品種が、国際イネ研究所と日本のジーンバンクの協力によって復元されたという事例もあります。

ジーンバンクの保全活動は、遺伝的多様性を維持し、生態系の回復や農業の持続性を支える基盤となっているのです。

参考:農業生物資源ジーンバンク公式サイト

参考:IRRI(International Rice Research Institute)

食料安全保障と品種改良への貢献

ジーンバンクでは気候変動や病害虫への対策として、体制や多様な特性を持つ植物の遺伝資源を提供しており、提供された遺伝資源は品種改良の素材として活用されています。例えば、日本のジーンバンクに保存していた耐冷性を持つイネ品種が、寒冷地向けの新品種の開発に役立てられました。

また、アフリカで流行したイネの病害への対策として、日本の保存資源が提供されたケースもあります。ジーンバンクより提供された資源によって各地の農業生産が安定するため、食料供給の持続性を支えるインフラとして、ジーンバンクは大きな社会的意義を持っています。

研究・教育資源としての活用

ジーンバンクで保存されている遺伝資源は、研究・教育資源としても活用されています。例えば、イネ・ダイズといった在来種の遺伝資源は遺伝子解析や進化の研究材料として研究所で頻繁に利用されており、新たな有用遺伝子の発見につながっています。

また、大学や高校にもジーンバンクの資源が提供されており、植物の形質比較や発芽実験などで活用された事例があります。ジーンバンクで保存されている資源は、科学的思考力の育成や人材育成にも大きく貢献しているといえるでしょう。

PGR-Gatewayでの管理によって誰でも簡単にアクセスできることで、日本のジーンバンクの保存資源はあらゆる分野での活用が可能となっています。

ジーンバンクが直面する課題・問題点

ジーンバンクは将来私達が豊かに暮らすために非常に重要な施設であることは疑いようがありませんが、運営を維持するためには解決しなければならない課題がいくつかあります。

現在ジーンバンクはどのような課題に直面しているのかを解説します。

保存や管理コストと技術的課題

日本では植物・微生物・家畜など全33万点以上の遺伝資源を保存しており、2022年度資産で年間約4億円の運営費が必要とされています。遺伝資源は定期的な更新・低温保存設備の維持・データ管理が必要不可欠であり、長期保存のための継続的な財政負担はジーンバンクが抱える大きな課題のひとつです。

技術面では種子の発芽率低下による再増殖の必要性・DNA保存やデジタル情報化への対応、微生物・動物遺伝資源の生体保存の高コスト化も大きな課題となっています。また、保存している遺伝資源の変異や劣化を防ぐための品質管理技術の高度化も必要で、限られた人員と予算の中での技術革新が求められています。

遺伝資源の劣化・消失リスク

ジーンバンクに保存されている種子や微生物の遺伝資源は時間経過とともに劣化していきます。そのため、定期的に更新・再増殖しなければなりません。しかし保存環境の不備や才蔵食事の人為的ミスによって、遺伝的純度の低下や系統の混乱といったリスクが生じます。

また、災害や設備故障などによって物理的損失リスクが発生することも大きな課題です。特に絶滅危惧種の遺伝資源は、遺伝資源の劣化・消失などによって永久に失われてしまう可能性があります。

貴重な遺伝資源の消失は品種改良や生物多様保全に深刻な影響を与えるため、最悪の状況を常に想定して、保存している資源の維持管理は万全の体制で行わなければなりません。

データ統合・知的財産権・国際ルールの調整

ジーンバンクが扱っている遺伝資源の情報は複数の機関や国に分散しているため、データ形式や分類が国ごとに異なる点がデータ統合の妨げとなっています。また、遺伝資源に含まれている有用遺伝子に対して知的財産権の所在が不明瞭なケースもあり、民間利用や国際共同研究において調整が困難になっていることも直面している課題のひとつです。

また、2014年に裁定された名古屋議定書の元で、遺伝資源の利用や利益配分に関して各国の対応が異なっています。国をまたいだ資源移動や情報共有の手続きが煩雑で時間がかかるといった点は、国際的な役割を担う上での大きな課題です。

制度面の調整不足は研究や技術応用の大きな妨げとなっており、ジーンバンクが社会に貢献する施設となるためには早急に解決しなければならない問題といえるでしょう。

地域・経済格差と人材・資金不足

ジーンバンクを継続して運営するには継続的な予算捻出や人材確保が必要不可欠ですが、地方のサブバンクでは施設を維持するための予算の捻出が難しく、設備の老朽化が進んでいます。

また、若い人たちが地方から都会へと流出するため、専門人材の確保が困難なことも大きな課題です。そして発展途上国ではそもそもジーンバンクを設立するための資金・技術・運営能力すべてが足りません。

発展途上国固有の遺伝資源の保全や管理は、ジーンバンクが解決しなければならない問題のひとつです。

ジーンバンク課題解決のための日本の対策

ジーンバンクはさまざまな課題を抱えていますが、課題に対して何もしていないわけではありません。ジーンバンクの課題解決のため、日本が現在実施している政策を解説します。

情報インフラ整備(PGR-Gateway等)

情報インフラの整備はジーンバンクが抱える大きな課題のひとつですが、日本ではPGR-Gatewayが情報インフラとして整備されており、植物遺伝資源に関する情報をインターネット上で公開しています。アクセスすれば誰でも種名・由来・特性・提供の可否などを確認可能で、研究者はもちろん育種家や教育機関でも積極的に活用されています。

例えば、寒冷地向けの植物の品種を開発するために、PGR-Gatewayから耐寒性を持つイネ類の種子を入手し、新たな品種を開発したという事例もあります。情報がデジタル化・標準化されていることで迅速な資源選定と国際的な情報共有が可能となっており、あらゆる分野で効率的に資源が利用できることは、日本のジーンバンクの大きな強みです。

センターバンク・サブバンクの連携強化

日本のジーンバンクでは農研機構がセンターバンクとして全国の大学・研究機関等に設置されているサブバンクを統括しています。連携を強化するためデータベースの整備・保存・再増殖作業の分担調整が実施されており、PGR-Gatewayでの情報一元化はその一環です。

たとえばセンターバンクと大学にあるサブバンクの間で、在来野菜の種子保存と性質評価の共同研究を実施した事例があり、連携によって保存制度や資源価値向上といった効果が期待できます。センターバンクとサブバンクの協力体制は、効率的な運営と資源の品質向上に必要不可欠です。

国際共同研究や海外との連携

日本のジーンバンクはFAO(国連食糧農業機関)やCGIAをはじめとした国際機関と連携し、遺伝資源の保存・共有に貢献しています。例えば農研機構はアジア各国とイネ遺伝資源の共同浄化・解析プロジェクトを実施しており、品種改良の基盤づくりを支援しています。

また、バングラデシュ農業研究所との共同研究では、日本のジーンバンクの保存技術を用いて、現地の気候条件に適応した新たな品種の開発が進められました。日本のジーンバンクが持つ高精度なデータ管理や特性評価のノウハウはアジアのさまざまな地域に提供されており、研究水準の向上に貢献しています。

日本のジーンバンクと海外の研究機関との連携によって、アジアのみならず国際的な遺伝資源の持続的利用と多様性の保全が進められています。

人材育成・資金調達の工夫

日本では農研機構や大学が中心となり、遺伝資源に関する管理や評価が可能となる人材の育成を進めています。また、大学院教育や技術研修のほか、国際機関と連携した若手研究者の交流プログラムも実施中です。

資金調達に関しては、農水省・文科省からの研究助成や民間連携による共同研究が行われています。とはいえ、安定的な資金の確保や人材調達はジーンバンクが抱える課題のひとつです。

今後は多様や分野との連携や民間機関の参画拡大が期待されています。

ジーンバンク課題解決のための世界の対策

ジーンバンク課題解決のための世界の対策を見ていきましょう。

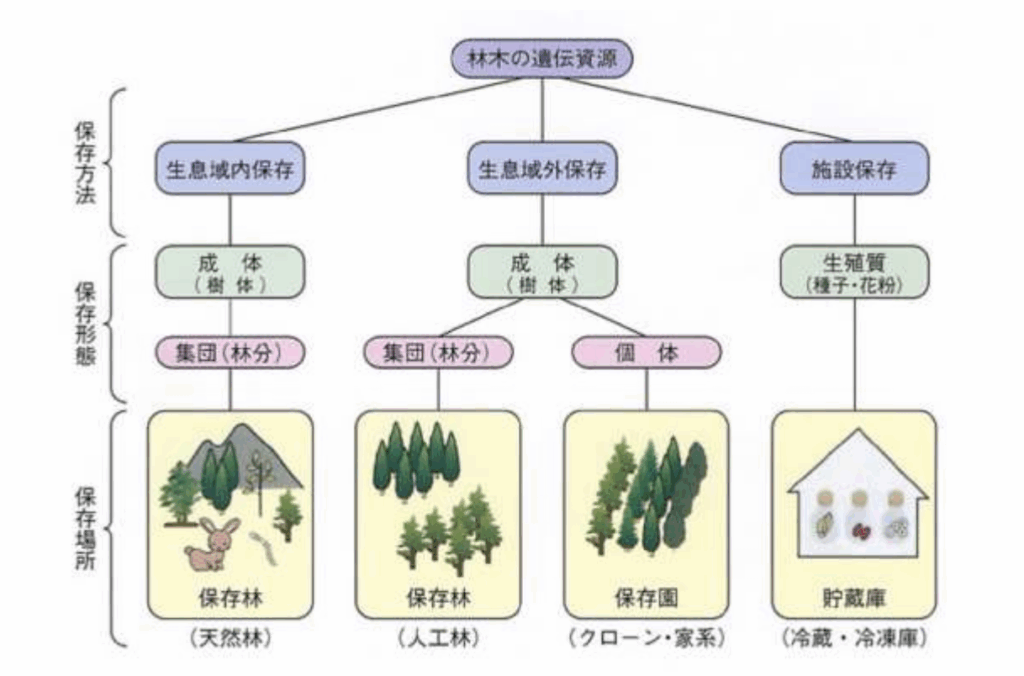

遺伝資源の維持や保存

まずジーンバンクの課題解決のためにできることといえば、ジーンバンクの遺伝資源の維持や保存が最重要となってきます。

FAO(国連食糧農業機関)やCGIAといった機関と協力しながら種の保存を行い、世界中でそこにしかない動植物の遺伝資源を確保できなければ、ジーンバンクの意味がありません。

遺伝資源の維持ができても、適切に保存できていなければ発芽しない場合も十分考えられます。そのため、まず重要なのは遺伝資源の維持と保存です。

国際協力

国際協力も必要になってきます。国際的な合意に基づいて、遺伝資源を利用して得られる利益を公平に配分を行うといった基本的な国際協力もその一つです。

国際的な基準も重要で、貿易制限を行う場合もあります。農産物輸出補助金などが利用できる場合もあります。

国際協力は他国との貿易が非常に重要になってくるため、政府の動きにも注目が集まっています。

ジーンバンクへの申し込み方法

ジーンバンクへの申し込み方法をご紹介します。今回はオンラインでの申し込み方法をご紹介しますが、書面で郵送やFAXでの申し込み方法も存在していますので、気になる場合は公式サイトを確認してください。

まずは遺伝資源の配布について定められているルールを確認しましょう。

ジーンバンクの公式サイトに配布に関するルールが記載されています。

ジーンバンクの公式サイトから、氏名やメールアドレスなどの個人情報の登録を行います。

仮パスワードが発行されるので、それを使ってログインしましょう。ログイン後に自由なパスワードに変更も可能です。

必要な遺伝資源を公式サイトで検索してチェックしましょう。検索して出てきたら、ページ内にある申込ボタンから申し込みを行います。

申し込みが完了すると、請求書が登録した住所宛に届きます。届いたら早めに支払いを済ませましょう。

銀行振込なので、その際の振込手数料も含めた金額を支払い必要があります。

支払いの確認が取れたら、発送が行われて登録した住所に届きます。ただ選択した資源によっては1週間から3週間程度かかる場合もありますし、実際にはそれ以上の時間がかかってしまう場合もあります。

急ぎの場合は、あらかじめ確認して早めに申し込みを行いましょう。

ジーンバンクのよくある質問

ジーンバンクを利用するにあたって、保存内容や利用に関するよくある、以下の5つの質問の回答をまとめました。

ジーンバンクの利用を検討している方は利用前の参考にしてみてください。

Q1. どのような遺伝資源がジーンバンクで保存・配布されていますか?

ジーンバンクで保存・配布されている遺伝資源には以下のようなものが挙げられます。

- 種子

- 植物体

- DNA

- 微生物

- 家畜精液・受精卵

日本では農研機構が運営するセンターバンクと地方にあるサブバンク含めて約33万点の遺伝資源が保存・提供されています。

Q2. ジーンバンクの遺伝資源は誰でも利用できますか?

ジーンバンクの遺伝資源は基本的に誰でも利用可能ですが、利用目的によって条件が若干異なります。一般利用の場合は簡易的な申請のみで利用可能ですが、営利目的の増殖・販売は禁止されることがあります。研究・商用利用の場合は具体的な目的も含めた詳細な申請書の提出が必要になる場合があります。

Q3. 商用利用や研究利用の場合に注意すべき点はありますか?

先に触れた通り、研究・商用利用の場合は申請の際に詳細な利用計画書の提出を求められる場合があります。また、商用利用に関しては、ライセンス契約や知的財産権の調整も必要です。名古屋議定書の元で国によって遺伝資源の利用や利益配分の違いがあるため、国際的な商用利用を計画している場合は手続きなどに時間がかかることが懸念されます。

Q4. 提供された遺伝資源の管理や義務はありますか?

提供された遺伝資源はルールに則って管理するよう定められています。ジーンバンクから提供する際に管理方法について伝達があるため、伝達された条件を満たす場所で管理しなければなりません。また、提供された資源を無断で他人に提供することは禁止されています。

他者への提供を希望する場合は、その旨をジーンバンクに伝えて許可を得なければなりません。

Q5. 問い合わせやサポートはどこに連絡すればよいですか?

ジーンバンクに関する問い合わせやサポートを受けたい場合の窓口は、農業・食品産業技術統合研究機構(農研機構)のジーンバンク事業部門です。同機構で受けられる主なサポートは以下のとおりです。

- 遺伝資源の検索・提供申請のサポート

- 利用条件や申請書類の案内

- データベースの操作方法

- 保存方法・取扱などの技術相談

- 国際的な取り扱いルールに関する相談

問い合わせの前にQ&Aページや提供資源の利用条件ページなどをチェックして、知りたい内容が記載されていないか確認しましょう。上記サポート以外にも、質問すれば丁寧に対応してもらえる場合がほとんどです。

まとめ

ジーンバンクは農作物や微生物のみならず多種多様な遺伝資源を保存・提供する施設で、食料安全保障や新品種の研究、環境保全に不可欠な役割を担っています。高度な技術と継続的な維持管理が必要で、予算確保と人材育成はジーンバンクを運営するうえで今後も大きな課題となるでしょう。

未来の多様性と食糧に困ることのない持続可能な社会を守るための基盤として、ジーンバンクの重要性はより高まることは間違いありません。社会全体での支援が、ジーンバンクの更なる発展には必要不可欠です。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS