ジェンダーバイアスとは、「男だから、女だから」という固定観念に基づいて、個人の能力や可能性を判断してしまうことです。

ジェンダーバイアスは、私たちの生活のあらゆる場面に潜んでおり、教育現場での進路指導、職場での採用・昇進という人生にも影響を及ぼす場面でも見受けられます。これは、その人の持つ可能性を偏見だけで潰してしまうことにつながります。

この記事では、ジェンダーバイアスの意味や具体例を解説するとともに、なぜそれが生まれるのか、どのような社会問題を引き起こしているのかを掘り下げます。ジェンダーバイアスについての理解を深め、私たち一人ひとりができることを考えるきっかけになれば幸いです。

ジェンダーバイアスとは?

ジェンダーバイアスとは、性別に基づく偏見や固定観念のことを指します。英語では “Gender Bias” と表現されます。つまり、個人の能力や特性を、その人の性別によって決めつけてしまう思考方法や態度のことです。

例えば、「女性は家庭的なのが当然」「男性は仕事で活躍すべき」といった考え方は、典型的なジェンダーバイアスといえるでしょう。このような偏見は、個人の可能性を狭めてしまい、社会全体の多様性を損なう原因となります。

ジェンダーバイアスは、私たちの意識や無意識に深く根ざしているため、自分自身が持つバイアスに気づくことは容易ではありません。しかし、それを認識し、克服していくことが、よりフェアで平等な社会を作るために不可欠なのです。

ジェンダーロール・ステレオタイプ・アンコンシャスバイアスとの違い

ジェンダーバイアスと似た概念に、ジェンダーロール、ステレオタイプ、アンコンシャスバイアスがあります。これらは互いに関連していますが、少し異なる意味を持っています。

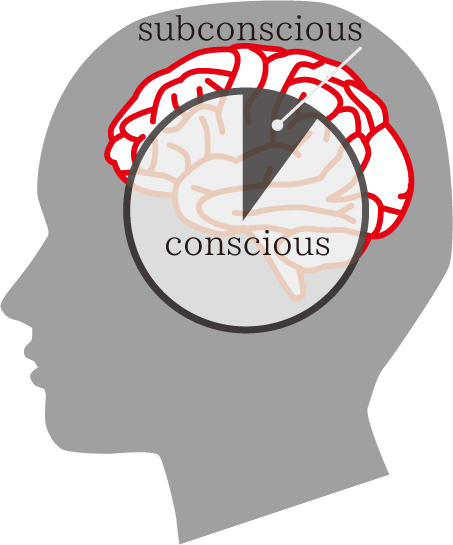

アンコンシャスバイアスは、私たちの判断や行動に大きな影響を与え、意図的な差別とは異なり自分では気づきにくいため、特に注意が必要です。

ジェンダーバイアスは、これらのジェンダーロール、ステレオタイプ、アンコンシャスバイアスを包含する、より広い概念だといえます。

| 概念 | 意味・定義 | 具体例 | ジェンダーバイアスとの関係 |

|---|---|---|---|

| ジェンダーロール | 社会的・文化的に期待される男女の役割 | 「男性は仕事、女性は家庭」など | 役割の押しつけが偏見の土台になる |

| ステレオタイプ | 特定の属性に対する固定観念 | 「女性は感情的」「男性は論理的」 | 固定観念がジェンダーバイアスを助長 |

| アンコンシャスバイアス | 自覚のない無意識の偏見 | 履歴書で無意識に男性を選ぶ など | 気付かないまま差別的行動を招く |

性別に基づく偏見という点では共通していますが、ジェンダーバイアスはそれらを総称し、社会的な影響まで含んだ用語として使われています。

私たちの生活に潜むジェンダーバイアスの具体例

ジェンダーバイアスは、私たちの生活のあらゆる場面に存在しています。教育現場や職場、就職活動など、人生の様々なステージで、性別によって異なる扱いを受けることがあります。ここでは、教育と職場におけるジェンダーバイアスの具体例を見ていきましょう。

教育現場でのバイアス

教育の場においては、子どもの頃から無意識のうちにジェンダーバイアスを植え付けられることがあります。例えば、「男の子は数学が得意、女の子は国語が得意」といった固定観念を教師が持っていると、生徒の能力を適切に評価できなくなります。

また、教科書や教材にもジェンダーバイアスが潜んでいる場合があります。家庭科の教科書では、家事や育児を女性の役割とする描写が見られることがあり、このような表現は子どもたちに性別役割分担意識を刷り込んでしまう恐れがあるのです。

進路指導においても、「女性は理系に向いていない」「男性は文系の学科、女性は理系の学科を選ぶべきでない」など、性別によって進路を限定するような助言は、生徒の可能性を狭めてしまいます。実際に現在では、看護学科や工学部などの学科の男女比率は大きく偏りがあります。

参考文献:ひとりひとりが幸せな社会のために

職場や就活時の偏見構造

職場や就職活動の場面でも、ジェンダーバイアスが影響を及ぼしています。採用面接では、女性に対して「結婚や出産の予定は?」といった質問が投げかけられることがあります。これは、女性は家庭生活を優先するため仕事への優先度が低いという偏見に基づく質問です。

職場においては、管理職への昇進や重要なプロジェクトへの配属などで、男性優位の傾向が見られることがあります。「女性は仕事より家庭を優先するだろう」「男性の方がリーダーシップがある」といった固定観念から、女性の能力や可能性が適切に評価されない場合があるのです。

また、職場のコミュニケーションの中にも、ジェンダーバイアスが潜んでいることがあります。例えば、女性社員の外見や服装についての評価が話題になったり、「女性らしさ」や「男らしさ」といった表現が用いられたりすることがあります。これらは、性別に基づく固定観念を助長し、個人の能力や個性を正当に評価することを妨げます。

働く場におけるジェンダーバイアスを解消するためには、採用や評価の基準を性別に関係なく公平なものとし、個人の能力や実績に基づいて判断することが重要です。また、ハラスメントを防止し、多様性を尊重する職場文化を醸成することも必要不可欠でしょう。

企業は、性別に関わらず全ての社員が能力を発揮できる環境を整備していくことが求められています。そして、社会全体で、性別による偏見や差別をなくしていく取り組みを続けていかなければなりません。

メディア・広告における偏見

テレビや雑誌、SNSなどに登場する広告やコンテンツには、性別に基づく偏見が巧妙に織り込まれていることがあります。こうした表現は、視聴者が気付かないうちにジェンダーに対する先入観を形成し、社会全体に固定化された役割意識を広げる要因となっています。

たとえば、家庭用品や育児関連の商品広告では、女性が主に家事を担う描写が多く見られます。逆に、金融商品や自動車などの広告では、男性が主役として登場する傾向があります。このような表現の積み重ねが、「女性は家庭」「男性は外で働く」といった価値観を日常的に刷り込んでしまうのです。

また、ファッションや化粧品などの分野でも、女性に対して「やさしさ」や「美しさ」を重視する一方で、男性には「たくましさ」や「決断力」を求める表現が多くみられます。これらの傾向は、個人の能力や志向よりも、性別に応じた見た目や役割に価値が置かれていることを示しています。

無意識のうちに繰り返されるこうした表現は、子どもから大人まで幅広い層の意識に影響を与え、ジェンダーバイアスの温床となっているのです。広告業界やメディア関係者には、多様な価値観を尊重した表現を意識的に採用する姿勢が求められています。

家庭内における無意識の刷り込み

家庭は、子どもが初めて社会的な価値観に触れる場所であり、そこでの何気ない言動が、ジェンダーに対する考え方を形づくるきっかけになります。保護者の言葉や行動には、気付かぬうちに性別による役割分担の意識がにじみ出ていることがあります。

たとえば、男の子には青い服や車のおもちゃを選び、女の子にはピンクの服や人形を与えるといった場面はよくあります。さらに、「男の子なんだから泣かないで」「女の子はお手伝いをしなさい」などの声かけも、性別に応じた行動や感情の表現を制限する働きがあります。

また、家庭内で父親が働きに出て母親が家事を担う構図が当然とされている場合、それを見て育つ子どもは「男性は稼ぐ人」「女性は家を守る人」といった考え方を自然と受け入れてしまいます。これは将来的な進路選択や自己評価にまで影響を及ぼす可能性があります。

家庭内に潜むジェンダーバイアスを解消するためには、親や大人が自らの言動を見直し、子ども一人ひとりの個性や興味を尊重する姿勢を持つことが大切です。性別にとらわれず、自由に夢や可能性を追いかけられる環境づくりが、社会全体の意識を変える第一歩となるでしょう。

なぜジェンダーバイアスは生まれるのか?背景と構造

ジェンダーバイアスは、私たちの社会に深く根ざした問題です。しかし、多くの場合 ”意図的な差別ではなく、無意識のうちに形成されたもの” というのが重要な点です。ここでは、ジェンダーバイアスが生まれる背景と構造について、心理的・社会的な観点から解説します。

無意識の偏見(アンコンシャスバイアス)の仕組み

ジェンダーバイアスの多くは、無意識の偏見、つまりアンコンシャスバイアスに起因しています。

私たちの脳は、複雑な情報を効率的に処理するために、無意識のうちにカテゴリー化や一般化を行っています。この過程で、性別に関する固定観念が形成され、ジェンダーバイアスにつながることがあるのです。

例えば、「男性は仕事で活躍し、女性は家庭を守るべきだ」といった性別役割分担意識は、長年の社会的・文化的な影響によって形成され、無意識のうちに私たちの判断や行動に影響を及ぼしています。

アンコンシャスバイアスは、意図的な差別とは異なり、自分では気づきにくいものです。そのため、自分の内面を見つめ、無意識の偏見に気づくことが重要です。

家庭・教育・文化による刷り込み

ジェンダーバイアスは、家庭、教育、文化などの様々な要因によって形成されます。子どもの頃から、私たちは性別に基づく役割や期待を無意識のうちに学習していきます。

家庭では、親や祖父母の言動から、男女の役割分担意識を学ぶことがあります。例えば、「お母さんは料理を作り、お父さんは仕事に行く」といった言葉や行動から、子どもは性別によって異なる役割があるのだと無意識に思い込んでしまうのです。

さらに、教師と生徒のコミュニケーションの中にも、ジェンダーバイアスが潜んでいることがあります。例えば、男子生徒には「リーダーシップがある」「活発だ」といったポジティブな評価を与える一方、女子生徒には「おとなしい」「控えめだ」といったステレオタイプな評価をしてしまうことがあります。このような言動は、生徒の自己肯定感や意欲に影響を与える可能性があります。

また、文化的な影響も無視できません。伝統的な価値観やメディアによって伝えられる男女像などは、私たちの意識に大きな影響を与えます。例えば、テレビドラマや映画で描かれる性別役割分担は、現実の社会に存在するジェンダーバイアスを反映し、同時に強化してしまうことがあるのです。

SNS・メディアの再生産構造

近年、SNSやインターネット上のメディアの発達により、ジェンダーバイアスが拡散、再生産される構造が生まれています。SNS上では、性別に関する固定観念を助長するようなコメントや投稿が拡散されることがあります。

例えば、ある女性が「ひとり旅を楽しんでいます」と投稿した際に、「女性が夜に一人で行動するなんて危険だ」「家庭をほったらかして旅行?」といった意見が寄せられることがあります。これは、「女性は家庭にいるべき」「慎ましくあるべき」という古い価値観が無意識のうちに共有されている一例です。

また、男性が子どもの弁当を作った写真を投稿すると、「イクメンで偉い」「奥さん助かるね」などのコメントがつくことがあります。一見すると好意的な言葉のように見えますが、「家事は女性がやるもの」という固定観念が前提にあるため、男性が家事を担うことが特別扱いされてしまうのです。

このような反応は、投稿者の意図とは関係なく、性別に応じた期待や役割を無意識に押し付ける形になっています。性別に基づいた行動や価値観を強調する投稿が繰り返し拡散されることで、偏見が社会全体に再び定着してしまう恐れがあります。

さらに、ネット上の広告やコンテンツにも、ジェンダーバイアスが反映されていることがあります。例えば、女性向けの広告には家事や美容関連の商品が多く、男性向けの広告ではビジネスや車関連の商品が目立つといった傾向がみられます。

このようなメディアの情報に日常的に触れることで、私たちは無意識のうちにジェンダーバイアスを内面化してしまうことがあります。SNSやメディアは、既存のジェンダーバイアスを反映するだけでなく、それを拡大再生産する構造を持っているといえます。そのため、SNSやメディアに関わるすべての人が、自らの発信や受信のあり方について偏見が含まれていないかを常に意識することが大切です。

ジェンダーバイアスが引き起こす社会的問題

ジェンダーバイアスは、個人の人生に大きな影響を与えるだけでなく、社会全体にも深刻な問題を引き起こします。ここでは、ジェンダーバイアスがもたらす社会的影響について、具体的に見ていきましょう。

個人の可能性・進路・人生設計への影響

ジェンダーバイアスは、個人の可能性を狭め、進路選択や人生設計に大きな影響を与えます。直接言われたあるいは言動や態度から感じた「経験」では、男性より女性の方が多く、女性は年代が高くなるほどそう感じさせられた割合が高くなっています。特に女性50-60代が多く経験しているのです。

直接または間接的にそう感じさせた人として、女性は「母親」が1位で、次いで「父親」となっており、同性の友人や親戚が上位に入っていました。このような周囲からの期待やプレッシャーは、女性の進路選択や人生設計に大きな影響を与えます。女性が自分の能力や希望ではなく、性別に基づく役割期待に沿って人生を選択することを強いられているのです。

ジェンダーバイアスは、男性の人生にも影響を及ぼします。「男性は仕事で活躍すべき」という固定観念は、男性に負荷をかけてしまい、ワークライフバランスを損なう原因となります。そのせいで育児や家事への参加が制限され、家事や育児に充てることができる時間が確保できず、男性は家庭生活の喜びを十分に享受できなくなってしまうのです。

経済格差・管理職比率の低さ

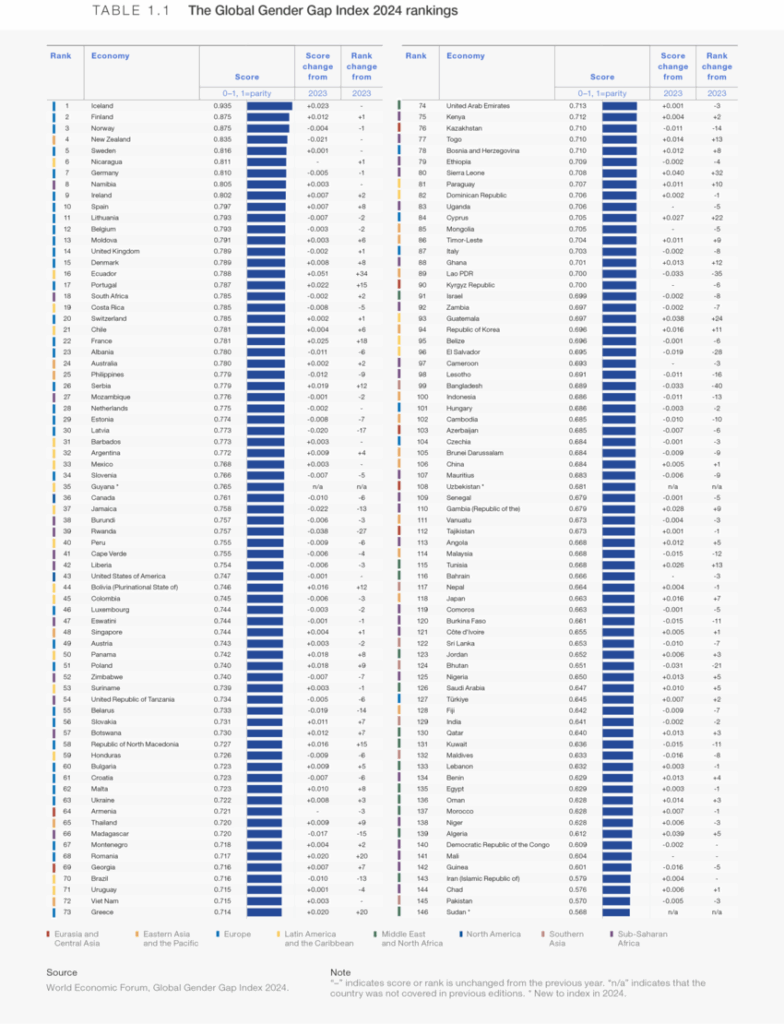

画像引用元:2024年版世界ジェンダーギャップ報告書

ジェンダーバイアスは、経済面での男女格差を生み出し、社会の発展を阻害しています。日本の男女共同参画は、政治分野や経済分野をはじめ非常に遅れています。

世界経済フォーラムが発表した2024年のジェンダー・ギャップ指数の総合順位では、日本は146か国中118位という低い順位に甘んじています。特に『政治』と『経済』における値が低くなっているのです。

経済分野については、管理職の女性の割合が低いことが大きな問題として挙げられます。女性は能力があっても、昇進の機会が限られてしまうのです。また、女性が男性と比べて非正規雇用者の割合が高く、平均所得が男性より低いことも、経済格差の要因となっています。

経済格差は、個人の問題にとどまりません。多様な人材が能力を発揮できない社会は、イノベーションや創造性を失い、経済的な損失を被ることになります。ジェンダーバイアスを解消し、性別に関わりなく公平な機会と待遇を提供することは、社会全体の利益につながるのです

多様性を欠いた社会のリスク

ジェンダーバイアスが蔓延する社会は、多様性を欠いた社会であるといえます。性別による固定的な役割分担は、個人の能力や可能性を制限し、社会の発展を阻害します。

多様性が失われることで、社会は変化への適応力を失います。異なる視点や価値観を取り入れることができず、新しいアイデアや解決策を生み出すことが難しくなるのです。また、多様性の欠如は、社会の分断や対立を生む原因にもなります。

ジェンダーバイアスは、女性だけでなく、男性にも悪影響を及ぼします。固定的な性別役割分担は、男性に過度なプレッシャーをかけ、ワークライフバランスを損なう原因となります。男女ともに、多様な生き方を選択できる社会でなければ、真の意味での幸福は実現できないでしょう。

参考:男女共同参画に関するデータ

参考:男女共同参画に関する国際的な指数

参考:WEF_GGGR_2024

国内外のジェンダー格差とその是正に向けた取り組み

ジェンダーバイアスの問題点を解決するためには、どのような取り組みが必要なのでしょうか?この章では、政府や企業の具体的な取り組みについて見ていきます。

日本政府・自治体の取り組み

内閣府男女共同参画局では、男女共同参画社会の実現に向けて、「2020年30%」の目標を掲げ、女性の参画を拡大するためのポジティブ・アクションを推進しています。具体的には、関係機関への情報提供、働きかけ、連携を行うことで、社会のあらゆる分野で女性の指導的地位への登用を促進しているのです。

また、2010年には「イクメンプロジェクト」が発足し、男性の育児参加を促進する取り組みが始まりました。2021年の育児・介護休業法改正では、「産後パパ育休」制度が創設され、男性の育児休業取得をさらに後押ししています。企業にも、育児休業を取得しやすい職場環境の整備や個別の制度周知、意向確認が義務付けられました。

外国では政治分野におけるポジティブ・アクションの手法の一つとしてクオータ制を取り入れているところもあるが、日本ではまだ採用されていないため、国際的な視点から見ると、政治的に少し遅れを取っています。

また、日本ではSDGsの目標の達成に向けて、「SDGsアクションプラン」という取り組みが進行されています。アクションプランでは、女性の社会進出を推し進めるための計画が多数存在し、2021年当初では、約2.3億円の予算が割かれています。

参考:ポジティブ・アクション

参考:イクメンプロジェクト趣旨

参考:平成23年版男女共同参画白書

参考:SDGs_Action_Plan_2021.pdf

ジェンダーバイアス解消のための企業の取り組み

近年、多くの企業がジェンダーバイアスの解消とダイバーシティの推進に向けて、具体的な取り組みを進めています。国際的な企業を中心に、採用制度や人材育成、広告表現の見直しなど、組織全体にわたる変革が行われています。

ここでは、グローバルにジェンダー平等を掲げる企業のうち、ユニリーバとアクセンチュアの代表的な事例を紹介します。

ユニリーバの取り組み

ユニリーバは、2010年から2020年の間に、グローバルなバリューチェーンに携わる女性263万人のエンパワーメントに尽力してきました。その一例が、インドで展開されているプロジェクト・シャクティです。このプロジェクトでは、農村部の女性たちに職業訓練を行い、個人事業主として製品を販売する機会を提供することで、経済的・社会的な自立を支援しているのです。

また、ユニリーバ・ジャパンは、2020年に採用選考の履歴書から性別を示す情報を排除することを決定しました。これにより、応募者の意欲と能力に基づいた公平な選考が実現されています。この取り組みを社内外に浸透させることで、ジェンダーや外見に左右されない公正な評価の実現を目指しているのです。

さらに、ユニリーバはジェンダー平等の推進に向けて、自社製品の広告においても固定観念に縛られない表現を積極的に取り入れています。例えば、家事や育児に男性が関わる姿を描くことで、性別による役割分担意識の解消に取り組んでいるのです。このようにユニリーバは、事業活動のあらゆる側面においてジェンダーバイアスの解消に努めています。

アクセンチュアの取り組み

アクセンチュアは女性管理職の活躍推進に注力しています。具体的な取り組みとしては、管理職を対象とした無意識のバイアスに関する研修の実施や、バイアスを排除した評価のためのガイドラインの周知徹底などが挙げられます。これらの施策を通じて、性別に関係なく個人の能力を最大限に発揮できる職場環境の構築を目指しているのです。

加えて、アクセンチュアは社内の女性リーダー同士のネットワーク形成も支援しています。女性管理職が互いの経験やアドバイスを共有し、切磋琢磨できる環境を整えることで、女性のキャリア形成を後押ししているのです。さらに、男性社員に対しても働きかけを行い、家庭生活への参画を促進することで、男女双方が仕事と生活を両立できる企業文化の定着を目指しています。

参考:ジェンダーダイバーシティ | アクセンチュア

参考:女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画

パソナ株式会社

パソナ株式会社では、「職場における女性の健康作り支援」を行っています。そのシステムとしてKira+sup(キラサポ)を提供しています。

研修を行ったり、相談窓口を設けることで女性の仕事に関する悩みをサポートできたり、健康づくりを促進することができます。また管理職が学習を行うことで、より女性が働きやすい職場を作っていくこともできるようになります。

産婦人科医・小児科医によるオンライン相談窓口も設けていて、24時間オンラインで相談を受け付けています。産婦人科系の相談や子どものことについても相談ができるため、女性の不安に寄り添った対応ができます。

参考:パソナ株式会社

アラムコ

アラムコは石油・ガス生産を主要事業とする大手エネルギー・化学企業で、「明るい未来に向けた女性の職場参加とリーダーシップの機会づくり」にも力を入れている企業です。

現在アラムコでは、従業員やリーダーとして働く女性の数が過去最大になりました。現場にて活躍している優秀なエンジニアはもちろん、研究室で働いている地質学者であったり、石油・精製品を世界中に販売しているトレーダーまで、女性が数多く活躍しています。

参考:アラムコ

株式会社マネーフォワード

株式会社マネーフォワードでは、Fairnessを重要視していて性別や国籍、宗教や年齢・学歴といった条件で採用を制限しない方針を持っています。

他にもジェンダーバイアスを無くすための取り組みとして、男女ともに多様な働き方を認めて働けるよう定めていたり、無意識バイアス・異文化コミュニケーション研修を行ったりしています。

また男女育児休暇取得の推進および復職支援も行っているため、男女ともに育児休暇を取得し復職もできるよう配慮しています。

参考:ゲームで学ぶSDGs研修

参考:株式会社マネーフォワード

教育・研修・クイズによる理解促進

学校教育の場では、ジェンダー平等の観点を取り入れたカリキュラムの導入が進められています。児童・生徒の発達段階に応じて、性別による固定観念や差別の問題を考えさせ、多様性を尊重する態度を育むことが重要です。また、教員自身のジェンダーバイアスを認識し、適切な指導ができるよう、教員研修の充実も求められています。

企業や組織においては、ジェンダーバイアスに関する研修や啓発活動が行われています。無意識の偏見が与える影響や、多様性の重要性について学ぶことで、社員一人ひとりがジェンダーバイアスに気づき、行動を変えていくことができるのです。さらに、クイズやワークショップなどの参加型プログラムを取り入れることで、より効果的な理解促進が期待できます。

メディアや広告業界でも、ジェンダーバイアスを助長するような表現を避け、多様性を尊重するメッセージを発信する取り組みが進んでいます。私たち一人ひとりが、日常生活の中でジェンダーバイアスに敏感になり、固定観念にとらわれない言動を心がけることが大切です。

ジェンダーバイアスに関するよくある質問

以下に、ジェンダーバイアスに関する質問を5つピックアップしました。

Q1. ジェンダーバイアスとは何ですか?

ジェンダーバイアスとは、性別に基づく偏見や固定観念のことを指します。つまり、個人の能力や特性を、その人の性別によって決めつけてしまう思考方法や態度のことです。

例えば、「女性は家庭的なのが当然」「男性は仕事で活躍すべき」といった考え方は、典型的なジェンダーバイアスといえるでしょう。このような偏見は、個人の可能性を狭めてしまい、社会全体の多様性を損なう原因となります。

Q2. ジェンダーバイアスは、どのような場面で見られますか?

ジェンダーバイアスは、私たちの生活のあらゆる場面に存在しています。教育現場では、「男の子は数学が得意、女の子は国語が得意」といった固定観念を教師が持っていると、生徒の能力を適切に評価できなくなってしまいます。

また、職場では、採用や昇進の際に、無意識のうちに性別で判断してしまうことがあります。「女性は管理職に向いていない」「男性は育児休業を取得すべきでない」といった偏見が、個人のキャリアに影響を与えるのです。

Q3. ジェンダーバイアスはなぜ生まれるのですか?

ジェンダーバイアスは、長年の社会的・文化的な影響によって形成されます。子どもの頃から、家庭や教育の場で無意識のうちに性別役割分担を学習し、固定観念が刷り込まれていくのです。

また、メディアが描く男女像やSNS上の情報も、ジェンダーバイアスを助長する要因となります。私たちは、自分では気づかないうちに、これらの影響を受けて偏見を内面化してしまうことがあるのです。

Q4. ジェンダーバイアスは、どのような問題を引き起こしますか?

ジェンダーバイアスは、個人の可能性を狭め、性別による差別や不平等を生み出します。教育の場では、性別で進路を制限してしまうことがあります。職場では、女性の管理職比率が低く、賃金格差も生じています。

また、政治の場での女性の参画も限られています。このような状況は、個人の選択肢を奪うだけでなく、社会全体の多様性を損ない、イノベーションや創造性を阻害します。ジェンダーバイアスは、誰もが能力を発揮できる公平な社会の実現を妨げているのです。

Q5. ジェンダーバイアスを解消するためには、何が必要ですか?

ジェンダーバイアスを解消するためには、個人の意識改革と社会全体の取り組みが不可欠です。まず、一人ひとりが自分自身の偏見に気づき、固定観念にとらわれない言動を心がけることが大切です。そして、家庭、学校、職場など、あらゆる場面で性別に基づく差別をなくし、多様性を尊重する環境づくりが求められます。

政府や企業は、ジェンダー平等を推進する制度の整備や啓発活動に取り組む必要があります。メディアには、固定的な性別役割分担を助長するような表現を避け、多様な生き方を肯定的に描くことが期待されます。私たち一人ひとりが、日常の中でジェンダーバイアスに敏感になり、その解消に向けて行動することが何より重要なのです。

まとめ

ジェンダーバイアスは、私たちの意識や無意識に深く根ざした問題であり、個人の可能性を狭め、社会の多様性を損なう原因となります。しかし、一人ひとりが自分自身の偏見と向き合い、教育や啓発活動を通じて理解を深めていくことで、少しずつ変えていくことができるのです。

ジェンダーバイアスのない社会の実現に向けて、私たち一人ひとりが意識を高め、行動していくことが求められています。性別に関わりなく、多様な生き方を尊重し合える社会を目指して、共に歩んでいきましょう。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS