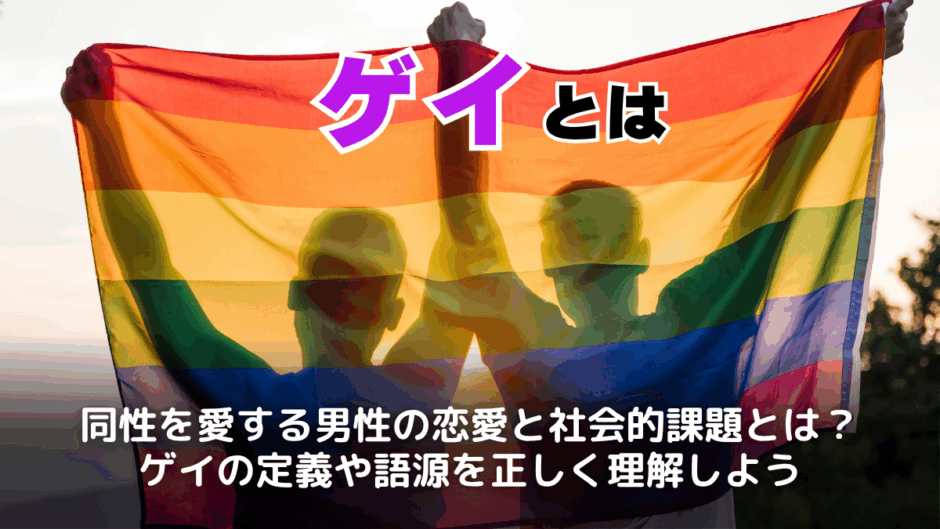

ゲイとは、同性を恋愛対象とする男性の性的指向を指し、LGBTQの「G」に該当します。自分らしい恋愛を肯定し、共感し合える関係を築けるのが大きなメリットです。また近年は、ゲイを描く映画や文学なども増え、社会的な可視化が進んでいます。

一方で、日本では同性婚が認められておらず、医療や税制、相続などの法制度上の不利益が生じやすいというデメリットがあります。また、学校や職場でのカミングアウトが困難だったり、いじめや差別の対象になることもあります。本記事では、ゲイの定義や語源、ホモ・バイ・トランスとの違い、さらには制度上の壁やSDGsの視点からの課題まで、多角的に解説していきます。

ゲイとは?

ゲイとは、主に男性が男性に対して恋愛的・性的な関心を抱く性的指向を指す言葉です。LGBTQ+という用語の中でも「G」に該当し、性的マイノリティを表す代表的な存在のひとつです。現在では広く認知されつつあるものの、言葉の背景や定義の誤解も多く、正確に理解することが求められています。ここでは、ゲイという言葉の語源と定義、そしてLGBTQ+の位置づけを整理します。

ゲイの語源と定義

「ゲイ(gay)」という言葉は、もともと英語で「陽気な」「明るい」などの意味で使われていました。しかし20世紀中頃から、特に欧米圏で**「同性愛者」、特に男性同性愛者**を意味するスラングとして使用されるようになります。その後、公的なメディアや人権運動の中でもこの語が定着し、肯定的なアイデンティティの一種として再定義されました。

日本でも1980年代頃から「ゲイ」という言葉が一般に広まり、現在ではテレビや書籍、SNSなどでも広く用いられています。ただし、日本語ではしばしば「ホモ」や「オネエ」と混同されることがあり、文脈に注意が必要です。「ゲイ」はあくまで恋愛や性愛の対象が同性(男性)であることを指す用語であり、表現や振る舞いとは無関係です。

LGBTQ+における「G」の位置づけ

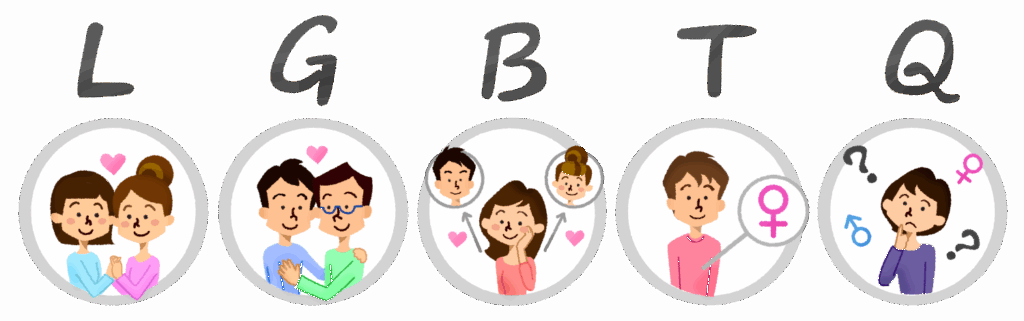

LGBTQ+という言葉は、性的指向や性自認の多様性を表す包括的な表現です。その中で「G」は「ゲイ」を意味し、男性が男性に対して恋愛感情や性的関心を持つことを指します。LGBTQ+という言葉はもともと、長く差別や偏見を受けてきた人々が自らの存在を肯定し、社会の中で声を上げていくためのシンボルとして広がってきました。その中でもゲイは、特に欧米の人権運動の歴史の中で可視化されてきた存在であり、LGBTQ+という枠組みが社会に認知されるうえで中心的な役割を果たしてきました。

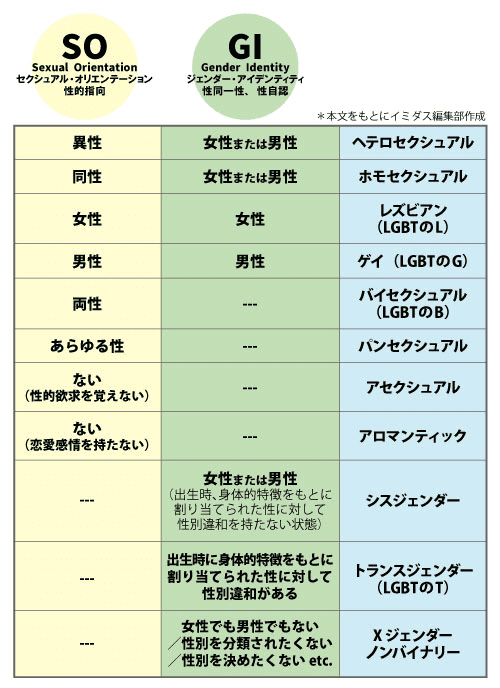

ただし、「ゲイ」が指すのはあくまでも性的指向のひとつであり、「性自認」とは別の概念です。たとえば、ゲイは自分の性別を男性と認識しながらも、恋愛や性愛の対象が同性であるという状態です。これに対して「トランスジェンダー」は、自分が認識する性と身体的な性が一致しない状態を指します。LGBTQ+という枠組みを正しく理解するには、ゲイをその中の一要素として捉えつつ、他の性的マイノリティとの違いも認識することが大切です。

ゲイと他の性的指向との違い

「ゲイ」という言葉は広く知られてきた一方で、似たように使われる言葉との違いがあいまいなまま理解されていることも少なくありません。特に、「ホモ」や「オネエ」などの表現、あるいは「バイ」「トランスジェンダー」などの他の性的マイノリティと混同されがちです。しかし、それぞれには明確な意味の違いがあり、それを正しく理解することは、多様性を尊重するうえで不可欠です。

ホモ・ゲイ・オネエの違い

まず、「ゲイ」と「ホモ」は、どちらも男性同性愛者を指す場合がありますが、その使われ方や背景には大きな違いがあります。「ゲイ」は性的指向として男性を好きになる男性を表す言葉で、本人が自らのアイデンティティを表現する際にも使われる中立的・肯定的な用語です。一方、「ホモ」は日本では蔑称的な文脈で使われることが多く、テレビ番組などで嘲笑や揶揄の対象とされてきた歴史があります。現在では差別的な印象を与える言葉とされ、慎重に扱うべき表現です。

また、「オネエ」という言葉も混同されやすい存在ですが、これは性的指向ではなく主に性表現やキャラクターを指す言葉です。女性的な言動や話し方をする男性をテレビなどで「オネエ系タレント」として紹介するケースがありますが、その人が必ずしもゲイであるとは限りません。つまり、「ゲイ」は恋愛や性愛の対象を示す言葉であり、「ホモ」や「オネエ」はその人の呼ばれ方や見た目、話し方に関する印象を含んで使われるもので、全く異なる文脈にある用語です。

バイ・トランスとの区別

「ゲイ」と混同されやすい他の性的マイノリティとして、「バイセクシュアル(バイ)」や「トランスジェンダー」があります。「バイ」は、男性・女性のいずれにも恋愛的・性的な感情を持つ人を指します。恋愛対象が同性に限られるゲイとは異なり、バイは両性に惹かれる点が大きな違いです。

一方、「トランスジェンダー」は性的指向ではなく、性自認に関する言葉です。トランスジェンダーの人は、自身が生まれたときに割り当てられた性別と、自分が認識している性別とが異なります。たとえば、戸籍上は男性であっても、自分を女性として認識している場合、トランスジェンダー女性と呼ばれます。ここで大切なのは、トランスジェンダーの人も異性愛者、同性愛者、両性愛者である可能性があり、性自認と性的指向は別の軸であるという点です。

このように、「ゲイ」「バイ」「トランスジェンダー」はそれぞれ異なる概念であり、単に同性が好きだからゲイ、見た目が女性っぽいからオネエというような、表面的なイメージで分類するのは不適切です。多様な性のあり方を正しく理解するためには、それぞれの用語の意味と背景を丁寧に学び、当事者の声に耳を傾ける姿勢が求められます。

ゲイの診断方法|セルフチェックはできる?

ゲイの診断方法をご紹介します。

セルフチェックリスト

早速ゲイ診断のセルフチェックリストを確認してみましょう。

- 異性とのお付き合いに違和感を覚える

- 同性の何気ない仕草にときめく

- 自分自身のセクシュアリティを調べたりセクシュアリティについて考えることがある

- 同性と一緒にいるほうが安心感があったりドキドキしたりする

- 初恋の相手は異性でなく同性だった

- 異性に興味が持てない

- 美意識が高い

- 女性の身体に興奮しない

- 女性よりも男性にまず目が行く

- 女性のことを羨ましく思うことがある

自分はいくつ当てはまるのか、チェックしてみてください。

ゲイの診断結果

上記のチェックリストでYESがいくつあったかによって、自分自身がゲイかどうかの簡易診断ができます。

YESが6個以上あった場合は、ゲイである可能性が高いです。恋愛対象が同性の可能性があります。

YESが4~5個あった場合は、ゲイかストレートか微妙なところです。バイセクシャルの可能性も考えてみましょう。

YESが0~3個あった場合は、ゲイではない場合が多いです。今後気持ちに変化があった場合は、ゲイやバイセクシャルに変化する可能性もあります。

あくまでも簡易診断なので、当てはまっていたからといって即座に自分はゲイだ!と判断することはできません。自分自身の意思を尊重して、自分で納得のいくよう行動しましょう。

世界と日本におけるゲイの歴史

ゲイという性的指向は、近年になってようやく社会的な認識が進みつつありますが、その存在自体は決して新しいものではありません。世界各地の歴史の中で、同性愛はさまざまな立場に置かれてきました。時代や文化によって受け止め方は異なり、肯定的に扱われることもあれば、排除の対象となることもありました。日本でも、古代から同性間の関係に関する記録がみられ、現代に至るまでその評価は移り変わってきました。

世界における同性愛の認識と変遷

古代ギリシャでは、成人男性と少年との関係が教育や精神的成長を重んじる文化の一部として受け入れられていました。一方で、ローマ帝国では同性愛に階級や権力関係が色濃く反映されていました。中世になると、キリスト教の広がりとともに同性愛は罪とされ、厳しい罰則の対象となります。近代に入り、19世紀後半から20世紀初頭にかけては、同性愛が病的な傾向として扱われた時代もありました。しかし、1969年の「ストーンウォールの反乱」をきっかけに、ゲイの人びとの人権運動が活発化し、少しずつ理解と権利の拡大が進み始めました。

日本の歴史にみる同性愛の文化と変化

日本でも、奈良・平安時代の仏教僧の記録には、同性間の親密な関係が記されており、室町時代から江戸時代にかけては「衆道(しゅどう)」という文化が広く浸透していました。これは武士や僧侶の間での年下の男性との関係を尊重する考え方で、文学や浮世絵などにも多く登場します。江戸の町では、男色を描いた読本や芝居も庶民の娯楽として親しまれていました。しかし、明治時代になると西洋の近代的価値観が持ち込まれたことで、同性愛は道徳的に否定される傾向が強まりました。戦後になると都市部を中心にゲイバーや交流の場が増え、コミュニティの存在が可視化されてきましたが、法的な保障や差別解消は現在も十分とはいえません。

ゲイに対する誤解と偏見

近年、LGBTQ+への関心が高まり、ゲイという言葉も広く認知されるようになってきました。しかし、表面的な理解やメディアの影響によって、ゲイに対する誤解や偏見が依然として根強く残っています。これらの誤解は、当事者に対して無意識の差別を生む要因となり、学校や職場、家庭などあらゆる場面で孤立や排除につながっています。ここでは、代表的な誤解とその社会的影響を詳しく見ていきます。

よくある誤解と事実

ゲイに対する誤解の中でも特に多いのが、「女性っぽい」「派手な振る舞いをする」「性に奔放である」などのステレオタイプです。これらの印象は、バラエティ番組などでのキャラクター的な描かれ方から生まれたものであり、実際のゲイのあり方を正確に反映しているわけではありません。ゲイとは、あくまで「同性の男性を恋愛や性愛の対象とする男性」という性的指向を表す言葉であり、見た目や言動、職業、趣味などの表層的な要素とは無関係です。

また、「ゲイは誰にでも好意を持つ」「異性愛者の男性に迫ってくる」などの偏見も、当事者を傷つける大きな誤解です。実際には、恋愛の対象には好みがあり、無差別に惹かれるわけではありません。このような思い込みは、ゲイ男性と関わることに対して不安や警戒を生む原因にもなり、職場や友人関係での距離をつくる要因となっています。

さらに、「ゲイは子どもを持てないから家庭を築けない」「異常な性癖を持っている」などの誤解も見受けられますが、これらは無知と偏見に基づく差別的な見方です。ゲイカップルでも里親制度や養子縁組を活用し、子育てをしている例は国内外に存在します。恋愛感情のあり方が異なるだけで、倫理観や社会性に欠けるとみなすのは極めて不当な判断です。

誤解が引き起こす差別の実例

こうした誤解は、社会の中で具体的な差別として現れることがあります。たとえば、学校では「ホモ」や「オカマ」などの言葉がいじめの口実として使われ、当事者が自分の性的指向を隠さざるを得ない状況に追い込まれることがあります。教師が対応に消極的である場合、生徒は自尊感情を深く傷つけられ、不登校や精神的な問題につながることもあります。

また、職場でもゲイであることを公表することで、昇進や評価に悪影響が出るのではないかと懸念する当事者は少なくありません。業務とは無関係であるはずのプライベートな性的指向が、職場環境で不利に作用すること自体が不当な差別ですが、日本では性的指向に関する法的な差別禁止規定が不十分なため、当事者が声を上げにくい現実があります。

さらに、家族間でも「子どもがゲイであることを受け入れられない」「恥ずかしいから他人に言えない」などの考えから、家庭内で孤立を強いられるケースもあります。特に保守的な価値観が根強い地域や家庭では、カミングアウトをきっかけに関係が断絶する例も報告されています。

このように、ゲイに対する偏見や誤解は、単なる無知にとどまらず、当事者の生活や心を深く傷つける現実的な問題です。正しい知識と理解を広めることは、偏見をなくし、すべての人が安心して生きられる社会をつくる第一歩となります。

カミングアウトの現実

「カミングアウト」とは、自分の性的指向や性自認を周囲に打ち明ける行為を指します。特にゲイであることを公表することは、個人の尊厳や生き方の選択に深く関わる大切なステップでありながら、社会の無理解や偏見により大きな心理的負担を伴います。周囲に「本当の自分」を知ってもらいたいという思いと、「受け入れられなかったらどうしよう」という不安が常に交錯し、当事者は打ち明けるかどうか、どのタイミングで誰に伝えるかを慎重に判断しています。

カミングアウトの背景とタイミング

ゲイであることに気づくのは思春期以降が多く、その段階ではすでに異性愛が「普通」であるという社会的前提が強く刷り込まれています。そのため、自分が「他の人と違う」という認識が苦しみや孤立感をもたらし、自己否定につながるケースも少なくありません。その後、自身の性的指向を肯定的に受け入れられるようになるまでには時間がかかることが多く、カミングアウトに至るには精神的な準備と環境の整備が必要です。

カミングアウトのタイミングは人それぞれで、ある人は信頼できる友人から、またある人は家族や職場など生活の基盤に関わる場面で伝えることを選びます。ただし、すべての人が安心して打ち明けられるとは限らず、「言わないことで身を守る」ことを選択せざるを得ない場合もあります。特に、宗教的・文化的に同性愛に対する拒否感が強い環境にある人や、経済的・社会的に不安定な立場にいる人にとっては、カミングアウトが重大なリスクを伴う場合もあります。

家族・学校・職場での対応と支援団体

ゲイであることをカミングアウトした際、周囲の反応は当事者の人生に大きな影響を及ぼします。なかでも家族、学校、職場などの生活の基盤にあたる場所での受け止め方は、その後の生き方や精神的安定に直結します。

家族での対応

家族へのカミングアウトは、最も身近な存在だからこそ、安心と不安が入り混じります。肯定的に受け入れられた場合は強い支えになりますが、「そんなはずはない」「育て方が悪かったのか」などの否定的な反応により、親子関係がこじれるケースもあります。特に年齢層の高い家族では同性愛に対する偏見が根強いこともあり、正しい知識の共有が大切です。

学校での対応

学校では、教員や同級生の理解不足により、ゲイであることを理由としたいじめや孤立が生じることがあります。教職員が無関心である場合、生徒の苦しみに気づけず、長期欠席や不登校につながる恐れもあります。近年はLGBTQ+に関する人権教育が広まりつつありますが、現場レベルではまだ対応が不十分です。

職場での対応

職場のカミングアウトは、雇用や昇進への不利益が心配され、当事者が沈黙を選ぶことが少なくありません。企業の中にはダイバーシティ推進を掲げ、制度的に支援する動きも増えていますが、現場での理解度や風土とのギャップが課題です。LGBT法連合会などの団体は、企業研修や相談支援を通じて、当事者が安心して働ける環境づくりを支援しています。

参考:LGBT法連合会

ゲイを取り巻く社会の現実と制度の壁から考える今後の課題

現代の日本社会では、LGBTQ+への理解が徐々に進んでいるものの、ゲイの当事者が直面する制度上の壁や社会的偏見は依然として深刻な課題です。特に、法制度の整備不足や職場・教育現場の差別、メディア表現の限界など、あらゆる側面で「異性愛を前提とした社会構造」が存在し、ゲイの人々の生活を制約しています。

ここでは、制度的な課題と日常生活での差別、そして文化的な表現の広がりを通して、ゲイを取り巻く現実を立体的に見ていきます。

制度と権利の課題|同性婚・パートナー制度の限界

日本では、同性婚は現在も法的に認められておらず、ゲイカップルが法律上の「家族」として扱われることはありません。その結果、パートナーが入院した際の医療同意、賃貸契約や相続、税控除など、多くの生活場面で正当な権利を行使できない状況が続いています。自治体によって導入されているパートナーシップ制度も、あくまで「宣誓書受領証明」であり、法的効力は限定的です。見た目上は進展しているように見えても、異性愛者の婚姻に比べると制度的な格差は明確に存在し、日常生活に大きな影響を与えています。

日常生活で直面する差別と排除

制度の問題に加えて、ゲイであることが日常生活に与える影響も無視できません。学校では「ホモ」や「オカマ」などの言葉が悪意なく使われ、当事者の尊厳を傷つけることがあります。カミングアウトをしたことでいじめの対象になる生徒や、教師が対応できずに孤立するケースも報告されています。また、職場では上司や同僚に性的指向を伝えられず、社内制度の活用や雑談の中でさえも自己検閲を強いられることがあります。転職時には企業文化への不安から、自らゲイであることを伏せる人も多く、精神的な負担は計り知れません。

このように、見えない差別や排除の構造があらゆる場面に存在し、当事者にとっては「言えない」「隠す」ことで身を守るしかないという現実が続いています。社会が「違い」を前提として設計されていないことが、ゲイの人々にとっては日常的な生きづらさにつながっています。

ゲイを描く文化的コンテンツと共感の広がり

一方で、ゲイ当事者の存在や恋愛、葛藤をリアルに描いた映画や漫画、書籍は、社会理解の促進に貢献しています。たとえば、映画『エゴイスト』ではゲイの恋愛や家族との関係が繊細に描かれ、多くの観客の共感を集めました。また、漫画『うちの息子はたぶんゲイ』のように、家庭内でのやさしい受容の様子を描いた作品も登場し、読者に「受け入れる側」の視点を投げかけています。こうした文化的なコンテンツは、単なるエンターテインメントにとどまらず、他者理解のきっかけとなりうる力を持っています。

ただし、メディアに登場するゲイ像が特定の「キャラ」に固定化されてしまうと、また新たな偏見を生む可能性もあります。多様な当事者のあり方が描かれることこそが、リアルな社会理解につながります。

参考:ゲイだけど質問ある? | NDLサーチ | 国立国会図書館

ゲイをテーマにしたおすすめの映画や書籍

ゲイをテーマにしたおすすめの映画や書籍をご紹介します。

君の名前で僕を呼んで

君の名前で僕を呼んでは、2018年に公開された作品で、ゲイ映画の金字塔ともいわれている名作です。北イタリアを舞台に17歳の少年の家に、アメリカ人の大学院生の24歳の男性がひと夏一緒に過ごし、恋に落ちる物語です。

二人の関係性が少しづつ進んでいく描写はもちろん、映像としても自然や音楽がマッチしていて浸れる作品となっています。

参考サイト:君の名前で僕を呼んで

フィリップ、きみを愛してる!

2009年に公開されたフィリップ、きみを愛してる!は、R15と少し攻めた内容のゲイ(同性愛)をテーマにした作品です。ジム・キャリーとユアン・マクレガーという豪華なキャストという点でも、注目を集めています。

詐欺の癖がある主人公のお話で、恋人に尽くすタイプで貢ぎすぎてしまった結果詐欺で逮捕されます。そして刑務所に入った際、そこにいた金髪の男性に対して恋に落ちてしまう、というお話です。

参考サイト:フィリップ、きみを愛してる!

BOYS

BOYSは、2014年に公開されたオランダの映画です。

主人公である15歳のシーヘルは陸上部に所属していて、川遊びを一緒にしていたマークとキスをしたことから両想いということがわかります。

ただ同時にシーヘルにはガールフレンドもできそうで…といった10代ならではの思春期を描いた作品です。

参考サイト:BOYS

ネバーランド

ネバーランドは、2003年に発売された小説です。寮生活をしている男子生徒が4人で居残りすることになるところから物語は始まります。

過去に起こった事件やちょっとしたことから、男子生徒たちの仲が深まっていく、そんなお話です。ゲイ要素は少し薄めですが、しっとりしたお話が好みの方にはおすすめです。

参考サイト:ネバーランド

同性愛入門[ゲイ編]: Welcome to the GAY Community

ゲイをテーマにしている本の中でも、ゲイについてまだまだ理解が追い付いていない人に向けた一冊です。

こちらはゲイの初心者の人たちが、社会的にも心理的にも感じているプレッシャーを軽減するための本で、同性愛を理解するためにもおすすめできる一冊です。

ゲイの人だけでなく、家族や身内にゲイがいるという人が理解を深めるために、読んでみることもおすすめです。

参考サイト:同性愛入門[ゲイ編]: Welcome to the GAY Community

ゲイ・同性愛者に対して私たちができること

ゲイや同性愛者が安心して暮らせる社会を築くには、私たち一人ひとりの理解と行動が欠かせません。多様な性のあり方を否定せず、偏見をなくしていく姿勢が社会全体の包摂性を高めます。同性を愛するという感情は、ごく自然なものであり、それを否定する理由はありません。

知識を深めることが支援の第一歩

まず大切なのは、同性愛に対する正確な知識を身につけることです。同性愛は病気でも異常でもなく、世界保健機関も1990年に精神疾患の分類から除外しています。それにもかかわらず、日本では今なお誤解や偏見が根強く残っています。

メディアや教育の中で多様な性的指向が正しく取り上げられることは、理解の促進につながります。特別視せず、同じ社会の一員として受け入れる意識を持つことが求められます。知識は無意識の差別を防ぐ力となり、誰かを傷付けない配慮にもつながります。

日常のなかで差別を見過ごさない姿勢

ゲイや同性愛者を揶揄するような言動を耳にした際、それを黙認しない姿勢が大切です。声を上げることに抵抗がある場合でも、場の空気を変える小さな工夫や違和感を示す態度は、当事者にとって大きな支えになります。

また、企業や自治体で導入されているパートナーシップ制度や社内研修などを通じて、制度的な支援があることを学ぶのも一つの行動です。個人でできることは限られているように見えますが、理解と尊重の積み重ねが、誰もが尊厳をもって暮らせる社会につながります。

SDGsとゲイ|目標5・10・16との関係

SDGs(持続可能な開発目標)は「誰一人取り残さない」社会の実現を掲げており、性的マイノリティであるゲイの尊厳や権利の確保は、その理念と密接に関係しています。とくに「目標5:ジェンダー平等」「目標10:不平等の是正」「目標16:平和と公正の実現」は、ゲイ当事者が直面する課題と強く結びついています。

SDGs目標5「ジェンダー平等」とゲイ

目標5は一見すると女性の権利に焦点を当てているように見えますが、性別に関係なくすべての人が平等に扱われる社会の実現を目指しています。日本では、ゲイの人々が職場や学校で恋愛や生活を自由に語れず、差別や無理解の中で生きざるを得ない現状が続いています。このような抑圧を解消することも、ジェンダー平等の達成には欠かせません。

目標10・16に見る「誰一人取り残さない」実践

目標10と16では、法的・社会的な不平等の是正、公正な制度づくり、差別のない社会の構築が求められています。しかし日本では、同性婚が認められておらず、税制や医療での同意の問題など、法的な課題が山積しています。また、カミングアウトによるいじめや不利益を恐れ、沈黙を強いられるケースも多くあります。ゲイの人々が安心して生活できる社会の実現は、SDGs達成の指標の一つです。

ゲイに関するよくある質問

ゲイに関しては、今なお多くの人々が疑問や誤解を抱えたまま情報を求めています。ここでは、検索や相談で寄せられやすい代表的な質問を取り上げ、できるだけやさしく、偏見のない視点で解説します。

ゲイは生まれつきですか?それとも育ちで決まるのですか?

現代の心理学や脳科学では、性的指向は生まれつき備わっている可能性が高いとされています。生育環境や育てられ方ではなく、本人の内面から自然に芽生えるものであり、自ら選択するものではありません。つまり「いつからか意識した」ことはあっても「そうなるよう育てられた」わけではないです。

ゲイであることを隠すのはなぜですか?

多くのゲイ当事者は、差別や偏見への恐れ、家族や友人との関係の悪化を避けたいという理由から、自らの性的指向を隠しています。とくに日本社会では、異性愛を前提とした価値観が強く根づいており、安心して「カミングアウト」できる環境が整っていないことが大きな要因です。

ゲイ同士はすぐに恋愛関係になるのですか?

ゲイ同士であっても、当然ながら人間関係は一人ひとり異なります。性的指向が一致しているという理由だけで恋愛に発展するわけではなく、あくまでも性格や価値観、相性などが影響します。この点は異性愛者とまったく同じであり、誤ったイメージを避けることが大切です。

ゲイは性的に奔放というイメージは本当ですか?

このようなイメージは、メディアの偏った描写や一部の事例に基づく誤解から生じています。ゲイの中にも、真剣な恋愛関係を築きたいと願う人もいれば、自由な恋愛を楽しむ人もいます。性的嗜好の多様性は、ゲイに限らずすべての人に共通するものであり、特定のレッテルを貼るのは不適切です。

ゲイを理解するためにできることはありますか?

まずは、偏見や先入観を取り払うことが第一歩です。実際の声や体験談にふれたり、LGBTQ+に関する本・映画・講演などを通じて学ぶことも効果的です。また、当事者の話を否定せず、安心して語れる場をつくることが、信頼関係の構築にもつながります。

まとめ

ゲイに対する理解は、依然として誤解や偏見の影に覆われています。しかし、この記事で見てきたように、ゲイは決して特殊な存在ではなく、誰もが持ちうる性的指向のひとつです。定義や他の用語との違いを明確にすることで、正しい知識の普及が進み、無用な差別を減らす第一歩となります。

また、カミングアウトの困難さや法制度の未整備など、当事者が直面する現実には、社会的・制度的な壁が今も存在しています。同性婚の法的未承認、学校や職場での不当な扱いなどは、個人の尊厳や自由を奪いかねない重大な問題です。

一方で、文化的なコンテンツやSDGsといった国際的な価値観の広がりにより、「誰ひとり取り残さない」社会を目指す動きも確かに広がりつつあります。SDGs目標5(ジェンダー平等)や目標10(不平等の解消)、目標16(平和と公正)は、ゲイを含むすべての人の権利と尊重を前提としています。

多様性を当たり前に受け入れられる社会こそが、持続可能な未来の礎となります。理解を深め、声を聞き、変化を起こす意識を、私たち一人ひとりが持つことが大切です。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS