発酵食品は、私たちの食卓に欠かせない存在として、古くから親しまれてきました。納豆や味噌、ヨーグルト、キムチなど、ジャンルごとに多彩な種類があり、腸内環境の改善や免疫力アップ、美肌やダイエット、アレルギー症状の緩和など、さまざまな健康効果が期待されています。

一方で、過剰摂取によるデメリットや、塩分・アレルギー・消化トラブルなど注意すべき点も存在します。本記事では、発酵食品の基礎知識から効果的な取り入れ方、家族の健康を守るための簡単レシピや活用術、SDGsとの関わりまで、幅広く分かりやすく解説します。毎日の食生活に発酵食品を上手に取り入れ、健康で豊かな暮らしを目指しましょう。

発酵食品とは?

発酵食品は、微生物の働きによって生まれる食品です。その仕組みや特徴を詳しく見ていきましょう。

発酵食品の定義と英語での表現:「fermented food」 の意味

発酵食品とは、微生物(乳酸菌、酵母、麹菌など)の働きによって、食材の成分が分解・変化し、人間にとって有益な成分や風味が生まれた食品を指します。発酵の過程で、食材は栄養価や保存性が高まり、独特の旨味や香りが加わります。

例えば、納豆や味噌、ヨーグルト、チーズ、キムチなどが代表的な発酵食品です。発酵食品は、腸内環境の改善や免疫力の向上、美容や健康維持に役立つとされ、日々の食生活に欠かせない存在となっています。

英語では「発酵食品」は“fermented food”または“fermented foods”と表現されます。発酵食品は世界中で親しまれており、英語圏でも健康志向の高まりとともに注目されています。

発酵と腐敗の違い

発酵と腐敗は、どちらも微生物の働きによって食品が変化する現象ですが、その違いは「人間にとって有益か有害か」という点です。発酵は、乳酸菌や麹菌、酵母などの微生物が食品中の成分を分解し、私たちの健康や食生活に役立つ物質を生み出す現象です。例えば、牛乳に乳酸菌を加えるとヨーグルトができ、独特の酸味や風味が生まれます。

これは発酵によるもので、保存性も高まります。一方、腐敗は微生物の働きによって食品が人間にとって有害な物質へと変化し、悪臭や有害成分が発生する現象です。牛乳を常温で放置すると腐敗菌が増殖し、飲めなくなってしまいます。

| 発酵 | 腐敗 | |

|---|---|---|

| 定義 | 微生物が食品成分を分解し、有益な物質を生み出す現象 | 微生物が食品成分を分解し、有害な物質を生成する現象 |

| 微生物の種類 | 乳酸菌、酵母、麹菌など | 腐敗菌、雑菌など |

| 生成物 | 健康や風味に役立つ酸、アルコール、酵素など | 悪臭物質、有毒成分、変色物質など |

| 食品例 | ヨーグルト、チーズ、味噌、納豆 | 腐った牛乳、傷んだ肉、発酵失敗の食品 |

| 保存性 | 高まる場合が多い | 食品が食べられなくなる |

| 人間への影響 | 有益、健康や味にプラス | 有害、食中毒の危険あり |

発酵と腐敗は微生物の働き自体は同じでも、その結果が人間にとって有益かどうかで呼び方が変わるのです。また、発酵食品であっても保存状態が悪ければ腐敗することがあるため、適切な管理が重要です。

日本は「発酵大国」|歴史・文化としての発酵食品の価値

日本は世界でも有数の「発酵大国」として知られています。その背景には、四季折々の多様な自然環境や、温暖湿潤な気候が発酵に適していることが挙げられます。日本各地で米や大豆、野菜、魚介類など豊富な食材が手に入り、これらを原料とした発酵食品が古くから発展してきました。縄文時代にはすでに魚醤が存在し、奈良時代や平安時代には味噌や醤油、漬物などが食卓に並ぶようになりました。

また、日本独自の発酵文化を支えてきたのが「麹菌」です。麹菌は米や大豆に繁殖させて使われ、味噌や醤油、日本酒など和食の基礎となる調味料や食品の製造に欠かせません。麹菌を使った発酵技術は平安時代から受け継がれ、室町時代には「種麹屋」という専門職も誕生しました。これにより、発酵食品の品質や多様性がさらに高まりました。

さらに、地域ごとに異なる発酵食品が生まれ、各地の風土や文化を色濃く反映しています。例えば、東北地方の納豆や漬物、関西の白味噌、九州の麦味噌、沖縄の豆腐ようなど、地域ごとの特色が今も大切に受け継がれています。

このように、日本の発酵食品は長い歴史と伝統の中で進化し、現代でも健康志向の高まりとともにその価値が再評価されています。発酵食品は単なる保存食や調味料にとどまらず、日本の食文化や地域のアイデンティティを支える重要な存在となっています。

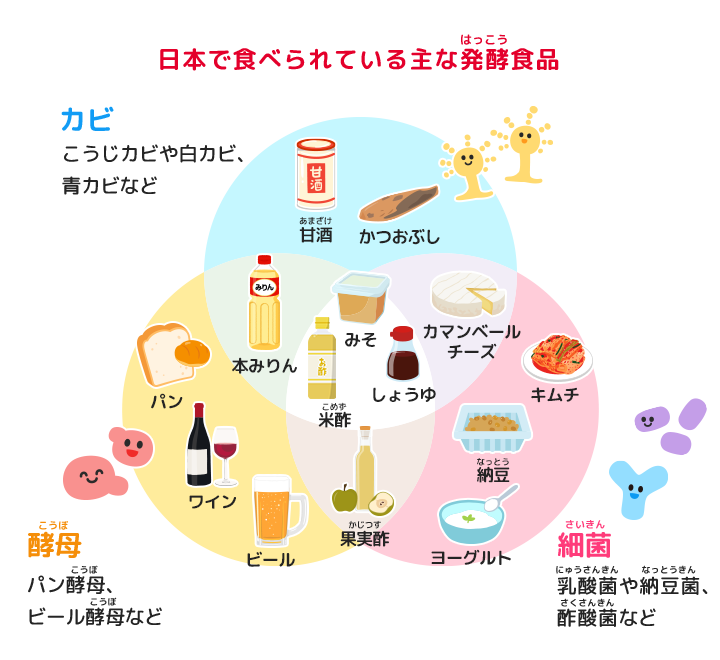

発酵食品一覧|ジャンル別に見る代表例と特徴

発酵食品には、穀物や豆類、野菜や果物、乳製品、飲料、調味料など多彩なジャンルがあります。

| ジャンル | 代表例 | 特徴 |

|---|---|---|

| 穀物・豆類 | 納豆、味噌、醤油、甘酒、塩麹 | 大豆や米などを麹菌や乳酸菌で発酵。アミノ酸やビタミンB群が増加し、整腸作用や免疫力アップ、旨味や保存性の向上が特徴。 |

| 野菜・果物 | ぬか漬け、キムチ、ピクルス、ザワークラウト | 乳酸菌発酵でビタミンや食物繊維が豊富。腸内環境の改善や免疫力向上、美容効果も期待できる。旬の野菜や果物を長期保存できる点も魅力。 |

| 乳製品 | ヨーグルト、チーズ、サワークリーム | 乳酸菌や酵母で発酵。腸内環境を整え、タンパク質やカルシウム、ビタミンが豊富。美肌や便秘解消、骨の健康維持にも役立つ。 |

| 飲料・酒類 | 甘酒、日本酒、ワイン、ビール | 米や果実、麦などを酵母や麹菌で発酵。アルコールや有機酸、ビタミンが生成され、リラックス効果や抗酸化作用、保存性の高さが特徴。 |

| 調味料・発酵調理品 | 酢、魚醤、塩麹、みりん、酒粕 | 麹菌や酵母、乳酸菌など複数の微生物で発酵。旨味や香りが増し、料理の味を引き立てる。保存性が高く、健康や美容にも効果が期待される。 |

ここでは、それぞれの代表的な発酵食品と特徴を詳しくご紹介します。

穀物・豆類|納豆、味噌、醤油、など

穀物や豆類を原料とした発酵食品は、日本の食卓に欠かせない存在です。代表的なものには、納豆、味噌、醤油があります。納豆は大豆を納豆菌で発酵させた食品で、タンパク質や食物繊維、ビタミンKが豊富に含まれ、腸内環境の改善や骨の健康維持に役立つとされています。

味噌は大豆と米や麦、塩を麹菌で発酵させて作られ、アミノ酸やビタミン、ミネラルが豊富です。醤油も大豆と小麦を麹菌や酵母、乳酸菌で発酵させて作られ、独特の旨味と香りが特徴です。これらの発酵食品は、保存性が高く、栄養価や風味が増すだけでなく、健康維持にも大きく貢献しています。

野菜・果物|ぬか漬け、キムチ、など

野菜や果物を使った発酵食品は、日本やアジア各地で古くから親しまれています。代表的なものに「ぬか漬け」や「キムチ」があります。ぬか漬けは、米ぬかに塩や水、昆布などを加えて発酵させた「ぬか床」に、きゅうりや大根、なすなどの野菜を漬け込むことで作られます。乳酸菌の働きで独特の酸味と旨味が生まれ、腸内環境の改善や免疫力アップに役立つとされています。

キムチは、白菜や大根などの野菜を唐辛子やにんにく、魚醤などとともに発酵させた韓国の伝統的な発酵食品です。乳酸菌やビタミン、ミネラルが豊富で、健康維持や美容にも効果が期待されています。その他にも、ザワークラウト(キャベツの発酵食品)やピクルスなど、世界各地で多様な野菜・果物の発酵食品が作られています。これらは保存性が高く、日々の食卓に彩りと栄養をプラスしてくれる存在です。

乳製品|ヨーグルト、チーズ

乳製品を使った発酵食品の代表格がヨーグルトとチーズです。ヨーグルトは牛乳に乳酸菌を加えて発酵させることで作られ、腸内環境の改善や免疫力アップに役立つ善玉菌が豊富に含まれています。

チーズは牛乳や山羊乳を乳酸菌や酵素で発酵・熟成させて作られ、種類によって風味や食感が大きく異なります。チーズにはカルシウムやタンパク質、ビタミンB群が豊富に含まれ、骨や筋肉の健康維持にも役立ちます。

ヨーグルトやチーズは、発酵食品の中でも日常的に取り入れやすい食品として、多くの家庭で親しまれています。

飲料・酒類|甘酒、日本酒、ワイン、ビール

発酵食品の中でも飲料・酒類は多彩なバリエーションがあります。まず「甘酒」は米麹や酒粕を原料に発酵させて作られる日本伝統の発酵飲料で、ノンアルコールタイプも多く、ビタミンやアミノ酸が豊富で美容や健康維持に役立ちます。日本酒は米と米麹を発酵させて造られる醸造酒で、麹菌と酵母の働きによって独特の香りと旨味が生まれます。

ワインはブドウを酵母で発酵させた果実酒で、ポリフェノールや有機酸が豊富に含まれ、抗酸化作用が期待されます。ビールは麦芽とホップを主原料に酵母で発酵させて作られ、種類によって風味や香りが異なります。これらの発酵飲料は、腸内環境の改善やリラックス効果、抗酸化作用など、健康面でも注目されています。

調味料・発酵調理品|酢、魚醤、塩麹、など

調味料や発酵調理品も、発酵食品の中で重要な役割を果たしています。代表的なものに「酢」「魚醤」「塩麹」などがあります。酢は米や果実、酒粕などを酢酸菌で発酵させて作られ、さっぱりとした酸味が料理の味を引き立てるだけでなく、保存性の向上や食欲増進、疲労回復にも役立つとされています。魚醤は魚を塩とともに発酵させて作る調味料で、独特の旨味と香りが特徴です。アジア各国で広く使われ、日本では「しょっつる」や「いしる」などが有名です。

塩麹は米麹、塩、水を発酵させて作る万能調味料で、肉や魚を漬け込むことで素材を柔らかくし、旨味を引き出します。発酵調味料は、料理の味を深めるだけでなく、腸内環境の改善や健康維持にも貢献します。これらの発酵食品は、日々の食卓に手軽に取り入れやすく、和食をはじめとしたさまざまな料理で活躍しています。

発酵食品の効果とメリット|なぜ健康に良いのか?

発酵食品は、腸内環境の改善や免疫力アップ、美肌やダイエット効果など、さまざまな健康メリットが注目されています。ここでは、その具体的な効果や理由について詳しく解説します。

腸内環境の改善が見込める

発酵食品には、腸内環境を整える善玉菌や乳酸菌が豊富に含まれています。これらの菌は腸内に届くと、悪玉菌の増殖を抑え、腸内フローラのバランスを整える役割を果たします。善玉菌が優位な腸内環境は、便秘や下痢の予防・改善だけでなく、免疫力の向上やアレルギーの抑制にもつながるとされています。

乳酸菌は糖を分解して乳酸を作り出し、腸内を弱酸性に保つことで悪玉菌の侵入や増殖を防ぎます。また、ビフィズス菌などの善玉菌は大腸で酢酸や乳酸を産生し、腸内を健康的な状態に保つ働きがあります。発酵食品を日常的に摂取することで、これらの善玉菌が腸内で活発に働き、腸内環境の改善に寄与します。

さらに、発酵食品と一緒に食物繊維やオリゴ糖を摂ることで、善玉菌のエサとなり、より効果的に腸内環境を整えることができます。腸内環境の改善は、健康維持や美容、生活習慣病の予防にも役立つため、発酵食品の継続的な摂取が推奨されています。

免疫力アップや風邪予防になる

発酵食品は、腸内環境を整えることで免疫力の向上や風邪予防に役立ちます。腸には全身の約7割の免疫細胞が集まっており、善玉菌や乳酸菌が豊富な発酵食品を摂ることで、腸内フローラのバランスが整い、免疫機能が活性化されます。腸内環境が良好だと、ウイルスや細菌の侵入を防ぐバリア機能が高まり、風邪をひきにくい体づくりにつながります。発酵食品を日常的に取り入れることで、健康維持や季節の変わり目の体調管理にも効果が期待できます。

ダイエット、美肌、アレルギー改善効果

発酵食品は、ダイエットや美肌、アレルギー改善にも効果が期待されています。発酵の過程で生まれる酵素や乳酸菌は、腸内環境を整え、代謝を促進する働きがあります。これにより、体内の老廃物が排出されやすくなり、むくみや便秘の解消、脂肪の蓄積予防に役立ちます。また、腸内環境が整うことで、肌のターンオーバーが正常化し、ニキビや肌荒れの予防、美肌効果が期待できます。

さらに、発酵食品に含まれる善玉菌や発酵由来の成分は、免疫バランスを整え、アレルギー症状の緩和にも寄与します。ヨーグルトや味噌、キムチなどを日常的に取り入れることで、健康的な体づくりと美容の両立が目指せます。

長期保存・食品ロス削減

発酵食品は、微生物の働きによって食材の保存性が高まるため、長期保存が可能です。味噌や醤油、ぬか漬け、キムチなどは、発酵の過程で有害な菌の繁殖が抑えられ、常温でも品質を保ちやすくなります。これにより、食材を無駄なく使い切ることができ、食品ロスの削減にもつながります。また、旬の野菜や果物を発酵させて保存することで、季節を問わず栄養価の高い食品を楽しむことができます。発酵食品は、家庭の食卓だけでなく、持続可能な社会づくりにも貢献する存在です。

参考:みんなの発酵BLEND

発酵食品のデメリットと注意点

発酵食品は健康に良い一方で、摂取時の注意点やデメリットも存在します。ここでは、知っておきたいポイントを解説します。

過剰摂取で腸内ガスやおならが発生する

発酵食品を過剰に摂取すると腸内でガスが発生しやすくなり、おならが増えることがあります。これは、発酵食品に含まれる乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌が腸内で活発に働くことで、食物繊維やオリゴ糖を分解し、ガスを発生させるためです。

また、発酵食品は腸内の善玉菌を増やす一方で、腸内細菌のバランスが崩れると悪玉菌も増殖しやすくなり、ガスの発生量が増える原因となります。おならの臭いが強くなる場合は、腸内でたんぱく質や脂質が過剰に分解されている可能性も考えられます。発酵食品は健康維持に役立つ一方で、体質や腸内環境によってはガスが溜まりやすくなることがあるため、毎日少量ずつ継続的に摂取することが大切です。

食中毒リスクや塩分の摂りすぎになる可能性

発酵食品は健康に良いイメージが強い一方で、食中毒リスクや塩分の摂りすぎには注意が必要です。特に自家製の発酵食品や保存状態が悪い場合、雑菌が繁殖しやすくなり、食中毒の原因となることがあります。納豆やキムチ、ぬか漬けなどを手作りする際は、清潔な器具や手を使い、適切な温度管理を徹底しましょう。

また、発酵食品の多くは保存性を高めるために塩分が多く含まれているものが多いです。味噌や醤油、漬物などを日常的に多量に摂取すると、塩分過多となり高血圧や生活習慣病のリスクが高まります。減塩タイプの発酵食品を選んだり、他の食材と組み合わせて塩分を調整する工夫をしましょう。

安全でおいしい発酵食品を楽しむためにも、衛生管理と適量摂取を心がけてください。

アレルギーや消化トラブルを引き起こすこともある

アレルギーや消化トラブルのリスクも存在します。例えば、納豆や味噌、ヨーグルトなどには大豆や乳製品が使われており、これらの食材にアレルギーを持つ人は注意が必要です。また、発酵の過程で生まれる成分や菌が体質に合わない場合、下痢や腹痛、膨満感などの消化不良を引き起こすこともあります。

特に、腸内環境が敏感な人や過敏性腸症候群(IBS)を持つ人は、発酵食品の摂取量や種類に気を配ることが大切です。キムチやヨーグルトなどの乳酸菌が豊富な食品は、腸内の善玉菌を増やす一方で、過剰に摂取すると腸内バランスが崩れ、消化トラブルの原因となることもあります。

また、発酵食品にはヒスタミンなどの生理活性物質が含まれている場合があり、これがアレルギー症状や頭痛、じんましんなどを引き起こすことも報告されています。初めて食べる発酵食品や体質に不安がある場合は、少量から試し、体調の変化に注意しましょう。

発酵食品の食べ方|毎日の食生活への取り入れ方

発酵食品は、毎日の食事に無理なく取り入れることで、その健康効果を実感しやすくなります。具体的な方法やポイントを見ていきましょう。

毎日少量ずつ続けるのが効果的

発酵食品は、毎日少量ずつ継続して摂取することで、その健康効果を最大限に引き出すことができます。ヨーグルトや納豆、キムチ、味噌汁など、日々の食事に無理なく取り入れやすい発酵食品を選び、朝食や夕食の一品として習慣化するのがおすすめです。発酵食品に含まれる善玉菌や乳酸菌は、腸内環境を整え、免疫力の向上や便通の改善、美肌効果など多くのメリットをもたらします。

ただし、一度に大量に摂取しても腸内環境が急激に変化し、ガスやおなら、消化不良などのトラブルを招くことがあるため、毎日少しずつ続けることが大切です。

発酵食品と相性の良い食材の組み合わせ

発酵食品は、他の食材と組み合わせることで、より高い健康効果や美味しさを引き出すことができます。例えば、納豆とご飯、味噌汁と野菜、ヨーグルトとフルーツなどは、日常的に取り入れやすい定番の組み合わせです。

納豆に刻みネギや卵を加えると、栄養バランスがさらに向上し、食物繊維やビタミンも補えます。ヨーグルトにバナナやベリー類、はちみつを加えることで、腸内環境を整える乳酸菌と食物繊維、オリゴ糖を同時に摂取でき、善玉菌の働きをサポートします。

また、発酵食品同士を組み合わせるのもおすすめです。例えば、キムチ納豆やチーズ入り味噌汁などは、発酵食品の旨味や栄養を相乗的に楽しめるメニューです。

発酵食品は塩分が多いものもあるため、野菜や海藻、豆腐など塩分の少ない食材と合わせてバランスを取ることが大切です。日々の食卓に発酵食品を上手に組み合わせて取り入れることで、健康維持や美容、家族の満足度アップにつながります。

なるべく生の状態で摂る理由

発酵食品は、なるべく生の状態で摂取することで、その健康効果を最大限に活かすことができます。加熱調理をすると、発酵食品に含まれる乳酸菌や酵母などの有用な微生物が死滅してしまう場合が多く、腸内環境を整える善玉菌の働きが十分に得られなくなります。

例えば、ヨーグルトやキムチ、納豆などはそのまま食べることで、腸まで生きた菌を届けることができ、腸内フローラのバランス改善や免疫力アップに役立ちます。

また、発酵の過程で生まれる酵素やビタミン、アミノ酸などの栄養素も、加熱によって壊れやすい性質があります。生のまま摂ることで、これらの栄養素を効率よく体内に取り入れることができ、美容や健康維持に効果的です。もちろん、味噌汁や煮物など加熱調理で使う場合もありますが、味噌は火を止めてから加える、キムチはサラダやトッピングに使うなど、工夫次第で生の状態を活かすことができます。

発酵食品がSDGsに貢献する理由

発酵食品は、環境や社会への配慮という観点からも注目されています。どのようにSDGs達成に貢献するのか見ていきましょう。

食品ロスの削減と保存性の向上

発酵食品は、微生物の働きによって食材の保存性を高め、長期間の保存を可能にします。味噌や醤油、ぬか漬け、キムチなどは、発酵の過程で有害菌の繁殖が抑えられ、常温でも品質を保ちやすくなります。これにより、旬の食材や余剰食材を無駄なく活用でき、家庭や社会全体の食品ロス削減に大きく貢献します。

さらに、SDGs目標12「つくる責任、つかう責任」は、持続可能な消費と生産の実現を目指し、食品廃棄の削減や資源の有効活用を重視しています。発酵食品の活用は、まさにこの目標の達成に直結し、地球環境と私たちの暮らしを守る重要な取り組みといえます。

健康促進と栄養改善

発酵食品は、腸内環境を整える乳酸菌やビフィズス菌、酵母などの有用菌を豊富に含み、免疫力の向上や生活習慣病の予防、アレルギー症状の緩和、美肌効果など、幅広い健康メリットが期待できます。

発酵の過程で生まれるビタミンB群やアミノ酸、酵素などの栄養素は、体内での吸収率も高まり、栄養バランスの改善に役立ちます。納豆や味噌、ヨーグルト、キムチなどは、タンパク質やミネラル、食物繊維も豊富で、日々の食事に取り入れることで健康的な体づくりをサポートします。

このような健康効果が期待できる発酵食品の普及は、SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」とも深く関わっています。発酵食品は、栄養価の高い食品を手軽に摂取できるだけでなく、地域や家庭ごとに作りやすく、子どもから高齢者まで幅広い世代の健康維持に貢献します。さらに、発酵食品の活用は、栄養不良や偏食のリスクを減らし、持続可能な健康社会の実現に寄与する重要な取り組みです。

発酵食品に関してよくある質問

ここでは、発酵食品についてよくある質問と具体的な回答を通して、より理解を深めていきます。

発酵食品と腐敗食品の違いは何ですか?

発酵食品と腐敗食品の違いは、微生物の働きによって生じる変化が「人間にとって有益か有害か」という点です。発酵食品は、乳酸菌や酵母、麹菌などの微生物が食材の成分を分解し、旨味や栄養価を高めたり、保存性を向上させたりするなど、私たちの健康や食生活に役立つ変化をもたらします。

一方、腐敗食品は、微生物の働きによって食材が人間にとって有害な物質へと変化し、悪臭や有害成分が発生する状態を指します。腐敗が進むと、食材は食べられなくなり、健康被害の原因となることもあります。つまり、発酵と腐敗は微生物の働き自体は同じでも、その結果が人間にとって有益か有害かで呼び方が異なります。

発酵食品は毎日食べた方が良いのでしょうか?

発酵食品は、毎日少量ずつ継続して摂取するのが理想的です。ヨーグルトや納豆、キムチなどに含まれる善玉菌や有用成分は、体内に長く留まらず、定期的に補うことで腸内環境のバランスを保つことができます。一度に大量に食べるよりも、日々の食事に無理なく取り入れることで、腸内フローラの維持や免疫力の向上、便通の改善、美肌効果など多くの健康メリットが期待できます。

加熱や冷凍をすると発酵食品の菌はどうなりますか?

発酵食品に含まれる乳酸菌や酵母などの有用菌は、加熱すると多くが死滅してしまいます。たとえば、ヨーグルトや納豆、キムチなどを加熱調理すると、生きた菌の効果は期待できなくなりますが、死んだ菌(死菌)にも腸内環境を整える働きや免疫刺激作用があるとされています。

一方、冷凍の場合は菌が休眠状態になるだけで死滅しません。自然解凍すれば再び活動を始めることもあり、冷凍保存は発酵食品の菌を生かしたまま保存する方法として有効です。発酵食品の健康効果を最大限に得たい場合は、なるべく加熱せずに生のまま摂取するのがおすすめです。

市販の発酵食品と自家製の違いは何ですか?

市販の発酵食品は、衛生管理や品質管理が徹底されており、味や風味、成分が安定しているのが特徴です。大量生産のため、発酵菌の種類や発酵時間が厳密にコントロールされており、保存性や安全性も高い傾向があります。また、パッケージ表示で原材料や栄養成分、アレルギー情報などが確認できるため、安心して選びやすい点もメリットです。

一方、自家製の発酵食品は、家庭ごとに使う材料や発酵環境が異なるため、味や香り、食感に個性が出やすいのが魅力です。自分好みの発酵度合いや風味に調整できるほか、添加物を使わずに作れる点も安心材料となります。ただし、衛生管理や温度管理が不十分だと雑菌が繁殖しやすく、食中毒のリスクが高まることもあるため、注意が必要です。

発酵食品を食べ過ぎると体に悪影響はありますか?

発酵食品は健康に良いイメージがありますが、食べ過ぎると体に悪影響が出ることもあります。例えば、納豆やヨーグルト、キムチなどを一度に大量に摂取すると、腸内でガスが発生しやすくなり、おならや膨満感、腹痛などの消化トラブルを引き起こすことがあります。また、発酵食品には塩分が多く含まれているものも多いため、過剰摂取は高血圧や生活習慣病のリスクを高める原因となります。

さらに、発酵食品に含まれる成分や菌が体質に合わない場合、アレルギー症状や下痢、頭痛などを引き起こすこともあります。特に、腸内環境が敏感な人やアレルギー体質の人は、少量から始めて体調の変化を確認しながら摂取することが大切です。

まとめ

発酵食品は、私たちの健康や食生活に多くのメリットをもたらす伝統的な食品です。納豆や味噌、ヨーグルト、キムチなど、ジャンルごとに多彩な種類があり、腸内環境の改善や免疫力アップ、美肌やダイエット、アレルギー症状の緩和など、さまざまな健康効果が期待できます。発酵の過程で生まれる善玉菌や乳酸菌、酵素、ビタミン類は、体内のバランスを整え、日々の体調管理や美容にも役立ちます。

一方で、発酵食品は過剰摂取による腸内ガスやおなら、塩分の摂りすぎ、アレルギーや消化トラブルなどのリスクもあるため、毎日少量ずつ継続して摂取することが大切です。市販品と自家製の違いを理解し、衛生管理や保存方法にも注意を払いましょう。また、発酵食品は食品ロス削減や保存性の向上、栄養改善といったSDGsの観点からも注目されています。

日々の食卓に発酵食品を無理なく取り入れ、相性の良い食材と組み合わせたり、なるべく生の状態で摂る工夫をすることで、家族の健康維持や美容、持続可能な食生活の実現に役立てることができます。発酵食品の基礎知識と効果的な取り入れ方を知り、毎日の暮らしに活かしていきましょう。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS