えるぼしは、企業が女性活躍推進に本気で取り組んでいる証として国から認定される制度です。働き方改革やダイバーシティ経営の推進が叫ばれる中、えるぼし認定を取得することで企業イメージや採用力の向上、公共調達や融資での優遇など多くのメリットを得られます。

一方で、「申請の流れが難しい」「どんな書類が必要?」「維持管理は大変?」など、取得を目指す際には分かりづらいポイントも少なくありません。

本記事では、えるぼし認定の概要から現状の企業数、メリット、認定基準、申請ステップ、よくある疑問までをわかりやすく徹底解説。忙しい担当者でも安心して実践できる、最新情報と実務ノウハウをまとめました。

えるぼし認定とは?

えるぼし認定は、女性活躍推進法にもとづき、企業が女性の活躍を積極的に推進していることを証明する制度です。厚生労働省が定めた認定基準を満たした企業は「えるぼし認定企業」として認定され、企業の公式サイトや採用ページ、広報資料でも認定マークを使用できます。

認定は複数段階あり、各段階ごとに採用や継続就業、労働時間など五つの項目における達成度が求められます。えるぼし認定取得を目指す企業は、一般事業主行動計画の策定や、女性活躍に関する情報公開といった要件も満たす必要があります。

えるぼし認定は、会社の社会的評価や信頼度向上にも寄与し、女性活躍推進・ダイバーシティ経営の象徴的な制度です。加えて、認定の取得は人材確保や公共調達の優遇措置など、さまざまなメリットにつながります。

女性活躍推進・ダイバーシティ経営の促進が目的

えるぼし認定の大きな目的は、女性活躍推進とダイバーシティ経営の実現にあります。企業が女性の採用・登用・職場定着に積極的に取り組み、多様な働き方を尊重する環境づくりを進めることで、組織の活力や競争力が高まります。えるぼし認定を取得することで、女性がキャリアを築きやすい企業づくりが評価され、職場全体の雰囲気も向上します。

ダイバーシティ経営とは、性別や年齢、国籍、価値観、ライフスタイルの異なる多様な人材を積極的に受け入れ、その相乗効果を経営や現場に活かす経営姿勢です。こうした多様性の尊重は、企業に新たな視点や発想をもたらし、イノベーション創出や問題解決力の強化につながります。

多様なバックグラウンドを持つ人々が協働することで、市場や顧客の多様なニーズへ柔軟に対応できるようになり、結果として企業の持続的な成長や社会的信頼性も強化されます。

えるぼし認定とくるみん認定の違い

えるぼし認定とくるみん認定の違いは、目的が異なります。

えるぼし認定は働く女性が働きやすい環境を整えることが目的であるのに対して、くるみん制度はこの先の未来を担う子どもたちが健やかに育つ環境を整備することが目的です。

くるみん制度では、子育てと仕事の両立ができるように職場環境を整えているという証明になります。対してえるぼし認定は、子どもの有無は関係なく女性が働きやすい環境になるよう整えている職場に対して付与されるものです。

えるぼし認定を取得するメリット

えるぼし認定取得には様々なメリットがあります。次に主な利点を詳しく解説します。

企業イメージ向上

えるぼし認定を取得した企業は「女性活躍推進」に前向きな姿勢を示していると社会から認知されます。公式認定マークの活用で企業イメージが向上し、信頼感やブランド力の強化につながります。

採用や広報の場面でも、えるぼし認定企業としてのアピールは大きな差別化ポイントとなります。

えるぼし認定を取得しているということが消費者に伝わるだけで、女性からすると企業のイメージが向上します。女性が活躍している企業であることが消費者に伝えられるため、女性からの支持も得られます。

他にも取引先からの評価や評判も良くなるため、企業の価値も向上することが期待できます。

人材確保

えるぼし認定を取得することで、女性の活躍を推進する職場環境であることをアピールできます。

多様な働き方を尊重する企業と認知され、女性や若手の求職者の信頼を得やすくなります。優秀な人材が集まりやすくなり、離職防止や組織全体の活性化にもつながります。

えるぼしを取得しているということは、社員のワークライフバランスが保たれているという証拠にもなるため、女性だけでなく男性も安心して働ける職場であるという証明になります。

ハローワークなどでの求人票にもえるぼしの認証マークは掲載されるので、より優秀な人材の確保に繋がります。

公共調達や融資での優遇

えるぼし認定企業は、公共調達時や都市銀行などからの融資において優遇を受ける場面があります。

認定企業は女性の活躍推進に積極的な姿勢が評価され、えるぼしを獲得しているだけでも他社との差別化ができるため、行政や金融機関から信頼を得やすくなります。

結果として事業の拡大やビジネスチャンスの拡大、新規プロジェクトの資金調達など、企業活動の幅を広げやすくなる点も、大きなメリットです。

広報・採用活動での活用

えるぼし認定は、公式マークを企業の採用サイトやパンフレット、SNSなど多様な広報媒体でアピールできる強みがあります。

認定企業であることが就職・転職希望者からの信頼につながり、女性だけでなく多様な人材の採用活動でも有利に働きます。認定はブランディングでも有用です。

求人票にも掲載できるので、採用活動にもアピールできる点もメリットです。女性はもちろん男性でもワークライフバランスを重視している人にとっては、プラスな印象を持ってもらえます。

えるぼし認定の現状

えるぼし認定制度を巡る現状はどうなっているのでしょうか。認定企業数の推移や業種ごとの特徴、規模別の傾向などをもとに、取得状況の実態や広がりについて解説していきます。

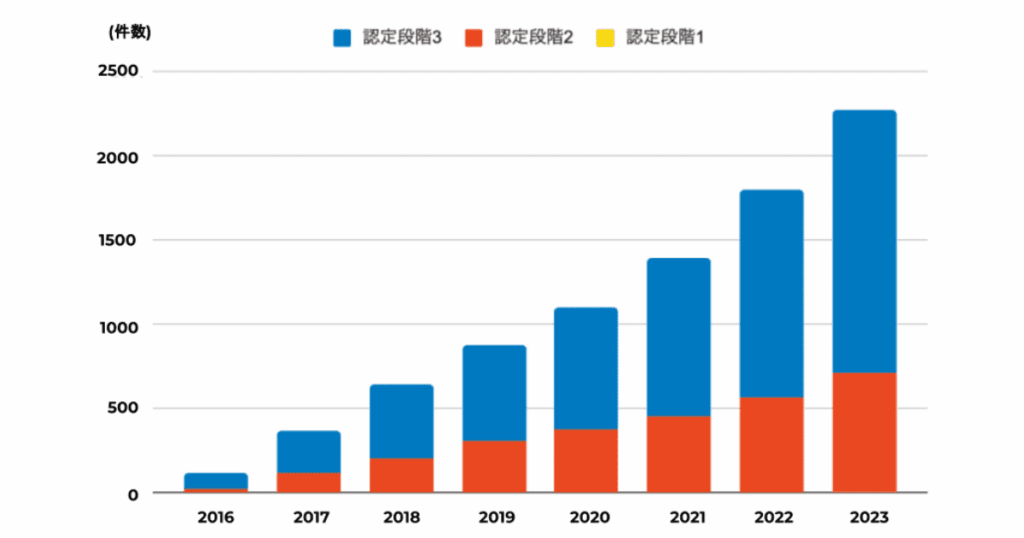

えるぼし認定企業数の推移と取得状況

えるぼし認定の取得企業数は、制度開始から右肩上がりで増加しています。制度創設直後の2016年5月末時点では全国で認定企業数は74社のみでしたが、働き方改革や女性活躍推進への社会的関心の高まりを背景に、2023年には2,800社を突破しています。

その後も中小企業を中心に取得が広がり、2025年1月末時点で3,300社以上がえるぼし認定を取得しています。

全企業(常用雇用数101人以上)に占める取得率は約5%前後とされていますが、公共調達での加点措置やブランド力向上などのメリット認知の広がりにより、認定率は今後さらに上昇が予想されています。

最高位の「プラチナえるぼし」は2020年から新設され、2025年7月現在で全国約3,490社の認定えるぼし企業のうち、83社がプラチナえるぼし認定を取得しています。プラチナえるぼしは、女性活躍実績が特に優秀と認められた企業にだけ付与される最上位認定です。

都市部を中心に認定事例が多い一方で、地方や中小企業では認知度やリソース不足から取得率がやや低い傾向も残っています。今後は自治体・商工会議所による支援や制度普及が進み、さらに多様な業種・企業規模での取得拡大が期待されています。

参考:女性の活躍推進企業データベース|トップ

参考:女性活躍推進法に基づく えるぼし認定 プラチナえるぼし認定の ご案内

業種別の認定傾向

えるぼし認定の取得は、これまで主にサービス業や医療・福祉、情報通信、製造業など幅広い業種で進んでいます。特にサービス業や医療関連では女性従業員比率が高く、女性活躍推進への取り組みが早い段階から進められてきたこともあり、認定企業の割合が多い傾向があります。

一方、建設業や運輸業などは女性比率自体が低く、取得企業数は少なめですが、最近は多様な働き方を推進する意識の高まりから、これらの業種でもえるぼし認定取得が進みつつあります。業種ごとに女性の活躍状況や社内体制が異なるため、自社の強みや課題を把握しながら、えるぼし認定の取得に取り組む企業が増えています。

規模別の認定傾向

えるぼし認定の取得は、当初は大企業による取得事例が目立ちました。大企業は人事・労務部門や申請リソースが豊富で、各種データの整備や申請プロセスにも慣れているため、短期間で複数段階認定や「プラチナえるぼし」取得に至る例も多数見られます。一方で、中堅・中小企業や地方企業では、実務を担う担当者が限られていたり、日々の業務に加えて認定申請の準備を進める負担が大きいという課題があります。人的リソース不足や認定制度に関する情報格差、書類作成や数値集計に不慣れな場合などが、申請のハードルになるケースも多いです。

しかし近年では、女性活躍推進や人材確保の競争が強まっていることから、中小企業でも自社の働きやすさや多様な人材の受け入れをアピールするため、認定取得の動きが拡大しています。

えるぼし認定の認定基準

えるぼし認定を得るために、企業が満たすべき認定基準について、ここから詳しく解説していきます。

えるぼし認定の5つの評価基準

えるぼし認定を取得するために必要な評価基準は5つあります。ここからそれぞれ解説します。

採用

5つの評価基準の一つである「採用」は、えるぼし認定の重要なポイントです。女性の採用比率や応募者に対する女性割合など、企業の採用段階での男女バランスが評価対象となります。職種別における女性比率が高いほど加点となり、多様な人材を受け入れる姿勢がアピールできます。採用基準をクリアすることで、えるぼし認定企業としての信頼性もさらに高まります。

継続就業

えるぼし認定における「継続就業」は、女性が長く安定して働き続けられる環境が整っているかを評価する基準です。具体的には、女性労働者の平均継続勤務年数が男性の7割以上であること、または女性の継続雇用割合が男性の8割以上であることが求められます。さらに、産業ごとの平均値を参照し基準を満たすかどうかも確認されます。これらの条件をクリアすることで、女性の定着率や職場環境の充実度をアピールでき、えるぼし認定企業として評価されます。

労働時間等の働き方

えるぼし認定の「労働時間等の働き方」評価基準は、長時間労働の抑制と働き方改革の実践度を測るものです。直近の事業年度において、雇用管理区分ごとに毎月の法定時間外労働と法定休日労働の合計時間が全て45時間未満であることが必要です。これにより、社員が無理なく働き続けやすい環境を整えている企業であると認められます。多様な働き方やワークライフバランス推進にもつながる重要な評価指標です。

管理職比率

えるぼし認定の評価基準「管理職比率」では、直近の事業年度において管理職に占める女性の割合が産業ごとの平均値以上であること、または直近3事業年度で課長級に昇進した女性の割合が男性の8割以上であることが求められます。女性の昇進・登用を積極的に進める企業体制がアピールポイントとなり、ダイバーシティ推進の象徴的なポイントです。

多様なキャリアコース

多様なキャリアコースの評価基準では、女性が多様な雇用形態やキャリアパスを選択できる環境づくりが問われます。具体的には、直近3事業年度で「女性の非正社員から正社員への転換」「キャリアアップとなる区分間の転換」「過去在籍女性の正社員再雇用」「30歳以上女性の正社員採用」などの実績が必要です。大企業は2項目以上(非正社員がいれば転換を必須)、中小企業は1項目以上の実績が求められます。

えるぼし認定の3つの認定段階

えるぼし認定には3つの認定段階が設けられており、企業が満たしている基準の数によって段階が決まります。1段階目は5つの評価基準のうち1~2項目をクリアした企業、2段階目は3~4項目を満たした場合、そして3段階目はすべての基準をクリアしている企業が認定されます。各段階は、厚生労働省が定める認定マークの星の数で表現され、段階が上がるにつれ、社外からの信頼性やブランディング効果も大きくなります。

未達成の項目がある場合は、行動計画に沿った改善の取り組み実施や情報公開も必要です。これにより、段階ごとに女性活躍推進への取り組み状況が可視化され、企業の成長や社内外からの評価向上にもつながります。

<えるぼし認定段階>

| 認定段階 | 基準の充足数 | 特徴・備考 |

|---|---|---|

| ★★★(3段階目) | 5つすべて満たす | 最上位認定。女性活躍の模範となる企業に付与される |

| ★★(2段階目) | 3~4項目の基準充足 | より高いレベルの女性活躍推進を実現している企業 |

| ★(1段階目) | 1~2項目の基準充足 | 初期段階で女性活躍推進の取り組みを開始した企業 |

えるぼし認定の申請の流れ

えるぼし認定の取得には、段階的な手順と必要な書類準備が求められます。ここでは申請までの具体的な流れを、各ステップごとに分かりやすく解説します。

1.自社の状況把握・課題分析

えるぼし認定申請の第一歩は、自社の女性活躍状況の現状把握です。具体的には、女性の採用・昇進・離職率、管理職比率などのデータを漏れなく収集・整理し、定量的な現状分析を行います。よく見つかる課題には女性管理職の少なさや離職率の高さなどがあり、これらは数値データだけでなく現場ヒアリングもあわせて整理・明確化しましょう。

評価基準との差を可視化し、優先改善ポイントを抽出することが効果的な行動計画策定のコツです。

2.一般事業主行動計画の策定・届出

えるぼし認定のためには、女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、都道府県労働局に届出を行う必要があります。行動計画には計画期間や具体的な数値目標、目標達成のための具体策とそのスケジュールを盛り込むことが求められます。策定した計画は必ず社内で周知し、外部にも公表します。届出は郵送や持参、最近では電子申請も可能となっています。

行動計画は企業が女性活躍や働き方改革にどのように取り組むのかを明示する重要な書類です。

3.行動計画の社内外公表

えるぼし認定の申請に必要な一般事業主行動計画は、策定後に社内外への公表が義務づけられています。まず社内では、社内掲示板やメール、イントラネット等を活用して全従業員に行動計画をしっかり周知します。

次に社外への公表は、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」への掲載や自社ホームページで公開する形が一般的です。応募者や社会全体への透明性が高まり、企業のイメージアップや人材確保にも寄与します。公表日や記録を残しておくことも、申請時に重要な書類要件となります。

4.女性の活躍に関する情報公開

えるぼし認定の申請では、女性の採用率や継続就業率、管理職比率など、客観的なデータを社内外に公表することが求められます。公開は申請時だけでなく、毎年1回以上の更新が義務づけられており、常に最新で正確な情報を維持する必要があります。

内容の信頼性確保のため、データの整合性や更新時期をチェックし誤りのない管理・公開を徹底しましょう。公開先としては自社ホームページや厚生労働省の女性の活躍推進企業データベース等が一般的です。

5.えるぼし認定の申請

えるぼし認定の申請は、策定した一般事業主行動計画に基づき、申請書類を労働局に提出して行います。提出方法は、郵送や窓口持参だけでなく、電子申請(e-Gov)にも対応しています。添付が必要な書類は、行動計画の詳細や女性活躍に関する実績データなどです。審査では書類の正確性や、実績データに裏付けがあるかが重視され、これが認定の可否を左右します。

申請後は労働局による審査が実施され、認定が下りると通知されます。認定取得後は社内外へのアピールも可能となり、企業として女性活躍推進に積極的であることを証明できます。

6.認定取得後の公表・情報更新

えるぼし認定を取得した後は、毎年1回以上「女性の活躍推進企業データベース」で企業の実績や取り組み状況を更新・公表することが義務付けられています。この更新を怠ったり、基準未達の状態が2年以上続くと認定が取り消される恐れがあるため、定期的かつ正確な情報公開が必要です。

認定マークを自社ホームページや採用パンフレット、SNS、プレスリリースなど社外向け広報媒体で積極的に活用し、女性活躍推進への取組み実績や姿勢を外部にアピールしましょう。社内向けにも、認定取得の意義説明や働き方改革、女性向けキャリア支援・交流企画を継続し、従業員の声を施策に反映することで、持続的な職場改善とダイバーシティ推進が実現します。

えるぼし認定の取得における問題点

えるぼし認定の取得には多くのメリットがある一方で、企業ごとに制度の理解不足、申請手続きの複雑さ、人的リソースの不足など、いくつかの課題も見受けられます。ここからは、現場で直面しやすい問題点や取得の際に注意すべきポイントについて具体的に解説していきます。

認知度不足と情報格差

えるぼし認定の取得における大きな問題点のひとつが「認知度不足と情報格差」です。最新の調査によれば、従業員数100人未満の企業では約6割以上が「えるぼし認定」の存在自体を知らず、申請対象の中小企業・地方企業ほどこの傾向は顕著です。また「認定によるメリットを感じない」という声も規模に関係なく多く、特に小規模事業者では情報の入手機会が限られることから申請までの障壁が高くなりがちです。

大企業に比べて情報リソースや支援体制の格差が、結果として申請・取得の地域差・規模差にもつながっています。認定の社会的価値や取得メリットが十分伝わっていないことが、取得推進のさらなる課題といえるでしょう。

参考:100人~299人規模の企業でも一般事業主行動計画を作成した割合が7割以上に ――厚生労働省が女性活躍推進法の浸透状況に関する調査結果を公表

中小企業や地方企業の取得ハードル

えるぼし認定取得にあたって、中小企業や地方企業が直面する主なハードルは「リソース不足」と「情報格差」です。

中小企業では専任の人事担当者が少なく、日常業務と並行して認定のための準備を進めることが難しい場合が多いです。地方の企業では、専門家や支援サービス、認定取得企業の事例情報などの入手機会が都市部に比べて限られる傾向にあります。また、一般事業主行動計画の策定・届出そのものが負担に感じられたり、制度の内容やメリットが十分に理解されず「他社の動向を様子見する」という意識も根強く残っています。

さらに、業務量や体制的な制限から、書類作成・数値管理・公開対応といった各ステップごとの実務負担も障害となります。

こうした課題克服のためには、自治体や厚生労働省・労働局による情報提供や取得支援、他企業とのネットワークづくりなど、外部リソース活用も積極的に検討することが有効です。

えるぼし認定取得の課題への対策

えるぼし認定取得においては、さまざまな課題が企業の前に立ちはだかります。ここからは、認知度向上や情報取得のしやすさ、申請手続きの簡素化といった現場で役立つ具体的な対策について紹介し、成功へのポイントを整理していきます。

えるぼし認定の認知向上と情報提供の強化

えるぼし認定取得の課題を解決するためには、まず認知度向上と情報提供の強化が不可欠です。厚生労働省や地方自治体、労働局では、制度内容や成功事例、申請の具体的な流れを紹介するセミナーや説明会、オンライン資料の拡充が進んでいます。また、「女性の活躍推進企業データベース」や自治体の公式サイト、事例集などを活用することで、申請検討中の企業も他社の取り組みや成功ノウハウに容易にアクセスできる環境が整っています。中小企業向けの無料相談窓口やプチコンサル制度、専門家派遣などサポート体制も拡充されており、自社の状況に合った情報や支援内容を得やすくなっています。

認定取得のメリットや具体的なステップを分かりやすく発信することで、「えるぼし」自体の価値や社会的評価がより多くの担当者に伝わり、安心して申請に一歩を踏み出せる環境が整いつつあります。

申請プロセスの簡素化

えるぼし認定取得の支援策として、申請プロセスの簡素化が進んでいます。厚生労働省や都道府県労働局は、現状分析から行動計画策定、情報公表、申請までのフローを分かりやすく解説したガイドや支援ツールを提供しています。申請書類や実績データの記載例、チェックリストが充実し、初めて申請する企業でも手順に従って漏れなく準備できる環境が整っています。最近では、電子申請(e-Gov)による提出やオンライン上での情報公開も普及し、わざわざ窓口に出向く必要がないなど、物理的・時間的負担が軽減されています。

さらに、女性活躍推進アドバイザー制度や専門家による無料相談も拡大しており、複雑な工程や疑問が生じた場合もサポートを受けながら円滑にすすめられる体制が強化されています。民間のコンサルティングや業務可視化ツールの活用事例も増加し、申請準備の効率化・省力化が期待されています。

えるぼし認定のサポート

ここからは厚生労働省や労働局などの公的な相談窓口に加え、取得支援サービスなど実践的に活用できるサポート体制について解説し、申請や継続運用時の不安解消・効率化に役立つ情報をご紹介します。

厚生労働省・労働局の相談窓口

えるぼし認定取得における大きな支援が「厚生労働省・都道府県労働局の相談窓口」です。申請準備や制度内容に関する相談は、全国の労働局雇用環境・均等部(室)で受け付けており、対面・電話・メール・オンライン相談など多様な窓口が設けられています。まずは自社の現状や課題分析、行動計画策定方法、申請書類の記載ポイント、実績データの集め方、情報公開対応まで不明な点を無料で相談できます。さらに、厚生労働省や各自治体主催のセミナーや説明会で最新情報や他社事例を学べるほか、申請ステップごとの支援・アドバイスや、専門家派遣、書類作成支援なども提供されています。

こうした公的サポートを活用すれば、初めてでも余計な負担を感じることなく、安心してえるぼし認定取得にチャレンジ可能です。

取得支援サービス・情報提供サイト

えるぼし認定取得へ向けたサポート体制は年々充実しており、公的機関や民間サービスが連携して多様な支援を提供しています。厚生労働省の「女性活躍推進法特集ページ」や「両立支援のひろば」では、認定までの流れや必要書類、最新法改正情報、よくある質問などの資料が無料で公開されています。加えて、「女性活躍推進アドバイザー」によるオンライン・訪問相談や、自治体主催の無料セミナー、相談会も積極的に開催されており、担当者が気軽に疑問や課題を相談できる環境が整っています。

民間ではTRIPORTなどが「えるぼし認定取得支援サービス」を提供し、課題整理から行動計画作成、書類サポート、無料診断、専門家によるWEB面談までワンストップで後押ししてくれるサービスも登場しています。初回面談や診断、メール・電話での問い合わせは多くが無料で、安心して一歩を踏み出せる体制が広がっています。

えるぼし認定のよくある質問

えるぼし認定に関して多く寄せられる質問について、よくある疑問点をまとめて分かりやすく解説します。

1. えるぼし認定の申請は電子申請(e-Gov)でも可能ですか?

えるぼし認定の申請は、電子申請(e-Gov)を利用して行うことが可能です。電子申請を活用することで、郵送や窓口持参よりも事務手続きの時間や労力を大幅に削減でき、迅速な処理が期待できます。e-Govで申請する際は、事前に電子証明書の取得および利用者登録を済ませておく必要がありますが、書類の不備確認や進捗管理もオンライン上で完結できるため、遠方の企業でも手軽に手続きを進めることができます。

オンライン申請環境の拡充により、初めての担当者でも安心して申請に取り組めるのが大きなメリットです。

2. えるぼし認定取得後に取り消されることはありますか?

えるぼし認定取得後も、定められた基準を満たし続けることや、毎年の実績更新・情報公開義務を怠らないことが求められます。もしも2年以上連続で情報公開を行わなかったり、女性活躍推進の基準を満たせなくなった場合は、認定が取り消される可能性があります。

認定の取り消しは企業の社会的信用やイメージ低下につながるリスクがあるため、毎年の報告・更新作業や社内の取り組みの継続がとても大切です。認定を維持するためには、制度改正や運用ルールにも留意し、常に最新情報を確認しながら責任ある体制で女性活躍推進を続けましょう。

3. えるぼし認定の更新や実績公表の頻度はどれくらいですか?

えるぼし認定の更新や実績公表は、原則として毎年1回以上行うことが義務付けられています。女性活躍の状況や行動計画の進捗、職場環境の改善内容などのデータを年次ごとに整理し、「女性の活躍推進企業データベース」などの公式システムで公表します。

定期的な情報発信が認定の継続条件となっており、もし2年以上公表を怠ると認定が取り消される場合があります。毎年しっかりと進捗・実績をまとめて公開し続けることが、えるぼし認定を維持し続けるためには重要となっています。

4. 申請書類でよく間違えやすいポイントは何ですか?

申請書類でよく間違えやすいポイントには、記載内容の不備や誤字脱字、必要書類の添付漏れがあります。特に一般事業主行動計画の数値目標や施策に具体性がなく、実績データと整合性が取れていないケースが多く見受けられます。

また、電子申請の場合にはファイル形式の不一致や提出期限を正しく把握しきれないミスも散見されます。提出直前には、書類のダブルチェックや内容の照合を必ず実施し、不明点があれば厚生労働省や労働局の相談窓口、専門家への相談もおすすめです。丁寧な準備と確認が、スムーズなえるぼし認定取得への近道です。

5. えるぼし認定とくるみんとの違いは?

えるぼし認定とくるみん認定は制度の目的が異なります。えるぼしは女性活躍推進を軸とし、女性の採用や継続就業、管理職比率、キャリアコースの多様化などの基準を満たす企業が対象です。

一方、くるみん認定は「子育てサポート企業」としての証で、育児休業取得の促進や職場復帰支援、仕事と家庭の両立支援策の充実度が評価対象となります。どちらも従業員や社会からの企業イメージ向上に役立ちますが、認定の評価ポイントや取得基準が異なるため、自社の方針や重点化したい取り組みに応じて活用できます。なお、二つの認定は排他的でなく、両方の取得も可能です。

まとめ

えるぼし認定は、女性活躍推進と企業ブランディングを両立できる重要な認定制度です。社内の現状把握から始まり、一般事業主行動計画の策定・届出、社内外への公表や実績の定期的な情報公開といったプロセスを順を追って進めることで、企業の成長と信頼性向上を実現できるでしょう。

認定の取得や維持にあたっては、厚生労働省や労働局のサポート、無料相談や支援サービスの活用も大きな助けとなります。

認定企業ならではの採用力やイメージアップ、公共調達や融資での優遇など、多くのメリットを最大限に活かし、働きやすい職場づくりと次世代のロールモデル創出を目指しましょう。専門用語や制度運用に不安がある場合も、相談窓口や支援サイトを活用しながら、確実にキャリアアップと企業価値向上につなげていくことが大切です。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS