ディスカリキュリアは算数や数の理解に著しい困難を示す発達特性です。「算数の宿題になると元気がなくなる」「計算がどうしてもできない」という悩み、ディスカリキュリアの特性かもしれません。

この記事では、ディスカリキュリアの発達支援、診断方法と具体的な対策・支援策を紹介します。周囲の理解やサポートで、苦手克服・自信回復を目指し、将来の可能性を広げられます。

ディスカリキュリアとは?

ディスカリキュリアとは、知的な発達に遅れがないにもかかわらず、数の概念の理解や計算、算数・数学的な推論に著しい困難を抱える特定の学習障害の一つです。

具体的には、数の大小を直感的に把握できない、簡単な四則演算を習得するまでに非常に時間がかかる、時計の読みや時間の計算が苦手、金銭の扱いに戸惑うといった特徴が見られます。

この困難は一時的な算数嫌いや単なる努力不足ではなく、脳の情報処理機能に関わる特性が原因とされています。そのため「教え方を変えればすぐ克服できる」といった単純な問題ではなく、継続的なサポートが重要です。

ディスカリキュリアは見た目では分かりにくく、本人の努力不足と誤解されやすいため、正しい理解と周囲の支援が不可欠な状態といえます。

ディスカリキュリアと他の学習障害との違い

ディスカリキュリアは「算数や数学の学習に特化した困難」を示す点が特徴ですが、ほかの代表的な学習障害と混同されることも少なくありません。

まずディスレクシア(読字障害)との違いですが、ディスレクシアは文字を正確に読み取れない、単語が逆さに見える、文章をスムーズに書けないといった「文字の処理」に関する困難が中心です。

一方、ディスカリキュリアは「数の大小や順序の理解」「四則演算の習得」「数量的な推論」など数や計算に関する領域のみに深刻な困難が見られるのが大きな違いです。

ADHDは集中力が続かない、不注意からミスを繰り返す、衝動的に行動してしまうといった認知行動上の特性が学習全般に影響を与えます。

それに対しディスカリキュリアは「集中できない」ことが根本原因ではなく、数の概念や計算処理そのものが脳の認知特性によって難しいという本質的な壁が存在しています。

同じ「学習につまずきやすい」状態でも、その背景と特徴は大きく異なるため、適切な理解と切り分けがとても重要です。

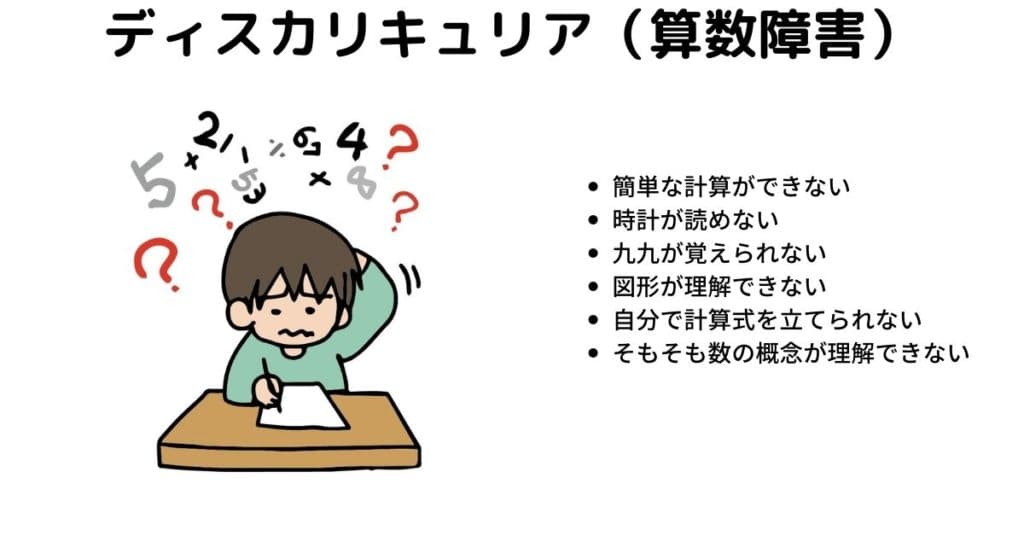

ディスカリキュリアの主な症状

ディスカリキュリアには、数の理解や計算処理に関する特有の困難が表れます。症状は個人差がありますが、代表的なものを以下にまとめます。

- 数の大小や順序を直感的に理解できない

- 繰り上がりや繰り下がりを伴う計算に極端に時間がかかる

- 時計の読みや時間の計算が苦手

- お金の金額やお釣りの計算が難しい

- 授業のスピードについていけず、算数への苦手意識が強くなる

上記の症状にについて詳しく解説していきます。

数の認識ができない

数の認識ができない点は大きな症状の一つで、主に数の大小や順序を直感的に認識できない点は、ディスカリキュリアの主な症状の一つとして挙げられます。

数字を覚えていられないので計算も難しいですし、大小も曖昧だったりするため、日常生活でも負担になってしまうことが多いのが特徴です。

数字は計算だけでなく、クレジットカードの番号であったり診察券の番号であったり、日常で数字を使って作業する機会は意外と多く、ディスカリキュリアの人にとっては難しく感じる場面も多々あります。

計算ができない

ディスカリキュリアの主な症状としてもっともわかりやすいのは、計算ができない点です。小さな数の計算であっても繰り上がりや繰り下がりがあると躓いてしまって、うまく計算できない場合があります。

また計算の中でも苦手意識が高いとされている九九も、覚えられない場合があります。そのため単純な計算でもできずに計算機を使用しなければ、答えが出せない場合も多々あります。

生活が困難になってしまう

数が認識できない・九九が覚えられない・簡単な計算も暗算でできない・数を覚えていられないといったディスカリキュリアの主な症状は、すべて生活に直結していることなので、生活が困難になってしまいます。

特に困るといわれるのは、時間の計算です。時計の認識もできない場合もあるので、約束の時間を決めても今が何時で何時までにどうしたらいいのか、考えるのが難しくなってしまい早く着きすぎたり、遅刻してしまったりと社会生活が難しくなってしまうことも十分に起こりえます。

これらの症状は、単なる算数嫌いや努力不足とは異なり、脳の認知機能の特性によるものとされています。

例えば、数の大小関係を直感的に掴めないために1から10まで順序よく数えられず、計算に取り組む際に基礎的な部分でつまずくことがあります。

日本のディスカリキュリアの現状

日本でもディスカリキュリアは決して珍しいものではありませんが、社会的な認知度や診断体制はまだ途上です。次の章では、その認知度や診断の現状について掘り下げて解説します。

認知度と診断の現状

2022年の文部科学省の調査によれば、学習障害全体の子どもの割合は約4.5%と推定されていますが、ディスカリキュリア(算数障害)はその中でも特に一般社会や教育現場での認知度が低い状態にあります。

そのため、保護者や教師が子どもの困難に気付くまで時間がかかりやすく、診断や支援の開始が遅れるケースが多発しています。

診断体制についても課題が多く、日本国内でディスカリキュリアを診断できる医療機関は、大学病院の発達外来や小児神経科、児童精神科など限られた施設にしか存在しません。

そのため、専門医の不足や地域による受診体制のばらつきが大きく、初診まで数ヶ月から1年以上待つケースもあるのが現状です。 診断基準も完全に統一されていないため、地域や医療機関によって判定基準や診断方法に違いが残っており、正確な判定や早期支援につながりにくくなっています。

認知度や診断体制の課題は、困難を抱える子どもとその家族への支援の遅れに直結しています。

参考:ディスカリキュリア(算数障害)とは? | 全国地域生活支援機構

参考:“診察まで半年” “待機中に状態悪化も” 児童精神科で何が? | NHK | WEB特集

日本におけるディスカリキュリアの発症率

日本において、ディスカリキュリア(算数障害)の発症率を示す信頼性の高い大規模データは現時点で限定的ですが、欧米をはじめとした諸外国では一般人口の5%〜7%程度にディスカリキュリアの特性を持つ人がいると報告されています。

日本国内でも、学習障害(LD)全体の児童は約4.3~4.5%とされていますが、そのうちディスカリキュリア単体で困難を抱える割合は欧米と同程度と考えられています。これは一般的な小学校の1クラスに1人から2人はディスカリキュリアの傾向を持つ子がいる計算となり、決して珍しいものではありません。

一方で、個別の正確な発症率把握には今後より精緻な日本独自のデータ収集・研究が求められています。また、認知度の低さや診断体制の課題もあり、実際には見過ごされているケースも少なくないのが実情です。

世界のディスカリキュリアの現状

世界のディスカリキュリアの現状を見ていきましょう。

世界のディスカリキュリアの罹患率

世界でもディスカリキュリアの人は意外と多く、約3~7%が罹患しているといわれていますが、国によっても調査方法によっても異なるため一概にはいえません。

ただ実際に数値に表れているよりも、罹患している人は多いと予測されています。ディスレクシアと呼ばれる識字障害と同数程度はいるのでは、と考えられています。

実際に診断されている人は、ディスレクシアに比べても圧倒的に少なく、ディスカリキュリアの生きづらさにもつながっています。

世界のディスカリキュリアへの対応・解決への動き

ディスカリキュリアは、世界でもまだまだ認知が浅く診断されること自体が稀です。そのため、数字に弱い人というレッテルを張られてしまったり、ひどい場合は知的障害と診断されてしまいより生活が難しくなってしまうこともあり得ます。

ディスカリキュリアの解決への動きは、世界的にも盛んとは言い切れません。

しかし英国などでは、英国ディスレクシア協会が啓蒙活動を行っています。まずは世界中に数字が苦手なディスレクシアという病気があるということをより多くの人に知ってもらう必要があります。

ディスカリキュリアの原因と発症メカニズム

ディスカリキュリアは、脳の認知機能や遺伝的素因、幼少期の学習環境など多くの要因が複雑に関わって発症します。ここからは、具体的な原因や発症メカニズムの詳細を解説します。

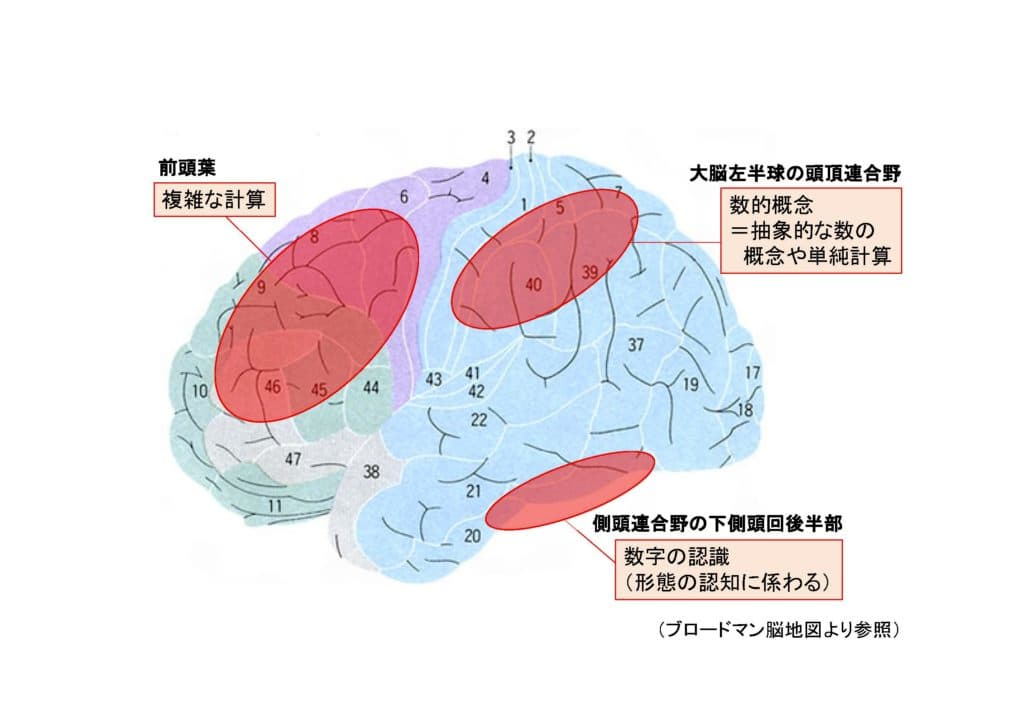

脳の認知機能の特性

ディスカリキュリアは、ただ算数が苦手というわけではなく、脳の認知機能の発達特性と強く関連しています。最新の脳科学研究では、頭頂葉にある「頭頂間溝」や前頭前野など、数処理や数量の認識、数の概念形成を担う脳領域の構造や働きに特徴的な違いがあることが示されています。

fMRI(機能的磁気共鳴画像診断)などによる調査では、数を見るときに活性化する脳の部位が通常よりも少なかったり、活動が弱く現れる傾向が確認されています。

また、短時間で情報を保持し操作する「ワーキングメモリ」や、目標のために計画・判断・実行を行う「実行機能」も、ディスカリキュリアを持つ人では弱いことが多いとされています。

具体的には、暗算中に数字を一時的に覚えておくのが苦手だったり、複雑な計算の手順を順序立てて進めることに困難を感じます。

さらに、ディスカリキュリアは遺伝的要因が発症のリスクと関わることも近年の研究で示されていますが、単一の遺伝子に起因するわけではありません。

複数の遺伝子と環境要因が複雑に関与し合ってこの特性が発現すると考えられており、幅広い個人差や発現のしかたが存在します。

遺伝的要因

ディスカリキュリアには遺伝的な要素が関与していることが、近年の研究で明らかになっています。ただし、これは単一の遺伝子の働きだけで発症するものではなく、複数の遺伝子と環境要因が複雑に組み合わさることで発現すると考えられています。

兄弟や親子で算数の困難が見られるケースもありますが、生活習慣や教育環境など外的な要素も大きく影響します。現代の遺伝学では、「特定の遺伝子がある=必ず発症」という単純な構造ではなく、いくつもの遺伝的因子が絡み合い、成長過程の中で環境要素が加わって発症リスクが高まる仕組みとされています。

実際の支援や診断では、遺伝的背景を参考にしつつ、家庭環境や学習体験も含めた広い視点でアプローチすることが重要です。

幼少期の学習経験

ディスカリキュリアの特性がどのように表れるかには、幼少期の環境や初期の学習経験が大きく影響します。

例えば、親子で数遊びをしたり、具体的な物を数える体験、積み木やブロックといった遊びを通じて数量や空間認識に触れる機会が少ないと、初期の数概念の発達が不十分になり、ディスカリキュリア傾向が強く現れる場合があります。

また、小さなつまずきが早期に見逃されたまま放置され、個別の理解度に応じた指導を受けられないと、算数への遅れが慢性化し「学習性無力感(どうせ自分はできない…とあきらめてしまう気持ち)」を招くリスクも高まります。

このような環境要因は障害を新たに「引き起こす」というより、生まれ持った認知特性がどのように日常生活や学習で表面化するかに深く関与しているといえるでしょう。

ディスカリキュリアがもたらす問題点

ディスカリキュリアは、本人や家族に学習面・心理面・社会生活にさまざまな問題をもたらします。次章では、誤解や精神的負担、支援体制の課題など具体的な影響について掘り下げます。

誤解や偏見による本人・家族への負担

ディスカリキュリアに対しては、「努力不足」「怠けているだけ」「ただの算数嫌い」「親の教育が悪い」といった根強い誤解や偏見が社会に存在しています。

このような誤解は、本人に強い劣等感や自己肯定感の著しい低下、無力感を生じさせる要因となり、周囲との孤立やいじめに発展することもあります。また、親も「自分の育て方に問題があるのでは」と自責の念にとらわれ疲弊しやすく、教師からも不適切な指導や評価が行われることで、子ども・家庭の精神的負担が重くなります。

誤った認識は診断や支援へのアクセスを阻む原因にもなっており、正しい情報発信や社会全体の理解が必要です。

精神的な影響と自己肯定感の低下

ディスカリキュリアのある子どもは、何度やっても解けない・理解できないという体験が重なり、達成感や成功体験を得ることが難しくなります。

その結果、周囲と自分を比較して「自分は劣っている」と強く感じ、自己肯定感が著しく低下する傾向があります。算数や数学への苦手意識が高まるだけでなく、学習全般やその他の挑戦にも消極的になり、学習意欲の減退や自信の喪失につながります。

不安や抑うつが増し、不登校や引きこもりといった問題へと発展するケースも見られます。

適切な診断・支援の不足

発達障害やディスカリキュリアにおいて、診断・支援体制の不足は大きな問題を生じています。

特に「発達障害グレーゾーン」の場合、診断が確定しないために必要な支援を受けられず、社会生活や学校生活での困難さが増しやすくなります。

また、専門医や診断体制の不足、医師の過重負担が診断の遅れや正確性の低下の要因となっており、早期発見や適切な支援につながりにくい現状です。このような状況が、本人と家族双方の負担をさらに大きくし、長期的な生きづらさをもたらしています。

教育現場の人員不足と知識不足

教育現場では、ディスカリキュリアに関する人員や専門知識の不足が大きな課題となっています。通常学級の一斉指導では、個別の特性に合わせた支援が行き届かず、特にディスカリキュリア傾向のある子どもは理解が追いつかないまま放置されてしまうことが少なくありません。

また、ディスカリキュリアに特化した教材や指導法も十分に普及していないため、そのまま困難さが慢性化しやすい実態があります。

教師自身も一般的な算数指導法では改善が見られず、個別対応に行き詰まりやすい上、専門的な知識が不足していて適切な助言や連携が難しいと感じるケースが増えています。このような教育現場の課題が、本人の学習機会や成長の妨げとなっているのです。

今すぐできるディスカリキュリア対策

ディスカリキュリア対策は、日常生活でできる実践的な工夫や支援によって、苦手意識の軽減と成功体験の積み重ねを促せます。ここからは、身近な環境で実践できる具体的な方法を紹介します。

家庭でできる毎日の工夫

家庭で取り入れやすいディスカリキュリア対策として、生活の中で自然に数字や量に触れる場面を増やすことが有効です。例えば、買い物の際に一緒に金額を数えたり、お小遣い帳をつけることで数字への親しみを育てる方法があります。

料理の準備では、材料の重さや数を一緒に測り、量感覚を養う工夫もおすすめです。カレンダーで日付を確認したり、時計を一緒に読むことで時間や日付への理解を深めることができます。

トランプやすごろくなど数字を使う遊びを積極的に取り入れることで、楽しみながら数の感覚を広げることができるでしょう。

生活の中で役立つトレーニング方法

ディスカリキュリアの対策では、日常の遊びや生活体験を通して数や計算に自然に親しむことが大切です。

階段を上るときに段数を一緒に数えたり、洗濯物をたたみながらペアを作ることで数や分類の感覚が養われます。スーパーで合計金額を予想したり、車のナンバープレートで数字遊びをしたりするのもおすすめです。

身近なものを使って「数当てクイズ」をしたり、食卓で人数分のお箸を配る・残り数を考えるなど、日常の中で無理なく続けられるアイデアが、算数への苦手意識を軽減する第一歩となります。

早めの受診・相談のすすめと目安

算数や計算への苦手意識や困難が、学校や家庭で継続的に見られる場合は早めの受診が推奨されます。

例えば、学年が上がっても改善が見られない・同年代と比べて極端に算数に苦手感が強い・本人が「できない」「わからない」と強いストレスや自信喪失を感じている場合は、発達支援センターや児童精神科などの専門機関への相談を検討しましょう。

日常生活や学習面で不安や困りごとが積み重なる場合も、早めに専門家に相談し、適切な診断・支援につなげることが大切です。

ディスカリキュリアへの支援策

ディスカリキュリアへの支援は、本人の特性や理解度、生活環境に合わせてさまざまな方法が存在します。次の章では、教育現場・家庭・専門機関ごとの具体的な支援策やポイントを詳しく紹介します。

教育現場での専門研修と啓発活動

教育現場では、発達障害やディスカリキュリアなど学習障害についての専門的な知識や指導方法を学ぶための教員向け研修プログラムが実施されています。

特別支援教育の現場では、こうした専門研修を通じて配慮・対応力が高まっています。教員養成課程でも、発達障害の特性・対応・教材開発を扱う専門科目が設けられており、指導現場で活かせる知識の習得が進んでいます。

また、現役教員が参加できる学習会や啓発講演会も各地で開催され、最新の教育手法や支援事例が学べる機会が増えています。

個別支援計画(IEP)の活用

個別支援計画(IEP)は、ディスカリキュリアを持つ子どもたち一人ひとりの困難さや認知特性に応じた具体的な目標や支援内容を設定し、継続的にサポートするための仕組みです。

IEPにより、本人のつまずきに合わせて柔軟に支援が行えるため、個々に合った目標設定や学習課題の調整が可能となります。また、保護者が主治医や学校と連携してIEP作成に積極的に関わり、家庭と学校双方で支援方針をすり合わせることも重要です。

IEPは定期的に見直し・進捗確認を行い、関係者全員で子どもの成長を支える環境づくりに役立ちます。

早期診断体制の整備と専門機関との連携

ディスカリキュリアの支援では、小児科や児童精神科、自治体の発達支援センターなど専門医療機関が全国的に整備され、正式な診断やサポートを受けやすい環境が整いつつあります。

診断の際は問診や知能検査、発達検査を中心に、学校や家庭での学習履歴や困難さも総合的に評価されるのが一般的です。さらに、心理士・教員・医師など多職種が連携して子どもへの理解を深め、より適切な支援体制に結び付けていく仕組みが整っています。

自治体の発達支援センターや学校現場との連携も強化されており、家庭・医療・教育が一丸となって子どもの学びと成長をサポートできる体制づくりが進められています。

ICT教材や視覚的支援の導入

近年、ディスカリキュリア支援の現場では、タブレット端末やデジタル教科書、音声読み上げ・文字拡大・ハイライト機能など、ICT機器を活用した多様な支援の導入が進んでいます。

また、積み木や図形を使った数感覚トレーニングなど、視覚的な教材やツールが数学的な概念を直感的に理解するためのサポートに役立っています。こうしたICTや視覚教材の活用により、子どもの認知特性や苦手領域に合わせて柔軟な学習方法を提供することが可能となり、算数への苦手意識を和らげ、主体的な学習機会を広げる効果が期待されています。

家庭と学校の連携によるサポート体制

ディスカリキュリアの支援では、学校で合理的配慮の実施や個別指導計画(IEP)の作成が進められており、子ども一人ひとりの困難さに応じた柔軟な対応が求められます。

家庭では日常生活の中で数や計算に触れる機会を増やし、学校現場では個別の理解ペースに合わせ教材や指導法の工夫、ICT機器の活用など、柔軟な体制づくりが求められます。

保護者向けのセミナーやワークショップの開催、家庭訪問や電話連絡、面談などを通じて、家庭・学校間での情報共有や支援方針のすり合わせも積極的に推進されています。

学校側は保護者の悩みや家庭での様子を深く理解し、家庭でも普段からできる具体的なトレーニング方法や学習環境の工夫をアドバイスすることが大切です。こうした連携を通じて、子どもの学びや自信回復を家庭と学校が一体となって支える体制が広がっています。

ディスカリキュリアのよくある質問

ディスカリキュリアに関する疑問や不安を抱える方も多いでしょう。ここでは、診断・支援・大人の困難など、現場でよく聞かれる質問についてわかりやすくお答えします。

Q1.ディスカリキュリアの診断はどこで受けられる?

ディスカリキュリアの診断は、小児科・児童精神科・自治体の発達支援センターなど専門医療機関で受けられます。

診察の流れとしては、問診による現状把握や行動観察、心理検査や発達検査、知能検査、算数能力を評価する標準化された検査などが複合的に実施されます。複数の専門職が連携して包括的な評価が行われることが多いです。

Q2.大人でも診断は受けられますか?年齢制限はありますか?

ディスカリキュリアの診断に年齢制限はなく、大人でも診断を受けることが可能です。

診断は小学生以降が多いですが、幼児期や大人になってからでも受けられます。大人の場合は、子どもの頃からの困りごとや、生活・仕事での困難さをもとに診断されるケースが多いのが特徴です。

Q3.ディスカリキュリアは治りますか?

ディスカリキュリアは脳の認知機能による発達特性であるため、根本的な「治療法」はありません。しかし適切な支援やトレーニング、具体物を用いた体験学習によって、算数や数の概念への理解は少しずつ伸ばすことができます。

成功体験を積み重ねたり、子どもの好みや興味に合わせた支援を継続することで、苦手意識の軽減や生活上の困難の克服につながる可能性が広がります。

Q4.ディスカリキュリアと他の発達障害(ADHDやディスレクシアなど)は併発しますか?

ディスカリキュリアは、ADHD(注意欠如・多動症)やディスレクシア(読み書き障害)など他の発達障害と併発する場合もありますが、必ずしも全員にみられるわけではありません。

複数の特性が重なる場合、それぞれに合った支援や工夫が必要です。個別の診断とともに、包括的なサポート体制が重要となります。

Q5.大人になっても困難は続きますか?

ディスカリキュリアは大人になっても完全に消えることは少なく、日常生活で困りごとを抱える可能性があります。とくに家計管理や税金の理解、数字を扱う仕事などは難しいと感じる人も多いでしょう。

ただし、適切な支援や環境調整により、日常生活や仕事での困りごとを軽減しながら自分らしい生活を送ることは十分可能です。

まとめ

ディスカリキュリアは、単なる努力不足や怠慢によるものではなく、脳の認知特性が背景にある「発達特性の一つ」であり、誰にでも起こりうる困難です。

早期発見と早期支援が何より重要であり、家庭だけでなく学校・地域・社会全体が理解し、協力して支える体制づくりが不可欠です。

個々の特性を尊重した工夫やサポートが、子どもの自信と可能性を広げます。数字に戸惑うことなく、その秘めたる才能を伸ばせる社会を目指して、共に歩みを進めましょう。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS