うつ病は、現代社会において誰にでも起こり得る心の病です。気分の落ち込みや意欲の低下、眠れない、食欲がないといった症状が続くと、日常生活に大きな影響を及ぼします。

しかし「気のせい」「甘え」と誤解されやすく、適切なサポートを受けられないまま苦しんでいる人も少なくありません。本記事では、うつ病の症状や診断方法、原因、回復のきっかけなどをわかりやすく解説します。早期に気づき、正しい知識を持つことが回復への第一歩です。

うつ病とは?

うつ病は、心のエネルギーが大きく低下し、日常生活にも支障をきたす精神疾患の一つです。一時的な落ち込みとは異なり、脳内の神経伝達の働きが乱れることで、感情や思考、行動にさまざまな不調が現れます。

主な症状としては、気分が重く沈んだり、何をしても楽しいと感じられなかったりすることが挙げられます。加えて、眠れない、食欲がわかない、疲労感が抜けないといった身体の不調もよく見られます。

うつ病は「気分の落ち込み」が長期化して生活に深刻な影響を与える段階にまで進行した状態です。また、うつ病のなかには、気分が異常に高ぶる「躁状態」をともなうタイプもあり、症状のあらわれ方には個人差があります。

続く項目では、「うつ状態」と医学的な「うつ病」の違い、そして主な種類について解説します。

「うつ状態」と「うつ病」の違い

「うつ状態」と「うつ病」は混同されがちですが、実は明確な違いがあります。

| 項目 | うつ状態 | うつ病 |

|---|---|---|

| 定義 | 一時的な気分の落ち込みや意欲の低下 | 医学的な診断が必要な精神疾患 |

| 持続期間 | 数日〜2週間程度で改善することが多い | 2週間以上継続し、慢性化する傾向がある |

| 原因 | ストレス、環境の変化、体調不良など | 脳内の神経伝達物質の乱れなどが主因 |

| 症状の範囲 | 主に感情面の変化(憂うつ、無気力など) | 感情、行動、身体、認知機能に及ぶ多様な症状 |

| 日常生活への影響 | 一時的に作業効率が下がることはある | 仕事・家庭・対人関係などに深刻な支障が出る |

| 治療の必要性 | 十分な休養やストレス緩和で回復可能 | 医療機関での専門的治療が必要 |

うつ状態とは、気分が落ち込んだり、やる気が出なかったりする一時的な心理状態を指します。ストレスや環境の変化、体調不良などがきっかけとなり、誰にでも起こり得るもので、数日〜数週間で回復することが一般的です。

一方で、うつ病は医学的な診断が必要な精神疾患です。症状が2週間以上持続し、日常生活に大きな支障をきたしている場合は、うつ病が疑われます。たとえば、「朝起きられない」「食欲がわかない」「何をしても楽しくない」「自分に価値を感じられない」といった状態が続くのが特徴です。さらに、身体の不調や集中力の低下、睡眠障害も伴うことが多く見られます。

なお、うつ状態とうつ病は連続したものと考えられており、初期のうつ状態が長引くことで「うつ病」に進行するケースもあります。そのため、違いを理解し、早期に対応することが大切です。気分の落ち込みが続く場合は、まずは身近な人に相談することや、専門機関でのチェックを検討することが望まれます。

単極性うつ病

単極性うつ病とは、うつ病の中でも最も一般的なタイプで、気分が一方向に落ち込む特徴があります。躁状態(気分が高揚する状態)を伴わず、抑うつ状態が長期間続くことが主な症状です。持続的な無気力、自己否定感、不眠、食欲の低下などが見られ、日常生活に大きな支障をきたします。

うつ病症状の中でもこのタイプは、自分の感情や行動をコントロールできなくなりやすく、仕事や人間関係に悪影響を与えることがあります。原因はストレス、ホルモンバランスの乱れ、遺伝要因などが複合的に関係しているとされます。

双極性障害

双極性障害は、うつ病と躁状態を繰り返す精神疾患で、感情の波が激しいのが特徴です。気分が高揚する躁状態と、落ち込むうつ状態を交互に経験します。

双極Ⅰ型

双極Ⅰ型は、うつ病と躁状態を繰り返す双極性障害の一種で、躁状態が特に激しいことが特徴です。過度な自信や多弁、睡眠時間の減少、衝動的な行動などが見られ、社会生活に大きな支障をきたすこともあります。

うつ状態も深刻で、入院が必要になるケースもあります。適切な診断と治療によって、症状の安定を目指すことが大切です。

双極Ⅱ型

双極Ⅱ型は、軽躁状態とうつ状態を繰り返すタイプの双極性障害です。軽躁状態は双極Ⅰ型の躁状態ほど激しくなく、気分が高揚し活動的になる反面、本人や周囲が異常と気づきにくいのが特徴です。しかし、うつ病症状は重く、長期間続くことが多いため、単極性うつ病と誤診されやすい点に注意が必要です。

ラピッドサイクラー

ラピッドサイクラーは、1年に4回以上の躁・うつの気分の波を繰り返す双極性障害のタイプです。変化のスピードが早く、本人も周囲も気分の浮き沈みに振り回されがちです。診断が難しく、単極性うつ病との区別がつきにくいこともあります。適切な薬物療法と心理的サポートが重要です。

参考:うつ病とは – 原因、症状、治療方法などの解説 | すまいるナビゲーター | 大塚製薬

参考:1 うつ病とは:ご存知ですか?うつ病|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト

参考:【精神科医監修】うつ病とうつ状態(抑うつ状態)の違いとは?症状や治療法、受診した方がいいケース | かもみーる

参考:うつ状態(抑うつ状態)と、うつ病

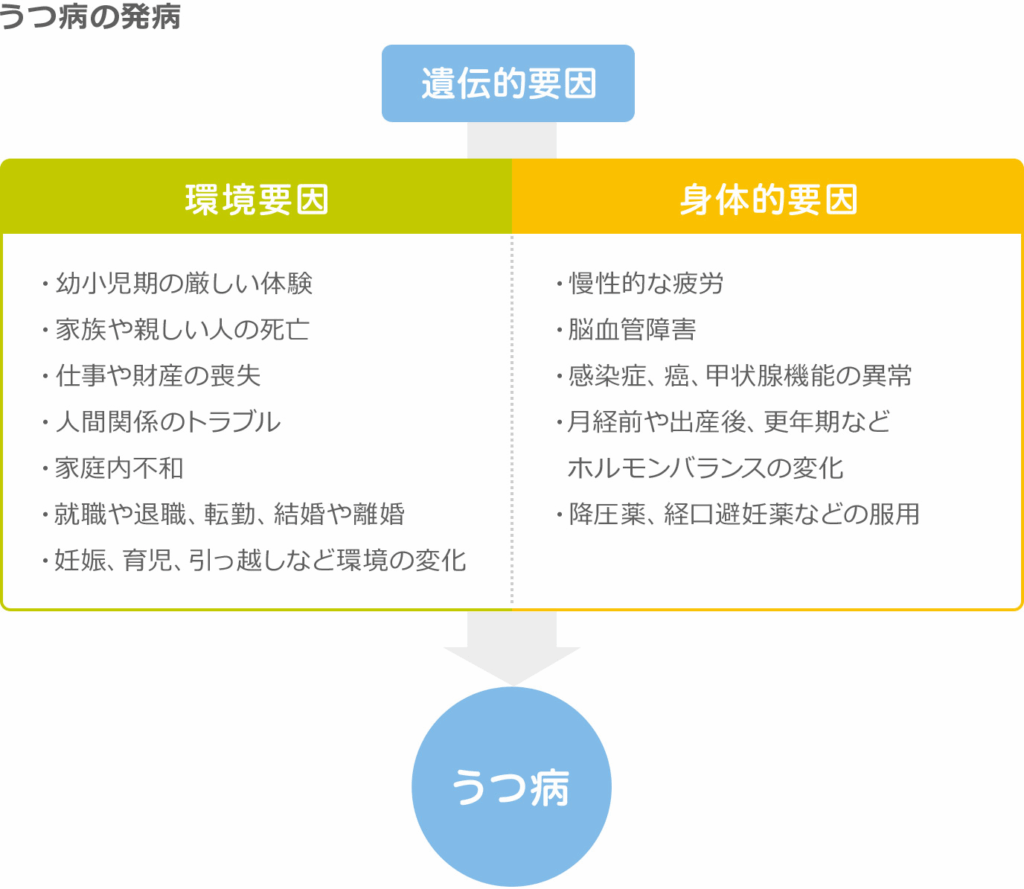

うつ病を発症する原因

うつ病を発症する背景には、さまざまな原因が複雑に絡み合っています。

ストレスの多い環境や身体の不調、さらには遺伝的な要素まで、多岐にわたる要因が影響していると考えられています。

環境要因

うつ病の原因のひとつに、職場や家庭、学校といった日常的な環境の影響があります。人間関係のトラブル、過度なプレッシャー、孤独感、過労などが積み重なることで、心身が慢性的なストレス状態に陥り、うつ病を発症するリスクが高まります。

特に完璧主義な人や責任感が強い人ほど、環境要因による影響を受けやすい傾向があります。生活環境を見直すことが、うつ病の予防や改善の大きなきっかけとなることもあります。

身体的要因

うつ病の発症には、脳内の神経伝達物質のバランスの乱れが深く関与しています。特に、セロトニンやドーパミン、ノルアドレナリンの不足は気分の低下や無気力を引き起こす原因となります。

また、ホルモンバランスの変化や慢性的な睡眠不足、甲状腺機能の異常、持病による影響なども身体的な要因として挙げられます。身体の不調が続くと精神面にも影響が及びやすいため、体調の変化には早めの対処が大切です。

遺伝的要因

うつ病は遺伝的な影響も関係するとされており、家族にうつ病の既往がある場合は発症リスクが高まることが知られています。特に一親等内にうつ病患者がいると、その影響を受けやすい傾向があります。

ただし、遺伝がすべての原因ではなく、環境要因や性格傾向と組み合わさって発症するケースがほとんどです。遺伝的要因があっても、早期の理解と予防的ケアで発症リスクは下げられると考えられています。

参考:精神保健医療福祉の現状等について

参考:うつ病 原因や症状、治療方法などを解説 | サワイ健康推進課

参考:うつ病の原因はなんですか? | 八王子メンタルクリニック

参考:うつ病とは – 原因、症状、治療方法などの解説 | すまいるナビゲーター | 大塚製薬

参考:うつ病経験者206名に聞きました。うつ病のきっかけは「○○関係」が第1位 | 株式会社manabyのプレスリリース

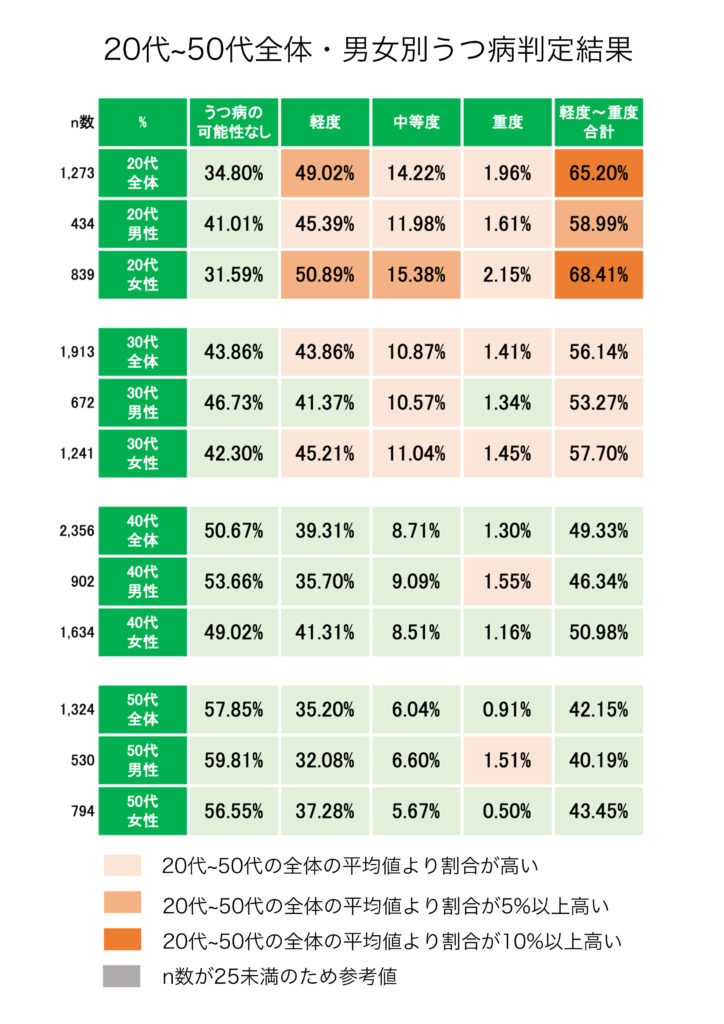

うつ病を発症している人の割合

近年、うつ病を抱える人の数は年々増加しており、私たちの身近な問題となっています。厚生労働省の調査によると、日本ではおよそ15人に1人が一生のうちに一度はうつ病を経験するとされており、決して珍しい病気ではありません。とくに20代〜50代の働き盛り世代での発症が多く、社会的な役割や責任が増える中で、心身への負担が蓄積されやすいことが背景にあります。

また、コロナ禍以降は孤立感や将来への不安などから、若年層や女性を中心に症状を訴える人も増えています。

うつ病患者数が増えている原因

近年、うつ病の患者数は増加傾向にあります。その背景には、社会全体のストレス増大や人間関係の複雑化、働き方の変化があります。また、「うつ病」という病気への理解が深まり、診断率が上がったことも一因です。さらに、SNSやネット社会の影響で他人と比較しやすくなり、自己肯定感の低下や孤独感を感じやすい環境も関係しています。

こうした多様な要因が重なり、うつ病を発症する人が増えているのが現状です。

就職・結婚・引越しなどのライフスタイルの変化によるもの

うつ病患者が増えている原因として、就職や結婚、引越しといったライフスタイルの大きな変化が挙げられます。ライフスタイルの変化は、大きな環境の変化を伴うため、精神的ストレスが強まりうつ症状を発症しやすくなってしまいます。

就職をして上司や先輩からの期待や責任感、結婚や引っ越しで知らない土地での孤独感などが重なってしまうことが原因で、うつ病となってしまうことがあります。就職や結婚、引っ越しなど生活が一変するタイミングでは、特に心のケアが重要です。

こまめに友人や家族と連絡を取ったり、新しい土地で友人を作ってみるなど変化を受け入れることも、うつにならないためには重要になります。

職場・学校・家庭などでの環境ストレスによるもの

うつ病患者が増えている原因として、職場や学校、家庭といった日常的な環境で受けてしまうストレスが、うつ病の発症に深く関与していることも挙げられます。

職場での過剰なプレッシャーや上司や部下との人間関係の悩み、同僚などがおらずに孤立してしまうといったストレスがかかる状況が積み重なることで、心が限界に達しやすくなります。

また家庭という普通は安らげる場所での慢性的なストレスは、心身のバランスを崩す大きな要因となります。家庭でのストレスは、休まる場所がないため学校や職場でのストレスよりも強くダメージとして蓄積してしまうことが考えられます。

親・親族からの遺伝によるもの

うつ病は家族内に同じ疾患を持つ人がいる場合、うつ病の発症リスクが2~3倍に高まることが研究で示されています。遺伝率は30%~50%で、少し高い程度ですが、特に血のつながりが強い親や兄弟がうつ病を経験していると、遺伝的な要因が影響してしまうことがあります。

ただし、家族にうつ病がいるからといって必ずうつ病を発症するということではありません。うつ病の発症は遺伝だけでなく、育った環境やストレスの感じ方など複数の要素が複雑に関係しています。

病気・怪我による身体的な影響

うつ病を発症する原因として、大きな病気やケガを経験した後は、身体だけでなく心にも大きなストレスがかかりPTSDとなってしまう場合もあります。

長期の療養や身体の不調が続くことで、無力感や不安が募り、精神的につらくなってしまいうつ病の発症リスクが高まることがあります。慢性的な痛みや体調不良も、精神的な消耗を引き起こす原因となりうつ病が発症してしまう可能性が高まります。

大切な人との別れや喪失によるもの

うつ病を発症する原因として、最も身近に起こりやすいのが親しい人との死別や離別です。強い悲しみや喪失感を引き起こし、うつ病の原因となることがあります。

特に肉親や兄弟、恋人など心のよりどころを失うことで感情のバランスを崩し、自己価値の低下や無力感につながるケースが少なくありません。

また事故や急病などで心の準備もできないまま、急なお別れを経験してしまうと大きな心の傷となりうつ病を発症してしまいます。身内や大切な人の死でできた大きな傷は、時間の経過とともに癒えることもありますが、長い期間立ち直れずに深く心に影響を及ぼす場合もあるため注意が必要です。

うつ病の症状

うつ病になると、心や体、日常の行動にさまざまな変化があらわれます。本人が気づかないうちに周囲から「以前と違う」と思われることも少なくありません。

心に現れる症状

うつ病では、気分の落ち込みや不安感、無気力といった心の症状が特徴的です。「何をしても楽しくない」「自分には価値がない」といった自己否定的な思考が強まり、些細なことで涙が出たり、将来に希望が持てなくなることもあります。

これらはうつ病の初期症状として現れることが多く、見過ごすと症状が悪化する可能性もあるため注意が必要です。

身体に現れる症状

うつ病では、身体にもさまざまな不調が現れます。

代表的な症状としては、慢性的な疲労感、眠れない・寝すぎるといった睡眠障害、食欲の低下や過食、頭痛や腹痛、肩こりなどがあげられます。これらは単なる体調不良と見過ごされやすく、うつ病のサインとして気づきにくいこともあります。心と体は密接につながっているため、身体の違和感が続く場合は注意が必要です。

行動に現れる症状

うつ病の人は、日常の行動に変化が見られることがあります。たとえば、身だしなみを気にしなくなる、外出や人との関わりを避ける、これまで好きだった趣味への興味を失うといった傾向です。また、仕事や家事に対して意欲がわかず、先延ばしや放棄してしまうこともあります。

これらの行動変化は、心身のエネルギーが極端に低下しているサインともいえます。

うつ病の初期症状と顔つき

うつ病の初期症状は、気分の落ち込みや意欲の低下だけでなく、表情や顔つきにも現れることがあります。たとえば、目の輝きが失われ無表情になる、口角が下がっている、常に疲れたような印象を与えるといった変化です。

このような変化から、周囲が気づくきっかけになることもあります。また、動作が遅くなったり、まばたきの回数が減るといった微細な変化も初期症状のひとつです。本人は自覚しにくいため、早期発見のためには周囲の気づきや観察が重要です。

こうした顔つきの変化は必ずしもすべての人に現れるわけではありませんが、行動や言動とあわせて注意深く見ることで、うつ病のサインを見逃さずに済むことがあります。

うつ病の診断方法

うつ病かもしれないと思ったとき、どこでどのように診断を受ければよいのか不安になる方も多いでしょう。ここでは、診断の手段や受診先について紹介します。

オンライン診断でチェックする

うつ病の可能性を手軽にチェックする方法として、オンライン診断があります。厚生労働省や医療機関、専門サイトなどが提供しており、質問に答えるだけでうつ病の傾向を把握できます。ただし、あくまで自己判断の目安であり、正確な診断には医師の受診が必要です。

ネットの「うつ病診断テスト」を活用する

インターネット上には、簡単に自己チェックができる「うつ病診断テスト」が多数存在します。質問に答えるだけで自分の状態を把握でき、初期症状の気づきに役立ちます。ただし、これらはあくまで参考であり、うつ病の正式な診断は医療機関で行う必要があります。

病院で正式に診断を受ける

うつ病の正確な診断は、精神科や心療内科などの医療機関で医師によって行われます。問診や心理テストを通じて、症状の経過や程度を客観的に評価し、適切な治療方針が立てられます。

精神科

うつ病の正式な診断を受けるには、精神科の受診が基本です。精神科では、専門の医師が問診や評価スケールを用いて症状を総合的に判断し、うつ病かどうかを診断します。適切な治療や薬の処方も受けられます。

心療内科

心療内科では、心理的なストレスが原因で現れる身体の不調とうつ病の関係を重視して診断を行います。精神科よりも受診のハードルが低く感じられ、初診に選ばれることも多いです。身体と心の両面からサポートを受けられます。

うつ病を抱える人たちに向けた支援策

うつ病を抱える人たちに向けた支援策をご紹介します。

公的な支援制度

うつ病を抱える人達に向けて、公的な支援策が用意されています。

例えばうつ病は心療内科や精神科に通院する必要がありますが、向精神薬や診察代は3割負担でも高くついてしまう場合が多いです。そこで利用できるのが、自立支援医療制度です。

自立支援医療制度を利用すれば窓口での支払いが1割になるため、障碍者手帳は発行しなくても、自立支援医療制度のみ利用しているという人も数多くいます。

他にも健康保険に入っていれば傷病手当金が受け取れたり、障害年金といった制度もうつ病の人が利用できる支援策です。

うつ病の人に向けた相談窓口の設置

精神保健福祉センターやこころの健康相談統一ダイヤルといった、一人で悩んでいるうつ病の人に向けた相談窓口も用意されています。

こころの健康相談統一ダイヤルは、誰であっても匿名の状態で相談ができるので、誰かに話を聞いてほしい、今すぐ苦しさを理解してほしいといった場合に、連絡してみることをおすすめします。

いきなり電話をするとなるとうつ病の人にとっては、かなりハードルが高いと感じてしまうかもしれませんが、まずは話せなくてもかけてみてもいいかな、と思えたタイミングでかけてみましょう。

うつ病を発症している方にやってはいけない行動・私たちにできること

うつ病を抱えている人に接する際、良かれと思ってかけた言葉や行動が、かえって相手を傷つけてしまうことがあります。大切なのは、相手の気持ちや状態を理解し、適切な距離感と関わり方を知ることです。

やってはいけないこと

うつ病の人に対して、無意識に取ってしまう言動が相手を深く傷つけてしまうことがあります。たとえば「がんばって」などの励ましや、「他の人はもっと大変だよ」といった比較は避けるべきです。また、沈黙や感情に対して否定的な反応をすることも、うつ病症状を悪化させる可能性があります。

専門家でない限り、医療的な助言や診断を行うのも控えるべきです。本人の状態を理解しようとする姿勢が何よりも大切です。

相手の行動や言葉・感情に対して否定的な言葉をかける

「そんなことで落ち込むなんておかしいよ」「考えすぎだよ」など、相手の感情や行動を否定する言葉は避けるべきです。うつ病の人は自分を責めていることが多く、否定の言葉は自己肯定感をさらに下げてしまう恐れがあります。理解と共感を意識しましょう。

「がんばれ」「元気だせ」などの励ましの言葉をかける

「がんばれ」や「元気だして」は、一見優しい言葉に思えますが、うつ病の人にとっては心の負担になることがあります。既に限界まで頑張っている場合が多く、無理を強いるように感じさせてしまうのです。共感や安心感を与える言葉を選ぶことが大切です。

比較してプレッシャーをかける

「○○さんは頑張っているのに」などと他人と比較する言葉は、うつ病の人にとって強いプレッシャーとなります。自分を責める気持ちをさらに深めてしまい、症状を悪化させる恐れがあります。本人のペースや状態を尊重する対応が求められます。

叱責や責任の追求をする

「なんでできないの?」「ちゃんとしてよ」などの叱責や責任の追及は、うつ病の人をさらに追い詰めてしまいます。自責の念が強まることで、症状が悪化する恐れがあります。まずは相手の苦しみを理解し、非難ではなく寄り添う姿勢が大切です。

うつ病に関する医療的アドバイスを無許可で行わない

専門的な知識や資格がないまま、薬や治療法に関するアドバイスをするのは危険です。間違った情報で症状が悪化するリスクもあります。医療的な判断は必ず専門機関や医師に委ねましょう。信頼できる情報源への誘導が大切です。

「甘えているだけ」と決めつけ

「甘えているだけ」といった決めつけは、本人の苦しみを否定する言葉です。うつ病は心の病であり、意思や性格の問題ではありません。このような言葉は、本人の自己否定感を強め、さらに症状を悪化させてしまう恐れがあります。理解ある対応を心がけましょう。

返事の催促をする

「ちゃんと返事して」「どう思ってるの?」などの返事の催促は、うつ病の人にとって大きな負担になります。思考や感情の整理が難しい状態では、言葉にすること自体が困難な場合もあります。沈黙や無反応も、その人なりのサインであることを理解し、無理に答えを求めない姿勢が大切です。

私たちにできること

うつ病の人に対して大切なのは「支える姿勢」です。まずはうつ病に関する正しい知識を持ち、相手の気持ちに寄り添うことが基本です。アドバイスよりも、じっくり話を聞く ことを意識しましょう。無理に励ましたり、正論をぶつけることは避け、安心できる存在として見守ることが支援になります。

また、小さな家事の手助けや体調の変化に気づくことも重要です。支える側も自分自身の心のケアを忘れず、無理なく関わることが、長期的なサポートにつながります。

うつ病について知る

うつ病は心の病であり、単なる気分の落ち込みとは異なります。正しい知識を持つことで、本人への理解が深まり、適切な支援が可能になります。うつ病の症状や原因、回復の経過などを学び、誤解や偏見をなくすことが、支える第一歩です。

話を「聞く」ことを大切にする

うつ病の人にとって、「話を聞いてくれる存在」は大きな支えになります。相手の気持ちを否定せず、共感を持って耳を傾けることが重要です。解決策を提示するよりも、安心して話せる環境を整えることで、少しずつ心を開いてくれる可能性が高まります。

無理に元気づけず寄りそう

うつ病の人には、無理に元気づけようとする言葉が逆効果になることがあります。「元気出して」や「頑張って」はプレッシャーになることも。大切なのは、ただそばにいて寄り添うことです。気持ちを受け止める姿勢が、安心感につながります。

体調や気分の変化を気にかける

うつ病の人は、日によって体調や気分が大きく変動します。普段との違いに気づいたときは、「無理してない?」「今日はどう?」と優しく声をかけることが大切です。さりげなく気にかける姿勢が、安心感と信頼関係を育む支えになります。

責めたり正論を押し付けない

うつ病の人に「それは自分のせいだよ」「もっと○○すべきだった」といった正論を押し付けると、心に深い傷を与えることがあります。責める言葉や理屈よりも、気持ちを受け止める姿勢が回復への支えになります。理解と共感をもって接しましょう。

日常生活の小さな手助けを申し出る

うつ病の人は、日常的な家事や用事をこなすだけでも大きな負担を感じることがあります。「買い物に行こうか?」「ごはん作ろうか?」と、さりげない声かけでサポートを申し出ることが心の支えになります。無理のない範囲で具体的に手を差し伸べることが大切です。

回復まで焦らず見守る

うつ病の回復には時間がかかることが多く、波があるのが特徴です。焦って結果を求めたり、早く元気になってほしいという気持ちを押しつけるのではなく、本人のペースを尊重する姿勢が大切です。変化を急がず、見守り続けることが支えとなります。

自分自身も無理せず支える

うつ病の人を支えるには、まず自分の心身の健康を保つことが大切です。無理を続けると共倒れになりかねません。適度に距離を取り、信頼できる人や専門機関にも頼りながら、自分自身をいたわりつつ支えましょう。長期的なサポートのためにも、自己ケアが欠かせません。

うつ病に関するよくある質問

ここでは、うつ病についてよくある質問と具体的な回答を通して、より理解を深めていきます。

うつ病の一番の原因は何ですか?

うつ病の原因は一つに特定できず、さまざまな要因が複雑に関係しています。たとえば、人間関係のトラブルや仕事上のストレス、過労、季節的な変化などの環境的要因があります。

また、セロトニンやノルアドレナリンなど脳内物質の働きの乱れも、感情や意欲に影響を与える要因とされています。さらに、家族歴や性格傾向(まじめ、完璧主義など)も発症リスクに関与すると考えられています。

鬱になりかけの特徴は?

うつ病の入り口では、自分でも気づきにくい心身の変化が現れます。なんとなく気分が沈む日が続いたり、これまで楽しめていたことに興味がわかなくなったりする状態は要注意です。

また、眠りが浅くなったり、日中の倦怠感が抜けない、物事に集中できないといった変化も見逃せません。人との接触を避けたくなる傾向や、突然涙が出るような情緒の乱れも、初期段階のサインといえるでしょう。

うつ病は自然に回復しますか?

うつ病は放置していても自然に改善することは少なく、むしろ症状が深刻化するリスクがあります。軽度の抑うつ状態であれば、休養や生活環境の見直しで回復する可能性もありますが、明らかなうつ病の症状がある場合には、専門医の診断と治療が必要です。薬物療法やカウンセリングなど、症状に応じた適切な支援を受けることが回復への近道になります。早期の対応が、再発予防にもつながります。

うつ病の人がとる行動はなんですか?

うつ病の人の行動には、普段とは異なる変化が見られることがあります。外出を避ける、仕事や家事に手がつかない、話すのを面倒がるなどの様子が見られることもあります。また、過眠や過食、あるいはその逆に不眠や拒食といった形で身体にも影響が出ます。本人は気力を振り絞って日常をこなしていることも多く、周囲からは異変に気づかれにくいことがあります。

いつもと違う様子を見逃さず、そっと声をかけることが支えになります。

まとめ

うつ病は誰にでも起こり得る心の病であり、そのサインは心や体、行動にさまざまな形で現れます。早期発見と適切な対応が回復への近道となるため、自分や大切な人の変化に気づいたときは、ひとりで抱え込まずに信頼できる情報をもとに行動することが大切です。

自己診断や情報収集も有効な手段の一つですが、可能であれば医療機関での診断を受けることが望まれます。焦らず、少しずつ心を整えていくことが、再び自分らしく過ごす第一歩です。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS