死刑制度は、現代社会において最も議論の分かれる刑罰の一つです。重大犯罪への抑止力や被害者遺族への配慮、社会秩序の維持などの観点から一定の支持を集める一方、冤罪のリスクや人権・倫理上の問題、国際社会からの批判など多くの課題も指摘されています。

世界的には死刑制度を廃止する国が増加し、国際機関も廃止を推奨する流れが強まっていますが、日本では依然として高い支持率が続いています。本記事では、死刑制度の概要や日本における実態、世界各国の状況、制度のメリット・デメリット、賛成・反対の声、そしてSDGs目標16との関係まで、多角的な視点から死刑制度の本質と課題を徹底解説します。

死刑制度とは

死刑制度とは、国家が法律に基づき、極めて重大な犯罪を犯した者に対して「生命剥奪」という刑罰を科す仕組みです。ここでの「生命剥奪」とは、被告人の生命そのものを国家権力によって終わらせることを意味し、刑罰の中で最も重いものとされています。この刑罰には、社会秩序の維持や犯罪抑止、被害者遺族への配慮といった目的がありますが、一度執行されれば取り返しがつかない不可逆性が大きな特徴です。

死刑の種類は国や時代によって異なりますが、現代の日本では絞首刑が唯一の執行方法として採用されています。歴史的には斬首や銃殺、電気椅子、薬物注射などさまざまな方法が存在しましたが、現在は人道的配慮や法制度の変化により、より苦痛の少ない方法が選ばれる傾向にあります。死刑制度の運用には、冤罪防止や人権尊重の観点からも高い慎重さが求められており、社会的な議論が絶えません。

死刑制度の目的

死刑制度の目的は、主に社会の秩序を維持し、重大な犯罪を抑止することにあります。国家が定めた法律に基づき、極めて重大な犯罪を犯した者に対して死刑という最も重い刑罰を科すことで、他の人々に対して犯罪を思いとどまらせる効果が期待されています。また、被害者やその家族の感情に配慮し、社会的な正義を実現するという側面も無視できません。

さらに、死刑制度は社会全体の安全を守るという観点からも導入されています。特に、再犯の恐れが高いと考えられる場合や、社会に与える影響が極めて大きい犯罪に対しては、死刑が最終手段として選択されることがあります。

現代社会においては、死刑制度の目的が単なる報復にとどまらず、社会全体の安全や倫理観、国際的な人権基準とのバランスをどのように取るかが問われています。そのため、死刑制度の目的を多角的に捉え、社会の変化や価値観の多様化に応じて議論を深めていく必要があるでしょう。

死刑制度の国際的な位置づけ

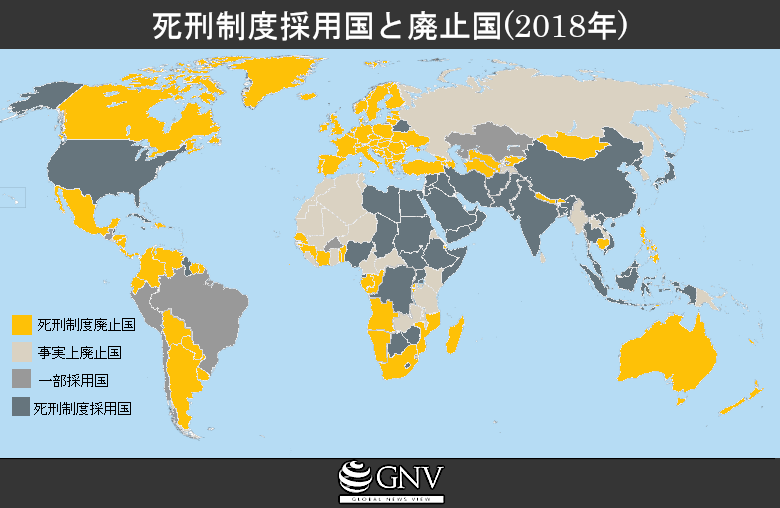

世界的に見ると、死刑制度を廃止する国が年々増加し、2025年時点で約145カ国が法律上または事実上、死刑を廃止しています。これは世界の3分の2以上の国に相当し、国際社会では死刑廃止が主流となりつつあります。特にヨーロッパ諸国や南米、アフリカの一部では、死刑の廃止が人権尊重や生命権の観点から推進されてきました。

一方で、アジアや中東、アメリカの一部など、死刑制度を維持している国も依然として存在します。中国やイラン、サウジアラビア、アメリカ合衆国などは現在も死刑を執行しており、特に中国は世界最多の死刑執行件数を記録しています。また、日本も先進国の中では数少ない死刑存置国であり、国際社会から制度の廃止を求める勧告をたびたび受けています。

国連や欧州連合(EU)などの国際機関は、死刑制度を人権侵害と位置づけ、加盟国に対して死刑廃止やモラトリアム(執行停止)を強く要請しています。国連の「市民的及び政治的権利に関する国際規約」第2選択議定書では、死刑廃止が人間の尊厳や生命権の発展に寄与するものと明記されています。

参考:(社)アムネスティ・インターナショナル日本

参考:最新の死刑統計(2024) : アムネスティ日本 AMNESTY

日本における死刑制度の実態

ここでは、日本の死刑制度はどのように運用され、実際にどんな特徴があるかを解説します。

日本で死刑が適用される犯罪とは?

日本における死刑制度は、極めて重大な犯罪に対して適用される厳格な刑罰です。主に殺人罪や強盗殺人罪など、社会に大きな影響を及ぼす重罪が対象となります。特に複数の被害者が出た場合や、犯行が極めて残忍で社会的に強い非難を受ける場合には、死刑判決が下されることが多いです。また、組織的な犯罪や計画性の高い事件も、裁判所が悪質性を重く見て死刑を選択するケースがあります。

日本の刑法では、死刑以外にも無期懲役や有期懲役といった選択肢がありますが、被害者や社会への影響、加害者の動機や反省の有無など、さまざまな要素を総合的に判断して刑罰が決定されます。死刑制度の運用には慎重さが求められており、裁判員制度の導入以降は一般市民も判断に関わるようになりました。

死刑判決から執行までの流れ

日本における死刑判決から執行までの流れは、極めて慎重に進められています。まず、重大な犯罪に対して裁判所が死刑判決を下しますが、判決が確定するまでには控訴や上告など複数の審理段階が設けられています。被告人や弁護側は、判決に不服があれば高等裁判所や最高裁判所に訴えることができ、最終的に死刑が確定するまでには長い時間がかかることが一般的です。

死刑が確定した後も、すぐに執行されるわけではありません。法務大臣が執行命令を出すまで、受刑者は拘置所で過ごします。執行のタイミングや手続きは厳格に管理されており、執行前には再審請求や恩赦申請の可能性も考慮されます。

少年法と死刑の関係

日本では、未成年者に対する刑事責任を定めた法律として少年法が存在します。少年法は、原則として20歳未満の者を「少年」とし、更生の可能性を重視した処遇を基本としています。そのため、重大な犯罪を犯した場合でも、成人と同じように死刑が適用されるケースは極めて限定的です。特に、18歳未満の少年に対しては、死刑ではなく無期懲役が選択されるのが一般的です。

しかし、18歳以上20歳未満の少年が極めて重大な犯罪を犯した場合には、例外的に死刑が科されることもあります。実際に過去には、18歳や19歳の少年に対して死刑判決が下された事例も存在しますが、その際には社会的な関心が集まり、少年の更生可能性や社会的責任について議論が活発になります。

このように、少年法と死刑制度の関係は、単に年齢だけでなく、犯罪の内容や社会的影響、被害者遺族の感情など多くの要素を考慮して判断されます。死刑制度の問題点や人権の観点からも、少年に対する死刑適用は今後も議論が続く重要なテーマとなっています。

世界の死刑制度の現状

世界の死刑制度の現状を見ていきましょう。

死刑制度廃止の傾向は強いが死刑件数は増加している

世界の現状としてまず挙げられるのは、死刑は廃止の傾向が高まっていることです。2024年12月時点で、死刑を廃止している国は113カ国あります。

死刑を廃止していない国は日本や中国、アメリカを含め55カ国なので、世界全体でみると死刑を廃止している国々の方が多いことになります。

ただ犯罪抑止のためや被害者遺族の感情を考えると、死刑制度はあった方がいいという声も多く聞かれます。

死刑の執行件数は増加傾向にある

世界の流れとしては死刑廃止の動きが強くなっているものの、死刑の執行件数はイランなどで年々増えていて、アムネスティ・インターナショナルによると、2024年にイランでは少なくとも972件の死刑が執行されたと報告されています。

また中国やベトナム、北朝鮮などでは死刑執行の件数は公表されていないため、さらに多くの人が死刑執行されていることがわかります。

世界の流れ的には死刑廃止の傾向にあるものの、国によっては死刑制度をなくす可能性が低い国も多々あり、死刑執行件数自体は増えていることを考えると、今後も死刑自体は増加する可能性が高いとみられています。

死刑制度のある国と廃止した国

世界には死刑制度を維持している国と廃止した国があります。

| 死刑制度の有無 | 代表的な国 |

|---|---|

| 維持している国 | 中国、アメリカ、イラン、サウジアラビア、日本、インド、インドネシア、シンガポール |

| 廃止した国 | フランス、ドイツ、イギリス、イタリア、カナダ、オーストラリア、南アフリカ、アルゼンチン、ウルグアイ |

ここでは、その違いを詳しく見ていきます。

死刑制度を維持している国

死刑制度を維持している国は、中国、イラン、サウジアラビア、アメリカ、日本など世界で55カ国程度あります。これらの国の多くでは、殺人や薬物犯罪、テロなど重大犯罪に対して死刑が適用されており、執行方法は絞首刑、銃殺、薬物注射などさまざまです。死刑執行件数の推移を見ると、2022年は世界全体で883件以上、2024年は前年比32%増と大幅に増加し、2015年以降で最も多い年となりました。

特にイラン、イラク、サウジアラビアでの執行数が急増したことが要因です。中国は毎年数千件と推定されますが、正確な数は公表されていません。アメリカや日本でも執行は続いていますが、国や年によって大きな変動があります。死刑制度を維持している国のうち、実際に毎年執行しているのは全体の3割程度にとどまります。

死刑制度を廃止した国

死刑制度を廃止した国は世界的に増加しています。例えば、フランスは1981年に死刑を廃止し、人権尊重と司法の近代化を理由としました。ドイツは第二次世界大戦後の1949年に、ナチス時代の反省から人権重視の観点で廃止しています。イギリスは1998年、欧州人権条約への加盟を背景に完全廃止を実現しました。

カナダは1976年に死刑を廃止し、冤罪リスクや人道的配慮が主な理由とされています。南アフリカはアパルトヘイト終結後の1995年、平等と人権の確立を目指して廃止しました。これらの国々は、冤罪防止や人権尊重、国際的な人権基準への適合などを理由に死刑制度を廃止し、終身刑など他の刑罰へと移行しています。

死刑制度のメリットとデメリット

死刑制度にはどのような利点と課題があるのか、主なポイントを整理します。

死刑制度の主なメリット

死刑制度は、社会の安全や秩序を守るために設けられた最も重い刑罰です。重大犯罪への抑止力や被害者遺族への配慮、再犯防止の確実性など、多面的な利点があるとされています。

また、司法制度への信頼を維持する上でも重要な役割を果たしており、その存在は社会の安定や国民の安心感につながっていると考えられます。

重大犯罪に対する抑止力

死刑制度は、刑罰の中で最も重いものであり、潜在的な犯罪者に強い心理的圧力を与えるとされています。

特に殺人や強盗殺人といった重大犯罪においては、「死刑になるかもしれない」という恐怖が犯行を思いとどまらせる効果を持つと考えられます。

実際に、死刑廃止国と比べて存置国の方が殺人発生率が低いという研究結果も存在し、犯罪抑止力を裏付ける材料とされてきました。

こうした点から、社会の安全を守る上で死刑は欠かせないと主張する立場があります。

被害者遺族や社会感情への配慮

重大犯罪の被害者遺族は、深い悲しみや喪失感に加え、加害者への強い憤りを抱えています。

その感情に寄り添い、社会的な正義を実現する手段として死刑が機能するという考え方があります。

加害者が最大限の責任を取ることで、遺族にとっては「区切り」や「報い」が与えられる可能性があり、精神的な救済の一端を担うともいわれます。

さらに、社会全体に対しても「重大犯罪には必ず厳しい罰が下る」というメッセージを示し、国民の納得感や安心感を支える役割を果たしています。

再犯防止の効果

死刑が執行されれば、加害者が社会に戻る可能性は完全に排除されます。

終身刑や長期懲役刑では、仮釈放や刑期終了後に再犯が起こる危険性を否定できません。

しかし、死刑によってそのリスクはゼロになります。

特に、計画的に凶悪犯罪を繰り返す可能性が高い加害者や、精神的に危険な傾向を持つ人物に対しては、社会防衛の観点から死刑が唯一の確実な手段とされています。

再犯の恐怖から市民を守るという意味でも、死刑制度は公共の安全に寄与する存在と考えられます。

刑事司法制度への信頼維持

社会の秩序や安全を守るには、重大な犯罪に対して厳格に対応する姿勢が必要とされます。

死刑制度の存続は「法は公平であり、凶悪犯罪には必ず厳しい処罰が下る」という信頼感を国民に与えます。

もし重大犯罪が起きても十分な刑罰が存在しなければ、司法に対する信頼は揺らぎかねません。しかし、死刑があることで「社会を守るための最後の手段」が司法制度に組み込まれていると認識され、結果として安心感や秩序の維持につながっています。

そのため、死刑は司法制度の信頼性を支える重要な要素と位置づけられています。

死刑制度の主なデメリット・問題点

死刑制度には多くのデメリットや課題が存在します。

冤罪の可能性や人権上の問題、抑止効果の不確実性などが指摘され、国際社会でも廃止を求める声が強まっています。

冤罪による取り返しのつかない危険性

死刑制度における最大の問題は、冤罪による取り返しのつかない危険性です。

裁判で誤った判断が下された場合、執行後にその誤りが判明しても命を戻すことはできません。

過去には後に無罪が認められた事例もあり、そのたびに死刑制度の不可逆性が強く問われてきました。

刑事裁判においては証拠不十分や捜査機関の誤り、証言の信頼性といった不確実要素が存在するため、完全に誤判をなくすことは困難です。

そのため、死刑制度を存続させる限り「万一の誤りが人の命を奪う」というリスクが常につきまといます。

こうした危険性は、死刑制度を疑問視する大きな根拠となっています。

生命権をめぐる人権上の問題

人権の観点からも死刑制度は大きな議論を呼んでいます。

生命権は最も基本的な人権であり、国家が制度として個人の命を奪うことに倫理的な正当性があるのかという根源的な問いが投げかけられています。

国際的にも死刑は「残虐な刑罰」とみなされることが多く、国連や人権団体は加盟国に対して死刑廃止を強く求めています。実際に欧州や南米の多くの国ではすでに死刑制度が廃止されており、存置国は少数派になりつつあります。

日本においても国際社会からの批判が続いており、国際基準との乖離は外交上の課題にもつながっています。人権尊重を掲げる近代国家において、死刑制度の是非は避けて通れない問題といえるでしょう。

犯罪抑止効果の不確実性

死刑制度の存続を支持する大きな理由として「犯罪抑止力」が挙げられます。

しかし、実際にその効果があるかについては学術的にも意見が分かれています。

死刑を存置している国でも重大犯罪は依然として発生しており、必ずしも死刑が抑止につながっているとは言い切れません。

統計的に見ても、死刑廃止国と存置国の間で犯罪発生率に明確な差が見られない場合も多く、効果の有無は不透明です。

犯罪は経済格差や社会環境、精神的要因など複雑な要素に影響されるため、刑罰の重さだけで抑止できるものではないという見方もあります。

つまり、死刑制度が存在すること自体が社会の安全を保証しているわけではないのです。

死刑執行に関わる人への精神的負担

死刑制度の影響は加害者本人にとどまらず、執行に関わる人々にも及びます。刑務官や司法関係者は、国家の職務とはいえ人の命を奪う作業に直接関わらなければなりません。

その精神的負担は極めて大きく、良心の呵責や心理的なストレスから心身を病むケースも報告されています。

また、遺族への通知や社会的な波紋など、周囲の関係者にも多大な影響が及びます。

死刑制度は「社会の安全のため」とされる一方で、制度を運用する人々に過酷な負担を強いている現実があるのです。こうした観点からも、死刑は単なる刑罰にとどまらず、人間社会全体に重い影を落としていると指摘されています。

死刑廃止による懸念点

死刑制度を廃止した場合に懸念される点として、まず挙げられるのが重大犯罪の抑止力の低下です。死刑という最も重い刑罰がなくなることで、凶悪犯罪の発生が増えるのではないかという不安が根強く残っています。

特に、被害者遺族や社会全体の安心感が損なわれることへの懸念も大きいです。死刑が存在することで、犯罪者に対して社会が強いメッセージを送る役割を果たしていると考える人も多く、廃止によって「正義が果たされない」と感じる声が上がることもあります。

また、終身刑や長期刑に切り替えた場合でも、加害者が将来的に社会復帰する可能性がゼロではないため、再犯リスクや被害者家族の心情への配慮が十分かという課題も指摘されています。さらに、刑務所の収容者増加や国家財政への負担増加といった実務的な問題も懸念されます。

死刑廃止には人権尊重や冤罪防止といったメリットがある一方で、社会的・感情的・実務的な懸念点も多く、慎重な議論が求められています。

死刑制度に対する賛成・反対の声

死刑制度をめぐる賛成・反対の意見や、その背景にある理由を見ていきましょう。

死刑制度に賛成する主な理由

死刑制度に賛成する理由として、まず重大犯罪に対する強い抑止力が挙げられます。死刑という最も厳しい刑罰が存在することで、潜在的な犯罪者に対して犯罪の抑止効果が期待できると考えられています。特に、殺人や強盗殺人など社会に大きな衝撃を与える犯罪に対しては、厳罰化が必要だという意見が根強いです。

また、被害者遺族の感情に配慮する点も重要な理由です。重大な犯罪で家族を失った遺族にとって、加害者に対して最大限の責任を問うことが心の区切りや社会的な正義の実現につながると考えられています。さらに、死刑を科すことで極めて危険な犯罪者が社会に戻るリスクを完全に排除できるため、再犯防止の観点からも賛成意見が多く見られます。

加えて、死刑制度の存続は刑事司法制度への信頼維持にも寄与するとされています。社会の秩序や安全を守るために、重大犯罪には厳格な対応が必要だという国民意識が背景にあり、死刑制度が社会の安定や安心感につながっているという見方もあります。このように、死刑制度に賛成する理由は犯罪抑止、被害者感情への配慮、再犯防止、社会秩序の維持など多岐にわたっています。

死刑制度に反対する主な理由

死刑制度の最大の懸念は冤罪のリスクです。どれほど慎重に審理が行われても、裁判で誤った判断が下される可能性はゼロではなく、一度執行された死刑は取り返しがつきません。

次に、人権の観点から生命権は最も基本的な権利とされ、国家が個人の命を奪うこと自体が倫理的に許されないと考えられています。さらに、死刑制度を維持することで国際社会からの批判や孤立を招くことも問題視されています。多くの国が死刑を廃止し、国際的な人権基準に適合する動きが進む中、死刑存置国は国際的な協力や信頼において不利な立場に置かれることがあります。

また、死刑は加害者の更生や社会復帰の可能性を完全に否定するものであり、刑罰の本来の目的である更生や再社会化の理念に反する点も反対理由の一つです。このように、冤罪・人権・国際的孤立・更生の否定など、死刑制度には多くの根本的な課題が指摘されています。

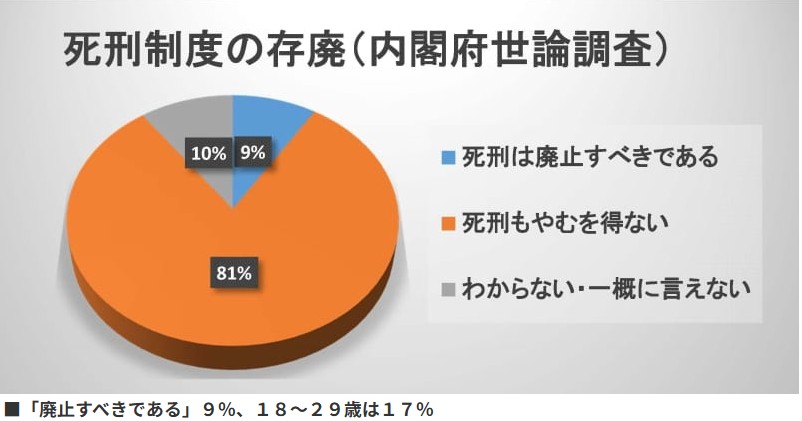

世論の動向|8割が「やむを得ない」と容認

日本における死刑制度に対する世論は、長年にわたって高い支持を維持しています。世論調査では、国民の約8割が死刑制度を「やむを得ない」と容認しているという結果が繰り返し示されています。多くの人が、重大犯罪に対しては厳罰が必要だと考えており、被害者遺族の心情や社会の安全を守る観点から死刑制度の存続を支持する声が根強いのが現状です。

一方で、死刑制度に対する反対意見や問題点も社会の中で着実に存在しています。冤罪のリスクや人権の観点、国際的な潮流などを理由に、慎重な議論を求める声も増えてきました。しかし、現時点では死刑制度の廃止を望む意見は少数派にとどまっており、多くの国民が死刑制度を社会秩序維持のための必要悪と認識しています。

参考:基本的法制度に関する世論調査(令和元年11月調査)

参考:日本弁護士連合会

死刑制度とSDGs目標16の関係

死刑制度とSDGs目標16の関係について、具体的な論点や課題を詳しく解説します。

SDGs16「平和と公正」は死刑と矛盾する?

SDGs目標16は「平和と公正をすべての人に」を掲げ、暴力の撲滅や法の支配、司法アクセスの平等、汚職防止、説明責任や透明性のある制度の構築などを目指しています。あらゆる形態の暴力を減らし、誰もが安心して暮らせる社会の実現がゴールとされており、特に人権の尊重や包摂的な社会づくりが重視されています。

この目標に対し、死刑制度が矛盾するかどうかは国内外で議論が分かれています。死刑制度の存続を支持する立場では、法律に基づいた厳正な手続きと慎重な審理を経て運用されている点や、各国の法制度の違いを尊重すべきだと主張されています。SDGs自体に死刑廃止が明記されていないこともあり、「各国が自国の判断で制度を運用すべき」とする見解も存在します。

一方で、死刑廃止を求める立場からは、SDGsが世界人権宣言や国際人権規約の精神に基づいていることを根拠に、「生きる権利」を否定する死刑制度はSDGsの理念と相いれないと指摘されています。特に「誰一人取り残さない」というSDGsの根本理念や、目標16に含まれる「説明責任・透明性の高い仕組み」との整合性が問われています。日本の死刑執行に関する情報公開の不十分さや、冤罪リスクの問題も、SDGs16の「公正」「説明責任」「透明性」に反するとの批判がなされています。

死刑制度の存在が示す社会的課題

死刑制度には多くの社会的な課題があります。ここではどのようなものがあるか見ていきましょう。

命の価値と人権意識をめぐる課題

死刑制度の存続は、社会に「命の価値」や人権意識をどう捉えるかという根本的な課題を突き付けます。国家が法の名のもとに個人の命を奪う行為は、正義の実現と見る一方で、倫理的な疑問も残します。

冤罪の可能性が完全に排除できない現実の中では、不可逆的な刑罰は司法の正当性を揺るがす危険を含んでいます。

特に日本では、死刑執行の時期や手続きが非公開であり、透明性や説明責任の不足が指摘されます。

この不透明さは国民の不信感を招き、司法制度への信頼低下につながりかねません。

死刑制度は、人権意識の成熟度や民主主義のあり方を映す鏡として、社会に問いを投げかけ続けています。

経済格差と裁判の公平性をめぐる課題

死刑制度は、経済格差という社会的問題とも深く結びついています。

経済的に恵まれない被告人は、十分な弁護を受けられず、結果として死刑判決を受けやすい傾向があります。

資力のある人は経験豊富な弁護士を雇い、有利な証拠を集めて弁護を展開できますが、貧困層は国選弁護人に頼るしかなく、時間や資源の制約から十分な対応が困難です。

その結果、同じ犯罪を犯しても経済的背景によって量刑に差が生じる可能性があります。

死刑制度は社会的弱者に過酷に作用し、司法の公平性を損なう危険性をはらんでいるのです。

こうした構造的問題は、司法制度全体の信頼性を揺るがす深刻な課題となります。

国際社会との関係と倫理的成熟度をめぐる課題

死刑制度の存続は、国際社会との関係にも影響します。

国連や欧州連合など多くの国際機関は、死刑廃止を強く推奨しています。

世界的には廃止国が多数派であり、存置国は批判や協力上の障害に直面することもあります。外交交渉では人権意識の違いが問題視される場合も少なくなく、日本も例外ではありません。

さらに、被害者遺族の感情と加害者の人権、司法の公正性、社会の倫理観や成熟度など、多岐にわたる要素が絡み合います。

死刑制度の存廃問題は単なる刑罰論を超え、社会全体の価値観や国際的立ち位置を映し出す課題でもあります。

複雑な要素が絡み合う中、議論は今後も続いていくでしょう。

死刑制度に関するよくある質問

ここでは、死刑制度についてよくある質問と具体的な回答を通して、より理解を深めていきます。

死刑制度はどのような犯罪に適用されますか?

死刑制度は、日本では主に殺人や強盗殺人など、社会に対する影響が極めて大きい重大犯罪に適用されます。特に複数の被害者が出た場合や、犯行が極めて残忍で社会的非難が強い場合に死刑判決が下される傾向があります。

また、組織的な犯罪や計画性の高い事件も対象となることがあり、刑法では死刑以外にも無期懲役や有期懲役などが規定されています。刑罰の決定には、被害者や社会への影響、加害者の動機や反省の有無など、さまざまな要素が総合的に考慮されます。死刑制度の適用は極めて限定的であり、慎重な判断が求められています。

死刑判決が確定してから執行されるまでの流れは?

死刑判決が下された後、被告人や弁護側は控訴や上告など複数の審理段階を経ることができます。最終的に最高裁判所で判決が確定しても、すぐに執行されるわけではありません。確定後は法務大臣の執行命令が必要であり、受刑者は拘置所で過ごします。執行のタイミングや手続きは厳格に管理されており、再審請求や恩赦申請の可能性も考慮されます。

実際には、執行までに数年から十数年かかることも珍しくありません。死刑執行の際は、本人や家族に事前の通知がない場合が多く、精神的な負担も大きいと指摘されています。

死刑制度と冤罪のリスクについて教えてください

死刑制度における最大の問題点の一つが冤罪のリスクです。裁判で誤った判断が下された場合、一度執行された死刑は取り返しがつきません。過去には死刑判決後に無罪が判明した事例もあり、死刑制度の不可逆性が強く問われています。

そのため、死刑判決には慎重な証拠調査や多段階の審理が求められていますが、完全に冤罪を防ぐことは難しいとされています。冤罪事件が社会に与える影響は大きく、制度の見直しや再審制度の充実を求める声も高まっています。

世界ではどのくらいの国が死刑制度を維持していますか?

世界的に見ると、死刑制度を廃止した国が年々増加しています。2025年時点で約145カ国が法律上または事実上死刑を廃止しており、これは世界の3分の2以上に相当します。一方で、中国、アメリカ、イラン、サウジアラビア、日本など、死刑制度を維持している国も依然として存在します。

アメリカでは州ごとに制度の有無が異なり、アジアや中東、アフリカの一部でも存続しています。国際社会では死刑廃止が主流となりつつあり、国連や欧州連合などの国際機関も死刑廃止や執行停止を加盟国に要請しています。死刑制度の有無は、その国の歴史や文化、宗教観、犯罪発生状況などにも影響されており、世界的な議論が続いています。

死刑制度の廃止が進む理由は何ですか?

死刑制度廃止が進む背景には、冤罪リスクの回避や人権尊重の意識の高まりがあります。生命権は最も基本的な人権とされており、国家が個人の命を奪うことに対する倫理的な問題が指摘されています。

また、死刑が犯罪抑止に本当に効果があるのかについても疑問の声が上がっており、終身刑など他の刑罰で十分対応できるとする意見も増えています。国際社会の人権基準や条約の影響も、死刑廃止の流れを後押ししています。さらに、死刑執行に関わる刑務官や関係者の精神的負担、被害者遺族の心情への配慮、社会の成熟度や価値観の変化なども、廃止の理由として挙げられます。

まとめ

死刑制度は、重大犯罪に対する抑止力や被害者遺族への配慮、社会秩序の維持などの観点から一定の支持を集めてきました。一方で、冤罪のリスクや人権・倫理上の問題、死刑が本当に犯罪抑止に効果があるのかという疑問、そして国際社会からの批判や死刑執行の透明性の欠如など、多くの課題も指摘されています。

世界的には死刑制度を廃止する国が増加しており、国連や欧州連合などの国際機関も死刑廃止を強く推奨しています。死刑制度の存続は、単なる刑罰の問題にとどまらず、社会の倫理観や人権意識、国際的な信頼関係など多岐にわたる社会的課題を内包しています。今後も多様な立場や価値観を尊重しながら、社会全体で冷静かつ公正な議論を重ねていくことが求められます。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS