色盲はさまざまなタイプや見え方があり、それぞれの日常生活や学習、仕事、さらには人間関係にもさまざまな影響を与えています。日本では男性の約20人に1人、女性では500人に1人という割合で色盲を持つ人がいると言われていますが、自分自身や身近な人が色覚の違いに気付かず、知らないまま困っている場合も少なくありません。

本記事では、「色盲とは何か?」の基礎知識から、代表的な色盲の種類とその見え方、原因や遺伝のしくみ、検査方法、そして生活上の工夫や社会的制限、SDGsやカラーユニバーサルデザインを踏まえた最新の取り組みまで、幅広く分かりやすく解説します。色盲を知り、互いに理解し合うための一歩となる記事です。

色盲とは?

色盲は「色の感じ方」が多数派と異なる状態であることをさします。その仕組みや種類について詳しく解説します。

色盲・色弱・色覚異常・色覚特性の用語の違い

「色盲」や「色弱」「色覚異常」「色覚特性」といった言葉は、色の見え方が一般と異なる状態に使われてきましたが、それぞれの用語には歴史と微妙な違いがあります。かつて「色盲」は、生まれつき網膜の3種類ある錐体細胞のうち1種類がないケースを指し、「色弱」は、3種類すべてが揃っているものの一部の細胞の働きが弱い状態を意味していました。最近では、これらをまとめて「色覚異常」と呼ぶのが一般的ですが、「異常」や「障害」といった表現はネガティブな印象を与えるため、差別的なニュアンスを避ける目的で「色覚多様性」「色覚特性」といった新しい呼称も広がっています。

また、日本眼科学会は2005年以降、公的に「色盲」「色弱」という表現を避け、「色覚異常」という表現を採用しています。さらに、日本遺伝学会では2017年から「色覚多様性」という前向きな呼び方も推奨されています。医学的には、見え方の違いは色覚の“程度”によるもので、多様な色覚特性があることが認められています。

色盲の仕組みと分類

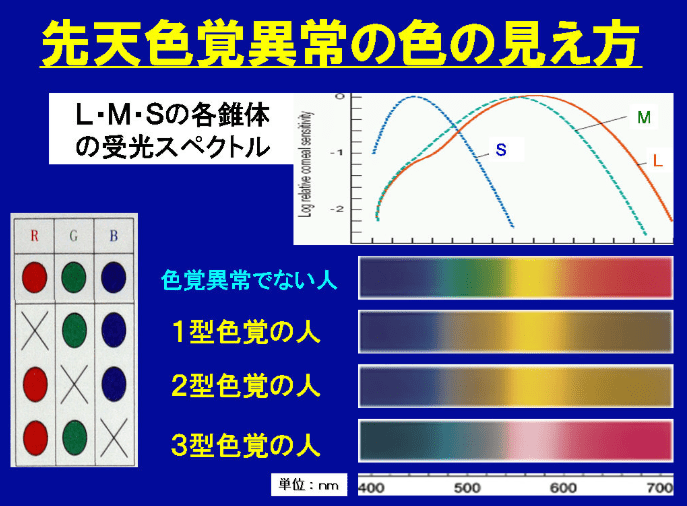

色盲は、網膜に存在する3種類の錐体細胞(赤・緑・青)の働きに異常があることで起こります。色覚の分類は主に「1色覚」「2色覚」「3色覚」に分けられます。正常色覚(3色覚)は、赤・緑・青すべての錐体が機能している状態で、幅広い色を識別できます。2色覚は3種のうち1種が欠けており、赤緑色覚異常あるいは青黄色色覚異常として現れ、区別できる色数が大きく減少します。

1色覚はすべての錐体のうち2種類が機能せず、ほぼモノクロの世界となる全色盲状態です。こうした色覚のタイプは、生まれつきの遺伝要因や後天的なトラブルで生じます。それぞれの症状や見え方の違いによって、日常生活や社会生活に必要な配慮も変わってきます。

<錐体細胞の構造と役割>

| 錐体細胞の種類 | 感知する主な色 | 波長範囲(目安) | 働き | 色覚異常との関係 |

|---|---|---|---|---|

| L錐体(長波長) | 赤 | 560〜580nm | 赤系統の光を感知し、赤色チャンネルとして働く。全体の約60%を占める。 | L錐体が働かないと赤緑色盲(1型色覚異常)に関連することがある。 |

| M錐体(中波長) | 緑 | 530〜550nm | 緑系統の光を感知し、緑色チャンネルとして働く。全体の約30%を占める。 | M錐体が働かないと赤緑色盲(2型色覚異常)に関連することがある。 |

| S錐体(短波長) | 青 | 420〜440nm | 青系統の光を感知し、青色チャンネルとして働く。全体の約10%を占める。 | S錐体が働かないと青黄色盲に関連することがある。 |

色盲の種類と見え方の違い

色盲にはさまざまな種類があり、どのタイプかによって見え方や困る場面が大きく異なります。ここでは代表的な色盲のタイプごとに、特徴や見え方の違いについて詳しく解説します。

赤緑色盲・青黄色盲・全色盲の違い

色盲には主に「赤緑色盲」「青黄色盲」「全色盲」の3つのタイプがあり、それぞれ見え方や原因が異なります。

| 色盲の種類 | 主な特徴 | 見え方の例 | 発生原因 | 生活への影響例 |

|---|---|---|---|---|

| 赤緑色盲 | 赤または緑の錐体細胞の機能低下 | 赤と緑、オレンジ・茶色・黄色の区別が難しい | 先天的に最も多い | 信号や標識、教材の色識別が困難 |

| 青黄色盲 | 青の錐体細胞の機能低下 | 青が緑や灰色に、黄色がピンクやグレーに見える | 先天的・後天的どちらもあり得る | 色の違いに戸惑い、判断ミスが起こりやすい |

| 全色盲 | 3種類の錐体細胞が正常に機能しない | 色の識別がほぼ不可能で世界がモノクロに見える | 先天的に非常にまれ | 視力低下や光過敏も伴い生活に大きな制限 |

色盲には主に「赤緑色盲」「青黄色盲」「全色盲」の3タイプがあり、それぞれの特徴や見え方は大きく異なります。

赤緑色盲

赤緑色盲は最も一般的なタイプで、赤または緑の色を感じ取る錐体細胞が正常に機能しないことで発生します。

赤と緑が判別しにくいだけでなく、オレンジや茶色、黄色なども混同してしまうことがあり、信号や標識、教材の地図など日常のさまざまな場面で困難を感じます。

赤緑色盲

赤緑色盲はややまれなタイプで、青を感じ取る錐体細胞の働きが十分でないため、青と黄色の区別が難しくなります。黄色がピンクや白っぽく見えたり、青が緑やグレーに近く感じられることもあります。

青黄色盲は先天的な場合のほか、眼疾患や薬剤の影響など後天的に生じるケースもあります。

全色盲

全色盲は3種類の錐体細胞すべてが機能しない、もしくはごく一部のみ働く状態でほとんど色のない「モノクロの世界」となります。このタイプでは視力の低下や光に対する過敏さも併発しやすく、日常生活全般への影響が大きいのが特徴です。

これらの色盲タイプは、それぞれの錐体細胞の働きに深く関係しており、色の見え方や生活上の困りごとも大きく異なります。自分や身近な人が該当するタイプを知ることで、より適切なサポートや工夫につながります。

色盲の人の見え方

引用:九州大学芸術工学部

色盲の人たちが実際にどのように色を認識しているのかを理解することは、色覚の違いに配慮した社会づくりや身近なサポートを考える上でとても大切です。

たとえば赤緑色盲の場合、信号の赤と緑、地図上の区分けやグラフの色の違いなどがはっきりと区別しにくくなり、どちらも灰色がかった色や、黄色っぽい色として認識されることがあります。美術の授業やイラスト作成でよく使われるピンクや紫も、青と区別がつきづらく、色で描き分けることが難しいケースも少なくありません。

青黄色盲の場合は、空の青と草の緑が似て見えたり、黄色やオレンジがピンクや白に見える等、さらに判別の難易度が上がります。

全色盲では、色そのものをほとんど感じられず、すべてがグレースケールに近いモノトーンとして認識されます。こうした見え方の違いは、学校や職場でのプレゼン資料、地図、ファッションなどあらゆる場面に影響を及ぼします。

近年では「色覚シミュレーター」アプリやツールが公開されており、健常色覚の人でも色盲のさまざまなタイプの見え方をパソコンやスマートフォン上で体験できます。これを利用することで、教材や資料製作時の配色ミスを減らす工夫や、より多様な色覚に配慮したデザインへの理解が深まります。色の違いが見分けづらい現状は“個性”のひとつであるとともに、社会や周囲のちょっとした工夫で生活のなかの困りごとを減らすことができます。

色盲の原因

色盲は主に遺伝による先天的な要因と、病気や外傷などによる後天的な要因に分けられます。ここではそれぞれの原因や遺伝のパターンについて詳しく見ていきましょう。

先天性色盲

先天性色盲は、おもに遺伝によって受け継がれる色覚の特徴です。とくに多いのはX染色体上にある「色覚遺伝子」の異常によるもので、男性に多く発症します。

ヒトにはX染色体が女性は2本、男性は1本しかありません。色盲の原因遺伝子がX染色体上に存在し、女性は2本のうち一方が正常であれば色盲になりにくい(保因者止まり)

一方、男性は1本しか持たないため、異常があった場合必ず色盲として発現します。赤緑色盲の多くがこのパターンです。一方、青黄色盲や全色盲などは常染色体優性遺伝や劣性遺伝による場合もありますが非常にまれです。

色盲は隔世遺伝や女性から男性への遺伝を通じて家系内で受け継がれやすく、家族内に色盲の方がいる場合は遺伝パターンを知っておくことが大切です。家族に色盲保因者がいる場合、子や孫にも色覚特性が現れる可能性があります。

Xを正常なX染色体、X’を原因遺伝子をもつX染色体とすると、以下のようになります。

<男性の場合>

| 染色体 | 遺伝子状態 | 発症・保因の可能性 | 説明 |

|---|---|---|---|

| X’Y | 異常あり | 発症する | 男性はX染色体を1本しか持たず、異常があると必ず色盲として発現します。 |

| XY | 正常 | 発症しない | 異常がないX染色体のみで色盲は発症しません。 |

<女性の場合>

| 染色体 | 遺伝子状態 | 発症・保因の可能性 | 説明 |

|---|---|---|---|

| XX’ | 異常(片方)あり | 保因者になる可能性あり | 女性は2本のX染色体を持ち、1本が正常なら発症しにくく保因者となる場合が多いです。 |

| X’X’ | 異常(両方)あり | 発症する | まれに両方のX染色体に異常があると女性でも発症します。 |

| XX | 正常 | 発症しない | 異常がないX染色体のみで色盲は発症しません。 |

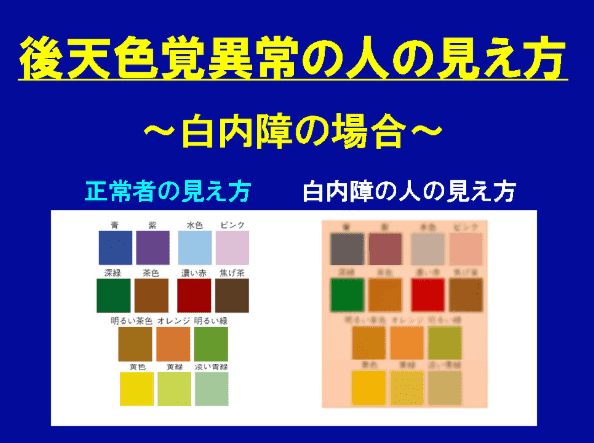

後天性色盲

後天性色盲は、生まれつきではなく人生の途中で発症する色覚異常のことを指します。主な原因として、目の疾患(白内障や緑内障、網膜色素変性症など)、特定の薬剤や中毒性物質の影響、加齢による視神経や網膜細胞の機能低下が挙げられます。また、頭部への強い外傷や脳梗塞などで視覚伝達経路が阻害されることによっても発症する場合があります。

後天性色盲は、進行性の場合が多く、特に青黄色色盲(トリタノピア)で発生しやすい傾向があります。生まれつきの色盲と違い、「以前は普通に見えていた色が急に見分けづらくなる」、「片目だけ症状が異なる」などの特徴が現れることもあります。治療や対策は原因によって異なり、疾患の治療や投薬の見直しで改善することもあれば、視覚補助具の活用が必要なこともあります。自覚症状が出た際は、早めに眼科で診断を受けることが重要です。

色盲の検査方法と診断基準

色盲の診断は、簡単なスクリーニングから専門的な検査まで段階を踏んで進められます。ここでは主な検査方法や診断の流れについて解説します。

スクリーニング検査

色盲のスクリーニング検査は、多くの場合、色覚に異常があるかどうかを簡便にチェックするための初期段階の検査です。代表的なのは「石原式色覚検査表」などの色覚テストで、数字や図形が描かれたカラフルなプレートを用い、見え方に違いがあるか評価します。学校健診や入社前の健康診断などで用いられることが多く、短時間で多くの人を一度に調べられるのが特徴です。検査は、複数のプレートを順番に見せて「どんな数字が見えるか」を答えてもらい、特定の色覚タイプごとに識別しにくい配色が選ばれる仕組みになっています。

(「石原式色覚検査表」の色覚テストに用いられるプレートの例)

この色盲検査によって「色の見え方に違いがあるか」が判明した場合、より詳しい確定検査を受けることが一般的です。スクリーニングはあくまで“ふるい分け”の役割を持つため、最終的には眼科や専門機関で詳細な検査が必要となります。近年ではスマートフォン用のアプリやWeb経由の簡易テストも登場していますが、正式な診断には専門家の検査を受けることが推奨されます。子供から大人まで幅広く利用されているため、早期発見や将来の適切な進路選択にもつながる重要なステップです。

判定・確定検査

色盲の判定・確定検査は、スクリーニング検査で色覚に異常の疑いが出た場合に行う、さらに精密な診断プロセスです。「アノマロスコープ検査」や「パネルD-15テスト」「ピックフォード表」など、より詳細に見え方の違いや色の判別能力を調べる検査が用いられます。アノマロスコープ検査は、特定の光(赤と緑)を混ぜて同じ色に見えるかどうかを調べ、それによって異常の有無や種類(赤緑色盲・色弱の判別など)を高精度で評価します。パネルD-15テストは、色相の違う円板を並べてもらい識別力を確かめるもので、医療現場や進学・就職時の判定にも用いられています。

こうした確定検査は、専門の眼科や色覚外来で実施され、医師による問診や家族歴、生活上の困りごとを含めて総合的に診断されます。子どもが色盲かどうか心配な場合や、職業選択の条件に色覚検査がある場合にも非常に重要です。検査の結果は、その後のサポート体制や適切な配慮・指導につながるため、早期かつ正確な診断が求められます。最近では、ユニバーサルデザインや色覚補助ツールの普及も進んでおり、検査結果を前向きに活かすアドバイスを受けることができます。

色盲による生活上の困りごとと社会的制限

色盲のある人が日常や社会で直面しやすい困りごとや制限について、具体的な場面ごとに詳しく紹介します。

信号や標識の色が見えにくい場面

色盲のある方にとって、信号や標識の色を正確に識別することが困難な場合があります。特に赤緑色盲では、信号の「赤」と「緑」が同じような色や明度で見えてしまい、青黄色盲でも信号の青が判別しづらいといったケースがあります。そのため、交差点や横断歩道で信号の色が分かりにくく、点灯位置や周囲の人の動きを頼りに判断することも少なくありません。

また、道路標識や案内板も、赤や緑、青が使われている場合は読み取りづらさが生じることがあります。車の運転時だけでなく、自転車の利用、徒歩での移動など、日常生活全般に影響を及ぼすため、信号の配列や形状、標識の文字や絵柄など、色以外での情報補助がますます重要となっています。

学校教材や図表で困ること

色盲の人にとって、学校で使われる教材や図表の配色が大きな壁となる場合があります。プリントや教科書、掲示物のグラフや地図、理科や社会の資料集では、色で重要な情報を区別しているケースが多いです。しかし、赤緑色盲や青黄色盲の場合、例えば理科の回路図の電流の流れや、歴史の年表、地理の地図上の国や県の色分けなどが識別しにくくなり、内容や説明が理解しづらくなります。数学のグラフ線や表、テスト用紙の正誤の色(赤や青)にも同じことが言えます。

特に色だけで区分されていると、何度説明を読んでも「どちらのラインを見ていいかわからない」といった経験をする人も。こうした困難を減らすためには、線の形や太さ・模様、色名の表記、記号やラベルの追加など色に頼らない工夫が有効です。

衣類・ファッションにおける誤認や工夫

衣類やファッション選びは意外と難しいと感じる方も少なくありません。赤と緑、青と紫など似て見える色が多いため、シャツとズボンで違和感のある組み合わせになってしまったり、新しい洋服の色が思っていたものと違ったりすることがよくあります。また、流行のカラーコーディネートがうまく再現できず、友人や家族から「その服、ちょっと変かも」と指摘されることも。

こうした悩みを解消するため、服のタグに色名を書き込んだり、持ち物リストを色ごとに整理したり、家族や友達にその場で色を確認してもらうなど、日常的にさまざまな工夫が考えられます。近年はスマートフォンの色判別アプリや、色名を音声で教えてくれるツールも登場し、外出時の買い物やネットショッピングでも活用されつつあります。

進学・職業選択での制限とは?

色盲がある場合、進学や職業選択において制限を感じることがあるのも現実です。特に医療・航空・消防・警察・鉄道といった分野では「色覚検査」が応募資格や進級条件に含まれることが多く、色彩による識別が不可欠な仕事では制限を受ける場合があります。

具体的には、理系の学部や医療系大学を志望する際、指定された検査で一定の色覚基準を満たさなければ受験自体ができない、もしくは合格しても入学後に希望する実習や職種に進めないケースも存在します。

また、美術やデザイン分野であっても、色指定や塗装の現場仕事、印刷オペレーターなど、色の判別が必須の職域では事前に確認が必要です。

ただし、近年は色覚の多様性に配慮する企業や学校が増え「色盲=すべて制限される」という考え方は薄れつつあります。

職場や学校でのサポート体制も拡充し、補助ツールの利用や仕事内容の工夫によって個々の強みを発揮できる場面も広がっています。進路を選ぶ際は、気になる職業の受験資格や現場の実情を事前に調べることが大切です。

自分の色覚特性を理解し、相談や情報収集を重ねていくことで、希望や夢に合わせた選択肢を広げることができます。

色盲の方に対する国や自治体などの支援・対策

色盲の方に対する国や自治体などの支援・対策をご紹介します。

カラーユニバーサルデザイン

国や自治体などが率先して行っているのが、カラーユニバーサルデザインです。色の使い方のガイドラインを東京都や大阪府が制定していて、公共施設や標識、案内板、印刷物などの色のコントラストをはっきりさせることを明記しています。

他にも図柄だけでなく、文字を併用させてわかりやすくするといったことも、取り組みとして行われています。フォントなどもわかりやすくすることで、色盲の人でも安心して施設などを利用できるようになります。

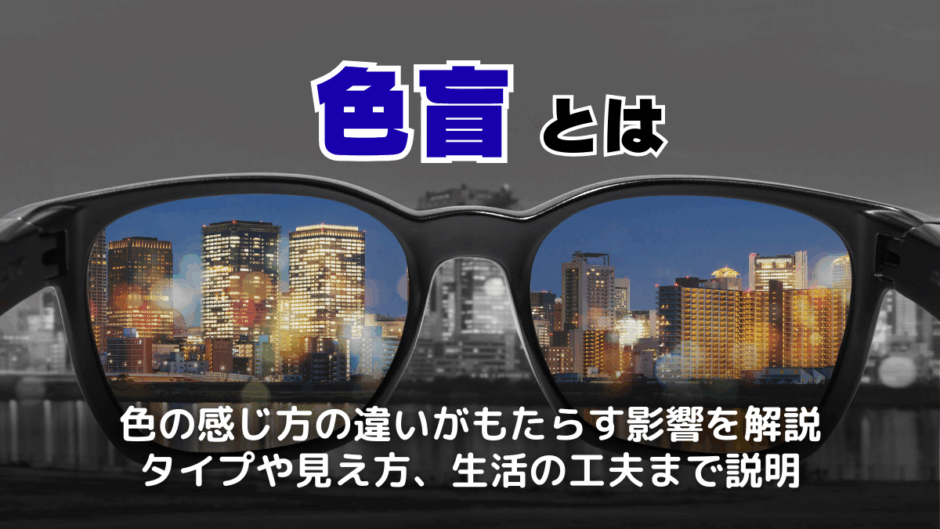

色覚サポートサングラス

色盲の人のサポートとして有効なのが、色覚サポートサングラスです。レンズに組み込まれた特殊なフィルタによって、特定の光の波長をブロックするため、色のコントラストを高めてくれます。

これにより見にくかった色も見えるようになったり、識別できるようになったりします。

視認しやすい配色にする

公共交通機関の案内板や公共施設の案内板などの配色も、視認しやすい配色にすることが国や自治体の中でも進められています。

例えば、区役所や市役所の待合にある番号札の呼び出しの液晶も、赤やオレンジだと見にくいため白に変更されている自治体が増えています。

他にも背景との組み合わせでわかりやすいような配色になるよう配慮されています。

色覚バリアフリーとSDGs

色覚バリアフリーとSDGsの関係について、具体的な取り組みを交えて解説します。

カラーユニバーサルデザインとは?

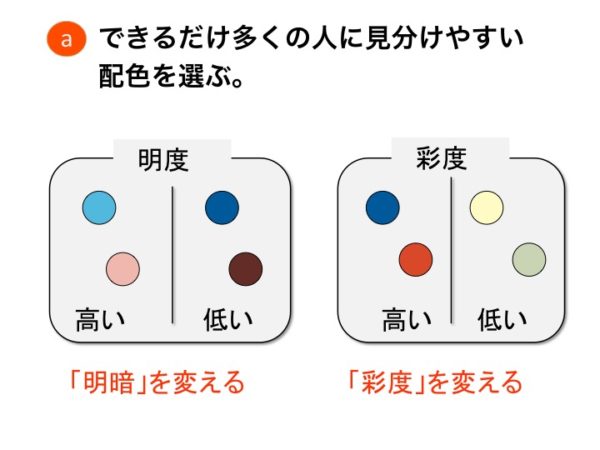

カラーユニバーサルデザイン(CUD)とは、色覚の多様性に関係なく、すべての人にとって見やすく、分かりやすい配色やデザインを目指す考え方です。日本ではとくに2000年代以降、色盲や色覚多様性のある人も情報が正確に伝わる社会を目指して普及が進みました。CUDの大原則は「色だけ」に依存せず、「形」「模様」「表示位置」などを同時に使うことです。たとえばグラフや図表では異なる色に加え太さ・点線・模様を組み合わせたり、標識では色名や図記号を併記したりします。

CUDは学校や企業、公共施設など幅広い現場で活用されており、SDGs(持続可能な開発目標)とも親和性が高い社会的配慮です。配色シミュレーターなどのツールを使い、色覚タイプごとの「見え方」をチェックしながら資料や教材を作成することで、色の間違いや情報の伝達ミスを減らせます。また、ウェブサイトやアプリでも、色盲のある方が見やすい配色設計が国際標準として推奨されています。

今後さらに多様な人が学び・働き・暮らす場面で、カラーユニバーサルデザインの視点は必須になっていくでしょう。小さな工夫から大きな配慮まで、すべての人が安心できる環境づくりをめざして推進されています。

学校や公共施設に求められる対応

学校や公共施設では、色覚多様性に配慮した対応がますます重要視されています。従来の教材や案内資料は「色」だけで情報を分類・伝達することが多く、色盲のある方にとっては内容理解や行動が難しくなる場面がありました。最近では、配色だけに依存しない工夫として、グラフや図表に異なる模様や記号、ラベルを併記したり、案内掲示板や標識では色名やアイコンを追加する取り組みが広がっています。

また、「色盲見え方シミュレーター」やデジタル教材を導入し、教員や職員が色覚タイプごとの見え方を体験できる機会を設けることも有効です。これにより、授業や行事でも多様な色覚に配慮したプリント作成や発表スライドのデザイン改善が進んでいます。具体的には、プリント資料に「この線は赤」「このゾーンは緑」といった色名表示を追記したり、テストや参考書でも色ごとに形やラインの種類を変える工夫が行われています。

公共施設でも、駅や役所の案内サイン・設備利用のパンフレットなどにカラーユニバーサルデザインを積極的に取り入れるケースが増加。色だけでなく、情報の表示位置やサイズ、ピクトグラムとの組み合わせなど、多層的な工夫で「すべての人が迷わずアクセスできる環境」づくりが意識されています。今後も、「色のバリアフリー」を実現するため、ICT技術やコミュニケーションの支援策、現場の小さな配慮まで、より一層の取り組みが期待されています。

色盲の人に対して私たちにできること

色盲の人が過ごしやすい社会を実現するために、私たちができる配慮や工夫について紹介します。

配慮ある情報の伝え方とデザイン

色盲の人が日常生活や学習・仕事で困難を感じないよう、「色だけ」で情報を判断させる場面をできるだけ減らすことが大切です。例えば資料・掲示物・マニュアル等では、色の違いに加えて形や模様、文字や記号、線の太さやデザインなど複数の情報で区別するなどの配慮が求められます。さらに、「赤い線」「青いゾーン」といった色名だけでなく、位置やラベル、説明を加えることで、誰もが迷わず情報を理解できます。また、色の明度差やコントラストを工夫し、文字が背景に埋もれないようにすることも重要です。

正しい理解と相談しやすい雰囲気づくり

色盲は決して特別な障害ではなく、多くの人が身近に持つ特性です。大切なのは、差別や誤解のない環境をつくり、困りごとや相談ができる安心の雰囲気をクラスや職場、家庭で育てていくことです。色覚の違いによるトラブルを個人の「ミス」と見なさず、必要なサポートを一緒に考え積極的に対話する姿勢が欠かせません。また、誰が色盲であるかを広めるのではなく、プライバシーにも十分留意した支援が必要です。小さな気配りや理解の積み重ねが、色盲の人が自信を持って自分らしく過ごせる社会につながります。

色盲に関するよくある質問

色盲についてよくある質問と具体的な回答を通して、より理解を深めていきます。

色盲はどれくらいの人が持っているの?

色盲(色覚異常)は、男性の約20人に1人、女性の約500人に1人の割合で見られる疾患です。特に日本人男性で多く、遺伝的な要因による先天性が大半を占めています。一方で、女性にも保因者が多く存在しているため、家族内には気付きにくい「隠れ色覚異常」が潜んでいる場合もあります。近年では後天性(病気や加齢、薬剤など)のケースも報告されており、年齢や性別を問わず発症する可能性があります。

色盲は治療できるの?

先天性色盲は遺伝的な要因が原因であり、現時点では根本的な治療法はありません。ただし、色の違いをサポートする色覚補助メガネやスマホアプリなどのツールを利用することで、日常生活をより快適に過ごすことができます。後天性色盲の場合は、原因となる疾患の治療や薬剤の中止で改善することもあります。基本的には視力や生活に大きな支障がなければ特別な治療は行われませんが、困りごとがある場合は眼科で相談することが勧められます。

色盲の種類ごとに生活への影響は違うの?

色盲のタイプ(赤緑色盲・青黄色盲・全色盲)によって、生活への影響や困りやすい場面は異なります。たとえば赤緑色盲では信号・標識の識別や、教材・地図の色分けが特に問題となりやすいです。青黄色盲では空や海の色、食材の焼け具合の判断が難しいことがあります。全色盲の場合は色の識別がほとんどできないため、服選びや美術活動、職業選択にまで広範な影響が及ぶ場合があります。困難を減らすために、工夫や補助ツールを上手に利用することが大切です。

色盲は遺伝しますか?家族にも遺伝する心配は?

色盲の多くはX染色体上の遺伝子異常による「伴性遺伝」で、男性に現れやすいという特徴があります。例えば、母親が保因者の場合、息子に発症する確率が高くなります。女性でも両親から受け継いだ場合にまれに発症することがあります。家族内に色盲の人がいる場合、次世代に引き継がれる可能性があるため、結婚や出産を考える際には遺伝について知識を持つことが大切です。家系内で不安がある時は遺伝相談や専門医に尋ねてみましょう。

色盲の人が困ったとき、周囲はどんな支援ができる?

周囲のできる支援は「色以外の情報で補う工夫」がポイントです。たとえば、教材や案内資料で異なる模様や記号、文字の併記を行う、ファッション選びを手伝う、スマホの色名アプリや色覚シミュレーターを一緒に活用するといった方法が役立ちます。職場や学校でも、資料作成時に色だけでなく線の太さやラベル、注釈を加えることが有効です。何よりも大切なのは「色覚の多様性を認め、本人が困りごとを伝えやすい雰囲気づくり」です。色盲は「できない」ことよりも「一緒に工夫して解決できる」ことがたくさんあります。相談や情報共有を積極的に行い、多様な見え方に配慮した社会を目指しましょう。

まとめ

色盲は、単に色が見えにくいというだけでなく、日常のさまざまな場面で不便や誤解を生むことのある、身近な色覚の多様性のひとつです。赤緑色盲、青黄色盲、全色盲といったタイプごとに見え方や困りごと、必要な配慮は異なり、特に学校生活や進学・職業選択、ファッションやデザインといった身近な場面で課題に直面しやすい現実があります。しかし、色盲は「障害」や「できないこと」として捉えるのではなく、「違いを知る」ことで、周囲のちょっとした工夫や理解、補助ツールによって、多くの困難を解消できる“個性”とも言えます。

記事では、色盲とは何か、仕組みや遺伝、検査方法から具体的な見え方、生活上の工夫、社会的な制限や進学・仕事への影響、そしてカラーユニバーサルデザインや色覚バリアフリーの取り組みまで網羅的に解説しました。資料や案内は色だけでなく形やラベル、説明書きを併用する、相談しやすい雰囲気をつくる、といった配慮が社会のあちこちで広まりつつあります。

色盲の人が自信を持ち、自分らしく生きられる社会に近づくには、誰もが「見え方の多様性」を前提とし、お互いを認め合いながら歩み寄る姿勢を持つことが求められます。色覚の違いを正しく理解し、より良い未来につなげていきましょう。

参考:

冊子「色覚異常を正しく理解するために」 | 色覚関連情報 | 公益社団法人 日本眼科医会

色覚異常 – Wikipedia

色覚の多様性と視覚バリアフリーなプレゼンテーション | 第2回 色覚が変化すると、どのように色が見えるのか?

色覚の多様性と視覚バリアフリーなプレゼンテーション | 第1回 色覚の原理と色盲のメカニズム

色覚異常といわれたら | 目についての健康情報 | 公益社団法人 日本眼科医会

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS