子どもの貧困は、今や日本でも深刻な社会課題のひとつとなっています。衣食住に困るだけでなく、教育や人間関係、将来の可能性にも大きな影響を及ぼしています。

特に「相対的貧困」の問題は見えにくく、支援が届かない家庭も少なくありません。本記事では、日本における子どもの貧困の定義や最新データ、主な原因、日常生活への影響、そして貧困の連鎖について分かりやすく解説します。

さらに、国や自治体、NPOによる支援策や、私たち一人ひとりにできる取り組みも紹介。教育現場や家庭、地域が連携し、子どもたちが希望をもって生きられる社会をつくるために、まずは正しい理解から始めましょう。

日本における子どもの貧困とは?

子どもの貧困という言葉を耳にする機会が増えていますが、その実態を正しく理解している人はまだ少ないかもしれません。ここでは、日本における子どもの貧困の定義や現状について詳しく見ていきます。

日本の子どもの貧困の特徴

日本の子どもの貧困は、目に見えにくい「相対的貧困」が中心である点が特徴です。

家庭に十分な収入がないため、学校外の学習機会や習い事、バランスの取れた食事を得られない子どもが少なくありません。また、進学や就職の選択肢が限られることも多く、将来の選択肢に大きく影響します。

ひとり親家庭や非正規雇用世帯に多く見られ、地域や家庭環境によって貧困の度合いにも差があります。社会から孤立しやすい構造も、日本における子どもの貧困の大きな課題です。

絶対的貧困とは?

絶対的貧困とは、衣食住や医療といった生命の維持に不可欠な最低限の生活を送ることすらできない状態を指します。

特にアフリカや南米などの開発途上国では、食料不足、衛生環境の悪化、教育機会の欠如が深刻で、コロナ禍や紛争、異常気象が状況をさらに悪化させています。

日本では主に相対的貧困が課題とされますが、都市部にはホームレス状態の家庭やネットカフェで寝泊まりする若者など、絶対的貧困に近い事例も存在します。世界の貧困の全体像を知るうえで、両者の違いを正しく理解することが重要です。

絶対的貧困

絶対的貧困の定義として、世界銀行は2022年に「1日に2.15ドル(約320円)未満で生活すること」を基準としました。

生命の維持が困難になるレベルの貧困のことを、絶対的貧困と言います。絶対的貧困に陥ってしまう原因としては、貧困の連鎖であったり、教育水準の低さが挙げられます。

他にも自然災害によって全財産を失ってしまったりすることから、絶対的貧困に陥ってしまう場合も考えられます。

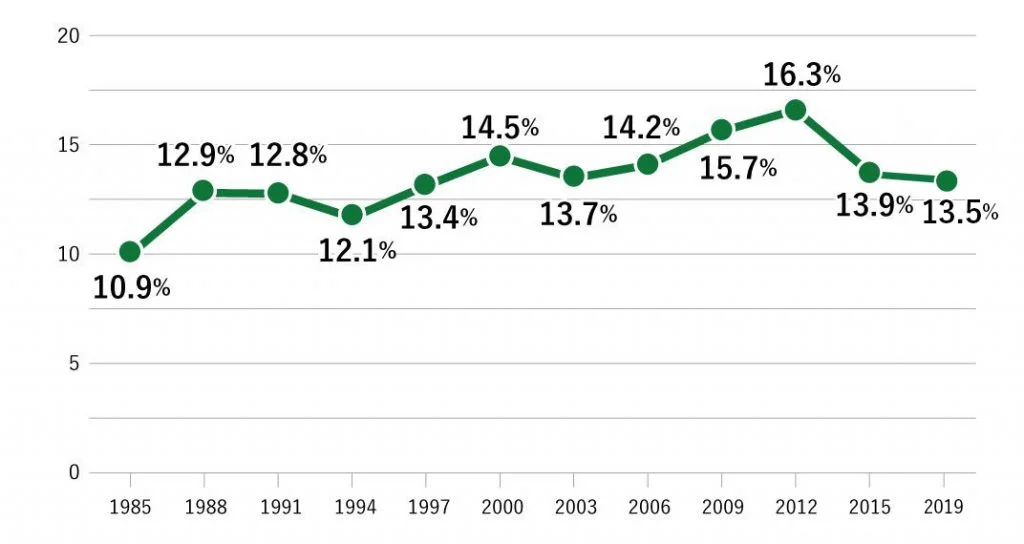

子どもの貧困率と最新データ

画像引用元:子どもの貧困対策 | 日本財団

日本における子どもの貧困率は、1985年には10.9%でしたが、長期的に増加傾向が続き、2009年には16.3%にまで上昇しました。これは調査期間中の最高値であり、経済状況や雇用の不安定さが背景にあるとされています。

その後はやや減少傾向に転じ、2019年時点では13.5%となっていますが、依然として高い水準で推移しており、強い改善傾向がみられていないのが実情です。この13.5%という数字は、子ども約7人に1人が貧困状態にあることを示しています。

特に、ひとり親家庭や多子世帯の経済的困難が、子どもの生活に大きな影響を与えており、貧困の連鎖を断ち切るためには包括的な支援が必要です。

このように、子どもの貧困は一部の家庭の問題ではなく、日本社会全体が向き合うべき重要な課題です。制度の整備や意識の変革が求められています。

参考:2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況

参考:子どもの貧困対策 | 日本財団

子どもの貧困問題を抱える家庭の特徴

子どもの貧困は、家庭の環境と深く関係しています。経済的な問題だけでなく、家族構成や生活背景によって困難の形はさまざまです。ここでは、特に支援が必要とされる家庭の特徴を見ていきましょう。

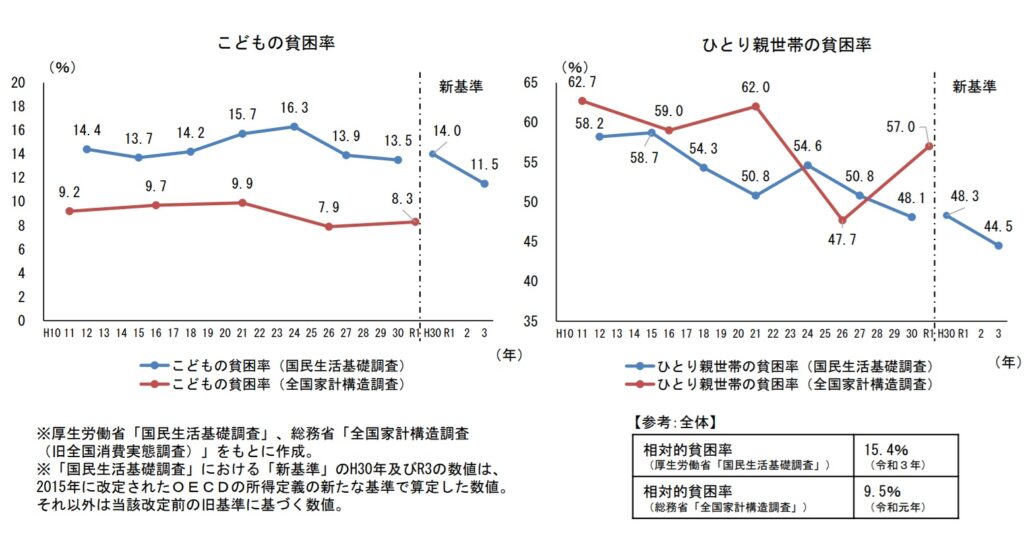

ひとり親や多子世帯

画像引用元:【参考資料】-こども家庭庁

ひとり親家庭、特に母子世帯では相対的貧困率が約44.5%に達し、実に子ども2人に1人が貧困状態にあります。

例えば、2022年の厚生労働省「国民生活基礎調査」では、ひとり親世帯の貧困率が44.5%と報告され、その多くが非正規雇用や低収入に苦しんでいる現状が浮き彫りになりました。

母子家庭の平均年間収入は約328万円で、一般の子育て世帯の42%にとどまっており、可処分所得や教育費の格差が顕著です。

多子世帯においても、子どもが3人以上になると「大変苦しい」と感じる割合が32.9%に上り、教育費や生活費の負担が世帯の生活を圧迫しています。これは学習塾などへの費用負担の困難と相まって、より深刻な困窮状況を招きます。

このように、ひとり親世帯や多子世帯は「子どもの貧困」に苦しんでいる場合が多く、教育格差や生活困難のリスクが高い層として、支援策の重点的な導入が求められています。

参考:【参考資料】-こども家庭庁

参考:ひとり親家庭の貧困率は約5割。子育てに活用できる国や自治体の支援制度

DVなどの問題を抱える家庭

日本では、DV(家庭内暴力)と子どもの貧困が表裏一体になっているケースが多く、DVの被害を受けた母子家庭では子どもの虐待リスクが高まります。

東京都の事例では、DV被害母子が一時保護に繋がらないケースが約半数に上るなど、制度の壁によって支援が届きにくい現状があります。

また、DVでは経済的暴力も問題となり、金銭的に追い詰められた家庭の子どもは教育や生活の機会を奪われやすい。DVと貧困は、子どもの成長促進を阻む重要な社会課題です。

子どもの貧困を生む主な原因

子どもの貧困は、単なる家庭の努力不足ではなく、社会全体の構造的な課題とも深く関わっています。

ここでは、子どもの貧困を引き起こす主な原因について、経済・家庭・制度・社会の4つの視点から解説します。

雇用や経済的な要因

子どもの貧困の背景には、保護者の不安定な雇用や低所得が大きく関係しています。

特に非正規雇用の割合が高い家庭では、収入が不安定で将来の見通しが立ちにくく、子どもの教育や生活費に十分な資金を確保できない状況が続きます。

厚生労働省の調査でも、非正規で働く母親の約6割が年収200万円未満で生活しており、子育てとの両立にも困難を抱えています。

また、物価高騰や賃金の伸び悩みも貧困を助長しており、経済的要因は子どもたちの健やかな成長に大きな影響を及ぼしています。

離婚や養育費未払いなど家庭環境の問題

子どもの貧困は、家庭環境の不安定さとも深く関係しています。

特に離婚後に母子家庭となった世帯では、養育費の未払いが多く、経済的困窮に陥るケースが少なくありません。

厚生労働省の調査によると、母子世帯のうち実際に養育費を受け取っているのは約28%にとどまり、大半が経済的支援を得られていない現状があります。

離婚による家庭の変化は、子どもの生活環境や精神的安定にも影響し、学習機会の格差を生む原因にもなり得ます。

参考:全国ひとり親世帯等調査(旧:全国母子世帯等調査)|厚生労働省

社会保障や支援制度の不十分さ

日本の子どもの貧困問題において、社会保障や支援制度の不十分さも深刻な課題です。

たとえば、児童扶養手当では、わずかな収入増で支給対象から外れ、逆に生活が苦しくなるケースもあります。

また、申請に必要な書類の多さや手続きの煩雑さ、周囲の偏見を恐れて支援を避ける家庭も少なくありません。

本来は生活を支えるはずの制度が、逆に困窮を助長する結果となることもあるのです。制度を整えるだけでなく、「使いやすく、届きやすい」支援体制の構築が重要です。

社会的な孤立も原因に

子どもの貧困には、経済的な困窮だけでなく、家庭や地域とのつながりの希薄さといった社会的孤立も深く関係しています。

保護者が孤立して支援にアクセスできなかったり、周囲との関係が断たれていることで、助けを求められない家庭も多く存在します。

特に都市部では近隣との交流が少なく、困窮のサインが見えにくい傾向があります。このような孤立は、子どもが抱える問題をさらに深刻化させる原因となり、早期発見や支援につながりにくい課題といえます。

子どもの貧困が日常生活に与える影響

子どもの貧困は、生活のあらゆる場面に影を落とします。

日々の食事や衣服といった基本的な生活から、学びや人間関係まで幅広く影響を及ぼし、子どもの成長や将来に大きな差を生み出してしまうのです。ここではその具体的な影響を見ていきましょう。

食事や生活必需品が不足

子どもの貧困が日常生活に与える影響の中でも深刻なのが、食事や生活必需品の不足です。

日本の現状でも、毎日十分な食事をとることができない子どもや、栄養バランスの偏った食生活を送っている家庭が存在します。朝食を抜いたり、夕食がインスタント食品だけになったりするケースもあり、身体の発育や集中力、健康状態に大きな影響を及ぼします。

また、衣服や学用品が揃わず、学校での活動に支障をきたすことも少なくありません。こうした困難は、子どもたちの自尊心や社会的なつながりに影響を与え、孤立を深める原因にもなります。子どもの貧困は単に経済的な問題にとどまらず、日々の暮らしそのものを揺るがす深刻な課題です。社会全体での支援体制が求められています。

健康に影響を与えてしまう

貧困家庭では日常生活がおろそかになりやすく、歯磨きが毎日できなかったり正しくできずに虫歯や歯肉炎といった病気になってしまうことも考えられます。

他にも入浴ができないことによるストレス発散や一息つける瞬間がないことによって、精神衛生にも悪影響を与えてしまいます。親子のコミュニケーションの時間にもなる、入浴時間がないことも子どもにとっては良くない習慣です。

親がセルフネグレクト状態であったりすると、子どもの面倒まで見切れずにその結果健康に影響を与えてしまうことが、十分に起こり得ます。

必要な医療にアクセスできない

意外と見落とされがちなのが、医療にアクセスできない点です。子どもの医療費が無料になっている自治体も増えているおかげで、ネグレクトなどがなければ医療にアクセスできる場合が増えていますが、それでも自治体によっては負担金が生じる場合があります。

その負担金が支払えずもしくは支払いたくないという理由から、受診控えが起こってしまっている家庭もあります。

また自費診療になってしまう歯科矯正などは、多くの家庭で見過ごされがちです。反対咬合などは明らかに見た目に影響するため、いじめの原因になってしまうことも考えられます。

教育格差と進学率の低下につながる

子どもの貧困は、教育の機会を大きく制限し、将来的な進学率の低下につながります。

たとえば、塾や家庭教師などの補習教育を受ける経済的余裕がないことで、学力面での格差が拡大します。また、家庭内に学習環境が整っていないケースも多く、宿題や受験勉強に集中できない状況に置かれることも少なくありません。

さらに、大学や専門学校への進学には学費や生活費がかかるため、進学をあきらめざるを得ない子どももいます。

このような教育格差は、本人の将来の選択肢を狭めるだけでなく、日本全体にとっても人的資源の損失という深刻な影響をもたらします。教育機会の平等を保障する取り組みが、子どもの貧困解決において不可欠です。

連鎖する子どもの貧困の問題点

子どもの貧困は、本人の努力だけでは抜け出すことが難しく、親から子へと受け継がれてしまう「貧困の連鎖」を引き起こす可能性があります。経済的な不利が教育や就労機会の制限につながり、次世代にも影響を及ぼす深刻な問題です。

世代間で連鎖してしまう

子どもの貧困は、本人だけでなく次世代にも影響を及ぼす深刻な課題です。

十分な教育や経験を受けられずに育った子どもは、大人になっても安定した職に就けず、再び経済的困難を抱える傾向があります。その結果、自身の子どもにも貧困の連鎖が引き継がれてしまうのです。

このような「世代間連鎖」は、日本における子どもの貧困の大きな特徴のひとつであり、早期の介入と継続的な支援が不可欠です。支援制度や教育機会の格差是正は、連鎖を断ち切る重要なカギとなります。

社会的・経済的な損失となりうる

子どもの貧困が放置されることは、個人の問題にとどまらず、日本社会全体にとっても大きな経済的損失につながります。

教育機会の欠如により、将来の就労や納税の能力が制限され、労働力の質の低下や社会保障への依存度の上昇が懸念されます。

また、貧困による社会的孤立が深刻化すれば、犯罪や健康問題などの社会コストも増大します。子どもの貧困を防ぐことは、将来の日本の経済成長や社会の安定にも直結する重要な投資といえるでしょう。

結婚ができない

世代間で連鎖してしまう貧困は、結婚できないという現実も引き寄せてしまいます。母子家庭の二人に一人が貧困世帯なので、経済力がなく子どもが結婚できない場合が増えています。

ある程度の経済力がなければ結婚をすることも困難になってしまうため、一定の年齢になっても結婚を諦めてしまう傾向にあります。特に男性は結婚市場において稼ぎを重視されるため、なおさら結婚が難しくなっていきます。

また両親または母親もしくは父親が働けない・働かない状況にある場合は、自分自身が働いて家族を支えなければならずに結婚どころではないという家庭もあります。

教育機会が失われる

昨今では小学生のうちから、塾や家庭教師を使って勉強を補助してもらうのが一般的になりつつあります。特に公立小学校は学力レベルが下がっているところも多く、全体的に学力にも大きな差が出ています。

そこでも貧困家庭では、学校に通って学習する以外の術がなく、周りの生徒についていけずに学習ができない傾向にある子どもが増えてしまっています。

経済的に不安定だと学校の学習にもついていけず、教育の機会が失われてしまいます。結果、学歴も低くなってしまい貧困の連鎖が止まることなく続いて行ってしまいます。

子どもの貧困支援策と具体的な取り組み

子どもの貧困に対しては、国や自治体、民間団体がさまざまな支援策を講じています。

ここでは、実際に行われている取り組みを紹介しながら、どのような支援があるのか、またそれが子どもたちにどう役立っているのかを具体的に見ていきます。

国が進める子どもの貧困支援

日本政府は、子どもの貧困対策を社会全体の課題と位置づけ、さまざまな支援策を講じています。

代表的な取り組みとして、「子供の貧困対策に関する大綱」があり、教育の機会均等や生活支援を目的とした政策が盛り込まれています。また、「就学援助制度」では、給食費や学用品費の補助が受けられ、経済的な理由で学習が制限されることを防いでいます。

さらに、「子ども食堂」の普及や「ひとり親家庭支援金」などの直接的な経済支援も強化されています。文部科学省や厚生労働省が連携し、学校や地域と協働した支援体制の構築も進められています。これらの政策は、子どもの貧困の現状を改善し、将来の貧困の連鎖を断ち切る重要な施策として位置づけられています。

自治体の居場所づくりや相談窓口の取り組み

各自治体では、子どもの貧困を地域で支えるための取り組みが広がっています。

特に注目されているのが、地域に根ざした「子どもの居場所づくり」です。放課後や休日に安心して過ごせる場所を提供することで、孤立や虐待のリスクを減らす役割を果たしています。

また、子育て家庭を対象にした相談窓口では、経済的支援や生活に関するアドバイスを一元的に受けられる体制が整えられています。

自治体によっては、民間団体と連携したフードパントリーや学習支援の取り組みも実施されており、きめ細やかな支援が展開されています。こうした取り組みは、子どもの貧困という複雑な課題に対して、地域全体で支援の網を張る重要な手段となっています。

NPOによる支援活動

子どもの貧困対策において、NPO(非営利団体)は重要な役割を果たしています。

NPO法人「キッズドア」は、経済的困難を抱える家庭の子どもたちに対し、無料の学習支援や食事提供、居場所づくりを行っている団体です。

たとえば、東京23区内では「タダゼミ」という無料の受験対策講座を実施し、進学を諦めがちな中学生を対象に学習機会を提供。参加した生徒の中には、希望校への進学を果たし、その後ボランティアとして活動に参加する例もあります。

また、食事支援や物資の提供も行い、家庭での安心感の確保にも貢献しています。行政だけでは手の届きにくい部分を補う存在として、NPOの取り組みは子どもの貧困対策において欠かせない役割を果たしています。

参考:キッズドア

日本企業・NPO団体の子どもの貧困問題に対する取り組み具体例

日本企業・NPO団体の子どもの貧困問題に対する取り組みの具体例をご紹介します。

NPO法人KATARIBA

NPO法人KATARIBAは、どんな環境に生まれ育った10代も、未来をつくりだす意欲と創造性を育める社会を目指して、2001年に設立された団体です。

KATARIBAでは、きっかけ格差が広がっていると考えられていて、受けた教育や育った環境によって大きく差がついてしまっているのが現状です。ただどんな10代であっても意欲と創造性をもてるようにと、活動しているのがKATARIBAです。

例えば「経済的事情を抱える家庭へオンラインでの伴走と学びの機会を届ける奨学プログラム」を行っていたり、「あの子に学びをつなぐプロジェクト」2020クラウドファンディングなどが行われていました。

参考文献:KATARIBA

NPO団体キッズドア

NPO団体キッズドアは、すべての子どもが夢や希望を持てる社会の実現を目指して、⽇本国内の子ども支援に特化して活動するNPO団体です。

日本の子どものうち9人に1人が貧困に喘いでいるのが現状なので、貧困の解決に取り組んでいたり、教育格差・体験やITの格差についても解決しようとしています。

子どもが幸せに成長できる社会をつくるための活動が主で、全ての子どもに学習できる機会を設けたり、困窮する子育て家庭を支えるといった活動を行っています。

今まで学習支援を受けた学生は2,112人で、支援を届けた子どもと親は826,682人と多くの人々に支援を行き渡らせています。

参考文献:キッズドア

Learning for All(LFA)

Learning for Allは、「子どもの貧困に本質的解決を」という目標を掲げて活動している団体です。Learning for Allは、2010年に学習支援からスタートした団体で、学習の現場経験から学びだけを与えるのでは、解決できないことを悟りました。

そのため一人の子どもがしっかりと自立できるまで、地域と連携してサポートしていけるシステムを構築しました。

学習支援から始まり、食事支援や居場所づくり、保護者の支援まで現在では行っています。また2018年からは今まで培ってきたノウハウを広める事業にも着手しています。

参考文献:LFA

株式会社ジモティー

株式会社ジモティーでは、日本のシングルマザーを対象とした女性の支援を行う、グラミン日本のコーポレートサポーターになっています。企業が協賛してくれた物資を、ジモティーに掲載しシングル家庭に優先的に物資がいきわたるよう受け渡し会を行ったりしています。

お歳暮の余りなどをジモティーに掲載して、地域の方に譲ることで無料で食品を行き渡らせることができる点も、貧困家庭からすると嬉しい現状です。

参考文献:social Act Career

参考文献:ジモティー

パナソニック

パナソニックでは、貧困解消に対して「Panasonic NPO/NGOサポートファンド for SDGs」を運営しています。

海外助成・国内助成どちらも行っていて、組織の問題を明らかにする組織診断や組織課題の改善などを行っています。

Panasonicの創業者である松下幸之助さんも、「生産者の使命は、この社会から『貧困』をなくしていくこと」と明確に発言したことが残されています。

国内助成のうち、実際に「おせっかいの輪を広げて子育て世帯を支援しよう」という支援が行われました。具体的には子ども食堂を開催し、栄養バランスの取れた食事と居場所を提供するという取り組みが行われています。

参考文献:Panasonic

子どもの貧困のために社会全体でできること

子どもの貧困は、家庭内の努力だけでは乗り越えられない深刻な社会課題です。

経済的な困難は教育や健康、将来の可能性にまで影響を及ぼします。そのため、社会全体が当事者意識を持って向き合い、連携して支えていくことが欠かせません。ここでは、社会としてできる具体的な取り組みを三つの観点からご紹介します。

現状を知ることが支援の第一歩

子どもの貧困問題に取り組むには、まず正しい知識を得ることが大切です。

日本では約7人に1人の子どもが貧困状態にあるとされており、その多くは表面からは見えづらい状況に置かれています。

このような現実を理解するには、内閣府や自治体、NPOが発信する統計や実例に目を通すことが有効です。

講演会への参加や映像資料の視聴、子ども食堂や学習支援団体の現場を訪れることでも、多くの気付きが得られます。

知らなかったことを知り、関心を持つこと。それが支援の最初の一歩になります。情報に触れる機会を自ら作ることが、行動のきっかけにつながります。

地域と企業と市民が支援の輪を広げる

支援の担い手は行政だけではありません。

企業や地域住民、市民一人ひとりの協力が、子どもたちの生活と未来を支えます。

たとえば、食品や衣類を寄贈する企業、ボランティアとして学習支援を行う地域の方々、寄付や物資を提供する個人など、それぞれの立場からの支援が集まることで、持続可能なサポート体制が築かれていきます。

最近では、SNSを通じた情報共有やオンライン募金、署名活動など、デジタルを活用した支援の形も広がっています。小さな行動でも、集まれば大きな力になります。

制度と文化を変える意識が求められます

根本的な解決には、生活支援や教育機会の平等を目指した制度改革も必要です。給付型奨学金や就学援助制度、医療費の助成などの制度はすでに整備されているものもありますが、情報の届きにくさや手続きの複雑さから、十分に活用されていない現状があります。

そのためには、制度の周知や簡素化、利用者の声を取り入れた見直しが重要です。また、寄付やボランティアに参加する文化を根付かせることも、社会の意識改革に直結します。

子どもが経済的な理由で夢を諦めることのない社会を実現するには、制度の改善と共に、私たち一人ひとりが変わることが求められています。

子どもの貧困に関するよくある質問

ここでは子どもの貧困について、よくある質問と具体的な回答を通して、より理解を深めていきます。

Q1. 支援を受けていることは周囲に知られてしまいますか?

多くの支援制度は、プライバシーの保護を前提に運営されています。学校や自治体、NPOなどの支援機関は、本人や保護者の同意なしに支援内容を第三者に明かすことはありません。

また、通常の給食費免除や学用品支給なども他の生徒に気づかれにくいよう配慮されています。安心して支援を受けられる環境が整えられているので、不安がある場合は担当窓口に相談してみることをおすすめします。

Q2. 支援を受けるのは恥ずかしいことですか?

支援を受けることは決して恥ずかしいことではありません。

子どもの貧困は、家庭の努力だけではどうにもならない社会的な要因が背景にあります。支援制度は困難な状況にある家庭を守り、子どもたちの健やかな成長を支えるために整備されたものです。

必要なサポートを受けることは、子どもにとっても保護者にとっても大切な選択です。支援を受けることで前向きな一歩が踏み出せることも多くあります。

Q3. どんな人が支援活動に関わっていますか?

子どもの貧困に関する支援活動には、幅広い立場の人々が関わっています。

福祉や教育の専門家に加え、地域のボランティアや企業のCSR担当者、大学生や退職後の高齢者など、多様な人々が力を合わせています。行政職員やNPOスタッフだけでなく、当事者経験を持つ人が支援側に立つケースもあります。

こうした多様な関わりがあるからこそ、地域や背景に応じた柔軟な支援が実現できるのです。社会全体の関心が広がることが、支援の継続と拡充にもつながります。

Q4. 支援情報はどこで探せますか?

子どもの貧困に関する支援情報は、さまざまな場所で入手可能です。

まず、自治体の福祉課や教育委員会のWebサイトには、公的制度や相談窓口が掲載されています。また、厚生労働省のホームページでも全国の支援施策が確認できます。

さらに、NPOや子ども食堂、地域のボランティア団体のSNSやチラシにも有用な情報があります。

最近では、支援制度をまとめたポータルサイトやLINE相談窓口も整備されており、スマホから手軽にアクセスできます。一人で悩まず、まずは自分が利用しやすい窓口で相談してみましょう。

Q5. 子どもの貧困に気づくにはどんなサインがありますか?

子どもの貧困は外からは見えにくいものですが、いくつかのサインに注意を向けることで気づけることがあります。

たとえば、衣服が季節に合っていない、給食を残さず食べる、学校行事に必要な物品が準備できないといった行動は、家庭の経済的困難を示すことがあります。

また、無気力や不登校、友人との関係がうまく築けないといった変化も、生活環境の影響があるかもしれません。こうした小さなサインを見逃さず、丁寧に寄り添うことが支援の第一歩となります。

まとめ

子どもの貧困は、日本社会が抱える深刻な課題のひとつです。

経済的困難だけでなく、教育、生活、将来の可能性にまで影響を及ぼす複雑な問題であり、その原因や背景には多様な要素が絡んでいます。

しかし、支援制度や地域の取り組み、民間団体の活動など、解決に向けた動きも広がっています。一人ひとりが関心を持ち、正しい知識を得て行動することが、社会全体で子どもの貧困をなくしていく力になります。

まずは「知る」ことから始めましょう。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS