近年、日本の出生率は過去最低水準で推移しており、人口減少や少子高齢化が社会全体に大きな影響を与えています。出生率の低下は教育や労働力の確保、社会保障制度の持続性など、多方面で深刻な問題を引き起こしており、出生率の向上は早急に解決しなければならない課題のひとつです。

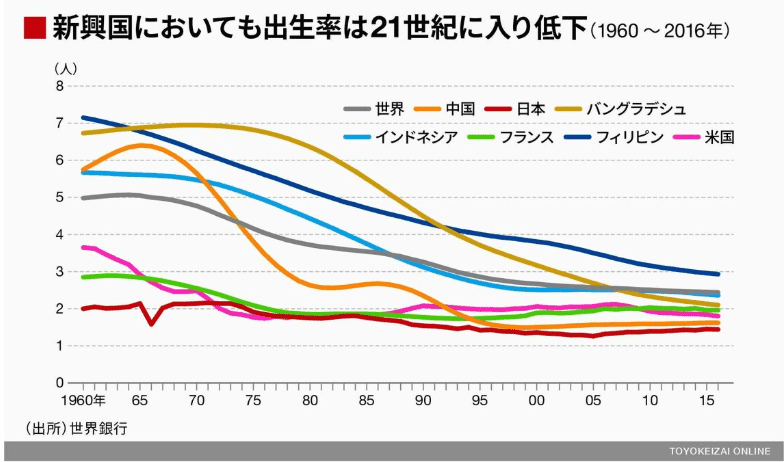

一方で世界の国々でも出生率の低下が進んでいる地域が多く、経済や文化の違いによって表れ方に差があります。

本記事では出生率とは何かという基本概念から、日本と世界の現状や推移・地域差・低下の背景にある要因を詳しく解説します。

さらに出生率向上に向けた支援策や政策の最新動向についても取り上げ、今後の社会にとって必要な取り組みを考えます。

出生率とは?

日本では出生率の低下が大きな問題となっていることは広く知られていますが、出生率の定義について正しく知っている方は案外少ないのではないでしょうか。

ここでは出生率の定義と、出生率とともに頻発する言葉のひとつである合計特殊出生率についてわかりやすく解説します。

出生率の定義

出生率とは、一定期間における人口の増加状況を示す基本的な指標のひとつで、特に人口動態を把握する際には必ず必要となる数値です。

具体的には人口1,000人当たりの1年間の出生数として計算されます。例えば、人口1万人の街で1年間に120人の赤ちゃんが生まれた場合の出生率は以下の計算式で求められます。

120÷10,000×1,000=12.0

出生率の数値はその地域の人口がどの程度自然に増加しているかを示すものであり、人口の増減を予測するためには欠かせません。出生率は死亡率と並んで人口動態統計の中心的な役割を果たしていて、社会政策・福祉・教育・医療体制の計画など、多くの分野で参考にされます。

出生率の変化を追うことで、将来的な人口構造の変化や少子化の進行度合いを把握し、適切な対策を検討するための基礎データとなります。

出生率と合計特殊出生率の違い

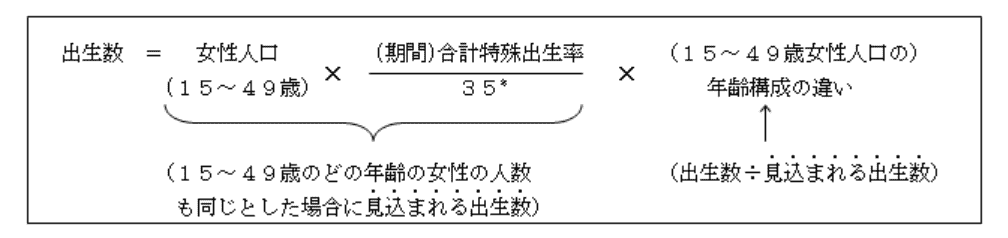

出生率は1年間に生まれた子供の数を人口全体との対比で示す統計であるのに対し、合計特殊出生率は1人の女性が一生涯に平均して何人の子どもを産むかを表す指標です。

| 出生率 | 合計特殊出生率 | |

|---|---|---|

| 対象 | 人口全体 | 15歳から49歳までの女性のみ |

| 算出方法 | その年の人口全体に対する出生の割合 | 1人の女性が生涯に産む子供の数の平均 |

| 内容 | 人口1,000人あたりの出生数 | 15~49歳までの年齢別出生率を合計したもの |

| 目的 | その年の出生の割合 | 将来の人口動態を予測するための指標 |

算出方法は15歳から49歳までの女性が各年齢ごとに平均して産む子どもの数を合計する方式です。合計特殊出生率は単なる出生数の把握にとどまらず、将来の人口規模や人口構造を予測する際に重要な意味を持ちます。

人口を維持するのに必要とされる合計特殊出生率は2.07であり、2.07を下回る状態が継続すると出生数が死亡数を下回る自然現象が進行し、人口全体の規模は縮小します。

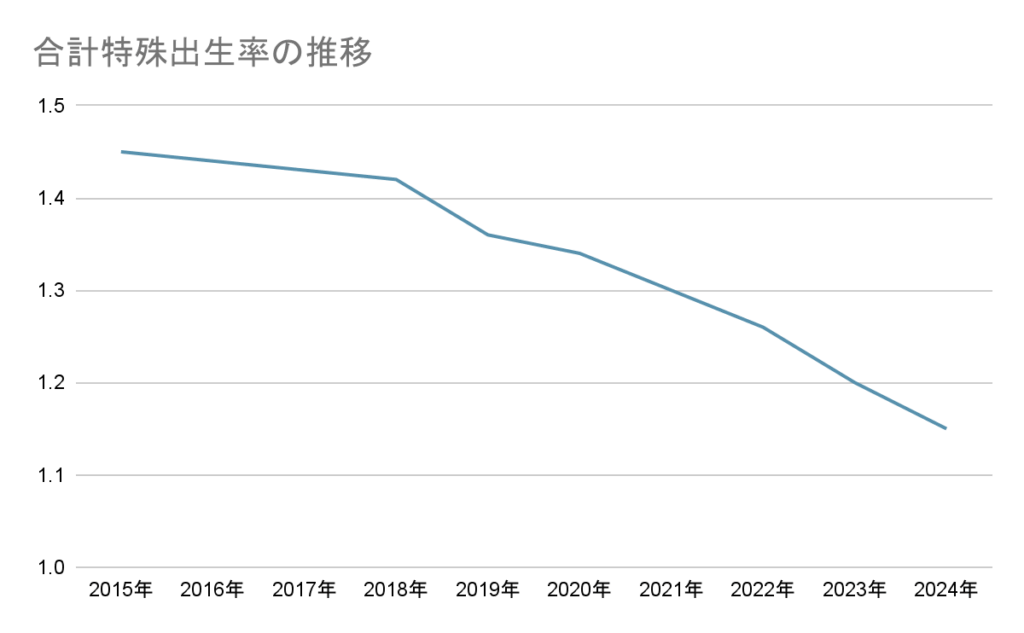

日本における2024年度の合計特殊出生率は1.15と人口維持の基準である2.07を大きく下回っており、少子化の深刻さを示す代表的な統計として政策立案や社会保障制度の議論に活用されています。

日本全国の出生率推移

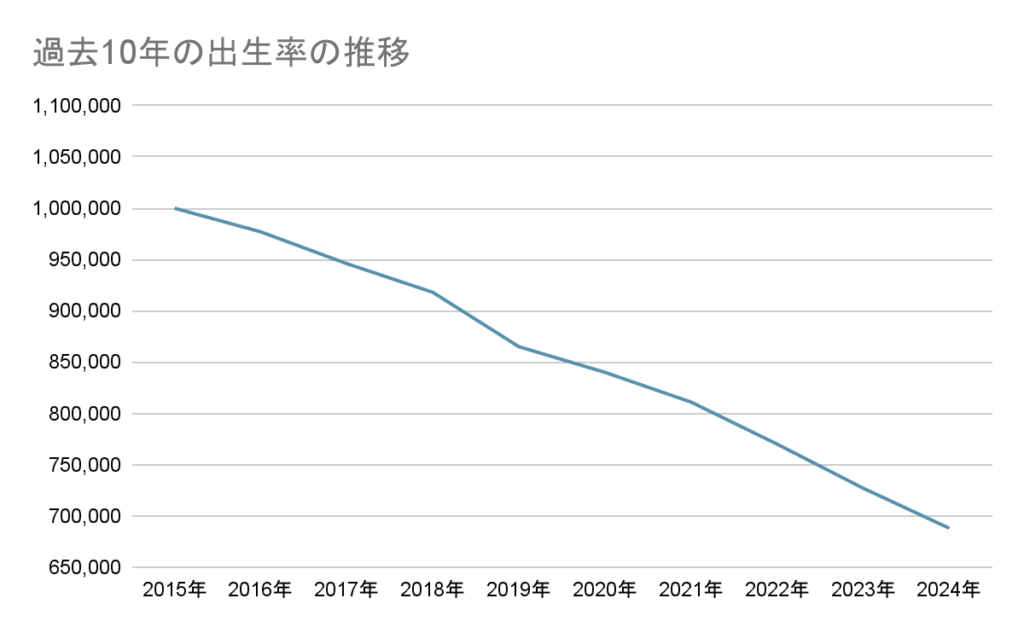

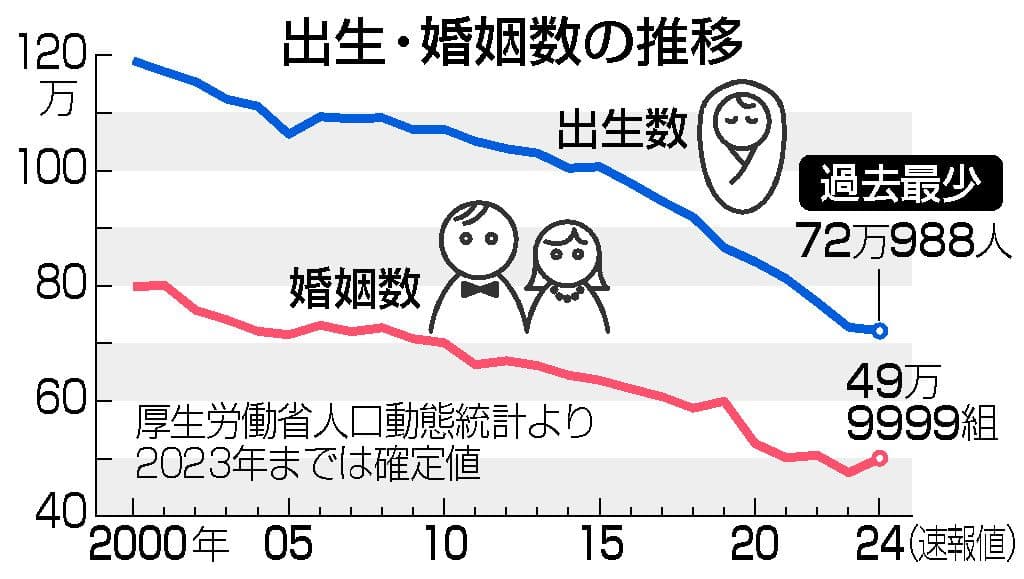

先に触れた通り、2024年度の合計特殊出生率は1.15で、統計開始以来の過去最低を更新しました。出生数も約68万6千人に留まり、初めて70万人を下回っています。

合計特殊出生率・出生数の著しい低下は少子化の加速を示しており、従来の予測を大幅に上回る速さで人口減少が進行している現状を映し出しています。

婚姻件数は近年やや増加傾向にはあるものの、出生数減少の原因は晩婚化だけでなく、結婚後に持つ子どもの数そのものが減っている点にあります。

過去10年間の推移を振り返ると、2015年の合計特殊出生率は1.45前後でしたが、その後は緩やかに低下を続け、2023年に1.20となり、2024年には1.15へと更に低下しました。

決して一時的に合計特殊出生率が低下しているのではなく、長期的な下降傾向が定着しているのが実情です。出生率と出生数の減少は、社会保障や地域社会の維持に直結する重大な課題です。

都道府県別の出生率の地域差

都道府県別に見ると、2024年の合計特殊出生率は東京都が0.96、北海道が1.01と大都市圏で特に低い水準です。

一方で沖縄県は1.60前後、福井県は1.38と比較的高い水準を維持しています。地域差の背景には都市部では晩婚化の進行・住宅・保育環境の不足が影響しており、地方では若年層の都市部流出による結婚・出産世代の減少が大きな要因です。

出生率の地域差は全国平均にも直結しており、人口が集中する都市部での出生率の低迷が全国的な数値を押し下げる結果を招いています。地方で相対的に出生率が高い地域が存在しても、全国全体で見ると改善の兆しは乏しく、低下傾向が続いているのが現状です。

世界の出生率動向

日本のみならず、世界的に見ても出生率は人口維持に必要とされる2.07を下回っている国が多いのが現状です。合計特殊出生率の改善が見られているフランスでも1.62と低く、特に中国と韓国はそれぞれ0.72、0.75と日本以上に低い数値を記録しており、特に主要国で低水準となっているのが大きな特徴です。

先進国の中でも北欧諸国では育児休業や保育制度など子育てに必要とされる制度が他国と比べて非常に充実していて、働きながら子育てをしやすい環境が整備されています。

その結果、スウェーデンでは1.7前後と比較的高い水準を維持してはいるものの、人口維持に必要とされる2.07には届いていません。

一方でアフリカ諸国をはじめとした発展途上国では大家族を重視する文化的背景や若年人口の多さから出生率が高く、ニジェールでは6.7人と世界最高水準を記録しています。国や地域ごとの制度や価値観の違いが出生率に大きく影響している現状が浮き彫りになっています。

参考:厚生労働省「令和6年(2024) 人口動態統計月報年計(概数)の概況 」

参考:NHK報道「去年の出生数 初めて70万人下回る 出生率も過去最低の1.15」

参考:JETRO「韓国、2024年の合計特殊出生率は0.75」

参考:大和総研「出生率低下、打開策はあるか?」

日本の出生率低下の主な原因

出生率低下には、経済的不安・社会構造の変化・医療環境の格差など多様な要因が複雑に絡み合っています。背景を総合的に理解して個々の打開策を見出さなければ出生率向上を達成することは難しいでしょう。

経済的不安定と雇用環境の変化

若年層の経済的不安定は、結婚や出産をためらわせる大きな要因となっています。非正規雇用者の割合は年々増加傾向に有り、正規雇用者と比べると年収が低く、将来の生活設計を描きづらい状況が広がっているのが現状です。

賃金の伸び悩み・住宅費の高騰も重なり、特に都市部では子どもを育てられる経済的余裕がないと考える若者が少なく有りません。

更に子育て世帯の負担も深刻です。教育費・保育料・医療費・食費といった子育てに必要な費用は年々増加しており、子どもを持つことそのものに強い経済的リスクを感じさせる要因となっています。

経済的に子どもを育てることが困難だと考える若年層が増加することにより、結婚や出産を先送りにする、あるいは子どもの数を減らすといった選択肢につながり、出生率の低下を加速させています。

経済的不安と雇用環境の不安定さは、少子化の背景にある最も直接的かつ深刻な要因といえます。

医療資源の地域偏在と医療格差

地方や過疎地では、分娩施設の閉鎖や産婦人科の減少が進み、妊娠・出産に必要な医療アクセスが悪化しています。厚生労働省の報告によると、出産医療の提供体制には地域差が大きく、一部の地域では出産のために長距離移動を余儀なくされるケースもあります。

医療アクセスが困難である状況は、安心して子どもを産み育てられる環境を損ねており、特に若年世代の出産意欲を低下させる要因のひとつです。

一方、都市部では医療資源が集中しており安全性が高い一方で、待機時間や混雑の課題が存在します。結果として都市と地方での医療格差は出生率に直接的な影響を与えていて、地域によって子育て世帯が感じる不安や負担に差が生じているのが現状です。

女性の社会進出と負担増加

女性の高学歴化や就業率の上昇に伴い、キャリア形成を重視する傾向が強まっています。一方で育児や家事の負担が依然として女性に偏っているため、結婚や出産を控える選択肢が広がっています。

共働き世帯は1990年以降一貫して増加し、現在は専業主婦世帯を大きく上回っていますが、両立支援策は充実しているとは言えない状況です。

諸外国では女性の労働参加率と出生率の関係はすでに正の相関に転じていて、北欧諸国では育児支援の充実が出生率維持に寄与しています。

日本でも近年ようやく女性の労働参加と出生率が反転傾向を見せているものの、保育サービスや柔軟な働き方の制度整備が十分ではなく、依然としてキャリアか家庭かの二者択一を迫られるケースが多いのが実情です。ライフスタイルの多様化により、子どもを持たないという選択も社会的に認知されつつあり、出生率低下に拍車をかけています。

家族観・価値観の変化と出生率への影響

現在では子どもは必ず持つべきものではないという価値観や個人のライフスタイル重視が広がり、結婚や出産の選択に影響を及ぼしています。家族のかたちも多様化し、未婚・事実婚・ひとり親家庭などさまざまな形態が見られるようになりました。

多様な家族形態は出生率の地域・世代間格差に直結しており、従来の核家族モデルを前提とした政策だけでは十分な出生率の改善が見込めないことは確実です。

価値観やライフスタイルの変化と家族構成の多様化が重なり、出生率の減少傾向を持続させる要因となっています。

出生率の課題と問題点

急速な出生率低下は、第2子以降の出産減少や家族形成の壁を産み、社会保障制度の持続性にも深刻な影響を及ぼします。本章では出生率低下によって生じる課題や問題点について解説します。

急速な出生数の減少と少子化の進行

2023年に日本で生まれた赤ちゃんの数は72万7,288人となり、前年比約5.1%の減少となったことが厚生労働省の報告で明らかになりました。約72万人という数は統計開始して以来、最も少ない水準です。

過去10年間の推移に限定しても特に減少速度が急速であり、人口減少のペースが予想を上回る形で進行していることを示しています。そして2024年度では68万8,061人と、初めて70万人を割り込むという結果となりました。

10年前の2014年は約100万人の赤ちゃんが生まれていたのと比較すると、10年間で30万人以上も減少したことになります。出生数そのものは1973年をピークに緩やかに減少していますが、近年は特に減少傾向が顕著です。

結婚数と第2子出生率の低下がもたらす家族形成の壁

2023年の婚姻件数は約47万組で、戦後最小水準へと落ち込みました。同時に、第2子の出生割合も約35%台へと低下しており、かつての40%台から明確な減少傾向を示しています。

結婚数の減少は家庭形成の基盤を弱め、さらに第2子以降の出生減少は兄弟姉妹の関係や地域社会での子ども同士の交流機会を著しく減少させていることは紛れもない事実です。

交流機会が減少した結果、子どもの社会性育成や地域コミュニティのつながりが細くなり、社会全体の基盤にも影響を及ぼしかねません。結婚や出産の減少は個人の選択である一方で、国全体にとっては少子化を加速させる構造的課題のひとつとして深刻な影響をもたらしています。

参考:令和5年(2023) 人口動態統計月報年計(概数)の概況

参考:大和総研「2人目の壁」が近年の出生率低下の 大きな要因に

社会保障制度の持続性への懸念

出生率の低下は年金・医療・介護の社会保障を膨張させる一方で、現役世代の数を急速に減少させています。国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、かつて現役世代5人で高齢者1人を支えていた構造が、2050年頃には1.2人で1人を支える水準にまで縮小すると見込まれています。

社会保障費の負担増は働き盛り世代の生活を圧迫し、消費や投資を停滞させる可能性が高いです。

人口構造の変化が進む中で、今後は現役世代1人が高齢者1人を支える時代が来ることはほぼ確実であり、制度の持続性に対する危機感が一層高まっています。現在の社会保障制度を持続させるためには、制度設計の抜本的改革が不可欠です。

出生率向上に向けた対策

出生率の向上に向けて、現在各種の政策や支援策が進められています。

本章では出生率低下に対しての取り組みと課題、さらに今後必要とされる方策について解説します。各種支援策を必要に応じて活用すれば、子どもを産むことに対する不安はある程度解消されることでしょう。

経済的支援策の充実

少子化対策の柱として、子育て世帯の経済的負担を軽減する施策が拡充されています。代表的な制度である児童手当は、2024年から大幅に拡充され、所得制限が撤廃されるとともに支援対象が18歳までに広がりました。

しかし児童手当は当初の予定より減額されていて、3歳までが15,000円、3歳以降は10,000円と月額にすると微々たるもので、以前まであった年少扶養控除と比べると雲泥の差です。

また、出産時には出産育児一時金が支給され、2023年4月以降は原則50万円に引き上げられています。

更に低所得者世帯には子育て世帯生活支援特別給付金が支給される仕組みも整備されていて、子ども1人あたり一律5万円が給付されます。

子育て世帯に向けたさまざまな政策は、教育費や生活費の増加に直面する家庭の負担を和らげるとともに、出産や子育てを選択しやすい環境を整備することを目的としています。経済的支援の充実は、出生率回復に向けた基盤強化の重要な一歩です。

参考:2024年10月分から児童手当が大幅拡充!対象となるかたは必ず申請を

参考:出産育児一時金等について

参考:低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

保育・育児支援の拡充と働き方改革

子育てと就労の両立を実現するために、保育所の増設や待機児童対策が進められ、利用可能な保育環境の整備が拡大しています。

また、育児休業制度の充実や男性の育児参加促進が図られ、家庭内での負担分担が進みつつあります。更にテレワークや時短勤務、フレックスタイムといった柔軟な働き方が普及し、出産や子育てと仕事の両立を可能にする職場環境づくりも進行中です。

子育てと就労の両立に対する施策はライフステージに応じた働き方を支援し、子育て世帯が安心して生活を設計できる社会の実現に寄与しています。働き方改革と両立支援の推進は、出生率回復に不可欠な基盤整備といえます。

ICT・遠隔医療の活用による医療アクセス改善

離島や過疎地では医師不足が深刻な問題です。医師不足解消の対策にはオンライン診療や遠隔医療相談の導入があり、利用できる体制を整えることで医療アクセスの改善が進んでいます。

例えば、都市部の大規模病院と地方のクリニックをICTで繋げば、専門医が遠隔で診断や治療方針を助言可能となり、地方のクリニックでも都市部と同レベルの診察を受けることが可能です。

また過疎地域では、オンライン診療により患者が移動せずに診察を受けられるようになり、通院負担の軽減につながっています。

さらに在宅医療の分野でもICTを活用した見守りや健康管理が進み、高齢者や妊産婦にとって安心できる医療環境の整備が進展しています。これらの取り組みは、地域間の医療格差を緩和し、持続可能な医療体制の実現に寄与しています。

妊娠・出産・育児に関する公的支援

妊娠・出産・育児に関する公的支援を見ていきましょう。

山梨県北杜市

山梨県北杜市では、第二子以降の保育料が無料になる経済的な支援を行っています。第一子の保育料についても、国で定められている基準に比べて大幅に軽減している点も、大きなメリットです。

他にもおむつの支給を行っていたり、チャイルドシート等の購入補助を行っていたりと、お金がかかる部分にピンポイントで補助を出してくれる自治体です。

移住者も受け入れていて、市営子育て支援住宅を利用することもできます。

参考:北杜市

世田谷区

世田谷区は、「世田谷版ネウボラ」という仕組みを構築しており、妊娠中から就学前までの6歳まで途切れない支援を目指している自治体です。

保健師さんや助産師さんが妊婦さんの自宅を訪問して、様子を見たり困っていることを伺ったりしてアドバイスをすることで、マイナートラブルや不安を解消できる仕組みができています。

国の出産・子育て応援給付金制度を生かして、電子クーポンなどを配布している点も、世田谷区のメリットです。

参考:世田谷区

栃木県宇都宮市

栃木県宇都宮市では、保育所の入所条件を柔軟に変更して待機児童ゼロを達成しています。入れる保育所にもなるべく園庭があるようしており、子どもにも良い環境を提供しています。

「宮っこ子育てアプリ」を配信していて、子育ての記録をすべて一括で管理できるとあって利用するメリットも大きいと評判です。他にも子育て情報誌「にこにこ子育て」があったり、LINEで24時間回答「教えてミヤリー」といったサービスも提供しています。

参考:宇都宮市

出生率を上げるためのさまざまな支援

少子化対策では経済的支援・子育て環境整備・医療アクセス改善など多角的な取り組みが展開されています。本章では出生率向上を目的とした公的支援や企業支援制度をいくつか紹介します。

市区町村の公的支援

妊娠・出産・育児に関する公的支援は、市区町村が中心となり各種窓口で提供されています。市区町村の子育て支援課では、児童手当や出産育児一時金の手続き、保育所や認定こども園の入所申請など、経済的支援と保育関連サービスの案内を行っています。

保健センターでは、母子健康手帳の交付・妊婦健診の費用助成・乳幼児健診や予防接種の案内に加え、栄養や発育に関する相談も可能です。

母子保健窓口では、保健師や助産師が育児や授乳に関する悩みに対応し、必要に応じて医療機関や地域の子育てサービスにつなげます。各窓口の役割を理解することで、必要な支援を円滑に受けられる環境が整えられています。

産後ケアサービス

産後ケアサービスは、出産後の母親が心身の回復や育児に安心して取り組めるよう支援する制度で、利用の窓口は市区町村の保健センター・産婦人科・地域包括支援センターなどです。

保健センターでは宿泊型や日帰り型の産後ケア事業の案内や利用申請を受付、助産師による授乳指導や心身の健康相談を行います。

産婦人科では出産後の母体ケアや授乳トラブルへの対応が可能で、医療的な支援を伴うサービスを受けられます。地域包括支援センターでは、家庭環境や生活状況に応じた育児支援や福祉サービスとの連携を図ります。

産後ケアに関するさまざまな窓口を活用することで、母親が孤立せず安心して子育てをはじめられる体制が整備されています。

少子化対策に取り組む日本企業の具体例

少子化対策に取り組む日本企業の具体例をご紹介します。

資生堂

資生堂では資生堂と提携企業の社員に向けた子育て支援サービス「KANGAROOM+」(カンガルームプラス)を行っています。「KANGAROOM+」(カンガルームプラス)は、産後ケアのサービスで生後3か月未満の子どもを持つ全社員が対象です。

新サービスの内容としては、保育士資格を持った専門のスタッフが産後のご家族の自宅まで赴き家事や育児のサポートを行ってくれます。

妊娠中から小学校卒業まで、キャリアと家庭を両立できるようサポートが充実している企業の一つが資生堂です。資生堂は女性社員も多いため、理にかなっている支援と評判です。

参考文献:資生堂

アフラック生命保険

アフラック生命保険は2025年の共働き子育てしやすい企業ランキングで1位に選ばれた企業です。2024年は3位だったので、一気にポイントを上げて1位に躍り出ました。

その理由の一つとして、育児休業取得率の高さが挙げられます。女性の育児休業取得率100%・男性の育児休業取得率も100%を達成しています。

育児休業も通常より長くとれるようになっており、最長で2歳まで休業できますし最初の5営業日は有給が使用できます。

参考文献:アフラック生命保険

東京ガス

東京ガスでは、2025年版の共働き子育てしやすい企業ランキングで2位に輝いている企業です。

男性社員の育休取得率や育児関連制度利用を促進している点などが評価されています。それ以外にも、法廷で決められている以上の育児休職は3歳まで、育児勤務は小学校6年生までと長い点も大きく評されるポイントです。

東京都の「育業応援プロジェクト」にも東京ガスは参画していて、育児を休みと捉えるのではなく大切な仕事と考えている「育業」としての理念を社員に浸透させています。

また不妊治療に対して柔軟な働き方ができるように、ライフデザインサポート休職制度も導入しています。他には配偶者の海外配属に帯同するための帯同休職制度の利用もできるようにしています。

参考文献:東京ガス

東日本旅客鉄道(JR東日本)

JR東日本では、「HAPPY CHILD PROJECT」と呼ばれる少子化対策が行われています。

東京都や横浜市とコラボして、駅近やエキナカに保育園を作る取り組みを行っていたり、地域全体で働きやすいよう仕組みづくりを行っています。

また様々な施策が評価され、2012年にはワークライフバランス大賞で優秀賞を受賞しています。

最新の取り組みとしては2025年4月より育児を目的としている短時間勤務の対象年齢を通常の3歳までから、小

学校6年生まで引き上げています。働く母親にとっては、子育てとの両立が非常にしやすくなりました。

また育児支援休暇の仕組みも新たに作られ、養育休暇が月10日・看護などが年5日と安心して子育てができる環境が整っています。

参考文献:JR東日本

伊藤忠商事

伊藤忠商事は朝方勤務を導入したことによって、社内の出生率を上げたという実績があります。

午後8時以降の残業を禁止にしたり、早朝の勤務をサポートして子育て中の人でも仕事がしやすいように環境を整えてくれています。

伊藤忠商事では他にも、2022年から4週間以上の育児休業を取得していて、満1歳未満の時点で職場復帰した社員に対して、育児両立手当の支給も行っています。保育代に当てられたりと助かっているという声が多く聞かれます。

また2024年4月以降は男性社員の育児休業取得が必須となっているため、より男性も育児に参加できるよう、制度が作られています。

参考文献:伊藤忠商事

出生率のよくある質問

少子化の進行により、出生率は社会の将来を左右する大きな課題として注目されるようになりました。ここでは出生率に関する質問のうち、特に多く寄せられる疑問5つについて解説します。

Q1.出生率が高い国や地域には、どのような共通点や特徴がありますか?

2025年時点で出生率が特に高い国々は以下の通りです。

- ニジェール 6.64

- アンゴラ 5.7

- コンゴ民主共和国 5.49

出生率が高い国々では、経済的な理由から子どもが家族の重要な労働力と見なされる傾向があり、また、教育や医療などの社会インフラが十分に整備されていないことが影響しています。

一方日本国内では沖縄県や秋田県など一部地域で出生率が比較的高い傾向が見られます。出生率が高い地域では地域コミュニティの支援体制が他県と比べて充実しているほか、子育てに対する地域の価値観も影響していると考えられます。

Q2.出生率の動向が、子育て支援や教育政策の見直しにどのように影響していますか?

出生率の低下は教育現場における児童数減少をもたらし、保育園。幼稚園・小中学校をはじめとした教育機関の統廃合や教員配置の見直しに直結しています。

同時に少人数学級やきめ細かい教育が可能になるという側面もあります。さらに育児や教育費の負担軽減を目的とした無償化政策や給付金制度の拡充につながり、教育政策や社会保障全体の方向性を左右する要因となっています。

Q3.なぜ日本の出生率は世界的に注目されているのでしょうか?その理由や背景を教えてください。

先進国は近年ほとんどの国で出生率が減少傾向にありますが、中でも日本の出生率は突出して低い水準にあります。

日本の現状は経済力や社会制度が整った国で少子化が進む先進国型課題の先行指標となっているのが世界的に注目されている最大の理由です。特に高齢化が同時進行している点が特徴であり、出生率低下が年金や医療制度にも影響を及ぼしています。

各国が将来の自国の姿を手がかりになると考え、日本の少子化対策や効果には高い関心を寄せています。

Q4.出生率向上のために、デジタル技術やサービスはどのように活用されていますか?

デジタル技術の活用により、出生率向上を目指す取り組みが進んでいます。東京都のこどもDXプロジェクトでは、子育て支援のデジタル化が進められており、例えば保育園探しから入園までの一連の手続きをすべてオンラインで完結できる保活ワンストップサービスや必要な情報を先回りで届けるプッシュ型子育てサービスがとても好評です。

また、育児記録アプリ・地域の子育てイベント情報アプリ・ベビーシッターや家事代行のマッチングサービスなど、民間のデジタルサービスも充実しています。

Q5.出生率向上に向けて、海外や日本国内で最近注目されている政策や新しいアイデアにはどんなものがありますか?

海外や日本国内では出生率向上を目指した多様な施策が注目されています。フィンランドではベビーボックス制度が導入され、申請時に必要な物品一式を支給して育児環境を支えています。また韓国では、0~7歳の子どもを持つ世帯に対する現金給付の拡大が進められ、経済的負担軽減を通じて出産・育児を後押ししています。

出生率向上に向けての施策は、各国の文化や社会構造に応じた工夫が盛り込まれ、出生率改善への新しいアプローチとして注目されています。

まとめ

出生率の問題は単なる人口統計の話ではなく、私達が生活するうえで必要不可欠なサービスや制度に大きく影響を及ぼす重要な課題です。

出生率が低下すれば人口が減少していくことは確実であり、社会・経済・教育・医療などが回らなくなるほか、現状の社会保障制度も崩壊しかねません。

各国の取り組みやデジタル活用の事例は日本が進めるべき対策の参考となります。多角的な支援と柔軟な制度設計が今後の出生率回復には必要不可欠です。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS