バリアフリーとは、高齢者や障害のある方を含むすべての人が、不自由なく安全に生活できるように設計された社会環境や設備のことを指します。例えば段差のない玄関、広めのトイレ、音声案内付きの交通機関などが挙げられます。

メリットとしては、移動や生活の自由度が高まり、介助の負担軽減や事故防止にもつながります。また、多様な人が参加しやすい社会づくりにも貢献します。一方で、導入にはコストがかかることや、設計・改修に法的なガイドラインが必要な場合もあるというデメリットがあります。

本記事では、バリアフリーの意味や種類から、ユニバーサルデザインとの違い、補助金制度や設備例、街・住宅・交通機関の取り組みまで、幅広くわかりやすく紹介します。

バリアフリーとは?

バリアフリーとは、年齢や障害の有無にかかわらず、誰もが安心して暮らせるよう社会の障壁を取り除く考え方です。高齢化が進む日本では、生活や移動に困難を抱える高齢者や障害者の支援がますます重要となっています。駅のエレベーターやスロープ、点字ブロックといった物理的配慮に加え、情報アクセスや制度利用の心理的な壁をなくす取り組みもバリアフリーに含まれます。

また、ベビーカー利用者や外国人旅行者などにも役立つため、バリアフリーは「共生社会」の実現に欠かせない基盤です。

バリアフリーとユニバーサルデザインの違い

バリアフリーと混同されがちな概念に「ユニバーサルデザイン」がありますが、両者は目的や設計思想で異なります。

バリアフリーは、もともと存在している障害や不便さを後から取り除く「事後対応」の考え方であるのに対し、ユニバーサルデザインは、最初からすべての人にとって使いやすくなるように「事前に設計」するという考え方です。

例えば、バリアフリーでは、段差のある建物にスロープや手すりを後から設置するような対応が該当します。一方、ユニバーサルデザインでは、最初から段差のないフラットな構造にして誰もが不自由なく利用できるように設計されます。

この違いは、都市計画や製品開発にも顕著に表れます。バリアフリーはどちらかといえば特定の対象者(高齢者や障害者)への配慮であるのに対し、ユニバーサルデザインは年齢、身体状況、国籍、言語などにかかわらず、すべての人が対象です。たとえば、誰にとっても見やすいピクトグラム、子どもでも扱いやすい蛇口の設計、音声と字幕を併用した案内放送などがその一例です。

ユニバーサルデザインは「最初から誰にでも優しい社会づくり」、バリアフリーは「今ある障害を除くための具体的な対応」と捉えると分かりやすいでしょう。どちらも目指す方向は同じですが、アプローチが異なるため、状況やニーズに応じて両者を使い分けることが大切です。

| 項目 | バリアフリー | ユニバーサルデザイン |

|---|---|---|

| 基本の考え方 | 既存の障害を取り除く後付け対応 | 初めから誰にでも使いやすく設計 |

| 主な対象 | 高齢者・障害者など特定の人 | すべての人(年齢・性別・国籍を問わない) |

| 具体例 | 段差に後からスロープを設置 | 初めから段差のないフラット設計 |

| 活用分野 | 公共施設、交通機関などの改修 | 製品開発、都市設計、サービス設計など |

| SDGsとの関連 | 誰一人取り残さない社会への対応 | 共生社会を前提にした普遍的な設計 |

この2つの考え方を理解し、効果的に取り入れていくことは、SDGsの掲げる「誰一人取り残さない」社会づくりに直結します。特に行政や企業が新しい設備やサービスを提供する際には、バリアフリーとユニバーサルデザインの双方を意識した設計・運用が求められます。

参考:統計局ホームページ/令和2年/統計トピックスNo.126 統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-/1.高齢者の人口

知っておきたい障がいの種類

バリアフリーを進めるには、まず障がいの多様性を正しく知ることが欠かせません。

障がいには、身体の機能に明らかな制限があるものだけでなく、外見からは分かりにくいものも含まれます。それぞれの障がいには特有の困難があり、理解と配慮のあり方も異なります。ここでは代表的な4つの障がいについて解説します。

身体障がい

身体障がいは、視覚や聴覚、手足などの身体的な機能に制約がある状態を指します。

移動の自由や日常生活の動作に困難が生じることが多く、車いす、白杖、補聴器などの補助具を使って生活を送る人もいます。エレベーターやスロープ、点字ブロックなどの整備は、こうした方々にとって安全に移動するための大切な手段です。

知的障がい

知的障がいとは、知能の発達に遅れがみられ、概念の理解や判断、意思疎通に困難がある状態です。

複雑な指示や抽象的な表現では混乱を招くことがあるため、伝えるときには簡潔で具体的な言葉を選ぶことが求められます。本人のペースを尊重し、焦らせずに接することも配慮のひとつです。

精神障がい

精神障がいには、うつ病や統合失調症、不安障がいなどが含まれます。

外見ではわかりにくく、症状も日によって変化しやすいため、まわりの理解が不十分だと孤立につながるおそれがあります。本人が安心して過ごせる雰囲気や、周囲の柔軟な対応が社会参加への大きな支えとなります。

発達障がい

発達障がいは、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障がい(LD)などが代表的です。

対人関係や感覚過敏、注意の持続などに特性がみられるため、同じ環境でも負担の感じ方は人によって異なります。誤解されやすい障がいであるため、正しい知識を広めることが、無理解からくる偏見をなくす第一歩になります。

社会に存在する4つのバリア

社会の中には、人々の行動や参加を妨げる「バリア(障壁)」が存在しています。バリアフリーの取り組みを進めるには、これらのバリアがどのような種類に分かれ、具体的にどんな課題を生んでいるのかを理解することが大切です。

| バリアの種類 | 概要 | 主な例 |

|---|---|---|

| 物理的バリア | 建物・道路など、身体的移動を妨げる構造上の障壁 | 段差・階段・狭い通路・エレベーター未設置など |

| 情報的バリア | 視覚・聴覚などに制約がある人への情報伝達の困難 | 音声のみの案内・点字や字幕の欠如・外国語未対応など |

| 制度的バリア | 制度やルールが一部の人に不利に働く社会構造の障壁 | 就学・就労の制限・支援制度の利用要件の厳しさなど |

| 心理的バリア | 偏見や無関心など、人の意識や態度による障壁 | 差別・偏見・支援へのためらい・誤解や思い込みなど |

以下では、文部科学省の定義に基づき、社会に存在する4つの主要なバリアを解説します。

物理的バリア

社会参加を困難にする最も分かりやすい障害のひとつが、建物や道路、交通機関などに見られる物理的なバリアです。これは、段差や階段、狭い通路、エレベーターの未設置など、身体的な移動を妨げる環境要因を指します。

こうしたバリアがあると、車いす利用者や高齢者が目的地へ安全に移動することが困難になります。また、ベビーカーを使う保護者、骨折などで一時的に歩行が困難な人にとっても大きな負担となります。たとえば、駅の改札に段差があると、移動に介助が必要となり、自立した行動が制限されます。

このような問題を解消するため、エレベーターやスロープの設置、フラットな床面の導入などが進められています。物理的バリアを除くことで、すべての人が安心して外出や社会活動に参加できる環境が整います。

情報的バリア

社会には、文字、音声、映像などの情報を受け取るうえでの障壁も存在します。これが情報的バリアです。視覚障害者や聴覚障害者、発達障害のある人などにとって、情報が適切な形式で提供されないことが、重大な社会参加の妨げとなります。

例えば、駅のアナウンスが音声のみで提供されている場合、聴覚障害のある人には内容が伝わりません。また、文字情報のみの案内板は、視覚に障害のある人や日本語が不得意な外国人にとって読み取りが困難です。

こうした状況を改善するためには、音声と文字の両方を併用した案内、点字や手話通訳、ピクトグラムの活用など、誰にでも理解しやすい「多様な情報提供手段」が求められます。情報が誰にでも届くことは、災害時の避難や公共サービスの利用にも直結するため、命を守るためにも大切です。

制度的バリア

制度的バリアとは、法律や制度、ルールなどが特定の人にとって不利に働き、社会参加を妨げる障害です。これには、就学・就労に関する制限、医療や福祉制度の利用条件の厳しさ、不十分な支援体制などが含まれます。

たとえば、障害のある子どもが通常学級に通うための支援が不十分な場合、教育機会の格差が生まれます。また、障害者手帳の取得要件が厳しいことで、実際に困難を抱えている人が支援制度を受けられないなどの事例も見られます。

制度的バリアを取り除くには、制度そのものの見直しに加えて、「形式上の平等」ではなく「実質的な平等」が実現されるような運用が必要です。バリアフリーは建物の整備だけでなく、制度設計や運用の見直しとも深く関係しています。

心理的バリア

最も見えにくく、解消が難しいとされているのが心理的バリアです。これは、偏見や先入観、無理解、無関心などが原因で、人々の心に生じる障壁です。たとえば、「障害のある人は何もできない」などの思い込みや、「支援するのは大変そうだから関わりたくない」などの無関心が、それにあたります。

こうした心理的バリアは、障害者や高齢者に対する差別や孤立、就労機会の制限など、さまざまな社会的弊害を生み出します。バリアフリーを進めるうえで、最も大切なのは「心のバリア」をなくすことだとする意見も少なくありません。

そのためには、学校教育や職場での研修、メディアによる啓発などを通じて、多様性や共生への理解を深める取り組みが不可欠です。人々の意識が変わることで、見えないバリアも少しずつ解消されていきます。

身近にあるバリアフリーの例・種類

私たちの身の回りには、実は多くのバリアフリーの取り組みが存在しています。しかも、それは高齢者や障害のある人だけのためではなく、すべての人にとって安全で快適な社会をつくるための工夫です。ここでは、街中・交通機関・住宅の3つの分野に分けて、具体的なバリアフリーの事例や設置目的を見ていきます。

街で見かけるバリアフリー

私たちの身の回りには、実は多くのバリアフリーの取り組みが存在しています。しかも、それは高齢者や障害のある人だけのためではなく、すべての人にとって安全で快適な社会をつくるための工夫です。ここでは、街中・交通機関・住宅の3つの分野に分けて、具体的なバリアフリーの事例や設置目的を見ていきます。

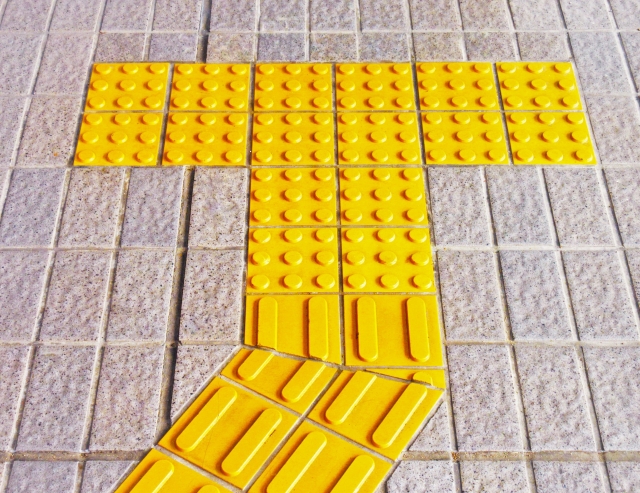

点字ブロックや音声信号

歩道や駅の構内、公共施設の入口などに設置されている点字ブロックは、視覚に障害のある人が安全に移動するための大切な案内です。黄色の凹凸のあるタイルは、足の裏や白杖で触れることで方向や注意を伝えます。また、横断歩道では音声付き信号機が設置されている場所もあり、目が不自由な人でも信号の変化を確認できます。

スロープや段差解消

歩道と車道の間にある段差や、店舗・施設の出入口に設けられたスロープも典型的なバリアフリーの一つです。車いすの利用者だけでなく、ベビーカーを押す人や高齢者にも安全性を提供します。また、段差のないノンステップ歩道やエントランスの設計は、都市部を中心に普及が進んでいます。

公衆トイレの多目的化

公園や駅前に設置されている多目的トイレもバリアフリーの大切な設備です。広めの空間に手すりがあり、車いすでの移動や介助がしやすいよう設計されています。オストメイト対応やおむつ交換台が設置されているトイレもあり、幅広いニーズに対応可能です。

交通機関のバリアフリー

交通のバリアフリーは、地域全体の活力を支える大切な基盤です。移動の自由が広がることで、社会参加の可能性が高まり、暮らしの質も大きく向上します。

ノンステップバス・低床電車

バスの乗降口に階段がないノンステップバスや、ホームとの段差が少ない低床型電車は、バリアフリー交通の代表例です。車いすユーザーや杖を使用する高齢者でも乗降がしやすく、地域の移動手段として利便性を高めています。

エレベーター・エスカレーターの整備

駅構内に設置されたエレベーターやエスカレーターも、高齢者や障害者の移動を支える大切な設備です。従来の階段しかない駅では移動が困難だった人々も、安心して公共交通機関を利用できるようになりました。最近では、エレベーター内のボタンに点字や音声案内をつけるなどの情報バリア対策も進められています。

駅員のサポート・駅構内放送の多言語化

駅では、視覚・聴覚に障害のある人に向けた案内放送の多言語化や、点字案内板の設置も広がっています。また、駅員による乗降時のサポート体制も充実しつつあり、事前連絡があればスムーズなサポートが受けられるケースも多くなっています。

住宅のバリアフリー

住宅のバリアフリーは、日常生活の安全を守るだけでなく、介護する家族の負担軽減や在宅生活の継続にもつながる大切な取り組みです。

段差のない床・引き戸の導入

自宅の中のバリアフリー化も、高齢化社会では大切です。たとえば、部屋と廊下の間に段差がないフラットな床や、開閉しやすい引き戸は、安全かつ快適な生活空間を実現します。つまずきや転倒を防ぎ、毎日の移動のストレスを軽減します。

手すりや滑りにくい床材の設置

廊下や浴室、トイレに手すりを設置することで、身体の不自由な人や高齢者が安心して自立した生活を送ることが可能になります。さらに、床材に滑りにくい素材を使用することで、転倒事故のリスクを大幅に下げることができます。

福祉機器や住宅改修の補助制度

住宅のバリアフリー化にはコストがかかることもありますが、自治体や国の補助金制度を活用することで負担を軽減できます。たとえば、高齢者住宅改修費用助成制度や介護保険制度に基づく住宅改修支援などがあり、手すり設置や床段差の解消などの具体的な工事に対して補助が出るケースも多いです。

バリアフリーに関連する知っておきたいマーク

バリアフリーに関する正しい知識や意識を持つことは、思いやりのある社会づくりの第一歩です。公共施設や街中で目にするマークには、それぞれ大切な意味があり、利用者の立場に立った配慮の証でもあります。これらのマークを知っておくことで、誰かに手を差し伸べる行動や、自身の行動への配慮にもつながります。

ここでは、バリアフリーに関連する主要なマークとその意味を紹介します。

車いすマーク(国際シンボルマーク)

このマークは「国際シンボルマーク」と呼ばれ、身体障害者が利用できる建物・施設・駐車場などに表示されます。世界中で使われているため、もっとも広く認知されたバリアフリーマークの一つです。

表示がある場所では、身体に障害がある人の安全で円滑な利用を保証することが求められています。誤って健常者が専用スペースを利用してしまうと、本当に必要な人の移動を妨げる結果となるため、十分な配慮が必要です。

ハート・プラスマーク

ハート・プラスマークは、内部障害や見た目には分かりづらい障害を抱える方々への配慮を呼びかけるマークです。心臓や腎臓、呼吸器疾患、人工透析などで外見的に障害が見えない場合でも、身体に大きな負担がかかるケースがあります。

このマークが付いたストラップやバッジを身に付けた人に対して、エレベーターの優先利用や、列への配慮などが必要です。「見た目で判断しない」ことが、真のバリアフリー社会への第一歩となります。

オストメイトマーク

オストメイトとは、人工肛門・人工膀胱の利用者のことです。このマークは、対応トイレが設置されていることを示しています。排泄に関わる障害を抱える方にとって、衛生的で安心できる環境が提供されているかどうかは、外出の可否を左右するほど大切です。

公共施設や商業施設、駅のトイレなどにこのマークが表示されていれば、安心して利用することができます。オストメイト用設備の設置拡大は、当事者の社会参加を後押しする大きな力となっています。

ほじょ犬マーク

このマークは、身体障害者補助犬法に基づき、盲導犬・介助犬・聴導犬を同伴できる施設であることを示しています。補助犬は、公共交通機関や店舗などでの同伴が法的に認められており、このマークの表示はそれを分かりやすく周知します。

補助犬は訓練されたパートナーであり、一般のペットとは異なります。しかし、理解不足から同伴を拒否されるケースもあるため、社会全体の理解促進とともに、このマークの意義が広がることが期待されます。

ほかにもある、共生社会を示すマーク

バリアフリーに関連するマークは多岐にわたり、特定の障害や支援ニーズに応じたものが数多く存在します。たとえば「耳マーク」は聴覚に障害があることを示すもので、筆談や手話での対応を必要とする方への配慮を促す役割を果たします。また「白杖SOSシグナルマーク」は、視覚障害者が白杖を頭上に掲げて助けを求めているサインであることを広く知らせるためのものです。

ほかにも「盲人のための黄色いマーク」や「手話マーク」、「身体障害者標識」などがあります。これらのマークは、単に施設やサービスを示すだけでなく、共に生きる社会の合図であり、私たち一人ひとりが理解と配慮をもって行動するための手がかりとなります。

心のバリアフリーとは?私たちにできること

バリアフリーの概念には、建物や交通機関などの環境面だけでなく、人の意識や態度に潜む「心のバリア」をなくすことも含まれています。心のバリアフリーは、見た目ではわかりにくい障壁に対して、私たち一人ひとりが配慮し、理解を深めることによって実現されます。

まずは意識を向けることが第一歩

心のバリアは、多くの場合、知識不足や先入観、無関心によってつくられます。たとえば、駅や街中で困っている人がいても「声をかけてよいかわからない」と感じてしまうことがあります。

その背景には、「支援を迷惑に感じるかもしれない」という不安や、「何をすればよいのかわからない」といった戸惑いがあるかもしれません。まずは相手の立場を想像し、少しの勇気を持って声をかけることが、心のバリアをなくす出発点です。

周囲への理解を深める

心のバリアフリーを進めるには、個人の行動だけでなく、周囲の理解を広げていくことも欠かせません。学校教育や企業研修などで、障害や多様性について学ぶ機会を増やすことは、意識改革に大きくつながります。

また、メディアやSNSで発信される実体験の声を知ることも、共感を育てる手段になります。誰もが安心して過ごせる社会をつくるには、目に見えない壁を意識し、対話と行動を重ねていくことが大切です。

バリアフリーに関するよくある質問

バリアフリーは社会全体の安心と快適を支える大切な概念ですが、具体的な仕組みや制度を一般に知られていないこともあります。ここでは、よく寄せられる質問を5つ取り上げ、それぞれの背景や実例を交えてわかりやすく解説します。

バリアフリー法とはどのような法律ですか?

バリアフリー法は、正式には「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」と呼ばれ、交通施設や建築物など、バリアフリー化を推進するための法律です。2006年に施行され、通称「移動等円滑化法」とも呼ばれています。

この法律により、一定の規模以上の新築公共施設や駅、病院などには、エレベーターやスロープの設置など、バリアフリー基準を満たすことが義務づけられています。2021年には改正も行われ、既存施設の対応強化や民間事業者への協力要請も進んでいます。

参考:第5章 住みよい環境の基盤づくり|令和5年版 障害者白書(概要)(HTML形式) – 内閣府

バリアフリー工事に補助金は出ますか?

高齢者や障害者が安心して生活できる住環境を整えるため、国や自治体では住宅のバリアフリー改修に対して補助金制度を設けています。たとえば、介護保険制度に基づき、要介護認定を受けた人が行う住宅改修(手すりの設置、段差解消、滑り止め床材への変更など)には、最大20万円までの補助が受けられる仕組みがあります。

自治体によっては独自の助成制度もあり、申請には事前相談や工事内容の確認が必要となります。費用面が心配な方でも制度を活用することで、無理なく安全な住まいを実現できます。

民間施設でもバリアフリーは義務ですか?

バリアフリー法では、原則として新築・改築される一定規模以上の公共施設や商業施設には、バリアフリー対応が求められます。民間施設に対しては努力義務とされることもありますが、多くの大型商業施設やホテルでは利用者のニーズに応える形で積極的にバリアフリー化を進めています。

特に2025年の大阪万博や観光政策の推進により、訪日外国人や高齢者への対応が国際的な課題として注目されています。法的義務だけでなく、企業の社会的責任として取り組みが拡大しています。

見た目で障害がわからない人への配慮は?

外見からは障害が分かりづらい「内部障害」や「聴覚障害」などに対応するために、「ハート・プラスマーク」や「耳マーク」などが広く使われています。これらのマークを身につけている人は、見た目では健常に見えても支援や配慮を必要としている可能性があります。

例えば、エレベーターの優先利用、レジでの配慮、交通機関での座席提供などがその一例です。理解と気づきが大切であり、目に見える障害だけに限らず、多様な立場に対して思いやりのある社会が求められています。

バリアフリー化はSDGsと関係がありますか?

バリアフリー化は、SDGs(持続可能な開発目標)の中でもとくに「目標11:住み続けられるまちづくりを」や「目標10:人や国の不平等をなくそう」に深く関係しています。都市のインフラやサービスが誰にとっても利用しやすい形で整備されることは、「誰一人取り残さない」社会の実現に直結します。また、企業や行政がバリアフリーの視点を取り入れることは、社会的価値の創出とブランド向上にもつながり、持続可能な社会形成の大切な一歩です。

まとめ

バリアフリーの推進は、高齢者や障害のある人だけでなく、すべての人にとって快適で安全な社会をつくるために不可欠な取り組みです。誰もが等しく社会に参加できる環境を整えることは、単なる設備や制度の問題ではなく、社会全体のあり方を問い直す大切なテーマでもあります。

少子高齢化が進む日本では、今後ますますバリアフリーの重要性が高まります。さらに、SDGsの目標でもある「誰一人取り残さない社会」の実現では、バリアフリーは中心的な役割を担っています。生活のあらゆる場面で障壁をなくすことで、多様な人々が自立し、尊重される社会へと近づくことができます。

点字ブロックやノンステップバス、手すりの設置などの物理的な配慮に加え、見えない障害への理解を深めるマークの活用や、制度・情報面の整備も進められています。これらの取り組みは、「人に優しい社会づくり」という普遍的な価値に基づいたものであり、国や企業、市民それぞれの立場での協力が求められます。

バリアフリーは特別な対応ではなく、「あたりまえ」の環境として根づかせていくことが、これからの社会に求められる姿勢です。一人ひとりがその意義を理解し、日常の中で行動に移すことこそが、真に持続可能な社会の礎となります。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS