同性婚は、同性同士のカップルが法的に婚姻関係を結べる制度を指します。現在、日本では同性婚が認められておらず、パートナーシップ制度が各自治体で導入されるに留まっています。

同性婚のメリットとしては、財産の相続、医療判断、税制優遇といった法的保護が受けられる点が挙げられます。また、社会的な平等や心理的安定にもつながります。一方で、従来の家族観や宗教的価値観との衝突、制度を悪用した偽装結婚の懸念など、デメリットも存在します。

本記事では、日本国内での同性婚訴訟や最高裁の動向、世界で同性婚が認められている国々の状況、そしてSDGsが掲げる「誰一人取り残さない」社会との関連までを詳しく解説します。

同性婚とは?

同性婚とは、性別が同じふたりの人が法的に婚姻関係を結ぶことを意味します。これは従来の異性間結婚と同様、財産の共有や相続、税制優遇、医療行為への同意などの法的権利と義務を伴う制度です。

異性愛が前提とされてきた婚姻制度に対し、同性婚は性的指向の違いによる不平等を是正する動きのひとつとして位置付けられます。

近年は、性の多様性を尊重する流れが世界中で広がりを見せており、同性婚の導入は単なる法的手続きではなく、社会の価値観そのものを問うテーマにもなっています。

こうした背景には、ジェンダー平等や人権尊重を基盤とした国際的な潮流が存在し、国連が掲げるSDGs(持続可能な開発目標)とも深く関係しています。

特に目標5「ジェンダー平等の実現」や目標10「人や国の不平等をなくす」との親和性が高く、同性婚の議論は国の在り方を問う本質的な課題でもあるのです。

同性婚の定義と制度上の特徴

同性婚は、法律上の婚姻として同性カップルを異性愛者と同様に取り扱う制度です。結婚によって得られる権利は、生活の多くの場面で重要な役割を果たします。

たとえば、税制面での控除、生命保険の受取人、病院での面会や緊急時の意思決定などがあります。これらは単なる生活上の便宜ではなく、家族としての尊厳や社会的承認にもつながります。

一方、日本では民法や戸籍法により、婚姻は異性間に限定されているため、同性婚は現在認められていません。そのため、同性カップルは、異性夫婦が当然に受けられる法的保護を享受できず、不利益を被るケースが多く存在します。

このような背景から、同性婚を求める訴訟が各地で提起されており、司法判断も分かれています。

さらに、近年では自治体レベルでの「パートナーシップ制度」も進みつつありますが、これはあくまで法的効力を伴わない証明にすぎず、法律上の結婚とは異なります。

同性婚の制度化には、国の法改正が不可欠であるという点が社会的な論点のひとつとなっています。

同性婚の英語表現と文脈

同性婚は英語で「same-sex marriage」と表記されます。この表現は性別を問わず、同性同士の法的な結婚関係を意味しており、国際的な報道や政策文書でも広く使われています。一方で、「gay marriage(ゲイ・マリッジ)」という語も見られますが、これは男性同士の関係に限定された印象を与えるため、現在では中立性や包括性の面から使用が避けられる傾向にあります。

このような言葉の使い分けには、社会の価値観や歴史的な経緯が反映されています。たとえば、国連や欧州評議会、国際人権団体などは「same-sex marriage」を標準表記とし、差別的表現の排除や権利保障の文脈で使用しています。言語は社会の鏡であり、表現の選択ひとつにも人権意識や社会の成熟度があらわれるのです。

日本の民法・戸籍法では同性の結婚は認められていない

日本の民法や戸籍法においては、同性の結婚は認められていません。それは夫婦=男女と民法で定められているからです。たとえ同性カップルで婚姻届けを記入して役所に提出したとしても、受理されることはありません。

同性カップルの場合は、基本的に異性カップル(夫婦)のような法的な婚姻関係を結ぶことができないため、相続や税制のメリットが得られない点も注意が必要です。

自治体独自のパートナーシップ制度と自治体の導入状況

民法や戸籍法では同性婚は認められていませんが、自治体独自でのパートナーシップ制度が導入されている場合があります。

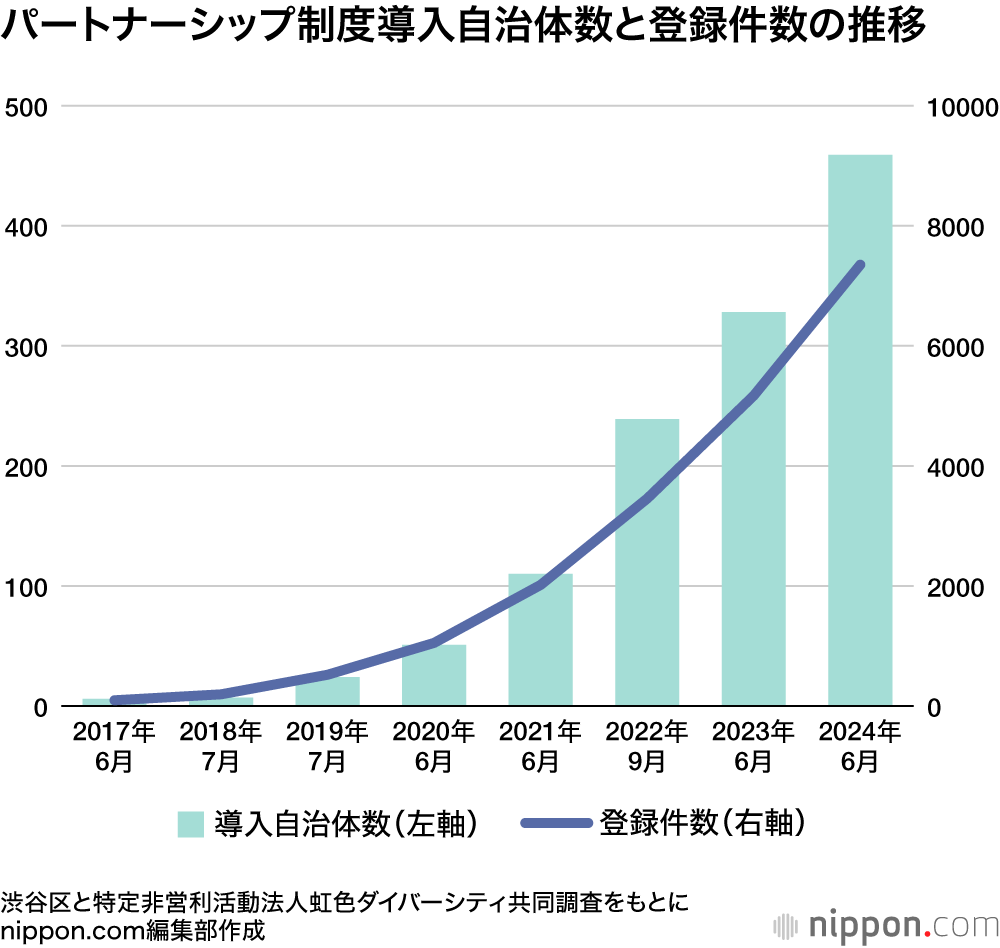

2025年5月時点でパートナーシップ制度を導入している自治体は530もあり、人口カバー率は9割以上と高まっています。

証明書が発行される場合が多く、家族と同等の扱いを受けられるようになります。具体的には、病院での家族のみの場合も付き添いができたり生命保険の受取人に設定できたりといった恩恵があります。

日本における同性婚の現状

日本では、同性婚は依然として法律上認められていません。同性のカップルが結婚したいと望んでも、現行の法制度では異性間の婚姻しか想定されていないため、婚姻届を提出しても正式には受理されないのが実情です。

しかしながら、同性婚をめぐる社会的議論は年々高まりをみせており、自治体の制度や裁判所の判断、憲法の解釈を通じて、制度的な見直しの必要性が問われつつあります。この項では、日本の法律と同性婚の関係、代替的な制度の広がり、そして憲法上の争点について整理します。

日本の民法・戸籍法と同性婚の関係

現在の民法と戸籍法では、婚姻は「夫婦」すなわち男性と女性の間で成立する関係として規定されています。民法第733条では、婚姻を「両性の合意」のみで成立するとしていますが、この「両性」が長らく「男と女」と解釈されてきたため、同性同士の結婚は法律的に認められていない状態です。

また、婚姻により生じる法的効果――例えば税制優遇、財産共有、医療同意権、遺族年金の受給など――も、同性カップルには適用されません。そのため、長く連れ添った相手が病気で入院しても、法律上の「家族」と認められず、病室に入れないといった事例も現実に存在しています。

こうした法の未整備は、性的マイノリティ当事者にとって大きな不利益であり、社会の公平性にも関わる問題とされています。

パートナーシップ制度とは?|全国自治体の導入状況

同性婚が法的に認められていない現状において、各地の自治体では独自に「パートナーシップ制度」を導入する動きが広がっています。この制度は、同性カップルを家族に準ずる関係として認定し、証明書を発行する仕組みです。

法的効力こそありませんが、民間企業や病院、住宅契約などでの柔軟な対応を促すための象徴的な制度として機能しています。2024年6月時点で、この制度を採用している自治体は全国で300を超え、人口カバー率も70%を上回るまでになりました。

ただし、制度の運用方法は自治体によって異なり、効力の範囲にも限界があります。現状では法的拘束力がなく、婚姻に伴う権利保障を完全に代替するものではありません。したがって、全国一律の制度化や法的裏付けを求める声が根強く存在します。

同性婚と憲法第24条・14条の解釈論

同性婚が認められていない状況は、憲法の理念と矛盾するのではないかという指摘もあります。日本国憲法第24条には「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し…」と記されていますが、「両性」の解釈をめぐっては議論があります。

従来は「男と女」の意味とされてきましたが、近年では「当事者双方」と読み替えるべきという見解も法学者の間で支持されつつあります。このような解釈の転換が進めば、憲法改正を行わずとも同性婚を認める余地があるとされています。

また、憲法第14条には「すべて国民は法の下に平等である」と明記されており、性的指向を理由に法的保護が及ばない現状は、差別的であるとの指摘も多くの裁判所で共有され始めています。2021年の札幌地裁を皮切りに、各地の高裁でも同性婚を認めないことが違憲であるという判決が相次いでいます。

こうした司法判断は、立法府に対して法改正を迫る意味合いも強く、今後の国会での動向が注目されています。

同性婚に関して生じる問題と課題

同性婚に関して生じる問題と課題を見ていきましょう。

同性婚を認めることで生じる問題

同性婚を認めることで生じる問題を具体的にご紹介します。

法制度を変更することによる混乱が生じる

同性婚を認めるためには、法制度の変更が絶対に必要になります。手続きが煩雑になり、役所はもちろん手続きを行う機関で混乱が起きることは避けられません。

異性間関係を前提とした婚姻制度の定義を崩すことになってしまうため、同性婚を認めるとなると法整備にもそれなりの時間がかかることが予想できます。

他に優先すべき議題があるという声も見逃せず、法制度を異性婚だけでなく同性婚に合わせたものに変更するまでには、問題が生じる可能性があります。

少子化が進む

今までは同性愛者であっても、異性と結婚して子どもを設けるという流れが一般的であったため、出生率が維持できていましたが昨今では結婚する意味も少なくなり、収入も下がり続け物価高ということも相まって子どもを設ける人が少なくなっています。

結果少子高齢化が進んでいる日本ですが、同性愛者が同性と結婚することによって、少子化がさらに悪化するという意見も見られます。しかし同性婚を認めたからと言って少子化が進むということは言い切れず、議論の余地が残されています。

同性婚を認めないことで生じる問題

同性婚を認めないことで生じる問題を具体的にご紹介します。

遺産など相続時に問題が発生する

同性婚ができない現在では、パートナーシップ制度を利用するしかありませんが、パートナーシップ制度を利用しても相続人には基本的になれません。

遺書で明記されている場合に限り、相続人になれますが相続税が余計にかかるなど、デメリットもあります。

税制上のデメリットがある

通常異性婚の場合は、婚姻関係にあれば所得控除が受けられたり、配偶者控除といった税制上の優遇があります。結婚する意味の一つでもある税制上のメリットが、パートナーシップ制度では得られません。

そのためパートナーがいてパートナーシップ制度を利用していたとしても、同性婚の場合は異性婚と異なり、独身時と変わらない税金を納めなければならない点は大きなデメリットです。

日本で進行中の同性婚訴訟と違憲判断

日本では現在、同性婚をめぐる裁判が各地で進行しています。同性カップルが法律上の婚姻関係を結べない現行制度が、憲法に違反しているのではないかという争点のもと、複数の高等裁判所が次々と判断を示しています。これまでに札幌、東京、名古屋、大阪、福岡の五つの高裁がいずれも「違憲」または「違憲状態」と認定しました。

これは、婚姻の自由と法の下の平等を保障する憲法14条および24条の解釈に基づいており、日本の法制度における大きな転換点とされています。

参考元:憲法14・24条どちらにも違反との司法判断は初 同性婚めぐる判決 [愛知県]:朝日新聞

政府・法務省の主張とその反応

政府の立場は一貫しており、現在の法律が同性間の結婚を想定していないことは事実と認めつつも、それが違憲であるとはいえないとしています。法務省は、「憲法24条が想定している婚姻は異性間のものである」との従来の解釈を維持しつつ、同性カップルに対しても人権を尊重する必要性があるとの見解を公表しています。

一方で、違憲判断を下した名古屋高裁では、同性カップルが婚姻制度を利用できない現状は「合理的な根拠を欠いた差別」として、法の下の平等に反すると明確に述べられました。このような裁判所の判断に対して、政府側は「立法政策にかかわる問題であり、司法の場で判断されるべきではない」とも主張しています。

こうしたなか、同性カップルの原告や支援団体からは「司法が人権の保護を明確に示した」として歓迎の声が広がる一方、政府の対応の遅れや消極的な姿勢に対して疑問の声も少なくありません。裁判所と行政の間に意識のずれがみられることが、制度の前進を阻む要因となっているとの指摘もあります。

最高裁での審理の可能性とその影響

複数の高裁で違憲判断が出たことにより、今後、最高裁判所での統一的な判断が下される可能性が高まっています。最高裁は日本の最終的な憲法解釈を担う機関であり、仮に違憲判断が示された場合、立法府は同性婚を可能とする法律の制定を迫られることになります。

逆に合憲とされた場合でも、裁判所が同性婚の必要性に一定の理解を示す内容が盛り込まれる可能性もあり、社会的な議論の活性化が期待されます。いずれの判断となっても、制度の是非だけでなく、日本社会における「家族」や「多様性」の価値観が問われることになります。

司法による判断は、同性カップルの生活や権利に直結するだけでなく、教育現場や行政サービス、民間企業における対応にも波及する影響があるため、その重みは非常に大きいといえます。すでに高裁の判決を受け、地方議会や企業などが独自に制度導入を検討する動きも出ています。

同性婚に関する司法判断は、単なる制度改正の問題ではなく、人権保障のあり方を根本から問い直す重要なテーマです。立法による対応の必要性は日に日に高まっており、最高裁の動向が今後の政策や国民意識の形成に大きく影響を与えると考えられます

世界における同性婚の合法化状況

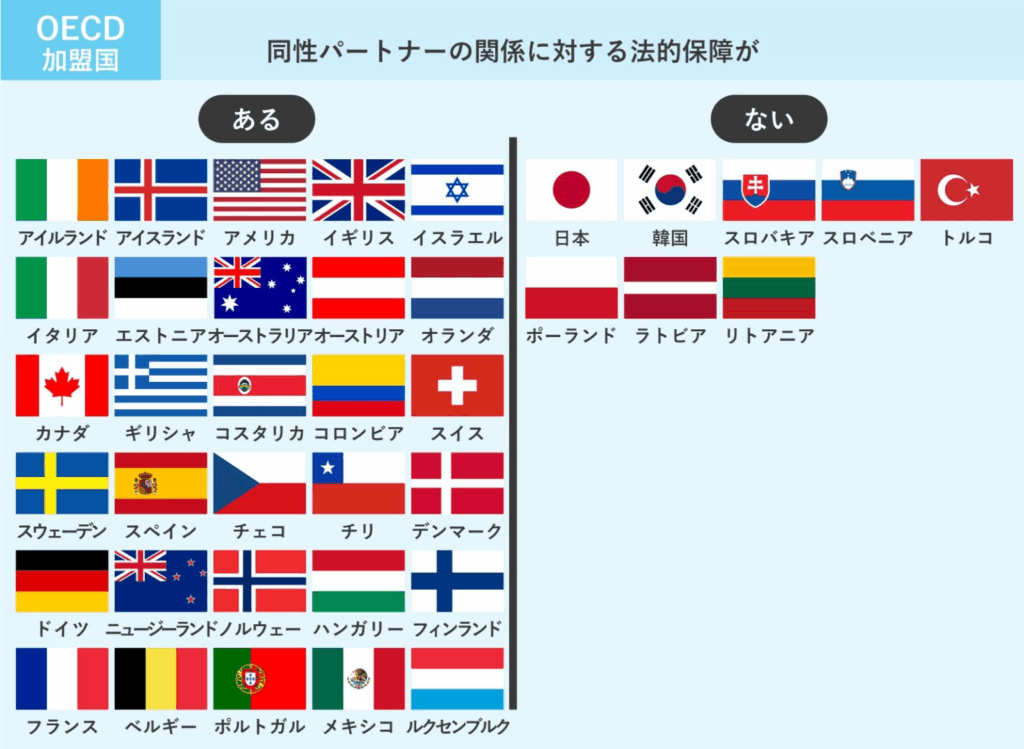

同性婚の法的認可は、世界各国で異なる対応が取られています。オランダが2001年に同性婚を合法化して以来、法制度を整備する国が増え続けていますが、いまだ同性間の結婚が認められない国も多く存在します。背景には宗教観や文化、政治制度などが深く影響しており、地域ごとに異なる価値観が反映されています。この章では、同性婚を認めている国の状況と、合法化が進まない国々の課題を明らかにします。

同性婚が合法の国(地域別一覧)

同性婚を制度として認めている国は、欧州、南北アメリカ、オセアニア地域を中心に拡大しています。たとえば、オランダ、カナダ、スペイン、アメリカなどは比較的早期に同性婚を認め、法的に保護された婚姻関係を同性カップルにも認めています。日本語版ウィキペディアの情報によると、2024年時点で同性婚が合法となっている国・地域は約35カ国に及びます。

各国が同性婚を合法化する際には、民法や憲法の改正、または特別法の制定を通じて、異性間の婚姻と同等の権利が保障されています。結婚に伴う財産分与、相続、医療同意、子の養育権なども平等に認められ、多様な家族のかたちが法的に支えられるようになりました。特にアイルランドでは、2015年に国民投票を経て同性婚が認可されたことで、民主主義的な法整備のあり方として注目されました。

さらに、アジアにおいては台湾が2019年に初めて同性婚を法制化し、地域の中でも先進的な取り組みとして国際的に評価されています。こうした動きは、同性カップルの尊厳と人権を保障し、ジェンダー平等の実現に向けた重要な一歩といえるでしょう。

同性婚が認められていない国の背景と課題

同性婚が認められていない国では、宗教的戒律や保守的な社会制度が強く影響しています。とくに中東やアフリカ諸国では、イスラム法やキリスト教の教義が厳格に守られており、同性同士の関係を法律で認めること自体が難しい状況です。また、同性愛を処罰の対象とする国も存在し、同性婚どころか、性的指向を公表することすら大きなリスクを伴います。

このような国では、同性婚の法整備に向けた議論自体がタブー視されやすく、メディアや教育の中でも多様性への理解が広がりにくい傾向にあります。さらに、権威主義的な政治体制下では、人権保障や法改正のプロセスが抑圧されており、草の根の運動も難航しています。

同性婚の合法化には、単なる法律改正にとどまらず、社会的な合意形成と長期的な価値観の変革が必要です。国際連合や人権団体は、性の多様性を認める制度的な整備を各国に働きかけており、日本を含むアジア諸国でもそうした動きが徐々に広がっています。とはいえ、伝統と多様性をどう両立させるかという課題は、今後も多くの国で続く論点となるでしょう。

同性婚をめぐる日本社会の賛否両論

同性婚の制度化をめぐる議論は、近年の日本社会において重要性を増しています。賛成派は法的な権利保護の必要性を強調し、反対派は宗教や伝統的価値観への影響を懸念しています。さらに、同性カップルの子育てや養子縁組の是非についても、さまざまな意見があります。この章では、それぞれの立場が指摘する論点を、公的情報に基づいて整理します。

同性婚を認めるメリット

同性婚が法的に認められることで、当事者が受けられる保護は大きく変わります。

相続や税制上の優遇

同性婚を認めるメリットとして挙げられるのが、相続や税制上の優遇です。現在では相続権がないため、パートナーであっても遺書が的確に残っていない限り、法定相続人へ相続権が移行してしまうのが一般的です。

また相続に際して相続税が二倍になったりといったデメリットも、現状だとあるのが大きな問題になっています。

同性婚が認められるようになれば、相続時にパートナーが配偶者と同じ扱いを受けられるようになります。

また税制上の優遇も受けられるようになる点も、同性婚が法的に認められる大きなメリットです。配偶者控除が受けられるようになったり、扶養控除も受けられるようになるなど、税制面でも優遇があります。

現時点で認められているパートナーシップ制度では、得られない税制上のメリットや相続に関する問題が、法的に認められることで解決できます。

家族向けのサービスが利用できるようになる

現在は同性同士でも受けられるサービスしか受けられませんが、法的に同性婚が認められることになれば、家族向けのサービスも利用できるようになる点は、大きなメリットです。

例えば映画の夫婦割引であったり、携帯電話の家族割や保険金の受取人にも指名できるようになります。

また企業によって制定されている配偶者向けの福利厚生が受けられるようになる場合もあります。具体的には、慶弔休暇や配偶者手当、家族手当などです。

家族向けのサービスは意外と気づかないところでも受けられる場合があるので、少しでも日常生活において生きやすくなることは、同性婚を望んでいる当事者にとってはとても大きなメリットと捉えられるでしょう。

当事者の精神的な安心にもつながる

相続や税制上の優遇、医療における意思決定の代理など、これまで同性カップルには認められていなかった制度上の権利が拡大されるようになる、婚姻届を出せるということは、単なる「形式」の問題ではなく、日常生活における選択の自由と安心を確保するうえで欠かせない仕組みで法的に認められることで、安心できるという同性カップルは多く存在しています。

加えて、社会的な理解の進展も期待できます。法律で認められることにより、企業や学校など、あらゆる社会の場面での差別や偏見が和らぎ、当事者が自分らしく生きやすい環境が整っていくことが望まれます。同性婚は個人の権利だけでなく、地域社会の多様性や包摂性を高める契機になるのです。

2025年3月には、大阪高等裁判所が同性婚を認めない現行制度について「法の下の平等を定めた憲法14条に反する」と判断しました。これは全国で5件目の違憲判決であり、司法の場においても同性婚の必要性が注目されている状況です。

同性婚への批判的意見

一方で、同性婚に対して慎重な立場をとる声も存在します。宗教的な背景をもつ団体や信者の中には、「結婚は男女が結びついて家庭を築く神聖な制度であり、同性同士の婚姻はその根本的な定義と相いれない」とする意見があります。キリスト教、イスラム教、仏教など、各宗教での立場は異なるものの、多くが伝統的な性別の役割を前提にした家族像を重視しています。

また、同性婚が社会に与える影響に不安を感じる人もいます。たとえば、「同性婚を認めることで伝統的な家族観が変質し、少子化が加速するのではないか」といった意見がその代表例です。こうした声は、同性婚が社会制度にどのような影響を与えるかについて、より丁寧な議論と説明が求められていることを示しています。

さらに、一部の保守的な論者からは「同性婚の導入は価値観の押しつけにつながるのではないか」という懸念もあります。これは、多様性を尊重しつつも、多数派・少数派の相互理解をどのように築くかという社会全体の課題につながっています。

同性カップルが子どもを育てる権利はあるのか?

同性婚に関連してしばしば議論となるのが、子どもを育てる権利についてです。同性カップルに養子縁組を認めるべきか、あるいはどのような形で家族を形成できるのかという問題は、同性婚の法制化と同時に考えるべき重要な課題です。

現行の日本の法律では、同性カップルが共同親権を持つことや、養子を迎える制度的な道筋は整備されていません。そのため、事実上の子育ては行われていても、法的に認知されていない状況が続いています。このような法の隙間は、子どもにとっても不安定な生活環境をもたらす可能性があるのです。

一部では、「同性の親に育てられることで、子どもがいじめや偏見にさらされるのではないか」といった懸念も表明されています。しかし、国際的な調査によれば、同性カップルのもとで育った子どもが心理的・社会的に不利益を受けているという統計的な証拠は確認されていません。むしろ、親からの愛情や安定した生活環境が子どもの健やかな成長にとって大切であるとする研究結果が多数報告されています。

したがって、同性婚の制度化を進めるにあたっては、大人の権利保護に加え、子どもの福祉という観点を欠かすことはできません。法律の整備は、家族の多様性を尊重し、すべての子どもが安心して育つ環境を整えるためにも必要です。

参考元:同性婚認めないのは憲法違反 大阪高裁 2審の違憲判決は5件目 | NHK

SDGsと同性婚|なぜ今議論されるべきか

国際連合が掲げる持続可能な開発目標(SDGs)は、2030年までにすべての人が尊重され、公正な社会の中で安心して生きていける世界を実現することを目的としています。このなかで同性婚をめぐる議論は、単なる個人の権利問題にとどまらず、国際社会が目指す持続可能な未来と深く結びついています。特に目標5「ジェンダー平等」、目標10「不平等の是正」、目標16「平和と法の支配」は同性婚と直接的な関連があるテーマです。

SDGs目標5・10・16と同性婚の関係

SDGsの目標5では、性別に関係なくすべての人に平等な権利と機会を保障することが掲げられています。これは単に女性の地位向上だけを意味するものではなく、性のあり方が多様であることを前提に、すべての人が尊重される社会を築くための指針です。同性婚を法律で認めないことは、性のあり方によって人生の選択が制限される現状を放置することになり、目標の実現を妨げてしまいます。

さらに目標10では、あらゆる不平等を是正することが求められています。日本においては、異性カップルが得ている法的保障を同性カップルが享受できない状況が続いています。結婚によって得られる扶養や財産権、相続、医療の同意などの権利は、同性のパートナーには認められていないのが実情です。このような制度的な格差は、社会全体に不平等を固定化させる要因となっています。

目標16では、すべての人が法制度の下で平等に扱われ、公正な裁判や行政サービスを受けられることが目指されています。現在、日本各地で同性婚に関する訴訟が続いており、いくつかの高等裁判所では「同性婚を認めないのは違憲である」との判断が示されています。これは、法の下の平等という原則が揺らいでいることを明確に示すものです。

「誰一人取り残さない社会」と法制度の役割

SDGsが掲げる「誰一人取り残さない社会」という理念は、すべての人が尊厳を持って生きられることを前提にしています。この理念は、単なるスローガンではなく、社会制度や政策に反映されるべき現実的な目標です。

特定の属性を持つ人だけが制度の恩恵を受けられる社会では、真の持続可能性は実現しません。

現在の日本では、異性カップルに認められている法的な結婚制度が、同性のカップルには適用されていません。これにより、家族としての法的保護を受けられない状況が続いています。

医療・介護の現場での意思決定や、共同生活における経済的な支援、子どもを育てる権利など、多くの面で制度上の不利益が生じています。

法制度は、本来であればすべての人の権利を平等に保障するために存在しているはずです。にもかかわらず、性的指向によって制度から排除されてしまう現状は、制度そのものの在り方を問うものです。

法の整備が遅れていることによって、個人の尊厳が損なわれる事態は見過ごすべきではありません。

同性婚の制度化は、単に少数者の権利保障にとどまらず、社会全体の成熟度を映し出す象徴的な指標です。多様な価値観や生き方が尊重されることは、社会の活力や連帯感を高めるうえでも欠かせない要素です。

制度のあり方を見直すことは、SDGsが目指す未来の社会に一歩近づくための大切な一歩です。

同性婚に対する自治体や企業の取り組み事例

同性婚に対する自治体や企業の取り組み事例を見ていきましょう。

渋谷区

渋谷区では、渋谷区人権を尊重し差別なくす社会を推進する条例が施行されているため、日本でも早い段階でパートナーシップ制度を制定しています。

パートナーシップ制度は、法律上の婚姻関係とは異なるものの婚姻関係と大きく異なることがない程度の実質を備えています。一定の条件を満たせばパートナー関係を証明するものとして、証明書の交付も行っています。

パートナーシップ証明の発行には、いくつか条件があり18歳以上であること・渋谷区に居住していて住民登録があること・近親者でないこと・配偶者がいなくてその人以外の相手がいないことなどが条件です。

参考文献:渋谷区

札幌市

札幌市では、2017年6月1日から性的マイノリティに係るパートナーシップの宣誓制度を開始しています。

パートナーシップの要件としてあった「二人とも札幌市内に在住」であることを2023年の4月からは、「いずれか一方が市内在住」であることに、条件の緩和も行われています。

そのほかの条件は、双方が成人していること・札幌市内にどちらかが在住していること・配偶者がいないこと・近親者でないことなどで、条件を満たしていれば宣誓を行い宣誓書の写しと宣誓書受領証、受領カードを受け取ることができます。

参考文献:札幌市

ライフネット生命

ライフネット生命では、2015年11月4日から一定の条件を満たしている同性のパートナーを、死亡保険金の受け取り人に指定できるようなっています。

住民票の提出とライフネット生命が定めたパートナー関係を証明する書類が必要になるので、確認して準備しておく必要があります。

ただライフネット生命は死亡保険金を同性パートナーに残せるようにはなっているものの、実は同性カップルが財産をパートナーに残す場合は、配偶者ではないので税控除を受けられず、相続税が高額になってしまう場合がある点には注意が必要です。

参考文献:ライフネット生命

スターバックスコーヒージャパン

スターバックスコーヒージャパンでは、2017年1月4日から同性のパートナーシップ制度を導入しています。

元々は同性のパートナーを家族として登録することはできませんでしたが、ある従業員がメモで同性パートナーの家族登録を求めたため、実現しました。

スターバックスコーヒージャパンでは、元よりLGBTなど性的マイノリティの従業員も多数いたため、よりLGBTの社員が働きやすいようにと導入が決定しています。

参考文献:グローバル採用ナビ

資生堂

資生堂は就業規則を改定して、同性のパートナーであっても配偶者として扱うようにしました。転勤時の別居手当が受給できたり、慶弔見舞金を受け取れたりといった異性のパートナーと同じ扱いを受けられるようになります。

また介護や育児制度も利用できるようになったのも、化粧品業界では初の試み。契約社員であっても育児休暇や介護休暇をうけられるなど、LGBTなどマイノリティだけでなく万人に嬉しい施策が行われているのが資生堂です。

ただ同性のパートナーとのパートナーシップを証明できる書類や、住居を共にしていることがわかる住民票などの提出が必要になる点は注意が必要です。

参考文献:pride japan

同性婚に関するよくある質問

同性婚への関心は年々高まりを見せていますが、社会にはいまだ多くの誤解や疑問が残されています。ここでは、よく寄せられる5つの質問を取り上げ、それぞれに丁寧にお答えします。法制度の違いや社会的な背景をふまえて、理解を深めるきっかけとなれば幸いです。

同性婚とパートナーシップ制度は同じですか?

同性婚は法的な結婚であり、相続や税制、社会保険、医療の同意などにおいて、法律上の配偶者と認められる制度です。一方、パートナーシップ制度は地方自治体が発行する「証明書」に過ぎず、法的効力が限定されています。そのため、住民票への記載や戸籍上の記録は行われません。また、対応するかどうかは各企業や医療機関の判断に委ねられており、全国で統一された運用がされていないのが実情です。

日本の法律では同性婚は完全に認められていないのですか?

日本の民法および戸籍法では、婚姻を「両性の合意」と定めています。これが「異性間の婚姻に限る」と解釈され、同性婚が認められていない根拠となっています。ただし、近年の裁判では違憲判断が続いており、名古屋高等裁判所や大阪高等裁判所では「法の下の平等に反する」との判決が出されています。最終的には国会の立法による制度整備が求められています。

同性婚を認めると子どもに悪影響はありますか?

これは根拠のない偏見に基づいた懸念です。国連や日本小児科学会なども、同性カップルが育てた子どもの成長において、心理的・社会的な問題が生じるとは考えていません。重要なのは親の性別ではなく、子どもにとって安心できる家庭環境が整っているかどうかです。海外では、同性カップルの家庭で育つ子どもたちが健全に成長しているという報告も多数あります。

宗教や文化的背景に反するという意見もありますが?

宗教上の価値観は尊重されるべきです。ただし、憲法は信教の自由とともに、すべての人の法的平等を保障しています。宗教的な教義と法制度は分けて考える必要があります。すでにカトリックが強い影響を持つ国でも、国家としては同性婚を認めているケースがあります。宗教を理由に法的な婚姻制度を否定することは、多様な信条をもつ市民の権利を制限するおそれがあります。

同性婚が導入されると、私たちの生活にも影響がありますか?

同性婚が導入されても、異性間の婚姻制度が変わることはありません。ただし、社会全体の「家族観」や「結婚観」には広がりが生まれる可能性があります。多様性を受け入れる社会において、自分とは異なる生き方をする人々の存在を認め合うことは、誰もが暮らしやすい環境をつくるうえで欠かせません。

まとめ

同性婚は、単に個人の愛の形を尊重するというだけではなく、すべての人が平等な権利を持ち、差別なく暮らせる社会の実現に直結する制度です。日本では現在、同性同士の法律婚は認められていないものの、違憲判決が相次いでおり、今後の法改正に向けた機運は高まっています。一方で、制度としての同性婚が整わないことにより、多くのカップルが法的保護を受けられず、不利益を被っているのも現実です。

世界に目を向ければ、すでに多くの国で同性婚が法制化されており、社会的な受容も進んでいます。日本でも、SDGsが掲げる「誰一人取り残さない」という理念のもと、ジェンダー平等や人権の観点から制度改革が求められています。同性婚の議論は一部の人々の問題ではなく、より多様で包摂的な社会を目指す私たち全体の課題であることを、今こそ認識すべき時期に来ていると言えるでしょう。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS