「健康寿命」という言葉を耳にしたことはありますか?これは単なる「長生き」ではなく、「元気で自立して過ごせる期間」を意味します。近年、日本では平均寿命と健康寿命の差が注目されており、その差を縮めることが重要な課題とされています。将来の介護リスクや医療費の増加を防ぐためにも、できるだけ早い段階からの対策が大切です。

本記事では、健康寿命の定義や平均寿命との違い、最新データや都道府県別の状況を踏まえながら、日常生活で無理なく取り入れられる健康習慣や社会的取り組みについて、わかりやすく解説していきます。

健康寿命とは?

健康寿命とは、「日常生活を制限されることなく、自立して健康に生活できる期間」を指します。単に長生きする「平均寿命」とは異なり、寝たきりや要介護にならずに、自分らしく生活できる年数を意味します。2000年にWHO(世界保健機関)が提唱し、日本でも国の政策に取り入れられるようになりました。

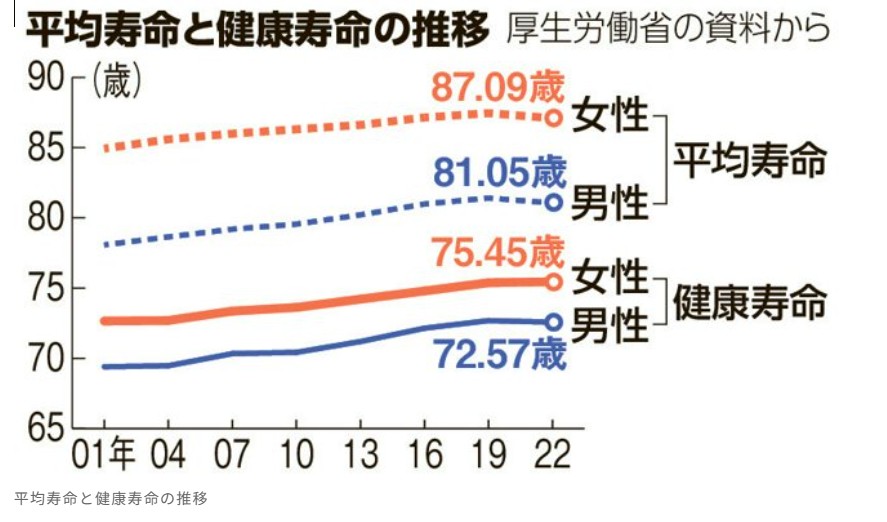

厚生労働省の定義によれば、健康寿命は「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」とされ、これは調査データに基づく主観的な健康感や介護の必要性の有無などから算出されます。たとえば2024年時点では、男性が72.57歳、女性が75.45歳とされ、いずれも平均寿命より約10年前後短いのが現状です。

この健康寿命を延ばすことは、個人のQOL(生活の質)向上だけでなく、介護や医療費の抑制、国の財政負担軽減にもつながるため、2025年に向けた国家的な課題となっています。特に高齢社会が加速する日本では、健康寿命の延伸が「長生きの質」を問う重要なテーマになっています。

健康寿命と平均寿命との違い

平均寿命とは、生まれたばかりの赤ちゃんが何歳まで生きるかという「寿命の長さ」を示す指標です。日本では男女ともに世界でもトップクラスの水準であり、2024年時点では男性が81.05歳、女性が87.09歳と報告されています。一方で、健康寿命は「健康に生活できる期間」を表し、病気やケガなどで介護が必要になる前の自立した期間を指します。

つまり、平均寿命と健康寿命の違いは、「どれだけ長く生きるか」と「どれだけ元気に生きられるか」の差です。健康寿命が短い場合、残りの人生を介護や治療に頼る期間として過ごすことになり、生活の質(QOL)が大きく左右されます。2024年のデータでは、男性は平均寿命との差が約8.5年、女性では約12年とされています。

| 指標 | 意味 | 2024年の日本の数値 | 説明 |

|---|---|---|---|

| 平均寿命 | 生まれた赤ちゃんの平均寿命 | 男性:81.05歳 女性:87.09歳 | 世界トップクラスの長さを誇る |

| 健康寿命 | 自立して健康に生活できる期間 | 男性:約72.5歳 女性:約75歳 | 病気や介護が必要になる前の元気な期間 |

| 差(健康寿命と平均寿命の差) | 健康に生活できない期間の長さ | 男性:約8.5年 女性:約12年 | 介護や治療に頼る期間 |

この差を縮めること、すなわち「健康寿命を伸ばす」ことが、日本全体の大きな課題となっています。健康寿命の延伸は、個人の生活だけでなく、医療費や介護費の削減、社会保障の維持といった観点からも非常に重要です。近年では「平均寿命よりも健康寿命に注目を」という動きが広がっており、国の健康施策の柱にもなっています。

健康寿命の推移と2024〜2025年の最新状況

ここでは、近年の日本における健康寿命の変化を見ていきます。男女別の最新データや年次比較を通じて、「平均寿命ではなく、どれだけ元気に暮らせるか」の重要性を考えましょう。

健康寿命2024最新|男性72.57歳・女性75.45歳

2024年時点における最新のデータによると、日本人の健康寿命は男性で72.57歳、女性で75.45歳と発表されています。健康寿命は2000年代以降、徐々に延びており、健康寿命の延伸が国を挙げた政策課題として取り組まれています。

これに対して、同年の平均寿命は男性が81.05歳、女性が87.09歳で、男女ともに健康寿命との間におよそ8〜12年の開きがあります。この差の期間は、介護や入院、身体的な制限を伴う期間であることが多く、「長生き=健康」とは限らない現実を示しています。

国は2025年に向けた目標として、健康寿命の平均寿命への接近を目指す政策を推進中です。たとえば、「健康日本21(第三次)」では、生活習慣病の予防、社会参加の促進、メンタルヘルスの支援などを通じて、地域全体で健康寿命を引き上げる取り組みが行われています。

なお、世界的に見ても日本の健康寿命は高水準であり、2024年時点で世界1位を維持しています。これは医療制度の整備や健康意識の高まりが反映されているとされますが、その一方で、都市部と地方、男女間などでの格差も無視できません。

健康寿命の都道府県別ランキング

日本の健康寿命には地域差があり、都道府県別のランキングでもその傾向が明確に表れています。2024年時点のデータによると、健康寿命が最も長い地域は静岡県で、次いで愛知県、長野県が続いています。

| 順位 | 男性健康寿命(年) | 女性健康寿命(年) |

|---|---|---|

| 1位 | 静岡県 73.75 | 静岡県 76.68 |

| 2位 | 石川県 73.60 | 山口県 76.43 |

| 3位 | 山梨県 73.47 | 岐阜県 76.20 |

| 4位 | 群馬県 73.37 | 山梨県 76.16 |

| 5位 | 神奈川県 73.28 | 宮崎県 76.13 |

これらの県では、食生活や運動習慣、地域での支え合いといった要素がバランスよく整っており、健康寿命を延ばす土壌が整っていると評価されています。

たとえば、静岡県では地元の特産品を生かした栄養バランスの良い食事や、自治体主導のウォーキングイベントの開催が活発です。愛知県は医療機関へのアクセスの良さや、地域住民の健康意識の高さがポイントとなっています。また、長野県はもともと野菜摂取量が全国でもトップクラスであり、減塩・発酵食品を取り入れた食文化が健康寿命の延伸に寄与していると考えられます。

ランキングを通して見えてくるのは、地域ごとの特性や住民の暮らし方が健康寿命に直結しているという事実です。2025年に向けては、これら上位県の成功事例を他の地域にも広げ、全国レベルでの健康寿命の延伸を図ることが重要です。あなたの地域の取り組みもぜひ一度調べてみましょう。小さな一歩が将来の大きな差につながります。

健康寿命を延ばすには?誰でもできる生活習慣改善法

健康寿命を延ばすためには、日々の生活の中に取り入れられる、ちょっとした習慣の見直しが鍵となります。ここからは、誰でも実践できる食事・運動・睡眠・心の健康といった生活習慣の改善ポイントについて、わかりやすく紹介していきます。

食事|バランス・減塩・発酵食品の効果

健康寿命を延ばすためには、毎日の食事内容を見直すことが重要です。特に、栄養バランスの良い食事、塩分の摂りすぎを避けること、発酵食品の活用が効果的とされています。栄養バランスでは、炭水化物・たんぱく質・脂質をバランスよく摂り、野菜や果物からビタミンやミネラルを補うことが基本です。

また、日本人の食生活では塩分の過剰摂取が問題視されており、減塩は高血圧や心疾患のリスクを下げるためにも不可欠です。市販の調味料や加工食品の見直し、出汁の活用などで塩分を抑えつつ、旨味を活かす工夫がポイントです。

さらに、発酵食品(納豆・味噌・ヨーグルトなど)には、腸内環境を整える効果があり、免疫力向上や生活習慣病予防にもつながるとされています。2024年以降の研究でも、発酵食品の継続的摂取が健康寿命の延伸に寄与するという報告が増えています。

運動|ウォーキング・筋トレ・ロコモ予防

健康寿命を伸ばすために欠かせないのが、日常的な運動習慣の確立です。特におすすめなのが、無理なく続けやすいウォーキングと、自宅でも取り組める軽めの筋トレです。ウォーキングは有酸素運動として全身の血流を促進し、生活習慣病の予防やストレス解消にも効果があります。

筋トレでは、スクワットやかかと上げなどの簡単な動きで、下半身の筋力維持が可能です。これは、運動機能の低下によって要介護状態になる「ロコモティブシンドローム(ロコモ)」の予防にもつながります。ロコモは高齢期だけでなく、40代以降から徐々に進行するため、2024年以降の健康づくりの鍵として注目されています。

1日10〜15分でも良いので、日常に運動を取り入れることが、健康寿命の延伸への第一歩となります。

睡眠とメンタル|ストレス管理と良質な睡眠の確保

健康寿命を延ばすうえで、睡眠の質と心の安定は非常に重要な要素です。睡眠が不足したり質が低下したりすると、免疫力の低下やホルモンバランスの乱れにつながり、生活習慣病やうつ病のリスクが高まります。

対策としては、就寝前のスマホ使用を控える、決まった時間に眠る、寝室の環境を整えるなど、睡眠習慣の見直しが効果的です。また、日中に軽い運動や日光浴を取り入れることで、体内時計を整えやすくなります。

あわせて、ストレスを溜め込まない工夫も欠かせません。趣味や会話の時間を持つこと、深呼吸や瞑想、音楽を聴くといった簡単にできるストレスケアを日常に取り入れることで、メンタル面の安定にもつながります。

生きがい・つながり|孤立を防ぎ、社会参加を促進

健康寿命の延伸には、身体の健康だけでなく心の充実と社会的つながりも重要です。近年の研究では、趣味やボランティア活動、地域イベントへの参加などを通じて「生きがい」を持つ人ほど、心身の健康を保ちやすいことが明らかになっています。特に高齢になるにつれて孤立しやすくなるため、社会参加の継続がカギとなります。

また、家族や友人、地域とのつながりは、認知機能の維持やうつ症状の予防にも効果があります。日常的な会話や助け合いの機会を増やすことが、メンタルの安定と健康寿命の延伸につながるのです。2024年以降の日本では、地域包括ケアやコミュニティ支援の拡充も進められており、行政による取り組みも増えています。

無理のない範囲で外に目を向け、人とのつながりを意識する生活習慣を心がけることが、長く元気で過ごす秘訣です。

健診と早期発見|定期受診の重要性

健康寿命を延ばすためには、病気の「早期発見・早期治療」が不可欠です。多くの生活習慣病やがんは、初期段階では自覚症状が少なく、気づかないまま進行することがあります。そのため、年に1回の健康診断や人間ドックを受ける習慣をつけましょう。

特に40代以降は、血圧・血糖・コレステロール値などの変化に注意が必要で、定期的なチェックによりリスクを早期に把握できます。自治体による無料または低価格の健診支援が充実しており、積極的に活用することが推奨されています。

また、検査結果に基づいて生活習慣を見直すことで、病気を未然に防ぐことができ、結果として健康寿命の延伸につながります。忙しい毎日でも、未来の自分のために「年1回の健診」を習慣化することが大切です。

健康寿命に影響する社会的課題

健康寿命を左右するのは、個人の生活習慣だけではありません。社会全体の環境や制度、経済的な背景も大きく関係しています。ここでは、健康寿命に影響する社会的課題について具体的に見ていきましょう。

高齢者医療費と介護費の増加

日本では平均寿命とともに健康寿命も徐々に延びていますが、それに伴い高齢者の医療費と介護費が年々増加しています。2024年時点での最新データによると、国民医療費のうちおよそ6割以上が65歳以上の高齢者に使われており、今後ますます増えることが予測されています。健康寿命を延ばすことは、こうした社会保障費の負担軽減にも直結します。

特に要介護となる高齢者が増えると、介護保険制度や家族への負担も重くなり、国全体の経済的持続可能性が問われます。健康寿命の延伸は、国民一人ひとりの生活の質を守ると同時に、日本の財政健全化にもつながる重要な視点です。個人レベルの予防習慣や社会インフラの整備が、将来の介護費用を抑えるカギとなります。

日本が取り組むべき社会インフラ整備が不可欠

健康寿命を2025年以降も着実に伸ばすためには、個人の努力だけでなく、社会全体の支えとなるインフラ整備が不可欠です。特に医療や介護、交通、住宅環境といった分野での整備が求められています。たとえば、歩道の段差解消やバリアフリー対応の公共施設の拡充は、シニア世代の外出を促し、活動量の維持に直結します。

また、地域包括ケアシステムの充実により、住み慣れた地域で安心して暮らせる環境づくりが進められています。これにより、医療や介護への早期アクセスが可能になり、結果的に健康寿命の延伸に寄与します。持続可能な社会を目指す上でも、このようなインフラ整備は重要な鍵となります。

SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」とのつながり

「健康寿命の延伸」は、国際連合が掲げるSDGs(持続可能な開発目標)の目標3「すべての人に健康と福祉を」と深く関係しています。この目標は、すべての人が年齢に関係なく健康的な生活を送れる社会の実現を目指しており、病気の予防や早期対応、医療体制の整備が重要な要素となっています。日本の高齢化が進む中、健康寿命を伸ばす取り組みは、SDGs達成に向けた重要な一歩です。

日本政府も「健康日本21(第三次)」などの政策を通じて、健康維持と予防に力を入れています。健康寿命を延ばすことは、個人の幸福はもちろん、社会全体の福祉向上にも寄与します。今後の社会づくりには、SDGsの視点を持った健康対策が欠かせません。

健康寿命を伸ばすための国・自治体の対策

健康寿命を延ばす取り組みは、個人の努力だけでなく、国や自治体による制度や環境整備も重要な鍵となります。日本では政策レベルでさまざまな健康づくりの施策が実施されており、地域ごとの特色ある取り組みも進んでいます。ここでは、代表的な政策や支援事業について紹介します。

健康日本21(第三次)

国が推進する健康寿命の延伸政策の柱となっているのが、「健康日本21(第三次)」です。この施策は2024年からスタートしており、2025年以降の超高齢社会を見据えた健康づくりの国家プロジェクトです。具体的な目標には、生活習慣病の予防、運動習慣の定着、栄養バランスの改善、そして地域ごとの健康格差の是正などが盛り込まれています。

第三次計画では、健康寿命の男女差の縮小や、都道府県別ランキングにおける地域差の改善も目標とされ、データに基づいた支援体制が構築されています。これにより、最新の科学的知見を活かしつつ、全国で持続可能な健康支援の仕組みが広がっています。

フレイル・ロコモ対策や介護予防政策

健康寿命を伸ばすうえで重要なのが、フレイル(加齢に伴う虚弱)やロコモティブシンドローム(運動器の衰え)への対策です。これらは介護が必要になる前段階のサインであり、早期に予防することで健康寿命の延伸につながります。2024年時点では、全国の自治体が独自に介護予防プログラムを展開し、筋力トレーニングや栄養改善、社会参加の機会提供などを進めています。

国は「介護予防・日常生活支援総合事業」を通じて、地域ぐるみで高齢者を支える体制を構築しています。ロコモ予防のためには、歩行やスクワットといった身近な運動が推奨されており、専門家監修の講座や地域の運動教室も増加中です。

地域イベントやウォーキング支援事業

地域住民の健康意識を高めるため、多くの自治体では地域イベントやウォーキング支援事業が行われています。例えば、静岡県では「しずおか健幸ウォーク」と題し、スマートフォンアプリと連動した歩数記録イベントを実施。参加者は歩いた距離に応じてポイントが貯まり、地元の特産品と交換できるなど、楽しみながら健康づくりに取り組める仕組みが人気です。

また、東京都荒川区では「荒川ふれあいウォーキング」という年1回の大規模イベントを開催し、区民の交流と運動習慣の定着を支援しています。さらに高知県では「健康マイレージ制度」を導入し、健康診断の受診やウォーキング参加などに応じて健康ポイントを付与する施策を展開しています。

これらの事例は、地域の実情に合わせて健康寿命の延伸をサポートする取り組みであり、継続性と参加しやすさが重要なポイントです。日常生活に自然と健康習慣を取り入れられる工夫が、自治体の支援で広がっています。

参考:東部地区市町による働く世代の健康づくり事業|静岡県公式ホームページ

参考:荒川区健康アプリ「あらチャレ」

健康寿命を伸ばすための日本企業・自治体の取り組み事例

健康寿命を伸ばすための日本企業・自治体の取り組み事例をご紹介します。

キューピー

キューピーでは、健康寿命延伸への貢献を行っています。

サラダの喫食数が向上するよう2025年には、「プロテイン with ベジタブル」をテーマにして一皿にタンパク質と野菜をまとめて食べられるような取り組みを行っています。

過去2023年には「サラダファースト」というキャッチフレーズを掲げて、サラダの魅力を伝える取り組みを強化していました。

普段の食事でおろそかにされがちな、サラダをピックアップして食事をサポートしてくれているのが、キューピーです。

参考文献:キューピー

カゴメ株式会社

カゴメグループでは、野菜ジュースなどを始め食育支援の活動などに注力しています。

野菜摂取推進活動として、「野菜をとろうキャンペーン」を開催していて、旭化成やディズニーといった大手企業が賛同しています。野菜の魅力を発信して、野菜摂取への意識変容と行動変容の促進を行っています。

カゴメとヤンマーマルシェ・タキイ種苗の3社で子どもたちを対象にした、植育から始まる食育という取り組みも行っていて、収穫から調理まで行うイベントも開催しています。

参考文献:カゴメ株式会社

明治安田生命

明治安田生命では、従業員に向けても健康寿命を延ばすための取り組みを行っています。健康経営の推進のため、まず自分自身の健康宣言をするMY健康宣言を提唱しています。

全社で統一したウォーキングを始めとした運動の推奨と、食生活の改善対策を実施しています。他にも社員に対してストレスチェックを実施したり、相談体制の整備や所属長による早期発見を目指しています。

明治安田生命は保険会社なので、健康寿命が延びれば延びるほど企業の運営にも関わってくるため、まずは社員に対して健康でいられるよう取り組みを行っています。

参考文献:明治安田生命

富山県

富山県ではとやま健康経営企業大賞という企画を行っています。働く世代が生活習慣病などの予防を目的として、従業員に向けて優れた健康づくりを実践している企業を評価して応援するという企画です。

「いつまでも健康に働ける企業づくり、社会づくりを目指して!」という目標を掲げて開催されています。

検診の受診率やウォーキング大会への参加、スポーツ大会の開催などを行っているのかなどが、評価されます。

表彰された企業には特典があり、企業名や実績を広報媒体に掲載してもらえたり、記念品の贈呈などがあるため、企業によっては健康に対する取り組みを強めています。

参考文献:とやま健康ラボ

静岡県

静岡県はふじのくに健康長寿プロジェクトを実施しています。

健康マイレージ制度を導入していて、日々の運動や食事はもちろん、健康に対する講座の受講やボランティアといった社会参加など、市町が決定している健康づくりメニューをしっかり達成した住民が、特典を受けられる制度です。

ふじのくに健康いきいきカードが発行され、ポイントに応じて提携店舗で1年間サービスが受けられます。市町によって対象となる年齢は異なりますが、6歳から発行できる市町もあるので子どもから年配の方まで、楽しく健康を維持できると評判です。

参考文献:静岡県

健康寿命に関するよくある質問

ここでは健康寿命について、よくある質問と具体的な回答を通してより理解を深めていきます。

Q1. 健康寿命とは簡単に言うと何ですか?

健康寿命とは、病気や介護を必要とせず、自立した生活を送れる期間のことを指します。

日本では平均寿命との差が男性で約9年、女性で約12年あり、誰もがこの差を少しでも縮めたいと考えるようになっています。たとえば、70歳まで元気でも、それ以降12年間を介護状態で過ごすとすれば、人生の質にも影響が出ます。

そのため、近年では「平均寿命」ではなく、「健康寿命をいかに伸ばすか」が注目されています。

Q2. 健康寿命を伸ばすには何から始めればいい?

健康寿命を伸ばすには、まず生活習慣の見直しが大切です。バランスの良い食事、適度な運動、質の良い睡眠という3つの柱を意識しましょう。たとえば、野菜中心の食事や塩分控えめのメニュー、1日20分のウォーキング、ストレッチなどを日常に取り入れるだけでも効果があります。

また、ストレスを溜めず、人とのつながりを大切にすることも重要です。無理のない範囲で取り組むことで、長期的に健康寿命を延ばす土台を築けます。

Q3. 健康寿命と平均寿命の違いは?

平均寿命とは、生まれてから死亡するまでの年数の平均を指します。一方、健康寿命とは、自分で日常生活を送れる期間の平均のことです。たとえば、平均寿命が87歳でも、健康寿命が75歳であれば、残りの12年間は介護や医療の支援が必要になる可能性があります。

日本では高齢化が進む中で、この差が大きな課題となっており、健康寿命を少しでも伸ばすことが、個人の生活の質だけでなく、社会保障費の抑制にもつながると言われています。

Q4. 健康診断を受けることは健康寿命に関係あるの?

健康診断は健康寿命を延ばすために欠かせない取り組みです。たとえば、糖尿病や高血圧、脂質異常症といった生活習慣病は、初期段階ではほとんど自覚症状がありません。

しかし放置すると、脳梗塞や心筋梗塞などの重い病気につながるリスクがあります。定期的な健診を受けることで、これらの病気を早期に発見・対処でき、健康な状態を長く保つことが可能になります。

また、国や自治体でも健診の受診率向上を重要視しており、健康寿命の延伸のための基本施策として位置づけられています。

Q5. 年齢を重ねてからでも健康寿命は延ばせるの?

年齢を重ねてからでも健康寿命を延ばすことは十分可能です。たとえば、60代・70代であってもウォーキングや簡単な筋力トレーニングを始めることで、筋力やバランス感覚が向上し、転倒や寝たきりのリスクを減らすことができます。また、たんぱく質を意識した食事や趣味を持つこと、地域の活動に参加することも効果的です。

最近の調査では、フレイル(加齢に伴う虚弱)の進行を遅らせることができれば、健康寿命の延伸につながるとされています。何歳からでも、小さな一歩を積み重ねることが大切です。

まとめ

「健康寿命」とは、日常生活を自立して送れる期間のことを指し、平均寿命との差をいかに縮めるかが現代日本の重要な課題です。2024年現在、健康寿命は男性72.57歳、女性75.45歳とされていますが、平均寿命との差は依然として大きく、多くの人が元気に年を重ねるための対策を模索しています。

健康寿命を延ばすためには、毎日の生活習慣の見直しが何よりも大切です。栄養バランスの取れた食事、無理のない運動習慣、良質な睡眠に加え、ストレスのコントロールや社会とのつながりを持つことが、心身の健康維持に効果的です。さらに、フレイルやロコモ対策、定期健診による早期発見も、病気や介護状態を防ぐために欠かせない取り組みです。

また、個人の努力だけでなく、国や自治体による支援も重要です。地域の健康イベントやウォーキング推進事業、「健康日本21(第三次)」などの政策も、私たちの健康寿命延伸に大きく貢献しています。SDGsの目標3「すべての人に健康と福祉を」にもある通り、社会全体で支え合う体制づくりが求められています。

この記事をきっかけに、無理のない一歩から「健康寿命を延ばす生活」を始めてみませんか?自分らしく、元気に生きる未来のために、今日からできることがきっとあります。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS