2023年に発足した子ども家庭庁は、子どもに関する政策を一元的に扱うために設けられた新しい日本政府の組織です。

しかし、子ども家庭庁の存在に対して世間の目は冷たく、「本当に必要なの?」「予算の無駄遣いでは?」「本当はいらないのでは?」といった疑問や批判の声が少なくありません。

子ども家庭庁が取り組んでいる問題はすぐに成果が出ないものが多く、発足して2年にも満たない2025年時点では何もしていないという評価をされているのが実情です。

本記事では子ども家庭庁が誕生した背景や目的、実際に実施してきた取り組みや実績を紹介しつつ、不要と言われる理由や、今後解決すべき課題についても客観的に整理していきます。

子ども家庭庁とは?

画像引用元:こども家庭庁」法案 閣議決定

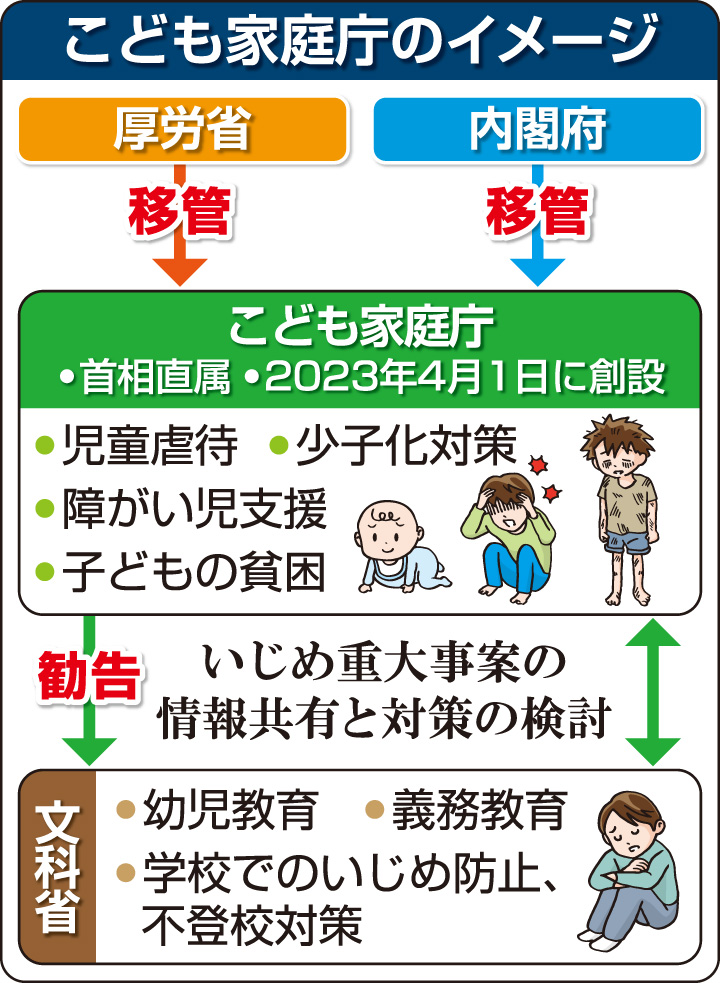

子ども家庭庁は子どもに関する行政をまとめて扱うことを目的として新たに設置された日本政府の機関です。

日本では世界的に見ても急速に少子化が進行しているほか、子育て環境への不安・虐待・いじめといった深刻な問題が増える中で、従来は象徴ごとに別れていた子ども肝炎の施策を1本化し、より高架駅に取り組むために誕生しました。

子ども家庭庁はその名称通り、子どもと子育て家庭を支えることに重点が置かれており、子どもを取り巻くすべての環境に目を向けた政策づくりを進めています。子ども家庭庁が発足する前の行政では対応が難しかった課題に対して、関係機関が連携しやすくなるような仕組みづくりが期待されています。

子ども家庭庁はいつからスタートした?

こども家庭庁は、2023年4月1日に正式に発足しました。厚生労働省や文部科学省などが個別に担ってきた子供関連の政策を一元化することで支援の漏れを防ぎ、縦割り行政による弊害を減らすことが目的です。

子ども家庭庁の発足に至るまでには、数年間の議論と制度設計が行われました。全面的な酸性が得られていたわけではなく、一部では反対意見や懸念の声が上がっていたのも事実です。反対意見や懸念の声は主に以下の通りです。

- 新たな館長を作ることによる無駄への懸念

- 組織の実効性への不安

- 子どもの視点に立てるかという課題

しかし最終的には発足に向けて話は進んでいき、2021年には設置方針が政府から公表されました。子どもの虐待・貧困・いじめなど深刻化する課題に対して、より迅速かつ包括的に対応する必要に迫られる状態にあったことが設立の背景だといえるでしょう。子ども家庭庁はこどもを中心とした社会づくりを実現するために、従来の枠組みの欠点を解消する新たな行政機関として設けられたのです。

子ども家庭庁の役割

子ども家庭庁は子どもの権利を守り、すべての子どもたちが安心して育つことができる社会の実現を目指している行政機関です。幅広い分野にまたがる子供関連の政策を、一体的に進めることを主な目的としています。子ども家庭庁の主な役割は以下の通りです。

- 子育て家庭への経済的・心理的支援

- 子どもへの虐待防止と緊急時の保護体制の整備

- いじめの未然防止と被害を受けた子どもへの対応

- 障害のある子どもや特別な支援が必要な家庭への支援

- 子どもの貧困対策と教育機会の保障

- ヤングケアラーへの理解と支援の普及

これらの課題について、子ども家庭庁発足前は複数の省庁に分かれて対応していましたが、情報の共有や連携の不十分さから、思うように支援が行き届かない事例も目立っていました。そのため、子ども家庭庁では別分野にまたがっていた政策の調整や実行を担い、関係機関と連携しながら現場の課題に対応できる体制を構築しています。

また、子ども家庭庁は内閣府の外局として設置されていますが、内閣府とは役割が大きく異なります。内閣府は子ども関係だけではなく国家全体の方針を作成・調整する役割を持つ機関です。一方で子ども家庭庁は子ども政策に特化しており、具体的な施策の実施までを担う実務機関といった性質が強くなっています。

また、子ども家庭庁では実際に子どもや若者から意見を聞く機会を設けるなど、当事者の視点に立った取り組みの実施を求められているという点も内閣府とは大きく異なる点です。

実際の消えを政策に反映させるために実施している具体的な取り組みの一部を紹介します。

- 子ども若者★いけんぷらす

- 子ども・若者アンケートの実施

- 子ども・若者の意見著樹集会や対話の場

子ども若者★いけんぷらすでは、会員登録することで自分の意見を自由に書き込んだり、書き込まれた意見を閲覧できるようになっています。

子ども家庭庁が発足した経緯と背景

子ども家庭庁は、長年指摘されてきた子ども政策の分散や連携不足を解消するために発足しました。発足前まで子どもに対しての施策は厚生労働省・文部科学省・内閣府など複数の省庁にまたがっており、制度や支援が一貫せず、十分に機能しないといった状況も発生していました。

例えば児童虐待・いじめ・ヤングケアラーなどは簡単には解決しない課題ですが、従来の組織では支援が届かず、放置されてしまうといったケースが多数発生していたのです。2020年代に入ると深刻さを増した少子化や子どもの貧困の拡大、虐待相談件数の増加など、子どもに関する課題が大きな社会問題として取り上げられるようになりました。

2021年、政府はこども政策の司令塔となる新組織の設置を表明し、翌年には子ども家庭庁設置法が設立されます。そして約1年後の2023年3月1日、子ども家庭庁が正式に発足しました。発足の背景には、OECDなどの国際機関から日本はこどもへの投資が少ないと指摘されてきたことも影響しています。

さらに岸田首相(当時)が2022年に打ち出した「こどもまんなか社会」の理念も、新たな官庁の必要性を後押ししました。こどもに関する政策を一元的に扱う組織の創設は日本にとって初めての試みであり、これまでの制度や支援の隙間を埋める役割を果たせるかが注目されています。

子ども家庭庁の主な取り組みと実績

子ども家庭庁は設立を表明してから実際に発足するまで数年の月日を要し、その間さまざまな主要施策を立案しています。

ここでは、子ども家庭庁が設立されて発足するまでにどのような取り組みを実施していったのかを時系列で分かりやすく解説します。

基本方針と準備

2021年12月、内閣府で「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」が閣議決定されたことで、子ども家庭庁創設の検討が本格化しました。基本方針では、国全体でこども施策を俯瞰し、縦割り行政によって生じる課題を解消するという狙いが明確になっています。基本方針を踏まえ、内閣府に設置された子ども家庭庁設立準備室が制度設計の舵取りを担っています。

準備体制と職員採用

2022年6月から7月にかけて、準備室を担当する職員の募集と先行が実施されました。一次選考は2022年7月下旬に実施され、書類・論文が採用試験の主な内容となっていました。一次選考の合格者は二次試験の面接を受け、10月1日には数十名が新たに採用され、霞が関に勤務地が定められています。

子ども基本法と並行する取組

2022年末以降、子ども家庭庁創設前でもいくつかの施策が開始されており、こども政策のパッケージとして、全国自治体レベルでの支援強化やSNSを通じたこどもの声を聴く仕組みを構築する準備などが進められています。さらに、多数の有識者会議や検討委員会も立ち上げていて、基本方針に基づいて政策検討が着実に進められました。

子ども家庭庁と子ども基本法の同時スタート

2023年4月1日、子ども家庭庁が内閣府の外局として正式に発足しました。組織は長官官房・生育局・支援局の3部門体制でスタートし、およそ430名の職員が配置されています。発足当日には子ども基本法の施行も始まり、国会審議以来進められてきた体制整備が形になった記念すべき日となりました。

主要施策への着手と予算化

子ども家庭庁の発足直後から、以下の施策が実務フェーズに入っています。

- SNSアンケートによる子ども・若者の声の収集

- 放課後児童クラブの支援強化

- いじめ防止対策の自治体体制構築

- 母子保健や産後ケアのオンライン・遠隔支援

紹介した施策は、こども政策パッケージやこども基本法に沿った施策として、発足と同時に実行へと移されています。

2024年度には実行した施策を持続可能とするための予算確保と枠組み整備が焦点となりました。内閣府では2024年度予算概算要求において、こども政策は国への投資という立場から、予算計上が進められることとなります。2025年度には、既に実行されていた25の既存事業を統合してこども・子育て支援特別会計(子ども金庫)が創設されます。

施策の資金流れを可視化し、歳出改革や財源の安定化を図ることが子ども金庫発足の目的です。2026〜2028年度にかけて、総額約3.6兆円規模の支援を実施し、社会保障制度の見直しも並行して進める姿勢が示されました。

今後の展望と継続的推進

こども金庫の創設に加えて、デジタル技術を駆使した子どもデータ連携基盤の整備や子ども家庭庁審議会の設立によって、子ども家庭庁設立に対して寄せられる現場の多様な声の反映も進められる予定です。

5年ごとに制度評価することも決められており、実施状況の検証と必要に応じた法改正も視野に入れています。

子ども家庭庁の設立から現在に至るまでには、子どもに対する政策を従来の縦割りから横断的に改善するための生徒設計と実務展開が進められてきました。子どもが絡んだ問題は、期間限定で取り組むものではなく、完全に撲滅されるまで持続的に取り組まなければなりません。

子ども家庭庁を継続させるための財源の安定化や、効率的に機能させるためのデータ活用、利用者参加の強化に向けた取り組みは今後も継続的に実施される見通しです。

子ども家庭庁がやったこと

子ども家庭庁では、設立以降さまざまな取り組みを進めてきました。中でも代表的な取り組みは以下の通りです。

こども大綱・実行計画の策定

子ども基本法に基づき、政府全体の子ども関連方針として、こども大綱が策定され、こどもまんなか実行計画によって、活動が順調に進められているか年次点検が行われています。

こども大綱とは、国がすべての子どもに関する政策の基本方針を定めた最上位の計画で、子どもの権利を守り、安心して成長できる社会の実現が主な目的です。

こども大綱の理念をもとに、こどもまんなか社会など、実際の政策が掲げられ、こどもまんなか実行計画が掲げた政策の寸直度合いをチェックするといった仕組みになっています。

意見徴収

公式サイトでは「こども若者★意見ぶらす」から自由に意見を投稿する事が可能です。

また、適宜アンケートや審議会を実施して当事者の声を政策に反映させるための仕組みが定着しています。

居場所づくり支援

地域の子どもたちが安心して暮らせる居場所づくりを推進しています。

居場所づくりに関する方針が閣議決定され、全国的な支援体制が整備されました。

主な活動事例のひとつとして挙げられるのは、こども食堂への支援です。

こども食堂hが経済的に困難な家庭の子どもや、両親が仕事で忙しく一人で食事をとることが多い子どもに向けて無料または低価格で食事を提供する施設です。

こどもかt李朝では食の支援だけではなく地域との繋がりや相談の場所としての機能も果たす場所になると、こども食堂の存在をとても重視しています。

そのほか、放課後のこども足しの居場所やヤングケアラー支援拠点の設置といった活動も実施中です。

子育て・保育の強化

子育てする上で問題のひとつとなっていた待機児童をゼロにするため、政府はさまざまな取り組みを進めてきましたが、子ども家庭庁設立後は認定こども園の普及や地域型保育の整備など、新制度に基づいた保育環境の拡充が実行されています。

例えば、保育所や認定こども園がさ定めている条件に関わらず、生後6ヶ月~3歳未満のこどもを付き10時間まで預けられるこども誰でも通園制度の施行を2024年度から実施中で、2026年度頃に本格的に導入する予定です。

また、保育園の多機能化による虐待予防モデルの構築、保育士支援・質向上のとりくみといった活動も実施しており、虐待件数の低下と待機児童数の減少に取り組んでいます。

また、既に建設されている保育園などの施設整備や環境改善の支援も実施しており、文部科学省の調査では、こどもの活動量が7.8%増加し、事故件数bが38.3%減少したという成果が報告されています。

貧困対策・連携支援

貧困家庭に対する学習支援や就労支援、経済的支援を実施するほか、関係省庁と連携した子どもの貧困対策も進められています。

例えば、全国の自治体で子ども家庭支援拠点やこども家庭センターを設置し、福祉・教育・医療などの感銘機関と連携しながら、ひとり親家庭や生活困窮世帯に対する相談体制を整備しています。

そのほか、実施している主な貧困対策・連携支援は以下の通りです。

- ひとり親家庭への就労・学習支援

- 子どもの居場所づくりによる包括的支援

- 経済的支援の拡充(児童手当・給付金)

- 教育・福祉の連携による地域チームの導入支援

上記対策のうち、多くの人が成果を実感できたのは児童手当の拡充ではないでしょうか。2024年度より児童手当は所得制限を撤廃し、こどもが高校を卒業するまでに支給期間が延長されました。

また、地域・保育園・学校・医療機関との連携を強化した結果、児童相談所への虐待通報・相談件数が増加しており、早期発見や支援に繋がっています。

以上のように、子ども家庭庁では子どもに関する社会問題や課題解決のための活動を積極的に実施しています。しかしいずれの活動も数週間・数ヵ月で効果が現れるものではありません。

計画通り実行できているかを確認しながら、目に見える効果が現れるまで活動を継続させることが必要不可欠です。

「こどもまんなか社会」の実現に向けたビジョン

政府は子どもに関するあらゆる政策を「こどもまんなか」の視点で見直すことを掲げ、2023年には「こどもまんなか宣言」を発表しました。

同宣言では、子どもに対しての政策は子どもの意見を尊重しなければならないと定めており、どのような境遇にある子どもであっても大切にされる社会を目指すことを明言しています。

子ども家庭庁はこどもまんなか宣言の実現に向けて、施策の立案や予算配分の際に子ども自身の幸せを最優先にすることを方針として打ち出しています。

また、官民連携で運営している「子どもまんなか応援サポーター制度」もスタートし、企業や団体も子どもの要望を最優先にするという方針に則って取り組みを進めています。

こどもまんなか社会の実現に向けたさまざまな活動は、社会延滞で子どもを支える仕組みの基盤として位置付けられています。

子ども家庭庁の組織体制と予算

子ども家庭庁の運営には幅広い分野での知見を持つ人材や、複数の行政機関との連携が求められます。そのため、組織構成や業務の分担においては、運営をスムーズに進められるよう、さまざまな工夫が施されています。

加えて子どもや家族を支援するための施策を実行するには、毎年度ごとに国から予算を配分してもらうことが必要不可欠です。組織体制と予算を知ることは、子ども家庭庁が実際にどの程度の力を持ち、どこまで施策を進められるのかを測る上で重要な手掛かりとなります。

行政機関にとって組織体制と予算は単なる内部事情に留まらず、試作の実行力や運営スピードに直結する重要な要素です。

子ども家庭庁が今後も子どもや家庭に対して効果的な働きかけをしていけるかどうかは、運営するうえでの基盤となる組織対英や予算の整備にかかっていると言っても過言ではありません。

子ども家庭庁がどのような予算で運営されているのか、担当大臣や組織の構成はどのように組まれているのかを、以降で詳しく解説します。

子ども家庭庁の予算はいくら?

2025年度における子ども家庭庁の予算総額は約7兆3,270億円です。

一般会計では4兆2,367億円を配分し、子ども・子育て支援特別会計には3兆903億円を割り当てています。

前年度と比べると実質で約1兆1,063億円の増額となっており、児童手当の満額実施・大学等の負担軽減・育児休業支援・保育の質向上に充てられています。

詳細な内訳を確認すると、保育所や放課後児童クラブなどの運営に約2.5兆円、児童手当や育児支援給付に約3.2兆円、障害児支援や虐待対応など困難な問題を抱える家族に対する支援に約1.5兆円が用いられています。

上記のような予算配分には、政策の重点分野に資源を集中させるという狙いがあります。

特に保育環境の改善や教育負担の軽減に対して優先して予算を割り当てており、生活支援や困難課程への支援体制の強化に対しても意欲的に予算を投じていることが内訳を見れば分かります、

参考:福祉新聞:こども家庭庁予算案7.3兆円 「未来戦略」を本格実施

大臣と組織体制

子ども家庭庁が実行する政策を取りまとめる大臣や組織体制がどの様になっているのかをここでは詳しく解説します。

内閣府特命担当大臣(こども政策)

子ども家庭庁は内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・矯正共助)をトップとする閣僚体勢で運営されています。

2025年6月時点での担当大臣は三原じゅん子氏で、副大臣は辻清人氏、大臣政務官は友納理緒氏となっています。

担当大臣は各府省に対して資料提出や説明を求める権限を持っており、大臣政務官と連携しながら政策執行を推進する責務を担っています。

三原じゅん子氏が子ども家庭庁の担当大臣に任命された理由は、厚生労働副大臣を務めるなど、豊富な行政経験があること、自信が子宮頸がんを経験していることから、母親になれない人の視点に立って政策が進められること、党内での信頼が厚いことが挙げられます。

子ども家庭庁長官と三部門体勢

子ども家庭庁の事務は子ども家庭庁長官が統括し、企画・総合調整を担う長官官房、子どもの生育を扱う生育局、困難に直面する過程を支える支援局の三部門で構成されています。

長官官房には総務課や企画官・参事官が配置され、こども政策の調整やデータ活用が任されています。

生育局は保育政策・母子保健・安全対策を所管しており、保育士の養成基準や認定こども園制度の整備にも携わります。

支援局は虐待防止・障害児支援・貧困家庭支援を中心に、ヤングケアラー支援なども担当分野です。

職員の配置と権限構造

内部部局の職員数は約350名となっており、国立児童自立支援施設を含めた定員は約430名です。

幹部ポストとしては長官官房長・局長・審議官のほか、課長級と室長級を合わせると25名ほどが存在しており、日々の運営や政策調整に携わる体勢が整えられています。

担当大臣は各部門を統括し、関係省庁と強調しながら実務を前進させる責務があります。

審議会と政策推進会議

政策のチェック機能として、こども家庭審議会やこども政策推進会議といった公的審議機関を設けています。

審議会では現場の声や専門的治験を取り入れ、政策の方向性に繁栄する仕組みが採られています。

ここまで説明した文章をまとめると、子ども家庭庁の組織体制は以下のようになります。

- 閣僚トップは内閣府特命担当大臣

- 庁は長官プラス三部門体制で業務運営

- 審議会等を通じたチェック機構を設置

大臣と長官を軸とした明確な権限体系と、専門性を担保する三部門構造が機能しています。今後は実務の連携強化や内部体制の継続的な見通しが、持続可能なこども政策の実現にとっては必要不可欠です。

参考:組織情報|子ども家庭庁

子ども家庭庁は「いらない」「無駄」なのか?賛否と今後の課題

子ども家庭庁や家庭を支援することを目的として発足した子ども家庭庁は、国の子供政策を一元的に担う新しい行政機関として非常に注目を集めました。

しかし一方で、発足直後から「本当に必要なのか?」「既存の省庁で十分では?」といった疑問や批判の声が上がっているのも事実です。

疑問の声や批判的な指摘が挙がる理由としては、現場との剥離・予算の市と・制度の重複などの懸念が背景にあると考えられます。

子ども家庭庁に対して上がっている否定的な見解の具体例を紹介するとともに、なぜ批判の意見が巻き起こるのかをここでは解説します。

さらに批判の声を減らすために子ども家庭庁が解決していくべき課題と今後の展望についても考察していきます。

子ども家庭庁は「いらない」と言われる理由

子ども家庭庁の設立には多くの期待が寄せられる一方で、不要論も根強く存在します。

不要論が存在する最大の理由は、子ども家庭庁が担当する政務は既存の省庁で十分対応できるのではないかという点です。

子どもに対する政策は、従来から文部科学省・厚生労働省・内閣府など複数の省庁で実施してきました。

わざわざ子ども家庭庁を設立せずとも従来の業務を調整・整理することで十分対応できるのではといった意見が出るのは当然といえるでしょう。

また、子ども家庭庁が発足した後も、学校教育は文部科学省、医療・福祉分野は厚生労働省が引き続き所管しています。

完全に子ども家庭庁に業務が委託されておらず、結局は縦割りのままではないかと見られているケースも少なくありません。

実際に対応している現場の自治体職員からは、庁ができたことで却って手続きが複雑になったという声も挙がっています。

さらに発足後の目立った成果がすぐに出づらいというのも、不要論を後押ししている要因のひとつです。

子ども家庭庁が取り組んでいる課題に対する成果は数カ月程度の政策実施で出るものではないのが現状です。

しかし多くの国民は成果が出るか出ないかで省庁の存在意義を評価しています。

発足してから現在まで目立った成果が出ていない子ども家庭庁に対しては、なんのために作られたのか分からないという声が出るのも無理はないといえるでしょう。

こども政策の「無駄」と批判される背景

子ども家庭庁に対して無駄という批判が向けられる背景には、予算の使い道や政策の実効性に対する不信感があります。

例えば、庁の設立にともなう庁舎bの整備費や職員の増員、腎kン日などの支出が目立っており、肝心の子どもや保護者に対しての直接的な支援にどの程度還元されているのかが見えづらいのは大きな問題です。

また、自治体や関係機関への通知やガイドラインの作成に時間がかかるため、施策が地域に行き届くまでにタイムラグが生じていることも指摘されています。

立案された施策がなかなか実行されないことを受けて、新しい組織ができただけで現場の負担が減っていないといった声が現場から上がっているのが実情です。

さらに、子ども政策は多岐にわたるため、成果が数値としてすぐに表れづらいといった難しさもあります。例えば虐待の未然防止やヤングケアラー支援といった課題は長期的な取り組みが必須です。

しかし、国民は短期的な成果を求める人が多いので、成果が一切出ないことを見て、効果がない無駄といった判断をする傾向が見られます。

制度設計の複雑さと成果の見えにくさが、子ども家庭庁の設立は無駄だといった印象を生み出してしまっているのは紛れもない事実です。

今後の課題と展望|どう進化すべきか

子ども家庭庁が今後信頼される行政機関として機能していくには、いくつかの明確な課題に向き合う必要があります。

最優先で取り組まなければならない課題は子どもや家庭に届く支援の効果です。

制度を整えるだけではなく、現場での運用が円滑に進むよう、自治体や支援機関との連携をより深めて行かなければなりません。

そして、施策の成果を国民に対してわかりやすい形で示す取り組みも必要不可欠です。

支援の対象となる子どもや世帯数、各種事業による改善状況など、数値や事例をもとにして透明性の高い報告が求められています。

積極的に情報発信し、社会に浸透していけば何をしているか分からないといった批判は大幅に軽減されることでしょう。

また、子どもや若者の声を政策に反映させる姿勢も今後の成長には欠かせません。

当事者参加型の審議会や意見交換の場を通じて、現実に即した支援制度を築く努力が必要です。

今後は少子化や貧困、教育格差といった複雑な課題に対し、関係機関との壁を超えた連携が求められます。

単なる調整期間に留まらず、現場と行政を繋ぐ実行力ある組織として進化していけるかが、子ども家庭庁の進化を問う試金石となります。

子ども家庭庁に関するよくある質問

子ども家庭庁に対して寄せられる質問のうち、とくに多いものを5つピックアップしました。

各質問の回答については以下で紹介します。子ども家庭庁について知りたい方は参考にしてみてください。

こども家庭庁はどのような目的で設立されたのですか?

すべての子どもが健やかに育つ社会を目指すために、子育て・教育・福祉など分野を横断して支援を統一的に行うことを目的として設立されました。省庁間の連携不足や縦割り行政の問題点を解消する狙いがあります。

具体的にどのようなことをしているのですか?

ヤングケアラー支援・いじめ防止・児童虐待の未然防止・ひとり親家庭への支援・こども誰でも通園制度の推進など、多様な課題に対応しています。施策は子どもの年齢や家庭状況に応じて分類されています。

予算はどの程度使われているのですか?

2025年度の子ども家庭庁の予算総額は約7兆3,270億円です。割り当てられた予算の多くは保育や児童手当、子育て支援に充てられています。ちなみに2024年度の予算総額は約4兆9,284億円でした。

いらないといった意見が多いのはなぜですか?

子ども家庭庁が取り組んでいる課題はいずれも目に見える成果が出るまでに時間がかかるため、成果が表れていないと感じられやすいのが不要と言われる最大の理由です。

また、従来複数の省庁で請け負っていた業務を一元化したに過ぎないため、わざわざ庁を設ける必要がないのではと思われやすい点もいらないと言われる理由のひとつとなっています。

今後はどのように変化していく予定ですか?

こどもや若者の意見を政策に反映する仕組みの強化、自治体との連携強化、少子化対策の実効性向上が重点課題とされています。国民に必要とされる行政機関となるため、今後も制度見直しや改善が継続的に実施される予定です。

まとめ

子ども家庭庁はすべてのこどもが健やかに育つ社会の実現を目指し、各省庁で分担していた子供関連政策を一元的に担う機関として発足しました。

設立の背景には子育て支援や児童虐待防止、ヤングケアラー対策などの課題に対し、従来の縦割り行政では十分に対応出来ていなかったという現実があります。

これまで取り組んできた施策には、こども誰でも通園制度や子どもの意見を聴くための意見交換会の実施などがあります。しかし、庁の存在意義に対しては「無駄ではないか」という意見も少なくありません。

予算の規模や組織体制に対して、現場とのギャップを感じる人もいるのが実情です。今後は制度の透明性や即効性のある支援の強化・自治体との連携強化・子ども自身の声を政策に生かす仕組みづくりなどが求められます。

国民の目線に立った情報発信や地域への実行的な支援の届け方を見直して、成果を目に見える形で提示していくことで、信頼される行政機関へと進化していくことは十分可能です。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS