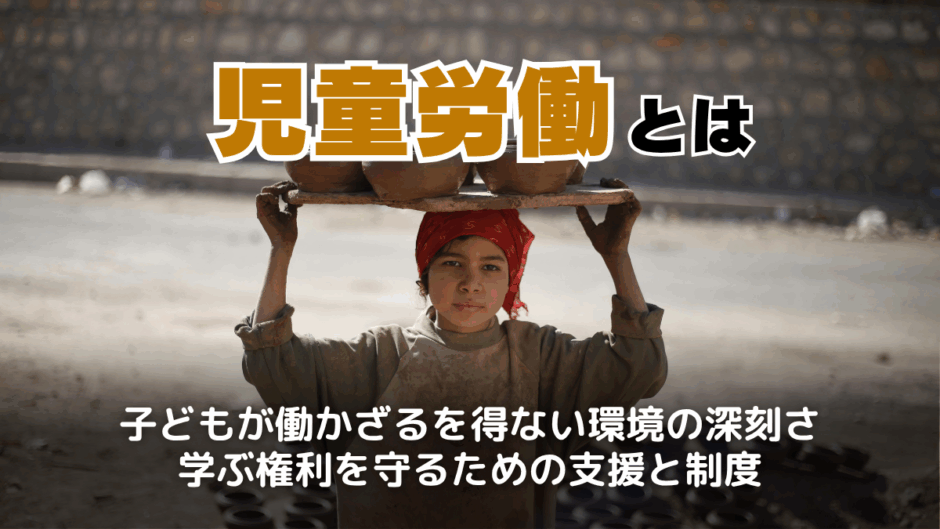

児童労働は、学校に通うべき年齢の子どもたちが、心身に負担を感じるような働き方を強いられる問題です。全世界では約1億6,000万人の子どもが児童労働に従事しているとされ、多くはアフリカやアジアの貧困地域で生活しています。

児童労働は子どもたちの成長や学ぶ機会を奪うだけではなく、将来の社会や経済にも深刻な影響を与えるとされています。日本では貧困地域ほど深刻な問題とは捉えられてはいませんが、実は法の網をすりぬける形で働かざるを得ない環境にいる子どもたちが存在します。

どうして児童労働がなくならないのか、どのような要因が背景にあるのか、そして世界や日本では児童労働をゼロにするためどのような取り組みが進められているのか、本記事では児童労働の定義や実態、発生の背景、児童労働が与える社会への影響、さらに国際的な制度や支援の取り組みまでを初めてこの言葉に触れる方にも分かりやすく解説します。

児童労働とは?

児童労働を正しく理解するためには、国際的な定義や日本の法制度、年齢や労働内容に関する基準について知っておかなければなりません。

児童労働の国際的な定義

児童労働の国際的な定義は、国際労働機関(ILO)や国際児童基金(UNISEF)などによって定められています。ILOでは児童労働を、「子供の年齢や発達段階にふさわしくない労働、あるいは教育を受ける機会を妨げる労働」と定義しています。原則としてILOでは15歳未満の子どもが労働してはならないと定めています(開発途上国では14歳未満)。

そしてILO条約第182号では以下の労働を最悪の携帯の児童労働と定めており、該当する労働をさせることを認めていません。

- 心身に有害な作業

- 売春・ポルノ

- 違法薬物の取引

- 武装集団への動員

UNISEFも長時間の労働や教育の機会を奪うような仕事を児童労働とみなし、深刻な問題のひとつと定めています。児童労働の国際的な定義は年齢だけではなく労働の内容や影響に注目し、子どもの健やかな成長と権利を守る視点となっています。

軽易な労働と児童労働の違い

子どもが行うすべての労働が児童労働に当てはまるわけではありません。例えば掃除や食事の準備など家事の手伝いや、学校生活に影響がでない範囲でのアルバイトなどは、子どもの健全な成長や自立を育む経験として認められています。

いわゆる軽微な労働にあたる仕事は、適切な年齢で安全な環境のもと行われる場合は児童労働には該当しません。一方で教育の機会を妨げたり、長時間労働や危険な作業を強いるような仕事は、たとえ労働に見合った報酬が支払われていたとしても児童労働とみなされます。

| 項目 | 軽易な労働 | 児童労働 |

|---|---|---|

| 年齢の適正 | 年齢に応じて許容される範囲 | 最低就業年齢未満での労働 |

| 教育への影響 | 学校生活と両立できる | 就学の妨げになる |

| 健康・安全 | 安全な環境での作業 | 危険・有害な環境での作業 |

| 労働時間 | 短時間・軽度の作業 | 長時間労働や過重な作業 |

| 目的 | 自立・教育の一環 | 搾取・家庭の生計維持 |

児童労働に該当するかの判断は、年齢だけではなく仕事内容・健康や教育への影響を考慮して総合的に行われます。子どもの発達を妨げる労働であるか否かが、児童労働に該当するかを区別する重要な基準です。

世界と日本の児童労働の現状

世界では多くの児童労働が存在し、日本においても見過ごせない実態があります。児童労働に関して、世界と日本の現場や特徴について詳しく解説します。

世界の児童労働者数

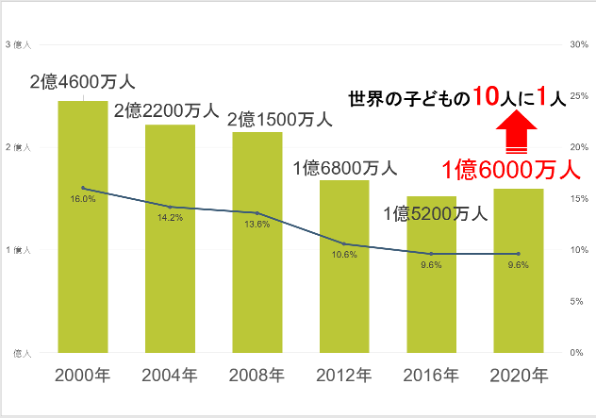

画像引用元:児童労働データ|児童労働ネットワーク(CL-Net)

ILOとUNISEFの共同報告によると、世界の児童労働者数は約1億6,000万人にものぼっており、これは全世界の5~17歳の子どものうち、約10人に1人が児童労働を課せられているという割合になります。児童労働者の割合には大きな偏りがあり、もっとも児童労働者の比率が多いのがアフリカで、ついでアジア太平洋地域、中南米となっています。

児童労働者のうち、農業分野で働く子どもが全体の約7割を締めていて、家庭の手伝いだけではなく生計を支える一員として働かざるを得ないというケースが多く見られるのが特徴です。児童労働者数は2000年以降減少傾向にありましたが、2020年に発生した新型コロナウィルスの影響で貧困が悪化したため、再び増加に転じました。

今後の予測では、何らかの対策が実施されない場合、さらに数百万人規模で児童労働者が増加する可能性があると警告されています。国際社会は児童労働の撤廃を目指し、より強力な支援と監視体制の必要性を訴えています。

参考:ユニセフ・ILO報告書:児童労働、世界で1億6,000万人

児童労働の多い地域とその特徴

児童労働が特に多く見られる地域はアフリカ・アジア太平洋地域・中南米の一部です。ILOとUNISEFの2021年報告によると、アフリカでは約8,600万人の子どもが児童労働に従事しており、5歳〜17歳までの子どものうち約5人に1人に当たる割合です。全世界の5~17歳までの児童労働従事者の割合が10人に1人なので、いかにアフリカでは児童労働に従事している子どもが多いかが分かるのではないでしょうか。

主に農業分野での労働が多く、貧困や教育の不足が背景にあることが分かります。アジア・太平洋地域では約4,800万人が児童労働をしていて、約14人に1人の割合です。アフリカとは違い、主に工業・サービス業、地方での農業など労働分野は多岐にわたっているのが特徴です。

中南米・カリブ海地域では約870万人の児童労働者が存在し、約19人に1人に相当しています。都市部に児童労働者が集中しているというのが他の地域には見られない独自の特徴で、家事労働や商業活動に従事するケースが目立ちます。経済的困窮や教育のアクセス不足が児童労働者が増加する要因のひとつです。

日本国内の児童労働の実態と特徴

日本では法律によって児童労働が禁止されていますが、現実には隠れた形で児童労働が存在しています。摘発例としては、深夜に働かされる接客業やSNSを通じてのモデル・ライブ配信などの事例が過去に報告されています。表向きは自由意志に見えるものであっても、過重な拘束や報酬未払などが発生した場合は児童労働です。

日本では貧困家庭の増加や子どもの孤立が児童労働の背景にあり、相談先がないまま搾取されるケースも少なくありません。見えにくい形での児童労働は大きな課題となっています。

日本における児童労働の定義と法的枠組み

日本における児童労働は、労働基準法や児童福祉法によって厳しく規制されています。労働基準法では第56条において、原則として15歳に達した日以後の最初の3月31日が終わるまでは、児童に対して労働させることを禁止しています。ただし、軽易な業務で行政から許可を得た場合、満13歳以上の児童に限って例外的に就労が認められる場合があります。

また18歳未満の子どもに対しても深夜業(午後10時から午前5時)や、危険有害業務への従事は禁止されています。紹介した法律により、日本では子どもの健康や教育の妨げとなる労働から保護する制度が整備されています。しかし、非正規労働やSNSwo通じた仕事など、法律の網をかいくぐって児童に労働を強いるケースが指摘されているのが現状です。

児童労働が生まれる背景と要因

児童労働は単なる労働問題ではなく、貧困や教育の不足、社会的差別、紛争など複合的な要因が背景にあります。児童労働が発生する背景や原因について解説します。

貧困と経済的要因

児童労働が発生する最大の原因は貧困です。家計が厳しい家庭では両親だけの収入では生活できないため、子どもも働いて収入を補わなければなりません。特に農村部やひとり親世帯ではその傾向が顕著です。さらに十分な社会保障がない国や地域では医療費や生活費の負担が家庭に重くのしかかり、児童労働に頼らざるを得ない状況が続きます。

また、近年では新型コロナウイルスの影響で失業や収入減が広がって多くの過程が生活に困窮する事態となりました。その結果、前年まで減少していた児童労働者数が再度増加する傾向にあります。一度生活に困窮すると、生活に困らないような収入を得るのはかなり困難です。何かしら対策を講じなければ児童労働者数はますます増加していく可能性が高いです。

教育機会の欠如

教育の欠如は児童労働の大きな要因のひとつです。学校に通えない子どもたちは時間を持て余し、家計を助けるために労働を選ばされやすくなります。特に学費が支払えない家庭や学校そのものが近くにない地域では、教育の機会が限られています。

以上のような教育格差は貧困の連鎖を生みます。十分な教育を受けられないまま育つことで将来の仕事の選択肢が狭まり、低収入の仕事にしか従事できなくなります。そして、低収入の仕事にしか従事できない家庭は教育費を捻出できないため、次の世代も同じく貧困に陥り、低収入の仕事に従事せざるを得ない状況になりがちです。教育機会の欠如は悪循環を生み、児童労働を固定してしまう大きな要因となります。

社会的・文化的慣習や差別

児童労働の背景には、社会的・文化的な慣習や差別も深く関係しています。一部の地域では子どもは早くから働いて家族に貢献すべきといった価値観が未だに根強く、児童労働がよくないものというよりも、むしろ当然のものとして受け入れられているのが現状です。

また、教育よりも東道を優先させる家族や地域の期待も、子どもたちの学習機会を奪い、児童朗読を正当化する理由のひとつとなっています。特に女性や民族的マイノリティの子どもは、伝統的な性別役割や社会的な偏見の影響を強く受け、教育の機会を受ける前に家庭内の労働を強いられるケースもあります。以上のような文化的背景や差別の存在は、児童労働の撤廃を難しくしている大きな要因となっているのです。

武力紛争

児童労働が発生する要因のひとつで外せないのが武力紛争です。戦争や内覧が続く地域では、学校や病院などの社会インフラが破壊され、子どもたちは教育や医療にアクセスする機会を失います。また、家族を失ったり、避難生活を余儀なくされたりした子どもは、一気に困窮することとなり、生活費を得るために児童労働をせざるを得なくなります。

難民キャンプでは支援が不十分な場合、子どもが物売りや建設作業などの重量道に従事する例も見られます。また、一部では子どもが兵士として重用されたり、軍事組織によって強制労働させられるといった事例もあります。紛争化では児童労働が生き延びるための手段である一方で、安全や将来の可能性が大きく損なわれており、深刻な問題です。

児童労働の主な形態と事例

児童労働は農業や工業、家事労働などさまざまな形で存在します。ここでは世界各地で見られる児童労働の形態や具体的な事例について紹介します。

農業分野

世界の児童労働者の約70%が農業分野に集中しています。多くの子どもたちは家族が営む農場や畑で働いており、水汲みや収穫、家畜の世話などに従事しています。一見すると家庭の手伝いの延長線上のように見えますが、早朝から長時間労働を強いられたり、危険な農薬の仕様や重い荷物の運搬など健康リスクを伴う作業も少なくありません。

特に発展途上国では教育よりも労働が優先されやすく、子どもたちは成長や学びの機会を失っているのが現状です。農業分野での児童労働は、経済的困窮と教育の欠如が複雑に絡み合う中で続いています。

工業・鉱山・サービス業での児童労働

農業分野だけではなく工業・鉱山・サービス業でも多くの子どもたちが過酷な労働を強いられています。鉱山ではアフリカのコンゴ民主共和国などで、子どもたちがコバルトやその他のレアメタルの採掘に携わっており、落盤事故や有害物質吸引による被害のリスクにさらされています。

レアメタルは私たちが使っている携帯電話の製造になくてはならないものですが、携帯電話製造の背景には子どもたちが過酷な労働を強いられている実態があるのです。また、縫製工場や製造現場では、低賃金で長時間働かされるケースも多く、適切な保護具や休憩時間も与えられずに搾取されています。

飲食店やホテルなどサービス業に従事している子ども達も多く、不規則なシフトや賃金未払いによって心身ともに疲弊しているといった問題が見られます。農業分野と同じく、工業・鉱山・サービス業での長時間かつ過酷な労働は子どもから教育の機会を奪い、子どもの心身の成長に深刻な影響を与えています。

家事労働

家事労働が中心の児童労働者も多く存在します。農業・工業・鉱山・サービス業などと違い、家事労働中心の児童労働は外部からは内情を把握しづらいといった特徴があります。そのため、家事労働に従事している子どもたちは他の分野と比べて、特に搾取や虐待の危険性が高い状況で働いているのが現状です。

多くは住み込みで働き、掃除・選択・食事の準備・育児の手伝いなど幅広い業務をこなしています。家事労働に従事している児童労働者は女の子の比率が高いのも大きな特徴で、無休で長時間働かされているケースも多く見られます。

家事労働は主に家の中で行われるため、第三者の監視や支援が非常に届きにくく、本人が被害を訴えることがとても難しいのが現状です。労働によって教育環境を奪われ、孤立しやすい環境に置かれる事例が多いことから、家事労働は特に深刻な形態のひとつとされています。

最悪の形態の児童労働

児童労働の中には、最悪の形の児童労働と定義づけられているものもあります。ILOで定義している最悪の形の児童労働は以下の5つです。

- 危険有害労働

- 人身売買

- 武装集団による重用

- 性的搾取

- 薬物取引

危険有害労働とは、高所での作業や有毒物質の取り扱い、重機の捜査などが該当します。先に紹介したコンゴ民主共和国における、鉱山でのレアメタル採掘は危険有害労働のひとつです。人身売買については、日本に住んでいると廃れた分化だと感じる方も多いでしょう。しかし世界的に見れば未だに実施されていて、人身売買によって身売りされた子どもはそのまま売春や強制労働に使われる場合がほとんどです。

また、中東やアフリカの紛争地では少年兵として子どもが徴用され、先頭や偵察、地雷の設置などに使われる事例が報告されています。薬物関連ではメキシコをはじめとした中南米やアジアで子どもが薬物の運搬や製造に関与させられる例が後を絶ちません。最悪の形態の児童労働は、子どもの未来を奪うだけではなく、人権を著しく侵害する決して許されない行為です。

参考:【児童労働反対世界デー】紛争下に潜む児童労働へのリスク

児童労働がもたらす問題点と影響

児童労働は子どもの心身に悪影響を与えるだけではなく、教育の機会を失い、貧困の連鎖をも生み出す深刻な社会問題です。児童労働が及ぼす具体的な悪影響について詳しく解説します。

健康・精神面へのリスク

児童労働は子どもの身体面・精神面において深刻な影響を与えます。長時間の重労働や有害物質の取り扱いは、発育期の身体に大きな負担をかけ、完成的な披露やケガ、呼吸器障害を引き起こし、成長の機会を奪います。

特に農薬を使う農作業や危険な機械を扱う現場だと、ケガや体調不良だけではなく命の危険も伴います。また、暴力や暴言、搾取的な環境に長時間さらされると子どもは常に強いストレスにさらされることとなり、不安障害やうつ症状、PTSDといった精神疾患を引き起こすこともあります。

また、家事労働に従事している子どもに特に多いのですが、家庭内で働き続けることで周囲の大人たちからの保護や援助を受けられなくなるうえ、暴力や暴言などによって自己肯定感を失いやすく、将来への希望を一切持てなくなる子どももいます。児童労働が与える心身への悪影響は単なる労働問題を超えた、深刻な人権侵害のひとつであることを物語っています。

社会・経済への悪影響と貧困の連鎖

児童労働は子ども一人ひとりの未来を奪うだけではなく、社会や経済全体にも深刻な悪影響を及ぼします。児童労働によって教育の機会を失った子どもたちは、成長しても十分な職業能力を得られないため、就職活動をしてもなかなか内定をもらえず、派遣や日雇いなど低賃金で不安定な仕事に従事する可能性が高いです。

低賃金で不安定な仕事に従事したままだと働き続けても所得がなかなか増えません。すると次世代の子どもも同じく満足な教育を受けられないまま児童労働を強いられるため、結果として貧困の連鎖が生じます。

児童労働が蔓延している社会では簡単な仕事しかできない労働者ばかりなため労働力の質がなかなか上がらず、経済全体も停滞してしまいます。また、児童労働者は給料が低いため大人よりも優先されることが多く、その結果大人の雇用機会が奪われるという側面もあります。児童労働者の確保は短期的に見れば低賃金で働いてもらえる都合の良い労働力確保に繋がりますが、長期的に見れば社会全体ひいては国全体の発展を妨げる大きな障害です。

児童労働をなくすための国際的な制度と枠組み

児童労働をなくすため、世界では国際条約や政策を取り決めるなど、さまざまな取組が進められています。具体的にどのような制度や枠組みが実施されているのかを解説します。

国際条約とグローバル基準

児童労働撲滅のため、国際的に重要な条約や基準がいくつか設けられています。国際労働機関(ILO)では第138号条約で最低就労年齢を定め、第182号条約では最悪の形態の児童労働を定めて該当する労働を即時撤廃するよう求めています。

そして、国連が採択した持続可能な開発目標(SDGs)では、2025年までにあらゆる形態の児童労働を撤廃することを掲げています。同目標は国際社会にとって明確な行動方針となっており、政府・企業・市民断端などが連携して法整備や啓発活動、支援プログラムを進める原動力となっています。

紹介した国際的な枠組みは、子どもの権利を守るための土台となり、世界規模での取り組みを促進する重要な役割を果たしています。世界から児童労働を無くすためには、今まで以上に国と各機関が連携して協力し、児童労働が発生しないような社会を構築する必要があるでしょう。

各国政府による政策

国際的な枠組みに加えて、各国政府も児童労働の撲滅に向けて法整備や教育支援、社会保障の強化などさまざまな対策を実施しています。

アメリカ

アメリカでは児童労働を厳しく制限する公正労働基準法を定めており、労働時間や職種に年齢制限を設けており、違反者は罰則対象です。ただ州によって法令が大きく異なり、規則を緩和していく州もあれば逆に規則を強化している州もあります。

基本的には、連邦公正労働基準法(FLSA)で14歳未満の労働を禁止しています。ただし、俳優などの仕事は例外として認められています。14歳から15歳は、就学時間以外の時間であれば、職業を限定して就労が可能です。

認められている職業は、小売りやサービス業で就労時間については別途規定があります。

16歳~17歳も基本的な就労は可能ですが、食肉加工であったり自動車の運転業務、金属の加工機操作といった危険業務への就労は禁止されています。ただアメリカでも未成年の労働が増加していて、その原因としては人手不足が挙げられます。

イギリス

イギリスでは以前工場や炭鉱などで、児童労働が盛んに行われていました。労働環境も悪く、長時間労働が当たり前の環境でしたが、1833年に定めた英国工場法で児童労働を初めて規制されました。

英国工場法では9歳未満の子どもの労働が禁止され、年少者の労働時間も制限されるようになりました。

また、義務教育制度の導入により、子どもに対しては16歳まで(イングランドは18歳まで教育または職業訓練)までの義務教育が課せられており、労働よりも教育を優先する仕組みづくりが整えられています。

社会の変化に伴い、児童労働も減っていきました。さらに2016年に現代奴隷法を新たに制定し、企業に対してサプライチェーン上の強制労働・児童労働の防止と報告を義務付けています。現在のイギリスでは、義務教育中の子どもがフルタイムで就労することは禁止されています。

フィリピン

フィリピンでは政府が児童労働フリーゾーン政策を導入し、特定地域での児童労働を禁止しています。対象地域では修学支援や家族の収入向上を図る総合的な対策を実施中です。

ただフィリピンの場合は児童労働がゼロではなく、全体の20%は存在しているのが現実です。発展途上国なので、法律の整備にも時間がかかっており、いまだにゼロにはできていません。5人に1人は児童労働に従事しています。

ストリートチルドレンやスラムで育っている子どもたちは、7歳くらいから児童労働をさせられています。母親の仕事を手伝って内職をしたり、車の掃除などをして賃金を得ています。

発展途上国では児童労働の比率が高いことが大きな問題となっていますが、先進国同様独自の決まりを設けて児童労働撲滅のための取り組みを実施しています。

企業やNGO団体によるグローバルな取り組み

企業やNGO団体も児童労働撲滅に向けて、独自の取り組みを進めています。例えばある企業では製品の原材料調達やサプライチェーンにおいて、児童労働が行われていないかを客員するために監査制度を導入し、論理的な購買を実践する動きが拡大しつつあります。

一方、NGOは草の根レベルでの支援活動に力を入れており、現地に実際に赴いての教育機会の提供や家族の生計支援、地域の意識改革などを通じて子どもが働かなくても暮らしていける環境づくりを目指しています。セーブ・ザ・チルドレンやユニセフなどの国際的NGOは、各国政府や地域社会と連携して政策提言や啓発活動も積極的に展開中です。

企業とNGOが連携することで、児童労働の構造的な問題解決に向けて持続的な取り組みが可能となっています。

日本企業・NGO団体による児童労働に対する取り組み具体例

日本企業・NGO団体による児童労働に対する取り組み具体例を見ていきましょう。

特定非営利活動法人ACE

特定非営利活動法人ACEは、「子どもの搾取に反対する行動」という意味の頭文字から取られています。

1997年12月1日に設立された団体で、「世界の力を解き放つ -子どもたちに自由の力を。すべての人に変革の力を-」を団体の存在意義としています。

主な活動としては、ガーナのカカオ生産地で危険な労働を強制されている子どもたちを守る活動を行っています。児童労働を生まない社会構造をつくるために企業や政府とも協力している団体です。

昨今では日本の子どもに対するサポートも行っていて、子どもの権利を知って大切にされるようにといった活動もしています。

参考文献:ACE

ワールド・ビジョン

ワールド・ビジョンは、子どもたちの「健やかな成長」(Child Well-being)のために活動している世界約100カ国で活躍している世界でも最大級の団体です。キリスト教系の流れをくむ団体で、キリスト教の精神に基づいて活動を行っています。

子どもがしっかりと成長できるように、衛生環境や栄養、教育といった広範囲にわたってサポートしています。

物を与えるだけでは、成果が持続しないと理解している団体なので、成果に持続性を求めた活動を行っていたり、貧困の原因を理解してアプローチを行ったりといった未来へ向けた行動を行っている団体です。

参考文献:world vision

公益社団法人アムネスティ・インターナショナル日本

子どもの人権を守る活動を行っている公益社団法人アムネスティ・インターナショナル日本。子どもの権利条約を広める活動なども行っていて、その中で自動労働の問題についても言及しています。

児童労働と言っても、子どもが働くことすべてを禁止しているわけでなく、1973年に採択された「就業が認められるための最低年齢に関する条約(最低年齢条約)」と1999年に採択された「最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する条約(最悪の形態の児童労働条約)」が国際的な基準となっています。

上記の条約に抵触していないか独自の調査をしながらアムネスティでは、活動を行っています。独自調査の結果を報告書にまとめ世界中に配信して、児童労働がどのくらいありどんな仕事に従事しているかなどの啓もう活動を行います。

参考文献:アムネスティ・インターナショナル日本

meiji

チョコレートがメインの商品であるmeijiでは「笑顔で学校に通う子どもたちを増やすために。」というスローガンを掲げて、児童労働を無くすための取り組みを行っています。

具体的には、すべての調達先にて児童労働監視改善システム、または同内容のシステムを導入することで、児童労働ゼロを目指しています。

2026年までにはもっともカカオの生産数が多い、ガーナ。続けて2030年度までに他の調達先の児童労働を無くせるようにしていく目標を掲げています。

参考文献:meiji

森永

森永は、1チョコ for 1スマイルという取り組みを2008年から行っています。日本では児童労働が多く行われているガーナから、カカオを7割以上輸入しています。

消費者が森永のチョコレートを買って食べると、カカオの国(ガーナなど)への寄付になるという活動を行っています。寄付されたお金で、子どもたちはもちろんカカオ農家の支援を行います。

ガーナで適切な賃金が支払われることによって、またカカオが実ってまたチョコレートが作られます。これが1チョコ for 1スマイルです。

参考文献:森永

日本と世界の児童労働に対する支援策

児童活動に従事せざるを得ない子どもたちの人数を少しでも減らすため、日本や世界は制度を設けるだけではなく、さまざまな支援策を制定しています。ここでは具体的にどのような支援策が実施されているのかを詳しく解説します。

国際機関の活動支援

児童労働問題の解決に向けて、国際機関は多方面から支援を実施しています。国際労働機関(IOL)は、各国の政策策定を技術的に支援しつつ、児童労働禁止に関する国際条約の整備を主導してきました。

また、ILOとユニセフが共同設立した国際児童労働撲滅パートナーシップでは、政府・企業・市民社会と連携しながらSDGsの目標達成に取り組んでいます。ユニセフは教育支援や保護制度の強化を通じて、子どもが学校に通えるような社会環境の構築を目指すための取り組みを実施中です。

さらに世界銀行や国連開発計画は、貧困削減や社会保障の充実を通じて児童労働の根本的な原因に対処しています。紹介した国際機関が実施しているさまざまな支援活動は、法制度の整備と現場での支援の両面から問題可決を図るうえで重要な役割を果たしています。

日本の活動支援

日本では政府・JICA(国際協力機構)・NGO・企業が連携して「児童労働の解決に向けての活動を実施中です。政府はILO条約を批推し、国際会議での発言や資金拠出を通じて児童労働撤廃の各最適枠組みを支援しています。

JICA(国際協力機構)は、アジアやアフリカ諸国など、他と比べて児童労働に従事する子どもの比率が高い地域を中心に、教育支援や貧困撲滅プロジェクトを実施し、児童労働の予防に寄与しています。NGOは現地での調査や啓発活動を中心に、被害に遭った子どもたちへの教育帰化の提供や生活支援などを実施し、ほかの団体ではできない方面から児童労働撲滅に向けての活動を継続中です。

さらに企業も、サプライチェーンから児童労働を排除する目的で、責任ある調達方針の整備や第三者監査を導入するといった対応を進めています。多方面から連携することにより、あらゆる境遇の子どもたちに働きかけることが可能です。

児童労働とSDGsの関係性

児童労働とSDGsの関係性を見ていきましょう。

目標8「働きがいも経済成長も」

「働きがいも経済成長も」の目標の中にある細かな目標のうち「2025年までにあらゆる形態の児童労働をなくそう」ということが、掲げられていました。

現在の児童労働者の人数は約1億3800万人もいますし、その中でも有害労働に従事させられている子どもの数は、約5400万人もいます。

そのため実際には2025年中の目標達成は難しいとされています。児童労働を無くしていくためには、無償での教育であったり、国主導の支援などが必要になってくるので一朝一夕で解消できるものではなく、難しい課題として今後も目標が掲げられるでしょう。

目標4:「質の高い教育をみんなに」

「質の高い教育をみんなに」は児童労働を無くすためには欠かせない課題です。教育がうまく機能していないからこそ、知識がなく職に就けずに、周りの環境からギャングに入ってしまい犯罪に手を染めざるを得ない子どもも、貧困国にはいまだに多数います。

まずは子どもが当たり前に学校に通えるようにするのが、最も重要な課題です。経済的な事情で通えない子どもも多くいるので、子どもたちが安全安心に学校に通える仕組みづくりが期待されています。

そのためには政府が動くのが必要不可欠です。日本でも大学に行きたくても金銭的理由から、行けない学生がいるのが現状です。貸与ではなく給付型の奨学金の普及が期待されます。

児童労働のよくある質問

児童労働に関するよくある質問として、以下の5つをピックアップしました。

回答例も併せて紹介するので、児童労働について理解を深める際の参考にしてみてください。

Q1.児童労働とアルバイトの違いは?

児童労働は子どもの教育や心身のS栄町を妨げる条件下での労働を指し、国際的に問題視されています。一方、アルバイトは法律に則って行われ、学校生活や健康に悪影響がない場合にのみ認められています。例えば、日本では15歳以上で条件を満たしているならば、アルバイトをすることは合法です。

Q2.児童労働かどうかを見分けるポイントは?

仕事に従事している子どもの年齢・働く時間・仕事内容・教育を受ける機会や時間的余裕があるかなどが児童労働と判断するかの基準です。長時間労働・危険な作業・また、長い時間でなかったとしても学校に通えない状況ならば、すべて児童労働に該当する可能性があります。

たとえ業務内容が軽作業だったとしても、子どもの権利を侵害していれば児童労働に該当します。

Q3.児童労働を見かけたときの対応は?

現場で無理に介入せずに、信頼できるNGOや国際機関に情報を提供するのが適切です。例えばILOやUNISEF、日本ならば児童労働ネットワークなどが専用の相談窓口を設けています。状況によっては現地の法律や分化に対して配慮しつつ対応しなければなりません。

Q4.支援や寄付の方法は?

出どころがはっきりしない団体へ寄付すると、正しく使われない場合があります。児童K問題の解決に取り組んでいるNGOや国際機関へ直接寄付するのが効果的です。セーブ・ザ・チルドレンやUNISEFなどが教育支援や保護活動を実施しています。

定期寄付やグッズ購入での寄付も可能なので、継続的に関わることが可能です。寄付や支援をする際は、信頼できる団体かどうかを必ず確認しましょう。

Q5.消費者として児童労働問題に関わらないためにできることは?

商品を購入する際に商品表示を確認し、児童労働を排除する認証マーク(フェアトレードなど)が掲示されているか確認すれば、児童労働解決に取り組んでいる企業の商品のみを購入できます。

また、企業のホームページにアクセスし、論理的な調達方針を掲げているかをチェックしたり、サステナブルなブランドを選択することも有効です。日常使用する商品の選択が、児童労働のない社会づくりに繋がります。

まとめ

児童労働は子どもの未来を奪うだけではなく、社会全体の持続的な発展を停滞させるなど社会的影響が非常に大きい問題です。貧困・教育格差・紛争などが複雑に絡み合って発生するため、児童労働を撲滅させるには国際社会・政府・企業・個人の連携が必要不可欠です。児童労働排除に取り組んでいる企業の商品を購入するなどによって、私たち消費者も児童労働問題解決のための強力が可能です。

他人事は考えず、一人ひとりが関心を持ちつつ行動することが、児童労働のない世界を実現するためにはとても重要なのです。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS