エイズデーは、HIV/AIDSに対する正しい知識と理解を広め、偏見や差別をなくすために設けられた世界的な啓発の日です。毎年12月1日に実施されるこの日には、世界各国でライトアップやポスター掲示、イベント、コンクールなど様々な取り組みが行われます。日本でも官民が連携して、検査普及週間や啓発活動が展開されています。

かつて「怖い病気」として恐れられていたエイズも、医療の進歩により早期発見と治療でコントロールできる病気となってきました。

本記事では、エイズデーの目的や背景、日本の取り組み、正しい予防法、そして偏見をなくすために私たちができることを、わかりやすく解説していきます。

世界エイズデーとは?

エイズデーは、HIV/エイズに対する正しい知識と理解を深め、差別や偏見をなくすことを目的とした国際的な取り組みです。この日を通じて、多くの人々がHIV感染の予防法や現状を学び、世界規模での連帯を感じることができます。次に、その具体的な目的を見ていきましょう。

世界エイズデーの目的

世界エイズデーは、HIV/AIDSに対する理解と関心を高め、偏見や差別の解消、感染予防を目的として設けられた国際的な啓発の日です。1988年に世界保健機関(WHO)が制定し、現在は国連を中心に世界各国で様々な取り組みが行われています。HIV/AIDSは1980年代から世界的な公衆衛生の課題となり、多くの人命が失われました。これに対し、正しい知識を広めることで感染拡大を防ぎ、早期発見と治療によって患者のQOL(生活の質)を向上させることが求められています。

また、世界エイズデーの目的には、HIV陽性者やその家族が差別や偏見に苦しまずに暮らせる社会づくりも含まれます。偏見によって検査を避けたり、治療の機会を逃す人も多く、啓発活動は感染症対策だけでなく人権問題の解決にもつながります

エイズデーがなぜ12月1日なのか、どんな取り組みが行われているのか、などを知ることは、家族や子どもたちの健康教育にも役立ちます。レッドリボンをシンボルに、世界中で感染拡大防止と理解促進の活動が展開されています。

世界エイズデーが制定された背景

世界エイズデーは、1988年に世界保健機関(WHO)と国連エイズ合同計画(UNAIDS)によって制定されました。当時、HIV/AIDSは世界的に感染が拡大し、多くの人が命を落としていたにも関わらず、感染症への理解不足や偏見が蔓延していました。社会全体に誤った情報が広がり、患者は差別や孤立を余儀なくされる状況に置かれていました。こうした中で、HIV/AIDSに対する正しい知識の普及と感染拡大の防止を目的として、世界エイズデーが誕生しました。

制定当初は感染経路や予防策が十分に解明されていなかったため、啓発活動はまず誤解を解消することが重点とされました。やがて治療法の進歩に伴い、現在では教育やイベント、ポスター、レッドリボンを活用したライトアップなど多様な取り組みが行われています。日本でも啓発週間や検査の普及などが進められ、世界規模での意識向上が続けられています。

レッドリボンの意味

レッドリボンは、世界エイズデーにおける象徴的なシンボルです。赤いリボンはHIV/AIDSに対する連帯と支援、偏見や差別をなくす決意、そして感染者やその家族への理解を示しています。このリボンは1991年にアメリカの芸術家グループ「ビジュアル・エイズ・アーティスツ」がデザインしました。色には愛、情熱、命を表す意味が込められており、世界中でHIV/AIDSの啓発活動の際に身につけられたり掲げられたりしています。

世界エイズデーの各種イベントやライトアップでもレッドリボンは広く活用され、ポスターやコンクール作品、啓発パンフレットにも多く登場します。日本でも自治体や企業の取り組みにおいてレッドリボンは啓発の重要なアイコンとなっており、感染予防や早期検査の重要性を広める活動の一環として使われています。このシンボルが広がることで、世界中でHIV/AIDSに関する正しい知識と理解が促進され続けています。

世界エイズデーはなぜ12月1日なの?

世界エイズデーが「12月1日」に定められた理由は、エイズに関する国際的な啓発活動を早期に開始するためです。1988年、世界保健機関(WHO)が世界エイズデーを制定した際、年末は各国で祝日や行事が多く、メディアの注目を集めにくい時期でした。そこで、比較的イベントが少なく、社会的関心を集めやすい12月1日が選ばれたのです。

また、年末に向けて改めて公衆衛生の重要性を振り返る良い機会とされました。12月1日は、世界が連帯しHIV/AIDS対策を進める象徴的な日となっています。

世界エイズデーの活動内容

世界エイズデーでは、世界各地で多様な啓発活動が行われています。HIV/AIDSに対する正しい知識の普及や偏見の解消、検査促進が主な目的です。イベントとしては、講演会やシンポジウム、HIV検査の無料実施、ポスターやコンクールによる啓発作品の募集などがあります。また、レッドリボンを使ったライトアップやイルミネーション、街頭での啓発キャンペーンも広く実施されています。

日本においても、厚生労働省や自治体が中心となって「HIV/エイズ検査普及週間」を設け、誰でも気軽に検査を受けられる体制づくりが進められています。学校や地域では、性教育や感染症教育の一環としてエイズデーの取り組みが紹介されることも増えています。これらの活動を通じて、HIVは「特別な病気」ではなく、正しい知識と早期対応があれば共に生きていける疾患であることが伝えられています。

そもそもエイズとは?

HIVとエイズ(AIDS)は混同されがちですが、実は異なる段階を指す言葉です。HIVは「ヒト免疫不全ウイルス」の略で、体内に感染して免疫細胞を破壊していくウイルスそのものを意味します。一方、エイズはHIV感染が進行し、免疫力が著しく低下して様々な病気を併発しやすくなった状態を指します。

エイズとHIVの違い

HIVに感染してもすぐにエイズを発症するわけではなく、適切な治療を受けることで発症を防ぐことができます。HIVとの違いや感染の仕組み、症状の進行など、基本的な知識を整理することが正しい理解への第一歩となります。まずは、エイズとHIVの違いから確認していきましょう。

| 項目 | HIV(ヒト免疫不全ウイルス) | エイズ(後天性免疫不全症候群) |

|---|---|---|

| 定義 | 免疫細胞に感染し、免疫力を低下させるウイルス | HIV感染により免疫力が著しく低下した状態 |

| 原因 | ウイルス感染(HIV) | HIV感染が進行し免疫機能が著しく低下した結果 |

| 感染経路 | 性行為、血液感染、母子感染など | ※エイズは感染しない(HIVが原因) |

| 感染後の経過 | 初期:軽い風邪様症状、次に無症候期(数年〜10年以上) | 免疫力低下により日和見感染やがんが発症 |

| 主な症状 | 初期は無症状または発熱・発疹など | 肺炎、カポジ肉腫、脳炎、体重減少など重篤な症状 |

| 検査方法 | HIV抗原抗体検査(血液) | HIV感染後の免疫状態・合併症で診断 |

| 検査の受け方 | 保健所や医療機関で匿名・無料で可能 | HIV感染後、医師の診断でエイズ発症か判断 |

| 治療法 | 抗レトロウイルス療法(ART)でウイルス増殖抑制 | ART継続でエイズ発症を予防・進行抑制可能 |

| 発症の予防 | 適切な治療と定期検査 | ARTによりエイズへの進行を防止 |

| 感染予防 | コンドーム使用、PrEP/PEP、安全な注射 | ―(エイズ自体は予防ではなく治療対象) |

| 日常での感染 | 握手・ハグ・同じ食器では感染しない | 同上(HIVが原因であり日常接触では感染しない) |

HIVの感染経路

HIV(ヒト免疫不全ウイルス)は、主に体液を通じて感染します。感染経路として最も多いのは性行為によるもので、血液や精液、膣分泌液を介してウイルスが体内に入ります。また、HIVに汚染された注射器や針の共有による血液感染もあります。輸血や臓器移植による感染は、現在の日本では厳重な検査体制によりほぼ発生していません。

さらに、HIV陽性の母親から子どもへの母子感染も感染経路の一つですが、妊娠中の適切な治療によりリスクは大きく低下します。HIVは空気感染や日常の接触(握手、ハグ、同じ食器の使用など)では感染しないため、誤解を避ける正しい知識が重要です。

HIV・エイズの病期・症状の経過

HIVに感染しても、すぐにエイズ(AIDS)を発症するわけではありません。感染初期は無症状のことが多く、数週間後にインフルエンザに似た軽い症状が現れる場合もあります。その後は「無症候期」と呼ばれる期間に入り、体内でHIVが静かに免疫細胞を破壊し続けます。この期間は数年から10年以上続くこともあります。

免疫力が低下すると「日和見感染」や悪性腫瘍などが出現し、エイズを発症します。

エイズの段階では、肺炎、がん、神経障害など深刻な症状が現れますが、現在は早期発見と治療でエイズ発症を防ぐことが可能になっています。

診断・検査方法

HIV感染の診断には、主に血液検査が用いられます。感染の有無を調べるために、HIV抗体や抗原を検出する検査(第4世代抗原抗体検査)が一般的です。この検査は感染から約2〜4週間で高い精度で判定可能です。陽性となった場合は、確認検査を行い確定診断が下されます。

日本では保健所や医療機関で匿名・無料でHIV検査を受けられる体制が整備されています。また、HIV/エイズ検査普及週間などの取り組みで検査機会が広がっており、早期発見・早期治療に繋がっています。症状が出る前でも検査は重要です。

治療・予防

HIV感染の治療は、現在「抗レトロウイルス療法(ART)」が標準となっています。複数の薬剤を組み合わせてウイルスの増殖を抑え、免疫力を維持することが可能です。適切な治療を継続すれば、HIVは慢性疾患としてコントロールでき、エイズ発症のリスクも大幅に低下します。また、予防にはコンドームの使用が非常に重要です。

さらに、曝露前予防(PrEP)や曝露後予防(PEP)といった薬剤による予防法も普及しつつあります。日常生活では、血液との接触を避けることや、安全な注射器の使用が予防に役立ちます。

正しい知識を持つことが感染防止の第一歩です。

エイズの死亡率

かつてHIV感染はエイズ(AIDS)発症後に高い死亡率を示していましたが、現在は治療の進歩により大きく状況が改善されています。抗レトロウイルス療法(ART)の普及により、HIV陽性者でも適切な治療を継続すればエイズを発症せず、平均寿命も健常者とほぼ変わらない水準に近づいています。

ただし、世界全体でみると治療を受けられない地域もあり、2023年の世界エイズデー時点では年間約63万人がエイズ関連疾患で亡くなっています。日本では早期診断と治療体制の整備が進んでおり、死亡例は減少していますが、引き続き検査と正しい知識の普及が重要です。

参考:ファクトシート 2024 2023 年世界のエイズの状況

世界と日本のエイズ発症率・死亡率推移

画像引用元:グラフで見る世界のHIV/AIDS

エイズは、HIVウイルスが体内の免疫機能を破壊し、さまざまな感染症や合併症を引き起こす病気です。

その発症や死亡率は、世界全体でみると減少傾向にありますが、地域差が依然として大きく、日本も例外ではありません。

特に日本では、HIVに感染していることに気付かず、エイズを発症して初めて受診する例が多く報告されています。

この章では、世界と日本における発症率と死亡率の動向を、公的なデータに基づいて詳しくご紹介します。

世界のエイズ発症率・死亡率推移

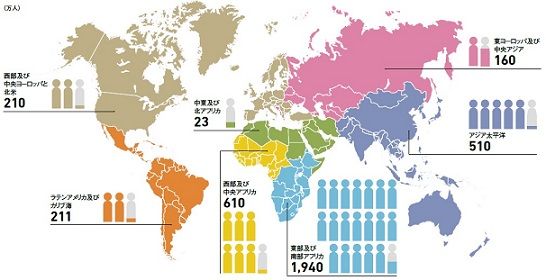

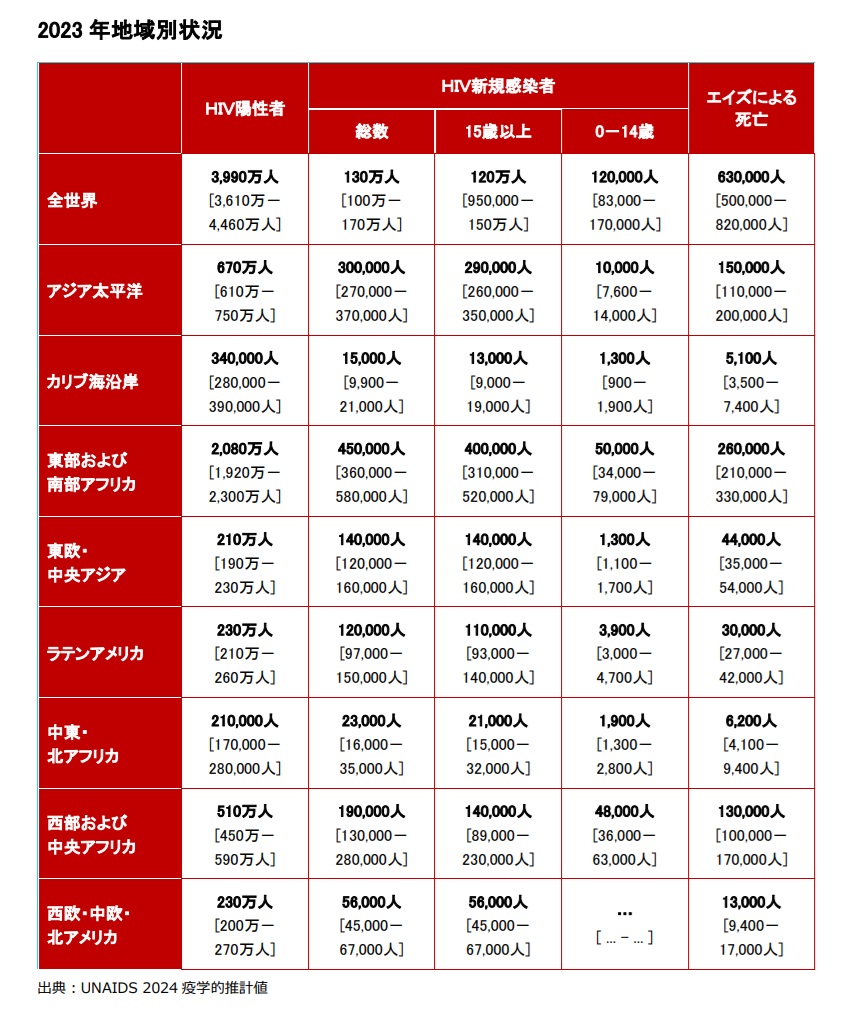

画像引用元:国連合同エイズ計画(UNAIDS)

国連合同エイズ計画(UNAIDS)の最新データによれば、2023年時点で世界のHIV感染者数は約3,900万人にのぼり、年間の新規感染者は130万人と報告されています。

また、同年にエイズ関連で死亡した人はおよそ63万人でした。

とくに深刻なのはサハラ以南アフリカ地域で、世界のHIV陽性者の過半数がこの地域に集中しています。

ただし、2004年をピークとして死亡者数は減少傾向にあり、20年でおよそ半減しました。

これは、抗レトロウイルス薬(ART)の普及と治療開始の早期化が要因とされています。

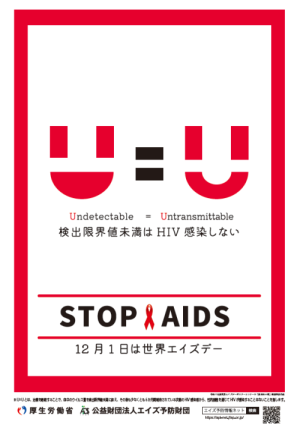

さらに、「U=U(Undetectable=Untransmittable)」の概念が広まり、ウイルス量が検出限界以下であれば他者への感染リスクが極めて低いとされています。

また、母子感染の予防も進展しています。ユニセフの報告によると、妊婦の治療徹底によって母子感染率を2%未満に抑えた国も存在しています。

このように、世界では啓発活動と医療支援の両輪が着実な成果を上げています。

日本のエイズ発症率・死亡率推移

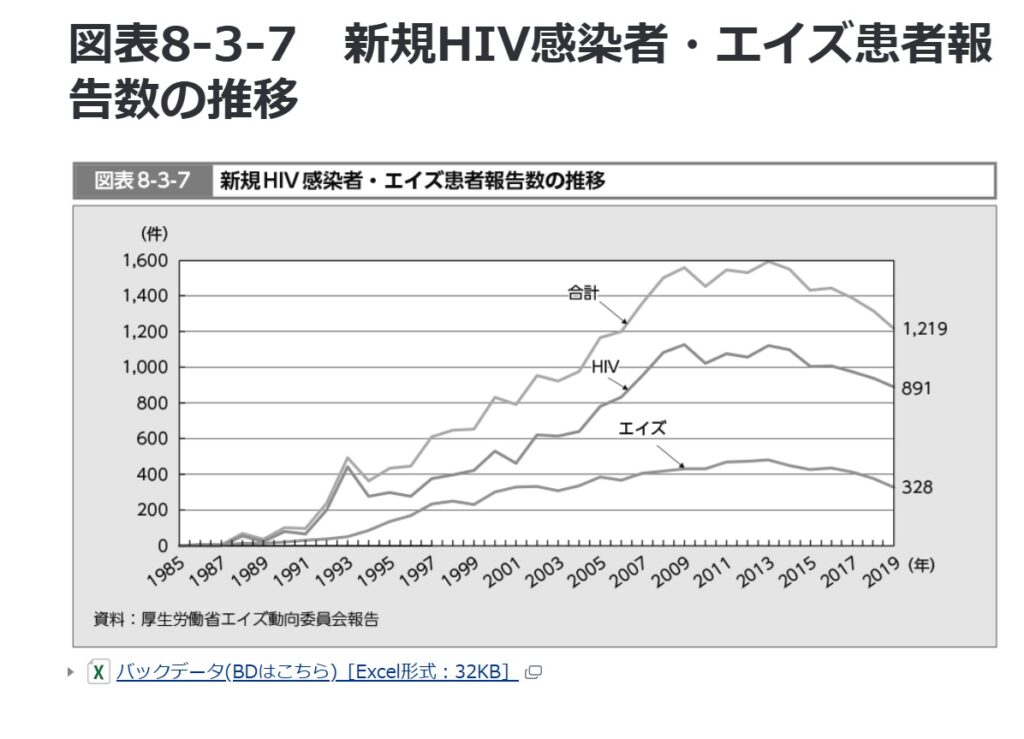

画像引用元:新規HIV感染者・エイズ患者報告数の推移

日本国内では、HIV感染者およびエイズ患者の報告数が長年にわたり一定の水準で推移しています。

厚生労働省エイズ動向委員会の報告によると、2023年には新規HIV感染者が865人、エイズ発症者が273人とされています。

これは過去数年間と同様に、ほぼ横ばいの傾向を保っています。

特徴的なのは、HIV感染に気付かないままエイズを発症して初めて受診するケースが多いという現実です。

HIVは感染しても長期間にわたり自覚症状がないため、早期検査を受けないと感染の発見が遅れてしまいます。

その結果、エイズとして発症した段階で初めて感染が判明する事例が少なくありません。

また、性感染症の増加や重複感染のリスクも課題となっており、特に若年層においては性に関する正確な知識の普及が十分とはいえない状況です。

このような背景から、検査体制の拡充や啓発活動の継続が強く求められています。

自治体や保健所では、無料かつ匿名で受けられるHIV検査を推進しており、年末の世界エイズデー(12月1日)前後には出張検査や休日検査も実施されています。

下図は、日本における新規HIV感染者およびエイズ患者の年間報告数の推移を示しています。

HIV感染者数は2008年前後にピークを迎え、以降はやや減少傾向にありますが、依然として一定数の報告が続いています。

エイズ患者の報告数は緩やかな上下を繰り返しながらも、ほぼ安定した水準で推移しています。

HIV・エイズの予防方法

エイズは予防が可能な感染症です。正しい知識を持つことで、感染リスクを大きく減らすことができます。ここでは、日常生活の中で取り組める具体的な予防方法について詳しく解説していきます。家族や身近な人を守るためにも、基本的な予防策を知っておきましょう。

コンドームの正しい使用方法

コンドームはHIVをはじめとする性感染症の予防に非常に効果的です。使用する際は、使用期限を確認し、パッケージを丁寧に開けます。装着前に空気を抜きながら先端をつまみ、陰茎が勃起してから根元までしっかり装着します。

使用後はすぐに外し、中身が漏れないよう口を縛って廃棄します。正しい使用を守ることが、感染リスクの低減につながります。

血液に直接触れない

HIVは血液を介して感染するため、他人の血液に直接触れないことが重要です。怪我や出血時には使い捨て手袋を使用し、出血箇所の処理後は手洗いを徹底しましょう。針刺し事故や注射器の共有は厳禁です。

医療現場だけでなく、日常生活でも万が一の出血時には慎重な対応が感染予防に繋がります。

母乳をさけミルクで育てる

HIVに感染している母親が母乳を通じて赤ちゃんに感染させるリスクがあります。そのため、HIV感染が確認されている場合は、母乳育児ではなくミルクを使用することが推奨されます。粉ミルクを使うことで母子感染のリスクを大幅に減らせます。医師と相談し、適切な育児方法を選択することが大切です。

HIV/エイズに関する日本の自治体や団体の取り組み事例

日本でも、HIV/エイズの理解を深め、感染予防につなげるさまざまな取り組みが行われています。ここからは、イベントや検査普及など、実際に実施されてきた具体的な事例をご紹介します。

ストップエイズ!HIV検査の取り組み

日本政府の取り組みとして「ストップエイズ!」を掲げたHIV検査の普及活動が各地で行われています。

保健所や医療機関の窓口、ポスター、Webサイト、SNSなどを通じて無料検査の案内が発信され、検査への心理的ハードルを下げる工夫がされています。エイズデーに関連する重要な啓発活動の一環です。

ぷれいす東京

ぷれいす東京は1994年に設立されたHIV/エイズとともに生きる人たちが、ありのままに生きられる環境(コミュニティ)を創り出すこと目指した団体です。

直接的な支援はもちろん、啓発や予防も行っています。相談も受けつけていますし、ぷれいすトークと呼ばれるテーマごとに講師を招いた講座も開催して啓発活動にも、力を入れています。

基本的に口座は、オンライン開催なので参加しやすい点も人気を集めています。

また陽性者だけでなく、陽性者の家族やパートナーに対するページも設けられていて、相談できる窓口が設置されています。

参考文献:ぷれいす東京

akta

aktaは、東京都新宿区にあるコミュニティセンターです。月火水と年末年始以外は営業しています。

aktaでは、エイズに関する様々な情報を入手出来たり、お茶を飲んだりスマホの充電ができたりといろんなことができる施設です。

作業をしたりトイレを借りるのでもOKという敷居の低さから、利用しやすいと評判の施設です。HIV/AIDSに関することにも精通していて、検査や予防、医療やサポートの情報を入手できるため不安な時に頼りにできます。

スタッフもいるので、初めていく人でも安心して訪れることができると評判です。

参考文献:akta

世界のHIV/エイズに対する取り組み事例

世界のHIV/エイズに対する取り組み事例をご紹介します。

レッドリボン

レッドリボンは世界エイズデーといった取り組みの世界的なシンボルです。レッドリボンの取り組みが始まったのは、1980年代終わり頃のアメリカでした。

ニューヨークのアーティストたちが、エイズに倒れ死亡することが増えていたのです。そういった人たちに対する追悼と、理解や支援を示すためにレッドリボンをシンボルとした取り組みが行われるようになりました。

国境を越えて世界的な活動となって、UNAIDS(国連合同エイズ計画)のマークにもシンボルとして採用されています。

12月1日をエイズデーとして、世界各国で様々な啓発活動や支援・理解のための取り組みが行われています。

参考文献:厚生労働省

世界エイズ研究予防財団

世界エイズ研究予防財団は、エイズの発見者であるリュック・モンタニエ博士とエイズ発見当時のユネスコ総裁であるフェデリコ・マイヨール氏によって、作られた財団です。

本部はパリにあり、予防はもちろん、世界的なエイズの研究などを行っています。

主な活動としては、WHOと協力して医療インフラの整備を行ったり、カメルーンやリビアなどでの第2、第3のセンターの設立などが挙げられます。

1998年にはアジアにも拠点をとの、博士の強い希望で日本事務所も立ち上げられています。エイズの予防講演であったりシンポジウムを開催したりと、海外ではもちろん日本でも活動を行っています。

参考文献:世界エイズ研究予防財団

HIV/エイズの蔓延防止・予防のための日本企業の取り組み具体例

多くの日本企業が、HIV/エイズの蔓延防止や予防に向けて積極的に活動しています。ここでは、医薬品、啓発活動、教育支援など、企業ならではの具体的な取り組みをご紹介します。

武田薬品工業株式会社

武田薬品工業株式会社は、日本を代表する製薬企業としてHIV/エイズの蔓延防止に積極的に取り組んでいます。抗HIV薬の研究開発や提供を通じて、感染拡大の抑制や患者の生活の質向上に貢献しています。また、社内外の啓発活動も行い、エイズデーをはじめとする啓発イベントや教育プログラムへの協力を続けています。

これらの取り組みは、日本国内のみならず、世界的なHIV対策にもつながっています。

ソニー株式会社

ソニーは、映像技術と社員ボランティア力を活かし、アフリカ・ガーナやカメルーンでJICAやUNDPと連携して「パブリックビューイング」形式の啓発イベントを実施しました。ワールドカップ中に200インチスクリーンで試合を上映し、ハーフタイムにはHIV/エイズのクイズや劇、カウンセリング・検査を提供。検査受診者は通常の約3倍、3,000人超に増加する成果を得ています。

ソニーの技術とCSR部門の協働によって、参加者は約1万9,000人に上り、機材は現地に寄贈され継続利用されています。官民連携による効果的な啓発モデルとして注目されました。

参考:ソニー株式会社 | サポーター宣言 グローバル人材・CSR・BOPビジネスの可能性 – JICA海外協力隊

オカモト株式会社

オカモト株式会社は、主力製品であるコンドームの開発・普及を通じて、性感染症対策の啓発活動を積極的に展開。正しい避妊具の使用がHIV感染のリスクを大幅に減らすことを訴え、エイズデーなどのイベントにも協賛しています。日本国内はもちろん、世界規模でも啓発キャンペーンを支援し、安全な性行動の普及に努めています。

こうした企業活動は、HIV感染拡大防止に不可欠な役割を果たしています。

HIV/エイズは正しい知識が必要

HIV/エイズについては、古い情報や誤ったイメージが今も根強く残っています。正しい知識を身につけることが、感染拡大を防ぎ、偏見や差別をなくす第一歩です。ここでは、よくある誤解や、日常生活で気をつけるべき予防法について詳しく解説します。

HIV/エイズに関する誤解・偏見

HIV/エイズは長い間、多くの誤解や偏見の対象となってきました。かつては「不特定多数との性交渉をする人だけが感染する」「日常生活でもうつる」といった誤った認識が広まりました。しかし、HIVの感染は主に性的接触や血液、母子感染によるもので、握手や同じ食器の使用、咳やくしゃみなどの日常的な接触で感染することはありません。

こうした誤解が差別や偏見を助長し、HIV陽性者が適切な治療や支援を受けにくくなる原因になっています。

現在は、治療法の進歩によりHIVをコントロールしながら通常の生活を送ることが可能です。正しい知識の普及が、エイズデーの大切な目的の一つでもあります。

正しい予防法と日常生活での注意点

HIV/エイズを予防するためには、正しい知識と日常の注意が重要です。まず、性行為時のコンドーム使用が最も効果的な予防策の一つです。パートナー間でもお互いの健康状態を確認し、リスクを最小限に抑えることが求められます。また、医療行為や美容処置などで使用される注射器や針の使い回しは厳禁です。信頼できる医療機関や施設を選ぶことが大切です。

日常生活では、血液や体液に直接触れないよう注意すれば、通常の接触で感染することはありません。正しい知識を持つことで、過度な不安や偏見を防ぎつつ、安全な生活を送ることができます。エイズデーをきっかけに、家族全員で予防意識を高めましょう。

世界エイズデーや日常的に私たちにできること

12月1日の「世界エイズデー」は、ただの記念日ではありません。この日をきっかけに、HIVやエイズについて正しく知り、行動することが、私たち一人ひとりに求められています。

ここでは、日常生活でできることをいくつか紹介します。

知ること・学ぶことが第一歩

HIVやエイズに関しては、いまだに多くの誤解や偏見が存在しています。

正しい知識を持つことが、差別や無理解をなくすための第一歩です。

たとえば、HIVは「日常生活では感染しない」という事実を知っている人は、意外と少ないかもしれません。汗や涙、握手や抱擁、同じトイレや食器の使用では感染しないことが、科学的に証明されています。

学校の授業だけでなく、厚生労働省や自治体、NPO団体などが発信する情報にも目を向けてみましょう。

パートナーとの関係でもできること

HIV予防の基本は「正しい知識をもって予防策をとること」です。たとえば、性交時にコンドームを正しく使うこと、不特定多数との性的接触を控えること、そして定期的な検査を受けることです。

こういった行動は、HIVだけでなく他の性感染症から自分とパートナーを守ることにもつながります。

また、大切なのは「相手としっかり話すこと」。「一緒に検査を受けてみよう」「お互いの健康のためにできることを考えよう」といった前向きな会話ができると理想的です。

健康チェックを習慣にする

感染症に限らず、健康は日々の習慣で守ることができます。

医療機関や保健所だけでなく、自宅でできるHIV検査やその他の性感染症キットも市販されており、気軽にチェックできる環境が整っています。

エイズは「発症する前に感染に気づけるかどうか」がとても大切です。症状が出るまでに時間がかかることも多いため、無症状のうちに検査を受けておくことが予防の鍵になります。

毎年12月1日を自分の体と向き合う日とするなど、年に一度の健康習慣として取り入れてみてはいかがでしょうか。

世界エイズデーに関するよくある質問

世界エイズデーに関するよくある質問について、具体的な回答を通してより理解を深めましょう。

世界エイズデーには何をするのですか?

世界エイズデーでは、HIV/エイズの正しい知識普及や偏見解消を目的に、啓発イベントやシンポジウムが開催されます。レッドリボンを身につけ支援を表すほか、ライトアップやコンクール、活動内容ポスターの展示なども行われます。

エイスに関する世界の状況は?

世界ではHIV感染者は依然多く、特にサハラ以南アフリカでの感染拡大が深刻です。一方、世界エイズデーを中心に各国が取り組みを強化し、早期検査や治療の普及が進んでいます。差別撤廃と正しい知識の普及が重要なテーマです。

世界エイズデーは何故12月1日なのですか?

世界エイズデーが12月1日なのは、1988年にWHOが最初の記念日をこの日に設定したためです。年末の忙しさ前に関心を高め、世界的な取り組みを呼びかける意図があります。このテーマのもと、毎年多くのイベントが開催されています。

世界エイズデーの色は何色ですか?

世界エイズデーの象徴カラーはレッドリボンに由来する「赤」です。この赤はHIV/AIDSと闘う連帯、愛、情熱、支援の意思を表しています。毎年多くの建物や施設がライトアップで赤く彩られ、世界的なイベントでも使用されています。

世界エイズデーで特に注目されているものはなんですか?

世界エイズデーでは、レッドリボンを用いた啓発活動やライトアップイベントが注目されています。また、啓発ポスターやコンクールを通じた若年層への教育も重視され、HIV/AIDSへの正しい理解を広げる取り組みが世界各地で行われています。

まとめ

エイズデーは、HIV/AIDSへの理解促進と偏見解消を目的に、12月1日に世界中で行われる重要なイベントです。日本でもライトアップやポスター、コンクールなど多様な取り組みが進められています。HIVとエイズは異なるものであり、現在は早期発見と適切な治療により、重症化を防げる病気になっています。正しい知識を持つことで、感染予防や日常生活での適切な行動が可能になります。レッドリボンを通じ、差別のない社会を目指し、家族や地域でも学びを深めていくことが大切です。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS