日本における予防接種の現状は、感染症の流行や社会環境の影響を受けて、日々変化しています。ワクチンの種類や接種スケジュールが増える一方で、「どのワクチンをいつ受けるべきか」「副反応は大丈夫か」と不安を抱く人も少なくありません。特に近年は、5種混合ワクチンの導入や新型コロナワクチンの定期接種化など、制度面でも大きな変化が見られます。

本記事では、日本の予防接種の最新動向や世界との比較、年代別のスケジュール、自治体の取り組みなどを分かりやすく解説します。

日本における予防接種の現状

日本における予防接種の現状は、感染症対策の基盤として重要な役割を担っています。ここでは、最新の接種率や地域ごとの傾向など、現状を具体的なデータとともに見ていきましょう。

全国・地域別の最新接種率

厚生労働省が公表した2022年度の定期接種実施状況によると、日本における予防接種の現状は、全体として高い水準を維持しています。5種混合ワクチンやBCGなど、乳幼児期に受ける主要な定期接種の全国平均接種率はおおむね95%前後と安定しています。特に、乳児期のワクチン接種においては、多くの自治体が母子健康手帳やLINE通知などのデジタル支援を導入したことで、接種漏れを防ぐ取り組みが進んでいます。

一方で、HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチンの接種率は依然として低迷しています。厚生労働省の調査によると、キャッチアップ接種の対象となる17〜27歳の女性では全国平均で49.5%にとどまり、依然として半数に満たない状況です。

HPVワクチンの接種率には地域差もあります。山形県では67.3%と全国でも最も高い接種率を記録している一方、沖縄県では17.1%にとどまっており、約4倍もの開きがあります。この差は、自治体の啓発活動や医療機関との連携体制の違い、さらには地域ごとの意識差が影響しているとみられます。

参考:定期の予防接種実施者数|厚生労働省

参考:HPVワクチンキャッチアップ接種、17~24歳で35.0%にとどまる | m3.com

年代別の接種状況と傾向

日本における予防接種の現状を年代別に見ると、乳幼児期では高い接種率を維持している一方で、成長とともに接種率の低下やスケジュールの遅延が課題となっています。特に0〜5歳の乳幼児における定期接種は、全国的に90%台後半と非常に高い水準で推移しています。これは自治体からの案内や母子健康手帳による管理が浸透しているためと考えられます。

しかし、共働き家庭の多忙さや子どもの体調不良による延期が重なり、推奨スケジュールどおりに接種できないケースも指摘されています。特に、感染症流行時期や長期休園・休校が続いた際には、予約が先延ばしになる傾向が見られました。こうした「接種遅延」は、予防効果を十分に発揮できない要因の一つとして問題視されています。

また、学童期から思春期(6〜18歳)にかけては、DT(二種混合)や日本脳炎などの追加接種が未実施のままになっているケースが少なくありません。さらに、HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチンは、積極的勧奨が再開されたものの、対象者全体で約40%台の接種率にとどまっています。過去の報道や誤情報への不安、家庭ごとの価値観の違いが影響していると考えられます。

世界と比べた日本における予防接種の現状

日本の予防接種体制は国際的にも高水準ですが、接種率や制度には国ごとに違いがあります。

海外との比較を通して日本の現状と課題を見ていきましょう。

日本と海外の接種率・政策比較

日本では、ほとんどの子どもがHibや肺炎球菌、B型肝炎、5種混合など、主要なワクチンを公費で受けられる仕組みが整っています。自治体ごとの定期接種制度により、接種費用の負担が少なく、スケジュールも母子健康手帳で一元管理されているため、全国的に高い接種率を維持しています。これは、先進国の中でも非常に整った体制です。

しかし、この日本の「当たり前」は、世界では通用しません。世界保健機関(WHO)とユニセフの報告によると、2021年には約2,500万人の子どもが必要なワクチンを1回も接種できていません。そのうち、年間およそ150万人の子どもが、本来ならワクチンで防げたはずの感染症によって命を落としています。こうしたワクチン未接種の子どもたちは、主に開発途上国や紛争地域に集中しています。医療インフラの不足、冷蔵設備の欠如、政治的混乱、貧困などが重なり、接種の機会が奪われています。

日本は安定した医療体制と行政支援によって、世界的に見ても非常に恵まれた環境にあるといえるのです。

参考:Vaccination and Immunization Statistics – UNICEF DATA

国際的なワクチン普及と日本の現状

世界では、WHO(世界保健機関)が中心となって「Universal Immunization Program(UIP)」などの国際的な取り組みを進めています。これにより、2023年時点でDPT3(三種混合ワクチン3回接種)の世界平均接種率は約86%に達しました。アフリカや南アジアなどの地域でも、国際支援や物流改善によって、予防接種の普及が着実に進んでいます。

一方、日本における予防接種の現状を見ると、DPT3の接種率は90%以上と、世界平均を上回る非常に高い水準を維持しています。自治体による公費負担や母子健康手帳を通じた接種管理など、国内の制度的な整備が大きく貢献しています。ただし、日本はワクチンの原材料や製造過程の一部を海外に依存しており、輸入供給の不安定さという課題も抱えています。特にパンデミックや国際紛争などの非常時には、供給網の途絶が予防接種体制に影響を及ぼす可能性があります。

日本国内でのワクチン自給率向上や生産体制強化が求められています。

参考:2023年、世界の小児予防接種レベルは停滞 | 公益社団法人 日本WHO協会

日本における予防接種の現状から見る受けられるワクチンの種類

日本では年齢や目的に応じて多くのワクチンを受けることができます。ここでは、代表的なワクチンの種類やそれぞれの特徴について詳しく解説します。

主な予防接種の種類

主な予防接種には、感染症の重症化を防ぐ重要な効果があります。れぞれのワクチンの特徴や目的を順に見ていきましょう。

5種混合ワクチン

5種混合ワクチンは、ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ感染症の5つを同時に予防できるワクチンです。生後2か月から接種を開始し、通常は初回3回と追加1回の合計4回のスケジュールで実施されます。これにより、乳幼児が重症化しやすい感染症を早期に防ぐことができます。

従来は4種混合ワクチン(DPT-IPV)とHibワクチンを別々に接種していましたが、5種混合ワクチンの導入により一度で接種できるようになりました。注射回数の減少やスケジュールの簡略化といった利点があり、保護者や医療機関双方の負担が軽減されています。

この5種混合ワクチンは、2025年から全国で本格導入されています。すでに4種混合ワクチンを接種中の子どもについても、接種途中で5種混合に切り替えることが可能ですが、その場合はかかりつけ医と相談のうえで進めることが推奨されています。

肺炎球菌ワクチン

肺炎球菌ワクチンは、肺炎や髄膜炎など、肺炎球菌によって引き起こされる重い感染症を予防するためのワクチンです。主に乳幼児と65歳以上の高齢者が接種対象で、重症化を防ぐ効果が期待されています。

特に高齢者向けの肺炎球菌ワクチンは、令和6年度(2024年4月)から定期接種制度が改訂されました。これにより、定期接種の対象者は「65歳の方(66歳の誕生日の前日まで)」および「60~65歳未満で日常生活に著しい制限のある基礎疾患を持つ方」に限定されました。以前より対象が縮小された点が特徴で、今後は任意接種として継続する高齢者も増えるとみられます。

HPVワクチン

HPVワクチンは、ヒトパピローマウイルス(HPV)による子宮頸がんなどの発症を防ぐためのワクチンです。

主に中高生の女子が対象で、性行為開始前に接種することで最も高い予防効果が得られます。現在は9価ワクチンも導入され、より多くの型に対応しています。

インフルエンザワクチン

インフルエンザワクチンは、毎年流行する季節性インフルエンザの発症や重症化を予防するためのワクチンです。特に高齢者や小児、基礎疾患をもつ人では重症化リスクが高いため、接種が強く推奨されています。

毎年ウイルスの型が変化するため、流行前の秋に最新株のワクチンを接種することが重要です。

日本脳炎ワクチン

日本脳炎ワクチンは、蚊が媒介する日本脳炎ウイルスによる重い脳炎を予防するためのワクチンです。主に小児期に定期接種として4回行われ、重症化を防ぐ重要な予防接種のひとつです。

なお、平成7年4月2日〜平成19年4月1日生まれの未接種者には、公費での接種機会が引き続き提供されています。

帯状疱疹ワクチン

帯状疱疹ワクチンは、水ぼうそうの原因となるウイルスが再活性化して起こる帯状疱疹を予防するワクチンです。50歳以上を対象に接種が推奨されており、発症や重症化、神経痛のリスクを大幅に減らすことができます。2025年からは自治体による公費助成が広がり、定期接種化の動きも進んでいます。

定期接種と任意接種

日本の予防接種は「定期接種」と「任意接種」に分けられます。定期接種は予防接種法に基づき、国が推奨・努力義務として定めているもので、公費によって原則無料で受けられます。対象となる主なワクチンには、Hib(ヒブ)、小児用肺炎球菌、B型肝炎、DPT-IPVまたはDPT-IPV-Hib(5種混合)、MR(麻しん・風しん混合)、水痘、日本脳炎、HPV(子宮頸がん予防)などがあります。

一方の任意接種は、個人の判断で受けるワクチンで、基本的には自己負担が必要です。ただし、ロタウイルス、おたふくかぜ、成人用肺炎球菌、帯状疱疹ワクチンなどは自治体によって費用助成制度が設けられている場合もあります。助成の有無や対象年齢は自治体ごとに異なるため、最新の情報は必ずお住まいの自治体の公式ウェブサイトで確認しておきましょう。

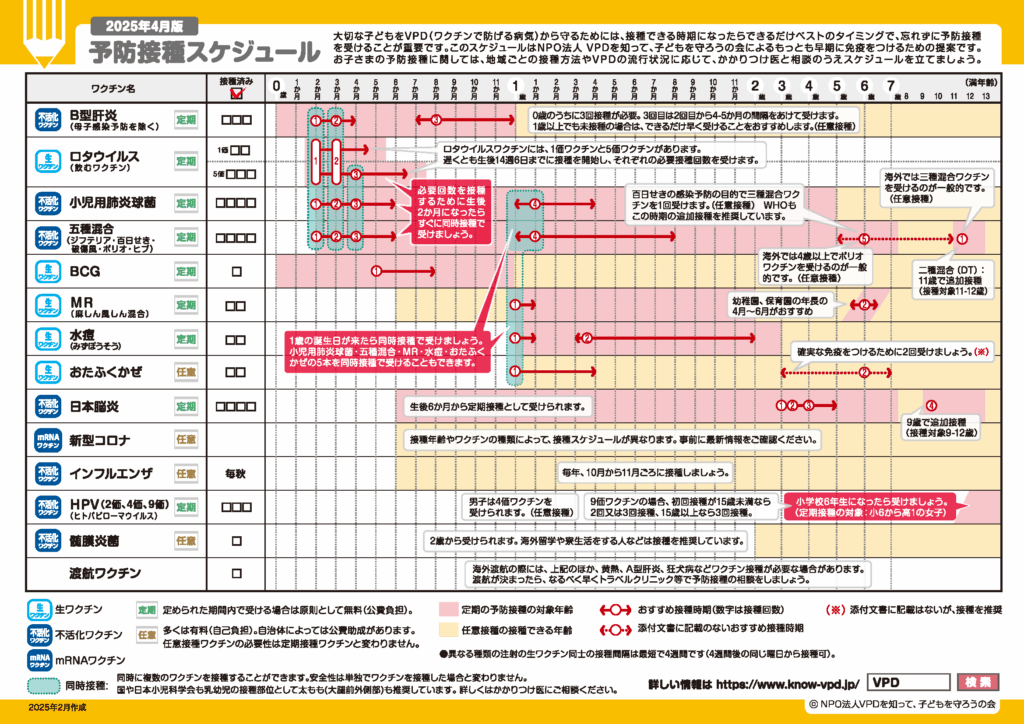

日本における予防接種の現状のスケジュール

予防接種のスケジュールは年齢や対象疾患によって異なります。ここでは、乳幼児から高齢者まで、各年代で受けるべき接種内容を整理して紹介します。

乳幼児(0~6歳)

生後2か月頃から予防接種が本格的に始まり、感染症に対する免疫を早期に獲得することが目的です。

以下に標準的なスケジュールをまとめました。実際の接種時期は自治体や医師の判断により前後する場合があります。母子手帳や自治体の案内を参考に、接種の間隔や順序を確認して進めましょう。

| 月齢・年齢 | ワクチンの種類 | 接種回数 | 備考・目的 |

|---|---|---|---|

| 生後2か月 | 五種混合(DPT-IPV-Hib) | 1回目 | 百日咳・破傷風・ポリオ・Hib感染症の予防 |

| 小児用肺炎球菌 | 1回目 | 肺炎・髄膜炎の予防 | |

| B型肝炎 | 1回目 | B型肝炎ウイルス感染の予防 | |

| ロタウイルス | 1回目 | 胃腸炎の予防(任意・経口) | |

| 生後3か月 | 五種混合 | 2回目 | |

| 小児用肺炎球菌 | 2回目 | ||

| B型肝炎 | 2回目 | ||

| ロタウイルス | 2回目 | 2回または3回接種(ワクチン種類による) | |

| 生後4か月 | 五種混合 | 3回目 | |

| 小児用肺炎球菌 | 3回目 | ||

| 生後6か月 | B型肝炎 | 3回目 | 最終接種(生後11か月まで) |

| インフルエンザ | 1回目・2回目 | 毎年接種推奨(任意) | |

| 生後7〜8か月 | BCG(結核) | 1回 | 結核予防(1歳未満で接種) |

| 1歳 | MR(麻しん・風しん混合) | 1回目 | |

| 水痘(みずぼうそう) | 1回目 | ||

| おたふくかぜ | 1回目 | 任意(流行性耳下腺炎予防) | |

| 小児用肺炎球菌 | 追加(4回目) | ||

| 五種混合 | 追加(4回目) | ||

| 1歳半 | 日本脳炎 | 1回目 | 蚊による感染症予防 |

| 日本脳炎 | 2回目 | 1回目から1~4週間後 | |

| 3歳〜4歳 | インフルエンザ | 毎年1〜2回 | 任意(流行期前に接種) |

| 3歳〜4歳 | おたふくかぜ | 2回目 | 任意(1回目から数年後) |

| 3歳〜4歳 | 水痘 | 2回目 | |

| 4歳〜6歳 | MR(麻しん・風しん混合) | 2回目 | 小学校入学前までに |

| 日本脳炎 | 追加(3回目・4回目) | 小学校就学前に完了 | |

| 五種混合(DPT-IPV) | 追加(5回目) | 小学校入学前に免疫強化 |

学童期・思春期(7~18歳)

学童期や思春期は、乳幼児期に得た免疫を維持・強化する重要な時期です。特にHPVワクチンや日本脳炎ワクチンなどは接種漏れがないよう注意が必要です。

自治体や学校からの案内を確認し、適切なタイミングで受けるようにしましょう。

| 年齢 | ワクチンの種類 | 接種回数 | 備考・目的 |

|---|---|---|---|

| 年齢 | ワクチンの種類 | 接種回数 | 備考・目的 |

| 小学校入学前(5~6歳) | MR(麻しん・風しん混合) | 2回目 | 小学校入学前に完了 |

| 日本脳炎 | 追加(3・4回目) | 免疫の維持を目的とした接種 | |

| 五種混合(DPT-IPV) | 追加(5回目) | 百日咳などの再感染防止 | |

| 小学校高学年~中学生 | インフルエンザ | 毎年1~2回 | 流行期前に推奨(任意) |

| 中学1年生 | HPVワクチン | 2〜3回 | 子宮頸がん・関連疾患の予防 |

| 中学1年生~高校生 | 日本脳炎(未完了者) | 補完接種 | 平成7年4月2日~19年4月1日生まれ対象に公費助成あり |

| 高校生 | インフルエンザ | 毎年1~2回 | 任意(感染拡大防止目的) |

成人(19~64歳)

成人期は生活環境や職業で感染リスクが変化するため、必要なワクチンを見直す時期です。特に医療従事者や妊娠を希望する人は、接種状況を確認しておくことが大切です。

| ワクチンの種類 | 備考・目的 |

|---|---|

| 麻しん・風しん(MRワクチン)追加接種 | 特に未接種者・妊娠希望者・医療従事者に推奨 |

| B型肝炎ワクチン | 医療関係者や感染リスクのある職業の人に推奨 |

| 破傷風トキソイド | 10年ごとの追加接種で免疫維持 |

| インフルエンザワクチン | 毎年1回、流行前(10〜12月)に接種推奨 |

| 子宮頸がん(HPV)ワクチン | キャッチアップ接種の対象(〜1997年度生まれ女性) |

高齢者(65歳~)

高齢者は免疫力が低下し、重症化リスクが高いため、定期接種・任意接種を適切に受けることが重要です。特に肺炎球菌とインフルエンザの併用接種は、感染予防に大きな効果があります。

| ワクチンの種類 | 備考・目的 |

|---|---|

| 高齢者肺炎球菌ワクチン | 65歳で1回(以降は5年おきに任意接種) |

| インフルエンザワクチン | 毎年秋〜冬に1回 |

| 帯状疱疹ワクチン | 50歳以上で2回(自治体助成ありの場合も) |

| 新型コロナワクチン | 自治体の方針により追加接種 |

日本における予防接種の現状の流行感染症への対応

感染症の流行状況は年ごとに変化しており、予防接種の対応も進化しています。最新の流行傾向や追加接種の動きをみていきましょう。

追加・早期接種が推奨されている予防接種の最新動向

感染拡大を防ぐため、百日咳ワクチン、麻しん(はしか)ワクチン、インフルエンザワクチンは、特に追加接種や早期接種が推奨されています。

百日咳ワクチン

成人に対しては、TdaPワクチン(成人用ジフテリア・破傷風・百日咳混合ワクチン)の追加接種が推奨されています。特に乳幼児と接する機会が多い保護者や保育士、医療従事者は感染を広げないためにも重要です。百日咳ワクチンによる免疫は時間とともに低下し、一般的に4〜12年で効果が弱まるとされています。

そのため、小児期に定期接種を受けていても、成人期には免疫力が下がり、再感染のリスクが高まることが指摘されています。

麻しん(はしか)ワクチン

2025年の流行状況を受け、抗体価が低い方や海外渡航予定者にMRワクチンの早期接種が呼びかけられています。また、一部大学では入学時の麻しん抗体検査の義務化や接種推奨の動きも見られます。

インフルエンザワクチン

流行前(10~12月)の早期接種が推奨されています。抗体は半年~1年で低下し株も毎年変化します。乳幼児・高齢者・基礎疾患のある人は毎年の接種で重症化予防が期待できます。

流行傾向にある感染症の予防接種体制や推奨の変化

自治体や医療機関は、感染症の流行拡大に備えて接種体制の見直しを進めています。市民ホールなどに臨時会場を設けて予約枠を拡大したり、夜間や休日の接種にも対応したりする取り組みが増えています。

国や日本感染症学会、日本小児科学会は、流行期には対象年齢の拡大や接種間隔の短縮を推奨し、学校や職場での集団接種や周知活動を後押ししています。 また、コールドチェーン(低温管理体制)の強化や応援医師の派遣、巡回接種の導入などによって、より多くの人が安心して接種できる環境を整備しています。

さらに、費用や助成制度についての情報発信を強化し、公平性の確保にも力を入れています。

日本における予防接種の現状に見る課題

日本の予防接種制度は充実している一方で、接種率や情報格差などの課題も残っています。ここでは、現状で指摘されている主な問題点を整理します。

高齢者・若年層で異なる接種率の課題

高齢者ではインフルエンザワクチンの接種率が毎年40〜70%程度、高齢者肺炎球菌ワクチンは約40%前後にとどまり、伸び悩みが続いています。費用負担や情報不足が壁になっています。特に過疎地域では接種会場への移動がネックとなっているケースも多く、会場への移動支援も必要とされています。

一方、若年層は任意接種の重要性が伝わりにくいことや、学業・仕事で予約が難しいことが要因で、接種率が低くなっています。SNSの誤情報や「ワクチン有害説」といった情報が拡散されていることも、接種率の低下や遅延につながっています。継続的な周知が必要です。

参考:高齢者に接種が推奨されているワクチンを すべて受けている者は少ない

接種率低下・スケジュール遅延の現状と要因

小児定期接種では、推奨スケジュールどおりに接種が進まないケースが増えています。要因として、新型コロナ流行時の受診控えによる影響、共働き家庭での予約困難、複数回接種の煩雑さ、転居に伴う医療機関変更時の情報連携不足などが挙げられます。

こうした環境要因が接種率の低下を招き、地域ごとにばらつきを生んでいます。国や自治体によるデジタル予約システムやリマインド機能の活用が今後の課題といえます。

ワクチン忌避や情報格差の背景

ワクチン忌避や情報格差も、接種率低下の一因となっています。SNSや動画サイトの普及により、誰でも医療情報を発信できるようになった一方で、根拠のない副反応情報や誤解を招く投稿が拡散しやすくなっています。特に医療リテラシーが低い層では、こうした情報を信じて接種を控えるケースも見られます。

また、高齢者や地方在住者では、オンライン情報へのアクセス不足による「デジタルデバイド」も課題です。正確な情報に触れられないことで、予防接種の重要性を理解する機会が減り、地域・世代間での差が拡大しています。自治体や医療機関が信頼できる情報発信を継続し、わかりやすい広報を強化することが求められます。

日本における予防接種の現状を踏まえた行政・自治体による取り組み

予防接種率の向上や情報提供の充実を目指し、行政や自治体でも多様な取り組みが進められています。

接種率向上のための最新キャンペーン

日本における予防接種の現状を改善するため、行政や自治体は接種率向上に向けた多様なキャンペーンを実施しています。厚生労働省はSNS広告や動画を通じて若年層への理解促進を図っています。

自治体でも、無料クーポン配布や接種費用助成、LINE公式アカウントによるリマインド通知など、身近で参加しやすい工夫が進んでいます。

また、学校・保育園との連携による集団接種やポスター掲示など、地域単位での啓発も活発化しています。特にHPVワクチンや風しんワクチンなど、過去に接種率が低下したワクチンを対象に再接種キャンペーンを行う自治体も増えており、予防接種の理解と信頼を取り戻す動きが広がっています。

日本における予防接種の現状を受けたデジタル化

接種率の向上にむけて、行政は予防接種予約システムのデジタル化を進めています。2024年10月からは一部の自治体で小児予防接種の予診票がデジタル化され、二次元バーコードを読み取ることでスマートフォン上で予診票の入力が可能になりました。これにより、紙の記入ミス防止や受付時の待ち時間短縮が期待されています。

また、予防接種法の改正に基づき、2026年度以降には全国的なデジタル化が本格化する予定です。電子母子手帳やマイナポータルとの連携も進められています。接種履歴の一元管理を簡単に行い、接種漏れを減らすことが可能になるでしょう。

職場での集団接種や供給体制

自治体や企業が連携し、職場単位での集団接種を推進する動きも広がっています。特にインフルエンザや新型コロナウイルスワクチンでは、企業内での接種体制が整備され、従業員の接種率向上に寄与しています。また、厚生労働省は2023年度以降、ワクチンの安定供給を確保するため、製造業者や医療機関との情報共有を強化。地方自治体に対しても、医療機関への配送体制や在庫管理のデジタル化を進める方針を打ち出しています。

さらに、職域接種の経験を活かし、災害時や感染症流行期にも柔軟に対応できる接種ネットワークの構築が進められており、地域全体での予防接種体制の強化が図られています。

日本における予防接種の現状に関するよくある質問

予防接種については、制度の変更や新しいワクチンの登場により疑問を持つ人も多いでしょう。ここでは、よく寄せられる質問に分かりやすく答えます。

Q1.4種混合ワクチンが終了すると聞きましたが、どうすればいいですか?

2025年4月から、従来の4種混合ワクチン(DPT-IPV)にHibワクチンが加わった「DPT-IPV-Hib(五種混合ワクチン)」の導入が始まりました。これにより、接種回数が減り、複数のワクチンを同時に接種する必要がなくなるなど、保護者と医療機関双方の負担が軽減されます。すでに4種混合ワクチンを接種している場合でも、原則として残りの接種を5種混合ワクチンに切り替えることが可能です。

Q2.小児用肺炎球菌ワクチンや日本脳炎ワクチンの接種時期に最近変更はありましたか?

小児用肺炎球菌ワクチン(13価)については、2025年7月現在、推奨される接種時期や回数に大きな変更はありません。標準スケジュールは生後2か月から接種を開始し、初回3回と追加1回の計4回接種が基本です。一方、日本脳炎ワクチンも標準スケジュールに変更はありませんが、平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれの未接種者に対しては、公費による特例措置が引き続き実施されています。

接種のタイミングや対象者については、お住まいの自治体やかかりつけ医で最新情報を確認することが大切です。

Q3.帯状疱疹ワクチンの定期接種ですか?

2025年7月現在、帯状疱疹ワクチンは日本の予防接種法に基づく「定期接種」ではなく、「任意接種」として実施されています。接種は自己負担が基本となりますが、一部の自治体では50歳以上を対象に助成制度を設けている地域もあります。助成金額や対象年齢は自治体によって異なるため、住んでいる地域の公式ウェブサイトや保健センターの窓口で最新情報を確認することが大切です。

Q4.新型コロナワクチンの定期接種は今どうなっていますか?

2024年10月から、新型コロナワクチンは65歳以上の高齢者や基礎疾患を持つ人などを対象に「定期接種」として位置づけられました。2025年現在、全国の接種率はおよそ20%前後にとどまっており、地域によって差があります。

引き続き重症化リスクの高い高齢者を中心に、自治体が接種体制を整備しながら定期接種を継続する方針です。

Q5.ワクチンに関する誤情報やデマが広がっていますが、どう対応すればいいですか?

ワクチンに関する誤情報やデマは、SNSなどで急速に拡散する傾向があります。不確かな情報に惑わされないためには、まず厚生労働省や国立感染症研究所などの公的機関が発信する正確な情報を確認することが大切です。信頼できる医師監修の記事や自治体の公式サイトも参考になります。

情報の出どころが曖昧なものや感情的な投稿は鵜呑みにせず、複数の情報源を見比べる姿勢が重要です。

まとめ

日本における予防接種の現状は、感染症の流行や制度改正、新しいワクチンの導入などによって常に変化しています。こうした変化に対応するためには、厚生労働省や自治体が発信する最新の情報を定期的に確認することが大切です。接種のタイミングや対象年齢が更新されることもあるため、不安や疑問がある場合は、かかりつけ医や地域の保健師に相談しましょう。

予防接種は個人の健康を守るだけでなく、社会全体の感染症予防にもつながります。正しい知識を持ち、賢明な判断で自分や家族の健康を守る意識を持ち続けることが重要です。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS