チック症は、突然現れるまばたきや首振りなどがみられる神経発達症です。その症状から、本人も家族が困りごとを抱えているケースが少なくありません。

「もしかしてうちの子チック症かも?」と感じながら、原因や症状、適切な対応法を知りたい方も多いのではないでしょうか。本記事ではチック症の基礎から家庭・学校での支援、治療や対策の方法までやさしく解説し、不安や疑問を安心に変えるヒントをお届けします。

子どもの自尊感情が育つように、家族・教育現場・医療が連携しながら、正しい知識でチック症に寄り添うことが本人を支える第一歩となります。

チック症とは?

チック症とは、自分の意思とは関係なく、体が勝手に動いたり声が出てしまったりする神経発達症の一つです。本人の意識や努力で完全に抑えることは難しく、多くの場合、突発的かつ繰り返し現れるのが特徴です。

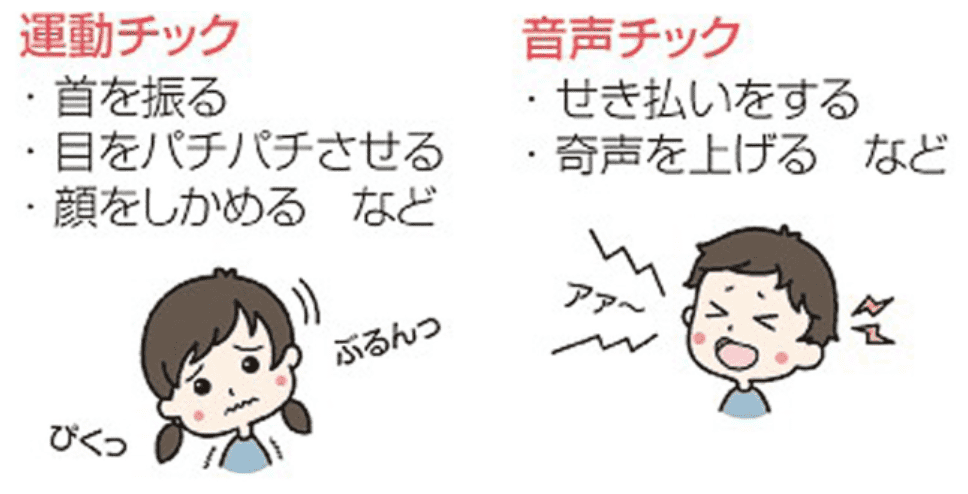

代表的な症状には、まばたきを何度も繰り返す、首を振る、肩をすくめるなどの体の動きがあり、これらは「運動チック」と呼ばれます。また、咳払いを頻繁に行う、鼻をすする、声を発するなど、音として現れる「音声チック」もあります。

これらは単独で出る場合もあれば、複数の症状が同時に現れることも少なくありません。

チック症の症状はその子どもや大人によって大きく異なり、強さや頻度も一定ではありません。一時的に表れて自然に消失するケースもあれば、幼少期から始まり長期間続くケースもあります。

短期的なストレスや環境変化により一時的に悪化することもあるため、症状の多様性を理解することが大切です。このように、チック症は「一過性の癖」ではなく、医学的に定義される神経発達症であると知ることが、正しい理解の第一歩です。

トゥレット症候群との違いと診断基準

| チック症 | トゥレット症候群 | |

|---|---|---|

| 診断基準 | 運動チックまたは音声チックのいずれか一つ以上の症状が出ている | 運動チックが2つ以上と1つ以上の音声チックが1年以上続いている |

| 症状が出る期間 | 一時的 | 1年以上 |

| 症状 | 運動チックまたは音声チックの症状が一時的にでている | 運動チックまたは音声チックの症状が1年以上続いている |

チック症とよく混同される病気に「トゥレット症候群」があります。トゥレット症候群は、より重度で慢性的なチック症と位置づけられ、診断には明確な基準があります。

具体的には、複数の運動チックと一つ以上の音声チックが両方とも見られること、これらのチック症状が1年以上にわたり続いていることが条件になります。さらに、症状の発症が18歳未満であることも診断上の重要な要素とされています。

これに対して、一般的なチック症はこれらの条件をすべて満たさない場合を指します。たとえば、運動チックだけが出ているケースや、音声チックのみが現れているケース、あるいは数カ月で症状が自然に消えるケースなどが当てはまります。

そのため、チック症とトゥレット症候群は連続性を持ちつつも、症状の数や種類、持続期間によって区別されます。

チック症の主な症状

チック症の症状は大きく「運動チック」と「音声チック」に分けられます。

運動チック

運動チックとは、体の一部が本人の意思に反して素早く繰り返し動いてしまう状態を指します。

代表的な例として、「目の周りがピクピクと動くまばたき」「急に首を振ってしまう首振り」「顔をしかめてしまう顔しかめ」「肩をすくめ続ける肩すくめ」などがあります。これらの動きは一瞬で終わることもありますが、頻繁に繰り返される点が特徴です。

また小さなものだけでなく、ジャンプしてしまったり物を手あたり次第たたいてしまったりといった大きな行動に、現れてしまう場合もあります。

音声チック

一方、音声チックは自分の意思とは無関係に声や音が出てしまう現象です。例としては、「ん、ん」と咳払いを繰り返す、「鼻をフンと鳴らす鼻鳴らし」、「あっ」や「うー」といった単純な発声が挙げられます。

さらに音声チックの一部の人の中には、意味のない単語や不適切な言葉を繰り返し口にしてしまう「汚言(おげん)」と呼ばれる症状も見られることがあります。これらの症状は一時的に現れて自然に消える場合もあれば、長期にわたって続くこともあり、個人差が大きいのが特徴です。

チック症の現状と実態

チック症は、子どもの約10~20%が経験する神経発達症ですが、症状や経過の個人差が大きいのが特徴です。次に、年齢・性別ごとの傾向や社会的背景について見ていきます。

子どもに多い?年齢・性別ごとの特徴

チック症は特に学齢期の子どもに多く見られる発達上の特徴で、発症のピークは5歳〜10歳頃に集中しています。統計によれば、小学生のおよそ10〜20%が一時的または持続的に何らかのチック症状を経験すると報告されています(日本小児神経学会より)。

まばたきや首振りといった軽度の運動チックから始まる例が多く、成長とともに症状が変化することもあります。

また、発症率には性別による差があり、男の子は女の子に比べておよそ2〜3倍ほどチック症を発症しやすいとされています。このため、学校現場でも男児を中心に相談が寄せられるケースが多い傾向にあります。

さらに、多くの子どもは思春期を迎える頃には症状が軽減したり自然に消失する場合があるものの、成人後までチック症が続く人も少なくありません。大人になった後もストレスや環境変化によって再燃することがあり、生涯にわたって支援が必要となるケースも存在します。

参考:Ⅱ.分担研究報告 1.チック症の早期アセスメント作成に関する研究 金生由紀子

参考:乳幼児期・学童期の気になるくせ 子どもにみられる習癖

近年増えている理由と社会的背景

近年、チック症の相談件数が増加している背景には、現代社会特有の要因が影響していると考えられます。特に、受験競争の激化や学校・家庭での人間関係の複雑化など、子どもも大人も多くのストレスにさらされています。

ストレスはチック症状を新たに誘発したり、既存の症状を悪化させる大きな要因とされており、環境要因が症状に強く関わることが明らかになっています。

さらに近年では、SNSや動画共有サイトの普及も無視できません。特定のチック症状を真似する「模倣行動」が一部の若者の間で拡散し、それが新たな症状のきっかけや悪化因子になっていると海外から報告されています。

こうした社会的・文化的要因も、チック症の増加や認知の広がりに影響を与えている可能性があります。

チック症の原因・きっかけは?

チック症の発症には遺伝的要因、脳内の神経伝達物質のバランス、そして日常のストレスや環境変化が複雑に関係します。以下で具体的な原因やきっかけについて詳しく解説します。

遺伝的側面

チック症の原因として、特定の遺伝子が発症に直接関与しているというよりは、遺伝的な素因や体質が関係していると考えられています。

家族内にチック症の経験者がいる場合、子どもがチック症を発症するリスクがやや高まる傾向があります。実際、親や兄弟に同様の症状がみられるケースも少なくありません。

ただし、遺伝的な要因だけでチック症が必ず遺伝するわけではなく、環境や他の要因も重なって発症に至ることが多いです。そのため、チック症は遺伝だけで決定づけられるものではなく、体質的な背景として理解しながら環境面や心理的なケアも大切です。

脳の働きも影響

チック症の発症には、脳の働きが密接に関わっているとされています。特に脳の奥に位置する大脳基底核と呼ばれる部分の機能が大きく影響を及ぼしていると考えられており、この部位の神経回路における情報伝達がうまくコントロールできないことが、チック発生の一因とされています。

さらに、神経伝達物質、特にドーパミンのバランスの乱れが起こると、本人の意思とは関係なく体が動いたり、声が出たりするチック症状が現れやすくなります。

こうした脳内の仕組みの異常は、外見からは分かりませんが、チック症と深く関係しているため、医学研究でも重要なテーマとなっています。

生活環境による影響

生活リズムの乱れは、チック症状を悪化させる大きな要因とされています。中でも、睡眠不足や夜更かしなどは、脳や体の疲労を蓄積させ、チックが強く現れる原因となりやすいです。

また、スマートフォンやタブレットの長時間利用による目の酷使や、ゲームのやりすぎによって脳が興奮した状態が続くと、体内時計や自律神経のバランスが崩れ、精神的にも緊張が高まりやすくなります。

その結果、チック症状が出やすくなったり、症状が長引いたりすることがあります。日常生活の中で規則正しい生活リズムを心がけ、過度なデジタル機器の利用を控える工夫が効果的です。

チック症の問題点と課題

チック症は症状そのものだけでなく、ADHDや強迫症などの発達障害と併存し社会的・心理的な課題を引き起こす場合があります。ここから実際の困りごとや家族の悩み、支援の重要性について解説します。

ADHDや強迫症との併存と二次障害が生じる可能性がある

チック症は、ADHD(注意欠陥・多動性障害)や強迫症(強迫性障害)と併せて発症することが少なくありません。とくにADHDを併発した場合、注意力散漫や落ち着きのなさなど、本来のチック症状に加え、学習面や集団生活で困難を感じるケースが増えます。また、周囲の誤解や不適切な対応にさらされやすく、二次的なストレスや自尊心の低下につながりやすいのも特徴です。

一方、強迫症と併存している場合には、手を何度も洗う、鍵を何度も確認するといった強迫行為が繰り返され、これらの行動がチック症状と区別されにくいことがあります。

結果的に、日常生活や社会生活への影響がより大きくなりやすく、適切な診断と対応が重要です。こうした併存症は単なる症状の重複ではなく、相互に複雑に影響し合うため、個別の症状だけでなく全体像を把握してサポートすることが大切です。

学校・職場でいじめやトラブルに発展することもある

チック症の子どもや大人は、学校や職場で様々なトラブルに直面しやすい現実があります。学校では、授業中に不意にチック症状が出ると、先生や周囲の友達の視線が気になって集中力が低下しがちです。

また、症状をからかわれたり、真似されたりすることで、いじめや孤立の原因にもなります。自分の意思でコントロールできない症状であるにもかかわらず、誤解や否定的な反応を受けやすいことも大きな悩みです。

大人になってからも、職場での会議中などに突然声が出たり、体が動いてしまったりすると、周囲の理解を得るのが難しい場面が多く、肩身の狭さや、集中力の低下、ミスの増加につながることがあります。

このような社会的困難に対しては、本人だけでなく、周囲が正確な知識を持ち理解を深めることが大切です。

家族や本人の心理的負担になる

チック症を持つ子どもやその家族は、周囲の理解不足により多くの心理的負担を抱えやすい傾向があります。特に本人は、症状が他人に見られることで恥ずかしさや不安を感じ、自己肯定感が下がることも珍しくありません。

これは「なぜ自分だけ…」という孤独感や、症状をコントロールできないことへの無力感につながります。また、家族も「しつけの問題では?」といった誤解を受けやすく、他人の目や心無い言葉に悩むことも多いです。

家庭内でも、子どもの症状に神経質になりすぎることで、悪循環を生む場合があります。大切なのは、家族も本人も無理に症状を抑え込まず、気負わず話し合い、安心できる環境を作ることです。

チック症の治療や対策

チック症の治療や対策は、薬物療法や行動療法、日常生活の工夫など、様々な方法があります。症状や個人の困りごとに合わせて、実践の参考にしてください。

チック症の治療法と薬物療法

チック症の治療は、症状が日常生活に大きな支障をきたしている場合や、本人や周囲が強い困難を感じている場合に検討されます。まず優先されるのは、心理的サポートや生活環境の調整、認知行動療法などの非薬物アプローチです。

しかし、それでも症状が重く、学習や人間関係、自尊感情などに強い影響が現れる場合は、薬物療法が選択されます。主な治療薬としては、脳内の過剰なドーパミンの働きを抑えるドーパミンD2受容体遮断薬(抗精神病薬)があり、個々の症状や副作用に配慮しながら慎重に用いられます。

また、薬物治療は医師の診察と適切なフォローのもとで進めることが大切です。

認知行動療法や心理的アプローチ

チック症の治療に有効とされる認知行動療法には、「ハビット・リバーサル・トレーニング(HRT:習慣逆転法)」という方法があります。

HRTでは、チックが出そうになったときにその兆候に気づき、チック症状とは異なる別の行動(競合反応)を意識的に行うトレーニングを重ねます。例えば、まばたきチックなら、症状が出そうになった瞬間に深呼吸をして気分転換を図るなど、置き換えの動作や意識の使い方を練習します。

また、リラクゼーション法(深呼吸、瞑想、筋弛緩など)を取り入れ、心身の緊張をほぐすことも効果的です。ストレスマネジメントでは、ストレスの原因となる場面や感情を特定し、その対処法を学ぶことで、チック症状の改善につながります。周囲からの肯定的なサポートや、成功体験の積み重ねも、本人の自信回復や症状緩和に役立ちます。

日常生活でできる対策

日常生活でできるチック症への対策は、安心して過ごせる環境づくりが基本です。家族や周囲は、チック症状を指摘せず、普段通りに温かく見守る姿勢が重要とされています。

チックが出ている本人の気持ちに寄り添い、「辛かったね」など共感する声かけを心がけることで、不必要なストレスを減らしやすくなります。十分な睡眠とバランスの良い食事、適度な運動を促すことで体調を整えることも大切です。

また、症状が強い場合には、一時的に静かな場所で休むなど、環境の調整も効果的です。学校では先生と連携をとり、必要に応じてテストや発表の際に配慮してもらうことも検討しましょう。

本人が自信を持てる経験を積み重ねられるよう、家族や周囲からの肯定的なサポートを続けることが、改善と安心感につながります。

チック症の支援と相談先

チック症には医療・福祉・教育など多様な支援体制が整っており、家族や本人が相談できる窓口や団体も充実しています。以下で専門家や支援団体から得られる具体的なサポート内容をご紹介します。

医療機関・専門家による支援

チック症の診療を受けられる主な医療機関は、小児神経科(子どもの場合)、精神科、心療内科、脳神経内科などです。これらの専門医はチック症の診断を行い、薬物療法やカウンセリングなど個々の症状や困りごとに合わせた治療計画を立ててくれます。

診察では、本人と家族の悩みや日常生活への影響も丁寧に聞き取り、最適な治療方針を提案します。

また、臨床心理士や公認心理師によるカウンセリングや心理療法(認知行動療法など)、精神保健福祉士による生活相談や社会資源の紹介も専門的な支援として受けることができます。症状が重い場合や不安が強い場合には、早めに相談し、医療機関と連携したケアを受けることが安心につながります。

学校や職場での合理的配慮と支援体制

学校は、チック症を持つ児童生徒が安心して学校生活を送れるよう、個々の状況に応じた合理的配慮を提供する義務があります。例えば、授業中にチック症状が出ても無理に止めさせたり、注意したりせず、自然な対応を心掛けます。

症状が強く出るときには別室で休憩できるスペースを確保したり、テストを別室対応にするなど、柔軟な支援方法が推奨されています。発表や朗読の際の配慮も負担軽減に役立ちます。

さらに、担任教師だけでなく、特別支援コーディネーターやスクールカウンセラー、養護教諭といった多職種が連携し、全校体制でサポートできる仕組みが大切です。このような合理的配慮の提供は、教育現場の義務として法的にも明記されています。

職場でも、本人の特性に応じた業務を任せたり、チック症について周囲の理解を得るための工夫が求められます。個人が安心して力を発揮できる社会的な配慮と環境整備が、子どもにも大人にも不可欠です。

家族・本人が利用できる相談窓口・支援団体

チック症やトゥレット症候群に悩む場合、家族や本人が頼れる多様な相談窓口や支援団体があります。まず、各自治体の保健センターや精神保健福祉センターでは、無料の電話相談や面接相談サービスを提供しており、不安や具体的な困りごとの相談に専門スタッフが対応しています。

子どもの場合には児童相談所も利用でき、学業・生活面のサポートや適切な支援先の紹介が受けられます。

大人の当事者には、地域障害者支援センター(基幹相談支援センター)などで、就労や生活全般の相談・情報提供・就労支援を受けることが可能です。また、日本トゥレット協会などの専門的な支援団体も存在し、チック症やトゥレット症候群の当事者と家族が集まる自助グループなど、同じ悩みを持つ人同士のネットワークが全国に広がっています。

チック症の方との関わり方・私たちにできること

チック症の方との関わり方・私たちにできることを見ていきましょう。

チックへの理解を高める

周囲にチック症の人がいる場合は、まずはチックへの理解を深めましょう。

チックは本人の意思で起こっているわけではなく、本人はしたくなくても出てしまうのが神経系の症状であるチック症です。

特に汚言などの音声チックは、本人が思っているから言っているわけではないという点を理解しておきましょう。

チック症の人とのかかわり方を覚えておく

チック症の人と関わるときには、チックの症状が出ているときは特に触れないのが重要です。からかうように指摘するのはもちろん、どうしたの?といった疑問も伝えないのがベストです。

チック症状については触れずに、普段と変わらない接し方をしましょう。

他にもストレスが原因となってしまっている場合も多いため、チック症の本人が無理せず過ごせるよう環境を整えてあげることも重要です。

必要に応じて専門家に相談する

家族にチック症状のある人がいる場合は、必要に応じて専門家に相談してみることも検討しましょう。

特に日常生活に影響を及ぼしてしまっている場合は、早めに相談することが重要になってきます。原因がはっきりしたり、対応が取れる場合もあります。

他にも薬物療法が効果を発揮する場合もあるので、困っていることが一つでもあるなら、早めに相談してみましょう。

チック症とSDGsの関係

チック症は、無意識に体や声を動かしてしまう症状で、瞬間的な顔のしかめや肩の動き、咳や声を出すことなどが現れます。特に子どもに多く見られ、成長とともに軽減するケースもありますが、学校や家庭での理解不足によって、本人がストレスを感じることがあります。

SDGsの理念である「誰一人取り残さない社会」を考える上で、チック症を持つ子どもへの理解と支援は欠かせません。

SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」

チック症の子どもは、授業中の動きや発声が他の子どもと違うことで、注意を受けたり孤立したりすることがあります。

SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」の観点からは、こうした子どもたちも学習の機会を平等に持てることが重要です。教員やクラスメートが症状の特性を理解し、支援や環境調整を行うことで、学びの機会を保障できます。

SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」

チック症は症状が軽度であれば経過観察で改善することもありますが、必要に応じて医療的支援や心理的ケアが求められます。SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」の観点では、医療機関と学校、地域福祉の連携が重要です。早期発見と適切なサポートで、本人が健康に過ごせる環境を整えることが、持続可能な社会の実現につながります。

SDGs目標10「人や国の不平等をなくそう」

チック症の理解が不十分だと、からかいや偏見が生まれやすく、子どもは孤立感や自己肯定感の低下を経験します。SDGs目標10「人や国の不平等をなくそう」の観点からも、症状を理由に差別されない社会をつくることが重要です。情報発信や啓発活動を通じて、周囲が正しい知識を持ち、誰もが安心して生活できる環境を整えることが求められます。

チック症の子どもは、理解と支援があれば学習や社会参加に大きな支障はありません。しかし、周囲の無理解や孤立が続くと将来的な精神的負担や社会参加の制約につながる可能性があります。SDGs全体の理念「誰一人取り残さない社会」を実現するためには、学校・医療・家庭・地域が連携し、本人が安心して成長できる包括的な支援体制が重要です。

チック症のよくある質問

チック症について、不安や疑問を抱える人は多いです。ここでは診断・再発・日常生活での注意点など、よくある質問への回答をまとめてご紹介します。

Q1.チック症は大人になってから突然発症することはありますか?

チック症は主に小児期に発症することが一般的ですが、ごくまれに大人になってから突然チック症状が現れるケースもあります。

大人の発症では、強いストレスや特定の薬剤の影響、脳の器質的な問題(外傷、腫瘍、血管障害など)など、様々な要因が関与する可能性があります。このため、気になる症状が現れた場合には、早めの専門医への相談が勧められています。

Q2.チック症の診断や検査はどのようなものが行われますか?

チック症の診断は、主に医師による問診と観察によって行われます。具体的には、チック症状の出方や頻度、持続期間などを詳しく聞き取り、日常生活への影響を確認します。

他の病気が隠れていないか確認するため、必要に応じて脳波検査やMRIなどの画像検査が行われることもあります。本人に合った適切な対応・治療方針を立てるため、問診結果が大切にされます。

Q3.チック症の症状が一時的に消えても、再発することはありますか?

チック症の症状は一時的に軽快したり消失した場合でも、再び現れることは珍しくありません。症状には「波」があり、調子の良い時期と悪い時期を繰り返すケースが多いです。

ストレスや環境変化、体調の影響で再発リスクが高まりやすい点にも注意が必要です。

Q4.チック症の症状が強くなる時期や季節はありますか?

症状の強くなる時期や季節には個人差がありますが、入学や進級、受験、転居、友人関係の変化など、環境が大きく変わるタイミングで悪化しやすい傾向があります。

こうしたストレスの多い時期に波が強まりやすく、季節の変わり目も症状に影響することがあります。普段以上にストレスや環境の変化に気を配ることが大切です。

Q5.チック症の子どもがスポーツや習い事を続けるうえで注意すべき点はありますか?

チック症のある子どもがスポーツや習い事は、ストレス解消や自己肯定感の向上などのメリットがありますが、注意も必要です。続ける際は、無理に症状を我慢させないことが重要です。

本人がやりたい活動を尊重しつつ、強いストレスやプレッシャーがかかる場面では休憩を取れる環境を整えることが大切です。競技によっては安全面の配慮も必要なので、教室や指導者に事前に相談し、十分な理解を得るサポート環境をつくると安心です。

まとめ

チック症は本人の努力だけでコントロールできるものではなく、周囲の理解と協力が不可欠な神経発達症のひとつです。環境調整やストレスを減らし、無理に止めさせず、肯定的な経験を増やすことで、子どもが自信を持って日々を過ごせます。

正しい知識を広めるとともに、医療機関や支援団体、学校などの社会資源を積極的に活用することも大切です。家族・教育現場・専門家が連携し、子どもの個性を尊重しながら安心できる環境を作ることが、本人の成長と安定につながります。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS