ディスレクシアは、人口の約8%が該当するとされる脳機能の特性による「読み書き障害」です。

日本でも近年認知が高まりつつありますが、原因や診断方法、支援体制については誤解や情報不足が残っています。本記事ではディスレクシアの基礎から日本での発症率、本人や保護者が直面する課題、実践的な支援法までを体系的に解説します。

理解と早期発見、支援体制の充実が社会的課題の解決につながることを、体験例や専門知識に基づいて紹介していきます。

ディスレクシアとは?

ディスレクシアとは、一般的に「読み書きが極端に困難になる学習障害」の一種を指します。しかしこれは単なる「文字が苦手」という話ではなく、脳の情報処理の特性に深く関係しています。

具体的には、言語を処理する脳の働きに違いがあり、文字を正しく認識して音に変換したり、音から文字に置き換えるといった作業がスムーズに行えないことが特徴です。

そのため、正しい発音やスペルの理解に時間がかかったり、文章の意味を読み解くのに人一倍努力が必要になるケースが見られます。

重要なのは、ディスレクシアは決して「努力不足」や「知能の低さ」が原因ではないという点です。知的能力や理解力には何の問題もなく、むしろ優れた才能を持つ人も多くいます。にも関わらず、読み書きの習得過程で他の子どもたちと同じ方法がうまく機能しないため、支援を受けないままでは「怠けている」と誤解されがちです。

実際に、日本でも世界でもディスレクシアについての誤解や偏見は根強く残っています。

ディスレクシアは、神経学的な要因に基づく特性であり、本人や家庭の努力だけでは克服できない部分が存在します。早期の正しい診断と理解、そして一人ひとりに合った支援があれば、子どもも大人も自分の能力を十分に発揮することが可能です。

ディスレクシアと他の学習障害との違い

ディスレクシアは他の学習障害とどう異なるのでしょうか。ディスレクシアは「文字の読み書き」に特化した困難であり、特に脳の情報処理や音韻認識の特性が深く関係しています。

| 学習障害 | 違い |

|---|---|

| ディスレクシア | 文字の認識がしにくい・読めない・書けない 文字の認知が独特 |

| ディスグラフィア(書字障害) | 文字を書くことが苦手 |

| ディスカルキュリア(計算障害) | 数字や計算、数式の処理などが苦手 |

たとえばADHDは注意力や集中力に課題が表れ、発達性協調運動障害は運動や手先の不器用さが際立ちますが、ディスレクシアは主に「読む」「書く」の作業が難しくなるのが特徴です。

聴覚的な情報処理にもハードルがあり、音の聞き分けや記憶の保持が苦手なケースも多く見られます(see the generated image above)。

これにより日本語でも漢字やひらがなの区別、文章の把握が難しくなることがあります。ディスレクシアは個別性が高く、努力不足で起こるものではありません。正しい診断を受け、適切な支援を受けることが重要です。

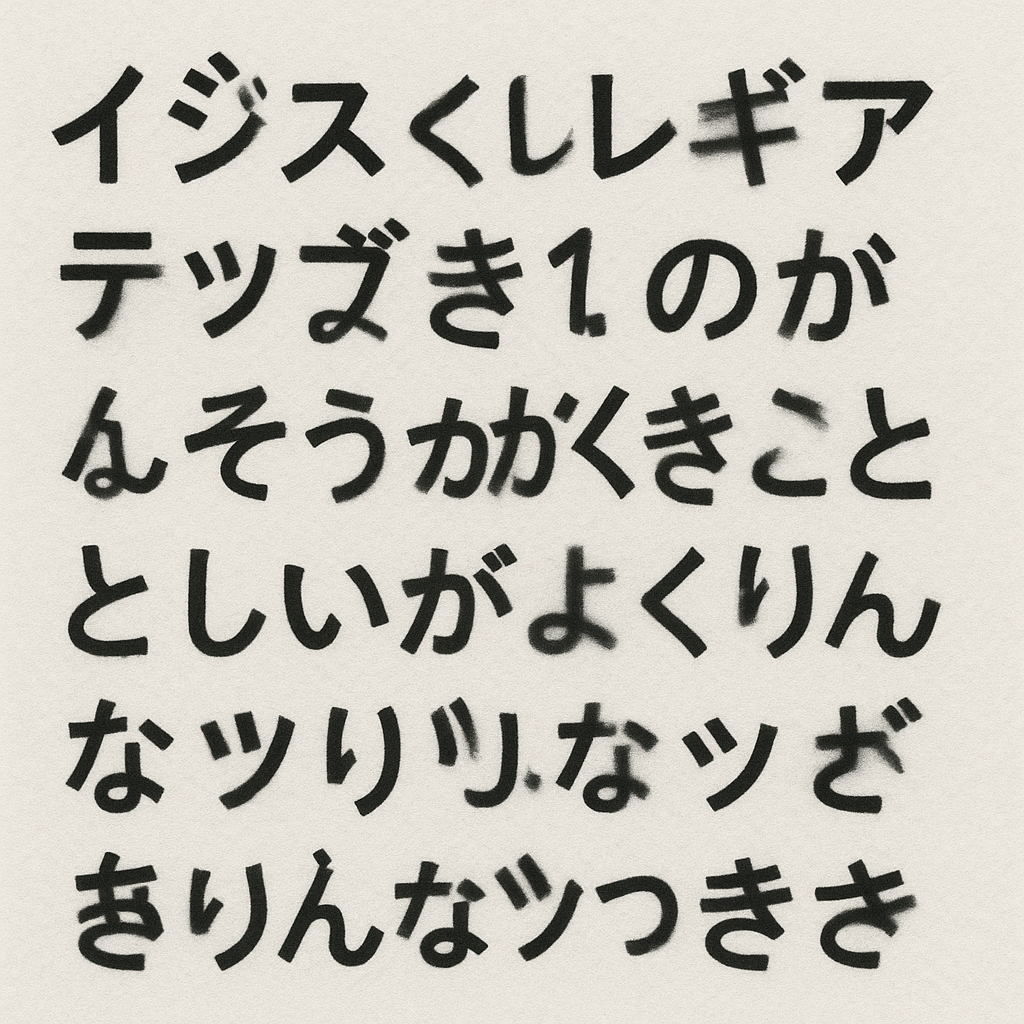

ディスレクシアの文字の見え方

ディスレクシアでは、文字の読み書きにおいて一般的な人とは異なる「見え方」や「感じ方」をすることがあります。単に「文字を読むのが遅い」ということではなく、脳の情報処理の特性に起因するため、本人の努力不足とは無関係です。

例えば、文字が入れ替わって見えたり、行を飛ばして読んでしまったり、同じ単語を何度も読み直さないと理解ができなかったりするケースが報告されています。

こうした特徴は、知的能力が低いからではなく、音声と言語を結びつける脳の処理が通常とは異なる働きをしているために生じるのです。

また、視覚的な見え方だけでなく、聴覚的な情報処理にも影響が出ることがあります。

たとえば「か」と「が」、「さ」と「ざ」といった似た音を聞き分けるのが難しく、それを文字と正確に結びつける作業に時間がかかる場合があります。

このような音韻処理の困難さは、読み書きの基盤となるため、習得の過程でつまずきやすくなるのです。その結果、文章の理解や正確な書字に遅れが出やすくなります。

ディスレクシアは一人ひとりで症状の出方が異なります。ある人は主に文字が歪んで見えるように感じ、別の人は音やリズムの識別が苦手で、読み書きに影響が出るというように多様な形で現れます。

日本と世界のディスレクシアの現状

ここからは、ディスレクシアの日本と世界における発生率と認知度の現状、そして社会にはびこる根強い誤解や偏見がどのような影響を与えているかについて解説します。

日本の発症率・認知度

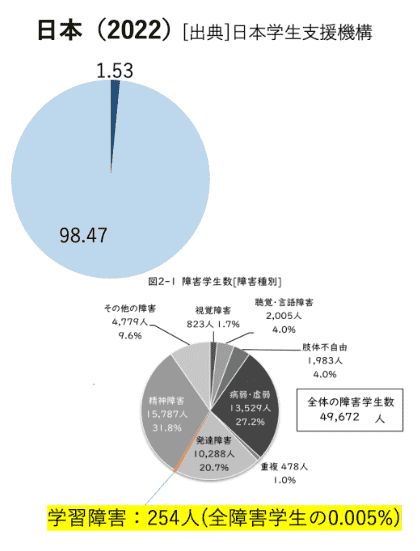

日本におけるディスレクシアの推定発症率は約8%と言われており、40人規模のクラスなら2~3人が該当する計算になります。これはADHDや自閉スペクトラム症(ASD)といった他の発達障害の認知度に比べると知名度が低く、社会でも未だ“知られていない障害”の一つです。

実際、多くの教育現場や家庭で「努力不足」と誤解されたり、「読み書きが苦手な人」としてその特性を軽視されたりする場合が多く、早期発見や適切な支援が遅れがちです。

認知度の低さによって、当事者は孤立しやすくなり、自信喪失や不登校といった二次的な問題に発展することもあります。早期発見と支援が重要であり、誰もが正しい知識を持つことが今後の課題と言えるでしょう。

参考:15人に1人 生まれつき読み書きが難しい学習障害“ディスレクシア”とは? 「勉強ができない子だと思っていた」 | 名古屋・愛知・岐阜・三重のニュース【CBC news】

参考:発達性ディスレクシアの早期発見・早期介入のための教育実践

世界の発症率・認知度

世界ではディスレクシアの発症率は国や言語によって異なりますが、特に英語圏では約10~15%と高く、10人に1人ほどの割合で見られるとされています。これは、英語のように表記と発音の対応が複雑な言語ほどディスレクシアが顕在化しやすいことが理由の一つです。

欧米諸国ではディスレクシアの認知度や支援体制が進んでいる国が多く、英国や北欧諸国では教育現場での早期発見の体制や、合理的配慮制度の充実が進んでいます。

1987年に欧州ディスレクシア協会(EDA)が設立されたことをきっかけに、法整備・社会啓発・支援団体による活動の拡充などが積極的に行われてきました。これらの国々では教育機関や公共図書館、自治体が連携した支援サービスも多く、当事者や保護者が孤立しない工夫が施されています。

こうした背景には、障害者権利条約や差別禁止法などの法制度、マスメディアによる啓発キャンペーン、著名人のカミングアウトなどが認知度を高めた要因となっています。世界のディスレクシア支援の流れは、日本でも参考にされ始めています。

ディスレクシアの原因

この章では、ディスレクシア発症のしくみや脳機能・遺伝との関係、日本語の特性が生む難しさについて解説します。

脳の構造と情報伝達

ディスレクシアの原因として最も注目されているのは、脳の構造や情報処理の特性です。特に文字の認識や音の処理に関わる脳領域、左脳の側頭葉や頭頂葉などの活動が、定型発達者とは異なることが脳科学の研究で明らかになっています。

これらの領域の働きが十分に噛み合わないことで、文字の読み書きや音声情報の変換が苦手と感じる状態が生まれるのです。

遺伝的関係

ディスレクシアには遺伝的な要素も関係しています。特定の遺伝子変異がディスレクシアのリスクを高めることがわかっており、家族の中に同様の困難を持つ人がいる場合、子どもでの発症リスクが数倍高くなることも報告されています。

実際、兄弟や親が同じような読み書きのつまずきを経験している事例は国内外で数多く存在します。

脳の特性と遺伝的な背景が重なり合うことで、ディスレクシアの原因は単一ではなく多面的であるといえます。

日本語特有の難しさ

ディスレクシアの症状や困難さは、言語によって異なる特徴を持ちます。日本語の場合、ひらがな・カタカナ・漢字と複数の表記体系があり、特に漢字は文字数が多く、形の類似や画数の複雑さ、意味の違いなどが混同しやすく苦手と感じる子が多いです。

また、ひらがなやカタカナは音と文字が一対一で対応するものの、読み書きに困難を抱える場合、文字を区別したり、書字の順番を意識することも難しくなります。

文のまとまりや分節を意識しやすい英語などに比べ、文章の始まりや要点が把握しづらく、読解や要約にも苦労する傾向があります。

さらに日本語は同音異義語や助詞など、音声の微妙な違いを理解する必要があり、聴覚的な情報処理に困難を持つ場合はますますハードルが高くなります。

ディスレクシアがもたらす課題・問題点

この章では、ディスレクシアが生む学習のつまずきや自信喪失、不登校といった心のダメージ、そして一人ひとり異なる困りごとを掘り下げて紹介します。

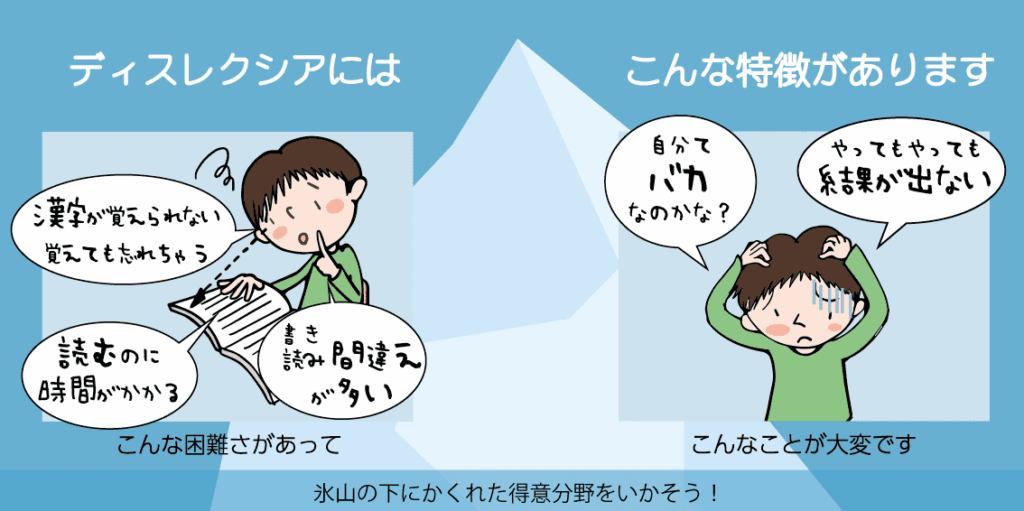

見落とされやすい学習のつまずき

ディスレクシアの子どもたちが学校で経験する学習のつまずきは、周囲から気づかれにくいことがよくあります。

例えば、板書をノートにとる時間が人一倍かかり、授業の進行についていけない、音読が苦手で読み間違いや言葉の飛ばし読みが多く、発表の場面を極度に嫌がるケースがあります。

テストでは問題文を正しく読めず、誤った解答を書くことも珍しくありません。さらに、漢字の書き取りや記憶も困難で、何度練習しても同じ間違いを繰り返してしまいます。

こうした困難は、教師や保護者から「努力が足りない」「集中力がない」「怠けている」と誤解されてしまうことが多く、適切な支援につながらないことが問題です。

ディスレクシアは脳の情報処理の特性によるもので、本人の努力だけでは解決できない場合があるため、周囲が気づいて支援する姿勢が何よりも重要になります。

自信喪失や不登校などの心のダメージ

ディスレクシアによる読み書きの困難は、その子どもの精神面にも深刻な影響を及ぼすことがあります。

学校や家庭で繰り返し学習面での失敗体験を重ねることで、次第に自己肯定感が低下し、「自分はダメな子なんだ」という否定的な自己認識が生まれやすくなります。

先生や保護者の理解が十分でない場合、「怠けている」「努力が足りない」と叱責されることで、傷ついた子どもは自分に自信を持てなくなってしまいます。

このような自信喪失の積み重ねは、勉強や学校生活への意欲の低下につながり、不登校や引きこもり、教室での問題行動のリスクを高めます。

自分を守るために気持ちが内向した結果、友人との関係が希薄になったり、いじめや非行などの問題に発展する場合もあります。子どもの心に寄り添い、特性への理解を深めることで、早期の支援や自信回復につながるため、周囲の適切なサポートが不可欠です

一人ひとり困りごとが違う

ディスレクシアの困難は「読み書きが苦手」という一面だけではありません。苦手の程度は人それぞれで、例えば文字の誤読や書き取りミスが目立つ人もいれば、聴覚過敏があるため授業の細かな音が気になって集中できない、空間認知が苦手で地図や時計が読み取れない、左右の区別ができない、時間管理がうまくできない人もいます。

また整理整頓が苦手で教科書やノートの管理に苦労したり、スーパーで買い物をするときレシートが読み取れなかったりするなど、日常生活にも多岐にわたる困難が生じます。

このような特性の現れ方は一人ひとり異なり、「頑張れば克服できる」と簡単に片付けられない難しさがあります。困りごとが多様であることを知ることが、適切な対応への第一歩となります。

社会にはびこるディスレクシアに対する根強い誤解や偏見

ディスレクシアについて、社会ではいまだに多くの誤解や偏見が根強く残っています。その代表例は「努力不足である」「知能が低い」「読み書きができない人は怠けている」といった認識です。

しかし実際には、ディスレクシアは脳の情報処理の特性に起因しており、本人の努力や知能には関係ないことが科学的にも証明されています。また、「すぐに治る」「特定の訓練ですぐ改善する」といった誤解も少なくありませんが、個々の特性に合わせた継続的な支援が必要なのです。

この誤解が残ることで早期発見・支援が遅れ、本人や家族が孤立してしまうリスクが高まります。支援が必要な場面で「もっと頑張ればできる」と思われてしまうことで、本来必要な支援や配慮が受けられなくなる問題も生じています。

ディスレクシアは「努力や根性で克服するものではない」「知的能力とは無関係」であるという事実を知ることが、当事者の自己肯定感を守り、適切な早期対応につながります。

今すぐできるディスレクシアへの対策

この章では、早めの受診やICT機器活用、効果的な教材、家庭でできる工夫など明日から実践できる対策法を解説します。

ためらわずに早めの受診を

ディスレクシアの疑いがある場合は、ためらわずに早めの受診が大切です。診断結果は本人の「せい」ではなく、脳の特性や発達の違いによるものだと考え、より前向きな支援のスタートとして受け止めましょう。

受診の目安とタイミング

ディスレクシアの受診を考えるタイミングは、子どもの発達段階に応じて異なります。

たとえば、就学前にひらがなへの興味が極端に低い、小学校入学後もひらがなの読み書きがなかなか定着しない、学年が上がるにつれて国語や他教科の学習内容についていけない状況が続く場合などは受診を検討する目安となります。

早期発見や早期支援によって、学習面だけでなく精神面で自己肯定感が保たれ、不登校や学習意欲の低下の予防につながります。困った時は早めに専門家に相談することが、本人の安心と成長に繋がります。

どんな医療機関に相談すればいい?

ディスレクシアかもしれないと思ったら、小児科や発達外来、子どもの発達に詳しい医療機関への相談が基本です。

また、教育相談センターや発達障害者支援センター、地域の児童相談所でもアドバイスや検査が可能です。

学校のスクールカウンセラーや臨床心理士に相談するのも有効で、必要に応じて専門機関を紹介してもらえます。

診断の流れと主な検査内容

ディスレクシアの診断は、専門機関で複数の検査や評価を経て慎重に進められます。

- 問診でこれまでの成育歴や現在の困りごとをヒアリング

- 学校や家庭での行動観察と親・教師からの聞き取り調査

- 知能検査(WISCなど)で知的発達に偏りがないかを確認

- ひらがな・カタカナ・漢字の音読や書字の検査で到達度を評価(STRAW等使用)

- 「読み書き症状チェック表」や音読検査(逐次読み、誤読頻度の測定など)を実施

- 必要に応じて脳の科学的評価(MRI、脳波など)も行い、他の疾患と鑑別

- 総合的に学習障害(LD)・ディスレクシアかどうかを診断

これらの検査結果をもとに、本人の課題や今後の支援方針が具体的に示されていきます。

ディスレクシアの身近な対策

ディスレクシアの子どもには、家庭や学校での小さな工夫が学習の壁を和らげる大きな力となります。例えば、

- ノートへの板書を写真で記録する工夫

- 音声教材や読み上げアプリの活用

- 一行ずつ読む補助具「リーディングトラッカー」の利用

- 文字や行を色分けする方法

- マス目ノートやデジタル機器による入力支援

- 課題の量を調整して、「できた!」成功体験を積み重ねる

- 授業では無理に音読や書き取りを強いず、前列の席など適切な環境配置

- 保護者や先生が取り組みをほめ、前向きな気持ちを後押しする

このような取り組みが、苦手意識を減らし、自己肯定感と新たな学びへの意欲を引き出すきっかけになります。

ディスレクシアへのサポート・私たちができること

この章では、ディスレクシアの子どもへのサポートとして学校や家庭、自治体や専門機関による具体的な支援方法や相談先について解説します。

教室や家庭での支援

学校の教室では、音声読み上げソフトの導入や板書を写真で記録する工夫、拡大文字付きプリントの提供、試験時間の延長や口頭での回答許可など合理的配慮の例が多くあります。

席位置の調整や、一対一での指導、一行ずつ読む補助具(リーディングトラッカー)の活用なども効果的です。また無理な音読・書き取りを求めず、本人が自信を持てるようなサポート体制づくりも大切です。

家庭でできる学習面の支援は、宿題時間を区切り、集中できる短時間で取り組みを設定することです。読み聞かせの継続や、動画・音声教材など本人に合う方法でインプットする、教材を色分け・ふりがな付きなど工夫して、自分の得意を発揮できる環境をつくることが有効です。

精神面では「できたことを認める」「そばでがんばりを見守る声かけ」「小さな成功体験を積ませる」「趣味・好きなことも応援して自己肯定感を引き出す」ことが、安心してチャレンジできる土台となります。家庭と学校が協力しながら、それぞれの子どもに合った支援を工夫しましょう。

自治体が取り組む支援

自治体が運営する地域の教育センター、発達障害者支援センター、子育て支援センターなどでは、ディスレクシアを含む発達障害児への多様なサポートが受けられます。

相談窓口では、家庭や学校での具体的な課題や対応について専門家がアドバイスを提供し、保護者向けの情報提供や学習資料の配布も行っています。ペアレントトレーニングは、親が日常生活の中で有効な声かけや認知行動の工夫を学ぶプログラムで、家庭での支援力を高めてくれます。

また、心理カウンセリングや心理相談ができる機会もあり、子どもの心のケアや保護者の不安軽減に役立ちます。支援計画作成支援では、個々の子どもに合わせて学習や生活上の目標設定・支援方針を具体的に示してくれるため、学校や家庭で統一したサポートがしやすくなります。

こうした自治体のサービスを活用することで、家庭・学校・地域が連携した、持続可能な支援が実現します。

役立つ支援団体や相談先

ディスレクシアの子どもと家族を支援する団体や相談窓口は全国各地に広がっています。自治体では通級指導教室や特別支援学級のほか、教育委員会や発達障害者支援センター、地域の教育相談窓口が相談を受け付けています。

NPO法人エッジやディスレクシア研究会、LITALICOジュニアなどの民間団体は、専門的な情報・コミュニティ・支援セミナー・保護者勉強会などを充実させているのが特長です。

相談先では、学校現場への合理的配慮や個別教育計画の作成、保護者同志・当事者同士の体験談交換などもサポートしています。支援団体や専門家に繋がることで、最新の教材・事例・行政サービスを知ることができ、孤立感も減らせます。

困ったときには一人で悩まず、こうした団体や相談先を積極的に活用することが安心への第一歩です。

私たちができるディスレクシアへの対応

私たちがディスレクシアの人たちにできることは、まず文字を工夫することです。大きく書いたり行間を広くとったりとできることはたくさんあります。

フリガナをふったり、ICTツールを使用するのもおすすめです。読み上げ機能を利用したり、ノートに書き写すのが苦手な場合は、スマートフォンで写真を撮ればスムーズに学習が進められます。

ただ人によってやりやすい方法は全く異なるので、まずは話を聞いてどんな風に見えているのか、どうしたら読み書きがしやすくなるのか、一概に決めつけずに本人に確認を取りながらどう進めていくのがベストなのかを探っていくことが重要です。

ディスレクシアとSDGsの関係

ディスレクシアは文字を読む・書くのが苦手な学習障害の一つで、多くの子どもや大人が影響を受けています。SDGsの理念「誰一人取り残さない」には、こうした学びに困難を抱える人たちも含まれます。社会が理解とサポートを広げることで、ディスレクシアの人も安心して学び、働き、社会参加できる環境が整います。支援の広がりは、SDGsがめざす公平で持続可能な社会づくりにつながります。

SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」とディスレクシア

目標4は、ディスレクシアの子どもたちにとって特に重要です。読み書きの困難があっても、学ぶ権利は平等に保障されるべきです。個別支援やICTツール、音声教材の活用、学習環境の工夫によって、学びのチャンスを広げることができます。教育現場の理解が進むことで、学習の中断や挫折を減らし、将来の選択肢を増やすことが可能になります。

就労・社会参加のサポートとSDGs目標8

ディスレクシアの人が社会で活躍するには、仕事や社会参加の場で理解と配慮が必要です。目標8「働きがいも経済成長も」では、障害や特性に関係なく多様な人が働ける社会が求められます。企業や地域社会が適切な支援や働きやすい環境を整えることで、ディスレクシアの人も能力を発揮でき、社会全体の力にもつながります。

ディスレクシアのよくある質問

ここからは、ディスレクシアについてよくある疑問をQ&A形式で紹介します。

Q1. ディスレクシアはどのように診断されますか?

ディスレクシアの診断は、問診や専門の知能検査・読み書き検査・言語検査などを通じて総合的な判断により行われます。

読み書きについて困りごとの予兆がある場合は、医療機関や発達相談センターにきちんと相談し、早めに診断を受けることが重要です。

Q2. ディスレクシアは遺伝しますか?

ディスレクシアは遺伝的な要素が関与すると考えられています。家族に同じような読み書きの困難を持つ人がいる場合、発症リスクが高まる傾向がありますが、必ず遺伝するわけではありません。環境や個々の脳の特性も関係します。

Q3. 進路や将来の選択肢はありますか?

ディスレクシアがあっても、進学や就職の選択肢は幅広く用意されています。公立・私立の中学や高校、通信制や特別支援学校、大学や専門学校などさまざまな進路が選択可能です。

進学や就職の際には、本人の得意分野や興味、学校や職場での支援体制が整っているかを確認し、自分らしく力を発揮できる場所を選ぶことが大切です。

Q4. 大人になってから支援を受けるにはどうすればいい?

大人になってからディスレクシアと診断された場合でも、発達障害者支援センターや精神保健福祉センターなどで支援を受けることができます。

生活面や仕事での困りごとを相談したり、学び直しや就労支援、コミュニケーションや心理的サポートを受けられる体制が整っています。困ったときは地域の専門機関に遠慮なく相談しましょう。

Q5.友人関係や周囲とのコミュニケーションで気をつけることは?

ディスレクシアを理解し合うためには、まず信頼できる人に自分の困りごとや工夫している方法を少しずつ伝えることが大切です。

友人や家族がディスレクシアについて正しく知り、本人の気持ちに寄り添うことが、良好なコミュニケーションの第一歩になります。周囲の理解が広がることで安心できる人間関係が築け、新しいチャレンジにも前向きになれます。

まとめ

ディスレクシアは、文字の読み書きに特徴的な困難を示す学習障害であり、脳の情報処理の特性や遺伝的要因が関与しています。

本人の努力不足とは関係なく、周囲の誤解や偏見が孤立や自己肯定感の低下につながることも多いのが現状です。だからこそ、社会全体で正しい知識の普及・早期発見・一人ひとりに合った適切な支援体制の構築が何より重要です。

理解と支援の輪が広がれば、ディスレクシアを持つ人が自分らしく成長できる環境が実現します。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS