高次脳機能障害は、脳の損傷によって記憶や注意、感情のコントロールが難しくなる認知障害です。高次脳機能障害の原因には、交通事故や脳卒中などがあり、外見ではわかりづらいため誤解されやすいという特徴があります。社会生活に大きな支障をきたす一方で、医療機関でのリハビリや環境調整によって生活機能の一部を回復できる可能性もあります。また、障害者手帳を取得すれば福祉サービスや支援制度を利用できるなど、社会的な支援体制も整備されつつあります。

一方で、回復には長い時間がかかり、完治が難しいケースもあるため、本人だけでなく家族や周囲の理解と支援が欠かせません。

本記事では高次脳機能障害とは何かをわかりやすく解説し、症状・原因・手帳制度・リハビリ・認知症との違いまで詳しくご紹介します。

高次脳機能障害とは?

高次脳機能障害とは、脳に損傷を受けたことによって、人間らしい行動や思考、社会的なふるまいに関わる機能が低下する障害のことです。日常生活の中で「うまく話せない」「すぐに物忘れをする」「感情を抑えられない」などの困りごとが続くようになり、本人の生活の質に大きく影響を及ぼします。特に外見からは障害があるように見えにくく、本人も周囲も異変に気付きにくいため、適切な理解と支援が遅れやすいという問題があります。

交通事故や脳卒中などが原因で発症することが多く、身体機能には目立った障害がない一方で、社会的なやり取りや日常生活の中でのトラブルが頻発する傾向があります。たとえば、以前はできていた仕事ができなくなったり、些細なことで怒りやすくなったりすることで、家族や職場での関係にも悪影響が出ることがあります。このような症状は、本人の努力だけでは克服が難しく、専門的な支援や理解が必要となります。

高次脳機能とは?

高次脳機能とは、人間が社会生活を送るうえで必要となる、より高度な脳の働きを指します。たとえば、相手の話を理解して適切に応答する力、時間や順序を意識して行動する力、感情をコントロールする力、そして新しい環境に適応する柔軟な思考などが含まれます。こうした働きは、脳の中でも主に前頭葉、側頭葉、頭頂葉といった領域が担っており、これらが連携することで私たちの「らしさ」が保たれています。

現在では、「高次脳機能障害」という言葉と「高次脳機能障害」という言葉は、ほぼ同じ意味で用いられています。行政や医療機関においても、両者を明確に区別することは少なく、いずれも脳の損傷によって複数の認知機能が影響を受ける障害として扱われています。

高次脳機能の障害は、一つの症状だけではなく、複数の機能が複雑に絡み合って影響を及ぼすことが多いため、単純な分類や説明では不十分なこともあります。そのため、個々の状態に応じた多角的な理解と対応が求められます。

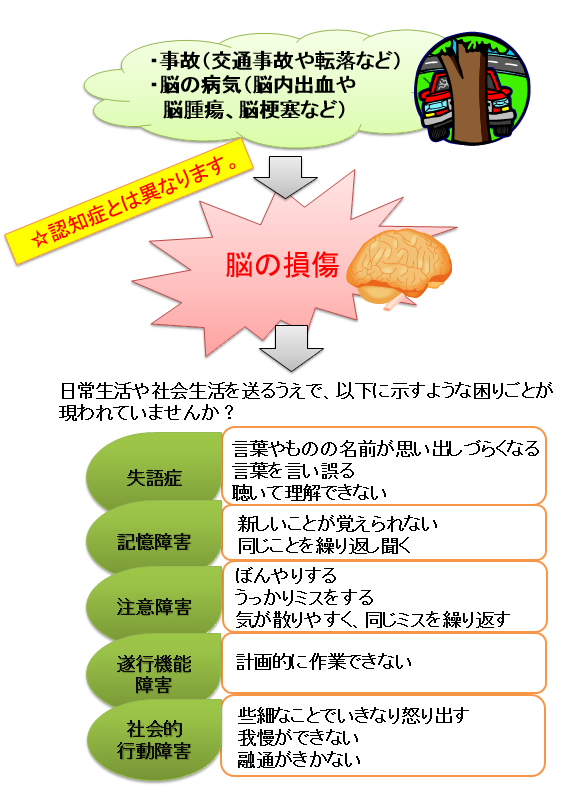

高次脳機能障害の主な原因と発症メカニズム

高次脳機能障害は、脳の損傷によって記憶や注意、感情の調整などに問題が生じる障害です。主な原因には、交通事故などによる脳外傷、脳梗塞や脳出血といった脳卒中、さらに脳炎や低酸素状態などが挙げられます。

こうした障害は、脳の前頭葉や側頭葉など高次機能を担う部位が傷つくことで発症します。発症のきっかけは突然であることが多く、外見からは気付かれにくい場合もあります。

そのため、適切な理解と早期の対応が重要です。原因によって症状の現れ方が異なるため、個別の支援が求められます。

脳外傷・脳卒中による脳の損傷

交通事故や転倒による頭部外傷は、高次脳機能障害を引き起こす代表的な要因のひとつです。たとえば前頭葉を強く打った場合には、感情の制御が困難になったり、計画的な行動がとれなくなったりすることがあります。見た目には外傷がなくても、脳内部の神経回路が損傷している場合があり、注意深い観察と評価が求められます。

また、脳卒中も発症原因として多く報告されています。脳梗塞や脳出血により血流が途絶え、神経細胞が酸素不足に陥ることで脳機能が損なわれます。特に言語を司る左脳や、空間認知を担う右脳が障害を受けた場合、日常生活に大きな困難が生じることがあります。さらに、ウイルス性脳炎や脳腫瘍、低酸素状態なども高次脳機能障害の原因となることがあり、発症の背景は多様です。

これらの原因に共通するのは、発症のタイミングが明確であり、急激に認知機能の変化が現れるという点です。早期の医療介入が可能かどうかが、今後の回復にも大きく関わってきます。

高次脳機能障害と発達障害の違い

高次脳機能障害は、後天的に脳の機能が低下した状態であるのに対し、発達障害は、生まれつき神経発達に偏りがある状態を指します。両者は外見からは見分けがつきにくく、同じように「言葉が通じにくい」「感情の起伏が激しい」などの症状があることから混同されやすい傾向にあります。しかし、発症時期・原因・対応方法は大きく異なります。

発達障害は乳幼児期から兆候が見られ、環境への適応や学習で困難が現れることが多いです。一方、高次脳機能障害は成人期以降に事故や病気などをきっかけに突然起こり、発症前には問題が見られなかったという特徴があります。

さらに、認知症も混同される対象のひとつです。認知症は加齢や神経変性によって徐々に進行していくものであり、高次脳機能障害のようにある時点で急に症状が現れるわけではありません。そのため、医師による詳細な問診と検査が正確な診断につながります。

| 分類 | 発症年齢 | 主な原因 | 発症の特徴 |

|---|---|---|---|

| 高次脳機能障害 | 成人以降 | 脳外傷・脳卒中・脳炎など | 突発的(明確なきっかけ) |

| 発達障害 | 幼少期 | 生まれつきの神経発達の違い | 先天的(持続的特性) |

| 認知症 | 高齢期中心 | 加齢・神経細胞の変性 | 徐々に進行する |

こうした違いを正しく理解しておくことは、適切な支援体制を整える上で大切です。誤った認識のまま対応してしまうと、本人の負担が増し、周囲の支援もうまく機能しなくなる可能性があります。障害の背景と特性を踏まえた理解と接し方が求められます。

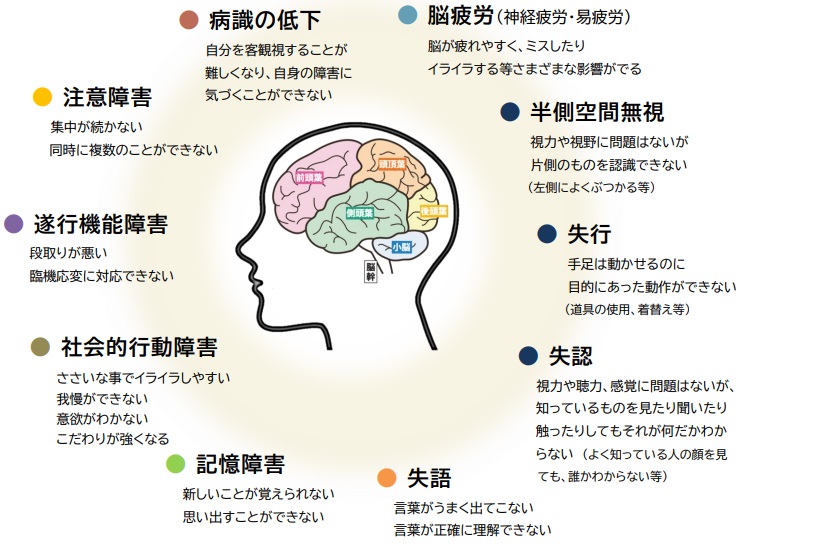

高次脳機能障害の代表的な症状

高次脳機能障害には、脳の損傷によって現れる多様な認知障害が含まれます。これは見た目ではわかりにくい「見えない障害」として、日常生活や対人関係に大きな影響を及ぼすことがあります。代表的なものとしては、記憶障害、注意障害、遂行機能障害などがあり、これらは高次脳機能の中核をなす部分にかかわっています。

また、情緒や言語、社会的なふるまいに関する障害も見られ、それらは一人ひとりの生活の質(QOL)を大きく左右します。本人の自覚が乏しいケースもあり、周囲の理解と適切な支援が不可欠です。

記憶障害

記憶障害は、高次脳機能障害で最もよくみられる症状のひとつです。特に新しいことを覚える力が低下する「前向性健忘」が顕著で、ついさっき聞いた話を忘れてしまったり、同じ質問を繰り返したりする行動がみられます。本人にとっては自然な振る舞いでも、周囲とのやり取りにずれが生じ、誤解や不信感が生まれやすくなります。

このため、記憶障害を正しく理解することが、日常生活や支援におけるポイントです。

注意障害

注意障害では、ひとつの作業に集中しづらく、些細な音や動きに気を取られやすくなります。また、複数の情報を同時に処理することが困難となり、仕事や家事でのミスが増えることもあります。注意の偏りや持続力の低下により、日常生活の安定が損なわれる場合があります。

この障害は本人の努力不足ではなく、脳機能の変化によるものであることを理解しなければなりません。

遂行機能障害

遂行機能障害とは、目的に沿って計画を立て、順序立てて行動する力が損なわれる状態です。たとえば、料理の手順を間違えたり、外出の準備で必要な行動を抜かしたりすることがあります。この障害は生活の自立を妨げる要因となり、社会復帰の大きな壁にもなります。本人の意欲や能力の問題ではなく、脳機能の影響であることを理解し、支援や環境調整が求められます。

これらの高次脳機能障害は、一見「不注意」や「怠惰」と誤解されやすく、本人が傷つく原因になります。

その結果、二次的に不安やストレス、自己否定感を抱えやすくなるため、周囲の理解や適切な支援、環境調整によって、心理的負担を軽減し、生活や社会参加を支えることが重要です。

情緒障害

高次脳機能障害では、記憶や注意の問題に加えて、感情をうまく制御できなくなる「情緒障害」がみられることがあります。たとえば、突然怒り出したり、ささいなことで涙が止まらなくなったり、場にそぐわないタイミングで笑ってしまうなど、自分ではコントロールできない反応が出てしまいます。

これらは本人の意思とは無関係に起こるため、周囲が「わざとやっている」と誤解しがちです。理解が得られないと対人関係に負担がかかり、孤立してしまうこともあります。そのため、本人の努力ではどうにもならない症状であることを周囲が知ることが、適切なサポートにつながります。

社会的行動障害

社会的行動障害とは、状況に応じた行動や発言を選ぶ力が低下し、周囲との協調が難しくなる状態を指します。たとえば、思ったことをそのまま口にしてしまう、順番を守れない、相手の気持ちを汲み取れないなど、日常生活の中でさまざまな困難が生じます。本人は悪気があるわけではなく、脳の機能障害によって「場の空気を読む」「相手の立場を考える」といった社会的スキルがうまく働かなくなるのが原因です。

このため誤解されやすく、家庭・学校・職場でトラブルにつながることもあります。周囲が症状の特性を理解し、適切な対応方法を共有することが重要です。

失語・失認・失行

高次脳機能障害では、言葉や認知、行動面に影響する「失語・失認・失行」といった症状が現れることがあります。失語症では、言葉がうまく出てこなかったり、相手の話を理解しにくくなったりします。失認症では、視力や聴力に問題がないのに、目に映る物が何なのか判断できないといった認知の混乱が起こります。失行症では、身体が動くにもかかわらず、服を着る・歯を磨く・道具を使うなどの動作がスムーズにできなくなります。

これらは外見では分かりにくいため周囲に理解されにくく、適切な支援が遅れることもあります。早期に専門職のサポートを受け、生活に合わせたリハビリを行うことが欠かせません。

高次脳機能障害の診断基準と治療方法

高次脳機能障害は、外見では分かりにくいものの、日常生活や社会参加に大きな影響を及ぼす複雑な障害です。そのため、正確な診断と適切な治療・支援が重要になります。診断には医師だけでなく、心理士やリハビリ専門職など多職種が関わり、時間をかけて慎重に評価します。また治療方法も一つではなく、症状や生活環境に合わせて長期的なサポートが必要です。

ここでは、診断の流れと主要な治療方法について体系的に解説します。

高次脳機能障害の診断基準

高次脳機能障害の診断は、画像検査・神経心理検査・行動観察を組み合わせて総合的に行われます。CTやMRI、脳血流検査によって脳の損傷部位や血流の低下を確認し、症状の背景を把握します。さらに、記憶・注意・言語・遂行機能などを詳しく評価する神経心理検査を実施し、日常生活でどのような困難が生じているかを明らかにします。診断のポイントは、脳損傷や病気の既往があることに加え、社会生活や仕事に支障があるかどうかです。また、症状は時間とともに変化するため、継続的な評価が欠かせません。

高次脳機能障害の治療方法

高次脳機能障害の診断を受けたあと、どのような治療が行われるかを解説していきます。

認知リハビリテーション

治療の中心となるのが認知リハビリテーションです。これは、記憶・注意・判断力などの認知機能を少しずつ改善させたり、失われた機能を別の方法で補う力を育てたりするアプローチです。

例えば、メモリノートを使って記憶を補う訓練や、注意を持続させるゲーム形式のトレーニング、タスクの手順を整理する練習などがあります。リハビリでは、本人の負担にならないペースで進めることが重要です。また、家庭や職場での生活状況を反映した個別のプログラムが組まれ、医師・作業療法士・言語聴覚士など多職種の連携によって進められます。

生活支援

高次脳機能障害は、治療だけでなく「生活をどう整えるか」も非常に重要です。本人の苦手な部分を補うため、環境調整や周囲の支援が欠かせません。たとえば、注意散漫がある場合は仕事や家庭で刺激を減らす環境をつくる、予定管理が難しい場合はスマホのリマインダーを活用する、衝動性が出やすい人には安全面を考慮した声かけや見守りを行うなど、日常生活に密着した工夫が求められます。

本人だけでなく、家族や職場への説明・指導を行うことで、周囲が理解しサポートしやすくなり、社会生活のしやすさが大きく向上します。

薬物療法やカウンセリング

高次脳機能障害そのものを治す薬はありませんが、周辺症状に対して薬物療法が行われることがあります。イライラや不安が強い場合には抗不安薬、抑うつ症状には抗うつ薬、てんかん発作がある場合には抗てんかん薬などが用いられます。

また、心理的ストレスや社会生活への不安が大きくなるケースも多いため、心理士によるカウンセリングや精神科医のサポートも重要です。患者自身が自分の症状を理解し、安心して生活できるよう支えることで、リハビリへの意欲が高まり回復に良い影響をもたらします。

高次脳機能障害のリハビリと支援制度

高次脳機能障害とは、脳の損傷などが原因で認知機能や感情のコントロールに支障が出る状態を指します。この障害により、生活のあらゆる場面で困難を抱える方が多く存在します。しかし、適切なリハビリと社会的支援を受けることで、自立した生活を目指すことも可能です。

ここでは、医療・福祉の現場で実施されているリハビリ手法と、利用可能な公的支援制度を解説します。

医療・福祉におけるリハビリ

高次脳機能障害のリハビリは、脳の機能回復を促すだけでなく、失われた能力を補いながら生活の質を向上させることを目的としています。医療機関では、作業療法士や言語聴覚士、臨床心理士などが連携し、個々の症状に合わせたリハビリプログラムを提供します。

たとえば、記憶障害がある方には、反復訓練やメモを活用した記憶補助の方法を用い、注意障害が見られる場合には、視覚的な刺激に対して集中力を持続させるトレーニングを行います。遂行機能障害では、計画を立てて実行する力を養うため、日常的なタスクを段階的に練習する取り組みが導入されます。

また、心理社会的リハビリテーションも大切な支援のひとつです。これは、他者との関わりを通じて自己理解を深めたり、社会復帰を意識した行動訓練を行ったりします。特に、集団活動やロールプレイによる対人スキルの獲得は、職場復帰や地域生活を送る上で大きな効果を発揮します。

さらに、医療機関での入院治療後も、通所型リハビリ施設や在宅サービスを利用し、長期的な支援を受けることが推奨されます。継続的な支援を受けることで、生活上の不安を軽減し、自信を持って社会参加ができるようになります。

利用できる支援制度・障害者手帳

高次脳機能障害のある方を支えるために、さまざまな公的制度が用意されています。まず、障害者総合支援法に基づく福祉サービスが挙げられます。この制度では、居宅介護や就労移行支援、同行援護など、本人の状態に応じたサービスを受けることができます。

これらの支援を利用するには、医師による診断書や必要書類を自治体に提出し、障害支援区分の認定を受ける必要があります。その結果に基づき、サービスの内容や支給量が決まります。

また、障害者手帳の取得も大切です。高次脳機能障害の場合、「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」のいずれかが交付対象となるケースがあります。どの手帳が該当するかは症状の内容や程度によって異なりますが、手帳の有無により利用できる制度の幅が大きく変わるため、専門機関と相談しながら申請を進めることが望ましいです。

加えて、手帳を所持していることで、医療費の自己負担軽減、交通機関の割引、税制優遇、就労支援など、さまざまなメリットを受けることができます。自治体によっては、独自の助成制度や生活支援も設けているため、地域の福祉窓口で情報を確認することが大切です。

高次脳機能障害を抱える方にとって、医療的なリハビリだけでなく、制度の活用も生活の安定には欠かせません。本人の状況に合った支援を受けるためにも、家族や支援者と連携し、適切なタイミングで制度を活用していくことが求められます。

高次脳機能障害を持つ方に対して私たちができること

高次脳機能障害は、脳損傷などによって記憶や注意、感情のコントロール、言語能力などの高度な認知機能に影響を及ぼす障害です。見た目には分かりづらい「見えない障害」であるため、本人の努力不足や性格の問題と誤解されることも少なくありません。このような誤解は、当事者の社会参加や人間関係の形成に大きな障壁となります。

私たちができる最も大切な支援は、まず障害に対する正しい知識を持つことです。高次脳機能障害は決して本人の意思の問題ではなく、脳の損傷による機能障害であるという理解が必要です。また、障害の特性に応じた配慮や工夫を通じて、本人が安心して暮らせる環境を整えることが求められます。

たとえば、注意力の低下により同じ話を何度も繰り返すことがあっても、それを責めずに丁寧に受け止める姿勢が大切です。記憶障害がある場合には、メモやスケジュール表を活用するなど、生活上の支援ツールを一緒に工夫していくことも効果的です。大切なのは、できないことばかりに目を向けず、「今できること」を一緒に見つけていく姿勢です。

本人の自尊心を尊重し、自立を支えることが、回復への大きな力になります。地域社会や職場でも、適切な理解と配慮を広げることが、共生社会の実現につながります。

高次脳機能障害の患者の家族に対してできること

高次脳機能障害の影響は、本人だけでなく家族の生活にも深く関わってきます。障害の特性から、以前のような人間関係を築けなくなることや、介護負担の増大による疲弊が生じることもあります。家族は突然の変化に戸惑い、精神的な負担を抱えながら日々の生活を支えているのが実情です。

そのような家族に対して、周囲ができる支援としてまず挙げられるのは、「話を聴くこと」です。感情を抑え込まず、安心して悩みや不安を語れる場を持つことは、精神的な安定につながります。医療機関や支援団体では、家族向けの相談窓口やサポートグループが用意されており、必要に応じてそのような機関の情報を共有することも大切です。

また、介護や支援にかかる負担を一人で抱え込ませないことも大切です。身近な人が「何か手伝えることはあるか」と声をかけたり、具体的なサポートを提案するだけでも、大きな助けになります。社会資源の活用も推奨されており、地域包括支援センターや市区町村の障害福祉窓口など、支援制度に精通した場所へつなぐことが効果的です。

家族に向けて「あなたは十分によくやっている」と伝える言葉は、心の支えになります。高次脳機能障害と向き合う日々のなかで、家族の努力や苦労が認められることは、継続的な支援の土台となります。社会全体で患者とその家族を支える意識を高め、誰もが安心して暮らせる環境づくりを目指す必要があります。

SDGsと高次脳機能障害支援の関係

高次脳機能障害は、事故や病気などにより脳が損傷されることで、記憶・注意・判断などの能力に支障が生じる状態です。外見からは障害が見えにくく、周囲の理解を得にくいため、当事者や家族が孤立しやすいという現実があります。

このような状況に対し、国際的な目標であるSDGs(持続可能な開発目標)は、包括的な医療や福祉、そして社会参加の支援を強く求めています。とりわけ、SDGsの目標3および目標10は、高次脳機能障害と密接に関係しています。

目標3「すべての人に健康と福祉を」との関係

目標3は、「すべての人に健康的な生活を保障し、福祉を推進すること」を掲げています。この目標の達成に向けては、高次脳機能障害を抱える人への適切な診断と支援体制の整備が不可欠です。

高次脳機能障害は、早期にリハビリを開始することで、生活の質を大きく改善できる可能性があります。実際に、厚生労働省のリハビリテーション支援指針でも、脳損傷後の包括的なケアの必要性が強調されています。医療だけでなく、福祉や地域との連携による継続的なサポートも大切です。

また、日常生活で困難を感じている方々が、必要なサービスにアクセスしやすくするためには、情報提供体制や相談窓口の充実も求められます。これは、医療と福祉が切れ目なくつながることで初めて実現します。SDGsの理念である「誰ひとり取り残さない」社会の実現で、こうした包括的支援の充実は欠かせません。

目標10「人や国の不平等をなくそう」との関係

高次脳機能障害のある人々は、外見からは障害が分かりづらいため、就労や教育の場で不平等な扱いを受けやすいという課題があります。目標10では、こうしたあらゆる形の格差や不平等の是正が掲げられています。

障害のある人が平等に学び、働き、生活できる環境を整えるためには、社会全体の意識変容と制度的な整備が求められます。たとえば、就労支援機関による職業訓練や、復職に向けたサポート体制の拡充は、その一例です。こうした取り組みは、実際に厚生労働省や自治体レベルで進められており、障害者雇用率制度や就労継続支援などが具体的な施策として位置づけられています。

また、住環境の整備や交通アクセスの向上、さらには家族への支援も、格差解消には欠かせない要素です。都市部と地方の支援体制の格差を縮小することも、SDGsが目指す平等な社会づくりの一環です。

こうした多角的な支援を通じて、高次脳機能障害者が社会で安心して暮らせる基盤を整えることが、目標10の実現に直結します。

高次脳機能障害に関するよくある質問

高次脳機能障害に関しては、外見上では判断しにくい症状が多く、本人や家族、周囲の人々が戸惑う場面も少なくありません。ここでは、実際に多く寄せられる代表的な質問を取り上げ、順を追って解説します。

高次脳機能障害はどのような症状があるのですか?

高次脳機能障害では、記憶力や集中力、感情のコントロールなど、生活に必要な認知機能に支障が出ます。たとえば、少し前の出来事をすぐに忘れてしまう記憶障害や、注意が散漫になり作業が継続できない注意障害などがみられます。また、手順を踏んで物事を行うことが困難になる遂行機能障害もあり、日常生活に支障をきたすことが多いです。

これらの症状は外見にあらわれにくく、周囲の理解を得にくいという特性があります。そのため、症状を正しく把握し、必要な支援を受けることが大切です。

見た目で障害があることはわかりますか?

高次脳機能障害の大きな特徴は、身体的な麻痺や異常が見られないケースが多い点です。外見上は健康にみえるため、障害の存在が周囲に理解されにくく、「怠けている」「性格の問題ではないか」と誤解されてしまうことがあります。

しかし、実際には脳の損傷によって感情の起伏が激しくなったり、対人関係が不安定になったりするなど、深刻な困難を抱えています。こうした背景から、当事者にとっては見えない障害への理解がとても大切になります。

高次脳機能障害はどのように診断されるのですか?

診断は、医師による問診や画像診断、心理検査などを通じて行われます。MRIやCTスキャンによって脳の損傷部位を確認し、神経心理検査によって記憶や注意、認知機能の状態を評価します。

なお、厚生労働省が示す診断基準では、脳外傷や脳血管障害の既往があることと、症状が一定期間継続していることが重視されます。診断がついた場合は、障害者手帳の申請や福祉サービスの利用にもつながるため、早期の受診が推奨されています。

高次脳機能障害は回復しますか?

回復には個人差が大きくありますが、適切なリハビリテーションや環境調整により改善が見込まれることも多いです。 ただし、完全に元通りになることは難しい場合もあるため、症状を軽減し、日常生活に適応できるように支援していくことが基本となります。

近年では、作業療法士や言語聴覚士などによる専門的なリハビリが各地で行われており、徐々に機能を取り戻していく方も増えています。継続的な取り組みが成果を左右するため、長期的な視点で支援を受けることが大切です。

高次脳機能障害の人と接するときに注意すべき点はありますか?

まず大切なのは、本人の障害を正しく理解し、感情や行動の変化に対して安易に否定したり、叱責したりしないことです。記憶障害や注意障害によって同じことを何度も尋ねてしまう場面もありますが、それは本人の努力不足ではなく、脳の機能障害です。

また、急な環境の変化や予測できない出来事に対応しづらい傾向があるため、生活の中では見通しを立てやすくする工夫も効果的です。本人の自尊心を傷つけないよう、可能な範囲で自立を支援する姿勢が求められます。

まとめ

高次脳機能障害は、脳の損傷によって記憶や注意力、感情の調整などに困難が生じる障害です。外見からは分かりづらいため、誤解や孤立を招きやすい特徴があります。しかし、正しい理解と継続的な支援があれば、本人が自分らしい生活を築くことも可能です。一人ひとりが障害への理解を深め、共に生きる姿勢を持つことで、誰もが安心して暮らせる社会に近づいていきます。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS