認知症は高齢化が進む現代社会で多くの家庭が直面する課題です。特に初期の症状は「加齢によるもの忘れ」と混同されやすく、気づかぬうちに進行してしまうことも少なくありません。早期に気づき医師に相談することで、進行を遅らせたり生活の質を保つことが可能です。

本記事では、認知症の基本的な知識から初期症状の見極め方、検査や診断の流れ、家庭で取り入れやすい予防の工夫までを解説します。さらに、地域社会での支援やSDGsの観点から考える認知症共生社会の取り組みについても紹介し、家族と安心して向き合うための実践的なヒントをお届けします。

認知症とは?

認知症とは、加齢に伴って脳の機能が低下し、記憶や理解力、判断力といった認知機能に障害が生じる病気です。主な特徴として、物忘れが増える、会話の内容がうまく理解できなくなる、時間や場所の感覚が分かりにくくなる、日常生活に支障をきたすといった症状が現れます。認知症の初期症状はごく軽い物忘れから始まり、徐々に判断力や意思決定能力が失われていくことが多いです。これは脳の神経細胞が減少したり、脳内の情報伝達に障害が起こることで引き起こされます。

認知症の代表的なタイプにはアルツハイマー型認知症、脳血管障害による認知症、レビー小体型認知症などがあり、それぞれ脳内の変化と症状が異なります。特にアルツハイマー型認知症は脳の海馬や大脳皮質で神経細胞が壊されやすく、記憶障害が強く現れることが特徴です。高齢になるほど認知症の発症リスクが増し、65歳以上の高齢者に多くみられる病気となっています。年齢が上がるにつれ、脳の老化や慢性的な疾患、生活習慣などが認知症の進行を加速させる要因となっています。

認知症と加齢によるもの忘れとの違い

「認知症」と「加齢によるもの忘れ」は一見似ているように感じますが、実際には大きな違いがあります。

| 比較項目 | 加齢によるもの忘れ | 認知症 |

|---|---|---|

| 原因 | 加齢による脳の自然な老化 | 脳の神経細胞の異常や病気(例:アルツハイマー病など) |

| 忘れ方の特徴 | ・体験の一部を忘れる(例:「名前が出てこない」) ・昨日の食事内容を思い出せない ・物をどこに置いたか一時的に忘れる | ・体験そのものを忘れる(例:「会ったこと自体を忘れる」) ・食事したこと自体を忘れる ・自分が物を置いたことを覚えていない |

| 思い出し方 | ヒントをもらうと思い出せる | ヒントをもらっても思い出せない |

| 日常生活への影響 | ほとんど支障がない | 生活や仕事に支障をきたす |

| 時間・場所の認識 | 基本的に保たれている | 日付・時間・場所の感覚が混乱する |

| 会話や行動の特徴 | 話の筋は通っている | 話がかみ合わない、同じことを何度も尋ねる |

| 自覚の有無 | もの忘れに自覚がある | 忘れている自覚が乏しい |

| 初期症状の例 | 名前や予定を一時的に忘れる | 約束を守れない、メモをしても忘れる、家族の顔を忘れるなど |

| 進行のしかた | ゆるやかで限定的 | 徐々に進行し、認知・判断・行動に広く影響する |

加齢によるもの忘れは、日常生活の中で起こるごく当たり前の現象であり、例えば「昨日の夕食のメニューを思い出せない」「人の名前がすぐに出てこない」といったケースがよく見られます。これは脳の老化による一時的な記憶力の低下であり、ヒントをもらうことで思い出せることが多いのが特徴です。

一方、認知症の症状は生活や仕事に重大な影響を及ぼす深刻なものです。認知症の場合、過去の記憶や体験そのものを完全に忘れてしまったり、新しい情報を覚えることが難しくなります。また、日付や場所、家族の顔など基本的な認識にも支障をきたし、周囲の人から見ても「様子が違う」と気づく場面が増えます。認知症初期症状としてはメモをしても忘れる、同じことを繰り返し尋ねる、約束を守れなくなるなど、日常の中で明らかな変化が現れることが特徴です。

認知症の主な種類と症状

代表的な認知症には、いくつかの種類があり、それぞれ発症のメカニズムや症状が異なります。次に、主な分類ごとの特徴について詳しく見ていきます。

主な認知症の種類と特徴

主な認知症の種類と特徴をご紹介します。認知症にはいくつかの主要な種類があり、それぞれ原因や症状の特徴が異なります。

アルツハイマー型認知症

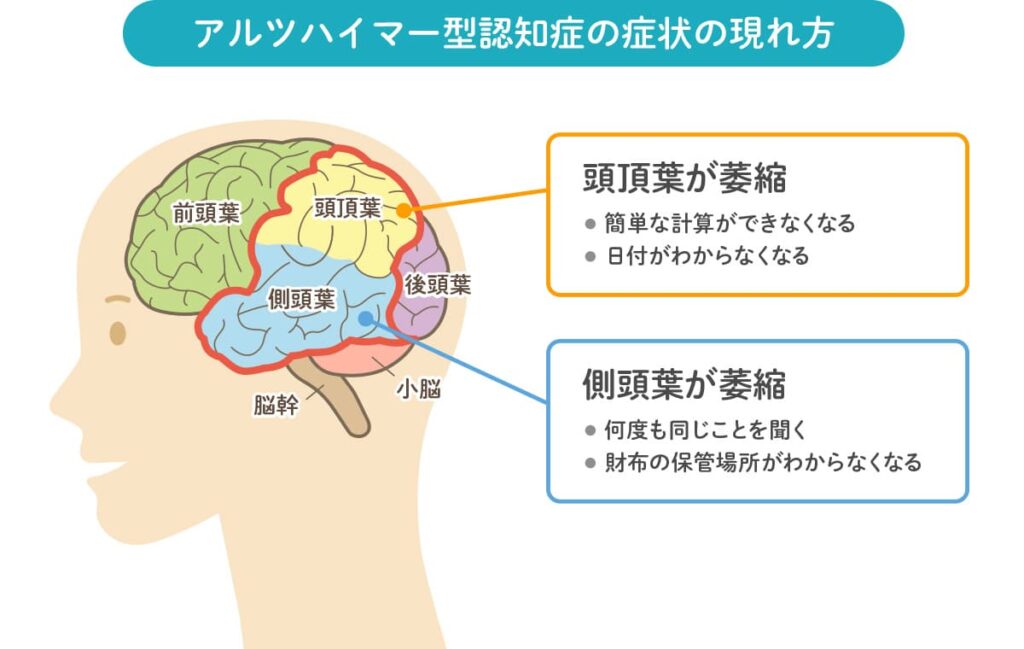

認知症の中で最も多いのはアルツハイマー型認知症で、脳内の神経細胞が徐々に減少し、脳が萎縮していきます。これにより記憶障害や判断力の低下が目立ちます。

症状の進行は比較的ゆっくりで初期には物忘れから始まり、進行すると日付や場所、人物の認識にも障害が現れます。

運動症状は初期にはあまり症状としては現れないのも特徴です。

血管性認知症

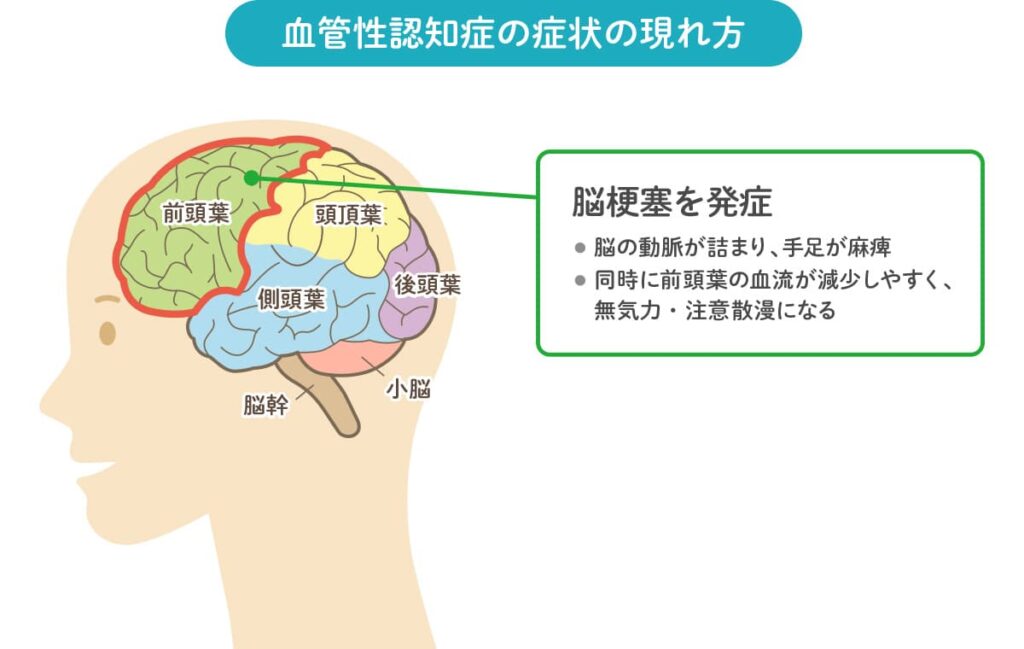

次に多いのが血管性認知症で、脳梗塞など脳血管障害によって起こります。症状には記憶障害とともに、一時的な混乱や感情コントロールの難しさが加わることがあり、階段状に症状が進むのが特徴です。

まだら認知症といった症状もあり、覚えていることと覚えていないこと・できること・できないことがまだら模様のようにあるのがポイントです。

血管性認知症は、脳卒中などが原因で発症しているので、神経症状なども併発している人も多く介護が難しくなる場合も多々あります。

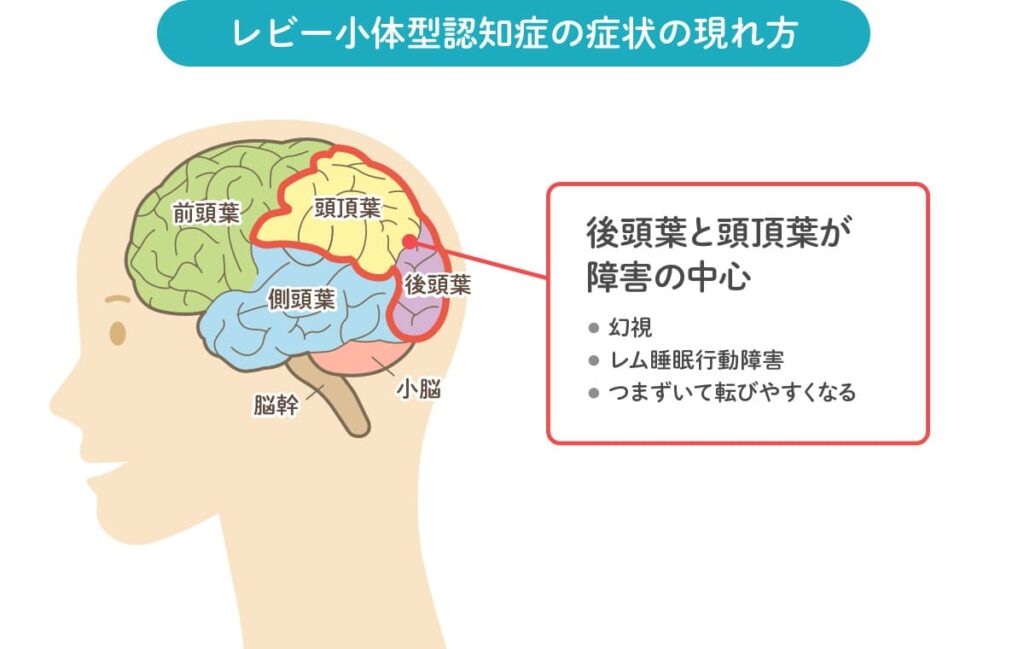

レビー小体型認知症

レビー小体型認知症は、幻視や運動障害など独特の症状が出現するタイプで、認知機能の変動やパーキンソン症状がみられる点が特徴です。

認知機能の変動が多い点もポイントで、良い時と悪い時の差が激しくなっています。幻視の症状があったり、手足の震えや動作の遅れが起こってくる点も、介護者からすると介護がより大変になってしまいます。

多様な症状が出てしまうため、診断が難しい場合もあります。

そのほか、前頭側頭型認知症は人格変化や行動障害が強く出ることが多く、家族や周囲から見て生活への影響が大きくなるといわれています。これらの認知症のなかには若年性認知症もあり、現役世代で発症するケースも増えています。

分類ごとに症状やサポートの形が異なるため、早期発見と適切な対応が重要です。

中核症状とBPSDの違いと例

認知症には「中核症状」と「BPSD(行動・心理症状)」という2つの症状が存在します。

中核症状とは、脳の神経細胞が障害されたことによる直接的な認知機能障害で、たとえば記憶障害(新しいことが覚えられない、何度も同じことを聞く)、見当識障害(時間や場所が分からない)、判断力・理解力の低下(会話が成立しない、段取りが難しくなる)、実行機能障害(家事や仕事を整理して行えない)、失語・失認・失行(話ができない、物の認識が出来ない、服の着方を忘れる)などが挙げられます。

一方BPSDは、中核症状に付随して現れる「周辺症状」であり、認知症患者の心理的・行動的な変化を指します。代表的な例には、妄想(物盗られ妄想など)、幻覚、焦燥、不眠、不安、抑うつ、無気力、攻撃的な振る舞い、暴言や暴力、徘徊、不適切な性的行動などがあります。BPSDは、本人の性格や環境、周囲の対応によって大きく変化しやすく、特に家族や介護者には負担となることも多いです。

| 比較項目 | 中核症状 | BPSD(行動・心理症状) |

|---|---|---|

| 原因 | 脳の神経細胞が壊れることによる直接的な症状 | 中核症状に、心理・環境・体調などの要因が重なって起こる |

| 主な特徴 | 認知機能そのものの低下 | 感情や行動の変化として現れる |

| 代表的な症状 | 記憶障害、見当識障害、判断力低下、失語・失認・失行など | 妄想、幻覚、不安、興奮、暴言・暴力、徘徊、不眠など |

| 個人差 | 多くの人に共通して現れる | 人や環境によって大きく異なる |

| 対応のポイント | 医学的治療やリハビリが中心 | 環境調整や関わり方の工夫で軽減できることが多い |

中核症状は脳機能障害、BPSDは個人と環境・心理状態の相互作用によって引き起こされる点が大きな違いです。

65歳未満で発症する若年性認知症

若年性認知症は一般的に65歳未満で発症する認知症を指し、働き盛りの世代が主な対象となります。高齢者とは異なり、家庭や職場などで重要な役割を担うため、本人だけでなく家族や職場にも深刻な影響が及びます。症状は記憶障害や判断力の低下、実行機能障害など認知症の中核症状とほぼ同様ですが、仕事のミスや対人関係のトラブル、経済的な不安、職業喪失や家事の継続困難など、生活全般への影響が大きいのが特徴です。

支援には、病気の受け止めや就労支援、経済的支援、心理的ケアなど包括的なサポートが必要です。若年性認知症では、家族や会社、地域社会が一体となったサポート体制が求められ、専門の支援コーディネーターによる制度利用の助言や、継続的な相談体制の整備が不可欠です。本人の気持ちや役割への配慮を重視し、できる限り社会参加を促す活動やコミュニティでの居場所づくりも大切です。生活・仕事・家族の課題が複合的に絡むため、早期発見ときめ細かな支援が社会全体で重要視されています。

参考:こころの情報サイト

認知症の初期症状と気づきのサイン

認知症の初期症状は日常生活で見逃しやすい変化が多く、本人だけでなく周囲の注意が早期発見には重要です。ここから特徴的なサインを具体的に解説します。

見逃されやすい初期症状

認知症の初期症状は加齢によるもの忘れと間違えやすく、日常の些細な変化として現れることが多いです。代表的なのは記憶障害で、約束や予定を忘れる、物の置き場所を何度も忘れる、食事をしたことを忘れてしまうといった行動が見られます。同じ話を繰り返す、普段できていた家事や買い物の手順が分からなくなる、財布や鍵などを何度も探しているなども初期症状の一つです。

さらに、性格や感情面にも変化が起きやすく、怒りっぽくなったり、急に無気力や無関心になったりすることがあります。趣味への興味を失う、コミュニケーションが消極的になるといった変化も見逃されがちなサインです。金銭管理が疎かになる、計算が苦手になる、日付や曜日の感覚が分かりづらくなるといった特徴も重要です。

初期段階では本人に自覚が乏しいことが多く、家族や周囲が「いつもと違う」と感じた時が早期発見のポイントとなります。体調不良やうつ病など、他の疾患と区別しづらい場合もあるため、違和感を覚えたら医療機関に相談するのが大切です。

家族・周囲が気づく行動変化

認知症の初期には、家族や周囲が「いつもと違う」と感じる行動変化が現れることが多いです。たとえば、物や予定の置き忘れが増える、何度も同じことを質問する、急に怒りっぽくなる、趣味への興味がなくなってしまうなどが典型的です。何年も続けていた家事の手順が分からなくなる、「財布や鍵が見つからない」と頻繁に探す場面も増えます。

時間や場所の感覚が曖昧になり、約束や予定を忘れることも多くなります。迷子になる、金銭管理が不安定になる、服装の組み合わせを間違えるといった行動変化も大きなサインです。一方、無気力や無関心、自発性の減退など精神面の変化も現れやすく、表情が乏しくなる場合もあります。

本人が「年のせい」「疲れている」と説明することも多いですが、周囲が細かな違和感に気付き、早期に医療機関へ相談することが認知症の進行を防ぐ大切なポイントとなります。家族から見て「これまでと違う」「小さなミスが増えた」「表情や言動に変化がある」と感じた場合は、迷わず専門家に相談を検討しましょう

軽度認知障害(MCI)との違いと早期対応の重要性

軽度認知障害(MCI)は、認知症ではないものの記憶力や注意力が健康な状態より低下している“グレーゾーン”の段階を指します。MCIは認知症の前段階であり、日常生活への重大な支障はほとんどありませんが、放置すると年間約10%~15%が認知症へ進行すると報告されています。一方で、早期発見と対応によって30%以上が健常に戻る可能性もあります。MCIのうちに積極的な認知機能トレーニングや生活習慣の見直しを行うことで、認知症の発症や進行を遅らせることができます。

認知症の場合は日常生活で明確な支障が生じますが、MCIは家族のサポートがあれば自立した生活を継続できる状態です。最近物忘れや計画の立て方が気になる場合は、早めに医療機関やもの忘れ外来で専門的な診断を受けることが大切です。早期対応が、認知症予防や生活準備にもつながります。

参考:Yahoo!ニュース

認知症の検査と診断方法

認知症の検査と診断は、問診や認知機能テスト、画像診断など複数の手法を組み合わせて総合的に行われます。次に主な検査方法と特徴を詳しく説明します。

認知症スクリーニングとMMSE

家族や本人が「最近物忘れが多い」「日常生活で違和感がある」と感じた段階で、早めにかかりつけ医や神経内科・精神科などの医療機関を受診しましょう。初診では問診(生活や症状の変化、家族からの情報)や身体診察が行われ、スクリーニング検査として主にMMSE(Mini-Mental State Examination)などの認知機能検査が使われます。

MMSEは、記憶力・注意力・計算力・言語理解など、多項目の質問で現在の認知機能を評価するテストです。得点によって認知症や軽度認知障害(MCI)の可能性が分類され、必要に応じてさらに詳しい神経心理検査や画像診断(MRI・CTなど)へと進みます。診断の流れは「問診・スクリーニング検査→詳細検査→総合評価→診断・生活支援へ」と段階的に進み、医師・認知症ケア専門士・家族が連携しながら対応します。

画像診断(MRI・CTなど)とその役割

認知症の診断にはMRIやCTなどの画像診断が重要な役割を果たします。これらの検査で脳の構造や形態に異常がないかを調べます。MRIは特に脳の海馬など記憶を司る部位の萎縮や血管性障害の詳細を把握するのに優れており、アルツハイマー型認知症や血管性認知症の判別に用いられます。

CTはエックス線を利用して脳全体の形態を見る検査で、比較的短時間で受けられるため救急などでもよく利用されています。MRIは磁気を利用し、脳内の構造・血管・小さい病変の評価に有用です。脳の萎縮や脳室の拡大、側頭葉の形状変化、血流障害などが画像で確認でき、診断とタイプ判定の参考になります。

加えて、SPECTやPETなどの脳血流・代謝検査では形態異常だけでなく脳の機能面を評価することも可能で、早期の血流障害検出にも有益です。

参考:恩賜財団 済生会

認知症の治療方法

認知症の治療方法を見ていきましょう。

薬物療法

認知症のメインとなる治療方法は、薬物療法です。認知症の進行を遅らせることや、症状を抑えたりすることができます。ただ認知症は完治するものではないため、進んでしまったところから元に戻すことはできません。

認知症の薬を飲むことで、進行を遅らせることが認知症の方にできる治療法です。具体的な薬としては、抗認知症薬がメインですが、睡眠薬や向精神薬なども症状に合わせて処方されるのが一般的です。

非薬物療法

非薬物療法も認知症の方には、効果がある場合があります。例えばパズルや計算といったことも、実は認知症には効果が期待できます。

脳が活性化するためには、心理療法として過去を語っていく回想法であったり、リアリティ・オリエンテーションと呼ばれる自分の状況を確認するといった方法もあります。

他にも有酸素運動であったり、筋力トレーニングを行ったりすることも認知症患者に有効です。

認知症予防のためにできること

認知症予防のためには、生活習慣の改善や脳トレ・社会活動の継続が重要です。ここから具体的な方法や対策について紹介します。

生活習慣の改善

認知症予防には科学的根拠に基づいた生活習慣の見直しが効果的です。食事面では、魚や緑黄色野菜、豆類、果実を中心としたバランスの良い食事が推奨されます。特に青魚に含まれるDHA・EPAなどのオメガ3脂肪酸は、脳の健康維持・記憶力向上・アルツハイマー型認知症の発症リスク低減に効果があると報告されています。さらに、葉酸が豊富な野菜や果物の摂取は、脳血管疾患や認知症の原因となるホモシステインの増加を防ぎます。

運動習慣も認知症予防に重要です。WHOや国内外の研究では、週3回以上の有酸素運動(ウォーキング・ジョギング・体操等)を継続することで、アルツハイマー型認知症の発症リスクが最大約80%低下すると報告されています。運動は脳萎縮を抑制し、認知機能・記憶力・メンタルヘルスも向上させます。

社会的孤立をなくす

社会的孤立は認知症の発症リスクを高める重要な要因とされています。複数の大規模研究によれば、家族や友人との交流が少ない人は、そうでない人に比べて認知症リスクが最大26%高いと報告されています。社会的なつながりが薄い生活は、脳への刺激が減り、孤独感が長期間続くことで、脳の萎縮にも影響を及ぼすことが明らかになっています。

特に独居や人との会話が減ることで、記憶を司る海馬領域の委縮や白質病変が進みやすく、それが認知機能低下や認知症発症リスクを高めるメカニズムであると示唆されています。また、孤独感は脳の灰白質容量を減少させ、認知機能を低下させる因子にもなります。反対に、地域活動への参加、趣味やボランティア、人との交流が多いほど予防効果があることが示されています。

日常的なコミュニケーションと外出、社会参加によって脳のさまざまな機能が鍛えられ、認知症の予防につながることが科学的に裏付けられています。孤立を防ぎ、地域・家族・友人とのつながりを大切にすることが予防の第一歩です。

予防に役立つ検査やツールの利用

認知症予防には、日常的にセルフチェックできる検査やツールの活用が効果的です。自宅で簡単に認知機能を測定できる「認知症自己診断テスト」や「大友式認知症予測テスト」は、質問に答えるだけで認知症のリスクを予測でき、早期発見に役立ちます。また、最新のVR映像テストやオンライン認知機能テスト「Cognitrax」などは、スマートフォンやタブレットからリアルタイムで認知機能を評価し、経年変化も管理可能です。

さらに、「My MCIプラス」や長谷川式認知症スケール、APOE遺伝子検査キットなど多様なツールが登場しており、検査結果に応じた予防アクションや生活習慣の改善を具体的に提案してくれます。アプリ利用による脳トレや認知機能刺激、生活記録・活動提案も科学的に効果が認められており、楽しみながら取り組める点も魅力です。

参考:「運動」「認知的介入」による認知症リスク低減

参考:社会的孤立および孤独感が認知症リスクに及ぼす影響に関する疫学的知見 (BRAIN and NERVE 77巻2号) | 医書.jp

参考:ミッドタウンクリニック名駅

SDGsと認知症共生社会の実現

SDGsの理念に基づき、認知症の人が尊厳を持って地域で安心して暮らせる共生社会の実現が求められています。次に、その具体的な施策を見ていきます。

認知症施策とSDGs目標の関係

認知症施策はSDGs(持続可能な開発目標)と密接に関係しています。SDGsの基本理念「誰一人取り残さない」は認知症の人も含めて社会の中で尊厳をもって共生することを重要視し、認知症施策はこの理念を具体化するものです。特に「目標3:すべての人に健康と福祉を」「目標10:人や国の不平等をなくそう」「目標11:住み続けられるまちづくりを」などは、日本の認知症基本法や施策と深く連動しています。

近年は“予防”と“共生”を両輪として施策が展開されており、認知症バリアフリーの推進、街づくりや社会参加、本人の意思決定支援など多面的な政策が進められています。認知症の人が地域で安心して暮らし、孤立せず多様な社会参加ができる環境整備を目指す動きが基本法・地方自治体計画でも拡充されています。

国際社会でも診断後支援や官民連携による地域づくり、先進的な事例の共有などSDGs視点での認知症施策が推進されており、日本もこの流れに沿った制度・モデルの構築が積極的に行われています。今後も認知症等の社会課題解決がSDGs目標達成へ向けた重要テーマとなります。

目標達成のための認知症とともに生きる地域社会づくりの重要性

認知症とともに生きる地域社会づくりは、SDGsの「誰一人取り残さない」という理念の具体化につながります。全国各地では、認知症の人が安心して地域で生活し、家族や住民とともに支え合える共生社会の構築が進んでいます。たとえば「認知症カフェ」は、本人・家族・地域住民・専門職が自由に交流できる場として注目されており、地域の理解や孤立の防止、偏見の解消に寄与しています。

また、自治体や民間企業が連携する認知症バリアフリー推進活動や、住民同士が支え合う交流活動、専門職による相談・講座の開催など、認知症の人が社会の一員として役割をもてる仕組みづくりが広がっています。認知症本人が活動する「希望大使」や「本人ミーティング」、チームオレンジといった取り組みも始まっており、本人発信・多様な参加を軸にした共生の形が強調されています。

地域一体となった「認知症にやさしいまちづくり」は、本人や家族だけではなく、住民・企業・行政それぞれに役割とメリットがあり、持続可能な社会づくりの中心となっています。今後も、より多様な地域活動やネットワークの強化が課題解決の鍵となります。

参考:厚生労働省

認知症の方との接し方・私たちにできること

認知症の方との接し方・私たちにできることをみていきましょう。

肯定的な声かけ・共感

認知症の方と接する際は、否定や叱責を避け、肯定的な声かけと共感を心がけることが大切です。「そうだね」「その気持ち分かるよ」など、相手の感情を受け止める言葉を使うことで安心感・信頼関係が生まれます。

介護者と要介護者が過ごしやすい環境がもっとも重要ですが、認知症の方の場合は何度も同じことを言ったり、指示が通りづらい場合が多々あります。

ついイライラして否定的なことを言ってしまったり、語気を強めてしまう場合もあるかもしれませんが、自分を責めずにまずはお互いの感情を受け止めて、肯定的な声掛けをしていきましょう。

共感をすることは人間関係においてもっとも重要なポイントです。特に男性は難しく感じるかもしれませんが、まずは同意するところから進めていくことをおすすめします。

目線を合わせてわかりやすく伝えること

認知症の患者さんと会話するときには、目線をしっかり合わせ、ゆっくり・分かりやすい言葉で伝えることが非常に重要です。

わかりやすく伝えることは、認知症の方だけでなく誰に対しても効果がある対応ですが、認知症の患者さんであっても、スムーズに話を進められる場合があります。頭ごなしにやってほしいことを伝えるのではなく、ゆっくりわかりやすく伝わるように、声掛けをしましょう。

「トイレに行ってから、上着を着て」といった長い説明や難しく感じられるような指示は避け、「トイレに行きましょう」「上着を着ましょう」など、具体的に一つずつ伝えることで混乱を防げます。

認知症の患者さんは中々指示が通りづらい点がありますが、何度か伝えることで自分でできる場合があります。

認知症の人のペースを尊重すること

急かさずに相手のペースを尊重し、笑顔で明るく接することも大きなポイントです。本人のできることを奪わず、間違いがあっても無理に訂正せず、「できた事」に目を向けて温かく見守る姿勢が重要です。

認知症患者が急かされると混乱してしまったり、不安が増幅してしまうことがあるため、まずは相手のペースを見越して行動することが重要です。

さらに、家族だけで抱え込まず、地域包括支援センターや認知症サポーター養成講座など、地域・専門職の力も活用しながら支援の輪を広げましょう。

日常の中では、「声かけ」「一緒に過ごす」「見守り」「地域への理解発信」など、身近な行動から認知症の方の安心と生活を支えられます。本人や家族、地域全体の連携が共生社会の土台となります。

参考:みんなの介護

認知症に関するよくある質問

認知症について多くの人が疑問をもつ、気になるポイントをわかりやすく解説します。

Q1.認知症の初期症状には具体的にどんなものがありますか?

認知症の初期症状として、予定や約束を忘れる、物を置き忘れる、同じ質問や話題を何度も繰り返すといった記憶障害がまず現れます。これらは毎日の暮らしの中でも、家族が気付きやすい変化です。

また、計算や判断が苦手になり、買い物や家事の順序を間違える、時間や場所の感覚が曖昧になるといった見当識障害が現れることもあります。本人の性格や感情面にも変化が起こりやすく、無気力や怒りっぽさ、趣味への興味の喪失、急な落ち込みなどが初期段階で見られる兆候です。さらに、家族とのコミュニケーションが減り、外出や人との交流を控える傾向も認められます。

Q2.認知症を予防するために有効な生活習慣や対策には何がありますか?

認知症予防にまず有効なのは、バランスの良い食事です。青魚に含まれるDHA、不飽和脂肪酸、緑黄色野菜や果物のビタミン、豆類のたんぱく質、葉酸などを毎日の食事に意識して取り入れることが大切とされています。

また、有酸素運動(ウォーキング、ジョギング、水泳など)を週3回以上続けることで、アルツハイマー型認知症の発症リスクを大きく低減するという科学的な調査報告もあります。良質な睡眠も認知症予防の基本であり、規則正しい生活、過剰な糖分や塩分の制限も重要です。

さらに、人との交流や趣味・地域活動への参加、会話や読書など頭を使う活動、禁煙・節酒、ストレス対策なども認知症予防に効果があるとされています。日常生活の中で無理なく続けられる工夫を取り入れましょう。

Q3.家族が認知症かもしれないと感じたら、どの診療科や相談窓口へ行けばよいですか?

認知症が疑われる場合は、まずは内科や心療内科、神経内科、精神科などの医療機関を受診することがおすすめです。かかりつけ医で相談しても構いませんが、症状によっては専門医へ紹介してもらう方法もあります。診断後も、地域包括支援センター、市町村の高齢者福祉課や介護相談窓口、認知症サポート医や認知症ケア専門士への相談が推奨されています。

家族会や支援団体、認知症カフェを活用することで、同じ悩みを持つ人と交流したり、情報を得たりすることもでき、不安や孤立感を早めに解消しやすくなります。遠方で暮らす家族は、電話やオンライン相談の活用も効果的です。

Q4.軽度認知障害(MCI)と認知症の違いは何ですか?

軽度認知障害(MCI)は、認知機能の一部(主に記憶や注意力)に低下が見られるものの、日常的な生活はほぼ自立して送れている状態です。認知症では、記憶障害だけでなく判断力や見当識、実行機能など複数の認知機能が低下し、介助がないと日常生活に大きな支障が出ます。

MCIの場合は早期発見と積極的な予防策(食事・運動・知的活動など)によって、健常状態に戻る可能性もありますが、年間10~15%が認知症へ進行するとされています。したがってMCIの段階で医療相談や生活の見直しを行うことが非常に重要です。

Q5.認知症の薬や治療で改善することはできますか?

認知症の薬(コリンエステラーゼ阻害薬やNMDA受容体拮抗薬など)は、進行速度を遅らせたり、一時的に記憶障害や精神症状を軽減できる効果があります。薬物療法は症状の安定やQOL向上につながりますが、認知症自体を根本的に治すことはできません。治療の限界として、進行を完全に止める方法は未だ確立されておらず、薬による副作用や相性にも注意が必要です。薬物療法と併せて、リハビリテーション、環境の工夫、家族や地域のサポートなど、多面的なケアが重要です。

また、近年では非薬物療法(認知リハビリや脳トレ、認知症カフェなど)も症状改善や本人の安心・意欲維持に役立つとして、積極的な取り組みが推奨されています。

まとめ

認知症は誰でも発症する可能性のある身近な疾患です。初期症状を正しく理解し、家族や周囲が細かな変化に気付いた時はできるだけ早く医療機関での相談・診断を受けましょう。予防法として、食事・運動・社会活動といった生活習慣の見直しが科学的にも有効とされており、日常の心がけが将来の健康維持につながります。認知症や軽度認知障害(MCI)は早期対応によって進行を防ぐことが可能です。薬物療法や環境調整、家族・地域のサポート、リハビリや脳トレなど多面的なケアはQOL向上に欠かせません。

近年はSDGsの理念に基づき、認知症とともに地域全体で支え合う仕組みづくりや、誰もが安心して暮らせる共生社会の実現に向けた取り組みも進んでいます。認知症への理解を深め、正しい知識を持ち、社会や家族の力を借りて、本人の尊厳と安心を守る社会の実現を目指していきましょう。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS