ワンオペ育児は、育児や家事のすべてを特定の親が一人で担う状態を指し、主に母親がその役割を担っている家庭が多く存在します。家族の協力が得られず、実家や地域の支援も届きにくい環境下では、親は極度のストレスと孤独にさらされがちです。このような状況は心身の健康を損ない、子どもとの関係や育児そのものにも悪影響を及ぼします。

一方で、分担の見直しや行政・民間の育児支援制度を活用することで、精神的・時間的なゆとりが生まれ、親の自己肯定感や家庭の雰囲気にも好影響をもたらします。

本記事では、ワンオペ育児の実態と課題、解消に向けた現実的な対策を明らかにしていきます。

ワンオペ育児とは?

ワンオペ育児とは、家事や育児のほぼすべてを一人で担っている状態を指します。共働き世帯やひとり親世帯の増加、地域や家族とのつながりの希薄化など、現代社会の構造的な要因によって、このような状況に置かれる保護者が増加しています。厚生労働省の資料でも、育児や家事の負担が家庭内で特定の人物に集中する問題が取り上げられており、特に母親に対する偏りが根強く残っていると指摘されています。

ワンオペ育児は一時的なものではなく、慢性的に続く場合が多く、育児者の精神的・身体的健康に深刻な影響を及ぼします。さらに、育児者が常に一人で対応しなければならないことで、適切な休息が取れず、育児の質そのものにも影響を及ぼす可能性があります。このような状況に対する社会的な認識や支援は十分とは言えず、個人の問題として片付けられてしまうケースが多いことが課題です。

ワンオペ育児の定義と語源

ワンオペ育児の「ワンオペ」とは、もともと飲食業界などで使われていた「ワンオペレーション」を略した言葉で、ひとりで業務をこなす状況を意味します。この語が育児に転用され、「ワンオペ育児」という表現が生まれました。その定義は明確に定まっているわけではありませんが、一般的には、家族やパートナーの協力を十分に得られない中で、育児や家事を実質的に一人でこなす状態を指します。

近年では、夫婦共働きが当たり前となる一方で、仕事と育児の両立を主に母親が担っている家庭が少なくありません。特に、夫の単身赴任や多忙による不在、あるいはシングルマザー・シングルファーザーとしての子育てなど、さまざまな事情がワンオペ育児を引き起こしています。また、祖父母などのサポートを得にくい都市部に住む家庭では、外部支援の少なさが負担をさらに増幅させています。

このようなワンオペ状態が長期化すると、育児者は慢性的な疲労やストレスを抱えるようになります。育児が「孤独な戦い」と化し、周囲に助けを求めることすら難しくなる場合もあります。社会的な認識や制度の整備が遅れている中、個人の努力だけでは解決が難しい問題であることは明らかです。

家庭の中で孤立する親たちの現状

現在、多くの家庭で見られるワンオペ育児の根本には、家庭内での役割分担の偏りと、外部とのつながり不足があります。厚生労働省の「こども未来戦略」でも、育児・家事の担い手が一人に集中することが、家庭全体の健全性に悪影響を及ぼす可能性があると指摘されています。特に育児期の母親にとっては、日中に大人と会話する機会が少なく、社会との接点が断たれた状態に近くなることも少なくありません。

このような孤立状態は、本人の自尊心を低下させるだけでなく、うつ症状や育児ノイローゼを引き起こすリスクを高めます。相談できる相手がいない、共感してもらえないという状況は、育児者にとって大きなストレスとなります。また、育児の合間に休むことすらままならず、家事や育児が「終わりのない労働」と化していきます。

さらに、家庭内での孤立は子どもとの関係にも影響を及ぼします。育児者が常に疲れていたり、感情に余裕がなかったりすると、子どもに対して必要な愛情表現や対応が難しくなります。このような家庭環境が長期化すれば、子どもの情緒的な発達にも悪影響を与える可能性があるため、早急な社会的支援が求められます。

参考サイト:こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)

なぜワンオペ育児はなくならないのか?

ワンオペ育児が社会問題として取り上げられるようになって久しいにもかかわらず、その解消には至っていません。個人の努力では解決できない構造的な課題が根深く残っており、多くの家庭で今なお育児負担が一人に偏る状況が続いています。育児が母親に集中するという文化的背景や、支援を受けにくい社会構造がその主な要因です。厚生労働省が示した「こども・子育て政策の強化を(試案)」でも、こうした社会の課題に対し包括的な対策が求められています。

「母親がやるもの」という無意識の固定観念

日本社会には、「子育ては母親が担うもの」という暗黙の了解が依然として根強く存在しています。このような固定観念は、育児を母親の義務として当然視する空気を生み出し、父親の育児参加を妨げる要因ともなっています。家庭内での育児分担が進まない背景には、こうした意識の問題が大きく影響しており、性別役割分担の固定化がワンオペ育児の継続を後押ししています。

例えば、母親が育児休業を取得することは当たり前とされる一方で、父親の育児休業取得には未だに職場での理解が乏しく、取得率も低い状況が続いています。職場の空気、昇進への影響、同僚への配慮などの複合的な障壁が、男性の育児参加を阻んでいます。その結果、家庭内での役割分担が改善されず、育児・家事が母親に集中しやすくなります。

また、SNSやメディアの中でも、育児を頑張る「母親像」が美徳として描かれることが多く、無意識のうちにその価値観が浸透しています。母親自身も「自分が頑張るしかない」という意識にとらわれやすく、周囲に支援を求めることに罪悪感を抱いてしまう傾向があります。結果として、育児の負担は偏ったままになり、ワンオペ状態が常態化します。

このような固定観念を打ち崩すためには、男女を問わず育児を「社会全体の責任」として捉える視点の転換が必要です。家庭や職場だけでなく、教育機関やメディアも含めた社会全体で、育児に対する価値観を見直していくことが求められています。

頼れる人がいない現代の家族と地域構造

現代の日本では、家庭や地域の構造が大きく変化しています。その変化が、育児をめぐる「孤立」や「ワンオペ状態」の根本的な背景となっているのです。以下では、その実情と課題について詳しく見ていきます。

核家族化による育児の孤立化

かつての日本社会では、祖父母や親戚、近隣住民との関係が密接であり、育児を家庭や地域全体で支える文化がありました。しかし、都市化や核家族化が進んだ現在、同居する家族が少なく、周囲に頼れる人がいないという状況が一般的になっています。厚生労働省の資料によれば、特に都市部において育児世帯の孤立が深刻化していることが報告されています。

地域とのつながりの希薄化

地域社会のつながりが弱まることで、ちょっとした悩みや子育ての不安を相談できる相手が見つからず、育児者が精神的な孤立に追い込まれることがあります。祖父母が遠方に住んでいたり、高齢や就労のためサポートが難しい家庭も多く、育児の実質的な担い手が限定されてしまうのが現実です。

支援制度が届きにくい現実

各地で整備されている育児支援制度も、情報が行き届かない、申請手続きが複雑、利用条件が厳しいなどの理由で、実際には十分に活用されていないケースが目立ちます。制度そのものの設計だけでなく、情報提供の方法やアクセスのしやすさといった「届ける仕組み」も大切な課題です。

支援を拒む心理的な壁

近所付き合いの減少だけでなく、育児の方針や価値観の違いによる干渉・批判への不安から、あえて周囲の支援を避けるケースも見られます。育児に対する多様な考え方が存在する現代において、他人の目を気にして頼ることを躊躇する家庭も少なくありません。これもまた、孤立を深める要因となっています。

意識と制度の両面からの改革が必要

ワンオペ育児の背景には、性別役割分担への固定観念と、家族や地域の孤立を助長する社会構造が深く関わっています。これらの問題を解決するには、家庭内の意識改革だけでなく、企業や地域社会、行政による制度整備も同時に求められます。「一人で育てる」から「みんなで支える」社会への転換が、これからの育児には不可欠です。

参考サイト:こども・子育て政策の強化について(試案)【労働関連部分】

ワンオペ育児のメリット・デメリット

ワンオペ育児とは、保護者が1人で育児の大部分を担う状態を指します。支援を受けにくい家庭や、パートナーの協力が乏しい場合に起こりやすく、現代の育児課題のひとつです。ただし、すべてが不利なわけではなく、一定の利点も存在します。ここでは、メリットとデメリットを整理し、育児環境の課題を見つめ直します。

ワンオペ育児のメリット

ワンオペ育児には厳しさがある一方で、保護者自身の裁量が大きくなるという側面もあります。他者と意見を調整する必要がないぶん、自由度の高い育児が可能になる場合があります。

自分の方針で育児を進めやすい

家庭内に他の保育者がいないことで、生活リズムやしつけの方針を自分で決めやすくなります。たとえば、食事や就寝の時間、遊び方や勉強の進め方なども、家庭ごとに柔軟に対応できます。パートナーとの価値観の違いでストレスを感じる場面が少なく、無駄な衝突を避けられるという安心感もあります。

育児を通して自信と判断力が育つ

すべての育児を一人で行う環境は、自然と観察力や判断力を磨く機会にもなります。子どもの体調や気分の変化に敏感になり、早めに対応できる力が身につきます。最初は不安があっても、経験を重ねることで自信を持てるようになり、自立心や達成感が生まれることもあります。

ワンオペ育児のデメリット・問題点

ワンオペ育児は身体的・精神的に負担が大きく、長期間続くと深刻な影響を及ぼす可能性があります。家庭環境だけでなく、夫婦関係や子どもの発達にも関係してくるため、社会全体での理解と支援が求められます。

心と体の疲労が限界を超えやすい

育児に休みはなく、常に子どもの命を預かる責任がのしかかります。夜泣きや発熱が続くと十分な休息がとれず、慢性的な疲労を感じるようになります。ときには自分の体調が悪くても育児を休めない状況もあり、心身ともに余裕がなくなる人もいます。

孤独感から精神的に追い込まれる

周囲に相談できる相手がいないことで、不安や悩みが深刻化しやすくなります。特に乳児期などは社会との接点が減るため、孤独感が強まる傾向があります。ちょっとした失敗や判断ミスが重く感じられ、自分を責めてしまうケースもあります。

子どもとの関係に影響することもある

疲労やストレスが続くと、思い通りにいかない育児にいら立ちを感じてしまうことがあります。感情の起伏が激しくなり、子どもに厳しく接してしまう場面も出てきます。また、日常的に余裕がないことで、子どもの話を丁寧に聞けないといった影響も生じやすくなります。

離婚率との関連が指摘されている

育児や家事の負担が一方に偏った家庭では、夫婦関係に不満が蓄積しやすく、離婚につながる例が多いことが示されています。育児に対する意識や負担の格差が埋まらないまま生活を続けることで、対話の機会が減り、関係が悪化するリスクも高まります。ワンオペ育児の放置は、家族全体の安定にも影響を与えかねません。

ワンオペを減らすための解決策・できること

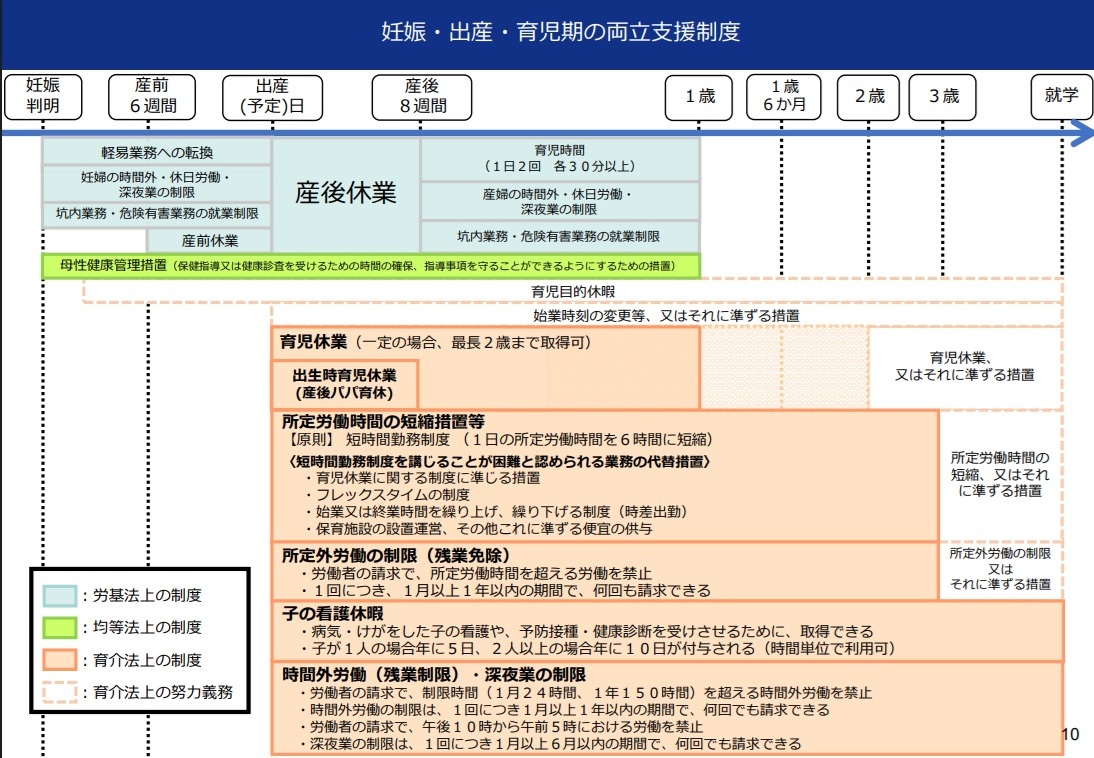

ワンオペ育児の負担を軽減するには、家庭内での協力体制の見直しと、社会資源の積極的な活用が不可欠です。すべてを一人で背負い込まず、家族内で役割を再構築すること、そして利用可能な制度や支援を知っておくことが、育児の継続性と親の健康を守るうえで大切です。厚生労働省が公開している「妊娠・出産・育児期の両立支援制度」一覧も、多くの家庭が抱えるワンオペ状態の解消に大きく貢献する内容となっています。

家庭内の育児分担を見直す

育児負担が一人に偏る根本的な原因のひとつは、家庭内の役割分担が曖昧なままであることです。特に共働き家庭では、家事や育児が「できる人がやる」という曖昧なルールで回っているケースが多く、結果的に時間的余裕が少ない方にしわ寄せが集中します。

家庭内で育児分担を見直すには、まず日常のタスクを「見える化」することが必要です。誰が何をどれだけ担っているかを明確にし、それをもとに夫婦で役割を話し合うことが第一歩になります。また、時間の使い方を見直し、週単位や日単位での育児当番制を取り入れることで、負担のバランスを取りやすくなります。

さらに、父親が主体的に育児に関わることで、母親の精神的・肉体的な余裕が生まれ、家庭内の空気が変わることもあります。父親の育児参加は単なる支援ではなく、子どもの成長にとっても有意義です。これを実現するためには、仕事との両立を前提としたスケジュール調整や育児休業の取得も視野に入れる必要があります。

支援制度やサービスを使って頼る習慣をつける

ワンオペ育児を回避するには、自分一人で抱え込まず、外部の支援を「頼る習慣」をつけることが重要です。厚生労働省が公開する「妊娠・出産・育児期の両立支援制度」には、法律に基づく休業制度や働き方の調整、子どものケアに関する多様な支援が用意されています。これらを正しく知り、必要に応じて活用することで、育児の負担を大きく軽減できます。

産前産後休業と育児休業制度

出産前後には「産前6週間・産後8週間」の休業が労働基準法で保障されています。出産を控えた体調管理や産後の回復期間に不可欠な制度です。さらに、育児・介護休業法に基づく「育児休業」は、一定の条件を満たせば子どもが2歳になるまで取得可能で、母親・父親ともに対象となっています。

出生時育児休業(パパ育休)

近年注目されている「産後パパ育休(出生時育児休業)」は、出生後8週間以内に最大4週間の育休を取得できる制度です。父親が育児初期から積極的に関わることで、家庭全体の育児負担を分散させる狙いがあります。

育児と仕事の両立を支援する制度

仕事を続けながら育児を行う保護者のために、「短時間勤務制度(1日原則6時間勤務)」や「時間外労働・深夜労働の制限」などの調整措置があります。特に、子どもが3歳になるまでの短縮勤務制度は多くの職場で活用が進んでおり、柔軟な働き方を可能にしています。

子どもの看護に関する休暇制度

「子の看護休暇」は、小学校就学前の子どもが病気やけがをした際に、年5日(2人以上なら10日)まで取得可能な制度です。時間単位でも利用できるため、保護者のニーズに合わせて柔軟に使える点が特長です。

制度を活用するための第一歩

制度の多くは法的義務や努力義務に基づくものであり、正社員だけでなくパートタイマーなど非正規雇用者も対象となります。ただし、職場の理解や制度の認知不足が障壁になることもあるため、まずは正確な情報を知ることが必要です。各自治体の子育て支援センターや企業の人事部門など、信頼できる窓口に相談することが制度活用への第一歩となります。

産後ケア事業を利用する

自治体によっては「産後ケア事業」として、出産後の母親を支援するサービスが用意されています。助産師や看護師による身体ケア・授乳指導・育児相談などが受けられ、心身の不安や孤独感を軽減する効果があります。宿泊型・日帰り型・訪問型などサービス形態はさまざまで、費用助成がある自治体もあります。出産後の回復期に一人で無理をせず、安心して育児を始めるためにも、積極的な利用が勧められています。

SDGsから見るワンオペ育児の課題

ワンオペ育児は、個人や家庭の問題として捉えられがちですが、実際には社会全体の構造や価値観に深く関係しています。とくに、持続可能な開発目標(SDGs)が掲げる目標のうち、目標5「ジェンダー平等」および目標3「すべての人に健康と福祉を」は、ワンオペ育児の現状と密接に結びついています。こうした課題を解決するためには、個人の意識改革だけでなく、制度や文化の変革が求められています。以下では、これら2つの視点から、ワンオペ育児をめぐる問題を深掘りしていきます。

「ジェンダー平等」としての育児負担問題

ワンオペ育児が発生する背景には、性別による役割分担の固定観念が今なお社会に根付いていることが挙げられます。とくに、日本では「育児は母親の責任」という意識が強く、共働き家庭であっても女性が家事と育児の多くを担っている実態があります。これは、SDGsの目標5「ジェンダー平等の実現」に反する構造的な問題です。

厚生労働省が公表した「こども未来戦略」では、父親の育児参加の必要性や、男女ともに仕事と家庭の両立が可能な社会の実現を強調しています。しかし、実際には男性の育児休業取得率は依然として低く、取得したとしてもその期間は短期にとどまっているのが現状です。また、育児休業の制度は整っていても、取得を希望する男性が職場で理解を得られず、キャリアへの悪影響を懸念して利用を断念するケースも少なくありません。

こうした状況は、家族内の役割分担を硬直化させ、ワンオペ状態の固定化を招いています。女性は社会的にも家庭内でも「担うべき責任」を抱え込みやすく、結果的に精神的・身体的な負荷を一身に受けることになります。これを是正するためには、法制度の整備と並行して、職場文化や社会の価値観を変えていくことが不可欠です。

SDGs目標5は単なる女性支援にとどまらず、すべての人が性別に関係なく、平等に生きる権利を享受できる社会を目指しています。ワンオペ育児という課題は、その達成度を示す一つの指標です。育児を一人の性別に偏らせない社会づくりこそが、持続可能な成長の基盤となります。

「健康と福祉」に直結する母子の負担

ワンオペ育児は、育児者の心身に大きな影響を及ぼすだけでなく、子どもの成長や福祉にも直接関わります。これは、SDGsの目標3「すべての人に健康と福祉を」の理念に照らしても、無視できない課題です。厚生労働省の「生活困窮者自立支援制度における横断的な課題」でも、育児期の支援が強調されており、ワンオペ状態がもたらす孤立と疲弊への対応が求められています。

育児を一人で抱え込む親は、慢性的な睡眠不足やストレスにさらされやすく、うつ症状や体調不良を引き起こすリスクが高まります。また、育児にかけられる時間や精神的余裕が不足することで、子どもへの接し方に影響が出る可能性も否定できません。たとえば、乳幼児期に十分な愛着形成ができない環境下では、子どもの情緒や発達に影響を及ぼす懸念も指摘されています。

加えて、支援制度の認知や利用が進まないことも問題です。一時保育や産後ケア、家事代行支援などのサービスが存在していても、それを知らない、あるいは「頼ることに罪悪感を感じる」などの心理的ハードルが障壁となっています。こうした「支援の届きにくさ」もまた、母子の健康と福祉を脅かす要因です。

目標3が掲げる「すべての人が健康に生き、福祉を享受できる社会」は、育児者と子ども双方を含めたものでなければなりません。その意味で、ワンオペ育児の是正は、単に家庭内の問題解決にとどまらず、公衆衛生や社会保障の観点からも大切な課題です。育児者が安心して支援を受けられる仕組みと、支援を当然の権利として認識できる社会風土が必要とされています。

ワンオペ育児支援制度に関するよくある質問

ワンオペ育児に直面する親たちから特に多く寄せられる疑問を整理しました。

以下の5点を通じて、「支援制度の内容」「利用条件」「利用の手順」などを解説します。

ワンオペ育児とは具体的にどんな状態を指すのですか?

この質問は、「ワンオペ育児とは?」という基本的な疑問から派生しており、育児支援制度を考えるうえでの出発点となります。総務省の調査によれば、共働き家庭でも妻の育児時間は夫の約4倍に達し、実質的に妻が育児を担う状況が浮かび上がっています。

本記事では定義と語源のセクションで詳述しているとおり、家事や育児をほぼ一人でこなす状態を指します。

どのようなケースがワンオペ育児になりやすいですか?

ワンオペ育児は、シングル家庭や単身赴任された家庭で起こりやすいことが知られています。

共働きで夫の勤務時間が長い場合や、実家や地域のサポートが得にくい都市部では、育児負担が一人に集中しがちです。「物理的・心理的に頼れる人がいない状況」がワンオペ育児を生みやすい環境です。

支援制度は誰が使えるのですか?

「妊娠・出産・育児期の両立支援制度」は、雇用形態を問わず広く適用されます。産前産後休業、育児休業、短時間勤務、看護休暇など多岐にわたる制度は、厚生労働省の資料に一覧で示されているように、正社員・パートタイマーを問わず対象条件を満たせば原則として誰でも利用可能です。

ただし、制度ごとに細かな条件が異なるため、事前の確認が必要です。

支援制度を使うと職場で不利になりますか?

多くの親が抱く不安のひとつに、「育児支援を使うことで職場での評価が下がらないか」といった懸念があります。現行制度では企業に周知義務があり、育児制度を利用したことによる不利益な取り扱いは法律で禁止されています。

ただし、職場環境によっては理解が十分でない場合もあり、対話や周囲の協力が重要です。

どこに相談すれば制度を利用しやすくなりますか?

厚生労働省が示すように、子育て支援センター・保健センター・企業の人事部などが主な相談窓口となります。自治体では、育児休業取得や働き方の調整に関する相談を無料で受け付けている場合も多く、制度活用の第一歩として有効です。

まとめ

ワンオペ育児は、育児や家事が一人に偏ることで心身の負担が大きくなり、家庭や社会にも悪影響を及ぼします。背景には性別役割への固定観念や支援を受けにくい社会構造があり、分担の見直しと制度の活用が不可欠です。育児支援制度や地域サービスを積極的に利用し、企業や社会全体で育児を支える環境づくりが求められています。SDGsの視点からも、ワンオペ育児の解消は「ジェンダー平等」や「健康と福祉」の実現につながる大切な課題です。