ゴールドリボン運動は、小児がんと闘う子どもたちとその家族を支えるために生まれた象徴的な活動です。経済的・心理的な負担の軽減や、治療・研究の支援、社会全体への認知度向上を目的に、寄付やチャリティーイベント、企業・地域との連携など多彩な活動が全国で展開されています。

年間約2,500人の子どもが小児がんと診断される中、一人でも多くの未来を守るため、NPOや医療機関、ボランティア、企業、市民が力を合わせ支援の輪を広げています。本記事では、ゴールドリボン運動の概要から現状、課題、そして私たち一人ひとりにできるサポート方法までを詳しくご紹介します。

小児がん患者を支えるゴールドリボン運動とは?

ゴールドリボン運動とは、小児がんの子どもたちとその家族を支援するために生まれた全国的な活動です。「ゴールドリボン」は世界共通の小児がん支援の象徴として使われており、勇気と希望を示す色を通じて病気と闘う子どもたちへのエールを送る役割を担っています。日本でもこの運動は広まり、寄付やチャリティーイベントなど多様な支援方法が展開されています。

活動の中心は、経済的に苦しい家庭への直接支援や、がんについての正しい知識普及、患者と家族の心のケア、社会の認知度向上にあります。さらに、企業や自治体、地域社会と連携しながら、小児がんの現状を改善し、未来に向けて持続可能な支援体制の構築を目指しています。ゴールドリボン運動が広がることで、多くの小児がん患者の環境がより良いものになり、一人でも多くの子どもたちが健やかに成長できる社会の実現につながっています。

ゴールドリボンの由来とシンボルに込められた想い

ゴールドリボン運動の象徴である「ゴールドリボン」は、小児がんと闘う子どもたちへの希望と応援の意志を形にしたシンボルです。ゴールドは「貴重さ」と「勇気」、リボンは「つながり」と「支援」を表し、病気に立ち向かう子どもや家族が決してひとりではないというメッセージを発信しています。

このシンボルには、社会全体が力を合わせて小児がん患者を支え、寄付やチャリティーイベントによって現状を変えていこうという思いが込められています。ゴールドリボン運動は、子どもたちに明るい未来と安心を届ける活動として、社会の認知向上と支援の拡大に挑戦し続けています。

ゴールドリボン運動の目的

子どもたちとその家族を支え、安心して笑顔で社会生活が送れる未来の実現をゴールドリボン運動は目指しています。

ゴールドリボン運動の3つの柱

ゴールドリボン・ネットワークが掲げる3つの活動の柱は、まず「小児がん患児・経験者のQOL(生活の質)向上支援」です。これは、医療費助成や心のケア、学業・社会復帰の支援など、患者本人とその家族が安心して治療や生活に向き合える環境づくりを目的としています。

次に「小児がんの治療・研究支援」。最新の治療法の開発や医療機器・薬剤への寄付、医療機関や研究機関との連携による治療成績向上と、新薬の普及・臨床研究への資金援助が行われています。そして「小児がんに関する社会的理解と啓発活動」。講演会やチャリティーイベント、SNS・メディア発信を通じて、広い世代へ小児がんの正しい情報と支援の重要性を伝え、早期発見や社会参加を後押しします。

これら三本柱に沿って、全国の医療機関、企業、教育現場、NPO、支援者が力を合わせ、ゴールドリボン運動は患者と家族の未来を守るための寄付やチャリティー活動、社会啓発に取り組んでいます。

ゴールドリボン運動が掲げる未来

ゴールドリボン運動が描く未来は、すべての小児がん患者とその家族が経済的・心理的な負担なく治療と生活を送れる社会の実現です。全国に広がる支援ネットワークをさらに強化し、患者や経験者のQOL(生活の質)向上だけでなく、最新の治療・研究への資金援助、治療後の社会復帰サポート体制の充実を大きな目標としています。チャリティーイベントや寄付活動を通じて、社会全体が小児がんの現状や課題を「自分ごと」として捉え、知識の啓発や偏見の払拭を広げていきます。

将来的には、AIやデジタル技術の活用による患者情報管理や治療法開発、オンラインコミュニティによる全国交流、学校・自治体・企業による包括連携など、多角的な支援体制の拡充が計画されています。ゴールドリボン運動は、すべての子どもが健やかに成長できるように、「支援の輪」をさらに拡げ、社会が一丸となって小児がんに立ち向かう未来を目指しています。

ゴールドリボン運動が支援する「小児がん」とは?

小児がんは、主に15歳未満の子どもに発症するさまざまながんの総称です。種類や症状は多岐にわたり、大人のがんとは異なる特徴もあります。

小児がんの定義

小児がんとは、主に15歳未満の子どもに発症するさまざまな種類のがんの総称です。大人のがんは加齢や生活習慣、遺伝的要因などが複雑に関係して発症しますが、小児がんの場合は遺伝子の異常や胎児期からの細胞変化など、発症のメカニズムや原因が異なることが特徴です。小児がんには白血病、脳腫瘍、リンパ腫、神経芽腫、胚細胞腫瘍など複数の種類があり、身体のあらゆる部位で発症する可能性があります。

また、進行が早いものが多く、早期発見と適切な治療が特に重要です。ゴールドリボン運動は、これらの小児がん患者とその家族を支援し、経済的・心理的負担の軽減や現状の改善、支援や寄付、チャリティーイベントなど多角的な活動を通じて子どもたちの未来を守る取り組みを続けています。

主な小児がんの種類

小児がんには白血病や脳腫瘍、リンパ腫などがあり、それぞれ治療法や発症率が異なります。

ここではそれらの違いについて解説し、まとめました。

白血病

白血病は血液や骨髄に異常が生じる小児がんの代表で、発症件数が最も多い病気です。白血球ががん化して増殖します。

さらに正常な血液細胞を作る働きを妨げます。急性リンパ性白血病(ALL)や急性骨髄性白血病(AML)に分けられ、症状には貧血や発熱、出血傾向、骨の痛みなどが挙げられます。小児がんの中でも特に早期の診断と治療が重要です。

脳腫瘍

脳腫瘍は子どもの頭部や脊髄に発生する小児がんで、神経系の働きに影響しやすい病気です。症状や治療法は様々です。

例えば神経膠腫や髄芽腫などが代表的です。頭痛や吐き気、視力障害、手足の麻痺など症状も幅広く、進行すると学習や発達にも影響を及ぼします。

さらに腫瘍の位置や性質によって治療法が変わるのが特徴です。

リンパ腫

リンパ腫はリンパ球ががん化した血液のがんで、ホジキンリンパ腫と非ホジキンリンパ腫があります。小児がんの中でも進行が早く、免疫機能への影響が特徴です。

発症は学童期から思春期に多く、首やわきの下のリンパ節が腫れるのが代表的な症状です。発熱や寝汗、体重減少など全身症状を伴うこともあります。小児がんの中では比較的治療成績が高いものの、早期対応が欠かせません。

神経芽腫

神経芽腫は乳幼児に発生しやすい小児がんで、交感神経や副腎などに生じるのが特徴です。

腹部にしこりができることが多く、進行すると骨や肝臓に転移しやすい特徴があります。5歳未満の子どもに多く見られ、症状には発熱や貧血、眼球の異常、歩行障害などが含まれます。

自然退縮する例もある一方で、進行性の場合は治療が難しいがんです。

胚細胞腫瘍

胚細胞腫瘍は胎児期の未成熟な細胞から発生する腫瘍で、主に卵巣や精巣、脳などにできる小児がんの一種です。

発生部位により症状が異なり、腹部のしこりや呼吸困難、ホルモン異常などを引き起こすことがあります。良性の場合もよく見られます。

しかし、悪性だと進行が早いケースもあるため注意が必要です。治療は手術や化学療法が中心となります。

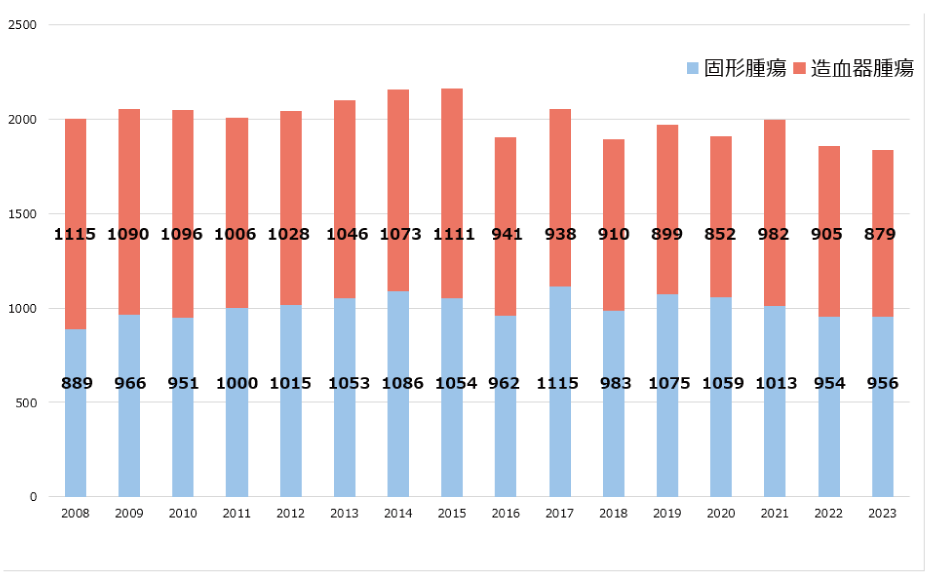

小児がんの発症数と特徴

日本では、0~14歳の子どもが1年間に約2,500人小児がんと診断されており、15歳未満人口1万人あたり1~1.5人という希少疾患となっています。発症率は極めて低いですが、子どもの死亡原因では1~2位を占める重要な疾患です。

小児がんは希少性が特徴であり、多種多様な種類が存在します。代表的なものは白血病、脳腫瘍、リンパ腫、神経芽腫、胚細胞腫瘍などで、白血病が約4割、脳腫瘍が約2割を占めます。大人と異なり、発症要因が生活習慣よりも遺伝子や胎児期の細胞変化などで、進行も速い傾向です。

治療成績については、ここ数十年で医療技術が進歩し、現在では約70%~80%の患者が治癒可能となっています。しかし、再発や難治性の症例も一定数存在し、治療は化学療法や放射線療法が中心で高い効果が期待できますが、その強度が原因で成長障害、認知機能低下、内分泌異常、不妊症、二次がんなど「晩期合併症」が生じることもあります。

日本では小児がん用の治療薬の種類がまだ少なく、患者数の少なさゆえに新薬開発や臨床試験の環境整備、医療資源の拡充が引き続き課題となっています。

参考:小児がんの患者数(がん統計):[国立がん研究センター がん情報サービス 一般の方へ]

参考:小児がんの現状 | 小児がん対策国民会議

ゴールドリボン運動の現状

ゴールドリボン運動は、チャリティーイベントや寄付、企業・地域団体との連携を通じて支援の輪が広がっています。多くの参加者や協力団体が活動に参画し、子どもたちと家族を応援する取り組みが続けられています。

小児がん患者と家族へのサポートの現状

小児がん患者とその家族には、医療費助成や生活支援など多面的なサポートが提供されています。医療費の一部は小児慢性特定疾病医療費助成制度により自己負担が軽減され、さらに自治体や支援団体による経済的サポートも拡充しています。家族が長期間の付き添いをする場合、病院の院内学級や家族向け宿泊施設の整備が進み、患者だけでなく家族全体の負担軽減が図られています。

ゴールドリボン運動の支援による寄付やチャリティーイベントを通じて、看護師やスタッフによる心理的ケア、社会福祉士による就学・復学支援、退院後の生活再建支援など、患者本人だけでなく家族全体を包み込む形で支援体制が強化されているのが現状です。

ゴールドリボン運動の現状と広がり

ゴールドリボン運動は日本国内外で着実に広がりを見せており、毎年開催されるチャリティーイベントや寄付活動を通じて、多くの支援者が小児がん患者と家族を応援しています。全国の患者家族や医療従事者、企業、自治体、NPO法人、教育機関などが活動に賛同し、協働の輪も拡大しています。2023年時点では、ゴールドリボンの購入や寄付、ボランティア活動に参加した人々の累計は数十万人規模に達しています。

また、トヨタ、ソニー、極洋など大手企業の社会貢献活動への参加、学校・園での啓発プログラム実施も目立ち、支援の裾野が広がっています。NPO「ゴールドリボン・ネットワーク」などが中心となり、全国500以上の医療機関や支援団体が連携するネットワーク構築も進み、地域ごとに支援活動の拠点が増加しています。

参考:ゴールドリボン・ネットワーク

参考:日本小児血液・がん学会

ゴールドリボン運動が直面している課題・問題点

ゴールドリボン運動は、小児がん患者や家族の支援を進める中で、社会全体の関心や認知度不足、安定的な資金調達、人材確保など多くの課題に直面しています。これらの壁を乗り越えるための取組みが求められています。

支援や認知度の不足

小児がんは国内で年間約2,500人が新規診断される希少疾患であり、その実数の少なさが社会の関心不足や支援の限定に直結しています。認知度が十分に浸透していないため、患者や家族が孤立感を抱きやすく、経済的・心理的負担を社会が適切に理解し支援する体制の整備が遅れています。

認知度不足は、早期発見機会の減少、職場や学校での理解の欠如、社会参加の障害にも発展します。治療薬や医療体制の発展には一般社会の強い関心と支援が不可欠であり、ゴールドリボン運動が啓発活動に力を入れても、十分な資金や支援者の広がりはまだ道半ばです。正しい知識と広報の拡充が、患者と家族の希望につながる重要な課題です。

安定した資金調達の課題

ゴールドリボン運動が直面する最大の課題のひとつは「安定した資金調達」です。小児がん患者への支援や治療環境の充実、啓発活動を継続するためには、十分な寄付や助成が不可欠ですが、支援者数や寄付額が毎年安定して集まるとは限りません。

チャリティーイベントや企業協賛、自治体との連携など多様な資金源を拡大していますが、社会全体の関心が希少疾患である小児がんには向きにくく、景気の影響や社会情勢によって寄付の流れが変動することも多いです。また、慢性的な資金不足は新薬開発や患者QOL(生活の質)向上プロジェクトの停滞にもつながり、長期的な活動計画を立てにくい状況が続いています。

ボランティア・人材の確保と育成

ゴールドリボン運動の現場では、ボランティアや支援スタッフの確保・育成が大きな課題となっています。小児がん支援には患者や家族への寄り添い対応、チャリティーイベント運営、寄付や広報活動など多様な人材が不可欠ですが、熱意あるスタッフや協力者の数は慢性的に不足しがちです。

専門知識や経験が求められるため、医療関係者や福祉職など多分野と連携しながら、一般参加者の研修や情報提供も強化されています。特に地域ごとに活動拠点を広げる際は新規ボランティアの発掘と長期的な定着支援が重要で、NPO法人が主導する定期研修や参加型イベントなど、継続した取り組みが進行中です。

ゴールドリボン運動の対策と支援策

ゴールドリボン運動では、治療環境の整備やチャリティーイベント、企業・地域と連携した寄付・支援活動など、多方面から患者と家族を支える対策を展開しています。

認知拡大のためのチャリティーイベント

ゴールドリボン運動では、小児がん支援の認知度拡大を目的としたさまざまなチャリティーイベントが積極的に実施されています。代表的なものに「ゴールドリボンウォーク」や全国規模の寄付キャンペーンがあり、参加者や支援者を巻き込むことで社会全体へメッセージを広げています。これらのイベントは、一般の方や企業、芸能人・著名人の協力を得て盛り上がりを見せており、SNSやメディアでも頻繁に取り上げられています。

参加型のウォーキングイベントやバザー、音楽ライブ、オンラインセミナーなど、各地で多様な企画が行われ、支援の輪がより広がっています。こうしたチャリティーイベントは、社会の意識を高めるきっかけとなり、支援者の増加や継続的な寄付にもつながる原動力となっています。

参考:【報告】ゴールドリボンウオーキング2025開催 | 公益財団法人 ゴールドリボン・ネットワーク

企業との連携による支援拡大

ゴールドリボン運動では、企業との連携による支援拡大が積極的に進められています。トヨタやソニーなどの大手企業が社会貢献活動として寄付や啓発キャンペーンに参画し、社内外のイベント、商品購入による寄付プログラムなどを展開しています。企業と連携することで、募金やチャリティーイベントの規模が拡大し、認知度向上や継続的な資金調達が可能になります。

さらに、企業独自のネットワークやメディアを活用した広報活動も、一般の人々への小児がん支援メッセージの発信力を高めています。また、従業員のボランティア参加や、子育て世代への支援サービス提供など、実効性の高い協力事例も増加中です。社会全体を巻き込んだ支援の輪の拡大に、企業との連携はますます重要な役割を果たしています。

参考:ソニーグループのエンタメ関連会社による合同ボランティア継続中 – サステナビリティ

経済的・心理的サポートの充実

ゴールドリボン運動では、小児がん患者と家族の経済的・心理的サポート充実に力を入れています。治療費や通院・入院にかかる出費は家庭に大きな負担となりますが、小児慢性特定疾病医療費助成や自治体・NPOによる経済支援が拡充されています。ゴールドリボン運動主導でカウンセラーや社会福祉士による心理ケア、同じ境遇の親同士が交流できるサロンやオンラインフォーラムも増加中です。

こうしたサポートを受けたご家族からは「医療費助成で経済的不安が減り、子どもに集中できた」「他の患者家族と気軽に話せて孤独感が和らいだ」など、前向きな声も多く寄せられています。経済的・心理的サポートの拡大は、社会全体が小児がん患者と家族を温かく支える土台になっています。

ゴールドリボン運動に対する日本企業の取り組み事例

ゴールドリボン運動は、小児がんの知識共有とがん患者への支援を広げるための国際的な活動です。日本でも様々な会社が寄付をしたり、イベントに参加したりといった小児がんの啓発活動をしています。

ここでは、ゴールドリボン運動に取り組む日本企業の具体的な活動についてご紹介します。

株式会社群成舎

群馬県高崎市にある株式会社群成舎は早稲田大学ビジネススクールとNPO法人キャンサーネットジャパンと共に小児がんの啓発活動をしています。

2025年9月の「世界小児がん啓発月間」には、運営する「ecolab café」内に小児がん啓発コーナーを設置し、資料や展示から一般の方が小児がんについて学べる機会を提供しています。さらには、SNSやウェブでの宣伝を通して小児がんへの理解を促しています。

群成舎の芝崎友哉専務が早稲田大学出身という縁があったため、母校の早稲田大学ビジネススクールとの共同キャンペーンが実現しました。私的なきっかけから会社単位の大きな活動になった事例です。

参考資料:PR TIMES

アフラックグループ

アフラックグループでは、社員と企業による寄付活動をはじめ、チャリティーグッズ販売やゴールドリボンウォーキングへの特別協賛、就労移行支援まで幅広く取り組んでいます。

アフラックグループには「ワンハンドレッドクラブ」という、給料から天引きで寄付できる仕組みやゴールドリボンダックを配ったりとさまざまな形で小児がんについて理解を深める機会を提供しながら支援をしています。

特例子会社では、小児がんを経験した人向けの職場見学や体験実習を開催し、就労支援も行なっています。

参考資料:ゴールドリボン・ネットワーク

株式会社ジャックス

株式会社ジャックスは、公益財団法人ゴールドリボン・ネットワークが主催する「ゴールドリボンウォーキング」に長年協賛しています。社員や役職員がボランティアスタッフとして参加し、物品の配布や募金活動を実施しています。

2016年から社員向けの勉強会をしたり、イベント参加や寄付をしたりすることで、小児がんの子どもたちやその家族がもっと暮らしやすくなるように支援しています。

参考資料:株式会社ジャックス

ゴールドリボン運動のよくある質問

ここでは、ゴールドリボン運動についてよくある質問と具体的な回答を通して、より理解を深めていきます。

Q1.ゴールドリボン運動への寄付のやり方は?

ゴールドリボン運動への寄付は、公式ウェブサイトや支援団体の窓口から誰でも簡単に行うことができます。クレジットカード決済や銀行振込、定期寄付プログラムなど多様な方法が用意されています。ゴールドリボン運動への寄付は「認定NPO法人等への寄付」として税金控除の対象となる場合があります。確定申告の際、寄付金控除を受けられる点も大きなメリットで、支援者の負担軽減にもつながっています。

Q2.活動やイベントに家族や子どもと一緒に参加できますか?

ゴールドリボン運動が主催する多くのチャリティーイベントや活動には、家族や子どもと一緒に安心して参加できます。ゴールドリボンウォークや募金キャンペーン、子ども向けのワークショップや地域交流イベントなど、親子の参加を推奨した企画が数多く用意されています。ベビーカー・車椅子でも参加可能な会場設計や、子ども向けプレゼント・体験活動などがあり、家族みんなで楽しく支援の輪に加われます。

参加登録や詳細は公式サイトなどで案内されているので、家族の都合やライフスタイルに合わせて気軽に参加できます。

Q3.小児がん経験者や家族が交流できるコミュニティや相談窓口はありますか?

小児がん経験者や家族が安心して交流できるコミュニティとして、ゴールドリボン運動ではサロンやピアサポート、オンラインフォーラムなどの窓口が全国で設けられています。NPO法人や患者支援団体が主催する交流会、家族同士が情報を交換できるSNSグループ、病院内の相談窓口など、さまざまな選択肢があり、同じ立場の人と悩みや体験談を分かち合えます。

詳細や参加方法は公式サイトや各支援団体で案内されているので、気軽にアクセスできます。

Q4.支援金や寄付はどのように使われていますか?

ゴールドリボン運動への支援金や寄付は、小児がん患者とその家族の生活支援や医療費補助、入院環境の整備など、直接的なサポートに活用されます。

また、小児がん治療や新薬開発のための研究支援、患者・家族同士の交流サロン運営、啓発活動や情報発信にも資金が使われています。使途の内訳や活動報告は公式サイト等で公開され、透明性が高く保たれています。

Q5.ゴールドリボン運動の最新情報はどこで得られますか?

ゴールドリボン運動の最新情報は、公式ウェブサイトや支援団体のSNS・メールマガジン、病院や地域支援団体の案内ページなどで随時発信されています。

公式サイトでは寄付・イベントの開催情報、活動報告、募集要項、支援事例などが分かりやすく掲載されているほか、InstagramやX(旧Twitter)、LINE公式アカウントを活用したリアルタイムな情報発信も充実しています。

まとめ

ゴールドリボン運動は、小児がん患者と家族への支援を中心に、社会の認知度向上や治療・研究のサポート、経済的な負担の軽減など多角的な活動を展開しています。寄付やチャリティーイベント、企業・地域との連携によって、支援の輪と情報発信が広がり、多くの人が関心を持ち始めています。

今後も社会全体で小児がんへの理解を深め、患者や家族が安心して未来を描ける環境づくりが継続されることが期待されます。あなたの支援や参加が、多くの子どもと家族の力になります。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS