LGBT理解増進法は、性的指向やジェンダーアイデンティティの多様性に対する理解を深め、偏見や差別のない社会を目指すために制定された法律です。2023年の施行以降、国や自治体、企業、学校で啓発活動や相談体制の整備が進み、社会全体の意識改革が始まっています。

一方で、差別禁止規定がないことや、制度の実効性に対する課題、SNS上での誤解やデマの拡散などの問題も残されています。本記事では、LGBT理解増進法の概要や目的、現状と課題、そして各分野での取り組み事例を詳しく解説します。

LGBT理解増進法とは?

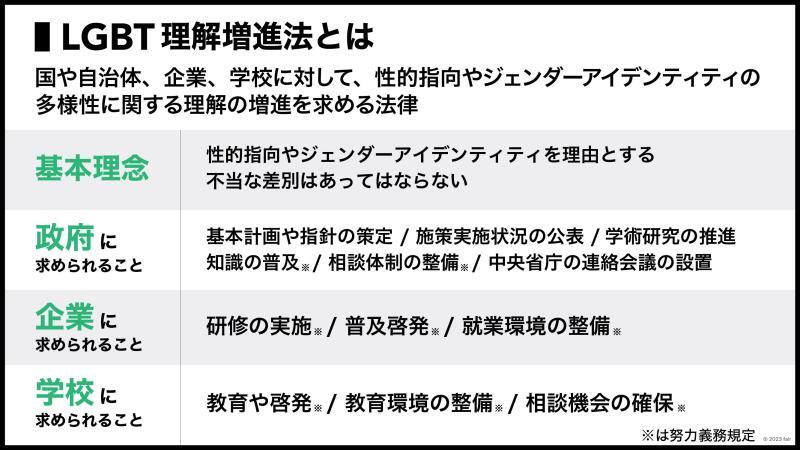

LGBT理解増進法は、日本におけるLGBTQの人々への理解を促進し、差別や偏見をなくすことを目的とした法律です。2023年に施行されたこの法律は、性的指向やジェンダーアイデンティティの違いによる不利益の防止を謳い、社会全体の意識向上を図る内容となっています。主な特徴として、企業や教育現場での啓発活動が義務付けられたほか、自治体や民間も積極的にLGBTQに関する情報発信や支援を行うことが求められています。

しかし、この法律にはいくつかの問題点も指摘されています。特に「LGBT理解増進法」という名前から誤解を生むことが多く、差別禁止の規定が明文化されていないことへの反対の声も根強く存在します。また、トイレや公衆浴場の利用ルールといった具体的な社会的課題についても、十分な議論が尽くされていない現状があります。

LGBT理解増進法の内容や目的、そして施行の意義を正しく理解し、問題点も含めた現実的な課題と向き合うことが今後の日本社会に求められます。

LGBT理解増進法の目的と対象

正式名称「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」(通称:LGBT理解増進法)は、性的指向やジェンダーアイデンティティへの理解を深め、差別や偏見をなくすことを目的としています。同法は2023年6月16日に成立し、同月23日に公布・施行されました。対象は全ての国民であり、特にLGBTQ当事者への安心と生きやすさの向上を目指します。

主な分野として、教育現場・企業・自治体・国が連携し、啓発活動や情報発信、相談窓口の設置などが求められています。国や自治体は施策の計画・推進を担い、企業や学校も職場・校内で多様性尊重の取り組みが義務づけられています。

社会の全員が人格と個性を尊重し合う仕組みづくりが求められ、法律の運用主体は国家から民間まで幅広い立場を含みます。

LGBT理解増進法で定める「性的指向」と「ジェンダーアイデンティティ」

| 性的指向 | ジェンダーアイデンティティ | |

|---|---|---|

| 定義 | 誰に恋愛感情や性的関心を持つかを示す | 自分がどの性別であると感じるかという自己認識 |

| 主な内容 | 同性愛、異性愛、両性愛、無性愛など | 男性・女性・Xジェンダーなど多様な性自認 |

| 法律上の焦点 | 差別や不利益の防止、権利の尊重 | 性自認に基づいた適切な環境整備や理解促進 |

| 具体的な課題 | 恋愛やパートナーシップへの理解 | トイレや制服、職場環境などでの配慮 |

LGBT理解増進法において特に重要なのは、「性的指向」と「ジェンダーアイデンティティ」の明確な定義です。性的指向は、誰に恋愛感情や性的関心を持つかという個人の属性を指し、同性・異性・両性・その他の多様な指向が認められます。一方、ジェンダーアイデンティティは、自分がどの性別であると感じるかという自己認識に関するものです。法律はこれらの違いに基づく不利益の防止や理解促進を強調し、社会全体の意識向上を目指しています。特に職場や教育現場、公共施設などでの対応が課題となっており、「トイレ」や「公衆浴場」など、具体的な場面での配慮も求められています。

これらの概念を正しく理解し、違いを認め合うことがLGBT理解増進法の目的の一つであり、法施行の意義につながっています。

LGBT理解増進法の現状

LGBT理解増進法の施行後、啓発活動や情報発信が国・自治体・企業・学校で広がり始めています。次に、どこまで法律が実際に現場をカバーできているのか見ていきましょう。

LGBT理解増進法で実際にカバーできていることは?

LGBT理解増進法が実際にカバーしている範囲は、すべての国民を対象に、職場・学校・自治体・医療機関といった多様な場面で「性的指向」や「ジェンダーアイデンティティ」の多様性に関する理解を促進することです。国、自治体、企業、学校には啓発活動・情報提供・研修・相談窓口の設置が求められ、当事者は差別や偏見のない環境づくりへの支援や相談体制を受けられます。

一方で、差別禁止や法的救済措置が明文化されておらず、不当な差別の根本解決には至っていません。理念法として、守られる権利は「尊重されること」や「安心できる環境づくり」であり、罰則や強制力はないため、実効性に課題が残ります。それでも社会全体の意識改革のきっかけとなる法律です。

LGBT理解増進法によって変化したこと

LGBT理解増進法施行後、企業ではLGBTQに関する啓発研修の義務化や、トイレや更衣室の利用規則見直しが進み、多様性を尊重する職場づくりが強化されています。自治体でも、東京都は「誰でもトイレ」設置を拡大し、札幌市や名古屋市はLGBTQ相談窓口を新設するなど、身近な支援環境の向上に取り組んでいます。学校現場では性的少数者への理解促進授業や教職員向け研修、ユニバーサルトイレの導入が増加しています。

たとえば2023年7月、電通グループは社員向けLGBTQ相談窓口を創設し、「誰でも利用できるトイレ」設置事例もメディアで話題になりました。

これらの変化によって、当事者が安心して働き学べる環境や社会の意識改革が少しずつ進行しています。一方で差別禁止規定の未整備や議論不足といった課題も残されており、今後さらなる現場ごとの工夫と制度充実が必要です。

参考:トイレ先進国といわれる日本、東京オールジェンダートイレ事情とは? | TOKYO UPDATES(トーキョー・アップデーツ)|東京都

参考:LGBTQ+調査2023」を実施 – 株式会社電通グループ

LGBT理解増進法が必要となった理由・背景

LGBT理解増進法がなぜ必要とされたのか、歴史的背景や社会の課題、国際社会からの要請、そして当事者が直面してきた困難について順に見ていきましょう。

日本社会の課題解決のため

日本社会におけるLGBTの課題は、差別・偏見・いじめが根強く残っている点にあります。例えば厚生労働省の調査では、LGBT当事者の4割以上が職場で差別や偏見を経験し、学校現場では児童・生徒のいじめや不登校の原因にもなっていると報告されています。背景には、伝統的な性規範や「空気」を重んじる文化、家族・学校・職場での多様性への理解不足があり、啓発や教育の遅れも影響しています。こうした環境は経済的機会の損失や人権侵害につながり、社会全体の活力低下を招いてきました。自治体や企業は独自に取り組みを進めてきましたが、法的裏付けがなく限界も明確でした。

LGBT理解増進法は、こうした状況を正面から改善し、偏見・差別の撲滅、教育・雇用機会の均等を促進し、持続的な日本社会の成長と幸福に寄与するための施策として成立しました。

参考:Ⅴ.調査結果のまとめ

国際社会からの要請

LGBT理解増進法が制定された背景には、国際社会からの強い要請がありました。多様性を尊重する流れが世界の基準となる中、日本もグローバルな舞台で信頼を得るための対応が求められてきました。特に、オリンピックや国際的な会議の開催時には、性的指向やジェンダーアイデンティティに関する差別をなくす姿勢が強調され、諸外国からの指摘や改善要求が相次ぎました。国連や欧米諸国は、LGBTQの権利保護を法的に担保することが国際的な信用向上の条件とみなしており、「差別禁止」「社会的包摂」の推進が不可欠とされています。

このような国際的プレッシャーが、日本のLGBT理解増進法成立の大きな原動力となり、国内政策の方向性にも影響を与えました。

当事者が直面する困難解決のため

LGBT理解増進法が制定された大きな理由の一つは、LGBTQ当事者が日々直面する具体的な困難を解決するためです。性的指向やジェンダーアイデンティティを理由とした職場や学校での孤立、社会的な偏見や誤解、そしてトイレなどの公共施設利用における不安は深刻な課題です。特に、家族や同僚、友人に打ち明けられない悩みや、偏見から生じる心理的負担は、当事者にとって人生やキャリアに影響を及ぼすこともあります。

LGBT理解増進法は、こうした困難を軽減し、相談しやすい環境や支援の場を広げることを目指しています。法施行によって社会全体に理解が広がり、当事者が自分らしく生きられる機会を増やし、問題点の改善につなげることが期待されています。

LGBT理解増進法制定によるメリット

LGBT理解増進法は、性的指向や性自認の多様性について社会全体の理解を深め、不当な差別や偏見をなくすことを目的として制定されました。この法律は、特定の人たちだけを守るものではなく、誰もが自分らしく安心して暮らせる社会を実現するための土台となるものです。

ここでは、LGBT理解増進法が制定されたことで期待される具体的なメリットについて、いくつかの視点から解説します。

差別や偏見の抑制につながり、安心して暮らせる社会基盤が整う

LGBT理解増進法の大きなメリットのひとつは、差別や偏見を許さない社会的メッセージを明確に示した点です。法律により、性的指向や性自認の多様性は尊重されるべきものであると国が公式に位置づけたことで、当事者に対する無理解な言動や排除的な態度を見直すきっかけになります。これまで声を上げづらかった人も、社会として配慮すべき対象であると認識されることで、安心感を得やすくなります。

また、周囲の人々にとっても「知らなかった」「考えたことがなかった」問題を学ぶ機会となり、日常生活の中での無意識の差別を減らす効果が期待されます。

教育・職場・医療などでの配慮が進み、当事者の生きづらさが軽減される

法律の制定により、学校や職場、医療・福祉の現場で多様な性への配慮を行う必要性が明確になりました。たとえば、学校では性別に基づく一律の扱いを見直す動きが進み、職場ではハラスメント防止や相談体制の整備が促されます。医療現場でも、性別に関する思い込みによる不適切な対応を避ける意識が高まることが期待されます。

こういった環境整備は、LGBT当事者だけでなく、さまざまな背景や事情を持つ人にとっても利用しやすい社会につながります。その結果として、当事者が抱えてきた孤立感や精神的負担の軽減に寄与します。

企業や自治体の取り組みが進み、多様性を尊重する社会風土が広がる

LGBT理解増進法は、国だけでなく企業や自治体に対しても自主的な取り組みを促す役割を果たします。企業では、ダイバーシティ推進の一環として制度や社内研修の見直しが進み、働きやすい職場づくりにつながります。自治体においても、相談窓口の設置や啓発活動が活発化し、地域全体で多様性を支える体制が整いやすくなります。

これらの動きは、イノベーションの創出や人材確保といった面でもプラスに働き、社会全体の持続的な発展にも寄与します。

LGBT理解増進法の問題点と限界

LGBT理解増進法は一歩前進ではあるものの、差別禁止規定の欠如や誤解の拡散など、実効性に課題が残されています。ここでは、その問題点と限界について解説します。

差別禁止規定がない

LGBT理解増進法に差別禁止規定が盛り込まれなかった背景には、国会審議での与野党・保守派による慎重論や、社会的合意形成の難しさがありました。諸外国では、アメリカやカナダ、ドイツ、台湾など多くの国で性的指向・ジェンダーアイデンティティによる差別を直接禁じる法律が制定されており、違反時には罰則や具体的救済も可能です。

一方、日本では意見の隔たりや、現場の混乱への懸念が強く、理念法として理解促進に留める形となりました。そのため当事者は差別的扱いを受けても法的救済が困難で、根本的解決には至っていません。他国と比べても実効性が弱く、今後は社会的議論を深め、具体的な差別禁止規定や実効性ある支援策の追加に向けた法改正が求められています。

法律の理解不足や誤解、デマの拡散

LGBT理解増進法の施行後、社会全体で法律内容の理解不足による誤解やデマが広がるという課題が顕在化しています。SNSやネットで「すべての公衆トイレが一斉にジェンダーフリー化される」「女性の安全が脅かされる」「法律が性的少数者を特別優遇する」といった根拠のない情報が拡散した事例があります。特にトイレ問題では、「男性が法律を悪用して女子トイレに入ることが合法になる」といった、不安を煽るコメントや誤解が拡散されています。

こうした事態の原因には、実際の法の目的や内容に対する正しい情報発信が追いついていない現実があります。また、法律が「差別禁止」ではなく「理解促進」に重きを置いていることへの説明不足が原因で、一部で法の意図が誤認される状況も起きています。

こうした誤った情報や過激な主張がネットを中心に拡散することで、新たな偏見や分断を助長する懸念があります。誤解を防ぐためにも、公的機関や専門団体による正確な情報発信と社会全体での教育・啓発活動が不可欠です。

施行後も続く当事者の困難

LGBT理解増進法は施行後も、LGBTQ当事者が直面する現実的な困難を完全には解消していません。周囲の理解促進は進んだものの、差別禁止規定や具体的な救済策が明文化されていないため、実際の職場や学校、公共施設などでの課題は根強く残っています。たとえばトイレ利用や服装、カミングアウトの有無による不安や葛藤、家庭や職場での孤立感など、当事者の悩みは依然として深刻です。

さらに、法律の施行による一部の社会動向やネットでの反対意見が、当事者への誤解や偏見の温床となることもあります。

今後は、法制度の整備だけでなく、支援体制や教育啓発、相談窓口の拡充など、持続的な対応が不可欠です。社会全体が多様性を受容し、安心して暮らせる環境づくりが引き続き求められています。

LGBT理解増進法に基づく取り組みと対策

LGBT理解増進法は理念だけでなく、国や自治体、企業、学校が具体的な行動を取ることを求めています。ここからは各主体の主な取り組みや対策を見ていきましょう。

国の取り組み状況

LGBT理解増進法施行後、国は性的指向やジェンダーアイデンティティへの理解促進に向け、基本計画の策定や全国的な啓発活動を実施し、文部科学省は学校向け研修や教材整備、厚生労働省は職場での情報提供やSOGIハラスメント防止指針を推進しています。法務省は人権相談窓口を拡充し、内閣府は関係省庁間の連携会議を通じ政策を調整しています。公共施設利用やトイレ対応の全国ガイドラインも整備され、正確な情報発信やデマ対策も進行中です。

国の取り組みはまだ発展途上ではありますが、法律の目的に沿った理解促進や課題解決の基盤づくりが着実に進行しています。今後もLGBTQ当事者への支援施策や社会全体の意識改革に向けて、さらなる政策強化が求められます。

自治体による主な取り組み

LGBT理解増進法の施行を受けて、全国の自治体が積極的に多様性の理解を広げるための取り組みを展開しています。東京都や横浜市など都市部を中心に「誰でも利用できるトイレ(オールジェンダートイレ)」の新設・拡充が進行しています。トイレのレインボーマーク表示に関しては「当事者だけが特定されてしまう不安」から設置を中止した自治体もあり、現場の細やかな配慮が課題となっています。国立市のアウティング禁止条例は全国初の事例で、相談件数は年々増加傾向にあります。

そのほかパートナーシップ制度や相談窓口の設置などの取り組みが進んでいますが、住民からは「制度はあるが周知が遅れている」「窓口が使われにくい」などの声もあり、継続的な啓発と受け入れ体制の質向上が問われています。

参考:性的マイノリティの権利を保障する条例、全国の地方自治体で増加

参考:性の多様性に関する条例 | 法制執務支援 | 条例の動き | RILG 一般財団法人 地方自治研究機構

企業で実施されている対策

LGBT理解増進法の施行に伴い、多くの企業が職場環境の多様性と公平性を高めるための対策を積極的に進めています。たとえば、社員向けのLGBTQ啓発研修や、性的指向・ジェンダーアイデンティティに関する社内ポリシーの明文化が拡大しています。また、ユニバーサルトイレの導入、同性パートナーシップ制度の福利厚生反映、相談窓口の設置も進む傾向です。企業の人事担当者や管理職が実践的な差別防止マニュアルを作成したり、当事者による社内勉強会や体験談の共有、ネットワークづくりに取り組むケースもあります。

KDDIは同性パートナーの子どもも「家族」として祝い金などの福利厚生対象とし、広く制度運用しています。富士通では、性自認を尊重した各種対応や相談体制強化を実施。トランスジェンダーの社員から要望があった場合は、氏名や服装・健康診断対応も本人の希望に沿う形にしています。

職場での多様性尊重が定着することで、従業員が安心して働ける環境を実現し、社会全体の意識改革にも大きく寄与しています。

参考:同性パートナーの子を、社内制度上”家族”として扱う「ファミリーシップ申請」を開始 | 2020年 | KDDI株式会社

参考:多様な人材が活躍できる 職場環境に関する企業の事例集

学校現場での取り組み

LGBT理解増進法の施行により、学校現場でも多様性と公平性を大切にする取り組みが強化されています。具体的には、教師向けに性的指向やジェンダーアイデンティティに関する研修を実施し、生徒への啓発を目的とした授業や教材の導入が拡大しています。校内には誰でも利用できる「ユニバーサルトイレ」が設置され、当事者が安心して学校生活を送れる環境づくりが進行中です。近畿大学中央図書館では個室重視型のジェンダーレストイレが導入されました。性別で悩む児童生徒だけでなく、全ての人が安心できる多様性配慮の設計として注目されています。

また、相談窓口の設置やスクールカウンセラーの育成、学級活動での差別禁止や多様性尊重のメッセージ発信も積極的に行われています。

参考:近畿大学中央図書館のトイレ改修。限られたスペースの中で思考したオールジェンダートイレのポイントとその利用実態|TOTO

LGBT理解増進法に対する企業の具体的な取り組み事例

LGBT理解増進法を受けて日本の各企業ではあらゆる取り組みを行っています。ここでは一例として5つの企業の事例を見ていきましょう。

JT(日本たばこ産業株式会社)

JTは、たばこ事業のみならず医薬品や加工食品事業も展開する企業です。LGBTQ+に関しては、社員や学生を対象にした研修やキャリアセミナーを実施し、理解促進に取り組んでいます。特に就活生に対しては、人事担当者が不適切な質問を行わないよう研修を行うなど、採用の公平性を重視。

また、事実婚や同性パートナーでも会社制度を利用できる仕組みを整備しています。こうした制度面と意識改革を組み合わせた取り組みにより、多様な社員が安心して働ける環境づくりを進めています。

アクセンチュア株式会社

アクセンチュアは外資系コンサルティング企業として、LGBTQ+を含む多様性推進に積極的です。採用や昇進において性的指向・性自認に関わらず平等に扱うポリシーを導入し、同性パートナーに対しても異性パートナーと同等の福利厚生を提供。

社員向けには、理解促進のトレーニングを行い、社内外でアライを増やす活動を推進しています。さらに、LGBTQ+採用専用ページを公開し、就職イベントにも積極参加。採用担当者自身が多様性を理解し、オープンな対応を心掛けるなど、制度と文化の両面で包括的な施策を実施しています。

日本マイクロソフト株式会社

日本マイクロソフト株式会社は「すべての人が自分らしく力を発揮できる環境を提供する」との方針を掲げ、多様性と包括性を重視しています。

性的指向や性自認に基づく差別を排除するだけでなく、アライ育成のための社内啓発やイベントを実施。東京レインボープライドへの参加や、同性パートナーに福利厚生を提供する制度も整えています。さらに、当事者従業員が交流できる社内コミュニティを運営し、支援体制を強化。

社員一人ひとりが理解を深め行動する文化を築くことで、社会全体の多様性理解促進にも貢献しています。

参考:LGBTQ+キャリアセミナー「はたらく×カミングアウトを考える」終了!

JAL(日本航空株式会社)

JALは「多様な人材活躍推進に向けたトップメッセージ」を掲げ、LGBTQ+理解促進をCSRの重要課題と位置づけています。職場では知識啓発や教育研修を行い、無意識の壁を取り除く努力を継続。

また、利用者に向けても同性パートナー間でマイルをシェアできる制度を導入するなど、サービス面での配慮も進めています。その取り組みは「PRIDE指標」で7年連続ゴールドを受賞するなど高く評価されています。

JALは社員・顧客の双方が尊重し合える環境を整備し、企業として社会的責任を果たしています。

積水ハウス株式会社

積水ハウスは大手住宅メーカーとして、全社員対象の研修でLGBTQ+理解をテーマに取り入れ、相談窓口設置や同性パートナーへの福利厚生適用を進めてきました。その結果、住宅業界で初めて「PRIDE指標ゴールド」を7年連続で受賞。また、賃貸住宅の契約書から性別欄を削除するなど、不動産事業におけるLGBTQ+フレンドリーな取り組みも展開中です。

さらに、東京レインボープライドなど外部イベントに積極参加し、アライのネットワークづくりにも力を入れています。住まいと職場の両面で多様性を尊重する取り組みは、業界をリードする事例といえます。

参考:積水ハウス「企業と個人が社会を変える、LGBTQの取り組み」公式サイト

LGBT理解増進法制定がSDGs目標達成のために必要な理由

SDGsは「誰一人取り残さない」社会の実現を掲げています。しかし、性的指向や性自認を理由に不利益を受ける人が存在する限り、この理念は十分に達成されたとはいえません。LGBT理解増進法は、多様な人々が尊重される社会をつくるための重要な制度であり、SDGsの複数の目標と深く結びついています。

ここでは、SDGs達成の観点から、この法律がなぜ必要なのかを具体的に解説します。

不平等を減らし「誰一人取り残さない」社会を実現するため(SDGs目標10)

LGBT当事者は、就労、教育、医療、住まいなどさまざまな場面で、制度や慣習による不利益を受けてきました。LGBT理解増進法は、こういった不平等の存在を社会全体で認識し、是正に向けた行動を促す役割を担います。法律があることで、差別的な扱いが問題であるという共通認識が生まれ、無意識の排除や偏見を減らす土壌が整います。

不平等を放置しない姿勢を明確に示すことは、「誰一人取り残さない」というSDGsの根幹を支える重要な一歩といえます。

心身の健康を守り、すべての人の幸福を支えるため(SDGs目標3)

LGBT当事者の中には、差別や偏見への不安から強いストレスを抱え、うつや不安障害、自殺念慮などのリスクが高まる人も少なくありません。

LGBT理解増進法によって、学校や職場、医療現場での配慮が進めば、安心して相談や支援を受けやすい環境が整います。これは当事者の心身の健康を守るだけでなく、社会全体の医療・福祉負担の軽減にもつながります。

多様な生き方を尊重することは、人々の健康を支える基盤づくりでもあるのです。

公正で包摂的な社会制度を築くため(SDGs目標16)

LGBT理解増進法は、性的指向や性自認に関する問題を「個人の努力」ではなく、「社会全体で向き合う課題」として位置づけた点に意義があります。法制度が整うことで、行政や企業、教育機関が共通の基準のもとで取り組みを進めやすくなり、対応のばらつきが減少します。

これは、権利が守られる社会の信頼性を高め、誰もが安心して社会参加できる環境づくりにつながります。包摂性のある制度は、SDGs全体を支える重要な土台です。

LGBT理解増進法のよくある質問

ここからは、LGBT理解増進法についてよくある質問と具体的な回答を通して、より理解を深めていきます。

Q1. LGBT理解増進法は、企業や学校にどんな影響がありますか?

LGBT理解増進法の施行により、企業や学校では多様性の尊重が一層求められるようになりました。啓発活動や職場・校内研修の強化、情報発信の徹底が進み、差別防止や偏見解消への取り組みが具体化しています。また、相談窓口の設置やトイレなど施設面での配慮も導入され、誰もが安心できる環境づくりが促進されています。

しかしこれらの取り組みは努力義務であり、罰則規定などの強制力はなく課題が残っています。

Q2. この法律ができて、自治体や民間のルールや用語は変わりますか?

LGBT理解増進法により、用語変更の義務はありませんが、自治体や民間企業で関連するルールや用語について独自の見直しが進んでいます。例えば、トイレや施設案内の表示方法の多様化や、差別禁止・多様性尊重を明記する社内規定の強化などが実施されています。

啓発活動や研修も拡大し、用語や対応方針がより時代に即したものへ更新される流れが生まれています。

Q3. トランスジェンダーの方の公衆浴場やトイレ利用ルールは変わりますか?

LGBT理解増進法の施行によって、トランスジェンダーの方の公衆浴場やトイレ利用ルールが法的に一律で大きく変わることはありません。

しかし、多様性と配慮の重要性が広く啓発されるようになり、企業や自治体で利用者が安心して過ごせる環境整備や案内表示の見直しが進められています。現状でも各施設ごとで対応は異なるため、今後も地域や施設による自主的なルール整備が拡大していく見込みです。

Q4. LGBT理解増進法に関する相談や支援はどこで受けられますか?

LGBT理解増進法に関する相談や支援は、自治体の相談窓口や専門NPO、民間団体で受けることができます。市区町村や都道府県のホームページで担当部署を確認でき、電話やメールでの相談も可能です。また、企業や学校でも相談窓口の設置が進んでおり、安心して悩みを打ち明けられる環境づくりが広がっています。

専門機関では法的な内容や支援制度についても詳しく案内しています。

Q5. SNSやネット上で誤った情報やデマが拡散されていますが、どう対応すればいいですか?

LGBT理解増進法に関する誤情報やデマがSNSなどで拡散された場合は、公式情報や専門団体・自治体が発信する内容を確認しましょう。感情的な投稿や未確認の噂は鵜呑みにせず、信頼性の高い情報源を選ぶことが大切です。啓発活動や教育コンテンツも活用し、周囲にも正しい情報を伝えることで、分断や偏見を防ぎ、安心できる社会づくりにつながります。

まとめ

LGBT理解増進法は、日本社会が多様性を尊重し、当事者への偏見や差別をなくすための一歩を示しています。企業や学校、自治体の現場では、啓発活動やルール見直し、相談窓口の設置が広がり、日常生活での安心感と公平性が少しずつ定着し始めています。一方で、差別禁止規定の未整備や情報の誤解・デマ拡散など、問題点も残されています。今後は、法律の目的に沿った継続的な対策と、社会の意識変革が不可欠です。LGBT理解増進法をきっかけに、誰もが安心して暮らせる社会を目指し、行動と対話を重ねていきましょう。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS