場面緘黙症は、家庭や特定の安心できる環境では話せるのに、学校や職場など一部の場面では声が出なくなる状態です。子供に多く見られますが、大人になっても続くことがあります。早期に理解し支援を受ければ、自己表現力の回復や社会参加の促進といったメリットがあります。

一方、放置すると学業や仕事、人間関係に影響し、自己肯定感の低下や二次的な精神的負担といったデメリットが生じます。

本記事では、原因や診断基準、治療法から支援制度まで幅広く解説し、改善に向けた第一歩をサポートします。

場面緘黙症とは?

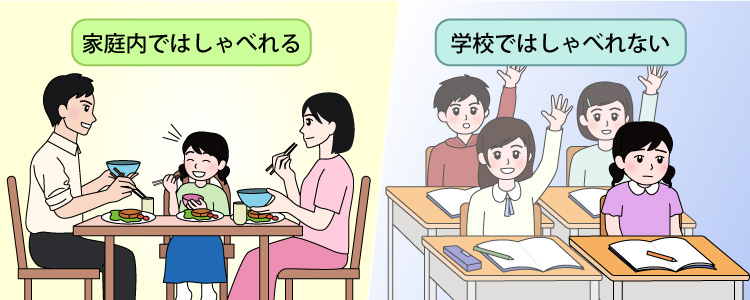

場面緘黙症(ばめんかんもくしょう)は、特定の状況や環境でのみ話すことができなくなる症状です。家庭では普通に会話できるのに、学校や職場などでは声が出なくなることがあります。

この状態は単なる恥ずかしがりやとは異なり、精神医学の診断基準であるDSM-5(精神障害の診断と統計マニュアル第5版)にも明確に定義されています。発症は多くの場合、幼児期に始まり、放置すると大人まで続くことがあります。本人は話したくないのではなく、緊張や不安のために「話せない」状態に陥っているのが特徴です。

人見知りや性格との違い

場面緘黙症は、単なる「人見知り」や「シャイ」と混同されやすい症状です。しかし、人見知りは時間がたてば少しずつ話せるようになることが多く、生活への影響も限定的です。一方、場面緘黙症は話せない状態が長期間続き、学校での学びや友達との関係作りに大きな影響を与えます。

また、「性格だから仕方ない」と思われることもありますが、これは誤解です。本人は話したいのに、体が固まって声が出ないという状態であり、意思の問題ではありません。この誤解が続くと、必要な支援が遅れ、症状が長引く可能性があります。

定義と症状の概要

DSM-5では、場面緘黙症は「家庭など安心できる場面では話せるが、学校や公共の場など特定の状況では一貫して話せない状態が1か月以上続く」ものと定義されています。診断には以下の条件が含まれます。

- 家族や親しい人との間では普通に話せるが、特定の社会的場面では話すことができない。

- 話せないことが、学業や職業、または日常生活に支障を与えている。

- 1か月以上その状態が続く(新しい環境に慣れるための一時的な沈黙ではない)。

- 話せない理由が、言語の習得不足や他の発達障害、精神障害によるものではない。

代表的な症状としては、教室での発表や友達との会話ができない、店員に声をかけられない、電話に出られないなどがあります。また、声を出せないだけでなく、表情がこわばったり、視線を合わせられない、体が固まるといった身体的反応を伴うことも少なくありません。

話せる・話せない場面は、本人の心理的安心感や環境の影響を大きく受けます。たとえば、家庭では家族と笑顔で話せるのに、学校ではまったく声が出ないというケースが典型です。これは意思の問題ではなく、強い不安反応が体の働きを抑えてしまうために起こります。

場面緘黙症の発症年齢と発症頻度

場面緘黙症は、主に3〜5歳頃に現れることが多いとされています。幼稚園や保育園に通い始めた時期、あるいは小学校入学といった環境の変化をきっかけに症状が表面化することがあります。中には、もっと小さいうちから兆候が見られる場合もあります。

発症頻度は、正確な統計が難しいものの、国内外の調査では数百人に1人程度とされています。珍しい症状ではありますが、決して例外的な存在ではありません。また、女児のほうが男児よりもやや多い傾向が報告されています。

早期に気づき、適切な対応をとることで改善の可能性は高まります。しかし、恥ずかしがり屋や内気な性格と誤解され、対応が遅れるケースも少なくありません。そのため、保護者や教育関係者が特徴や発症のタイミングを理解しておくことが重要です。

このように、場面緘黙症は環境によって話せたり話せなかったりする特殊な症状であり、本人の努力不足や性格のせいではありません。次の章では、その原因や背景について解説します。

参考:家では話せても学校ではだんまり…… しゃべりたくてもしゃべれない「場面緘黙」

参考:場面緘黙症とは

場面緘黙症の原因と背景

場面緘黙症は、ひとつの原因だけで起こるわけではありません。本人のもともとの性格や気質、遺伝的な要素に加え、育った家庭環境や学校などの社会的な要因が複雑に関係しています。さらに、一部では発達障害との関連も指摘されており、それぞれの状況に応じた理解と対応が必要です。

ここでは、主な3つの側面から原因と背景を整理します。

本人の気質や性格傾向

場面緘黙症の背景には、生まれつきの気質や性格傾向が影響している場合があります。特に、不安を感じやすい「不安傾向」や、人前での活動よりも一人で過ごすことを好む「内向性」は重要な要素です。こうした特性を持つ人は、初対面や大勢の前で話すときに強い緊張を感じやすく、その結果、声が出なくなることがあります。

また、自己肯定感(自分を価値ある存在と感じる感覚)が低いことも関係します。小さな失敗や周囲の反応を過剰に気にしてしまい、「話して失敗したらどうしよう」という不安が強くなると、ますます話せなくなる悪循環が生まれます。これは本人の意思の弱さではなく、心理的なハードルが高くなっている状態です。

遺伝的な影響も一部で考えられており、家族に不安症や社交不安を持つ人がいる場合、同じ傾向が現れやすいとされています。ただし、必ず遺伝するわけではなく、環境や経験によって変わる部分も大きいです。

環境的・社会的要因

家庭や学校などの環境も、場面緘黙症の発症や悪化に影響します。たとえば、家庭内で会話の機会が少ない、または厳格で失敗を許さない雰囲気があると、子どもは話すことに不安を感じやすくなります。逆に、過保護すぎる環境でも、外の世界に出たときに緊張が強まることがあります。

学校においても、発表や音読など、人前で話す機会が頻繁にある場合、それが強いプレッシャーになることがあります。特に、教師や保護者の期待が高すぎると、「うまく話さなければいけない」という思いがプレッシャーとなり、かえって声が出なくなるケースがあります。

また、転校や引っ越し、外国語環境など、新しい状況への適応が必要な場面では、一時的に話せなくなることがあります。この状態が長引くと、場面緘黙症として定着することもあります。つまり、環境の変化や周囲の人の関わり方が、症状の軽重に影響するのです。

発達障害との関係性

場面緘黙症は、発達障害と同時にみられる場合があります。特に、自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)との関連が報告されています。ASDでは対人コミュニケーションが苦手で社会的な場面で緊張しやすく、ADHDでは集中力や衝動性の課題が加わることで、話すことへのハードルがさらに高くなることがあります。

一部の調査では、場面緘黙症の子どものうち発達障害を併せ持つ割合は3〜4割程度とされます。ただし、発達障害があるからといって必ず場面緘黙症になるわけではありません。また、症状が似ていても原因や対応は異なるため、鑑別(区別して診断すること)が大切です。

診断の際には、小児精神科や児童発達支援センターなど、発達特性と場面緘黙症の両方に理解がある専門機関で評価を受けることが望まれます。適切な評価により、発達障害への支援と場面緘黙症への対応を同時に行うことが可能になります。

このように、場面緘黙症は本人の気質、環境、そして発達特性が複雑に絡み合って起こります。どれか一つだけが原因ではないため、多角的に理解し、環境調整や心理的サポートを組み合わせた支援が重要です。次の章では、診断基準と判断の目安について詳しく解説します。

参考:選択性緘黙(場面緘黙-ばめんかんもく-) | 発達障害診療ならメトキッズ クリニック 沖縄

参考:場面緘黙とは? | 大阪メンタルクリニック

場面緘黙症の診断基準と判断の目安

場面緘黙症は、ただの「恥ずかしがり」や「内気」とは異なり、医学的な診断基準に基づいて判断される心の症状です。正しく理解するためには、国際的に使われている診断基準や、似ている性格傾向との違いを知ることが大切です。

続いて、DSM-5とICD-10の基準をもとに、診断の流れと受診先の選び方について解説します。

DSM-5およびICD-10による診断基準

DSM-5(アメリカ精神医学会の診断マニュアル)では、場面緘黙症は「特定の社会的状況で話すことが持続的にできない症状」として分類されています。主な診断基準は以下の通りです。

- 家庭など慣れた環境では話せるが、学校や公共の場など特定の状況では一貫して話せない。

- 話せない状態が少なくとも1か月以上続いている(学校に入ったばかりの一時的な恥ずかしさは除く)。

- 話せないことによって、学業や日常生活、人間関係に支障が出ている。

- 言語障害や発達の遅れ、聞こえの問題など、話せない理由が他にない。

- 自閉スペクトラム症や統合失調症などの疾患だけでは説明できない。

ICD-10(世界保健機関の分類)でもほぼ同様で、「情緒性選択的緘黙」と呼ばれます。どちらも、症状の一貫性と生活への影響が重要なポイントです。

診断は、本人や家族への聞き取り、学校や保育園からの情報、場合によっては心理検査を組み合わせて行われます。

場面緘黙症の診断を受けるには何科に行けばいい?

診断を受けるには、症状に詳しい医療機関を選ぶことが重要です。子どもの場合は児童精神科や小児科(発達相談が可能なところ)、思春期以降や大人の場合は心療内科や精神科が対象になります。

受診先を探す際は、次のようなポイントを確認すると安心です。

- 場面緘黙症や発達特性の診療経験があるか

- 心理士や言語聴覚士など、多職種での支援体制があるか

- 学校や家庭との連携に対応してくれるか

自治体の保健センターや子育て支援センター、教育相談機関でも情報を得られます。また、日本場面緘黙研究会や患者会のウェブサイトには、診療経験のある医療機関リストが掲載されていることがあります。

このように、場面緘黙症は明確な診断基準があり、性格の一部として放置してはいけない症状です。早めに専門機関で評価を受け、本人に合った支援につなげることが回復への第一歩となります。

参考:場面緘黙症 – Wikipedia

参考:家では話せても学校ではだんまり…… しゃべりたくてもしゃべれない「場面緘黙」

参考:場面緘黙Q&A 症状・原因・治療法について | NHK ハートネット

子ども・大人の場面緘黙症の症状の違いと課題

場面緘黙症は、年齢や生活環境によって現れ方や困りごとが変わります。幼少期は学校生活や友人関係に影響し、大人になると仕事や社会生活での支障が大きくなります。また、男女によっても発症の傾向や経過が異なることが分かっています。ここでは、子どもと大人それぞれの特徴と、年齢・性別による違いを解説します。

子どもの場面緘黙症の症状

子どもの場面緘黙症では、家庭では普通に話せるのに、学校や塾など特定の場面ではまったく声が出せないという状態が続きます。授業中、先生からの質問にうなずくことはできても、声で答えることはできません。読み上げや発表の場面では沈黙が続き、周囲から「なぜ話さないのか」と誤解されることもあります。

友達との関係にも影響します。遊びに誘いたくても声をかけられず、遊びの輪から外れてしまうことがあります。仲良くなりたい気持ちはあっても、会話ができないために関係が深まりにくく、孤立感を抱く子も少なくありません。

また、先生とのやりとりも困難です。困ったことがあっても助けを求められず、体調不良を伝えられないケースもあります。こうした状況は学業や自己肯定感にも影響し、長期的には不登校につながるリスクがあります。

大人の場面緘黙の症状

大人の場面緘黙症は、子どもの頃から症状が持続している場合もあれば、思春期以降に顕著になるケースもあります。社会に出ると、職場での会話や会議での発言、電話対応が大きな壁になります。特に電話は相手の表情が見えず、緊張が高まりやすいため、言葉が出にくくなる人が多いです。

人間関係の構築にも影響します。上司や同僚との日常会話が困難で、仕事上の評価や信頼関係の形成に支障が出ることがあります。その結果、自信を失い、うつ病や不安障害といった二次障害を併発するリスクも高まります。

さらに、大人になると「恥ずかしがり屋」や「無口な性格」と誤解されやすく、症状を理解されにくい傾向があります。このため、必要な支援を受けられないまま長年過ごしてしまうことも少なくありません。

男女差や年齢による影響の有無

研究では、場面緘黙症は女性にやや多い傾向があるとされています。はっきりとした理由は分かっていませんが、一般的に女性のほうが不安障害の有病率が高いことや、社会的期待の違いが影響している可能性があります。

また、思春期は症状が悪化しやすい時期です。中学や高校になるとクラス替えや新しい人間関係が増え、発言や自己表現が求められる場面も多くなります。その結果、緊張や不安が高まり、以前より話せなくなることがあります。

一方で、大人になるにつれて環境や人間関係を自分で選べるようになり、症状が軽くなる人もいます。しかし、根本的な苦手意識や不安が残ることも多く、完全な回復には適切な治療と環境調整が欠かせません。

このように、場面緘黙症は年齢や性別によって症状や課題が変化します。早期に特徴を理解し、それぞれのライフステージに合った支援を行うことが、生活の質を高めるために重要です。

参考:大人の場面緘黙(選択性緘黙)の症状や原因について | ブレインクリニック

参考:場面緘黙症 – Wikipedia

場面緘黙症の治療法

場面緘黙症は、適切な治療と周囲の理解によって改善が期待できる症状で、治療には心理療法や薬物療法、最新の脳刺激療法などがあり、生活面では家庭や学校、職場での配慮が欠かせません。

治療法について詳しくご紹介します。

認知行動療法と段階的曝露法

場面緘黙症の心理療法の中心は認知行動療法(CBT)です。これは、不安を引き起こす場面や考え方に少しずつ慣れていき、行動を変えていく方法です。特に有効とされるのが段階的曝露法(スモールステップ法)です。

段階的曝露法では、いきなり苦手な場面で話すことを求めず、以下のように少しずつ難易度を上げていきます。

| ステップ | 内容の例 |

|---|---|

| ① | 家で家族と会話する(リラックスできる環境) |

| ② | 家族と一緒にビデオ通話で知人に挨拶する |

| ③ | 学校で隣の席の友達に短い言葉をかける |

| ④ | 授業中に小さな声で先生に答える |

| ⑤ | 発表や読み上げなど人前で話す |

この方法のポイントは、成功体験を積み重ねることです。失敗を責めず、できたことを肯定的に評価することで、自信がつき不安が減少します。

参考:選択性緘黙(場面緘黙-ばめんかんもく-) | 発達障害診療ならメトキッズ クリニック 沖縄

薬物療法やTMS治療

心理療法だけで改善が難しい場合、薬物療法が併用されることがあります。主に抗不安薬や抗うつ薬(SSRIなど)が使われ、不安や緊張を和らげることで会話しやすくなる効果が期待されます。ただし、薬はあくまで補助的な位置づけであり、心理療法と組み合わせて行うのが一般的です。

最近では経頭蓋磁気刺激法(TMS治療)も注目されています。これは磁気によって脳の特定の部位を刺激し、不安を軽減する非侵襲的な治療法です。副作用が少なく、薬が合わない方にも適応できる場合があります。ただし、保険適用外のことが多いため、費用や実施施設について事前に確認が必要です。

参考:大人の場面緘黙(選択性緘黙)の症状や原因について | ブレインクリニック

場面緘黙症の方に対する支援・対策

場面緘黙症の方に対する支援や対策をご紹介します。

家庭・学校でできる配慮

治療と同じくらい重要なのが、日常生活での配慮です。特に家庭や学校では、以下のような工夫が効果的です。

- 無理に話させない:強制すると不安が悪化しやすい

- 非言語的なコミュニケーションを認める(うなずき、ジェスチャー、筆談など)

- 信頼関係の構築:話せた時には過剰に注目せず自然に受け止める

- 安心できる仲間や環境をつくる:少人数の活動や、事前に内容を知れる授業形式など

これらの対応は、本人の安心感を高め、不安の軽減につながります。特に学校では担任やスクールカウンセラーとの連携が大切です。

参考:家では話せても学校ではだんまり…… しゃべりたくてもしゃべれない「場面緘黙」

福祉支援制度と障害者手帳

場面緘黙症は症状の程度によって、精神障害者保健福祉手帳の対象になる場合があります。この手帳を取得すると、税金の減免や交通機関の割引などが受けられます。

また、就労をサポートする制度として就労移行支援があります。これは障害のある人が働くための訓練や職場探しを支援するもので、場面緘黙症の方にも利用例があります。

さらに、自立支援医療制度を使うと、精神科や心療内科での医療費が1割負担になります。薬物療法やカウンセリングを長期的に受ける際、経済的負担を軽くするために有効です。

| 制度名 | 内容 | 利用メリット |

|---|---|---|

| 精神障害者保健福祉手帳 | 精神障害が一定以上あると認定 | 税控除、交通機関割引 |

| 就労移行支援 | 働くための訓練や職場探しを支援 | 社会復帰のサポート |

| 自立支援医療制度 | 精神医療費の自己負担を軽減 | 医療費が1割負担 |

場面緘黙症の改善には、治療・日常の配慮・制度活用の3つを組み合わせることが大切です。本人が少しずつ自信を取り戻し、社会とのつながりを築けるよう、周囲が根気強く支えることが求められます。

次の一歩としては、まず信頼できる医療機関や専門家に相談し、現状を正確に把握することが重要です。その上で、家庭や学校、職場と情報を共有し、日常でできる配慮を始めましょう。必要に応じて福祉制度の利用も検討すると、経済的・精神的な負担を減らすことができます。小さな改善を喜び、焦らず進めることが、回復への近道です。

参考:場面緘黙親の会

参考:就労訓練による場面緘黙症状の変化

場面緘黙症に対して私たちができること

場面緘黙症に対して私たちができることを見ていきましょう。

無理に話をさせようとしない

無理やり話をさせようとしないことがまずは重要です。

言葉での会話だけでなく筆談などの別の方法でコミュニケーションをとったり、プレッシャーにならないように接することがベストです。場面緘黙症の人に話すことを無理強いしてしまうと、余計に話すことが困難になってしまう場合が多いです。

無理に話をさせようとせず、一歩引いたところから話を進めるよう注意が必要です。本人のペースを崩さないように少しづつ距離を縮めて話ができるようにしていきましょう。

非言語のコミュニケーションを優先する

場面緘黙症の人にいきなり話してもらうのはハードルが高い場合が多いため、まずは非言語のコミュニケーションをとってみることも場面緘黙症の人に対して、私たちにできることの一つです。

アイコンタクトで好意的に見ていることを伝えるだけでも、場面緘黙症の人は安心できますし、筆談で会話を進めることもできます。写真やカードなどを使って、コミュニケーションを図ることもできます。

環境を変えてみる

環境によるところが大きい場面緘黙症は、環境をガラッと変えることで話せるようになる場合もあります。

そのため環境を変えてみるというのは、すぐに対応できない場合も多いので難しいことですが、場面緘黙症の人に対してできることの中でも、もっともわかりやすく効果が期待できる方法のひとつです。

環境が変わることで、場面緘黙症の人だけでなく周りの人たちの気分も変わるので、席を変えてみるといったちょっとした環境の変化も取り入れてみましょう。

SDGsから見る場面緘黙症支援の重要性

場面緘黙症は、外見からはわかりにくい心の障害です。しかし、早期に発見し適切な支援を行うことで、多くの子どもや大人が社会とのつながりを取り戻すことができます。

近年では、国連が掲げるSDGs(持続可能な開発目標)の観点からも、この課題に取り組む重要性が注目されています。特に、目標3「すべての人に健康と福祉を」と目標4「質の高い教育をみんなに」は、場面緘黙症の支援と深く関わっています。

場面緘黙症と目標3「すべての人に健康と福祉を」

SDGsの目標3は、あらゆる人が健康的な生活を享受し、福祉を確保できる社会を目指すものです。ここでいう「健康」には、身体だけでなく心の健康も含まれます。場面緘黙症は、会話ができない場面が続くことで強い不安や孤立感を抱きやすく、放置すると二次的にうつ症状や不登校、社会不安障害などを引き起こすおそれがあります。

早期発見と支援体制の充実は、こうした二次障害を防ぐうえで欠かせません。例えば、学校や地域でのメンタルヘルス教育を強化し、保護者や教職員が場面緘黙症の兆候を見つけやすくすることは、目標3の達成に直結します。また、医療・心理支援のアクセス向上や経済的負担を軽減する制度の整備も、健康と福祉の両面から有効なアプローチとなります。

参考:JAPAN SDGs Action Platform | 外務省

場面緘黙児にとっての目標4「質の高い教育をみんなに」

目標4は、すべての人に公平で質の高い教育機会を保障することを目的としています。場面緘黙症の子どもは、授業中に発言できない、口頭試問に答えられない、友達と話せないといった困難を抱えやすく、学習評価や人間関係形成で不利な立場に置かれがちです。

この状況を改善するためには、インクルーシブ教育(障害の有無に関わらず共に学ぶ仕組み)や、個別支援計画(一人ひとりの特性に合わせた学習・支援プラン)の活用が不可欠です。さらに、文部科学省が推進する合理的配慮の提供—例えば、口頭ではなく書面で回答する、少人数で発表するなど—により、子どもが安心して学べる環境を整えることができます。

こうした取り組みは、場面緘黙症を持つ子どもが学習機会を失わず、自分の力を発揮できる社会をつくることにつながります。それは、まさに目標4が掲げる「質の高い教育をみんなに」の実現そのものです。

場面緘黙症に関するよくある質問

場面緘黙症については、保護者や本人、学校関係者から多くの質問が寄せられます。ここでは特によく聞かれる5つの疑問を取り上げ、わかりやすく解説します。

Q1. 場面緘黙症は「ただの人見知り」とは違うのですか?

A. 違います。人見知りは新しい環境や人に慣れれば徐々に話せるようになりますが、場面緘黙症は特定の場面で長期間(1か月以上)話せない状態が続きます。家庭や親しい友人の前では普通に話せるのに、学校や職場などでは声が出ないのが特徴です。これは単なる性格ではなく、不安障害の一種としてDSM-5でも診断基準が示されています。

Q2. どうして特定の場面でだけ話せなくなるのですか?

A. 主な原因は強い不安や緊張です。多くの場合、本人は「話さなければ」と思っていても体が固まって声が出なくなります。背景には、先天的な不安傾向や内向的な気質、家庭や学校の環境的なプレッシャーが関わっていることがあります。また、過去に人前で恥ずかしい経験をしたことが引き金になることもあります。

Q3. 治療しなくても自然に治りますか?

A. 一部の軽症例では成長とともに話せるようになることもありますが、多くの場合は何年も症状が続くことがあります。特に思春期や大人になるまで続くと、人間関係や進学・就職に影響を及ぼすリスクが高まります。早期に認知行動療法や段階的曝露法などの専門的支援を受けることで、改善の可能性は大きく高まります。

Q4. 学校や家庭ではどのように対応すればいいですか?

A. 無理に話させようとせず、安心して過ごせる環境づくりが第一です。学校では、発表を強制しない、返答を筆記やジェスチャーで認める、少人数でのやり取りから始めるなどの配慮が有効です。家庭では、話せないことを責めず、できた小さな変化を褒めて自信をつけることが大切です。本人が安心できる相手や状況を増やしながら、少しずつ会話の幅を広げていくことが改善への近道です。

Q5. どこに相談・受診すればいいですか?

A. 子どもであれば児童精神科や小児科、スクールカウンセラーが適切です。大人の場合は心療内科や精神科が対象になります。地域の発達支援センターや保健センターでも相談が可能です。また、症状や支援内容を正しく理解してもらうために、学校や職場にも医師の診断書や支援計画を共有するとスムーズです。

場面緘黙症は「話したくない」わけではなく、「話せない」状態です。本人は日常的に強い不安や葛藤を抱えているため、理解と配慮が不可欠です。正しい知識を持ち、専門機関・学校・家庭が連携することで、少しずつでも本人が社会とつながり、自分らしい生活を取り戻すことができます。

まとめ

場面緘黙症は、特定の場面で話せなくなる不安障害であり、子どもから大人まで影響が及びます。原因は気質や環境、発達特性など多様で、症状は放置すると長期化する可能性があります。改善には、認知行動療法などの治療、学校・家庭での配慮、福祉制度の活用が欠かせません。早期発見は回復への大きな一歩であり、本人の将来の選択肢を広げます。また、社会全体が正しい知識を持ち、無理に話させない理解ある態度をとることが重要です。一人でも多くの人が「話せる安心」を取り戻せるよう、支援の輪を広げていきましょう。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS