虐待サバイバーとは、子ども時代に受けた身体的・心理的・性的虐待やネグレクトといった深い傷を抱えながら、大人になってもその影響と向き合い続けている人々のことです。虐待は成長とともに“終わる”わけではなく、自己肯定感の低下、人間関係の困難、トラウマによる不安やフラッシュバックなど、長期的な影響を及ぼします。

背景には、貧困や家庭の孤立、親の精神的問題など複雑な要因が絡み合っています。

本記事では、虐待サバイバーの現状や抱える課題、原因、そして回復への具体的な支援策までを、最新データと共に詳しく解説します。

虐待サバイバーとは?見えにくい「大人の被害者」

「虐待サバイバー」とは、幼少期や家庭環境で身体的・心理的・性的虐待、ネグレクトなどを経験し、その後も心の傷を抱きながら生きる人を指します。

子ども時代に受けた傷は、大人になってからも深く影響し、日常の人間関係や仕事、恋愛、将来への不安につながることが少なくありません。日本社会では、虐待被害は「子ども時代の問題」として捉えられがちですが、実際には成人後も支援や理解が切実に求められています。

しかし、「虐待サバイバー」という言葉自体の社会的認知はまだ低く、周囲からの理解や配慮が不足している現状があります。たとえば、仕事や生活の中で対人不安やフラッシュバック、自己肯定感の低下に苦しむ場合も、支援を受ける道は限られていることが多いです。

行政による支援は、子どもや未成年が中心であり、成人後は民間のピアサポートや自助グループなどの利用が必要になるケースも目立ちます。また、被害経験を口にすること自体がタブー視される風潮も障壁となっています。

虐待の主な種類と特徴

虐待には身体的・心理的・性的・ネグレクトなど複数の種類があり、それぞれ特徴や影響が異なります。

身体的な虐待

身体的な虐待は、殴る・蹴る・物で叩く・食事を与えないなど、直接的な暴力や不適切な扱いによって心身に傷が残る被害です。傷や打撲、病気リスクも上がり、トラウマとなって大人になっても生きづらさの原因となります。

心理的な虐待

心理的な虐待は、暴言や無視、過剰な支配や否定的な言葉など、心に大きな傷を残す行為です。自己否定感や強い不安、孤独を感じやすくなり、大人になってもトラウマや生きづらさ、信頼関係構築の困難につながります。

性的な虐待

性的な虐待は、無理やり性的な行為を強要されることや性的な言葉・接触などを含みます。心身ともに深い傷が残り、信頼関係の形成や自己肯定感に重大な悪影響を及ぼし、長期的なトラウマや精神的な困難につながります。

ネグレクト

ネグレクトは、子どもの基本的な世話や教育を怠る行為です。必要な食事や住居の提供、愛情や関心を欠くことで、発達や心身の健康に深刻な影響が生じます。大人になっても孤立や自尊心の低下、社会的な困難の原因となります。

虐待サバイバーの現状

相談件数の増加や支援の遅れ、精神・経済面での困難など、「虐待サバイバー」が社会にどのような現状と課題を抱えているのか、最新データとともに具体的に解説します。

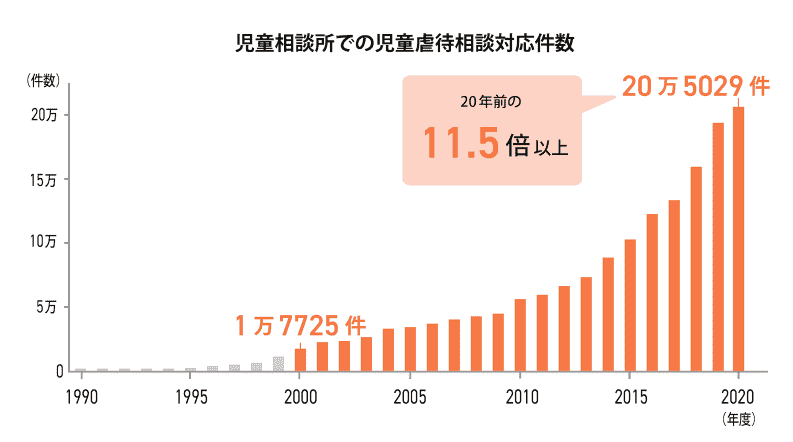

統計にみる被害の実態と増加傾向

近年、日本の児童虐待相談対応件数は急増しています。2023年度(令和5年度)の児童相談所による対応件数は22万5,509件と、統計開始以来過去最多を更新し、増加傾向が続いています。10年前と比べて約3倍に増加しており、社会全体で深刻な問題となっています。

内容別に見ると、心理的虐待が全体の59.8%(13万4,948件)と最も多く、身体的虐待は22.9%(5万1,623件)、ネグレクトは16.2%(3万5,556件)、性的虐待は1.1%(2,451件)でした。特に心理的虐待の割合が増えており、最近は面前DV(家庭内暴力)に関する通告の増加が大きな要因とされています。

虐待被害の加速度的な増加は、行政や警察など関係機関からの通告件数の増加や、社会的な認知向上も大きな要因となっています。しかし依然として、虐待の実態には見えにくい部分が多く、社会的支援の強化と啓発が必要とされています。

参考:こども家庭庁 令和4年度の児童虐待相談対応件数(速報値)を公表

参考:令和5年度福祉行政報告例(児童福祉関係の一部)の概況

社会的養護や支援につながらない現実

児童虐待の相談件数は増加傾向ですが、支援につながる子どもは一部に過ぎません。例えば、2023年度に児童相談所が対応した約22万件のうち、児童養護施設などに実際に入所する割合は全被害児童のわずか2%程度にとどまります。多くの子どもは家庭環境にとどまるケースが多く、支援機関へたどり着けない現状が続いています。

支援につながれない主な理由としては、「親への恐怖心や罪悪感」「相談できる大人がいない」「虐待を認識できていない」「経済的理由で家庭外に出られない」などが挙げられます。加えて、親権者が相談自体を拒否したり、地域や学校が虐待の兆候を察知できない場合も少なくありません。特に心理的虐待やネグレクトの場合、外見や身体に明確な傷が残らないことから、周囲が見逃しやすい傾向にあります。

虐待サバイバーの「生きづらさ」の現状

虐待サバイバーは大人になってからもさまざまな生きづらさに直面します。子ども時代の虐待経験は心身に深い傷を残し、自分の感情や行動のコントロールが難しくなることが多いです。感情が麻痺し、悲しみや怒りなどを感じづらくなる一方、ちょっとした刺激で過度に不安や恐怖を覚えたり、怒りが爆発してしまう過敏さを伴うこともあります。

また、自己肯定感が低かったり、対人関係で強い壁を感じたりする傾向があり、公私ともに孤独に陥りやすいです。周囲との信頼関係が築きにくいため、恋愛や友人作り、職場のコミュニケーションも難航することが少なくありません。

さらに、トラウマによるフラッシュバックや睡眠障害、集中力の低下、身体症状(頭痛・胃痛など)が現れるケースもあります。虐待サバイバーならではの困難は、多くの人が見過ごしたり誤解することも多く、社会全体の理解と支援が求められています。

虐待サバイバーが生まれる原因・背景

虐待サバイバーは、親の経済的困窮・孤立、精神的問題、愛着障害などさまざまな要因が重なって発生します。これから、虐待サバイバーが生まれる背景や主な原因について解説します。

家庭・経済的背景から見る虐待の発生要因

虐待が起こる背景には、以下のような要因が重なります。

- 親の強いストレスや心身の限界

- 貧困や収入不安定

- 親の社会的孤立(相談相手や支援者の不在)

- ドメスティックバイオレンス(DV)

- 都市化・転居による地域コミュニティの希薄化

- 親の精神障害や育児経験不足

経済的に苦しい世帯では、親の収入が不安定だったり、ひとり親や離婚による養育費未払いなどで家計が逼迫すると、ストレスの高まりとともに親の心身が限界に達しやすく、子どもへの虐待につながるリスクが高まります。また、親が孤立状態にあると、子育てや家庭のストレスや悩みを相談できる人が身近にいないため、精神的な支えが乏しくなります。その結果、怒りや悲しみなどの感情が家庭内で弱い立場の子どもへと向けられやすくなり、虐待が生じることも多いです。

経済・精神・社会的資源の不足が虐待の温床となるため、親のメンタルヘルス維持と社会的支援体制の充実が予防に不可欠です。

虐待の具体的な手口と複合化の実態

虐待は単一の手口にとどまらず、身体的・心理的・性的・ネグレクトなど複数の類型が同時に起こる「複合化」が深刻な問題となっています。たとえば、無視や暴言を受け続ける心理的虐待と、暴力や食事を与えない身体的虐待が同時進行するケースは少なくありません。

また、加害者による「家族外部への発覚防止」や「罪悪感の植え付け」といった心理操作も複合的な手口の一つです。たとえば、「外には言うな」「お前のせい」と責め続けることで、子ども自身が被害を認識しにくくなり、相談や支援につながりづらくなります。

このような複数の要因が絡み合うことで、虐待サバイバーが抱えるトラウマや生きづらさは一層深まります。虐待は一度の行為だけでなく、日常の中で繰り返されることで心身に大きな影響を与え、普通の生活や人間関係にも大きな壁を生み出します。

世代間連鎖

児童虐待は「世代間連鎖」と呼ばれ、親が自身の子ども時代に虐待やネグレクトを経験した場合、その未解決のトラウマが子育てに影響しやすく、同様の行動パターンが次世代に引き継がれてしまうことが少なくありません。加害経験のある親自身が、愛情や感情の表現方法、接し方に不安や迷いを抱えることで、ストレスが溜まりやすく、子どもに対して過剰な叱責や無視、暴力などの言動が現れやすい傾向があります。「自分の子供に虐待をしてしまうのでは」という強い不安や恐怖を抱える虐待サバイバーも多いです。

近年はカウンセリングやピアサポートを利用するサバイバーも増え、専門家の助言や体験共有をもとに「虐待の連鎖を断ち切る」ためのセルフケアや子育て技術の学び直しが注目されています。

大人になっても続く虐待のトラウマ

子ども時代に受けた虐待のトラウマは、成人後も自己否定や人間関係、感情のコントロールなど様々な困難となって表れ続けます。ここからはトラウマが大人にどう影響するか、詳しく解説します。

心理的後遺症とトラウマの長期的影響

虐待サバイバーは大人になっても心の深い傷やトラウマに苦しむケースが非常に多く見られます。幼少期の虐待経験は、自己肯定感の極度の低下、強い不安感や抑うつ、対人関係の壁となって現れます。感情が麻痺したり、逆に些細なことで極端に不安や怒りが湧くなど、情緒の安定が難しく、フラッシュバックや悪夢、過去の記憶に突然苦しめられる症状が続くこともあります。

社会生活では、仕事や恋愛、人間関係の中で「普通」に振る舞うことが負担となり、孤独や疎外感に苛まれやすくなります。些細なことで過敏に反応したり、逆に心を閉ざして無気力になる、ストレスを感じると体調が悪化する、といった心身の不調もトラウマの影響です。

こうした心理的後遺症は短期間で克服できるものではなく、カウンセリングやセルフケア、支援グループとの交流を通じて少しずつ回復を目指すことが重要です。

経済的困窮と就労の壁

幼少期に虐待を受けた経験は、大人になってからの経済的な困窮や安定した就労にも大きな影響を及ぼします。虐待サバイバーは自己肯定感の低さや対人関係の不安、ストレス耐性の弱さから、職場環境になじめなかったり転職を繰り返す傾向があります。また、長期的な精神的ダメージで体調を崩しやすく、休職や離職を迫られるケースも少なくありません。

経済的基盤が不安定な状況では、住居や生活費の確保にも苦労しやすく、収入が低い非正規雇用やパートに頼らざるを得ない場合も多いです。

虐待の後遺症は経済面・就労面にも広がるため、行政や民間による包括的な支援策や、サバイバーが安心して働ける環境づくりの必要性が高まっています。

自己否定と希死念慮

虐待サバイバーは、幼少期の体験から愛着障害を抱えやすく、自己肯定感が極端に低くなる傾向があります。親からの肯定的な言葉や愛情を受け取れず成長したことで、自分には価値がないと感じやすく、失敗や他人からの指摘を過剰に恐れ自己否定に陥りやすいです。社会や人間関係で孤立感や疎外感を強く感じ、「生きている意味が分からない」「消えてしまいたい」と希死念慮を抱えるケースも多いです。

このような心理状態は、人との信頼関係や安心感を築くことが難しく、日常生活や仕事の中でも不安や焦燥、無力感に苛まれる要因となります。愛着障害の場合、他者からの愛情や評価を受け入れるのが困難で、「自分は誰にも必要とされない」と思い込んでしまうことが多いです。

虐待サバイバーへに対する具体的な対策

虐待サバイバーを支えるには、カウンセリングや自助グループの活用、行政や民間団体の相談窓口、そして社会全体での理解促進が欠かせません。次に、多様な支援策や取り組み、安心できる居場所づくりについて詳しく紹介します。

法制度・行政による支援策

虐待サバイバーが利用できる法制度・行政サービスには、「児童虐待防止法」や「子ども家庭庁」による支援、生活困窮者自立支援制度、障害福祉サービス、生活保護などがあります。児童虐待防止法は虐待の早期発見・通告を義務化しており、児童相談所や福祉事務所が相談・保護・支援を行っています。また、自立支援制度では就労支援や住居支援、心理的サポートが提供され、困難を抱えるサバイバーの生活再建をサポートしています。

虐待経験がある成人も、地域の福祉事務所や自立相談支援窓口、精神保健福祉センターなどで支援制度の情報や申請方法を相談できます。制度の利用は、まず相談窓口で面談し、必要に応じて申請書類を記入・提出。その後、福祉担当者やケースワーカーによる調査・面接を経て、就労支援や心理ケア、経済的援助などのサービスにつながります。

民間団体・ピアサポート・自助グループの取り組み

虐待サバイバーへの支援は行政だけでなく、民間団体や当事者同士が支え合うピアサポート、自助グループの役割も大きいです。たとえば、「特定非営利活動法人チャイルドライン」や「一般社団法人Onara」では、電話・SNS相談、自助グループの集まり、体験共有の場、専門家による無料カウンセリングなどを提供しています。ピアサポートでは、同じ悩みを持つ人同士が経験を語り合い、孤独感や不安を和らげることができます。

自助グループの活動では、安心して自分の体験や気持ちを語れる「居場所づくり」を重視しており、参加者同士が相互にエールを送り合うことで、回復への意欲や希望につながる事例が多く報告されています。SNSやオンライン勉強会も増え、地域の垣根を越えて情報交換や分かち合いが可能となっています。

参考:一般社団法人Onara

社会全体で進めるべき啓発と理解促進

虐待サバイバーへの支援を広げるためには、社会全体での啓発・理解促進が不可欠です。教育現場や職場、地域コミュニティで、虐待の種類・兆候・影響や、サバイバーの生きづらさについて正しい情報発信を行うことで、潜在的な被害者や家族が早期に助けを求めやすい環境が生まれます。

メディアやSNS、公共機関による啓発キャンペーンも効果的です。虐待サバイバーの体験談や復帰事例を社会に伝え、偏見や差別を薄め、「相談していい」「一人じゃない」と感じられる情報発信を継続することが大切です。また、企業や自治体が研修や講演会を行い、職場や地域で被害者を受け入れる文化づくりを進めることも求められます。

社会が「虐待を認めない風潮」や無理解を改め、サバイバーが安心して生きられる場を広げていくために、多方面での持続的な啓発活動と理解促進が必要です。

虐待サバイバーに対して私たちができること

虐待サバイバーに対して私たちができることを見ていきましょう。

虐待に対して理解を深める

虐待サバイバーに対して、私たちができることの一つは虐待について、理解を深めることです。実際虐待と言っても、いろんな種類があることを知るところから始めましょう。

殴る蹴るといった肉体的な暴力だけが虐待ではなく、精神的な虐待やネグレクトのような育児放棄されていたという虐待サバイバーもいますし、性的な虐待を受けていたという虐待サバイバーもいます。

虐待サバイバーは、トラウマを抱えて生きているので、何がきっかけでトラウマを想起させてしまうかわかりません。軽はずみな発言や行動が、虐待サバイバーを傷つけてしまう可能性があります。

虐待に対して理解をしっかり深めてから、虐待サバイバーに接することが重要です。

虐待を防ぐための活動を支援する

虐待サバイバーは現在も後を絶たない虐待を防ぐための活動にも従事している場合が多いです。虐待サバイバーを生み出さないために、今起こっている虐待を防ぐことが重要です。

虐待を防ぐためには、まず早期発見が挙げられます。虐待でないか、虐待の可能性がないかを親族だけでなく、周りの大人たちも目を光らせておく必要があります。

虐待サバイバーを生み出さないためにも、虐待が疑われる場合は早期に通報することが義務付けられています。

虐待サバイバーのよくある質問

虐待サバイバーについて、よくある質問と具体的な回答を通して、より理解を深めていきましょう。

Q1.虐待サバイバーはトラウマなどの治療を受けられますか?

虐待サバイバーでもトラウマや心の傷に対する治療を受けることは可能です。精神科や心療内科ではPTSDやうつ病、愛着障害などの診断・治療が受けられるほか、臨床心理士やカウンセラーによるカウンセリング、認知行動療法、EMDRといった専門的な治療法も利用できます。

Q2.虐待経験をパートナーや友人にどう伝えるべき?

虐待経験を伝える際は、まず自分が「話したい」と思えるタイミングを大切にしましょう。信頼できる相手を選び、無理に詳細を伝える必要はありません。「話すことが苦しい場合は、手紙やSNS、カウンセラーの同席を利用する方法も有効です。自分のペースと安心感を最優先に、少しずつ伝えていきましょう。

Q3.生活に困ったとき、虐待サバイバーも生活保護は使えますか?

虐待サバイバーも生活保護を利用できます。経済的理由や就労困難などで生活が立ち行かない場合、市区町村の福祉事務所で申請可能です。虐待による心身の不調も正当な申請理由になります。まずは自治体の相談窓口に行き「困窮状況」を伝え、必要書類(住民票、収入証明など)を確認しましょう。

Q4.虐待サバイバーの進学・キャリア形成の選択肢は?

虐待サバイバーも多様な進学・キャリア形成が可能です。社会人向けのオンライン講座や資格取得、自治体やハローワークの就労支援プログラムを活用することで、自分のペースでスキルアップや就職活動ができます。心理的な不安や経済的な悩みがある場合は、奨学金や自立支援制度、ピアサポートを利用するのがいいでしょう。無理せず自分らしいキャリアを目指すことが大切です。

Q5.体験を発信したいときのリスクと安全な方法は?

虐待体験を発信する際は、プライバシー保護と心理的負担に注意しましょう。実名や詳しい個人情報は避け、匿名でSNSやブログ、ピアグループを活用するのが安全です。心の負担が大きい場合は、発信内容や公開範囲を事前に決めておくと安心です。また、批判や誹謗中傷が来た場合の相談先を用意し、自分の気持ちを第一にして無理せず発信しましょう。体験談の発信は回復や仲間づくりのきっかけにもなりますが、必ず自分のペースと安全を優先してください。

まとめ

虐待サバイバーは、見えにくい心の傷やさまざまな困難を抱えていますが、その存在について社会的な認知はまだ低いです。しかし、多彩な支援制度やピアサポートの場、自助グループの活動が広がっており、相談・治療・キャリア形成などの選択肢も増えています。

誰一人孤立させず、一人ひとりが安心して生きられる環境づくりと、虐待やトラウマによる困難への理解と寄り添いが、社会全体で加速することを願います。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS